Référence électronique

Mesnier C., (2020), « Une incarnation littéraire du temps sur la peau. Corps écrits chez Stéphanie Hochet et Gillian Flynn », La Peaulogie 4, mis en ligne le 5 mai 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/incarnation-litteraire-temps-peau

Une incarnation littéraire du temps sur la peau. Corps écrits chez Stéphanie Hochet et Gillian Flynn

-

Description

Clémence MESNIER

CRIT (Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles), Université de Bourgogne Franche-Comté.

Résumé

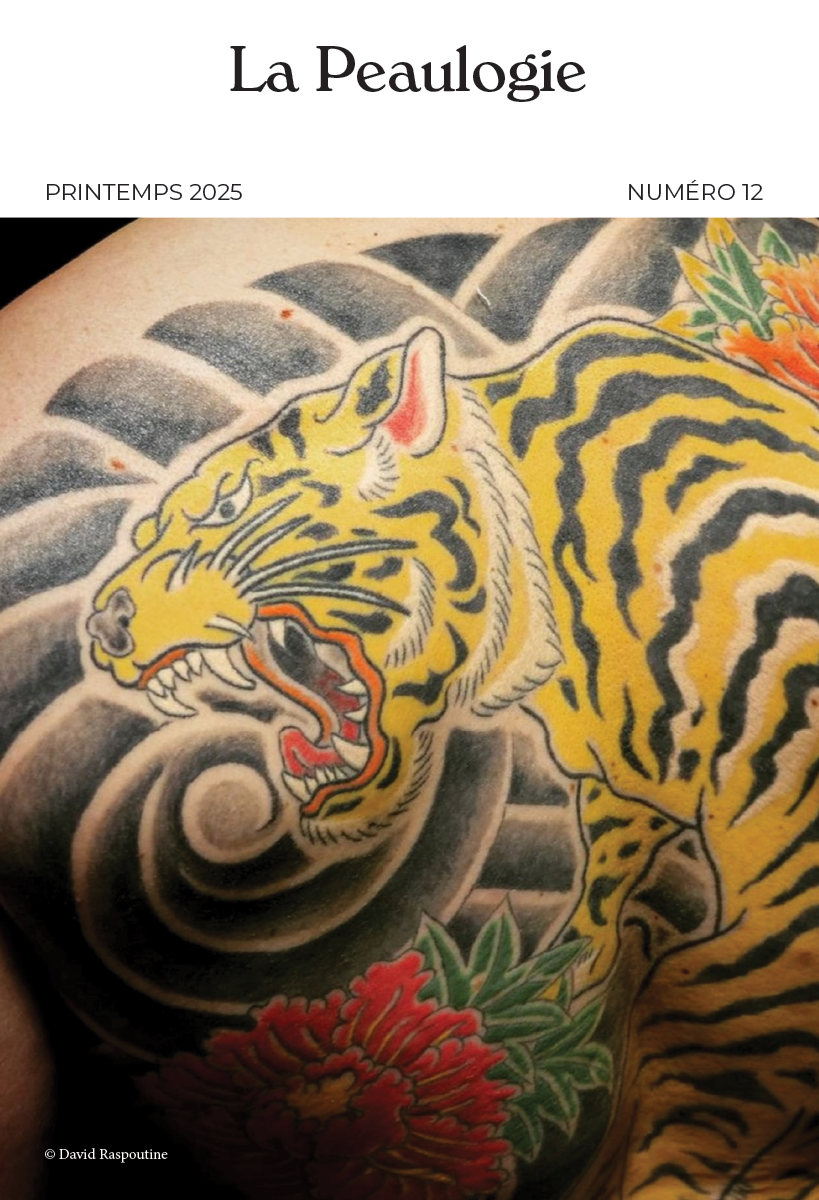

En se tatouant, en se scarifiant, l’être humain archive son corps, il y grave ses souvenirs : le tatouage transforme le corps en un support mémoriel. La peau marquée permet ainsi la conservation, elle est le contenant de notre espace intime. Cette fonction de préservation fait du corps un parchemin nourri de différentes strates de vie ; un parchemin vivant, en constante évolution. Cette volonté de marquer sa peau avec des mots constitue le cœur du roman Sharp Objects (2006), de Gillian Flynn. La narratrice, Camille Preaker, a le corps entièrement recouvert de mots scarifiés, qui font écho avec les évènements de son existence, pour ne rien oublier, pour tout conserver. L’altération d’identité prenant pour pilier narratif la peau donne également lieu à la fiction littéraire Sang d’encre (2013), de Stéphanie Hochet, dans laquelle le tatouage y est exploité comme un personnage en soi, un nouvel organe fait d’encre qui prend vie sur le corps du protagoniste, métamorphosant sa chair en une entité hybride. Le tatouage se confond alors avec la personne qui en est porteuse. Pourquoi faire de son corps un support temporel ? Dans une perspective comparatiste s’appuyant sur les sciences humaines et sur un corpus littéraire et cinématographique secondaire, nous analyserons cette pulsion d’écriture sur la peau commune aux œuvres de Stéphanie Hochet et de Gillian Flynn.

Mots-clés

Tatouage, scarification, peau, archive, littérature

Comme le rappelle Isabelle Quéval, spécialiste des représentations et pratiques du corps : « nos contemporains s’immergent dans un présent confondant l’être et l’avoir, et articulé autour du faire » (Quéval, 2008, 13). La modernité dans laquelle se situent les deux œuvres principales de notre corpus (publiées en 2006 et 2013) s’instaure à travers l’acte de modification de soi. Un geste qui s’inscrit sur la peau afin se créer soi-même, de « jouer avec ce que la nature vous a donné » (Hochet, 2013, 12). Le geste de modification de la surface corporelle par l’écriture est, ainsi, au cœur de Sang d’encre (2013), de l’auteur française Stéphanie Hochet, et de Sharp Objects (traduit en français par Sur ma peau, 2006), de la romancière américaine Gillian Flynn. En se marquant, les personnages archivent leurs corps, ils y gravent leurs souvenirs.

Dans la première œuvre, le tatouage est exploité comme un personnage, un nouvel organe fait d’encre qui prend vie sur le corps du protagoniste, métamorphosant sa chair en une entité encrée. Ce roman déroule le passage à l’acte du narrateur, anonyme, qui décide de se faire tatouer. Lors d’un voyage en Italie, il découvre un motif qui résonne avec ses préoccupations, dont il ressent le besoin dans sa chair même : la phrase latine vulnerant omnes, ultima necat. Il décide alors de se la faire tatouer sur la poitrine. Après une période d’euphorie et de confiance en soi redoublée liée à la concrétisation de sa volonté, l’inscription s’efface, et l’angoisse d’une peau vierge surgit. L’expression latine signifie : « toutes blessent, la dernière tue. » Cette assertion concerne les heures, le passage du temps (elle est ainsi fréquemment présente sur des cadrans solaires). La formule, moralisante, est une vanité qui envoie un message concernant la finitude humaine. Cette prothèse d’identité le plongera dans la folie, le tatouage se vivant progressivement sur le mode de l’intrusion, avant de le mener à s’immoler pour brûler définitivement la trace encrée. Narré à la première personne, le récit se concentre sur la présence de cette inscription dans la chair du narrateur, depuis sa préméditation jusqu’à sa déréliction.

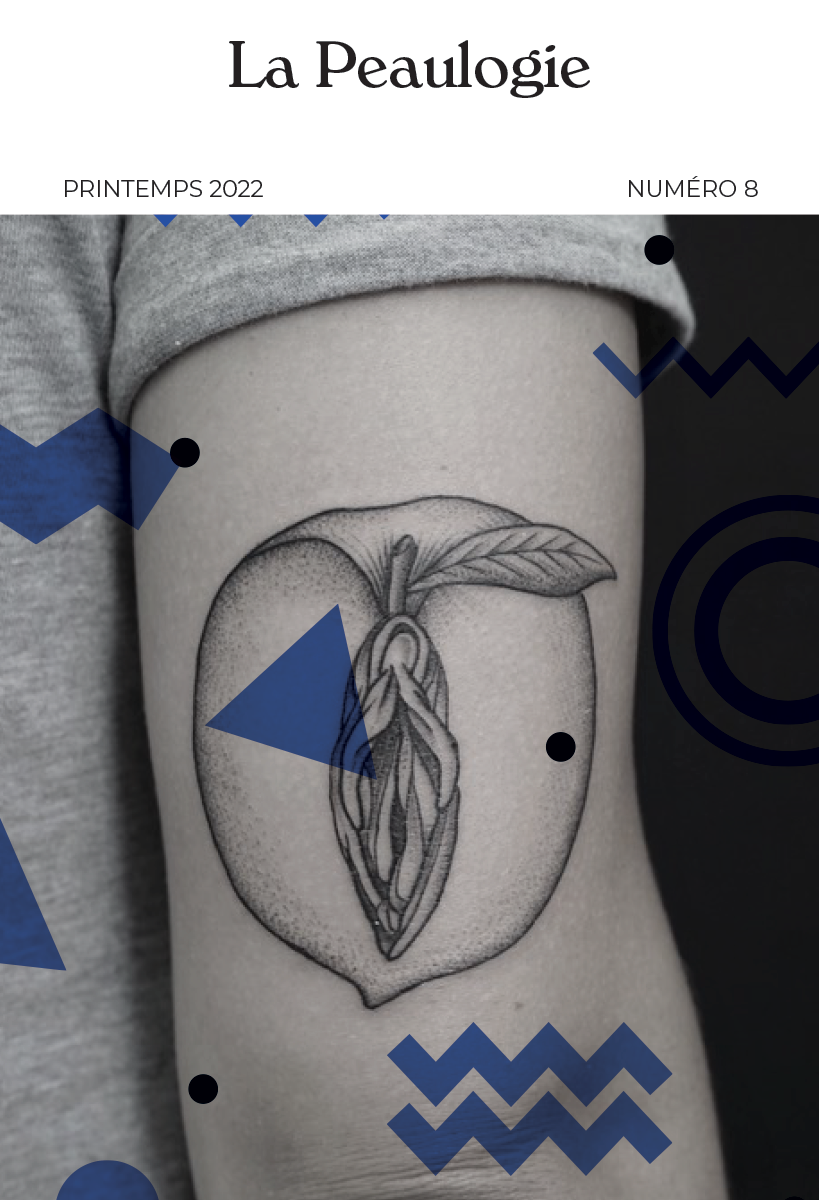

En parallèle de cette première forme d’inscription sur la peau, nous mobiliserons le roman de Gillian Flynn, Sharp Objects. Dans cette œuvre, le corps de la narratrice Camille Preaker, journaliste revenue dans ses terres d’enfance pour une investigation, est recouvert de mots scarifiés (bras, jambes, ventre, dos, à l’exception des mains et du visage). Après une enfance malmenée par une mère violente et le décès de sa sœur, la jeune fille incise des mots sur son corps. C’est son histoire qu’elle marque dans sa peau, « on peut me lire à livre ouvert » (Flynn, 2006, 99[1]). Une histoire qu’elle ne raconte pas mais qu’elle grave, dans une forme de langage écrit plutôt que parlé. Les marques concernent son existence, ce qu’elle traverse. La scarification fait médiation entre le sujet et la réalité par l’absorption de sens, qui permet de s’approprier les éléments délétères de la réalité, pour pouvoir enfin les contrôler. Le titre de l’œuvre, Sharp Objects, a été traduit en français par Sur ma peau. Ces deux choix (« objets tranchants » en version originale et « sur ma peau » en version française) révèlent les deux facettes de l’inscription tégumentaire. Sharp signifie coupant, tranchant, ce qui souligne la coupure qui fait lien entre l’intérieur du corps et le monde extérieur. La version française, Sur ma peau, dénote (avec la préposition sur) l’espace extérieur, visible, l’aspect du corps. Nous avons choisi de mentionner le titre en version originale au cours de cette réflexion afin de se centrer sur le rôle d’interface que joue la peau, qui confronte l’espace intérieur à l’espace extérieur, reliant la narratrice à son histoire.

Dans ces deux productions romanesques, la peau est écrite de façon obsessionnelle, ce à quoi nous avons accès par des narrations internes. Le narrateur de Sang d’encre et Camille Preaker partagent une même impulsion graphique, une aspiration au recouvrement de leur corps avec de l’encre ou des entailles, dans la recherche de garder des traces, des empreintes, sur soi. Cette analyse visera ainsi à percevoir en quoi la marque cutanée est une incarnation du temps sur la peau. Comment ces œuvres littéraires aboutissent-elles à la conception d’un corps devenu archive de lui-même, stratifié par le temps ? Nous explorerons dans un premier temps la peau dans sa dimension de support d’écriture et les fonctions qui en découlent, avant de développer la notion de corps-archive. Le rôle de conservation que joue la peau fait du corps une archive, nourrie de différentes strates de vie : un parchemin vivant, en constante évolution.

La peau, support d’écriture

Peau et langage : nécessité de l’inscription sur un support

La littérature « fait peau » dans le sens où elle enveloppe les récits, leur donne une structure, un contenant. Pour mieux cerner cette analogie entre la peau et le papier, nous allons soulever leurs espaces de ressemblance. Rappelons qu’au commencement de la culture écrite les textes étaient gravés sur du vélin, du cuir de veau – c’est-à-dire de la peau. Avant d’entrer dans l’histoire, avant de laisser des traces écrites, manuscrites, témoignant de son existence, l’être humain a investi son corps. Le plus vieil homme dont le corps ait été retrouvé intact, Ötzi, avait la peau recouverte d’inscriptions. Des inscriptions tracées sous sa peau, à l’aide de charbon inséminé dans des incisions, dans une visée protectrice et soignante. En effet, les traces géométriques ponctuaient les espaces du corps sujet à l’arthrose (Zink et al., 2015). D’emblée, la marque tégumentaire a des vertus thérapeutiques : elle exorcise les douleurs, tout comme elle servira à exorciser les souvenirs de Camille Preaker dans Sharp Objects. La narratrice mentionne l’inscription comme un soin : « soigner a commencé à pulser près de mon aisselle gauche » (Flynn, 2006, 293[2]).

La trace écrite s’enracine sur la peau avant d’encrer murs, cavernes, papiers et parchemins. L’art pariétal est ainsi la première forme esthétique ayant une traçabilité. Tout comme les peintures rupestres, le tatouage sert à communiquer, à transmettre un message. Le geste d’écriture est constitutif d’un geste anthropologique. Claude Lévi-Strauss émet le constat qu’il « fallait être peint pour être homme : celui qui restait à l’état de nature ne se distinguait pas de la brute » (Lévi-Strauss, 1955, 214). Geste actif et passif, à l’initiative de ce qui deviendra la culture de l’écrit, la marque tégumentaire entraîne la main au tracé de signes, l’emportant dans un monde significatif et symbolique (Leroi-Gourhan, 1992). L’homme se marque lui-même et marque ses semblables. L’incipit de Sang d’encre est consacré à cette tradition, retraçant les jalons de l’écriture tégumentaire : « penser aux artistes de Lascaux qui savaient utiliser les reliefs, les courbes des parois pour les inclure dans leurs dessins […] Les tatouages vous racontent le monde, les croyances des hommes » (Hochet, 2013, 12). Nous voyons s’esquisser les fonctions de ce geste graphique : se souvenir, laisser des empreintes de soi, et se soigner – ces fonctions étant opérationnelles dans Sang d’encre et Sharp Objects.

L’inscription de traces fait partie des huit fonctions du Moi-peau définies par Didier Anzieu (1995). Le Moi-peau est une représentation métaphorique du corps formée à partir des fonctions physiologiques de la peau. Il existe huit fonctions, chacune faisant correspondre une fonction psychologique, symbolique, à une fonction physiologique. Ces fonctions concernent le maintien, la contenance, la protection, l’individuation, l’intersensorialité, le soutien, la stimulation et surtout (la huitième fonction du Moi-peau), l’inscription de traces – processus à la fois biologique et social. La fonction d’inscription sert à informer sur le milieu dans lequel l’individu se construit, « la marque qui vous suit, celle qui vous expose, à tout jamais » (Hochet, 2013, 9).

Cette fonction scripturale se développe à partir d’une dimension biologique et d’une dimension sociale. Biologique, car chaque individu a une peau dont l’aspect est unique ; sociale, car l’affiliation à une société donnée implique de suivre des coutumes s’inscrivant sur la peau, telles les scarifications, les tatouages, le maquillage. Un lien s’établit entre le fait d’être vivant et de conserver de l’écrit en soi, des traces. L’enveloppe tégumentaire enregistre les informations en provenance de l’extérieur avant de les filtrer vers l’intérieur.

Ainsi, dans Sharp Objects, les mots tracés sur Camille Preaker se réveillent lorsqu’un souvenir qui leur est lié émerge : « Sous un gros orteil, cousue profère des menaces étouffées à bébé, sous mon sein gauche. Pour les faire taire, je pense à disparaître qui, sans jamais se départir de sa réserve majestueuse, règne sur ces autres mots » (Flynn, 2006, 99[3]). Les mots inscrits sur le corps de la narratrice font écho avec ce qu’elle vit, ce qu’elle ressent, ils sont des clefs qu’elle s’est donnée pour déchiffrer sa réalité.

L’inscription permet alors de s’ouvrir au langage, à la communication. Le sociologue David Le Breton (2002) compare les traces scripturales sur la peau avec un test de Rorschach polysémique (test d’évaluation de profils psychologiques à partir de planches graphiques). L’inscription, et notamment le tatouage, offre des signes qui précèdent le langage et la prise de parole, permettant à l’observateur de se projeter. Le tatouage fait parler, « tout le monde y va de son commentaire » (Hochet, 2013, 30), il est soumis à des interrogations et à des interprétations. Le corps du tatoué est un miroir dans lequel nous pouvons scruter les représentations de ses spectateurs, réceptacle qui accueille la projection de chacun. La marque crée un espace de parole. Ainsi, les blessures auto-infligées de Camille Preaker sont une extériorisation d’elle-même, une mise à jour de son intériorité, d’où l’usage du verbe « hurler » pour qualifier cette peau trop présente : « ma peau hurle » (Flynn, 2006, 96[4]), qui n’est pas nous rappeler la phrase de Marguerite Duras : « écrire, c’est aussi ne pas parler. C’est se taire. C’est hurler sans bruit » (1993, 28). Le hurlement dont il est question chez Marguerite Duras et chez Gillian Flynn, sont les cris de l’écriture, de ce qui ne se dit pas mais peut s’inscrire par la médiation d’un support. Transformer la peau en support d’inscription permet d’accéder à de nouveaux moyens de formulations, qui sortent du silence les non-dits.

Une extériorisation de soi par l’écriture

Sharp Objects fait acte d’une irrésistible pulsion d’écriture qui anime la narratrice, une tension incoercible. Les mots à l’état de latence, restés en puissance dans son esprit, doivent impérativement trouver leur résolution, leur actualisation sur la peau. Camille Preaker fait de son corps une cartographie de la douleur, un lexique de la souffrance infligée (le passé traumatique), subie, encaissée, puis auto-infligée. L’écriture tégumentaire sert alors de genèse de soi, de processus d’auto-engendrement. Douleur et souffrance sont distinctes : la douleur est physique, causée par un stimulus externe, tandis que la souffrance donne du sens à la sensation. Les narrations internes de Sang d’encre et de Sharp Objects permettent au lecteur d’entrer au cœur de cette souffrance, de leur perception, des sensations, du ressenti phénoménologique de ces peaux fragiles. Chez Stéphanie Hochet, l’inscription cutanée est « une réponse à [un] malaise » (2013, 53), à l’angoisse de ne rien laisser de soi, d’être oublié. Chez Gillian Flynn, Camille Preaker a « gravé sur [sa] peau un certain nombre de synonymes pour “anxieux” » (2006, 96[5]). Les œuvres mettent au jour le processus psychique à l’initiative des marques cutanées, qui consiste à « se faire mal pour avoir moins mal », une expression récurrente dans l’analyse que David Le Breton fait des violences auto-infligées : on peut maîtriser la douleur mais on ne peut pas juguler la souffrance (Le Breton, 2006). L’attention portée sur l’extériorisation de soi est nommée « extimité », dans l’investigation du dehors (la peau) pour comprendre le dedans (la psyché des personnages), « l’intériorité se résout en un effort d’extériorité. L’intimité s’efface devant l’extimité » (Le Breton, 1990, 229). L’extimité correspond au comportement de Camille Preaker, qui ne parvient à s’exprimer qu’extérieurement : « je me coupe, voyez‑vous. Je me taillade la peau, je l’incise. Je la creuse. Je la troue » (Flynn, 2006, 96[6]). Toutes ces actions verbales désignent le geste de Camille Preaker, la scarification, qui se décline en plusieurs actions. Taillader, inciser, creuser, trouer, sont autant d’actes qui tracent des lignes sur son corps, qui lui apposent du sens, des suppléments faits de traces. Les mots à l’état de latence, restés en puissance dans son esprit, doivent impérativement trouver leur résolution, leur actualisation sur la peau.

La douleur dans les modifications corporelles est liée au kairos, à un moment-clef, une ritualité qui remplit le geste de sens. Elle marque au fer rouge un moment charnel et charnière au cours duquel l’élément étranger est approprié : « j’ai accepté de souffrir pour que [le tatouage] m’appartienne » (Hochet, 2013, 28). Nous remarquerons que dans les deux œuvres, les inscriptions ne concernent que des mots, et non pas des images ou des symboles. Il s’agit donc d’une inscription du langage à même la peau. Dans Sang d’encre, la matière artificielle ajoutée, l’encre, est une métonymie de l’art littéraire qui assimile la peau à une page blanche. Le tatouage d’un adage, tout comme la scarification d’un mot, est une absorption de sens par le corps. La pratique littéraire et la lecture du corps sont des métaphores qui parcourent aussi Sharp Objects, avec une personnification des mots : « je peux entendre tous ces mots se chamailler de part et d’autres de mon corps » (Flynn, 2006, 99[7]).

Les inscriptions tégumentaires donnent un titre au corps, elles constituent son péritexte : ni en dedans, ni en dehors, elles sont à l’interface. Considérer la peau comme un territoire à conquérir semble alors être une solution pour s’ancrer dans le monde, être rassuré – c’est le cas de Camille Preaker : « l’automutilation me procurait un sentiment de sécurité » (Flynn, 2006, 100[8]). Le tatouage et la scarification sont des actes définitifs, ils résistent aux effets du temps, aux mutations biologiques. L’encre est immobile, elle insère une apparence permanente au corps, lui confère une immobilité qui vise à « supporter l’idée que rien ne nous survit […] concevoir l’éphémère sans avoir le tournis […] Réaliser le tatouage a été une réponse à ce malaise » (Hochet, 2013, 53). Le tatoué embaume son propre corps, il le soustrait à la dégradation par l’artifice. L’angoisse de la dégradation se focalise sur la peau, c’est donc par la peau qu’un antidote peut être trouvé, en imprimant des traces immuables qui forment un récit.

Ce corps parchemin, corps assimilé au papier, s’entoure d’une seconde peau, d’une enveloppe protectrice[9]. C’est là sa fonction prophylactique. Le tatouage devient un contour qui délimite le sujet. Alors que la doxa a tendance à réduire les modifications corporelles à une parure superficielle, la visée d’une marque corporelle peut donc être protectrice, voire thérapeutique. L’empreinte peut cacher ou recouvrir des cicatrices visibles ou des parties disgracieuses du corps lorsqu’elle vient panser une souffrance. Le moindre mot entaillé sur la peau de la narratrice de Sharp Objects fait sens : « dites‑moi que vous allez chez le médecin, et je vais vouloir entailler préoccupant sur mon bras » (Flynn, 2006, 100[10]). Cette obsession traduit une hypersensibilité de Camille, qui ne parvient à absorber le réel qu’en passant par un acte intermédiaire.

Faire de sa peau un support concourt au phénomène d’absorption du réel. Lorsque la réalité s’échappe, les narrateurs de Stéphanie Hochet et de Gillian Flynn tentent de se l’approprier en la gravant dans leur peau, en faisant de leur corps un médium entre le monde et eux. Nous avons vu que l’absorption est centrale chez Gillian Flynn ; elle l’est également chez Stéphanie Hochet : « rapidement, je me suis dit que cette phrase n’était qu’à moi » (Hochet, 2013, 28). La ligne tracée avec l’encre du tatouage ou avec le sang de la scarification est vitale. Si nous analysons les péritextes, nous constatons que les titres des deux œuvres sont thématiques. Le roman qui s’ensuit en est une extension. Les titres Sang d’encre et Sharp Objects donnent une ligne directrice, un horizon de lecture. Pour chaque roman, le titre indique l’outil avec lequel le corps-support va être marqué. Sang d’encre mentionne ainsi le processus du tatouage, qui consiste à insérer de l’encre dans la peau, faisant couler du sang, un « sang d’encre ». Mais « se faire un sang d’encre » est également une expression de l’inquiétude, de l’angoisse (dont le tatouage va être à la fois une résolution et une cause pour le narrateur). De même, Camille Preaker ne peut pas survivre sans ses lignes de scarifications. Les Sharps Objects, « objets tranchants » sont donc les outils avec lesquels la narratrice découpe sa propre peau, la tranchant pour y inscrire des mots. L’écriture tégumentaire, qu’elle soit d’encre, de sang ou de cicatrices, sert alors de genèse de soi, d’extériorisation sur une peau devenue support.

Le corps‑archive

Figer l’apparence

Les cicatrices et les tatouages figent l’apparence ce qui rappelle le « complexe de la momie » au cœur de la réflexion d’André Bazin (1958) dans ses écrits autour du cinéma comme art de la durée. Nous pouvons appliquer cette considération à toute forme artistique, outre l’image en mouvement, puisqu’André Bazin reconstitue un geste anthropologique commun. L’embaumement (qui prend donc pour modèle la momification en Égypte Antique) serait le moteur de tout acte de création, visant à conserver les apparences, à les maintenir, à en garder une trace. À partir de toute forme d’art, il y aurait ce complexe de la momie, une forme de victoire sur l’écoulement du temps. Ainsi, la photographie et le cinéma réalisent un besoin fondamental, celui de sauver l’être par l’apparence, de lutter contre la fugacité de l’instant. L’art répond à une angoisse archaïque, universelle et transhistorique, celle de la crainte de la dégradation, de la perte de nos proches autant que de notre propre mort. Il s’agit de transformer le corps en quelque chose de permanent, en un substitut matériel. Le mot scarifié est un discours graphique qui couvre le corps d’une seconde peau, d’un second niveau de lecture. Le mot écrit prend une forme propre, détachée de la parole, une nouvelle forme de mémoire, écrite, ayant subi la médiation du geste d’écriture. Le corps écrit, parcheminé, fait donc figure de lutte contre le temps – il est un rappel du passé. Au cinéma, le tatouage est perçu comme une solution au déficit de mémoire. Ainsi, le tatouage est un ressort narratif, un outil de la diégèse. Leonard Shelby, le protagoniste du film Memento de Christopher Nolan (2000), souffre d’amnésie et remédie à sa déficience en utilisant sa peau. Le tatouage est le dernier rempart assurant que les traces ne seront pas effacées. Cette obsession graphique de tout inventorier dans la crainte d’oublier est aussi présente chez Camille Preaker : « je notais de façon obsessionnelle tout ce qu’on me disait […] chaque phrase devait être capturée sur le papier, sinon elle n’était pas réelle, elle s’esquivait » (Flynn, 2006, 97[11]). Chacune de ses inscriptions est un souvenir, une preuve, une trace afin de ne pas oublier, de se remémorer. Les tatouages et les scarifications structurent l’existence au même titre que des notes, les brouillons, les carnets.

Les traces ne sont pas malléables, contrairement à la mémoire qui subit les aléas de la subjectivité, des déformations et de l’oubli. Ainsi le narrateur de Stéphanie Hochet pose la question suivante : « Sans traces, que reste t‑il de soi ? » (Hochet, 2013, 63). La trace fait figure de substrat, d’un contenant de sens qui maintient le souvenir en place. L’empreinte permet donc d’archiver le corps. Chez Stéphanie Hochet, « disparaître sans laisser de traces » (2013, 64) est le leitmotiv du narrateur. Arlette Farge, dans Le Goût de l’archive, définit l’archive « dans sa matérialité » (Farge, 1989, 10), une matérialité préhensible que l’on rencontre par le toucher. Le contact avec le document conservé est une expérience sensible initiée par la peau. Cette opération commence par l’imprégnation d’un ensemble physique, l’archive est envahissante, compilée, accumulée. L’archive relie le passé au présent, elle rend le passé toujours présent, comme en éternelle suspension (Glissant, 2007). Dans Sharp Objects, l’analogie entre la narratrice et le rôle d’archiviste est explicitement formulée : Camille Preaker énonce sa volonté d’archiver le moindre mot, d’être « la conservatrice d’un trésor linguistique[12] » (p. 97). Dans Sang d’encre, faire de son corps une archive permet une survie de soi à travers les âges, par la constance d’un motif inchangé. Le tatouage est motivé par : « une cicatrice, tel souvenir aussi durable que la trace qui l’a précédée. ÉTERNITÉ DE LA CICATRICE ». (Hochet, 2013, 91) Le tatouage insère dans le corps une matière qui résiste aux effets du temps, aux mutations biologiques. La mention de la cicatrice comme sceau temporel est le principe même de Sharp Objects. En effet, les « objets tranchants » sont des outils qui font couler le sang pour faire de la peau un tissu et un texte cicatriciel : « Je me revois en train d’inciser ma peau en suivant des lignes rouges imaginaires, comme un enfant. De nettoyer. Puis de creuser plus profondément » (Flynn, 2006, 96[13]).

Dans Sang d’encre, la phrase latine « toutes blessent, la dernière tue » – vulnerant omnes, ultima necat, est un leitmotiv métonymique duquel ressort la fonction première du tatouage, sa portée symbolique : l’incarnation du temps. Le tatouage est une métonymie de l’action du temps sur le corps, de son vieillissement. Le narrateur énonce : « Je ne dis rien, j’emmagasine je ne sais quoi. Du trouble, du vertige, des heures, précisément » (Hochet, 2013, 17). Avec cette fonction de rétention, de conservation, la marque se transforme en une biographie incarnée du sujet.

Une réappropriation de soi par la trace

Tim Ingold, pour analyser les lignes, écrit que « dans la lecture, tout comme dans le récit et le voyage, c’est en cheminant qu’on se souvient. La mémoire doit donc s’entendre comme un acte : on se souvient d’un texte en le lisant, d’un récit en le racontant et d’un voyage en le faisant » (2011, 27). Le tatouage rappelle sans cesse un évènement qui aurait pu sombrer dans les limbes du temps. Une histoire de vie diffractée reprend une linéarité sur la peau et fait ainsi signature de soi.

Camille Preaker, dans Sharp Objects, enrobe son corps dans une enveloppe de mots scarifiés qui deviennent des cicatrices boursoufflées, tels une membrane supplémentaire. Ces mots forment une méta‑littérature, un ouvrage dans l’ouvrage. C’est son histoire, ses fantômes que Camille marque dans sa peau, « on peut [la] lire à livre ouvert » (Flynn, 2006, 99[14]). Viol, soumission au pouvoir matriarcal, mère psychotique, sœur décédée enfant : la vie du personnage est jalonnée d’épreuves qui sont mentionnées à travers les termes qu’elle scarifie sur sa peau. Une histoire qu’elle ne raconte pas mais qu’elle grave. Tel un brouillon d’auteur, le tatouage ou la scarification font preuve d’une intentionnalité, d’un effort pour parvenir à la formulation le plus en adéquation avec les idées, l’idéal, l’intention de sens de son porteur. Les corps sans écriture ne disent rien de plus qu’eux‑mêmes, tandis que le corps écrit est un surplus, un substrat.

« Rapidement, je me suis dit que cette phrase n’était qu’à moi » (Hochet, 2013, 28). Après avoir vu cette inscription dans un musée, le narrateur de Sang d’Encre souhaite lui aussi se muséifier, incorporer ses souvenirs, sa propre temporalité. Après être passé à l’acte, il « porte autre chose en [lui], quelque chose qui [lui] tient à cœur » (Hochet, 2006, 28). On pourra ainsi utiliser le mot‑valise « autobio‑iconographie » (Lacroix, 2014, 31) pour en faire le principe même des marques cutanées. Autobiographique et iconographique, autobiographie par l’image plutôt que par les mots. L’anamnèse passe par le corps, c’est une façon de ne pas renoncer tout à fait à soi‑même à travers les mutations obligatoires involontaires infligées au corps (cicatrices, rides, vieillissement). Le corps sur lequel la métamorphose va s’opérer est un support performatif, il déclenche l’action, le geste de « tatouer devient un art performatif, le tatoueur en action crée la réalité » (Hochet, 2006, 87).

Le narrateur de Sang d’encre prétend que le tatouage lui a donné « rendez‑vous avec un épisode de [s]on passé » (Hochet, 2006, 63), il agit comme une réminiscence. Le tatouage engendre une réflexion sur la durée, sur la temporalité. Ainsi, il est emporté dans ses souvenirs, dans les étapes qui ont marqué sa vie. Dans le chapitre « Marion », il se souvient ainsi d’un amour de jeunesse et d’un enfant non désiré qu’il a abandonné, par besoin de vivre sans attaches, de vagabonder en toute indépendance. Par contraste, le tatouage lui appose un signe temporel, une responsabilité, d’où ce souvenir qui ressurgit.

L’empreinte permet de retracer la linéarité d’une existence, dans ce qu’elle a d’immuable[15]. L’introspection est récurrente pour le narrateur de Stéphanie Hochet : « Je suis le même homme. Suis‑je le même homme ? Pas exactement » (Hochet, 2013, 28). Le tatouage est non seulement un gage d’identité, un signe identificateur, mais il représente de surcroît une constance qui perdure à travers le temps, une forme de stabilité. Le tatouage apporte du réconfort « en les écrivant, je les tenais. Plus d’inquiétude à avoir : ils n’allaient pas disparaître » (Flynn, 2006, 97[16]). La peau lutte ainsi contre l’effacement : le tatouage restitue une fonction mémorielle par l’évocation des entités absentes, il apporte de l’altérité au corps.

Conclusion

Dans les romans de Gillian Flynn et de Stéphanie Hochet, le corps et le langage s’articulent à travers un médium : toute représentation nécessite un support pour s’incarner. Dans les deux œuvres, la peau joue ce rôle, devenant un support d’inscriptions – tatouages et scarifications. Stéphanie Hochet met en valeur le fait que le tatouage fait « décider de son destin » (2013, 88). En effet, le tatouage performatif déclenche une action qui n’est pas laissée au hasard. Espace de liberté, de reprise de contrôle, le tatouage donne du pouvoir à celui qui en est le porteur. C’est un talisman, une protection contre l’extérieur mais aussi contre le passage du temps – alors que les scarifications, même lorsqu’elles visent à protéger le corps, restent une violence auto‑infligée. Les œuvres littéraire analysées font état de deux différents modes d’actions sur la chair (un tatouage unique pour Sang d’encre, des scarifications multiples pour Sharp Objects), mais le dispositif d’extériorisation de soi et d’appropriation de la surface cutanée est identique, commun. Les deux romans présentent ainsi des narrations internes qui dévoilent le processus d’inscription de mots à même la chair. La spécificité et l’originalité des marques développées par Stéphanie Hochet et Gillian Flynn résident justement dans leur dimension langagière : quand le langage ne peut se dire, il peut s’inscrire.

La marque cutanée transforme le corps en un support, un intermédiaire entre le sujet et le monde. L’empreinte revêt donc une valeur mémorielle, la peau encrée ou coupée faisant acte d’enregistrement, transformant le corps en récit de lui‑même, aux strates temporelles toujours présentes. Cette préservation du temps incarné dans l’empreinte est constitutive d’un corps devenu archive de lui‑même, de son propre vécu. Les inscriptions figent le corps, elles lui apportent un « surcroît d’être » (Hochet, 2013, 90) qui conduit à de possibles anamnèses. La peau est un contenant qui maintient l’espace intime et les souvenirs. Ainsi, nous pouvons achever cette analyse sur les mots sur une analogie de Bernard Andrieu : l’empreinte maintient l’idée d’une impression de l’histoire, faisant du cerveau l’imprimeur et du corps le papier tatoué de nos histoires (Andrieu, 1994).

Références bibliographiques

Andrieu B., (1994), Les cultes du corps. Éthique et sciences, Paris : L’Harmattan. Anzieu D., (1985), Le Moi‑peau, Paris : Dunod, coll. Psychismes.

Bazin A., (1958), « Ontologie de l’image photographique », Dans Bazin A. (dir.), Qu’est ce que le cinéma ? (p. 9-17), Paris : Cerf, coll. Septième art.

Beaumarchais P., (1784), La folle journée ou le mariage de Figaro, Paris : Au Palais Royal, chez Ruault.

Caruchet W., (1995), Le Tatouage ou Le Corps sans honte, Paris, Nouvelles éditions Séguier. Farge A., (1989), Le goût de l’archive, Paris : Seuil.

Duras M., (1993), Écrire, Paris : Gallimard, coll. Folio.

Flynn G., (2006), Sharp Objects, New-York : Shaye Areheart Books. Traduit de l’anglais par Barbaste C., (2007), Sur ma peau (Livre de poche), Paris : Calmann-Lévy.

Glissant E., (2007), La terre magnétique. Les errances de Rapa Nui, l’île de Pâques, Paris, Seuil.

Grésillon A., (2008), La mise en œuvre. Itinéraires génétique, Paris : CNRS. Ingold T., (2007), Une brève histoire des lignes, Paris : Zones sensibles.

Hochet S., (2013), Sang d’encre, Paris : Éditions des Busclats.

Homère, (2004), L’Odyssée, traduit du grec par Jaccottet P., Paris : François Maspero, coll. La Découverte.

Lacroix A., (2014), « Le goût de l’irréversible », Philosophie Magazine, 81, 28-35.

Le Breton D., (2002), Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris : Métailié.

Le Breton D., (1990), Anthropologie du corps et modernité, Paris : PUF, coll. Quadrige.

Le Breton D., (2006), « Scarifications adolescentes », Enfances & Psy, vol. 32, 45-57. https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2006-3-page-45.htm

Leroi-Gourhan A., (1992), L’art pariétal : langage de la préhistoire, Grenoble : Éditions Jérôme Million.

Levi-Strauss C., (1955), Tristes tropiques, Paris : Plon, coll. Terre humaine. Quéval I., (2008), Le Corps aujourd’hui, Paris : Gallimard.

Nolan C.,(2000), Memento [Film cinématographique]. États-Unis : Summit Entertainment.

Quéval I., (2008), Le Corps aujourd’hui, Paris : Gallimard.

[1].↑ Flynn G., (2006). Sharp Objects, New-York, Shaye Areheart Books, p. 62 : « you can really read me. »

[2].↑ “nurse began throbbing near my left armpit.” (2006, 192)

[3].↑ “On the underside of a big toe, sew uttering muffled threats to baby, just under my left breast. I can quiet them down by thinking of vanish, always, hushed and regal, lording over words from the safety of the nape of my neck.” (p. 62)

[4].↑ “my skin, you see, screams.” (p. 60)

[5].↑ “number of synonyms for anxious carved in my skin.” (p. 60)

[6].↑ “I am a cutter, you see. Also a snipper, a slicer, a carver, a jabber.” (p. 60)

[7].↑ “sometimes I can hear the words squabbling at each other across my body” (p. 60)

[8].↑ “the cutting made me feel safe.” (p. 63)

[9].↑ Au sujet des vertus protectrices prêtées à l’encre, on notera qu’en biologie et en zoologie, l’encre désigne le produit noir sécrété par certains animaux pour se protéger de leurs agresseurs.

[10].↑ “tell me you’re going to the doctor, and I’ll want to cut worrisome on my arm.” (Flynn, 2006, 63)

[11].↑ “I was compulsively writing down everything anyone said to me […] Every phrase had to be captured on paper or it wasn’t real, it slipped away.” (p. 61)

[12].↑ “I was lingual conservationist.” (p. 61)

[13].↑ “Cutting like a child along red imaginary lines. Cleaning myself. Digging in deeper.” (p. 60)

[14].↑ “you can really read me.” (p. 62)

[15].↑ C’est pourquoi la peau est une composante essentielle des scènes de reconnaissance en littérature (Ulysse revenu à Ithaque reconnu par sa cicatrice sur la cuisse ; Bartholo et Marceline reconnaissant leur fils par un hiéroglyphe de peau chez Beaumarchais, etc.)

[16].↑ « Writing them down, though, I had them. No worries that they’d become extinct » (Flynn, 2006, 61).