Référence électronique

Noé C., (2021), « La peau et le cuir des équidés au Moyen Âge. », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peau-cuir-equides-moyen-age

La peau et le cuir des équidés au Moyen Âge. Quelles transformation et valorisation de la peau et du cuir des équidés au Moyen Âge ?

-

Description

Clothilde NOE

Doctorante en histoire médiévale, Université de Tours, UMR CITERES, Équipe monde arabe et méditerranée.

Résumé

Le travail de la peau des animaux et son commerce sont des pratiques courantes pour la période médiévale. Un animal apparaît néanmoins beaucoup moins que ses congénères : le cheval, l’âne et leurs hybrides. Les nombreuses sources à disposition de l’historien révèlent cependant comment la peau de l’équidé a été transformée, marquée et utilisée dans différents domaines. Histoire économique, sociale, militaire et culturelle s’entrecroisent à partir de cet objet si particulier. La peau de l’animal mort ou vif est modifiée par l’homme : celle des bêtes d’exception est marquée, certaines sont prélevées et tannées, d’autres sont intégrées dans des réseaux commerciaux plus ou moins vastes. Dès lors, il s’agira d’interroger les différents moyens mis en œuvre pour métamorphoser la peau équine et d’analyser comment elle valorise l’animal ou l’objet à laquelle elle est rattachée.

Mots-clés

cuir, peau, cheval, équidés, Moyen Âge, histoire

Abstract

The work of the skin of the animal and its trade is ordinary for the medieval period. An animal is less mentioned than the others animals: the horse, the donkey and its cross‑breed products. The historical documents available for the historian give information away the ways to transform, mark and use their skin in different fields. Economic, social, military, cultural history criss‑cross from this particular object. The skin of the dead or alive animal is modified by the humans: the exceptional beasts’ skins are branded, others are removed and tanned, and some are included in more or less vast commercial networks. I suggest studying the different ways to transform the equine skin and analysing how it adds value to the animal or the object in which it is linked.

Keywords

leather, skin, horse, equids, Middle Ages, history

Sire, par Mahomet, vous avez un bon destrier,

Galle n’a ne suros, bien le puis tesmoignier,

Ne espervains ne chose qui luy face emcombrier.

(Seigneur, par Mahomet, vous possédez un bon destrier : il n’a pas de gale ni de suros[1], je peux en témoigner. Pas d’éparvin non plus qui puisse le gêner). (Prévot et Ribémont, 1994, 310)

Dans Florent et Octavien, chanson de geste du 14e siècle, Clément encense le destrier qu’il mène au sultan. Le cheval de guerre, un des plus coûteux au Moyen Âge, est ici valorisé par son absence de maladie de peau.

Les sources historiques sont parfois assez précises sur les bêtes évoquées : le cheval (equus caballus) y côtoie l’âne mais aussi la mule. Parfois, des termes plus précis sont évoqués pour décrire leurs fonctions : le cheval peut être un « coursier » rapide, un « palefroi » destiné à la parade, un « destrier » spécialiste du champ de bataille mais aussi un « roncin » polyvalent. Le vocabulaire peut apparaître moins exact lorsque les auteurs parlent de « sommier » qui désigne plus généralement un animal de charge, fonction assurée par les trois espèces évoquées précédemment. Ces dénominations sont importantes pour l’historien car les auteurs médiévaux n’évoquent jamais de « races » équines, mais qualifient les bêtes par leur fonction ou par leurs origines (par exemple, les coûteux destriers espagnols ou italiens).

La qualité de la bête est de ce fait particulièrement liée à son aspect général et sa robe devient l’une des caractéristiques essentielles pour déterminer son état de santé, sa beauté, et donc sa valeur. Les auteurs se sont penchés sur cette relation entre la peau, l’élégance et la qualité du cheval dans des domaines aussi divers que sont la poésie ou les savoirs encyclopédiques.

À ces descriptions de la peau « vivante » des équidés, il est courant de trouver dans les textes la mention de cuirs équins. La mort de ces animaux peut représenter une certaine perte économique durant la période médiévale. Prélever leur peau est alors une pratique courante pour compenser leur décès : celle du veau est par exemple transformée en vélin pour produire des manuscrits d’une finesse certaine, et celle des équidés est elle aussi travaillée et valorisée.

L’enveloppe équine, tant sur l’animal vivant que celui décédé, prend donc une tout autre dimension à partir du moment où l’homme y pose un regard particulier. Il s’agira donc ici de se demander quelles ont été les mises en valeur de la peau des équidés et comment elle est transformée dans le but de valoriser l’animal ou l’objet à qui elle est rattachée. Je commencerai donc par préciser quels aspects de la peau permettent d’estimer la valeur d’un équidé. Cela nous permettra de nous intéresser par la suite à son marquage dont le but est d’apporter une plus‑value à l’animal. Enfin, nous verrons comment son prélèvement et son tannage font partie intégrante de l’économie médiévale méditerranéenne.

Estimer l’équidé par sa peau

Les équidés sont des animaux qui apparaissent dans de nombreuses sources historiques et les mentions à leur sujet nous renseignent sur la manière dont les hommes les percevaient. Les textes dits « théoriques » peuvent donner des indications sur la valeur de l’animal, en partant notamment de la qualité de sa peau et de sa robe[2]. Les traités antiques ont largement influencé les pensées des savants médiévaux, en particulier pour la bonne conformation des chevaux, objet que Charles Gladitz a développé dans son ouvrage sur l’élevage équin au Moyen Âge (Gladitz, 1997). Par exemple, Palladius, dans son Opus agriculturae composé vers 350, décrivait l’étalon idéal à travers les quatre points suivants : la forme, la couleur, les moyens et la beauté. La peau est un critère presque essentiel dans la caractérisation de la noblesse de l’animal. Palladius, pour décrire la jument, écrit : « Les traits de beauté dans un cheval sont la tête petite et sèche, la peau presque adhérente aux os, les oreilles courtes et pointues, les yeux grands, les narines ouvertes, la crinière et la queue bien fournies, le sabot rond, ferme et bien attaché » (Palladius, 1999, 72). La peau doit donc être tendue et adhérer au muscle du cheval qui ne doit pas être gras. Avant lui, Varron, dans son Res Rusticae daté de 36 avant J.‑C., indiquait que la peau doit être fine afin de percevoir les vaisseaux sanguins, « circonstance qui rend son traitement beaucoup plus facile en cas de maladie » (Varron, 2003, 63). Ces auteurs sont par la suite largement utilisés pour composer des traités hippiatriques au Moyen Âge. Pour autant, des spécialistes comme Jordanus Rufus (1200‑1254), rédacteur d’un traité d’hippologie, ou encore Pierre de Crescens (1230‑1320), agronome italien qui s’est intéressé à l’élevage équin, ne s’attardent pas cet élément comme gage de beauté du cheval. La peau n’est pourtant pas absente dans la réflexion des auteurs médiévaux. Le Livre du Trésor de Brunetto Latini (1220‑1294), une encyclopédie composée en 1262‑1266, décrit le modèle idéal équin et indique qu’« on doit considérer qu’il est nécessaire que sa chair et son cuir soient forts » (Planche, 1992). La qualité de la peau reflète ainsi la qualité du cheval. C’est par ailleurs par l’observation attentive et minutieuse de l’aspect extérieur de l’animal que le futur acquéreur doit pouvoir déceler son potentiel ou ses défaillances. Cet examen général de la monture à acheter se retrouve dans Le Mesnagier de Paris composé vers 1393. L’ouvrage est rédigé par un riche bourgeois à sa très jeune épouse afin de l’instruire sur l’économie domestique. L’auteur consacre notamment un chapitre sur l’achat du cheval et des astuces à connaître pour choisir la meilleure monture. Au‑delà des capacités physiques de l’animal, sa peau est méticuleusement analysée : elle ne doit pas être blessée, surtout au niveau du passage de selle et au niveau du garrot (Brereton et Ferrier, 1994, 463). À cela s’ajoute le conseil de « gardez bien qu’il n’ait malandres[3], molectes[4], ne suros, ne soit crapeulx[5], ne s’entretaille de la jambe de l’autre lez[6] » (Brereton et Ferrier, 1994, 464). Tous ces défauts sont autant d’indices donnés sur la santé et les aptitudes physiques de la bête. La moindre blessure et autres traces de maladie sur le derme de la monture sont des signes d’une mauvaise santé, et donc d’un mauvais investissement.

Ces prérogatives sont tout aussi présentes dans la culture islamique médiévale. En s’appuyant sur la tradition des hadiths[7] et sur les textes des auteurs grecs, perses, ou encore indiens, les savants énumèrent une liste de critères qui déterminent la valeur du cheval. Cette connaissance particulière donne même lieu à une science liée à la connaissance de la physionomie équine : la firâsah. Sans encore parler de « races » qui est un concept du XIXe siècle, les auteurs distinguent et classent les chevaux issus de différentes régions géographiques en comparant leurs caractéristiques physiques. C’est en effet par ce moyen que l’on distingue le cheval arabe « noble » (‘itaq‑‘irab) du « non‑noble » (barâdhîn) (Alkhateeb‑Shehada, 2013, 260). Abu Bakr Ibn Badr Al‑Din Ibn Al‑Mundhir Al‑Baytar, auteur d’un traité d’hippologie et de médecine équine rédigé au XIVe siècle, Le Nâceri, énumère dix « races » de chevaux (Abu Bakr Ibn Badr, 1859, 16‑17) : selon lui, la meilleure bête est le cheval arabe issu de la région du Hidjaz, le Hijâziyah, réputé pour sa robe noire, ou encore celui issu de la région du Nadj. Il évoque également des chevaux un peu moins estimés comme les chevaux du Yémen ou encore ceux de Syrie connus pour leurs belles couleurs (Alkhateeb‑Shehada, 2013, 265). Dans la quatrième partie du Nâceri, il porte une attention particulière à la qualité de la peau et à la nécessité absolue de l’observer lors de l’achat d’un cheval (Abu Bakr Ibn Badr, 2006, 50‑51). L’acheteur, par l’examen du corps de l’animal, a à déterminer lui‑même l’état de la bête : le poil ne doit pas être rare et épars, et l’implantation pileuse correcte. Tatouage, marque de fer rouge ou toute trace ou modification, dont le but serait de masquer une décoloration sur le corps du cheval, est à rechercher méticuleusement. Il faut que le chanfrein[8], la lèvre supérieure ou les parties génitales de l’animal soient vierges de toute marque, au risque de dénaturer la beauté naturelle de l’équidé. La finesse de la peau est une des caractéristiques du cheval arabe : celle de ses membres est fine comme celle d’une gazelle, le front, tout comme le chanfrein, sont dépourvus de chair et « ayant la peau bien collée à l’os » (Abou Bakr Ibn Badr, 1859, 101‑102), elle doit coller le muscle, notamment au niveau des hanches (Abou Bakr Ibn Badr, 1859, 105). Elle est même l’une des caractéristiques à rechercher chez un cheval comme le développe l’auteur dans la partie sur « les caractères qui donnent la beauté aux organes, à l’extérieur du cheval, et qui sont des témoignages et des preuves de la pureté du sang et de la force à la course » (Abou Bakr Ibn Badr, 1859, 229). Abû Bakr introduit aussi un dialogue dans son Nâceri où il fait la description du cheval parfait par un membre d’une tribu arabe. Celui‑ci affirme qu’une monture est « de pure noblesse, lorsqu’elle a la peau et la robe pures » (Abou Bakr Ibn Badr, 1859, 119). Un autre exemple peut être analysé à partir de La Parure des Cavaliers et l’insigne des preux, composée par ‘Ali Ibn ‘Abderrahman ibn Hudeïl al Andalusi pour encourager à la préparation du jihâd suite à la demande du sultan de Grenade, Muhammad VI (1332‑1362). Il compose un vaste traité d’hippologie et conseille le lecteur sur le bon choix de la monture. Une fois encore, l’observation est de mise : « celui qui veut faire un choix judicieux, un essai loyal, doit examiner le cheval dans toutes ses manifestations et sous tous ses aspects » (‘Ali Ibn ‘Abderrahman ibn Hudeïl al Andalusi, 1924, 125). Une des caractéristiques à rechercher est la présence de nombreux plis au niveau de « l’inter‑ars, des pectoraux et de la face interne des avant‑bras et aisselles » (‘Ali Ibn ‘Abderrahman ibn Hudeïl al Andalusi, 1924, 70), ce qui est selon lui signe de rapidité dans la course, une qualité recherchée et valorisée pour le cheval arabe. Enfin, l’examen du cheval peut être complété par le fait de le toucher pour apprécier la douceur de son poil, un véritable signe de sa noblesse, car « si, au contraire, ce duvet est rude, le cheval n’est pas exempt d’une origine vulgaire » (‘Ali Ibn ‘Abderrahman ibn Hudeïl al Andalusi, 1924, 128).

Intéressons‑nous maintenant à une autre caractéristique essentielle pour déterminer la qualité d’un cheval : sa couleur. Un vocabulaire spécialisé est utilisé non seulement pour décrire les montures, mais surtout pour déterminer leurs qualités et leurs défauts. Les auteurs latins sont une fois encore aux origines des réflexions sur les couleurs des bêtes. Palladius écrit par exemple : « Voici les couleurs préférables : le bai, le doré, le gris‑blanc, le couleur de feu, le couleur de myrthe, le poil de cerf, le cendré, le pommelé, le blanc, le moucheté, le très‑blanc, et le noir foncé. Viennent ensuite les poils mélangés de couleurs agréables : le mêlé de noir, de blanchâtre ou de bai, le blanc mêlé de quelque couleur que ce soit, le couleur d’écume, le taché, le poil de souris, le poil clair. Mais en fait d’étalons choisissons de préférence les couleurs claires sans aucun mélange, et rejetons toutes les autres, à moins qu’un mérite distingué ne couvre les défauts de la couleur » (Palladius, 1999, 72). Chaque couleur a une valeur méliorative ou péjorative, mais l’auteur indique par la suite que ses conseils sont à appliquer pour l’élevage des bêtes d’exception. Cette liste de teintes, et les qualités et défauts qui y sont attribués, a par la suite largement influencé la pensée médiévale. Isidore de Séville (vers 560‑636) dans ses Étymologies relève les couleurs suivantes : « bai, doré, rouge clair, châtain, louvet, isabelle, vairon, pommelé, gris, blanc brillant, blanc terne, moucheté, noir. » (Séville, 1986, 70‑72). Il y décrit par la suite toutes les nuances des robes, notamment avec les mélanges de poils : il explique par exemple que la couleur « canus » (gris clair) est un pelage composé d’un mélange de blanc et de noir (Séville, 1986, 74). La couleur de la robe des équidés est une caractéristique presque essentielle au choix du futur propriétaire à laquelle les auteurs attribuent des qualités mais aussi des défauts. Brunetto Latini dans son Livre du Trésor écrit ces conseils pour le choix de la future monture : « En coulour consire le bai, ou ferrant pomelé, ou noir ou blanc ou cervin ou vairon, ou d’autre manière que tu poras eslire millor et plus avenable » (Latini, 1975, 164). Pierre de Crescens indique également « Et de la couleur du poil sont plusieurs opinions. Mais plusieurs disent que le baye est le plus seur et le plus plaisant que les autres [9].

Les savants musulmans ont aussi porté un grand intérêt à la couleur des chevaux en y attribuant eux‑aussi des qualités et des défauts. Abû Bakr par exemple pense que le noir (adham) est de loin la plus belle couleur (Shehada‑Housni, 2013, 268). Il poursuit ses explications en ajoutant que les montures à la robe blanche (ashab) sont destinées aux rois (Shehada‑Housni, 2013, 269). Ibn al‑‘Awwâm, un agronome andalou du XIIe siècle, énumère dans son Kitâb al‑Filâha les qualités des chevaux à travers la couleur de leur robe : le plus beau cheval selon lui est ainsi le bai‑brun, tandis que celui arborant une robe noire est plus léger à la course et que celui qui est pie (une robe blanche avec de large tâche noire) est considéré comme plus faible (Ibn al‑‘Awwâm, 2000, 859).

Cette symbolique des couleurs s’applique également pour les mules. Mossén Manuel Dieç rédige son Tractat de les mules entre 1440 et 1450 (Faraudo de Saint‑Germain, 1949). Il consacre son sixième chapitre à la variété des couleurs de la robe qui sont signes de beauté et du caractère de l’animal. Il attribue ainsi une qualité et/ou un défaut à chaque couleur. Ainsi, une mule « morro negre » (noire) est réputée vive et intelligente, une autre « baye » (couleur d’or, avec les jambes et la queue noire) est plus adaptée à la monte en ville qu’à la campagne, tandis que la « mulado » (rouge et blanche) est délicate et se fatigue rapidement (Faraudo de Saint‑Germain, 1949, 32‑33). Abû Bakr également voue une partie de son ouvrage aux couleurs de la mule et de l’âne qui deviennent des facteurs importants pour leur élevage. Il indique que les mules peuvent présenter les sept couleurs suivantes : bai (ahmar), gris foncé (adgham), noisette clair (ashqar), gris clair (ashab), gris tirant vers le vert (dîzaj), fauve (aqmar) et roux (qilla) (les deux dernières couleurs sont considérées par l’auteur comme étranges). Il mentionne également les différents épis et marques de la robe (shâmât), les balzanes (tahjîl) et les marques faciales (hurar). Les mules, qui sont des produits des chevaux, ont donc un traitement similaire à celui de leurs parents. Ceci peut s’expliquer par la place importante qu’elles pouvaient détenir comme en Espagne ou encore en Égypte. Néanmoins, l’auteur ajoute que « on n’aime point chez les mulets les balzanes, ni les taches ou pelotes en tête » (Abu Bakr Ibn Badr, 1860, 352). Les ânes sont moins présents dans ce type de littérature, mais il est possible de trouver une description de leurs robes dans le traité d’Abû Bakr (Alkhateeb‑Shehada, 2008, 211) : l’âne noir (aswâd) est considéré comme meilleur, tandis que ceux de couleur « gris poudreux » sont « impropres à servir de montures » (Abu Bakr Ibn Badr, 1860, 364). Selon lui, un âne de valeur est celui dont les caractéristiques physiques se rapprochent le plus de celles du mulet. Ici, il doit avoir « une peau douce et unie, le poil et les crins lisses et glissants, dont le ventre est d’un blanc net ainsi que le bout du nez jusqu’au sur‑nez » (Abu Bakr Ibn Badr, 1860, 362‑363).

On peut se demander si ces connaissances théoriques étaient appliquées dans le choix des futurs animaux. L’analyse des registres des comptes princiers du roi de France, de Navarre, des Angevins de Naples ou encore du duc de Bourgogne semble affirmer cette supposition. Les documents produits par ces différentes administrations font la description plus ou moins précise de l’aspect extérieur de ces animaux, et donc scrutent toutes les particularités de la peau. Les pigmentations de celles‑ci sont renseignées par l’indication de la couleur de la robe qui peut être « bay », « morel », « gris », « fauve » ou « noir » qui sont très similaires aux dénominations des robes actuelles. Les scribes indiquent aussi les listes[10] (les comptes évoquent par exemple des « estoilles ») et les balzanes[11] des animaux, et autres taches particulières comme ce cheval acheté 500 livres tournois par le roi de France en 1421 « tachié de blanc soubz selle »[12]. D’autres chevaux présentent « une raie noire le long du dos »[13]. Les éventuelles blessures de la peau sont signalées comme ce coursier qui a une oreille fendue acheté par le duc de Bourgogne à un marchand allemand en 1387[14]. Je mène actuellement une analyse de ces différents comptes qui permettra de déterminer si la couleur de la robe a une influence sur le prix des bêtes.

Les auteurs médiévaux appliquent donc des principes de physionomie pour le choix de leurs montures, en fonction bien évidemment des qualités recherchées et des vices à fuir. Un véritable examen de l’aspect extérieur de l’animal doit être effectué, et la peau est un organe qui doit être regardée et observée afin de tirer le meilleur parti de l’animal choisi. Au‑delà de toutes considérations esthétiques, les auteurs qui ont rédigé de longues descriptions de la peau des équidés veulent prouver comment celle‑ci présente un réel intérêt économique lors de l’achat de la future monture.

Les marques sur la peau de l’équide. Un gage de valeur ?

À l’ensemble des caractéristiques physiques qui déterminent la valeur des équidés, les sources historiques recensent parfois les marques que les hommes apposent sur les bêtes. Les premières remontent à plus de 3 800 ans (Code de Hammurabi) et cette pratique a perduré dans les siècles qui ont suivi (Blancou, 2001, 413). Marquer les animaux, en particulier des chevaux, peut répondre à différents objectifs et notamment administratifs. Nous disposons d’un tel exemple avec les registres des comptes princiers du roi de France et du duc de Bourgogne qui contiennent certains renseignements sur les chevaux achetés pour assurer le bon fonctionnement des services princiers. Leurs acquisitions étaient consignées dans les comptes qui donnent des descriptions plus ou moins précises : les marques qui distinguent et identifient les équidés sont renseignées, d’une manière assez similaire à celles des carnets de santé des chevaux actuels. Liste, balzanes ou couleur de la robe donnent des indications sur les caractéristiques des chevaux proposés à la vente. D’autres signes physiques sont enregistrés comme les marques sur l’épaule ou les cuisses des chevaux. La marque au feu est très certainement utilisée dans ce cas‑ci pour différencier les bêtes. J’ai pu mener une analyse des registres KK34, KK35 et KK53 des archives nationales parisiennes qui mettent en avant la présence de différents chevaux dans les hôtels du roi et de la reine du royaume de France. Les hôtels géraient ici les dépenses de la vie quotidienne royale, dont faisait partie le service de l’écurie qui prenait en charge le soin et l’achat des équidés. On peut ainsi dénombrer 13 chevaux pour le registre KK34, 18 chevaux pour le registre KK35 et 43 chevaux pour le registre KK53 dont une marque a été relevée sur le corps et consignée dans le registre. Les montures sont marquées sur la cuisse « destre » ou « senestre », ou sur « la fesse ».

Les scribes sont parfois plus précis et décrivent un peu plus en détail les marques. On peut par exemple relever « une clef sur la cuisse » pour une haquenée[15] baie acheté 70 écus à la foire de Compiègne en 1400[16]. Un coursier[17] blanc, marqué « d’une crois en l’espaulle destre » est vendu en 1420 pour le prix de 1000 livres tournois[18]. Néanmoins, les détails sur ces marques manquent. Dans l’ensemble, les chevaux portent des marques plutôt du côté droit : 45 chevaux sont marqués du côté « destre » contre 24 côté « senestre ». L’analyse des comptes bourguignons a permis d’identifier des montures marquées dans les registres B1408, B1463, B1469 et B1532 des archives départementales de la Côte d’Or, datés de 1360 à 1402. Un cheval présente une marque particulière sur les 5 montures recensées : ce coursier bai, vendu dans un lot de 7 chevaux pour 1170 francs, est « marqué en la fesse d’un compas ». Les scribes ne donnent pas d’indications particulières sur ces marques corporelles, mais il est possible de supposer qu’il s’agit ici de marques apposées sur la peau de bêtes d’élevage d’exception si l’on regarde leur dénomination ou encore leur prix important, ce qui n’est pas sans rappeler cette pratique pour certaines races équines actuelles (soulevant aujourd’hui la question de la souffrance animale et l’interdiction de ce marquage dans plusieurs pays).

Les images sont d’un grand secours pour mieux visualiser ces marques indélébiles laissées sur le corps équin. Le manuscrit Ellesmere, un manuscrit enluminé des Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer produit au début du XVe siècle, comporte différentes représentations de voyageurs avec leur monture. Il a été réalisé quelques années après la mort de l’auteur. Les représentations des différents animaux peuvent donc apparaître très proches de ce qu’a connu Geoffrey Chaucer. Une des images les plus reconnaissables concerne le chevalier montant son cheval de guerre dans le prologue. L’animal apparaît particulièrement noble par sa stature et sa conformation, ce qui laisse suggérer que l’artiste a probablement voulu représenter un cheval de guerre ou un destrier (Hebert‑Davies, 2018, 25). Ici, l’animal présente deux marques, l’une sur l’encolure et l’autre sur la fesse. Le marquage des montures était une pratique courante pour identifier les étalons. Les centres d’élevage italiens, en Calabre et dans les Pouilles, marquaient notamment les chevaux sur la cuisse, et une deuxième marque pouvait être réalisée lors de l’acquisition du cheval par un nouveau propriétaire (Herbert‑Davies, 2018, 25). À cela, Geoffrey Chaucer indique que le chevalier a servi dans une région méditerranéenne, et la marque peut ainsi indiquer que sa monture a été importée de l’étranger (Herbert‑Davies, 2018, 25). Dans ce cas‑ci les marques indiquent le service certainement militaire de la monture, avec le « M » sur sa croupe, mais également sa valeur importante.

À ces marques artificielles, les comptes enregistrent certains chevaux qui présentent des marques singulières comme des « morsures de leu »[19. Elles témoignent ainsi des conditions d’élevage des chevaux qui devaient être sujets assez régulièrement d’attaques de ce célèbre prédateur. On ne peut aujourd’hui affirmer la réelle conséquence de ces cicatrices sur le prix de la monture : un roncin[20] avec une « morseure de leu » est par exemple acheté pour les services de l’armée du roi de France en 1386 pour 28 francs[21], tandis qu’en 1400, une haquenée noire avec « une morsure de leu en la fesse » est achetée 250 écus à la foire de Compiègne[22]. La blessure évidente de l’animal passe ici largement derrière le prestige de la bête acquise par les services princiers car le prix d’achat reste élevé d’autant plus qu’il s’agit d’un animal de parade dans le deuxième cas dont le capital esthétique a été dégradé.

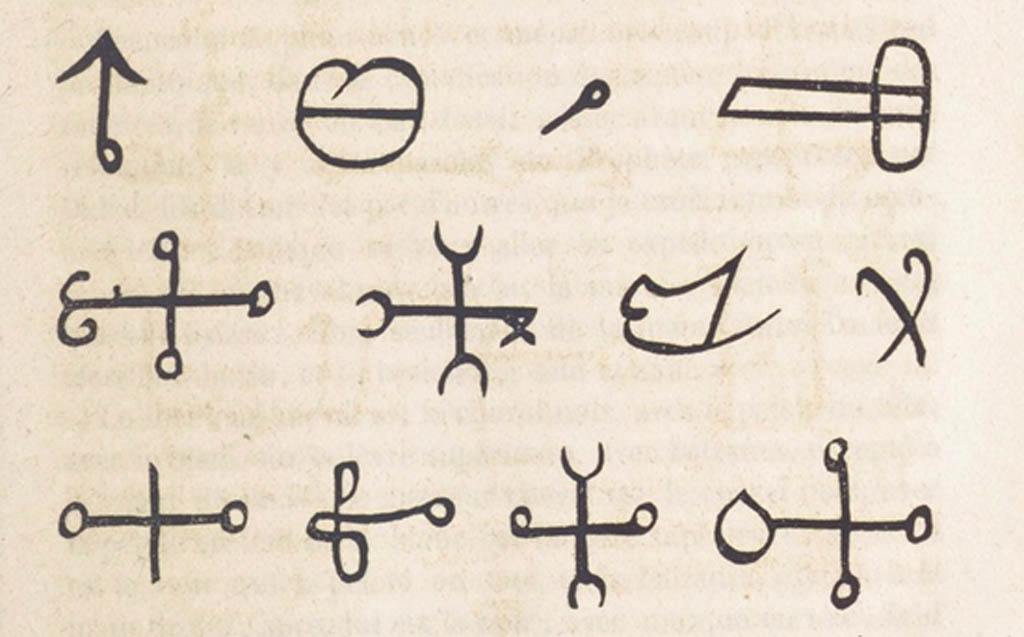

Dans le monde musulman, les chevaux de grandes valeurs sont marqués. Le Nâceri d’Abû Bakr énumère les différentes marques sur le cheval (Abû Bakr Ibn Badr, 2006)[23]. Après avoir décrit les différentes variations sur la robe des animaux, il explique que huit types de marques peuvent être relevés sur la monture. Une symbolique religieuse est par exemple fortement associée aux marques dites « davidiennes », qui selon l’auteur, désignaient à l’origine les chevaux du prophète David. Mais c’est aussi par l’utilisation des symboles des califes, les successeurs de Muhammad, que la monture acquiert une valeur supplémentaire (Figure 2).

L’auteur indique même les marques des chevaux francs, qui permettaient certainement de distinguer les chevaux indigènes des chevaux étrangers (Figure 3). Ce sont surtout des formes de croix qui sont mises en avant pour ces montures. Ainsi, ces inscriptions sur la peau, tant davidiennes, égyptiennes, romaines, alépines, maghrébines, franques et syriennes, démontrent la variété des marques exhibées sur les montures.

L’auteur signale même que les marques égyptiennes et syriennes indiquent les noms du propriétaire et son rang (Abû Bakr Ibn Badr, 2006, 35‑36). Elles deviennent dans ce cas de véritable démonstration visuelle de la qualité, et par extension, du rang social du propriétaire de l’animal. Au‑delà des symboliques attribuées aux différentes représentations, ces marques sont des indications de l’origine géographique de la bête et signalent en quelque sorte son pedigree.

Une marque soi‑disant utilisée par le premier calife Abû Bakr (573‑634)

(Abû Bakr Ibn Badr, 1859, 278).Les marques des montures franques. (Abû Bakr Ibn Badr, 1859, 279).

La peau de l’animal gagne une autre valeur dans le contexte militaire, que l’on peut par ailleurs deviner avec l’analyse des marques au fer rouge énumérées ci‑dessus (comme le suggère la mention des marques franques). Il n’est pas ici question d’insister sur la présence particulièrement importante du cheval au sein des armées au Moyen Âge. Cependant, un problème majeur se posait lors de son décès après un affrontement. Animal coûteux non seulement en termes d’achat mais aussi d’entretien, l’épineuse question de son remboursement devient légitime en cas de perte sur le champ de bataille. Philippe Contamine, grand spécialiste de la guerre au Moyen Âge, a décrit comment les chevaux étaient minutieusement enregistrés lors des « montres »[24] (Contamine, 2004). Elles avaient lieu en public et en plein jour, et étaient l’occasion de renseigner les noms et les surnoms de chaque combattant, mais aussi de relever le nombre de montures impliquées dans le futur affrontement. Un règlement pour les gens de guerre daté d’avril 1351 (Ordonnance, 1734) indique les grands principes mis en place durant les montres. Sous le nom de celui qui chevauche, le prix et la description du cheval sont mis par écrit (son prix ne doit pas être inférieur à 30 livre tournois, ce qui indique une volonté de recruter des bêtes d’une certaine qualité). Il indique surtout que le destrier est « marqué en la cuisse d’un fer chaut » (Ordonnance, 1734, p. 67). Les combattants s’engageaient surtout à jurer que l’animal leur appartenait bien (et donc qu’il ne soit ni emprunté, ni baillé), et qu’ils ne l’échangeraient, le vendraient ou le donneraient sans l’accord préalable du connétable ou du maréchal. De plus, aucun cheval non signalé, et dont la peau n’a, de ce fait, pas été marquée, ne pouvait s’engager sur le champ de bataille. Toute cette procédure prenait sens dans le cas de la perte de l’animal. Le « restor » consistait alors au remboursement des chevaux perdus à la guerre, qu’ils soient décédés, « mehaignés »[25], « navrés »[26], « recrus »[27], « affollés »[28] ou « amblés »[29] (Contamine, 2004, 104). Si le cheval avait été abattu, son cuir était récupéré : la marque au fer rouge réalisée lors de la montre permettait de comparer le « corps » du cheval décédé aux indications relevées avant le combat. De cette manière, le maréchal était en mesure de déceler de potentielles fraudes. Dans le cas où le cheval était encore en vie, mais blessé, la marque faisait foi et rendait possible, ou non, le remboursement de la bête. Philippe Contamine (2004) estime que toutes les montres jusqu’en 1368, à quelques exceptions près, comportent une description, et la grande majorité indique une estimation du prix de la monture. Seulement, ce sont surtout les chevaux des hommes d’armes qui sont décrits et estimés : les montres des archers et des arbalétriers précisent rarement la couleur de la robe de l’animal et son prix. En tout état de cause, une fois que le maréchal ou la personne chargée des montres étaient avertis, une demande par écrit était envoyée aux organismes payeurs pour effectuer le remboursement. Celui‑ci était d’ailleurs rarement intégral, et un tarif forfaitaire fut établi dès le début du XIVe siècle, pour rembourser aux combattants la somme de 25 livres tournois.

La peau de l’équidé acquiert donc une valeur particulière lorsqu’elle est marquée définitivement. L’animal se voit donc attribuer une valeur tant pécuniaire que symbolique. Sa valorisation s’applique lorsque l’animal est vivant, mais également lorsque celui‑ci décède.

Transformer la peau de l’équidé mort

Les équidés sont présents activement dans l’ensemble des activités rurales ou urbaines, et leur mort a demandé une gestion particulière des carcasses. Dans les zones rurales, les ossements retrouvés et étudiés par les archéozoologues (Rodet‑Belarbi, Jouanin, Clavel, 2017) sont les témoins de la mortalité fréquente des animaux, cette‑dernière pouvant être due à la vieillesse, des maladies, des incompétences dans les techniques d’élevage ou tout simplement à de la malchance. Les carcasses sont alors régulièrement enfouies en plein champ ou à proximité de l’habitat. Néanmoins, les dépouilles sont parfois manipulées et témoignent d’une valorisation du corps de l’animal. Sur le site de la Verberie dans l’Oise, le squelette d’un cheval présente deux fines incisions qui prouvent la transformation de la carcasse et du prélèvement de la peau et/ou des tendons. Dans le contexte urbain, les dépôts d’équarrissage à partir du bas Moyen Âge sont en pleine expansion. Ils ont pour ambition de libérer l’espace intra‑muros, mais surtout d’éloigner cette source de désagrément olfactif et visuel. L’archéologie a tenté de comprendre les activités liées à la mise en valeur des déchets issus de ces animaux. Bien que certains dépôts d’individus isolés aient pu être mis à jour, d’autres concernent l’accumulation de plusieurs carcasses, généralement aux marges de la ville et interrogent la mise en valeur des dépouilles équines. L’étude des ossements donne des indices sur les individus ainsi exploités. Maude Barme et Benoît Clavel (Barme et Clavel, 2015) indiquent ainsi pour le site d’Elboeuf la découverte 6 individus dont deux relativement âgés : un âne de 15 ans et un cheval de 20 ans. Il s’agirait alors ici de bêtes de réforme, alors inaptes pour le travail ou la reproduction. Mais les autres bêtes, beaucoup plus jeunes, témoignent des accidents de la vie dont peuvent faire l’objet les équidés. Dans ce cas, cette « mort prématurée peut être attribuée à l’une des multiples causes de mortalité équine, parmi lesquelles figurent l’abattage consécutif à des lésions traumatiques incurables (accidentelles ou développées du fait d’un usage inapproprié de l’animal) et les diverses maladies dont l’issue est potentiellement fatale » (Barme et Clavel, 2015, 33). Fait intéressant sur ce site, les chevaux et l’âne n’ont pas bénéficié d’un traitement équivalent : seule la peau a été valorisée sur l’âne d’après les traces observées sur les os par les archéologues. Les marchés ruraux et urbains intègrent donc les équidés dans une économie circulaire qui recycle en partie les restes équins.

Le monde seigneurial et princier est lui aussi acteur de la transformation des restes équins. Tandis qu’une grande partie de leurs bêtes est achetée sur des marchés, comme cela a été présenté plus haut, des élevages apparaissent pour alimenter leur cour. Leur gestion est renseignée avec soin dans des livres de compte et renseignent sur la gestion des équidés après leur mort. Anne‑Marie et Robert‑Henri Bautier (Bautier et Bautier, 1980) relèvent par exemple dans les archives angevines, datées du règne de Charles d’Anjou (1227‑1285), la mise en place de haras et d’écuries aménagées spécialement pour les chevaux royaux en Pouilles, en Calabre et en Sicile. Les documents relatifs à leur gestion, malheureusement détruits lors de la Seconde Guerre mondiale, ont été en partie reconstitués et publiés sous l’initiative de Riccardo Filangieri (1882‑1959). On peut ainsi y déceler une volonté de valoriser les restes des équidés, dont la peau est prélevée après leur mort. En 1272 par exemple, un certain Gautier reçoit l’autorisation du roi pour vendre les cuirs des animaux morts, ce qui montre que leur vente était soumise à approbation royale. Ces mêmes centres d’élevage, les massarie d’Apulie, écoulent en 1270‑1271 46 pièces de cuir d’ânesse, 16 pièces de « coria equina », 21 pièces de « coria iumentina », 8 pièces de « coria mulina » (Filangieri, 1956). Le nombre de pièces ainsi liquidées suggèrent des effectifs importants pour le cheptel équin. Les élevages angevins indiquent même une organisation particulière pour rentabiliser les éventuels décès de leurs animaux. Un acte daté du 9 décembre 1277 (Filangieri, 1964, 102) montre que le maître des massarie de Sicile obtient le droit de vendre les cuirs des bêtes mortes sous certaines conditions. Ceux‑ci sont marqués de la fleur de lys, et le maître des massarie doit renseigner dans une lettre sigillée le nombre de pièces obtenus, les animaux utilisés, en indiquant leur sexe, les signes distinctifs de ces peaux, avec les marques des poils par exemple, et le moment ainsi que le lieu de production de ce cuir. Un statut des haras et des troupeaux de juments daté de 1306‑1307 semble même fixer le prix des cuirs vendus. Pour ceux des chevaux ou des juments, le prix fixé était de 4 tarins, pour ceux issus de mules ou d’ânes, 3 tarins (Filangieri, 1980, 144). Le cuir des équidés a une valeur inférieure à celle de celui de bœuf cru dont le prix était fixé à 10 tarins dans le même document (Filangieri, 1980, 144). Un autre statut de cette même année ajoute qu’il fallait recenser les morts des animaux dans les haras, en renseignant notamment les marques distinctives de la peau des bêtes. Dans le cas où l’animal n’avait pas été préalablement signalé dans un document avec sa description, un notaire ou un homme loyal devait être appelé et produisait un document testimonial qui indiquait les signes distinctifs de la peau des animaux, à savoir la particularité de la pilosité et les balzanes de la bête (Filangieri, 1980, 141). C’est donc ici la manifestation de la mise en place d’une administration spécialisée dans la gestion des restes des équidés.

Prenons l’exemple d’un autre haras : celui de Brazey‑en‑Plaine des ducs de Bourgogne (Picard, 1906 ; Vignier, 1969). Ce haras, qui élève dans un premier temps des bovins jusqu’à se spécialiser dans les chevaux de 1375 à sa disparition en 1432, fournit par la suite des poulains adaptés au service ducal. Les comptes de ce haras, conservés actuellement aux archives départementales de la Côte d’Or, fournissent de précieux renseignements sur l’élevage équin pour la période médiévale, et donnent des indices sur les soins accordés aux animaux. L’étude particulière des registres de la châtellenie de Brazey‑en‑Plaine permet d’affirmer l’existence d’une rubrique dans les documents les plus récents qui fait état des ventes des cuirs des juments de l’élevage. Bien que certains d’entre eux indiquent uniquement un « neant » pour cette rubrique[30], on ne peut qu’affirmer la pratique de valorisation des corps des animaux décédés par la vente de leur peau. Leur cession est par ailleurs le seul moment où le décès du cheval est indiqué, ce qui est une donnée importante pour comprendre l’évolution de la démographie de l’élevage. L’étude menée par Étienne Picard (1906) propose par ailleurs d’étudier la gestion du haras et dédie une partie de son travail à cette question. Il relève par exemple la mention de la vente à « Jehan le feure » d’un cheval mort afin d’en récupérer la peau par « Huet le mareschal » : le cheval avait « rompues les ii jambes » (Picard, 1906, 95). La vente de sa carcasse donne tout de même lieu à une maigre transaction de 5 sous. Étienne Picard suggère également que le garde des juments de Brazey‑en‑Plaine avait la fonction d’équarrisseur. Le châtelain, au service des ducs de Bourgogne, vend alors les peaux obtenues en leurs noms. C’est ainsi celle de l’un des étalons servant à Brazey‑en‑Plaine est vendue « iii gros » en 1393 (Picard, 1906, 96). Celles des jeunes poulains et de leur mère font également partie des produits vendables. Les comptes nous renseignent sur la qualité, et donc la valeur, des peaux mises en vente. Françoise Vignier (1969) a aussi mené une étude pour mieux comprendre le fonctionnement et l’organisation de ce haras. Elle remarque, grâce aux mentions de peaux et aux dépenses effectuées par le maréchal, véritable spécialiste de la médecine équine, une épizootie de gale en 1393‑1394 qui entraîne la mort de 20 bêtes, aussi bien des juments que des poulains. La mention de l’achat et de l’utilisation d’onguents par le maréchal, dans le but de faire disparaître les croûtes ayant un aspect d’écailles de poisson, montre que la maladie avait pris sa forme la plus grave. Le résultat est tel que le haras doit vendre les peaux des bêtes décédées, mais il n’obtint qu’une « petite valeur pour ce qu’ils estoient mors de la roigne[31] et grathe et ne les vouloient acheter les tanneurs » (Picard, 1906, 96). Les peaux, apparemment très abîmées par la maladie, sont finalement achetées 22 gros par un bourrelier de Saint‑Jean‑de‑Losne.

L’analyse d’autres comptes princiers montre que vendre la peau des équidés est une pratique courante dans le monde médiéval comme cela est le cas au sein des écuries des rois de Navarre de la maison d’Évreux. L’analyse des différents comptes princiers a montré que plusieurs rubriques sont intitulées « De vendition de cavaillos et de cueros de cavailos muertos ». Dans le cadre de mes travaux, j’ai pu réaliser un sondage dans différents registres[32] et constater que cette rubrique apparaît plus ou moins régulièrement de 1350 à 1373. Malheureusement, aucune vente de cuirs de chevaux décédés n’a été renseignée. Néanmoins, l’inscription de cet intitulé dans les registres ne peut que prouver la réalité de la revalorisation des chevaux morts au service du prince par la récupération et la liquidation de leur peau. À partir de 1349, date à laquelle Charles II prend le pouvoir en Navarre à la suite de la mort de Jeanne II, les registres sont de plus en plus organisés, et la fameuse rubrique devient de plus en plus récurrente dans la tenue des comptes du roi. Philippe Charon (2015) signale en effet que les comptables de la chambre aux deniers devaient renflouer les caisses du prince par l’intermédiaire de différents versements d’argent. En l’absence de prix renseignés, il est difficile d’imaginer quelle somme rapportait la vente des cuirs des chevaux. Néanmoins, l’étude de ces quelques documents princiers indiquent bel et bien une transformation et une valorisation des animaux au service des États. La vente de leur peau et leur transformation semble de ce fait contrôlée et soumise à des autorisations particulières.

Face à ces sources diverses, la liquidation des peaux d’équidés ne semble pas avoir été menée par un personnel spécialisé, étant donné que paysan et maréchal‑ferrant semblent compétents pour mener l’opération. Néanmoins, elle interroge leur transformation et leur intégration par la suite dans des réseaux commerciaux plus classiques.

La peau équine comme produit commercial

Le processus de transformation des restes équins reste encore peu abordé par les études historiques et archéologiques. Plusieurs sources narratives témoignent de cette action à partir du XIe siècle. Pierre Bonassie (1978) a ainsi pu relever la mention de vente de la peau dans le cadre d’une étude sur les échanges en Rouergue au Xe siècle. Partant de l’analyse de récits hagiographiques, en particulier des Miracula sancte Fidis de Berard d’Angers composées vers 1010‑1020, il étudie quatre récits relatant la mort et la résurrection d’ânes et de mulets. Dans ces histoires, le propriétaire a un réflexe : dépouiller la bête pour en vendre la peau. Le produit des animaux ne tarde pas par ailleurs à trouver un acheteur. Une réaction tout à fait similaire se retrouve dans le Roman de Renart, où « Le charretier est fou de rage en voyant son cheval étendu raide mort et son vin répandu. Accablé par cet accident, il sort son couteau et tout tranquillement, il écorche son cheval » (Bourgeois et Dierkens, 2017, 400), en faisant un geste quasiment automatique. La peau de l’animal est très certainement mise en vente par le charretier. La transformation du corps de l’animal dans les milieux ruraux a donc bien lieu : le cheval, l’âne ou la mule sont des animaux dont l’entretien supposent un certain coût. La réutilisation et la transformation de leur corps représentent un revenu supplémentaire pour leurs propriétaires. Les sources littéraires constituent ainsi des documents exploitables par les historiens pour déterminer la pratique du dépouillement des équidés dans les milieux ruraux qui n’apportent cependant que peu d’informations sur le processus complexe de transformation des dépouilles équines.

Cependant, un rapport sur les chantiers d’équarrissage de la ville de Paris daté du XIXe siècle peut renseigner sur le traitement du corps de l’équidé pour en exploiter la peau (Parent‑Duchâtelet, 1832). M. Parent‑Duchâtelet ayant pour mission de faire un état des lieux de l’équarrissage dans la capitale, explique la manière dont procédaient les professionnels pour « recycler » les nombreux cadavres des équidés, non sans porter un regard attristé sur la situation qu’il observe. Il relate successivement comment la peau, les abats, les tendons, les sabots, la graisse, les fers et les os sont réutilisés après la mort du cheval. Il consacre un paragraphe sur la « manière dont un cheval est dépouillé et dépecé » :

« Pour dépouiller un cheval, l’écarisseur, après l’avoir mis sur le dos, pratique une incision qu’il commence au milieu de la mâchoire inférieure, et qu’il continue sous la poitrine et le ventre jusqu’à l’anus ; il incise de même la peau des quatre membres dans le sens de leur longueur, en coupant à angle droit la première incision, et s’arrêtant près de chacune des extrémités où il fait une incision circulaire. Partant de la première incision, il dépouille successivement le ventre, la poitrine, le cou, les membres et toutes les parties latérales, en ayant soin, lorsque l’animal est maigre, de diriger la lame du couteau du côté des muscles, pour ne point entamer la peau ; ce qui fait qu’il y reste toujours une quantité plus ou moins considérable de chairs. Lorsque l’opération est poussée jusqu’auprès de l’épine, on retourne l’animal pour en faire autant du côté opposé ; et, s’il n’est pas trop fort, on traîne la peau dans un coin du clos ; autrement on la laisse sous le cadavre jusqu’à ce que toutes les opérations, dont il est l’objet, soient terminées. On coupe la queue à la racine, et elle reste adhérente à la totalité de la peau ainsi que les oreilles et les lèvres. Lorsque la peau a été enlevée, l’écarrisseur (sic) saisit la jambe de l’animal, et en ne ménageant les tendons d’une manière que nous indiquerons plus tard, il désarticule les quatre pieds qui restent garnis d’une portion de leur peau et de leurs fers, et qui sont accumulés et rangés avec ordre dans un coin de l’établissement. » (Parent‑Duchatelet, 1832, 57‑58)

Le produit ainsi obtenu, pesant jusqu’à une trentaine de kilogrammes selon l’auteur, peut ensuite être emmené chez le tanneur. Bien qu’il s’agisse d’une exploitation du XIXe siècle, les archéozoologues ont relevé la présence de traces laissées par la lame d’un couteau, similaires sur la partie inférieure de la mâchoire de certains équidés médiévaux. Les écrits de M. Parent‑Duchatelet représentent donc une potentielle indication sur la manière d’écorcher un équidé au Moyen Âge.

La peau de l’équidé ainsi prélevée, il est par la suite nécessaire de la travailler, de la transformer, et de la valoriser. Le travail du cuir a donné lieu à une partition des métiers liés à cette matière dont la pratique est spécialisée et encadrée par des statuts particuliers. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, par exemple, apporte des indications sur l’usage et la transformation de la peau de cheval à Paris. L’auteur, prévôt de la ville, était chargé d’établir une juridiction précise des métiers dans la capitale, et donne une idée de la diversité des activités dans son ouvrage daté de 1268. Les pratiques et les conditions y sont minutieusement renseignées.

Une réglementation particulière frappe notamment les matières premières utilisées par certains métiers. Le cuir de cheval fait partie de ce cas de figure. Le sellier, par exemple, peut recourir au cuir de cheval, de truie ou de vache, à condition qu’il ne forme qu’une seule et unique pièce, pour recouvrir une partie des arçons des selles, permettant notamment d’y attacher des charges (Boileau, 1879, 170). Pour les bourreliers, l’utilisation du cuir du cheval, comme de celui de vache, est une condition nécessaire pour pratiquer ce métier et ainsi réaliser des « coliers a cheval et de dossieres de seles » (Boileau, 1879, 178). Les artisans fabriquant des fourreaux sont habilités à utiliser du cuir « de vache et de buef et de cheval et de ane et de veel » (Boileau, 1879, 134). A priori, le cuir de cheval et d’âne est tout de même de moins grande valeur que celui de bœuf, car seuls les écrins réalisés en cuir de vache peuvent dépasser le prix de 6 deniers. Dans le cas du non suivi des règles émises dans les statuts, la justice royale était donc en mesure de sanctionner les contrevenants. Mais au‑delà d’une surveillance accrue des métiers, il s’agit en réalité d’une volonté de préserver la qualité des productions. Cette réglementation, comme le rappelle Jean Favier dans son ouvrage sur la bourgeoisie à Paris (2015), a donné lieu à des querelles plus ou moins importantes entre artisans parisiens : il n’était pas rare de constater des conflits entre tanneurs et corroyeurs[33] de cuir, les premiers demandant aux seconds de ne pas tanner le cuir.

Le cuir ainsi obtenu est par la suite intégré dans les différents circuits commerciaux. À Paris, les tarifs du péage du Petit Pont, renseignés par Étienne Boileau, indiquent que « chascuns cuirs, ou a cheval ou a charrete, doit obole, soit de cheval ou d’asne, ou de buef ou de vache ». Le cuir, issu de toutes espèces animales confondues, est un produit commercial exporté à travers la mer Méditerranée. Il est régulièrement mentionné dans les cargaisons des navires. Il est par ailleurs principalement commercialisé au XIIIe siècle de Caffa à Gênes, malgré une diminution des expéditions au XIVe siècle en raison de la concurrence de la Barbarie et des Espagnols dont le commerce s’organisait autour de Majorque, Barcelone et Valence (Dini, 1999). Les manuels de marchands du XIVe siècle nous renseignent toutefois pour ce siècle sur les différents marchés, les poids et mesures qui y sont utilisés, les monnaies, la qualité des produits et leur valeur commerciale. Le traité de Pegolotti (Pegolotti, 1936), La Pratica della Mercatura, essentiel pour saisir le trafic méditerranéen au milieu du XIVe siècle, indique ainsi les lieux où les marchands peuvent se procurer des cuirs issus d’équidés. En Mer Noire, ils pouvaient ainsi se procurer à Tana du cuir de cheval et « cavalline » vendu à la pièce. Ils s’achetaient également à Constantinople et Péra, à Chypre, à Venise, au Maroc et en Espagne (Arzilla). Les négociants, d’après une étude de Bruno Dini (1999) tiraient ainsi de nombreuses pièces de cuir, tant de bœuf que de chevaux, en provenance de l’Est.

Cependant, le cuir de cheval n’apparaît pas être d’aussi bonne qualité que celui de bœuf. Cela peut être constaté dans les prix annoncés par Pegolotti notamment pour les produits espagnols : cent pièces de cuir de bœuf étaient achetées 18 ½ besants contre 9 ¼ pour cent pièces de cuir de cheval. Ces informations peuvent être complétées par La Pratica della mercatura écrite par Antonio da Uzzano (Uzzano, 1766). Son manuel nous renseigne sur le commerce pratiqué en Méditerranée pour l’année 1442. Le marchand indique qu’il est possible de se procurer cent pièces de cuir d’âne, de cheval, de mule, « secche e concie » pour la somme de 1 livre à Florence. Les acheteurs pouvaient de même acquérir du cuir « fresche » pour 8 sous l’unité. Les peaux tannées sont ici encore à comparer. Cent pièces de bœufs, ou même de camélidé, « secche, e concie », pouvaient être achetées au prix de 1 livre 10 sous. Un peu plus loin dans son manuel, Antonio da Uzzano indique le prix à l’unité des cuirs des équidés à Pise : il fallait ainsi débourser 1 sou 5 deniers pour un cuir de cheval, et 1 sou pour le cuir d’un âne ou d’une ânesse (3 livres pour un cuir de bœuf ou de vache). Enfin, il indique qu’il est possible de se procurer à Sienne des peaux de « cavallo, o mulo ». Dans la « Gabelle de Florence » datée de 1402, et rapportée par Uzzano dans son manuel, plusieurs types de cuirs y sont cités, comme celui issu de bœuf, de buffle, de chameaux, de veau, de cheval, mais aussi du cuir d’âne et de mule (Dini, 1999). Deux marchés, l’un dirigé vers le commerce international, l’autre plus local, sont donc à distinguer. Gênes semblait par exemple bien placée pour redistribuer le cuir méditerranéen, en particulier pour le cuir du cheval, comme l’indique Pegolotti dans son traité (Dini, 1999). Une étude menée par Laura Galoppini (Galoppini, 1999) montre par ailleurs que ce commerce pouvait être frappé d’interdits et être fortement contrôlé. Travaillant sur les peaux originaires de Sardaigne, qu’il est possible d’acquérir aux foires de Flandre et de Champagne, elle a relevé dans la Carta de Logu, émise à la fin du XIVe siècle, l’interdiction formelle d’exporter les cuirs de vache, de bœuf, de cheval, de jument et d’âne qui ne portent pas la marque de la capitale, Oristano. Des dispositions similaires se retrouvent dans le même document concernant « il cuoi di buoe domato, o di vacca, o di cavallo, o di giumenta » qui ne pouvaient être mis sur le marché uniquement après avoir été marqués.

La simple récupération de la peau de l’animal permet par la suite de l’intégrer dans différents réseaux commerciaux dont le but est de la transformer et de la valoriser. Un monde de commerçants et d’artisans plus ou moins spécialistes acquièrent donc ce produit particulier. Le cuir des équidés acquiert enfin une symbolique particulière lorsqu’elle est évoquée comme une ressource essentielle à la survie.

La peau de l’équidé comme ressource vitale

La peau et le cuir du cheval prennent une autre dimension dans le cadre des conflits médiévaux, notamment lors des épisodes des sièges. Raymond d’Aguilers, prenant part à la première croisade lancée par le pape Urbain II en 1095, décrit dans son œuvre ce qu’il a vu, ce qu’il a fait, mais aussi ce que son prince, Raymond, comte de Toulouse, et ses compagnons ont vu et fait (Aguilers, 2006). Il relate alors les sièges d’Antioche qui s’étendirent d’octobre 1097 à juin 1098. Rapidement, à cause du manque de ravitaillement, les Croisés, et leurs chevaux, font face à une fulgurante famine que de nombreux auteurs médiévaux transmettent dans leurs écrits. Raymond d’Aguilers signale non seulement la vente de produits insoupçonnés, comme la tête des chevaux qui pouvaient se vendre 2 ou 3 sous, mais aussi que la communauté « faisait cuire de la même manière des cuirs de bœufs et de chevaux, et d’autres cuirs longtemps mis de côté, qu’on vendait également fort cher : chacun pouvait en manger pour deux sous » (Aguilers, 2006, 60). La peau et le cuir des chevaux, devenue ressource vitale pour survivre, ont donc dû alimenter un marché spéculatif faisant nettement grimper les prix de cette denrée inhabituelle. La plupart des chevaliers refusent même d’abattre leurs chevaux à cause de leur prix important. L’auteur de la Chronique anonyme de la première croisade (Matignon, 1998), sans doute l’œuvre d’un Italien qui servait sous Bohémond alors prince de Calabre et de Tarente, indique même que des chevaux et des ânes sont consommés lors de cet évènement marquant de la première croisade, et souligne l’horreur infligée aux chrétiens. Lui aussi relève la cherté des denrées et comment une fois de plus « on faisait cuire aussi pour la manger, après l’avoir fait sécher, la peau des chevaux, celle des chameaux, des ânes, des bœufs, des buffles » (Matignon, 1998, 114). Consommer du cuir d’équidés dans de telles conditions de pénuries alimentaires ne serait donc pas étonnant. Mais la mention de cette consommation par les auteurs médiévaux accentue l’horreur du siège et de la guerre, le peuple chrétien étant tout simplement réduit à consommer une « viande » quelque peu tabou pour le Moyen Âge. Foucher de Chartres (1059‑1127), chroniqueur médiéval qui suit Baudouin de Boulogne pour la première croisade, écrit lui aussi sur cette horreur de guerre : « Poussés par la faim, nos gens mangeaient les tiges de fèves qui commençaient à peine à croître dans les champs, les herbes de toutes espèces qui n’étaient même pas assaisonnés avec du sel, des chardons que, faute de bois, on ne pouvait faire cuire pour qu’ils ne piquassent pas la langue de ceux qui s’en nourrissaient, des chevaux, des ânes, des chameaux, des chiens, même des rats. Les plus misérables dévoraient les peaux de ces animaux et, ce qui est affreux à dire, les souris et les graines qu’ils trouvaient dans les ordures » (Paladilhe, 1979). Loin de condamner les combattants qui ont consommé cette « viande » chevaline par manque de pain, la grande dureté des sièges d’Antioche est surtout mise en exergue par la consommation de produits non prévus à cet effet, et dont le but est de souligner la grande souffrance des combattants engagés à leurs yeux dans un noble combat, celui de la reconquête de Jérusalem.

Conclusion

S’intéresser à la peau et au cuir du cheval, et des équidés de manière plus générale, permet de traiter de nombreux aspects des sociétés médiévales. Ils sont des produits intégrés dans les échanges économiques que l’on retrouve à toutes les échelles sociales, du paysan au prince, et à toutes les échelles géographiques, de la campagne à la Mer Méditerranée. Prélever la peau de l’équidé est habituel, courant, presque systématique. Tant pour les milieux princiers que pour le paysan du Roman de Renart, la mort du cheval n’est pas une perte économique. Sa dépouille est récupérée, transformée et travaillée par des artisans plus ou moins spécialisés, tanneurs, bourreliers ou encore selliers, qui donnent une seconde vie à cette peau. Les élevages, haras bourguignons ou massarie siciliennes, portent un intérêt particulier à la peau des équidés élevés. Les signes distinctifs sont soigneusement renseignés pour identifier les animaux d’exception. Vivant, l’équidé est aussi estimé et valorisé par sa peau qui, examinée attentivement, permet de révéler les qualités mais également les défauts de l’animal. L’évaluation de la bête par le biais de celle de sa peau se retrouve dans les conseils dispensés pour le choix d’un cheval aussi bien dans les sociétés chrétiennes que musulmanes. La peau équine est donc loin d’être anodine et permet à l’historien d’étudier les aspects économiques, symboliques et sociales qui y sont liés.

Références bibliographiques

Abu Bakr Ibn Badr Al‑Din Ibn Al‑Mundhir Al‑Baytar, (2006), Hippologie et médecine du cheval en terre d’Islam au 14e siècle. Le traité des deux arts en médecine vétérinaire dit Le Nâceri, Paris : Éditions Errance.

Abu Bakr Ibn Badr Al‑Din Ibn Al‑Mundhir Al‑Baytar, (1859‑1860), Le Nâcéri. La perfection des deux arts ou Traité complet d’hippologie et d’hippiatrie arabes (volumes 2 et 3), Paris : Imprimerie et librairie d’agriculture et d’horticulture.

Aguilers R., (2006), Histoire des Francs qui prirent Jérusalem. Chronique de la première croisade (1095‑1099) traduite du latin par François Guizot, Rennes : Les Perséides.

‘Ali Ibn ‘Abderrahman Ibn Hudeïl Al Andalusi, (1924), La Parure des cavaliers et l’insigne des preux, Paris : P. Geuthner.

Alkhateeb‑Shehada H., (2013), Mamluks and Animals : Veterinary Medicine in Medieval Islam, Leiden : Brill.

Alkhateeb‑Shehada H., (2008), « Donkeys and Mules in Arabic Veterinary Sources from the Mamluk Period (7th‑10th/13th‑16th Century) », Al‑Masaq. Journal of the Medieval Mediterranean, 20, 207‑214.

Barme M., Clavel B., (2015), « La pratique urbaine de l’équarrissage à la charnière du Moyen Âge et de l’époque moderne. L’exemple d’Elbeuf », Archéopages, 41. https://journals.openedition.org/archeopages/965

Bautier A.‑M., Bautier R.‑H., (1980), « Contribution à l’histoire du cheval au Moyen Âge. L’élevage du cheval », Bulletin philologique et historique, année 1978, 9‑75.

Blancou J., (2001), « Histoire de la traçabilité des animaux à l’origine animale », La Revue Scientifique et Technique Office International des Épizooties, 20‑2, 413‑419.

Boileau E., (1879), Les métiers et corporations de la ville de Paris. XIIIe siècle. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris : Imprimerie nationale.

Bonnassie P., (1978), « La monnaie et les échanges en Auvergne et Rouergue aux Xe et XIe siècles d’après les sources hagiographiques », Annales du Midi. Revue de la France méridionale, 90/138‑139, 275-288.

Bourgeois L., Dierkens A., (2017), « Manger son cheval ? Hippophagie et découpe des équidés dans les sources écrites médiévales des VIIIe‑XIIIe siècles », dans Lorans É. (dir.), Le cheval au Moyen Âge. Tours : Presses universitaires François Rabelais de Tours, 389‑413.

Brereton G. E., Ferrier J. M., (1994), Le Mesnagier de Paris, Paris : Librairie générale française.

Charon P., (2013), « Un hôtel royal et ses dignitaires au XIVe siècle. L’exemple de l’hôtel de Charles II roi de Navarre », Revue historique, 667, 507‑548. https://www.cairn.info/revue‑historique‑2013‑3‑page‑507.htm

Contamine P., (1972), Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées du roi de France. 1337‑1494, Paris : Éditions de l’EHESS.

Dini B., (1999), « Il commercio dei cuoi e delle pelli nel Mediterraneo nel XIV secolo », dans Gensini S. (dir.), Il cuoio e le pelli in Toscana : Produzione e mercato nel tardo medioevo e nell’età moderna. Incontro di studio, San Miniato : 22‑23 febbraio 1998. Pise : Pacini, 71‑91.

Favier J., (2015), Le Bourgeois de Paris au Moyen Âge, Paris : Éditions Tallandier.

Faraudo De Saint‑Germain L., (1949), « El texto primitivo inédito del Tractat de les mules de Mossén Manuel Dieç », Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 22, 23‑62.

Filangieri R., (1950‑2006), I registri della cancelleria angioina. Ricostruiti da Riccardo Filangieri ; con la collaborazione degli archivisti napoletani (vol. 1‑17), Naples : L’Accademia Pontaniana.

Hebert‑Davies E., (2018), The Cultural Representation of the Horse in Late Medieval England: Status and Gender (mémoire), Université de Leeds. https://www.researchgate.net/publication/326494065_The_Cultural_Representation_of_the_Horse_in_Late_Medieval_England

Galoppini L., (1999), « Importazione di cuoio dalla Sardegna a Pisa nel Trecento”, dans Gensini S. (dir.), Il cuoio e le pelli in Toscana : Produzione e mercato nel tardo medioevo e nell’età moderna. Incontro di studio, San Miniato : 22‑23 febbraio 1998. Pise : Pacini, 94‑117.

Ibn Al‑‘Awwam, (2000), Le livre de l’agriculture. Kitâb al‑Filâha, Arles : Actes Sud‑Sindbad.

Séville I. (de), (1986), Etymologiae, Paris : Les Belles Lettres.

Gladitz C., (1997), Horse breeding in the medieval world, Dublin : Four Courts Press.

Latini B., (1975), Li Livres dou Tresor. Édition critique par Francis J. Carmody, Genève : Slatkine Reprints.

Matignon A., (1998), Chronique anonyme de la première croisade, Paris : Éditions Arléa.

(1734), Ordonnances des roys de France de la troisième race (volume 4), Paris : Imprimerie royale.

Paladilhe D. (1979), « Antioche », dans La Grande Aventure des Croisés. Paris : Éditions Perrin, 87‑112. https://www.cairn.info/la‑grande‑aventure‑des‑croises‑‑9782262001636.htm

Palladius, (1999), De l’agriculture. Traité d’agronomie antique, Paris : Éditions Errance.

Parent‑Duchatelet M., (1832), Les chantiers d’écarissage de la ville de Paris, envisagés sous le rapport de l’hygiène publique, Paris : E. Crochard.

Pegolotti F., (1936), La Pratica della Mercatura, Cambridge : The Medieval Academy of America.

Picard E., (1906), L’Écurie de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne : d’après des documents inédits, Paris : H. Champion.

Planche A. (1992), « De quelques couleurs de robe », dans Le Cheval dans le monde médiéval, Aix‑en‑Provence : Presses universitaires de Provence, 401‑414. https://books.openedition.org/pup/3340?lang=fr

Prévot P., Ribémont B., (1994), Le cheval en France au Moyen Âge. Sa place dans le monde médiéval ; sa médecine : l’exemple d’un traité vétérinaire du XIVe siècle : la « Cirurgie des chevaux », Caen : Paradigme.

Rodet‑Belarbi I., Jouanin G., Clavel B. (2017), « La gestion des restes d’équidés en France à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne », dans Lorans É. (dir.), Le cheval au Moyen Âge. Tours : Presses universitaires François Rabelais de Tours, 345‑366.

Uzzano G., (1766), Della decima e delle altre gravezze imposte dal comune di Firenze. Contente la Pratica della mercatura scritta da Giovanni di Antonio da Uzzano. Nel 1442 (volume 4), Lisbonne.

Varron, (2003), De l’Agriculture, Paris : Éditions Errances.

Vignier F., (1969), « Le haras de Brazey‑en‑Plaine de 1336 à 1432 », Annales de Bourgogne, 41.3, 188‑194.

[1].↑ Tumeur osseuse sur les jambes du cheval..

[2].↑ Pelage de l’équidé.

[3].↑ D’après www.atilf.fr : crevasses au niveau des genoux.

[4].↑ D’après www.atilf.fr : tare molle, tumeur aux pieds.

[5].↑ D’après www.atilf.fr : atteint de crape, une maladie qui a certainement pour conséquence l’apparition de croûtes sur la peau.

[6].↑ D’après www.atilf.fr : côté.

[7].↑ Recueil des actes et paroles de Muhammad.

[8].↑ Le nez du cheval.

[9].↑ Manuscrit ms. Fr. 12330 conservé à la Bibliothèque Nationale de France (BnF), 220r.

[10].↑ Marques particulières constituées de poils blancs sur la tête du cheval.

[11].↑ Marques particulières constituées de poils blancs sur les membres du cheval.

[12].↑ Archives nationales, KK 53, fol. 77v.

[13].↑ Archives nationales, KK 53, fol. 14v et 15r.

[14].↑ Archives départementales de la Côte d’Or, B1469, fol. 58r.

[15].↑ D’après www.atilf.fr : un petit cheval ou jument facile à monter, qui va l’amble, très couramment monté par les dames.

[16].↑ Archives nationales, KK35, fol. 57v.

[17].↑ Cheval utilisé dans les tournois ou les batailles.

[18].↑ Archives nationales, KK53, fol. 11r.

[19].↑ Morsure de loup.

[20].↑ Un cheval de travail.

[21].↑ Archives nationales, KK34, fol. 108v.

[22].↑ Archives nationales, KK35, fol. 57v.

[23].↑ Ces marques sont reproduites sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à l’URL suivante : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613409k/ aux pages 278‑279

[24].↑ Contrôle et recensement des troupes, et notamment des montures.

[25].↑ D’après www.atilf.fr : blessé, mutilé, estropié.

[26].↑ D’après www.atilf.fr : blessé.

[27].↑ D’après www.atilf.fr : épuisé, à bout de force.

[28].↑ D’après www.atilf.fr : blessé grièvement, estropié, mutilé.

[29].↑ D’après www.atilf.fr : volé, dérobé, enlevé.

[30].↑ Par exemple dans les comptes B3455 ou B3459.

[31].↑ En réalité la « gale » qui est une maladie de peau.

[32].↑ Il s’agit des registres AGN Reg. 52, 57, 61, 64, 72, 83, 86, 91, 99, 105, 107, 111, 113, 114, 118, 124, 125, 132, 137, 140, 148, 151, 153, 159, et 161.

[33].↑ Fabricants de courroies.