Référence électronique

Florin B., Garret P., (2021), « Chronique d’une fin annoncée pour les tanneries du Vieux Caire », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/tanneries-vieux-caire

Chronique d’une fin annoncée pour les tanneries du vieux Caire. Histoires de vie et pratiques professionnelles des travailleurs de la peau

-

Description

Bénédicte FLORIN

Maîtresse de conférences en géographie, à l’Université de Tours, UMR CITERES, Équipe monde arabe et méditerranée.

Pascal GARRET

Sociologue et photographe, résident permanent au POLAU, Pôle Arts & Urbanisme, Saint Pierre des Corps.

Résumé

Les tanneries du Caire, à plusieurs reprises repoussées aux portes de la ville en raison de la croissance urbaine, ont occupé à la fin du XIXème siècle un interstice alors inhabité du Vieux Caire. Jusqu’en 2017, dans ce paysage singulier, travaillent environ 8000 personnes dans des tanneries et ateliers, formels et informels. Pour les patrons des grandes tanneries, les savoir‑faire professionnels transmis d’une génération à l’autre, l’ingéniosité et l’évolution des techniques ainsi que les capacités d’investissement se sont traduites par l’émergence d’une quasi‑industrie, empruntant à la dimension industrielle ses modes de financements, ses outils, sa concentration spatiale et sa force de travail. Cette évolution professionnelle ne concerne pas tous les protagonistes, loin de là, et n’a pu se réaliser que par l’inclusion au secteur formel des activités des travailleurs journaliers et petits patrons sous‑traitants qui alimentent et dépendent des grandes tanneries. Cet « artisanat‑industriel » se réalise donc avec et grâce à de très nombreuses activités employant une importante main‑d’œuvre mal‑payée et sans droits. Le mode de fonctionnement de toutes ces activités est systémique et se traduit par une sous‑traitance forte dont dépendent les petits ateliers de tannage et fabriques de gélatine. Planifiée depuis plus de quarante ans et effective en 2018, la délocalisation des seules tanneries formelles du Vieux Caire vers une ville nouvelle éloignée et en plein désert, Badr City, constitue une rupture considérable et violente de ces synergies.

Mots-clés

Le Caire, Tanneries, Travailleurs de la peau, Cuir, Formel, Informel, Délocalisation

Abstract

The tanneries of Cairo, repeatedly pushed out of the city due to urban growth, occupied at the end of the 19th century a margin of Old Cairo. In this unique landscape, around 8,000 people worked in formal or informal tanneries and workshops before 2017. The owners of the largest tanneries have professional know‑how passed down from generation to generation. Their ingenuity, and investment capacities, the evolution of techniques, have allowed the emergence of an industry, with modes of financing, tools, spatial concentration and labor from the industrial dimension. This professional development does not concern all the protagonists and has only been achieved through the integration into the formal sector of the activities of day laborers and small subcontractors who work for large tanneries. This “handworker‑industry” is therefore exercised thanks to a large workforce, poorly paid and without rights. This professional organization is systemic and results in strong subcontracting on which the small workshops and gelatin factories depend. Planned for more than forty years and completed in 2018, the relocation of the only formal tanneries in Old Cairo to a new town in the middle of the desert, Badr City, constitutes a considerable and violent break in these synergies.

Keywords

Cairo, Tanneries, Leather workers, Formal, Informal, Relocation

Introduction

Dans le Vieux Caire, Masr el Qadima, environ 350 tanneries, enregistrées à la Chambre professionnelle des tanneurs, avaient été recensées en vue de leur délocalisation dans la ville nouvelle de Badr City, située à 70 km au nord‑est de leur site initial, dans le désert. Prévu depuis quatre décennies, le processus de démolition a débuté en 2017 pour s’achever en 2019 et, d’ores et déjà, des immeubles sont en construction sur le site des anciennes tanneries, à savoir près de 30 hectares qui, d’évidence, n’ont pas été dépollués. Aux tanneries, il fallait, avant leur destruction, ajouter de très nombreux ateliers sous‑traitants de tannage, des fabriques de glu et gélatine, ainsi qu’une myriade de petits métiers annexes comme la récupération des poils et de la laine, la réutilisation des chutes de peaux, des échoppes d’outillage, des cuisines de rue et toutes sortes de services, non reconnus par la Chambre des tanneurs. Au total, on pouvait sans doute compter environ 1000 fabriques et 8000 personnes, essentiellement des hommes, qui travaillaient dans le quartier.[1] Ces tanneries formelles et ces activités informelles associées constituaient donc l’essentiel de cet espace industrieux, bordé par des quartiers très populaires où de nombreux travailleurs et leurs familles vivaient. Évoquons notamment ici une petite bande d’habitat informel, ‘Izbat el Madabegh[2] assez densément peuplée et où résidaient depuis les années 1950 d’anciens migrants ruraux, tous employés dans les tanneries ou activités associées. Ce quartier a été rasé en 2019 dans le cadre du projet de délocalisation.

Le quartier des Tanneries était donc composite, articulant toutes sortes d’activités aux tanneries de taille, de développement et d’équipement très disparates. Nous avons ici choisi de caractériser ce système organique par l’expression « artisanat‑industriel » qui renvoie à une organisation familiale et communautaire du travail, aux capitaux investis limités pour beaucoup, à la forte présence de l’informel, aux procédés de fabrication restés artisanaux et manuels pour les petites tanneries. Pourtant, la dimension « industrielle » se justifie par la présence de vastes tanneries aux techniques et outils « modernes », par celle de grandes familles de tanneurs aux capitaux économiques et sociaux importants et, enfin, par le fait que leurs activités sont fortement intégrées au commerce international du cuir. Ainsi, bien que les données des sources consultées soient parfois divergentes[3], les exportations égyptiennes de peaux de cuir traitées représentent certainement un secteur économique dynamique, dont 80% de la production venait du quartier des Tanneries du Vieux Caire. De même, il s’agit d’un marché fortement tourné vers l’international puisque 80% des cuirs et peaux semi‑finis de haute qualité sont exportés tandis que les 20% restants sont vendus sur le marché local.

L’objectif gouvernemental est, grâce au déplacement des tanneries dans la zone industrielle de Robeyki, située dans la ville nouvelle appelée Badr City, de rationaliser et d’augmenter à court terme la production pour dépasser le milliard de dollars d’exportations des cuirs, ce processus se faisant au détriment des activités informelles annexes exclues du processus de délocalisation.

Dans un premier temps, cet article présente les marqueurs spatiaux qui délimitent et définissent ce paysage de travail unique, mettant en lumière un paradoxe : le quartier des Tanneries constitue une marge urbaine enclavée au cœur du Caire. Pourtant, cette position marginale est contrebalancée par le fait que ses activités sont rentables, grâce à l’intrication entre artisanat et quasi‑industrie. Dans un second temps, le processus de production, de la peau crue à la peau tannée, est explicité et mis en lumière par les photographies de la matière, des machines et des hommes ; les entretiens, avec les patrons et les travailleurs, permettent de saisir les relations entre uns et les autres et de comprendre la transmission des savoir‑faire. Enfin, le troisième temps est consacré à toutes les activités informelles qui se greffaient aux tanneries, qui faisaient vivre un grand nombre de familles et qui n’existent plus aujourd’hui.

Dans une grande tannerie, Amin devant sa maqluba, machine essentielle aux usages multiples : assouplir les peaux, enlever les matières superflues, les désépaissir, etc.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Méthodologie : cette recherche géo‑ethnographique sur le quartier des Tanneries a commencé par des entretiens qualitatifs portant sur les itinéraires résidentiels et professionnels d’une quarantaine de travailleurs et habitants de ‘Izbat al Madagebh, petit quartier auto‑construit en surplomb des tanneries. Puis, s’est ajoutée une quinzaine d’entretiens avec des patrons tanneurs, conduits entre 1993 et 1995 dans le cadre de mon doctorat de géographie (Florin, 1999). À cette époque, le projet de délocalisation, déjà connu de tous, était l’objet de vives inquiétudes pour les travailleurs et les patrons : les enjeux et les tensions liées aux incertitudes du processus suscitaient de nombreuses discussions et prises de position pour ou contre le déplacement. Quoi qu’il en soit, la dispersion probable des personnes rencontrées et la disparition de cet espace de travail de plus d’un siècle a contribué à mon attachement pour ce lieu et les gens qui y vivaient et en vivaient. Par la suite, chaque retour au Caire a été l’occasion de visites et discussions aux tanneries et ce jusqu’en février 2017. À cette date, partis pour un terrain de dix jours auprès des « chiffonniers » du Caire, nous passons d’abord par les tanneries où nous constatons immédiatement que la démolition des bâtiments est engagée : avec Pascal Garret, photographe, nous décidons alors de consacrer ce séjour à une campagne photographique et à de nouveaux entretiens. Précisons, enfin, que nous ne sommes pas des spécialistes de la peau, du cuir ou des techniques de tannage — même si la plupart sont explicitées ci‑dessous — mais que nous nous sommes intéressés aux travailleurs, à leurs histoires de vie et de famille, à leurs inquiétudes quant à l’avenir, à leur relation au travail dans ce quartier particulier.

Toutes les photos de cet article ont été prises en février 2017 par Pascal Garret (http://www.bab‑el‑louk.org/) et aucune d’elle sans l’accord des intéressés. La photogénie de cet espace ne doit pas édulcorer la dureté des conditions de travail, la toxicité des produits utilisés, les paies très basses et le travail des enfants par exemple.

Au cœur de la ville, les tanneries de Masr El Qadima

Un quartier de travail enclavé

En 1880, les abattoirs « modernes » du Caire sont construits dans le quartier de Sayyeda Zaynab, à quelques centaines de mètres au nord de l’ancien aqueduc du Caire, Magra el Oyûn. A partir de 1898, les premières tanneries s’implantent au sud de ce même aqueduc, dont trois ateliers appartenant à Hussein el Gabbas, famille de tanneurs pionnière dans le quartier, donnant son nom à la rue éponyme, puis suivies par d’autres le long de la rue Fustât. D’après Mahmûd el Gabbas, arrière‑petit‑fils de Hussein et tanneur lui‑même, l’attribution de ces terrains aurait servi de dédommagement à la délocalisation des tanneries de Bâb el Lûq, situées dans le centre‑ville actuel, vers Masr el Qadîma, au sud de la ville moderne.[4]

Quoi qu’il en soit, dans la première moitié du XXème siècle, de nouveaux ateliers se déploient vers l’est du quartier. Surplombant les tanneries, le grand ensemble ‘Ayn el‑Sira — littéralement la Source de Sira —, édifié en 1958 sur un plateau, bloque cette progression même si, entre les barres de logement social et les fabriques de tannage, s’est développé ‘Izbat el Madabeh, petit quartier d’habitat précaire, à plusieurs reprises expulsé et détruit manu militari dans les années 1950 et 1960, puis reconstruit par les habitants squatteurs et finalement toléré par les autorités. Dans ces mêmes décennies, l’augmentation rapide du nombre d’ateliers mais aussi de la production de cuir nécessitent un besoin en main d’œuvre important tandis que, de leur côté, les migrants ruraux de Haute‑Egypte, par l’entremise de leurs pères, oncles ou cousins, savent qu’ils pourront se faire embaucher aux tanneries. C’est aussi dans cette temporalité que les activités annexes prennent leur essor comme la fabrication artisanale de la glu et de la gélatine qui occupent en particulier une bande étroite laissée vacante le long de l’aqueduc.

Enfin, parachevant ces limites spatiales au sud, les préfabriqués d’une cité d’urgence, très densifiée au cours des années, les Kiosques – Koshk – Abû el Su’ûd, ferment le quartier des Tanneries. Un espace de ruines archéologiques (d’anciens bains fatimides), a priori protégé, reste inconstructible mais il est, en réalité, occupé par les bidons des fabricants de glu et gélatine, par de nombreux espaces de stockage, de débarras et de véhicules hors d’usage et de détritus. À l’ouest, une grande fabrique de recyclage d’os, détruite fin 2016, clôturait le quartier : elle produisait par le passé du noir animal, ou charbon animal, destiné au raffinage du sucre, puis ces dernières décennies de la colle animale. Au nord, enfin, l’aqueduc n’ouvre que sur deux voies d’accès aux véhicules et diverses charrettes.

Cependant, il faut nuancer l’enclavement du quartier des Tanneries par le fait que cet espace de travail intense emploie depuis longtemps des hommes des quartiers voisins qui ont trouvé à s’y loger et que, de même, les fabriques de glu et gélatine se sont implantées sur ses marges et, en particulier, au nord de la cité ‘Ayn el Sira. Dans ces quartiers limitrophes, de nombreuses petites activités ainsi que des commerces de produits chimiques nécessaires au traitement des peaux annoncent l’activité de tannage.

Derrière l’aqueduc

Bien que distant de seulement 4 km de la Place Tahrir, cœur de la ville moderne, le Cairote ou l’étranger, connaît peu et ne pénètre pas spontanément dans le quartier des Tanneries. L’imposant aqueduc médiéval[5] offre deux passages par lesquels on distingue les fragments d’un espace d’activités intenses pourtant vaste d’une trentaine d’hectares. La première entrée ouvre sur la rue Fustât, partiellement obstruée par les activités de tannage. On y entrevoit des hommes et des adolescents affairés, des charretiers dont les carrioles sont surchargées de peaux suintantes ou déjà traitées ainsi que les cadres en bois où sont clouées manuellement des peaux mises à sécher au soleil. La seconde entrée correspond à une ancienne voie ferrée, ensevelie aujourd’hui, qui reliait le centre‑ville aux banlieues sud et qui passait par les abattoirs déplacés en 1995, où subsistent toujours de nombreux bouchers, couteliers et vendeurs de billots. Les voitures des patrons, les pick‑up et les charrettes tirées par des chevaux sont les seuls véhicules à se frayer un chemin malaisé par ces deux voies mal carrossées et souvent encombrées. Depuis l’extérieur du quartier, on aperçoit de hautes claies en bois à ciel ouvert qui surplombent l’aqueduc : y sèchent les plaquettes de gélatine jaune dont la section carrée correspond aux bidons d’huile réemployés pour la fondre. Cette gélatine dorée, aussi appelée « miel », translucide sous le soleil, est fabriquée à partir des rebuts organiques raclés sur les peaux et sert de liant pour l’industrie agro‑alimentaire. Même la « vitrine » des Tanneries, à savoir des magasins d’exposition de peaux traitées, reste masquée par l’aqueduc : les commerçants y présentent aux clients toutes sortes de peaux, dont des peaux de zèbres, et l’on peut y aussi croiser un taxidermiste qui nous montre un crocodile du Nil et une peau de tigre avec sa tête.

La rue Fustât, l’une des deux entrées nord du quartier accessibles aux véhicules.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les tanneries et activités liées dégagent une force olfactive et auditive. On ne peut passer outre les effluves qui se dégagent des amas de peaux tout juste arrivées des abattoirs, ni les émanations d’ammoniaque, de chrome, d’acides, ni les fumées noirâtres qui s’échappent des « bouilleurs » de glu et gélatine. Mais cette alchimie est, au détour d’une rue, rompue par l’arôme du café turc à la cardamome, parfois accompagné du bongo (haschich bon marché cultivé dans le Sinaï), par l’odeur des patates douces et épis de maïs des marchands ambulants ou encore par les grillades des petits restaurants du quartier.

Le bruit puissant des baramil[6] (terme dérivé de baril, qui correspond au foulon) qui tournent indéfiniment, le heurtoir des marteaux sur les clous, les va et vient des carrioles tractées par des chevaux, les interpellations entre travailleurs, mais aussi les sons des radios, des téléphones portables, les appels à la prière depuis les petites mosquées construites par les patrons, créent une ambiance sonore unique. Quant au paysage visuel, il offre au regard un tissu dense, des rues étroites et des impasses nombreuses. Il faut parcourir le quartier en pente en évitant de glisser dans la boue ou dans les canalisations à ciel ouvert que l’on traverse sur une planche mal ajustée. Les bâtiments noircis sont hétéroclites, pour les plus anciens bas et en grosses pierres trouvées sur place ou, pour les plus récents, hauts de 5 ou 6 étages, en béton armé pour soutenir les lourdes machines modernes.

L’imbrication entre activités et habitat des travailleurs dans les quartiers qui environnent les tanneries — les patrons résident dans des quartiers plus aisés — constitue un lien fondamental à cet espace et contribue ainsi de manière puissante au sentiment d’appartenance à un lieu et à un travail. Tout le monde, ou presque, aux Tanneries, se connaît, preuves en sont les alliances matrimoniales fréquentes, qu’il s’agisse des enfants des patrons ou de ceux des travailleurs.

L’eau trop bleue des tanneries

Pourtant, les travailleurs les plus âgés aujourd’hui se souviennent que, dans les années 1940, cet espace était alors un lieu sec et « désertique » , une « montagne » (gabal) de caillasses, un endroit inhospitalier et sauvage où il y avait « des cochons et des prostituées », des afarît (mauvais esprits), où l’on était isolé, où l’on avait peur, si bien que « les tanneurs enfermaient les ouvriers dans leurs ateliers pour les rassurer ».[7] Voici la perception, dans ces mêmes années, de la zone des abattoirs et des tanneries : « Les collines de Zaynhom sont un haut lieu de la prostitution (baghâ`), exercée en plein air par des femmes dont les visages pales et émaciés et les haillons disent assez la condition misérable (…). En leur interdisant d’opérer dans d’autres parties de la ville, [la police] refoule ces femmes vers ces contrées sinistrées et contribue encore à aggraver le sort des ouvriers des tanneries qui constituent l’essentiel de leur clientèle » (Roussillon, 1996, p. 27). Pourtant, dès 1933, est construit un Institut (privé) professionnel du cuir et de la chaussure, devenu public en 1957 et démoli en 2016. L’institut, que j’ai visité en 1996, affichait dans son hall d’entrée les tableaux d’honneur des tanneurs diplômés de l’Institut. Alors sans électricité, les tanneurs utilisaient des « babûr diesel », moteurs alimentés en essence et en huile de vidange qui faisaient tourner les baramil, à savoir ces gros tonneaux de bois pour les plus anciens, en métal pour les récents qui tournent sur eux‑mêmes et dans lesquels on lave et traite les peaux.

Le site, à la topographie accidentée, regorge d’eau souterraine qui percole depuis l’étang Ayn el‑Sira. Indispensable au tannage, cette eau est extraite par de puissantes pompes et sert lors de la première étape du traitement des peaux mais, trop calcaire pour les phases suivantes, elle est remplacée par de l’eau douce. Une partie de l’eau utilisée est aujourd’hui évacuée par des canalisations, mais le surplus coule sous forme de « rivières » traversant le quartier. Cette eau de surface est teintée par le chrome bleu et les divers produits chimiques utilisés lors des étapes du traitement du cuir. La pollution qui en résulte est l’un des arguments justifiant la délocalisation des tanneries. Par ailleurs, précisons encore que la composition chimique spécifique de l’eau utilisée par les tanneurs est particulièrement adaptée à l’ensemble du processus de tannage et qu’il leur faudra retrouver une qualité (et quantité) d’eau équivalente à Badr City - il faut environ 200 m3 d'eau pour traiter 700 peaux de veau par jour.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Le processus de production. Peaux, machines et ouvriers

En provenance des abattoirs. De la peau crue a la peau salée

Dans les ateliers du quartier, la première étape, appelée « fondamentale », asas, consiste à débarrasser les peaux du sel et de leurs principales impuretés organiques : elles sont lavées et baignées dans de l’eau mélangée à de la chaux puis rincées pendant deux jours dans les baramil. Cette étape permet également de faire gonfler la peau, d’en dilater les pores avant de pouvoir épiler ces « peaux fraîches ». Après quoi elles pourront se prêter à l’écharnage, manuel ou mécanique, des dernières matières organiques qui subsistent.

Lorsqu’elles arrivent, depuis les abattoirs ou la campagne, aux tanneries, les « peaux brutes » sont recouvertes de sel, appliqué très rapidement après l’écorchage afin d’éviter qu’elles ne s’abîment. Le salage a aussi pour fonction d’absorber l’humidité des peaux. Ici, les hommes déchargent des peaux de vaches rigidifiées par le sel qui s’en échappe en pluie sur la photo. Les peaux brutes s’achètent au poids, en fonction du type d’animal, mais le cuir fini sera revendu au mètre carré.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les peaux en provenance des abattoirs égyptiens mais aussi des éleveurs de la campagne sont achetées par des courtiers intermédiaires, les galadîn — du terme geld qui signifie cuir —, corporation héréditaire de commerçants, étroitement liés aux patrons tanneurs à qui ils revendent les peaux avec une commission de 7 %. Cette relation explique que, depuis 1994, les galadîn les plus puissants font partie de la Chambre des tanneurs, sur demande de celle‑ci afin de pouvoir contrôler les prix, même si la majorité d’entre eux restent des informels. Toutes sortes de peaux sont tannées ici, majoritairement celles des moutons, bœufs, vaches, buffles et bufflesses, mais aussi les précieuses peaux de veau auxquelles s’ajoutent celles des chameaux, utiles pour la confection de certains produits qui nécessitent du cuir très épais, à l’inverse des fines et fragiles peaux de chèvres plus délicates à transformer.

Les peaux, et la valeur du cuir qui en résulte, ne sont pas toutes équivalentes car elles dépendent de l’animal, mais aussi de son genre : les peaux du veau, de la génisse ou du bœuf sont plus solides et de meilleure qualité que celle de la vache dont le ventre a été distendu par les naissances. Les peaux des moutons mâles sont plus grasses et les plus rentables restent toujours les peaux de veau et d’agneau. Les peaux de chameau sont prisées pour leur épaisseur et servent pour les semelles mais aussi pour du mobilier (fauteuils en cuir, par exemple). Si quelques tanneurs expérimentaient le tannage des peaux de crocodile, de serpent et de poisson, cela restait minoritaire dans les années 1990 et nous n’en avons pas retrouvé récemment. Mohamed plaisantait ainsi : « Mon père a un jour acheté une peau d’éléphant, venue d’Afrique : il a voulu la tanner pour faire une expérience. Ça n’a jamais marché ! Elle a gonflé et on n’arrivait plus à la sortir du baramil ! ».[8]

Devant cette grande tannerie, un employé comptabilise systématiquement toutes les entrées et sorties de peaux avant et après tannage.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Le rôle des charretiers et des porteurs

Les ‘arzuqi

Les charretiers sont des journaliers payés à la tâche, appelés ‘arzuqi, dont l’activité consiste à charger, décharger, transporter les peaux d’un lieu à un autre. Ces ‘arzuqi se regroupent le matin et entre deux boulots à des endroits précis du quartier, souvent à l’entrée de la rue Fustât, le long de l’aqueduc, entre les abattoirs (…) et les tanneries, où les tanneurs savent les trouver. Au Caire, les charrettes tractées par des chevaux ou des ânes ont été interdites au début des années 1980 car synonymes de pauvreté et d’archaïsme aux yeux des autorités et ce dans une ville très touristique ; elles provoquaient par ailleurs des ralentissements et embouteillages. Cependant, on en voit encore à proximité des quartiers de chiffonniers et dans les quartiers populaires de la périphérie. Aux Tanneries, les ruelles sont très boueuses, voire submergées par l’eau, et ne peuvent être empruntées que par ces carrioles.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les porteurs de peaux

Les pick‑up des galadîn ont supplanté les nombreux porteurs de peaux qui, au moyen de leurs carrioles ou à dos d’homme, effectuaient d’incessantes navettes entre les abattoirs situés de l’autre côté de l’aqueduc. La délocalisation de ces derniers, une quinzaine de kilomètres plus au sud, l’essor de la production et la nécessité d’acheter des quantités de peaux toujours plus importantes expliquent cette évolution, mais, pour autant, au sein du quartier, les charretiers et porteurs de peaux restent présents et essentiels aux échanges entre les fabriques : ils déchargent les arrivages et transportent les peaux d’une fabrique à l’autre lors des étapes de sous‑traitance. En plus du poids sur leurs épaules, ils doivent fréquemment descendre et monter des marches car de nombreuses tanneries sont semi‑enterrées et à étages.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

La métamorphose de la peau en cuir

La construction d’un baramil (foulon) en bois

Depuis 30 ans, Ahmad ‘Arudu Mubarak est menuisier aux Tanneries : il est appelé par les tanneurs pour réparer ou fabriquer un baramil. Il achète de longues planches à Bab el‑Khalk, quartier des menuisiers de la vieille ville, et installé dans la tannerie même, il mesure et indique l’emplacement des futurs tenons et mortaises, puis taille, coupe, rabote. Il ajuste ensuite les planches pour former tout d’abord les côtés latéraux du baramil qu’il accroche aux deux montants, élevant le baramil au‑dessus du sol, à partir de quoi il pourra assembler le corps ventru du tonneau. Rien n’est cloué, rien n’est collé : pièce par pièce, tout s’emboîte. Régulièrement, Ahmad plante des picots de bois gros comme un poing qui, à l’intérieur du baramil, sont nécessaires pour entraîner les peaux dans la rotation mais aussi pour les assouplir. Le troisième jour de travail est destiné au forgeron dont les arceaux de fer vont renforcer la structure de la machine. Il ajoute la targette et les poignées de la trappe. L’électricien et le mécanicien, spécialisés, ajustent les rouages et engrenages avant la mise en marche. Il faut encore attendre quelques jours pour que les planches du baramil, gorgé d’eau, gonflent afin de garder celle‑ci. Une fois que tout fonctionne, le tanneur tue un mouton et offre un repas à tous[9] car un baramil est coûteux, précieux et peut tourner pendant quinze ans.

Ces vieux baramil en bois ne peuvent être déplacés à Badr City : pour les petits tanneurs ou ceux qui n’ont pu se moderniser, la délocalisation leur imposera l’achat de nouvelles machines ou l’arrêt de l’activité.

Un baramil — foulon — d’une tannerie traditionnelle. Le baramil est la machine‑outil indispensable aux tanneries puisqu’il est utilisé lors des différentes étapes du processus : une première fois, où l’eau mélangée à de l’acide permet de nettoyer les peaux du sel et des résidus organiques, puis, une deuxième fois, pour les imprégner du chrome qui permet le passage de la matière « peau » à la matière « cuir » ; et, enfin, une troisième fois, étape lors de laquelle sont ajoutés de nouveaux produits chimiques qui rendront le cuir hydrofuge. A l’intérieur du baramil, des picots évitent que les peaux s’entassent ou s’emmêlent.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Laver, malaxer, écharner, rogner

Ouvriers d’une grande tannerie, rue Fustât.

Le « travail de rivière » consiste à nettoyer et assouplir les peaux grâce au baramil.

A ce stade, les peaux sont encore blanches et putrescibles.© Pascal Garret ‑ Février 2017

La maqluba, machine à rapper

Les premières étapes du travail sur le « reste » que sont les peaux d’animaux avant leur transmutation par le tannage correspond au « sale boulot » (Hugues, 1962) effectué sur la matière brute par une main d’œuvre peu qualifiée et peu payée. Hormis les fils et petit‑fils des grandes familles de tanneurs, de nombreux petits patrons expliquent avoir débuté par les tâches les plus dures et les plus sales : porter cinquante kilos de peaux dégoulinantes à dos d’homme, travailler avec la chaux vive et autres produits toxiques, leur propre peau usée par l’eau, car tous ne portent pas de gants ni de bottes, les longues journées de travail, étaient le quotidien et le restent encore pour les « informels ». Deux améliorations atténuent ce tableau. D’une part, le travail des enfants de moins de 15 ans a quasiment disparu grâce à la mise en place de contrôles dans le quartier de la part des autorités.[10] Toutefois, la très grave crise économique que connaît le pays depuis dix ans oblige, semble‑t‑il, certaines familles à envoyer leurs enfants et adolescents travailler pendant les vacances scolaires « même si on leur donne des choses faciles à faire ».[11] D’autre part, dans les tanneries formelles, les ouvriers bénéficient de salaires fixes et d’une protection sociale. Ceci dit, les tanneries formelles font souvent appel à de la main d’œuvre « informelle » — les ‘arzuqi évoqués plus haut — notamment pour les tâches les plus ingrates.

La maqluba, comme le baramil, est essentielle au traitement des peaux. Son rouleau abrasif permet de racler les peaux et de les écharner en procédant à un premier affinage dans l’épaisseur.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les représentations du travail sont étroitement liées à ces positions et statuts différenciés : Sa’ïd, 73 ans, dont plus de cinquante dans les tanneries, évoque la pénibilité : « C’est un métier de fils de chien, parce que c’est difficile, il faut vraiment avoir la santé. Et quand l’âge arrive, c’est de plus en plus dur. Moi, je suis en bonne santé et je préfère manger de la viande. On peut manger de la viande avec ce métier, mais pas tous les jours. C’est un sale boulot et j’espère que mes enfants ne le feront pas ! ». Mamdouh el Shahar, patron d’une grande tannerie explique, quant à lui : « C’est un grand métier qui apprend à l’homme à être honnête. Surtout dans ce métier, car s’il est honnête, il fait des peaux de bonne qualité. Si tu achètes des chaussures, tu seras contente de leur forme, mais si tu vois que le cuir est de mauvaise qualité, tu seras fâchée ! Seul l’ouvrier connaît le secret des peaux (…) Si on découvre qu’un ouvrier vole ou qu’il a divulgué les secrets du métier, on le chasse. Mais ça n’arrive jamais, moi j’aime mes ouvriers et je les garde ».[12]

L’étape du « bleu humide » vers l’anoblissement de la peau

Une grande tannerie, rue Fustât. Les tanneurs estiment que le moment de la transformation de la peau animale en cuir se réalise lors de cette phase décisive, lorsque les peaux, débarrassées de leurs résidus grâce à la chaux et à l’acide sulfurique, subissent le tannage au sulfate de chrome pendant 24 heures dans les baramil, procédé beaucoup plus rapide que le tannage végétal qui n’est plus utilisé depuis longtemps. Devenues imputrescibles, les peaux seront ensuite traitées au carbonate de sodium afin de neutraliser l’acidité du chrome, puis essorées et séchées mécaniquement.

A ce stade, les peaux ont subi de nombreux traitements chimiques : « On ne sait jamais exactement tout ce qu’il y a dans ces produits chimiques qu’on achète : du carbonate de sodium, du sulfate de soude, de l’ammoniaque, de l’acide sulfurique, du chrome ! ».(Entretien avec Ashraf Antoine Yassa, patron d’une grande tannerie (21/02/2017).) Ici, le passage de la « peau » au « cuir », ou encore ce qui correspond au tannage à proprement parler, marque l’anoblissement de la matière et les étapes qui suivent cette métamorphose sont celles qui lui donneront toute sa valeur ajoutée.© Pascal Garret ‑ Février 2017

Alchimie, pigments et onguents

Le local des produits chimiques dans la tannerie d’Ashraf Antoine Yassa. Les savoir‑faire des tanneurs ne peuvent édulcorer la question de la toxicité des produits employés et de l’environnement de travail des travailleurs du cuir : allergies, problèmes respiratoires et dermatologiques, maux de tête et d’estomac, rhumatismes liés au milieu humide (et froid l’hiver), sans parler des blessures ou, plus prosaïquement, des sanitaires souvent rudimentaires.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Le « rognage » ou la découpe des bords

D’un geste adroit et rapide, les bords dentelés des peaux sont découpés. En arrière‑plan, la circulation des peaux suspendues à des rails pour le séchage. Cette technique moderne remplace progressivement le séchage traditionnel sur les toits.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Le séchage et le repassage

Dans les quatre étages de cette tannerie moderne, où travaillent trente ouvriers, le patron Ashraf Antoine Yassa, qui parle couramment anglais, français et italien, a investi dans des machines modernes. Il n’est pas fils de tanneur mais ingénieur de formation et a repris le lieu en 1997. Réalisant toute la chaîne de production hormis la glu et la gélatine — car « les vrais tanneurs n’en font pas » — il produit essentiellement pour l’exportation vers l’Italie (60% de sa production) et la Chine (35%). Les peaux qu’il achète viennent d’Egypte, du Soudan et d’Europe : « Les Européens savent faire ce travail, mais en raison des règles contre la pollution, c’est plus facile pour eux de les faire tanner ici où il n’y a pas de normes anti‑pollution. Donc, les peaux viennent d’Europe, surtout d’Italie, mais ensuite on les renvoie en Italie ! ».[13] Intégrés dans des réseaux de production et commerciaux internationaux, notamment avec l’Italie et l’Allemagne pour la maroquinerie de luxe et avec la Chine pour les produits de moins bonne qualité, tous les grands tanneurs du quartier participent à cette externalisation négative de la pollution. Certes, l’Egypte a un ministère de l’Environnement depuis 1997 et a institué en 2007 des réformes constitutionnelles en faveur de la protection de l’environnement, mais pour ce qui concerne le quartier des Tanneries, la pollution de l’eau et de l’air ainsi que l’usage de produits toxiques n’ont pas fait l’objet de normes ou de discussions entre les autorités et les tanneurs : en définitive, l’unique solution trouvée a été de repousser ces externalités dans le désert.

La presse pour le pressage à sec. Dans les grandes tanneries, la modernisation en un peu plus de vingt ans des techniques et des processus de production est évidente : s’il reste toujours de nombreux vieux baramil en bois, les baramil en métal, qui n’existaient pas en 1995, se sont multipliés ainsi que des machines‑outils modernes et importées pour presser, sécher, étirer et affiner les peaux.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Propriétaire de sa tannerie et inscrit à la Chambre des tanneurs, Ashraf Antoine Yassa envisage la délocalisation de façon optimiste : le nouveau site offrira plus de place et sera réservé aux seules tanneries modernes ce qui permettra de produire plus.

Cadres et clous, étirer et sécher les peaux au soleil

Samir a commencé à travailler aux tanneries à l’âge de 10 ans et il en a 40 aujourd’hui. Il est payé à la peau — ici du chameau — de 3 à 5 £e (0,16 à 0,25 euro en 2017) pour la clouer et l’étirer sur chaque cadre. Travailleur indépendant, Samir dispose d’un petit atelier construit en planches devant lequel il s’installe et où il répond aux commandes des tanneries qui peuvent aller jusqu’à 100 peaux par jour. Les clouteurs sont moins nombreux qu’auparavant ainsi que l’explique Samir : « Dans les tanneries modernes, les machines électriques savent faire notre travail et nous remplacent. Nous, on habite et on travaille ici. Tous les travailleurs habitent ici, comment ferons‑nous si les tanneries se déplacent à Badr City ? Là‑bas, il n’y aura que des machines modernes et donc on n’aura plus de travail ! Est‑ce que le gouvernement nous aidera à partir là‑bas ? Et le logement là‑bas ? Notre travail n’existera plus. Peut‑être que nous pourrons nous faire embaucher dans les nouvelles tanneries car on a l’expérience de ce métier et il faut bien manger et nourrir nos familles ». (Entretien du 18/02/2017)

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les planteurs et arracheurs de clous sont localisés rue Fustât, l’une des rares qui leur offre assez d’espace pour leur travail ainsi que de nombreux murs pour exposer verticalement les peaux au séchage du soleil, en général une journée en été, jusqu’à trois en hiver. Il s’agit d’une activité de sous‑traitance, confiée, ici encore, à des « informels ». Les sons qu’ils produisent annoncent leur activité : les claquements du marteau sur les clous et les cliquetis des pinces en métal. Ils sont extrêmement rapides et adroits dans leurs gestes : ils piquent, frappent, enfoncent tout en étirant au maximum la peau, ce qui ne les empêche pas de discuter et de rigoler. Les cadres en bois, berwâz, donnant leur nom à cette activité, sont percés de milliers de petits trous, fendillés de crevasses et le sol est jonché de clous tordus par l’arrachage.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Le séchage sur les toits

Le dernier étage de cette grande tannerie est dévolu à la peinture au pistolet, étape suivie de la suspension des peaux sur de grands cintres, en bois ou en métal, sur le toit‑terrasse du bâtiment. Il s’agit de l’une des dernières étapes avant la commercialisation.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Tanneurs de père en fils. Les patrons

Deux générations de patrons de tanneries se distinguent : les plus anciens, natifs du Caire ou de l’étranger, qui ont implanté leurs fabriques avant les années 1950 et les plus récents, souvent migrants de Haute‑Egypte — région appelée le Sa’îd — qui ont pu, grâce à leur ascension professionnelle dans le métier, ouvrir des ateliers, souvent de la sous‑traitance de l’une ou de l’autre des étapes de tannage.

Ainsi, en ce qui concerne les premiers, évoquons le grand‑père d’Ernest, Henari Salem Zarifa et ses deux fils Yuraki (père d’Ernest) et Gabra, arabes chrétiens de Gaza, qui, en 1919, construisent une première tannerie, rue Salem Zarifa, baptisée du patronyme familial. En 1940, Yuraki ouvre une seconde tannerie rue Fûstat dans laquelle il travaille avec ses six fils qui, devenus adultes, seront aussi propriétaires de tanneries. De son côté, Gabra se sépare de son frère et ouvre deux nouvelles tanneries, rue Sikkat el Hadid, où il fait travailler 150 personnes : « Gabra, c’était un grand tanneur ! Il fabriquait du cuir de mouton, de vache, de chameau, des semelles et du cuir pour les chaussures et les vêtements (…). L’un de ses enfants, Michel, fabriquait et vendait des sacs en cuir dans le Khan el Khalili[14] (…). Et tout le reste de la famille travaillait aux tanneries ! ».[15]

Si, dans cette première moitié du XXe siècle, les patrons des tanneries sont majoritairement Cairotes ou étrangers, ils emploient pourtant déjà des hommes de Haute‑Egypte ainsi que l’explique Starro Kiriasi : « Mon grand‑père était tanneur en Grèce, mais ses affaires ne marchaient pas bien. Il est parti à Jaffa, en Palestine, en 1887, puis il est venu ici en 1948 à cause de la guerre (…). Ensuite, mon père et ses cinq frères ont loué une tannerie à un Egyptien, car à cette époque, les étrangers ne pouvaient pas être indépendants. Puis, chacun a eu sa tannerie ainsi que mes cousins (…). Au début, on avait 12 ou 13 ouvriers qui venaient de Haute‑Egypte parce que ce travail est dur et que seuls les gens du Sa’îd sont assez forts pour supporter ce travail ».[16]

En 1963 et 1964, certaines grandes tanneries ainsi que celles appartenant à ces étrangers sont nationalisées : c’est le cas pour Gabra Salem Zarifa, pour le « khawaga »[17] Yanni (Arménien), pour le khawaga Cristofedes ou le khawaga Kostayyani (Grecs), ou encore le khawaga Starro Kiriasi (Grec ayant émigré en Palestine puis en Egypte) et de nombreux autres, ce qui n’arrête pas pour autant leur activité de tanneurs. Ernest, âgé de 74 ans lorsque nous le rencontrons en 1995, est un homme élégant et cordial qui s’exprime en très bon français, ce qui prouve son niveau d’éducation : « Dans le temps, ce métier était un très bon métier, aujourd’hui c’est un métier de merde ! C’est devenu catastrophique lorsque les petits tanneurs se sont installés. Ils sont arrivés comme des parasites. Les ouvriers qui travaillaient chez moi sont partis pour être des indépendants, mais sans avoir la technique ni les moyens ». L’un des travailleurs d’Ernest était Hamdi qui revendique au contraire ses compétences professionnelles, même si son activité n’est pas formalisée : « Mon frère aîné est arrivé [de Haute Egypte] en premier [vers 1955] et a commencé par travailler dans la tannerie de Gabra Salem Zarifa, puis chez Kiriasi. Les Grecs travaillaient bien ! Moi, j’ai commencé ici à 17 ans avec mes trois autres frères. Je mettais les peaux dans les barils, avec les produits chimiques, je connaissais toutes les étapes du travail. En 1964, j’ai acheté une petite tannerie, puis je l’ai agrandie (…). J’aime ce travail, parce que j’ai passé ma vie à le faire ! ».[18]

Mohamed, retrouvé en 2017, est le fils de Hagg Saïd avec lequel nous avions eu de longues discussions en 1995, décédé depuis. Le grand‑père de Hagg Saïd était un paysan de Haute‑Egypte et c’est son père, Soliman, qui est venu travailler aux tanneries dans les années 1930. Saïd, alors âgé de 7 ans, contribue aux dépenses familiales, en travaillant avec son frère Ahmad : tous deux s’occupent d’un bassin où baignent des peaux de chèvres et d’agneau dans de l’eau mélangée à de l’arad, une plante du Soudan — il s’agissait probablement d’extrait d’écorces d’acacia qui contiennent jusqu’à 30% de tanins alors très utilisés pour les peaux de chèvres. A l'époque, en l'absence de machines, les deux garçons foulent et malaxent avec leurs pieds les peaux du bassin, de 8h à 19h. Dans les années 1990, on pouvait encore voir des hommes qui foulaient au pied et malaxaient ces résidus dans ces grands bassins maçonnés. Ils ont disparu progressivement lorsque toutes les tanneries se sont équipées de foulons. Entre 1942 et 1948, Saïd est embauché comme ouvrier par Goblo, un tanneur grec situé rue Gabbas. La famille Gabbas, puissante dans le quartier, reprend cette tannerie au moment des nationalisations des biens étrangers par Nasser en 1964, tandis que la famille Goblo s’expatrie au Canada. Soliman, Saïd et Ahmad, quant à eux, n’acquièrent leur indépendance qu’en louant en 1973 une tannerie à la construction sommaire. Après le décès de l’un de ses fils, électrocuté par une machine, Ahmad cesse de travailler, alors que Saïd et son fils Mohamed poursuivent leur activité. En 2017, Mohamed, qui n’est ni propriétaire du terrain, ni des murs, n’imagine pas la délocalisation à Badr City : il ne peut déplacer ses quatre vieux baramil et n’aura pas d’indemnités d’autant qu’il n’est pas enregistré à la Chambre des tanneurs.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

En 2017, cette représentation différenciée entre anciens et nouveaux tanneurs perdure ainsi que l’explique l’ingénieur d’une grosse tannerie qui a pignon sur rue : « Le mot ma’allem[19] , c’est un mot baladi [populaire] ; les patrons des grandes tanneries, on les appelle plutôt rayyîs ou “sâheb el madabegh”, car ce sont des hommes d’affaires qui ont investi dans des techniques et des machines modernes. Par contre, les fabricants de glu et gélatine ou les indépendants [informels, non inscrits à la Chambre], sont restés des ma’allemîn ! ».[20] Au sein des activités de tannage, la hiérarchie est forte entre les patrons qui ne sont pas toujours présents, les chefs d’ateliers, les ouvriers spécialisés, ceux qui manipulent les produits chimiques, ou les simples travailleurs et porteurs de peaux, etc.

Quand le reste devient ressource. Les activités annexes

Laine et queues de vaches

La récupération de la laine et des poils était bien plus importante dans les années 1990 qu’aujourd’hui. On voyait alors de nombreuses femmes qui triaient bouts de laine et queues de vaches, assises au sol, le long de l’aqueduc. La laine était récupérée après le premier passage des peaux pour leur lavage dans le baramil, séchée au sol ou sur les toits, triée, puis vendue au poids pour la bourre des matelas. Les travailleuses de la laine ‑ banât al‑sawf ‑ étaient les épouses des indépendants, mais souvent des femmes divorcées ou veuves, sans autres ressources, qui venaient des quartiers limitrophes. La modernisation des techniques ne rend plus l’étape de récupération de la laine intéressante pour les tanneurs et ce qu’il en reste est brûlé. Aujourd’hui, ne subsistent plus que le tri, séchage et empaquetage des queues de vaches qui serviront à la fabrication de pinceaux. Dans les années 1990, quelques petits ateliers fabriquaient du fil chirurgical à partir des boyaux d’animaux récupérés aux abattoirs. Ils ont disparu avec la délocalisation de ces derniers.

Queues de vaches, mises à sécher le long de l’aqueduc et empaquetées en attente de leur commercialisation.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les fabricants de glu et gélatine

Les retailles raclées et éparpillées au pied des maqluba ne sont pas perdues puisqu’elles servent de matière première aux fabricants de glu et gélatine. D’après un tanneur âgé, les activités de glu et gélatine ont pris leur essor à partir des années 1940, initiées par un tanneur palestinien qui en détenait alors le monopole. Progressivement, certains travailleurs des tanneries ont pris leur indépendance et se sont reconvertis dans la glu et la gélatine, ce qui leur permettait de devenir leur propre patron.

Amin vient d’acheter les résidus de l’écharnage. Assis sur sa balance, il s’achemine vers la fabrique de glu et gélatine de son père.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

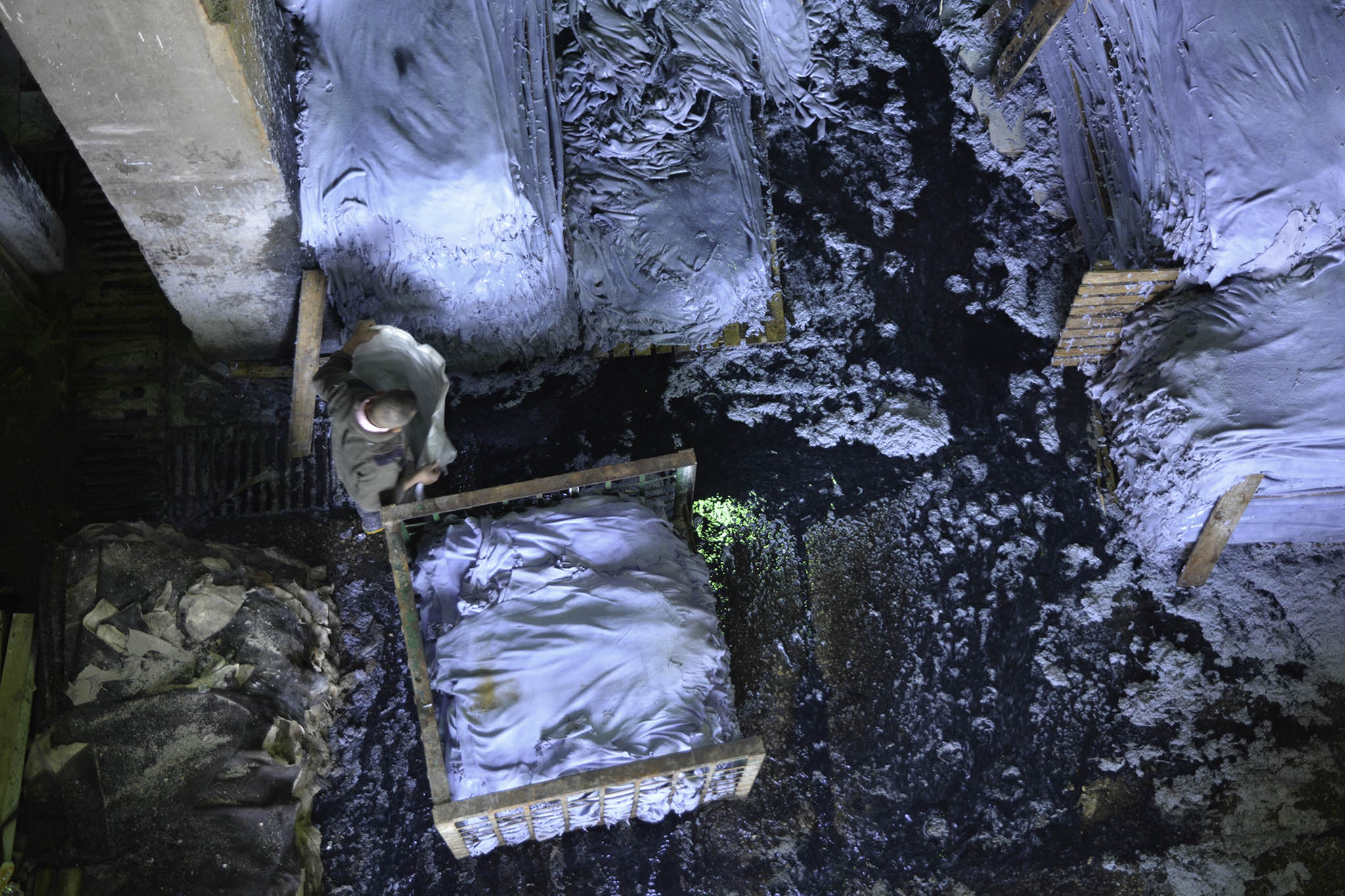

Jusqu’aux années 1990, la récupération des résidus organiques, l’écharnage, s’accomplissait manuellement par des travailleurs indépendants, spécialisés dans cette activité appelée talhim — raclage — et payés à la peau. Nous avions rencontré l’un d’eux, Hassan Osman. Celui‑ci, protégé par un long et épais tablier en plastique, des bottes et de solides gants, s’armait d’une longue lame courbe, non aiguisée, pour, d’un geste rapide et adroit, gratter la peau posée sur un chevalet en bois et la débarrasser de tous ses fragments superflus — hormis les peaux de chèvres et de moutons trop fragiles pour être traitées de la sorte. Aujourd’hui, l’écharnage se réalise dans les tanneries grâce à la maqluba ou à la fleshing machine, plus perfectionnée qui permet de récupérer les résidus, encore humides des traitements subis. Transportés ensuite vers les fabriques, ils sont plongés pendant 24 heures dans de grands bassins remplis d’eau et de chaux où tournent des pales afin de les mélanger et les broyer.

Un bouilleur à glu et gélatine. Issues de la partie interne de la peau, la glu et la gélatine sont produites à partir des résidus organiques, vendus par les tanneurs aux fabricants, afin d’en extraire la matière collagène : la gélatine jaune est utilisée comme agent gélifiant dans les aliments, boissons, médicaments, films et papiers photographiques et cosmétiques ; la glu noire, moins précieuse, sert de colle animale.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Lors d’un dernier lavage est ajouté du vitriol — mayyet nâr, « eau de feu » — pour dissoudre les ultimes débris. Sur une tonne initiale de matière organique, il ne reste plus à cette étape qu’environ 200 kg de matière utilisable. La mixture obtenue est ensuite placée dans de hauts bouilleurs — azâm — chauffés à leur base par un feu : un conduit d’écoulement déverse la glu liquide dans des pots en fer blanc de deux litres ; la gélatine jaune, plus légère, reste dans la partie haute du bouilleur où elle pourra être récupérée.

Dans l’atelier a gélatine

Les bidons de glu ou gélatine sont soigneusement alignés devant les ateliers : la gélatine met 6 heures à durcir ; la glu prend une consistance épaisse sans se solidifier. En été, lorsque les températures sont élevées, le temps de solidification de la gélatine est long et, auparavant, les fabricants utilisaient des pains de glace ; aujourd’hui, ils entreposent leurs pots dans une pièce climatisée.

Enfin, à la manière d’un bain‑marie, les bidons sont ensuite placés dans de l’eau chaude pour démouler les blocs : les cubes de gélatine jaune sont découpés en plaquettes fines, puis à nouveau mises à sécher sur les hautes claies — ‘amber — en bois, tendues d’un grillage fin, que l’on voit dépasser de l’aqueduc. La gélatine est vendue au kilo un peu plus du double du prix de la glu.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Les claies de séchage de la gélatine

Les ateliers de glu et gélatine, dont la fabrication est artisanale, qui requièrent peu d’investissement et peu de place, se multiplient à partir des années 1950‑1960. Il s’agit de petites entreprises familiales informelles et les travailleurs logent dans les quartiers voisins, notamment à ‘Izbat el Madabegh, tout d’abord dans des bicoques, puis, leur situation professionnelle s’améliorant, dans des habitations à étages, plus solides et plus confortables, où la cohabitation intergénérationnelle permet de « travailler en famille » et garantit ainsi la subsistance de tous. Ces fabricants de glu et gélatine, de même que les travailleurs indépendants payés à la tâche, ne bénéficient d’aucune protection sociale, assurance maladie ou retraite, contrairement aux travailleurs salariés fixes. Ces « indépendants » sont en 2017 beaucoup plus nombreux que les ouvriers qui travaillent dans les grandes tanneries où ils sont attachés à un patron.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Rien ne se perd, l’utilisation des chutes

Rencontré en 2017, Sayyed, aidé par son fils, s’est installé en extérieur, le long de l’aqueduc : il achète des chutes de peaux pour fabriquer des lanières de sandales et des ceintures qu’il confectionne entièrement. C’est son père qui a initié cette activité avant lui et la famille a un atelier, un peu plus haut dans le quartier, avec quelques ouvrières pour la finition des ceintures et lanières. Il achète à la tonne les chutes qui viennent de la tannerie formelle de Mamdouh el Shahar, un grand tanneur : en 2017, une tonne lui coûte 5000 £e, il a 3000 £e de frais et gagne donc sur cette tonne initiale, 2000 £e soit environ 100 €.

© Pascal Garret ‑ Février 2017

Conclusion Que sont devenus les « informels » ?

Un journaliste de la chaîne de télévision Africa 24 s’est rendu en 2017 à Leather City, appellation officielle de la zone industrielle dédiée aux nouvelles tanneries, dans la ville de Badr.[21] Il s’y entretient avec Ahmad el Gabbas, héritier de l’une des plus grandes familles de tanneurs, pionnière à la fois à Masr el Qadima il y a un siècle et à Badr City aujourd’hui. Propriétaire de nombreuses tanneries dans le Vieux Caire et ayant à plusieurs reprises dirigé la Chambre des tanneurs, la famille Gabbas a acquis une grande usine à Badr City où les baramil sont en métal et les machines‑outils modernes. Ahmad el Gabbas prévoit de tripler ses exportations de cuir grâce à la relocalisation. Le documentaire annonce également le déplacement de 220 ateliers pour 2018. Quant aux tanneries du Vieux Caire, elles doivent laisser la place à un « projet touristique » en lien avec l’aqueduc, patrimoine cairote. Il est certain que cet espace, situé à deux pas du centre‑ville, où les prix du foncier sont très élevés, fait depuis longtemps l’objet des convoitises des promoteurs immobiliers et de projets de réaménagement soutenus par les acteurs politiques.

Depuis environ 40 ans qu’elle est connue des travailleurs des tanneries, la délocalisation a cristallisé les tensions entre les petits tanneurs locataires de vieilles tanneries qui n’ont jamais eu les moyens de se moderniser, et dont les baramil en bois sont inamovibles, aux « grands tanneurs » qui ont les capitaux pour investir le nouveau site et qui, d’ailleurs, ont toujours fermement approuvé le déplacement à Badr City — d’autant plus lorsqu’il s’agissait de Mamdouh Sahbet, grand patron du quartier, à la fois responsable de la Chambre des tanneurs et député du parti d’Hosni Moubarak pour l’arrondissement de Masr el Qadima…

La posture des protagonistes opposait ainsi une minorité de tanneries formelles, inscrites et soutenant la Chambre, à la majorité des fabriques informelles dont les patrons savaient qu’ils n’auraient pas les capitaux suffisants pour se déplacer. Insuffisantes pour ces derniers, les aides étatiques se sont limitées au financement du transfert des machines, à la promesse de construction de logements pour les ouvriers et à la facilitation d’accès à des prêts à faible taux d’intérêt pour les tanneurs qui voulaient développer leur activité. Quant aux travailleurs des tanneries, vivant avec leurs familles dans le quartier ou à proximité, ils étaient encore plus inquiets à la perspective de ce déplacement à 70 km du Caire, dans une ville nouvelle où ils ne savaient pas s’ils pourraient bénéficier d’un appartement et où la cohabitation avec la famille élargie est impossible dans le même logement, où ils ne connaissent personne, où les moyens de transport publics, les services et les loisirs sont lacunaires, etc.[22] Pour tous les travailleurs informels, journaliers, sous‑traitants, vendant leurs petits services, la reconversion est inéluctable mais un fort sentiment d’injustice, de colère et d’amertume les animait à chacune de nos rencontres. Ils se sont parfois — rarement — exprimés dans les médias, mais l’absence de représentant ou leader capable de porter leurs réclamations et l’impossibilité de créer un syndicat autonome, qui plus est dans un contexte politique autoritaire[23], expliquent l’échec de ces résistances. Il est certain que de vives discussions ont dû se dérouler au sein de la Chambre des tanneurs, mais les « informels » n’y ont pas accès.

De façon plus générale, et quels que soient les statuts et positions de ces travailleurs ou patrons, ce sont aussi les liens communautaires et de travail noués de génération en génération et ce depuis presque un siècle, au sein de ce quartier, qui se sont délités. On peut aussi penser que le paternalisme, ou les formes de protection des patrons vis‑à‑vis de leurs travailleurs, assez prégnant dans les débuts du quartier et qui s’exprime encore dans les entretiens avec les uns et les autres a laissé place à une gestion entrepreneuriale distanciée. De même, n’existe plus la perméabilité entre les activités formelles et informelles — notamment les nombreuses fabriques de glu et gélatine — qui constituait une organisation systémique faisant vivre de nombreuses familles mais permettant aussi une utilisation maximale de la matière première.

Certes, l’existence de ces activités très polluantes dans la ville‑centre et à proximité du Nil, la pénibilité et la dangerosité du travail pour les hommes et les jeunes, l’absence de protection sociale de santé, de retraite ou même de droits du travail justifiaient sans doute le projet de délocalisation, qui ambitionne d’ailleurs un contrôle plus strict de la pollution à Badr City.[24] Mais les modalités choisies, sans négociations entre tous les acteurs dont les « informels », sans prise en compte des effets économiques et sociaux induits pour la majorité des travailleurs, sans questionner la dimension patrimoniale d’une histoire très longue des tanneries au Caire (et en Egypte) interrogent sur la nature et la finalité de la politique de « modernisation » menée : en définitive, depuis le début, l’objectif n’était‑il pas de concentrer une activité hautement rentable pour faire advenir un monopole qui n’a que faire des petites mains ?

Références bibliographiques

Bernard‑Maugiron N., (2014), « La Constitution égyptienne de 2014 est‑elle révolutionnaire ? », La Revue des droits de l’homme, 6, 20/11/2014, http://journals.openedition.org/revdh/978

Clot‑Bey A.‑B., (1840), Aperçu général sur l’Egypte, Paris : Fortin, Masson et Cie.

Florin B., (1999), Itinéraires citadins au Caire : mobilités et territorialités dans une métropole du monde arabe, sous la dir. de P. Signoles, Tours : Université François Rabelais. https://tel.archives‑ouvertes.fr/tel‑00129372/

Florin B., (2019), « Travailleurs des tanneries, travailleurs des déchets du Caire. Paysages urbains singuliers, histoires de familles et savoir‑faire professionnels », Égypte/Monde arabe, Troisième série, 19 | 2019, URL : http://journals.openedition.org/ema/4658

Hugues E.‑C., (1962), « Good People and Dirty Work », Social Problems, vol. X, 996, Le regard sociologique. Essais choisis, Paris : EHESS.

Raymond A., (1990), « Le déplacement des tanneries à Alep, au Caire et à Tunis à l’époque ottomane : un indicateur de croissance urbaine », Revue d’histoire maghrébine, 7‑8,192‑200.

https://www.persee.fr/doc/remmm_0997‑1327_1990_num_55_1_2332

Raymond A., (1993), Le Caire, Paris : Fayard.

Raymond A., (1993), « Les transformations des corporations de métiers au Caire du xviiie au xixe siècle », in Bleuchot H., Les institutions traditionnelles dans le monde arabe, Paris : Khartala, 29‑40. http://books.openedition.org/iremam/258#notes

Roussillon A., (1996), « Comme si la ville était divisée en deux. Un regard réformiste sur l’urbain en Egypte au tournant des années 1940 », Genèses, 22, 18‑39.

Voir sur les principales étapes du processus.

Catalogue des plantes utiles du Kordofan (Rép. du Soudan), particulièrement du point de vue pastoral https://www.persee.fr/doc/jatba_0021‑7662_1975_num_22_4_3201

[1].↑ Les chiffres varient en fonction des sources et certains interlocuteurs du quartier surestiment le nombre d’ateliers et de travailleurs pour justifier l’importance de cette activité et défendre son maintien sur place. Ainsi, le chiffre de « 3000 ateliers et 70 000 ouvriers » est‑il disproportionné par rapport à la réalité. Inversement, les statistiques officielles dans le quartier ne comptabilisent par l’informel. http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1167/3/131/22540/Tanneries‑‑Le‑dilemme‑de‑la‑relocalisation‑.aspx

[2].↑ En dialecte égyptien, ‘Izbat el Madabegh signifie littéralement « Campement des Tanneries », à savoir de l’habitat très pauvre, sur un terrain squatté. Par ailleurs, nous mettons une majuscule à tanneries lorsqu’il s’agit du « quartier des Tanneries » et une minuscule lorsqu’il s’agit des ateliers. Le quartier des Tanneries est parfois appelé Magra el‑Oyûn, du nom de l’aqueduc qui le borde au nord.

[3].↑ Selon un rapport publié par l’Autorité des projets industriels et miniers égyptienne, le pays générerait des revenus d’un milliard de dollars grâce à l’exportation de produits en cuir ; selon d’autres sources, les valeurs des exportations seraient un peu moindres, de l’ordre de 0,7 milliard de dollars en 2015. https://www.statista.com/statistics/1051444/egypt‑value‑raw‑hide‑leather‑skin‑economic‑sector‑exports/

[4].↑ De façon assez classique, les tanneries sont régulièrement repoussées vers l’extérieur de la ville en fonction de la croissance urbaine. L’historien André Raymond précise ainsi que, avant la période ottomane (1517), les tanneries étaient situées aux portes de la vieille ville du Caire, à 300 mètres de Bâb Zwaïla précisément, avant d’être déplacées vers 1600 vers Bab el Lûk en raison des odeurs nauséabondes qu’elles dégageaient et de la croissance urbaine (Raymond, 1990, 40). Antoine‑Barthélémy Clot‑Bey, médecin du vice‑roi d’Egypte Méhemet Ali, recense quant à lui en 1840 les corporations égyptiennes et écrit à propos des tanneries : « Les tanneries forment une industrie assez considérable. Les Egyptiens y suivent des procédés qui leur sont particuliers, ils tannent les peaux de vaches, de buffles, de moutons, de chèvres, etc. Ils réussissent très bien dans la préparation du maroquin qui n’est autre que la peau de chèvre teinte (…) » (1840, 290). Notons encore que j’ai eu la chance de visiter, en 1996, la grande usine publique de tannage, située à Basatîn. L’usine, dont les machines‑outils furent importées d’URSS dans les années 1960, fonctionnait déjà au ralenti et la délocalisation en 1995 des abattoirs à proximité n’a pas empêché sa fermeture.

[5].↑ « L’aqueduc, bâti sur des arcs reposant sur des piliers, se dirigeait vers l’est en reprenant le tracé de l’aqueduc de Nâsir, rattrapait le mur de Saladin, obliquait ensuite vers le nord‑est et aboutissait à l’Hippodrome et à la Citadelle. L’ouvrage (…) fut édifié de mai 1507 à octobre 1508 » (Raymond, 1993, 184).

[6].↑ Les machines, étapes, différents métiers, outils traditionnels sont désignés par des termes arabes ou issus du dialecte égyptien ; les machines modernes sont désignées en anglais.

[7].↑ Ali, entretien du 10/09/1995 et Chaûqi, entretien du 14/09/1995.

[8].↑ Entretien du 20 février 2017.

[9].↑ Cette pratique de la fête explique les nombreuses empreintes de mains ensanglantées à côté des baramil.

[10].↑ En 1981, une loi interdisait le travail des enfants âgés de moins de 12 ans, hormis dans le secteur agricole.

[11].↑ Citation de l’entretien (21/02/2017) avec Ashraf Antoine Yassa qui s’est déroulé en période scolaire, ce qui explique cette absence des enfants dans les rues du quartier ou les tanneries visitées. Précisons néanmoins que le travail des enfants reste important en Egypte, notamment dans les campagnes et pour de nombreuses familles les plus pauvres.

[12].↑ Entretiens du 15/09/1995.

[13].↑ Entretien du 21 février 2017.

[14].↑ Célèbre souk commercial et touristique de la vieille ville.

[15].↑ Entretien avec Ernest, 11/11/1995.

[16].↑ Entretien avec Youssef Kiriasi, patron d’une grande tannerie, 17/10/1995. Les hommes du Sa’îd ont la réputation d’être forts et virils.

[17].↑ Khawaga signifie étranger et c’est ainsi que ces tanneurs sont recensés dans les archives de la Chambre des tanneurs, datant de 1938.

[18].↑ Entretien avec Hamdi 30/08/1996.

[19].↑. Ma’allem (plur. ma’allemîn) signifie « chef » artisan, patron d’atelier, patron d’un café populaire, etc. ; rayyîs (raïs en français) rend compte d’un titre et d’une position beaucoup plus importante qui désignait un dignitaire ottoman, et aujourd’hui un chef d’État (Nasser avait pris le titre de raïs), sâheb signifie propriétaire.

[20].↑ Entretien avec Ashraf Antoine Yassa, 23/02/2017.

[21].↑

https://www.youtube.com/watch?v=v_QS6FdY0FY

Voir aussi les photos du nouveau site. https://www.voanews.com/middle‑east/egypt‑pins‑export‑hopes‑new‑leather‑production‑city

[22].↑ D’après la presse, il semble que seulement une partie des ouvriers des tanneries de Badr City aient pu bénéficier de logements subventionnés (type HLM). Mais il est certain que tous les travailleurs informels n’ont pas droit au relogement à Badr City, d’autant que leur construction a pris du retard.

[23].↑ La Constitution « révolutionnaire », adoptée en 2014, réitère « des droits économiques et sociaux ou des droits (…) qui figuraient déjà dans les textes précédents, comme le droit au travail et l’interdiction du travail forcé (art. 12), le droit à des soins médicaux (art. 18) et à la protection sociale (art. 17) ou le droit de grève pacifique (art. 15). La liberté syndicale est également garantie, mais un seul syndicat professionnel par profession est autorisé (art. 76 et 77) (…). Le droit de chaque citoyen à un logement décent est garanti dans des termes plus larges que dans la Constitution de 2012 (art. 78) » (Bernard‑Maugiron, 2014).

[24].↑ Nous n’avons pu aller sur place et peu de documentation est accessible sur le nouveau site de Badr City. Apparemment, de nombreux problèmes se sont posés : adduction d’eau irrégulière, égouts sous calibrés, retards dans la livraison des logements ouvriers et insuffisance de la main d’œuvre sur place, coût trop élevé de la délocalisation pour certaines tanneries pourtant intégrées au projet ; retards dans la deuxième tranche de travaux de la zone industrielle, etc. Lire Egypt’s leather industry: Is Robeki a solution for an industry threatened with collapse?

Un autre article évoque la mauvaise qualité de l’eau pour le tannage, les hangars en tôle qui produisent un effet de four nocif pour les peaux et, de façon plus générale, l’impréparation de la délocalisation.