Référence électronique

Milon C., (2023), « Subjectivations cutanées suite à une perte de poids massive », La Peaulogie 10, mis en ligne le 28 octobre 2023, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/subjectivations‑cutanees

Subjectivations cutanées suite à une perte de poids massive

-

Description

Catherine MILON

Doctorante en sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), Paris.

Résumé

La chirurgie bariatrique entraîne le plus souvent une perte de poids massive qui a pour conséquence un important surplus de peau. Alors que le corps anciennement gros se normalise et devient normo‑pondéré, l’excès de peau qui apparaît devient un nouveau stigmate qui dévie de la norme cutanée selon laquelle la peau féminine devrait être ferme, jeune, douce et vierge de cicatrices. Les femmes qui sont confrontées à ce problème perçoivent unanimement l’excédent cutané comme un reliquat indésirable de l’ancienne « obésité ». Cependant, il existe des différences dans la manière dont elles se rapportent à leur nouvelle enveloppe corporelle, des « subjectivations cutanées » diverses : tandis que la plupart de ces femmes éprouvent un mal‑être important vis‑à‑vis de leur excès de peau (honte, dégoût), et s’interdisent de s’engager dans différentes activités sociales de ce fait, d’autres s’en accommodent plus facilement et vivent cette peau comme une situation temporaire qui sera palliée par la chirurgie réparatrice. Face à cette peau « rebelle », les femmes enquêtées mettent en place des pratiques de soi qui visent à raffermir la peau et la faire entrer dans la norme : la technologie la plus spectaculaire consiste à avoir recours à une chirurgie réparatrice. Si l’accès à ces chirurgies est inégalitaire, les femmes qui y ont recours auront tendance à vivre positivement leur corps, et ce, même si la « normalisation » du corps reste toujours incomplète du fait de la rançon cicatricielle.

Mots-clés

Peau, Poids, Obésité, Chirurgie bariatrique, Chirurgie réparatrice

Abstract

Most often, bariatric surgery leads to massive weight loss, which in turn results in significant excess skin. As the formerly fat body normalizes and becomes normo‑weighted, the excess skin that appears becomes a new stigma that marks the body and deviates from the skin norm that would like female skin to be firm, youthful, soft and free of scars. Women who are confronted with this problem unanimously perceive excess skin as an undesirable remnant of former “obesity”. However, there are differences in the way they relate to their new body envelope, different “skin subjectivations”: while most of these women feel a great deal of discomfort with their excess skin (shame, disgust), and refrain from engaging in various social activities because of it, others deal with it more easily and experience this skin as a temporary situation that will be remedied by reconstructive surgery. Faced with this “rebellious” skin, the women surveyed put in place self‑practices that aim to tighten the skin and make it fit into the norm: the most spectacular technology consists in having recourse to reconstructive surgery. Although access to such surgery is unequal, women who have recourse to it tend to live positively with their bodies, even if the “normalization” of the body remains incomplete due a scarring ransom.

Keywords

Skin, Weight, Obesity, Bariatric surgery, Reconstructive surgery

INTRODUCTION

En France, on estime que 17% des individus sont touchés par l’« obésité[1] » et 2% par l’« obésité sévère » (Matta et al., 2016). Aujourd’hui, c’est la chirurgie bariatrique qui est considérée comme le traitement le plus efficace dans le cas d’« obésités massives » (Bjørklund, Semenova, Pivina et Costea, 2020 ; O’Brien et al., 2018). La chirurgie bariatrique (ou « chirurgie de l’obésité ») recoupe un ensemble de procédures chirurgicales[2] qui ont pour but de limiter la capacité d’ingestion et/ou d’assimilation des aliments (Buchwald et al., 2004). En France, ces opérations sont en augmentation depuis 20 ans : on compte plus de 50 000 interventions chaque année (Oberlin et Peretti, 2018). Elles sont destinées aux personnes ayant un IMC supérieur ou égal à 40 (ou à 35 avec des comorbidités), et pour lesquelles les prises en charge diététiques ont échoué. La chirurgie bariatrique entraîne généralement une perte de poids importante (rarement moins de 25‑30 kilos) et a des conséquences positives sur la santé (amélioration de l’hypertension artérielle, réduction des apnées du sommeil, régulation du diabète de type 2 notamment) et la qualité de vie (Buchwald et al., 2004).

L’une des conséquences communes de la perte de poids est l’excès de peau[3]. Le surplus de peau peut affecter la mobilité et devenir un « handicap fonctionnel » : il peut provoquer un inconfort physique, des problèmes d’hygiène (Mitchell, Crosby et Ertelt, 2008), une difficulté à s’engager dans la sexualité, à marcher, mais aussi des éruptions cutanées, un intertrigo[4] (Langer, Singh, Aly et Cram, 2011), parfois même des infections et des ulcérations (Karmali et al., 2010).

À l’époque contemporaine, le corps est perçu comme un objet transformable (Le Breton, 2018) qu’il faudrait maîtriser et optimiser. Il est censé exprimer la capacité de tout un chacun à se produire comme sujet performant et efficace. L’importance du souci de soi, dont l’émergence a été décrite par Foucault, se traduit par la mise en place de pratiques de soi, de « technologies » visant à discipliner le corps (Foucault, 1983). Les femmes, plus que les hommes, sont soumises à ces injonctions corporelles, leur valeur sociale et morale étant fortement liée à leur capacité à performer une beauté standardisée (Détrez, 2019). Elles sont les victimes privilégiées d’une « tyrannie de l’apparence » (Le Breton, 2018) et d’un « culte du corps » qui se fondent sur une valorisation de la minceur (Carof, 2021), de la jeunesse (Calasanti et King, 2022), et de la blanchité (Sekayi, 2003). La grosseur, elle, est comprise comme une déviance aux canons esthétiques et fait l’objet d’une stigmatisation importante en société. La chirurgie bariatrique peut être comprise comme une « technologie policière » qui vise à normaliser le corps gros (Morgan, 2011). Pour autant, il subsiste toujours un reliquat du stigmate passé : l’excès de peau suite à une perte de poids massive constitue un nouvel écart à la norme cutanée. En effet, parmi la multitude de micro‑standards auxquels les femmes sont sujettes (Dworkin, 1988 ; Wolf, 1990), la peau a une place de choix : elle doit être ferme, lisse, élastique, épilée, vierge de cicatrices, de vergetures, de cellulite (Ghigi, 2004), d’acné et d’irrégularités (Pomarède, 2013). « Avoir une belle peau » est donc une norme de genre (arborer un corps féminin doux et lisse), d’âge (effacer les traces du temps) et de validité (performer un corps non marqué par les stigmates du handicap), bien que les normes cutanées dépassent largement le cadre de ces trois dimensions (la peau peut être marquée suite à des accidents, des pratiques sportives, des maladies, des particularités morphologiques, etc.).

Si la question du surplus de peau suite à une chirurgie de l’obésité a fait l’objet d’une littérature en médecine, il n’existe pas d’équivalent en sociologie : que sait‑on de l’impact de l’excédent cutané sur les subjectivités grosses, la vie sociale, les pratiques de soi ? Comment est vécue cette nouvelle enveloppe corporelle et comment les femmes amincies se rapportent‑elles aux normes cutanées ? Quelles technologies (crèmes, sport, chirurgie réparatrice, etc.) mettent‑elles en place pour pallier ce stigmate ? Comment interpréter ce travail du corps ? Comment le genre, la classe et l’âge modèlent‑ils ces subjectivations ?

Le cadre théorique mobilisé sera celui de la sociologie et de la philosophie des normes et des subjectivités : en m’appuyant sur le travail de Foucault et de Mahmood notamment, je mêle à l’analyse du pouvoir des normes corporelles (la peau « normée ») l’étude des subjectivités et des techniques de soi qui façonnent les processus de subjectivation des femmes engagées dans un parcours bariatrique (entendu comme une disciplinarisation du corps stigmatisé et déviant). Dans un contexte social où la grosseur est associée à un défaut de moralité (Throsby, 2008 ; Vigarello, 2010), et où la ptose cutanée est perçue comme indésirable, se « fabriquer » un corps à la fois mince et tonique devient un devoir éthique (au sens de Foucault) dans lequel les personnes en parcours d’amaigrissement s’investissent pour performer les normes corporelles. Dans une perspective foucaldienne, il s’agira de réfléchir à la manière dont la chirurgie bariatrique (en tant que « travail du corps ») constitue une tentative de normalisation[5] qui est entravée par l’excès de peau : alors que les femmes qui se font opérer ont le désir de « standardiser » leur corps, et intériorisent en ce sens les normes cutanées, le surplus de peau constitue une nouvelle épreuve à ce projet. Par ailleurs, ces subjectivations ne sont jamais données d’avance et sont conditionnées par des inégalités sociales, de genre, de classe et d’âge notamment.

Une première partie sera consacrée au rapport à la peau chez les femmes ayant réalisé une chirurgie bariatrique (ou en parcours pour être opérées) et à la manière dont celles‑ci intègrent, majoritairement, les normes cutanées. L’objectif de la deuxième partie sera de montrer que face à ces normes, les « subjectivations cutanées » sont diverses : on peut les comprendre à l’aide des deux idéaux‑types que sont l’acceptation temporaire et la persistance de la honte corporelle. Enfin, dans les deux dernières parties, je m’intéresserai aux manières dont ces femmes tentent de « normifier » leur corps à travers la chirurgie réparatrice, l’accès à ces « pratiques de soi » étant inégalitaire (partie 3), et montrerai que cette normalisation corporelle s’avère toujours incomplète (partie 4).

MÉTHODE

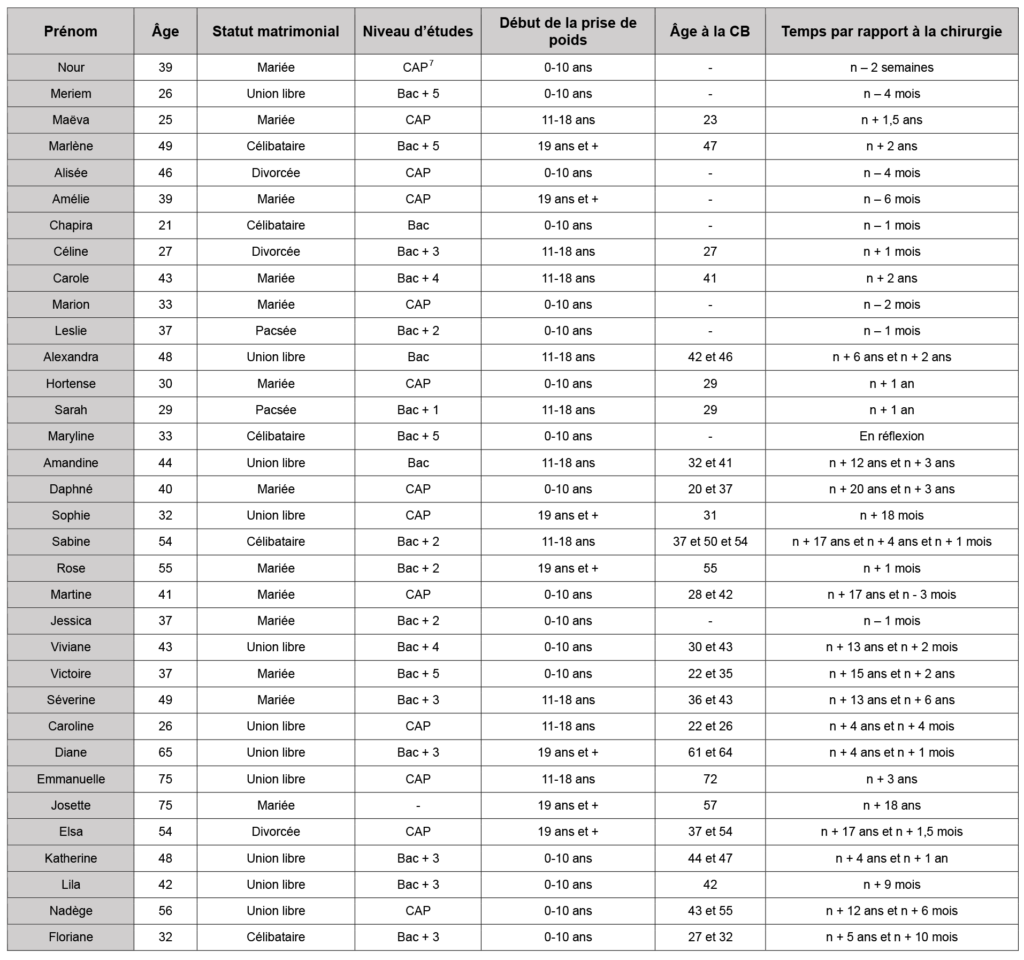

Pour étudier les subjectivités, les méthodes qualitatives sont particulièrement appropriées, puisqu’elles permettent d’approcher le niveau d’analyse intime qu’est celui des émotions, des discours sur soi, de l’expérience incarnée du corps, des sentiments, des représentations, des réflexions éthiques, etc. La méthodologie mobilisée repose donc sur 34 entretiens semi‑directifs réalisés auprès de femmes[6] ayant recouru à une chirurgie bariatrique ou étant en parcours pour en réaliser une. Certaines débutaient à peine le parcours pré‑chirurgie (6 mois avant l’opération pour la moins avancée), d’autres étaient opérées depuis longtemps (jusqu’à 18 ans après la chirurgie). Le corpus est représentatif en termes d’âge (âge moyen = 42 ans). Trois quarts des répondantes disent avoir été en surpoids ou « obèses » depuis l’enfance ou l’adolescence, et trois quarts d’entre elles étaient en couple au moment de l’enquête. En moyenne, le niveau d’études se situe entre bac +1 et bac +2. Les participantes ont été pseudonymisées. Les caractéristiques socio‑démographiques de ces femmes sont présentées dans le tableau ci‑dessous.

Tableau 1. Présentation des profils des interlocutrices.

[7] Je reprends ici la nomenclature des diplômes par niveau.

J’ai également réalisé une netnographie[7] auprès de groupes destinés aux patient·e·s de chirurgie bariatrique sur les réseaux sociaux (n=3). Après m’être présentée auprès des usager·e·s, j’ai mené une étude qualitative des posts publics relatifs à la chirurgie bariatrique qui sont publiés par des membres des groupes (futur·e·s opéré·e·s ou opér·é·s). Ces espaces ont des taux de fréquentation relativement élevés : de 10 000 à près de 30 000 inscrit·e·s selon le groupe. Cette ethnographie virtuelle a consisté à observer sur le temps long (n > 2 ans) les interactions entre les participant·e·s, à analyser les différents documents partagés (ordonnances, devis, photos, guides à l’usage des opéré·e·s, etc.) ainsi que les différents posts publiés (jusqu’à plus de 40 par jour pour le groupe le plus actif). Bien qu’il n’existe aucun protocole « méthodologiquement éthique » qui fasse consensus lorsqu’on réalise une ethnographie virtuelle (Tuikka, Nguyen et Kimppa, 2017), ma démarche a notamment consisté à annoncer ma présence aux internautes et à anonymiser les participant·e·s (pseudonymisation systématique et non divulgation des données à caractère personnel). Les extraits issus des commentaires sur les réseaux sociaux ont été légèrement transformés sans que ces changements n’altèrent le sens ou le ton des propos (Markham, 2012). Ces modifications sont essentielles puisque les commentaires ont un caractère semi‑public : il est donc possible d’en trouver les autrices si les extraits sont retranscrits mot‑à‑mot (Skågeby, 2009).

Notons toutefois que les deux méthodes utilisées souffrent certainement d’un biais de recrutement, puisque les répondantes ont été rencontrées sur les réseaux sociaux. On peut supposer qu’elles sont, plus que d’autres, particulièrement investies dans la transformation corporelle (elles demandent conseils et astuces, postent des photos et témoignages, etc.) et généralement plus satisfaites de leurs opérations. Des femmes qui ne seraient pas impliquées sur les réseaux et qui seraient de ce fait « coupées » de ce flux d’informations sont peut‑être moins alertes et informées sur les conséquences de la perte de poids sur la peau.

L’INCORPORATION DE LA NORME CUTANEE

Face à la stigmatisation des « peaux rebelles[8] » les corps gros ou anciennement gros sont, du fait de l’excès de poids et/ou de l’excès de peau, discréditables. Cet échec à performer les normes cutanées provoque le plus souvent un sentiment d’inadéquation : dans l’ultime majorité des cas, la norme est peu remise en question et est intériorisée par les femmes anciennement grosses. Par ce concept d’intériorisation du stigmate, on se réfère au processus par lequel l’individu stigmatisé en vient à s’évaluer à l’aune des caractéristiques abjectes et monstrueuses qu’on lui prête (Goffman, 1975).

LE CORPS MARQUÉ

Le corps gros est souvent déjà marqué par des irrégularités qui constituent autant de stigmates ou de déviances à la norme cutanée : il s’agit des bourrelets, des affections cutanées liées aux plis du corps (macérations notamment), vergetures dues aux prises de poids rapides, cellulite, etc. (Shrivastava, Aggarwal et Khazanchi, 2008). Parfois, les femmes interrogées étaient déjà confrontées – en plus de leur « obésité » – à un relâchement cutané. En cause, deux principaux facteurs : les grossesses et l’effet yoyo (prises et pertes de poids rapides et chroniques). L’âge moyen à la chirurgie bariatrique est 41,6 ans (Oberlin et Peretti, 2018) : la peau a donc souvent déjà souffert des transformations dues aux évènements de vie (on compte aussi les cicatrices dues à d’autres chirurgies) et aux évolutions physiologiques du corps (vieillissement).

Mais la chirurgie bariatrique implique une perte de masse d’une autre ampleur, et marque une évolution drastique de la forme de la peau : non seulement la peau perd en élasticité et « pend » en excès (ptose tissulaire) (Atlan, Capon‑Degardin et Martinot, 2004), mais en plus elle peut se « vider » de sorte à créer des irrégularités et des protubérances, dont certaines études disent qu’elles sont « aux formes étranges » (Shrivastava, Aggarwal et Khazanchi, 2008). Plusieurs facteurs prédisent la gravité de cet excédent cutané : les grossesses antérieures, la durée de l’« obésité », l’âge, la quantité de poids perdu, les régimes à répétition suivis de reprises de poids (Atlan, Capon‑Degardin et Martinot, 2004).

Le surplus de peau peut toucher toutes les parties du corps, mais il est souvent particulièrement spectaculaire au niveau du ventre, créant un tablier abdominal important. Le visage est lui‑aussi affecté : la peau pend au niveau de l’ancien double‑menton, les rides apparaîssent de manière prématurée. Les femmes que j’ai interrogées se plaignaient fréquemment de cet « effet secondaire » qu’elles ne préméditaient pas et sont souvent mécontentes de voir leur visage vieilli. Le désir d’une peau « jeune » et « ferme » a tout à voir avec une norme d’âge qui rend indésirables les traces du temps sur le visage. Ce « vieillissement » artificiel anticipé est souvent plus mal vécu par les patientes jeunes. Passé 50 ans, elles acceptent davantage ces marques qu’elles jugent finalement « appropriées » pour leur âge.

Marlène (49 ans, bac + 5) : Après ce que ça a changé au quotidien …. (rires), les rides sont venues ! Je n’avais pas de rides, du tout, du tout du tout, je t’assure ! Même pas de ridules ! Et bah j’en ai ! Ça m’embête … ? Non, parce que c’est la vie au final, et puis c’est l’âge, et puis voilà, je vais avoir 50 ans, donc ça me paraît normal au final d’avoir des rides, mais j’en avais pas. (…) C’est la vie, je vais avoir 50 ans, qu’est‑ce que tu veux que je te dise. Je peux pas ne pas avoir de rides, je peux pas ne pas être marquée. »En France, le risque de peau distendue suite à la chirurgie bariatrique est généralement plutôt bien connu des opérées, ce qui était moins le cas il y a 20 ans (Atlan, Capon‑Degardin et Martinot, 2004). Durant le parcours bariatrique, le·la chirurgien·ne digestif ainsi que les autres spécialistes qui encadrent le parcours[9] auront déjà alerté la patiente de la forte probabilité d’avoir un excès de peau. De la même manière, les notices d’information destinées aux patientes (disponibles notamment sur le site de la Haute Autorité de Santé, mais elles peuvent aussi être originales et propres à chaque hôpital) mettent en garde contre cette conséquence et sur l’impact psychologique qu’elle peut avoir en termes d’image corporelle. Cette connaissance du risque d’excès de peau est également relayée sur les réseaux sociaux, comme c’est très souvent le cas sur les groupes de chirurgie bariatrique dans lesquels j’ai pu enquêter. Souvent, les photos avant/après qui y sont postées exposent explicitement l’effet de la perte de poids rapide sur la peau. Par ailleurs, les opérées sont souvent en lien avec des pairs (membre de la famille, ami·e, connaissance, internaute) ayant réalisé une chirurgie bariatrique : dans ce cas‑là l’expérience de l’excès de peau peut être directement rapportée à la nouvelle patiente.

LA PEAU QUI POSE PROBLÈME

On sait qu’une faible estime corporelle est fréquente chez les femmes grosses qui souhaitent réaliser une chirurgie bariatrique (Claudon, Roché‑Bauchet, Guirkinger, Lighezzolo‑Alnot et Ziegler, 2012), et que l’espoir d’avoir une apparence améliorée est l’une des motivations les plus importantes à la chirurgie (Bennett, Grilo, Alperovich et Ivezaj, 2022). La satisfaction liée au corps augmente généralement après la perte de poids, mais il subsiste des complexes liés à l’élasticité de la peau (Kubik, Gill, Laffin et Karmali, 2013). En effet, la peau relâchée est unanimement perçue négativement chez les femmes de mon corpus. Toutes jugent cet effet secondaire indésirable et peu esthétique. Pour qualifier leur nouvelle peau, les personnes enquêtées utilisent le champ lexical de la laideur et de l’irrégularité. On peut essayer, à partir des entretiens, de dresser une liste qualitative des termes employés pour désigner l’excès de peau : très laid, affreux, repoussant, disgracieux, dégoûtant, très moche, pas joli, immonde ; mou, flasque, distendu, qui pend, qui pendouille, fripé ; vagues, ventre de petite vieille, seins en gants de toilette, visage fatigué, cerné, marqué, ridé, cou de pintade, ailes de chauve‑souris géantes aux bras, etc. Ces qualifications traduisent une incorporation de la norme selon laquelle la peau, pour être belle, normale et désirable, devrait être ferme, jeune et non marquée (Troisoeufs, 2019). En société, les représentations corporelles disponibles excluent la « peau qui pend ». Lorsque celle‑ci est effectivement représentée, elle est toujours conçue comme suppressible, inesthétique, bizarre, anormale, voire pathologique (on parle bien de peau « en trop »).

Les personnes enquêtées rapportent parfois des désagréments liés à l’excès de peau, même si ceux‑ci sont très variables selon les femmes interrogées et dépendent largement de l’ampleur de la ptose cutanée : la peau qui pend entrave leur mobilité, l’exercice d’activités (travail, loisirs, ménage, marche), peut créer des douleurs (problèmes de dos et de nuque), odeurs, intertrigo, irritations, difficulté à trouver des vêtements, etc., ce qui rejoint les données issues de la littérature scientifique sur la question (Gunnarson, Frøyen, Sandbu, Thomsen et Hjelmesæth, 2015). Ces difficultés semblent toutefois sous‑représentées dans mon corpus, où les femmes interrogées disent souffrir davantage des problèmes d’image corporelle engendrés par le surplus de peau, et non de difficultés « fonctionnelles ».

LA DIVERSITÉ DES « SUBJECTIVATIONS CUTANÉES »

Passé ce constat d’une intériorisation des normes corporelles, il faut toutefois rendre compte de la diversité des « subjectivations cutanées », soit les manières multiples de se rapporter à la peau et de s’approprier différemment les normes[10]. Effectivement, les expériences divergent entre les femmes qui jugent que l’excès cutané est un « moindre mal », et celles qui sont profondément affectées par cette peau disgracieuse. Je propose de rendre compte de ces deux attitudes idéales‑typiques à travers deux profils distincts : celles qui acceptent temporairement leur excédent cutané (qui devra toutefois être corrigé par une chirurgie réparatrice), et celles qui vivent cette réalité corporelle sur le registre du dégoût et de la honte.

L’ACCEPTATION PROVISOIRE

Chez celles qui relativisent le surplus de peau, l’argumentaire selon lequel « ce n’est pas la fin du monde » se structure autour de plusieurs justifications. D’abord, il y a l’idée selon laquelle l’excès de peau est une conséquence négative minime de la perte de poids face à tous les effets positifs que celle‑ci a pu engendrer en termes de mobilité, de normalisation, de qualité de vie, de résolution de problèmes de santé, d’amélioration de l’image de soi. La peau est alors considérée comme un « prix raisonnable à payer » pour accéder à ce corps normo‑pondéré qui leur offre de nouvelles opportunités dans le monde social.

Séverine (49 ans, bac + 3) : Si tu veux pour moi y’a toujours une contrepartie. (…). La peau n’a pas le temps de se tendre, tout simplement. Donc il faut bien que ça pèche quelque part grosso modo. (…). Mais … automatiquement y’a des conséquences si tu veux. Donc ma foi, j’estime qu’au final c’est pas si cher payé pour une perte de poids.

Un autre argument consiste à dire que les complexes liés à la peau ne naissent pas de manière spontanée mais s’insèrent dans la continuité d’une souffrance corporelle qui existait déjà avant la perte de poids. Les difficultés cutanées se déplacent mais ne surgissent pas ex nihilo suite à la perte de masse graisseuse : le mal‑être lié à la peau préexistait à la chirurgie.

Par ailleurs, ces femmes auront tendance à normaliser leur situation et à se rapporter à l’expérience partagée par la plupart des autres opérées, ce qui relativise leur mal‑être. Elles situent leur expérience dans la continuité d’une lignée de femmes opérées qui ont vécu ces désagréments avant elles, et conçoivent que l’excès de peau est inévitable. Elles vivront encore mieux la ptose cutanée si elles se comparent à des cas plus « catastrophiques » que le leur.

D’autres femmes encore perçoivent dans leur surplus de peau le témoignage de leur parcours et de leurs réussites. La peau a dans ces cas une dimension mémorielle forte et est censée rappeler – à soi et au monde – l’étendue des difficultés traversées et l’expérience victorieuse de la perte de poids (entendue comme une disciplinarisation réussie de soi).

Enfin, la plupart des femmes interrogées vivent leur excès cutané comme une situation temporaire et projettent de réaliser une ou plusieurs chirurgies réparatrices. Dans ces cas‑là, le malaise lié à la peau est relativisé par la conscience que les opérations futures marqueront la « dernière étape » dans la normalisation du corps anciennement « obèse ».

D’autres encore, très rares cependant, se sentent bien avec ce surplus de peau et n’envisagent pas de réaliser de chirurgie réparatrice. Elles disent être à l’aise avec l’état de leur peau et l’accepter sans mal.

Sophie (32 ans, CAP) : J’ai de la peau qui pend, mais au final, je m’en fiche un peu. Je n’ai pas fait d’abdominoplastie, et honnêtement c’est pas d’actualité, parce que je me sens bien avec mes cicatrices et avec ma peau.Pour toutes ces femmes, la peau pose problème mais ne constitue pas nécessairement un frein à la vie sociale. Elles disent ne « rien s’interdire » et profitent des effets positifs de la perte de poids sur leur image corporelle. La peau est tout de même vécue comme un complexe (elles considèrent que ce n’est « pas joli »), mais elle n’entrave pas ou peu la participation à leurs activités : pas de difficulté à se mettre nue, en maillot de bain, en jupe ou dans des vêtements qui découvrent le corps. Souvent, ces femmes sont plus âgées (40 ans ou plus), en couple (mariées ou en union libre), ont déjà eu des enfants, et ont eu une perte de poids moins importante, bien qu’on ne puisse former un profil social idéal‑typique définitif tant les situations varient d’une femme à l’autre.

À la lecture des entretiens, la question de l’âge apparaît comme particulièrement saillante. En effet, l’excès cutané est vécu moins douloureusement chez les femmes plus âgées. Les préoccupations esthétiques ne sont pas inexistantes mais sont moins importantes chez elles. Effectivement, on sait que les injonctions à la minceur et à la peau ferme décroissent avec l’âge mais sont remplacées par d’autres attentes genrées, notamment celles du care (Lepiller, 2015) et du bien‑vieillir (Billé, 2020 ; Voléry, 2013). Dans une société âgiste[11] (Bizzini, 2007), aux différents âges de la vie correspondent des prescriptions corporelles et comportementales différentes pour les femmes : la « ménopause sociale » est associée à un déclin de la sexualisation des corps féminins vieillissants (Charlap, 2015). Comme le montre Lambert (2018), la volonté de perdre du poids chez les femmes plus âgées est plus liée au désir de vieillir « en santé » et de pouvoir assurer un rôle de care[12], qu’au souhait de performer des normes de séduction dans les rapports romantico‑sexuels.

LE DÉGOUT ET LA HONTE DE SOI

D’un autre côté, il y a celles, plutôt majoritaires, qui vivent très mal leur excès de peau, et là encore, plusieurs préoccupations sont mises en avant pour justifier cette souffrance. D’abord, il y a les sentiments de honte et de dégoût qui poussent ces femmes à s’autoévaluer négativement ainsi qu’à faire preuve d’autolimitation lorsqu’il s’agit de s’investir dans certaines activités de la vie sociale (piscine, plage, vêtements, sport, nudité, etc.). L’écart aux standards esthétiques est insupportable et génère un sentiment d’indignité. L’aversion envers son propre corps est souvent déjà présente lorsque celui‑ci est encore gros, mais peut s’aggraver avec la perte de poids. Dans ces cas‑là, les femmes rapportent avoir le sentiment d’être toujours grosses : l’excédent de peau est précisément ce qui les empêche d’adopter une identité de femme « normo‑pondérée » (Alegría et Larsen, 2015).

Delphine : Personnellement, je me sens toujours obèse. En plus avec la peau qui pend de mon ventre et de mes bras, c’est limite si je suis pas plus complexée qu’avant !Adélaïde : Mon corps change. Je n’ai plus de kilos en trop mais j’ai du mal à accepter ma peau qui pend. Franchement c’en est à me faire peur … Les fesses, le ventre, les bras, les cuisses, le menton, je me dégoûte.La honte expérimentée a aussi à voir avec le sentiment de ne pas être assez bien pour son partenaire et d’avoir un corps non désirable. Le corps féminin est alors appréhendé à partir de sa capacité à susciter du désir chez le conjoint[13]. Cela est particulièrement vrai chez les femmes plus jeunes, chez qui le surplus de peau peut inhiber l’exposition du corps dans l’intimité sexuelle. Ces situations sont d’autant plus mal vécues que les femmes opérées avaient l’espoir de voir leur vie sexuelle améliorée par la perte de poids et donc la disparition hypothétique de complexes liés au corps. En réalité les complexes se déplacent simplement du poids excessif à la peau excessive.

Marie : Par rapport au sexe, j’ai des complexes avec mon copain. Je pensais que perdre du poids ça me libérerait mais pas du tout, je ne veux pas qu’il touche ces ondulations. Pourtant j’ai une super libido quand je suis habillée mais quand j’enlève mes vêtements j’ai plus aucune confiance en moi, du coup il est frustré.La détresse liée au surplus de peau intervient aussi lorsque les femmes ont du mal à s’habiller. L’excès de peau rend le shopping difficile pour certaines, alors même qu’elles espéraient de la perte de poids une plus grande liberté dans le choix de leurs vêtements. Un exemple rapporté plusieurs fois est celui du pantalon ou du jean, difficiles à trouver à sa taille lorsque l’on a un fort excédent de peau au niveau du ventre. Le tablier abdominal nécessite un pantalon large à la taille, alors que les jambes sont souvent amincies. L’habillement devient un handicap qui vient remplacer celui de l’excès de poids (Troisoeufs, 2019). Beaucoup s’interdisent certains vêtements : il s’agit par exemple de refuser de porter des t‑shirts ou des débardeurs en été pour ne pas découvrir ses bras, et de supporter la chaleur avec des manches longues.

Sarah : À cause de la peau qui pend je ne supporte plus mon corps, je ne m’habille plus, je n’ai plus de vie sexuelle, je ne peux pas aller à la piscine ou à la plage, je ne fais plus rien !Mais entre ces deux attitudes idéales‑typiques, la limite n’est pas toujours claire : il n’est pas rare de naviguer entre ces deux rapports à la peau selon les temporalités et les activités en jeu.

Caroline (26 ans, CAP) : Par contre je pourrais toujours pas me mettre en maillot de bain sur la plage, je pense pas non. Dans le cadre privé, une piscine ou quoi, chez mes beaux‑parents, ouais. Mais j’irais pas à la piscine municipale ou à la plage en maillot de bain, non. (…) Par contre j’ai aucun problème à me mettre nue devant mon mari par exemple. Il peut me voir nue, en pleine lumière du jour, ça me fait ni chaud ni froid.En résumé, les facteurs déterminants dans le fait de développer un rapport conflictuel à l’excès de peau semblent être liés à l’âge (la peau est mieux vécue lorsqu’on avance en âge), au genre[14] (la peau est moins bien vécue par les femmes), au fait d’être en couple, et bien sûr, à l’ampleur de l’excès de peau, elle‑même grandement déterminée par l’étendue de la perte de poids (Kubik, Gill, Laffin et Karmali, 2013 ; Langer, Singh, Aly et Cram, 2011). De manière générale, les femmes qui présentent une grande souffrance liée à leur apparence physique et qui ont de fortes attentes envers la chirurgie peuvent avoir plus de difficultés à accepter un corps qu’elles jugent « inachevé ». Malgré ces différences, toutes ces femmes ont en commun de considérer cet excédent cutané comme inesthétique, voire inconfortable. Dès lors, que font‑elles, concrètement, pour « normaliser » leur corps et atteindre les standards sociaux qu’elles ont incorporés ? Quelles solutions s’offrent à elles et qu’est‑ce qui détermine leur (non‑)usage ?

RÉPARER LE CORPS ABIMÉ

Avant de recourir à la chirurgie réparatrice, les patientes adoptent de nombreuses stratégies pour normifier le corps, des « pratiques de soi », conçues comme des techniques, des actions, qui visent à la production d’un soi « éthique[15] », digne, et normal (Foucault, 1983). D’abord, il y a le sport : les opérées s’investissent dans des activités sportives telles que la musculation, la natation et l’aquagym notamment. Ensuite, il y a l’utilisation de cosmétiques : crèmes, baumes, huiles en tous genres, qui constituent une « stratégie de protection de la silhouette » (Corbeau, 2013, 35). Elles ont aussi parfois recours à des exercices faciaux (qui visent à retendre le double‑menton et à estomper les rides), et à des automassages aux huiles végétales. Une autre technique très courante consiste à prendre des compléments alimentaires en prévention (dès l’avant chirurgie) : il s’agit de cures de collagène marin, de zinc, de spiruline, d’acide hyaluronique, etc. Enfin, elles utilisent parfois des vêtements de compression : manchettes, gaines, ceintures abdominales, corsets, shorts, qui sont censés « maintenir la peau » et limiter le relâchement cutané[16]. La réappropriation du corps amaigri passe par des « gestes de soin » (Andrieu, 2013), mais s’avère le plus souvent difficile voire impossible : face au surplus de peau, les méthodes non invasives sont peu efficaces. Il est presque impossible pour la peau de retrouver sa fermeté originelle après une perte de poids massive (Boswell, 2010). Dans ce cas, des chirurgies réparatrices peuvent être envisagées.

LA CHIRURGIE RÉPARATRICE : UN ENJEU DE LÉGITIMITÉ

Une grande partie des femmes enquêtées aimeraient, si elles pouvaient, réaliser une ou plusieurs opérations de chirurgie réparatrice[17], et c’est encore plus vrai chez les femmes jeunes[18]. Souvent, elles établissent un ordre de priorité selon les parties du corps qui sont les plus handicapantes, socialement et subjectivement. C’est l’abdominoplastie (ventre) qui est incontestablement la plus plébiscitée[19], puis le body lift (ventre et fesses), la brachioplastie (bras), la cruroplastie (jambes/cuisses), et le remodelage des seins (Gunnarson, Frøyen, Sandbu, Thomsen et Hjelmesæth, 2015 ; Jiang et al., 2021). Pour celles qui souhaitent faire plusieurs opérations, la fabrique du corps « normal » peut prendre plusieurs années, puisqu’il faut en moyenne attendre 3 à 6 mois entre chaque intervention (Atlan, Capon‑Degardin et Martinot, 2004) et encore plus s’il faut économiser. La normification du corps constitue donc un travail de longue haleine qui se heurte à de nombreuses contraintes matérielles et temporelles : ce processus n’est pas donné à toutes.

En effet, la question du financement de ces opérations est centrale chez les répondantes. En médecine esthétique, on fait une distinction entre les chirurgies dites « esthétiques » (qui sont à finalité purement esthétique et sans enjeu thérapeutique) et les chirurgies dites « réparatrices » (qui ont une légitimité « médicale » et sont censées corriger des malformations ou des séquelles qui entraînent des difficultés fonctionnelles et/ou psychologiques).

Cette distinction est importante du point de vue de la santé publique : le remboursement par la sécurité sociale dépend du jugement selon lequel certaines opérations sont nécessaires et légitimes, tandis que d’autres ne le sont pas. Le droit s’appuie donc sur des standards implicites de normalité et d’anormalité esthétique qui traduisent une certaine conception de la « beauté » et du corps « normé » (Jobart, 2012). La prise en charge à 100% est possible si la chirurgie est médicalement justifiée et prescrite par un médecin (c’est le médecin conseil de l’Assurance maladie qui en fait le diagnostic), et si l’opération est réalisée au sein d’un établissement public/conventionné[20].

Face à cette « échelle de légitimité des chirurgies », les réactions des opérées sont divisées. D’une part, quelques‑unes intériorisent la limite entre ce qui relève du nécessaire ou de l’artifice. Celles‑là ne légitiment l’opération pour elles‑mêmes que par la validation de la prise en charge par la sécurité sociale. Si leur dossier n’est pas accepté, elles jugeront leur demande « non grave » ou superflue et pourront renoncer à la chirurgie. C’est le cas de Barbara :

Barbara : « Je n’arrive pas à me faire à l’idée de faire quelque chose pour l’esthétique en fait. Me faire opérer pour des raisons de santé j’arrive à le gérer. (…) Symboliquement parlant, si la sécu accepte de prendre en charge l’opération (…) à ce moment‑là, ça me permettra de me dire qu’il y a une raison médicale à me faire opérer. Si la sécu n’accepte pas la prise en charge, je ne sais pas si j’arriverai à me faire opérer.D’autres, plus nombreuses, jugent nécessaire l’ensemble des opérations qu’elles souhaitent effectuer et considèrent qu’elles ne pourront « tourner la page » qu’à cette condition. La chirurgie réparatrice les place en décideuses face à leur apparence : le corps « subi » devient un corps « choisi » (Boëtsch, 2013). Elles critiquent fortement les critères de la sécurité sociale et contestent la limite entre « réparateur » et « esthétique », qu’elles jugent arbitraire et peu appropriée à l’expérience du corps amaigri. Par exemple, le remodelage des seins n’est presque jamais pris en charge car jugé à finalité « esthétique ». Certaines d’entre elles reprochent aux médecins de prendre parfois des décisions injustifiées et ont le sentiment que c’est « à la tête du patient ». Une femme enquêtée notamment, dit être désespérée du refus du médecin pour la prise en charge d’une abdominoplastie :

Karine : À cause de la peau qui pend je me supporte plus. Le médecin conseil a été catégorique, il refuse la chirurgie. Il m’a dit qu’il en avait rien à faire de l’aspect psychologique et que c’était uniquement esthétique ! Alors que franchement j’ai une peau dégueulasse. J’ai que 23 ans et je peux même pas profiter de ma jeunesse. Ce système me dégoûte, j’en peux plus de souffrir autant.Si une majorité des patientes enquêtées disent envisager la chirurgie réparatrice, il existe toutefois des freins – sociaux, matériels, sanitaires et psychologiques – qui entravent la possibilité pour elles d’effectivement passer le cap.

FAIRE OU NE PAS FAIRE ? FREINS A LA CHIRURGIE RÉPARATRICE

Le premier frein est celui du temps : la chirurgie reconstructrice ne peut intervenir qu’après une période de stabilisation pondérale, dont la durée dépend des recommandations du·de la chirurgien·ne digestif et/ou esthétique (18 mois en moyenne (Atlan, Capon‑Degardin et Martinot, 2004)). L’attente est parfois conditionnée par le désir d’une future maternité : certaines femmes jeunes ne voient pas l’intérêt de faire une chirurgie abdominale alors que la peau risque de se détendre à nouveau après une grossesse :

Maëva (25 ans, CAP) : À mon âge, c’est un peu con de le faire sachant qu’il va y avoir un projet bébé qui va se mettre en route. Donc ce serait un peu con de tout rafistoler alors que dans deux ans je vais tout reprendre. Donc je dis « on attend ».L’un des plus gros freins à la chirurgie réparatrice est d’ordre économique : les chirurgies, si elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, sont coûteuses (entre 2000 et 6000 euros en moyenne, les dépassements d’honoraires étant très variables selon le·la chirurgien·ne et la ville d’exercice). Le remboursement est souvent une condition sine qua non à la chirurgie pour ces femmes : on sait que la relation entre prévalence de l’ « obésité » et niveau de revenu est inversement proportionnel (Matta et al., 2016). La chirurgie réparatrice n’en demeure pas moins nécessaire et indispensable pour certaines, qui devront alors économiser pour accéder au corps désiré. En ce sens, elle constitue une pratique esthétique inégalitaire, qui distingue celles qui détiennent les ressources matérielles pour atteindre la peau souhaitée de celles qui ne le peuvent pas. Le capital corporel se construit aussi à partir du capital économique[21].

Annabelle : La chirurgienne a fait la demande de prise en charge mais elle m’a avertie qu’en ce moment la sécu faisait plein de refus ! Franchement c’est super ça … En plus, les frais d’honoraires, non mais ça m’a achevée ! 1400 euros de frais d’honoraires ! Je suis sérieuse, 1400 euros ! C’est un salaire quoi. Non mais sérieusement, ils sont timbrés ces médecins ….La question de la prise en charge est d’autant plus importante qu’elle conditionne la prescription d’un arrêt maladie. Pour celles qui n’ont pas d’accord pour le remboursement, cela signifie investir des ressources – financières bien sûr, mais aussi temporelles, matérielles et sociales – pour mener à bien leur projet esthétique : poser des vacances qui seront dédiées à la convalescence[22] et régler tous les soins infirmiers et pharmaceutiques (injections, pansements, médicaments, visites à domicile, etc.). Par ailleurs, selon le capital économique et culturel de chacune, la literacy en santé, soit l’ensemble des compétences qui permettent de « lire » le système de santé, est inégale. Certaines femmes (souvent les plus précaires) n’ont pas conscience par exemple des différences de prise en charge entre les services publics et privés et peuvent se diriger spontanément vers des cliniques privées : elles se montrent alors souvent démunies face aux dépassements d’honoraires requis.

Une raison parfois invoquée, et qui a tout à voir avec le genre des patientes, consiste à dire que le temps de la chirurgie et de la convalescence empêcherait ces femmes d’assurer leur rôle parental et ménager à la maison. Elles projettent le fait de ne pas pouvoir réaliser les tâches quotidiennes et participer au bon fonctionnement du ménage (s’occuper des enfants, cuisiner, activités ménagères, faire les courses, etc.). Cela traduit une incorporation du rôle genré qui leur est assigné dans le couple hétérosexuel : elles s’inquiètent que la chirurgie les empêche de s’investir – temporairement qui plus est – dans les tâches qui leur sont socialement attribuées du fait de leur genre. Il y a fort à parier que cette préoccupation ne se retrouve pas (ou moins) parmi les hommes opérés, dont on sait, pour la chirurgie bariatrique déjà, qu’ils sont entourés et soutenus quasiment exclusivement par des femmes (mères, sœurs, amies, aides, etc.) (Newhook, Gregory et Twells, 2015).

En résumé donc, il existe un certain nombre de freins à la réalisation des chirurgies réparatrices[23], alors que l’excès de peau est toujours (ou presque) vécu comme indésirable[24] : en ce sens, atteindre un corps « normé » n’est pas donné à toutes, le succès des subjectivations cutanées étant largement déterminé par la possession de ressources inégalement réparties en société. Ce sont les femmes les plus précaires qui sont, comme souvent, les plus pénalisées[25].

LA CHIRURGIE BARIATRIQUE COMME NORMALISATION CORPORELLE INCOMPLÈTE

L’une des motivations premières à la chirurgie bariatrique chez les femmes est d’ordre esthétique : si ce n’est pas la seule raison qui pousse à s’engager dans un parcours d’amaigrissement (on a déjà montré que la santé, le care, le déshandicap et le fait d’échapper à la stigmatisation constituent des attentes fréquentes (Lambert, 2018 ; Lepiller, 2015 ; Troisoeufs, 2019)), elle demeure toutefois centrale et ce, surtout chez jeunes femmes. La perte de poids et l’excédent de peau qui en résulte sont presque toujours vécus comme inesthétiques, ce qui pousse souvent les opérées à avoir recours à la chirurgie réparatrice : mais là encore, est‑ce à dire que le corps « lissé » par le bistouri normifie définitivement le corps anciennement gros ? Comment analyser ce désir de normalisation corporelle par la chirurgie (bariatrique, mais surtout réparatrice) ?

LA RANÇON DE LA NORME

Un corps qui aurait souffert d’un fort excès de poids par le passé peut difficilement être transformé de sorte à éliminer toute trace de l’ancienne grosseur. Les chirurgies réparatrices ne sont pas sans contrepartie : il existe bien sûr un risque de complications, mais aussi une « rançon cicatricielle » (Atlan, Capon‑Degardin et Martinot, 2004) d’autant que les cicatrices peuvent s’avérer inesthétiques (larges, rouges, boursouflées, irrégulières) (Gilmartin, Bath‑Hextall, Maclean, Stanton et Soldin, 2016). Malgré l’harmonisation de la silhouette, il reste donc des stigmates cutanés jugés dérangeants. En effet, dans les représentations corporelles qui sont disponibles et valorisées en société, le corps « mutilé » n’a pas sa place : suite à plusieurs chirurgies réparatrices, le corps peut ressembler à un patchwork, les cicatrices délimitant différents morceaux du corps (notamment la cicatrice traversante très apparente de l’abdominoplastie ou du body lift, qui coupe le corps en deux). Ainsi, des cicatrices visibles documentent l’ancienne « obésité ». Cela peut constituer un stigmate puisque la peau indique aux témoins de ces traces que leur porteuse a commis, par le passé, la « faute morale » d’avoir été grosse (Throsby, 2012). Cela dit, l’identification des femmes opérées comme des « anciennes grosses » ne se fait pas automatiquement et est uniquement possible dans des circonstances spécifiques (nudité, plage, vêtements légers).

Pourtant, les cicatrices semblent être bien tolérées par les femmes enquêtées, et ce pour trois raisons. D’abord, elles se disent surtout heureuses d’avoir une peau plus ferme et des contours plus lisses. Même si la peau a souffert, le fait d’habiter un corps « normal » est suffisant à leur bien‑être corporel. Ensuite, elles insistent sur la dimension mémorielle du corps et affirment que les traces des chirurgies sont autant de « rappels » de leur souffrance passée. Les cicatrices sont une mémoire qui leur permet de se souvenir leur combat, et leur « victoire[26] » contre l’« obésité ». Enfin, elles relativisent ces marques : les cicatrices s’estompent avec le temps, s’éclaircissent, s’aplatissent. Elles ne sont pas non plus visibles partout : en certains endroits (entre les cuisses, sous les seins, sous les bras), elles sont même relativement « cachées ». La chirurgie reconstructrice apporte aux opérées « confort, contrôle et conformité », pour reprendre le titre d’une étude de Crompvoets (2006) sur la reconstruction mammaire après mastectomie. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes publient des photos « avant‑après » qui mettent en scène un nouveau « soi » normalisé : la silhouette est affinée et la peau est retendue. Dans certains cas même, elles expriment une fierté à montrer leur corps marqué à d’autres femmes, qui « prouve » aux sceptiques qu’elles ont bel et bien été grosses par le passé (Gruys, 2012). Ce dévoilement est particulièrement propice dans un contexte de fat talk, entendu comme l’ensemble des interactions qui visent à échanger sur l’expérience du poids. Dans ce cadre, les coutures du corps font l’objet d’un travail discursif sur l’« obésité » passée et peuvent générer des sentiments positifs : joie, fierté, estime de soi, inspiration pour les futures opérées. Cette exposition et ces discours interviennent dans certains contextes genrés et/ou en non‑mixité gros·ses et ancien·ne·s gros·ses, la visibilité des marques corporelles pouvant être discréditable en société (puisqu’elle signale l’immoralité passée). Le stigmate devient alors contextuel (Goffman, 1975). Les récits de ces expériences victorieuses, bien que vécus et perçus positivement, reconduisent cependant les normes corporelles sexistes et grossophobes souvent caractéristiques du fat talk : c’est l’acquisition d’un corps féminin mince qui est valorisée (Arroyo et Hardwood, 2014). C’est toute l’ambivalence du fat talk, qui peut être investi positivement (cela fait du bien d’échanger sur le poids dans une société marquée par la diet culture[27]) tout en renforçant la mésestime corporelle des femmes (Mills et Fuller‑Tyszkiewicz, 2017). Globalement cependant, les patientes s’approprient leurs cicatrices et redéfinissent ainsi ce qu’est une peau « acceptable ». Certaines font des tatouages pour embellir ou cacher ces traces : il s’agit encore d’une pratique de soi, une « technique corporelle » qui vise à se produire comme sujet normé.

Les études biomédicales qui portent sur les conséquences des chirurgies réparatrices sur les ancien·ne·s gros·ses sont nombreuses, et rapportent toutes les effets bénéfiques qu’il y a à passer sous le bistouri : plus de fonctionnalité physique, amélioration du bien‑être mental, sentiment d’être « en santé », plus grande satisfaction corporelle, plus d’engament dans la vie sociale et plus d’exposition du corps, meilleur maintien du poids sur le long‑terme (Gilmartin, Bath‑Hextall, Maclean, Stanton et Soldin, 2016 ; de Vries et al., 2020). Chez de rares opéré·e·s toutefois, il subsiste un sentiment de honte et d’anormalité lié à la sensation d’avoir un corps toujours laid, mutilé, choquant du fait des cicatrices (Gilmartin, Bath‑Hextall, Maclean, Stanton et Soldin, 2016). Dès lors, comment penser – philosophiquement et sociologiquement – les tentatives de normification par la chirurgie bariatrique et réparatrice ?

NORMALISATION DE LA PEAU, SUBJECTIVATION ET MORALITÉ

Si la littérature scientifique s’est beaucoup penchée sur les limitations fonctionnelles qu’impliquaient un fort excès de peau, mon enquête suggère que c’est surtout le sentiment d’« anormalité » et de non‑conformité aux normes corporelles qui créé une souffrance importante. Pour ce qui est de l’excédent cutané, les récits des femmes interrogées révèlent que ce n’est pas tant la stigmatisation effective qui les pousse à avoir un rapport conflictuel à leur peau[28], mais plutôt la sensation subjective de ne pas performer un corps féminin « normal » valorisé en société. En effet, certaines craignent le regard d’autrui et se prémunissent du jugement esthétique en évitant d’exposer leur corps, mais aucune n’a fait mention d’une stigmatisation effective (pas de moqueries, humiliation, insultes, etc.). Seule exception notable, que rapporte également Throsby dans son étude sur la chirurgie bariatrique (2012) : les commentaires – dévalorisants ou simplement « naïfs » ‑ des enfants. Maëva raconte :

Maëva : L’autre fois mon fils de 7 ans il m’a dit « Maman, t’as plus de fesses au niveau de ton ventre qu’au niveau de tes fesses » (rires) !Dans un contexte social marqué par la grossophobie, l’incorporation du stigmate est telle que même en l’absence de violences objectives (concernant l’excès de peau), le rapport de soi à soi et l’ « auto‑surveillance » (qui rappellent le panoptique foucaldien) produisent un sentiment de non‑conformité et d’échec. L’excès de peau constitue une « preuve » de l’immoralité passée (Throsby, 2012). Le non‑respect de la norme cutanée implique donc des « sanctions internes » qui agissent sur la vie psychique des sujets (Demeulenaere, 2003). C’est le regard négatif sur soi qui produit un désir de normalisation : la force de la norme corporelle ne se trouve plus uniquement dans les injonctions sociales à arborer un corps « beau » mais dans l’intériorité même du sujet qui, en se disciplinant lui‑même, exprime une révérence à la norme et en ce sens, la reconduit (Foucault, 1983). C’est donc l’assujettissement à la norme corporelle qui paradoxalement, transforme les femmes « disciplinées » en sujets moraux dignes d’humanité (Foucault, 1983 ; Macherey, 2009).

Toutefois, il ne s’agit pas d’analyser la volonté de normification corporelle (« retendre la peau ») comme une « servitude volontaire », une « fausse conscience » ou une forme d’aliénation, comme cela a déjà pu être dit au sujet de la chirurgie esthétique chez les femmes (Bordo, 1999). Les pratiques esthétiques qui visent à performer la norme cutanée de fermeté (qu’il s’agisse de l’usage de crèmes, de vêtements de contention, de sport, ou encore de la chirurgie réparatrice) s’insèrent dans des dispositifs de pouvoir qui les rendent possibles et désirables, mais produisent paradoxalement un sentiment de liberté et de contrôle chez les femmes qui voient leur silhouette « normalisée ». Des études analysent la chirurgie bariatrique, mais aussi réparatrice, comme une technique de « bio‑contrôle » volontaire, de gourvenementalisation des corps, sorte d’auto‑dressage qui pathologise un corps pourtant sain (la peau est inesthétique mais non dangereuse pour la santé) (Morgan, 2011). Certaines militantes vont jusqu’à parler de « mutilation » lorsqu’elles font référence à la chirurgie de l’obésité. Pour autant, si le contexte normatif contraint les corps anciennement gros à la conformation, le fait de performer la norme cutanée par la chirurgie réparatrice est vécu comme gratifiant et « empouvoirant[29] », d’autant que ces opérations dépassent l’enjeu de l’accès à une norme esthétique puisque la peau en excès peut aussi constituer un handicap fonctionnel (mais ce n’est pas toujours le cas). Par ailleurs, la norme n’est jamais reconduite à l’identique mais est constamment requalifiée (au sens de Butler). Pour un même standard esthétique (avoir une peau ferme), l’expérience de l’excès de peau est multiple et traduit une diversité des manières de se rapporter aux normes corporelles : on a présenté plus tôt ces différentes « subjectivations cutanées ». Il faut donc à la fois prendre en compte les « codes esthétiques » et le contexte normatif qui rendent possible cette fabrique du corps « normal », sans nier toutefois l’expérience incarnée de la transformation corporelle, qui est vécue comme une émancipation du « moi » passé[30].

Par ailleurs, si les « subjectivations cutanées » sont des processus par lesquels les patientes s’approprient les normes pour les faire leurs, toutes les femmes ne parviennent pas à atteindre les objectifs corporels rêvés, ceux‑là même qui signeraient un amaigrissement « réussi ». Comme cela a été montré plus tôt, les catégories conceptuelles du genre, de l’âge et du milieu social sont utiles pour faire émerger ces différences et ces inégalités. La subjectivation ne se fait donc pas tel un mouvement naturel qui résulterait d’une volonté individuelle incoercible, mais est toujours rendue possible par des conditions (matérielles, temporelles, sociales, des dispositions, etc.) « favorables à » (Eribon, 2013 ; Lahire, 2021).

CONCLUSION

La chirurgie bariatrique est considérée comme un « traitement » de l’« obésité ». Cette assomption traduit une conception biomédicale de la grosseur : on s’imagine qu’en enlevant le poids en excès et en améliorant l’état de santé, l’« obésité » disparaîtra. Or, l’« obésité » ne se réduit pas à un problème « médical » : l’expérience de la grosseur est multiple et inclut aussi des considérations sociales, esthétiques, psychologiques et morales (Throsby, 2012). En ce sens, on peut parler de « handicap social aux implications médicales[31] » (Maddox et Liederman, 1969). Pour les femmes grosses qui souhaitent réaliser une chirurgie bariatrique, la souffrance liée au poids ne se résume pas à des difficultés fonctionnelles ou médicales, mais est directement liée à l’expérience de la stigmatisation et à l’incorporation de la norme de minceur qui les pousse à s’autoévaluer négativement. En s’engageant dans un parcours bariatrique, elles espèrent bien plus qu’un regain de santé : Throsby (2012) dit à ce sujet que les patientes aspirent à résoudre une « constellation interconnectée de problèmes ». Newhook, Gregory et Twells (2015) insistent également sur ce point en montrant que ces femmes attendent de la perte de poids une transformation globale, à la fois physique, sociale et psychique : l’accès à la normalité et au corps « beau » contaminerait positivement les autres dimensions de la vie. Or, une telle transformation est rarement garantie : parfois la perte de poids est jugée insuffisante, souvent les kilos envolés ne résolvent pas les difficultés psycho‑sociales, et toujours ou presque, il subsiste un stigmate, une marque discréditable qui rappelle le corps passé : l’excès de peau (Goffman, 1975). La perte de poids « déshandicape » les corps anciennement gros (Troisoeufs, 2019), mais le surplus de peau agit comme un rappel constant de l’identité stigmatisée passée et entrave la possibilité pour ces femmes de « tourner le dos » à l’expérience de la honte sociale (Boswell, 2010). Il peut même parfois participer à la survivance d’une perception faussée de soi : on s’imagine que l’on est toujours grosse.

Dans cette étude qualitative, j’ai tenté de montrer que les femmes qui subissent une perte de poids massive ont, majoritairement, incorporé la norme cutanée qui consiste à avoir une peau ferme et lisse. Cette intériorisation ne se fait pas sans variations ni requalifications, les « subjectivations cutanées » étant toujours rendues possibles par des conditions sociales spécifiques de possibilité, ce qui garantit leur diversité. À ce propos, j’ai présenté deux rapports idéaux‑typiques à la norme cutanée : certaines femmes, généralement plus âgées, en couple, et/ou avec une perte de poids moindre, s’accommodent plus facilement de cette « peau en trop » et ne laissent pas ce stigmate temporaire entraver leur participation dans le monde social, tandis que d’autres, majoritaires, en général plus jeunes et/ou avec une perte de poids plus importante, très affectées de manière générale par leur apparence, expriment un mal‑être important et s’interdisent de nombreuses activités du fait de leur surplus de peau. Ces attitudes différentes s’expliquent par le fait que les représentations du « corps idéal » et de la « belle peau » se situent à l’intersection de normes d’âge, de genre, de classe et de race, même si cette dernière dimension n’apparaît pas dans cet article. Dans tous les cas la chirurgie réparatrice est un horizon espéré pour ces femmes : il s’agit de la dernière étape dans la normalisation du corps, celle‑là même qui permettra de réhabiliter la peau déviante et de devenir enfin « soi » (Throsby, 2008). Ces opérations sont l’aboutissement d’un « travail du corps » engagé dès le parcours bariatrique. Toutefois, ces chirurgies supplémentaires posent de nouvelles difficultés et ne sont pas accessibles à toutes. En effet, les freins à la chirurgie sont nombreux, qu’il s’agisse de la légitimité portée à ces opérations (par le corps médical et les opérées), des enjeux financiers, sociaux, psychologiques et sanitaires. Si ces femmes finissent par être opérées, elles auront tendance à vivre positivement leur nouveau corps, pourtant marqué par de nouvelles cicatrices. Ainsi, même en investissant au mieux la mission morale qui consiste à rendre son corps standard (chirurgie bariatrique, réparatrice, pratiques du corps, crèmes, sport, etc.), cette normalisation demeure toujours incomplète.

Cette incomplétude ne concerne pas que la dimension purement physique et esthétique liée à la peau, mais s’étend aux subjectivités, à la vie psychique et à l’expérience intime, incarnée, du corps. Les femmes dont l’entrée en surpoids se situe dans l’enfance ont souvent été socialisées de sorte à intérioriser une identité psycho‑sociale fragilisée, marquée par les sentiments de dégoût de soi et de honte[32]. La normalisation du corps ne permet pas toujours de se défaire de ces « verdicts sociaux » (Eribon, 2013) internalisés. L’après‑chirurgie n’est pas idyllique, et la transformation corporelle ne s’accompagne pas toujours d’une transformation identitaire (Alegría et Larsen, 2015). Throsby (2012) considère à ce titre que la chirurgie bariatrique, non seulement ne résout pas toutes les problématiques liées au poids, mais en plus, créé de nouvelles difficultés. Elle reprend le mot de Cassandra White, qui, à partir d’un autre terrain[33] (2009), parle d’un « uncertain cure », que l’on pourrait traduire par « remède incertain » ou « traitement incertain ». Avec cette expression, elle fait référence à l’ambivalence inhérente à certains traitements, à la suite desquels les patients continuent de souffrir de la maladie. Toutefois, si les chirurgies bariatriques et réparatrices ne résolvent jamais tout à fait l’ « obésité », elles sont vécues comme une aide précieuse qui a des effets globalement positifs sur l’engagement en société et un rapport plus pacifié au corps.

Un point reste à éclaircir : il serait intéressant de voir comment le surplus de peau est vécu et appréhendé par les patients masculins. On sait qu’après la perte de poids, ils sont proportionnellement moins nombreux à consulter pour une chirurgie réparatrice, et qu’ils le font davantage pour se « déshandicaper » que pour des raisons esthétiques et psychologiques (Ahmed et al., 2018). Il en va plus ou moins de même pour les chirurgies esthétiques en général, dont on sait qu’elles sont largement plus investies par les femmes que par les hommes, ce qui traduit une différence de « souci de l’apparence » selon le genre. De là, plusieurs questions : comment les hommes vivent‑ils leur excédent cutané ? Quelles pratiques de soi (notamment le sport) mettent‑ils en place pour y remédier ? Quels discours sur soi cette situation corporelle génère‑t‑elle ?

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ahmed HO., Arif SH., Abdulhakim SA., Kakarash A., Ali Omer MA., Nuri AM., Omer HH., Jalal HK., Omer SH., Muhammad NA., (2018), “Gender difference in requesting abdominoplasty, after bariatric surgery: Based on five years of experience in two centers in Sulaimani Governorate, Kurdistan Region/Iraq”, Int J Surg, 56, 155‑160. doi : 10.1016/j.ijsu.2018.06.017

Alegría C. A., Larsen B., (2015), “That’s who I am: A fat person in a thin body”: Weight loss, negative self‑evaluation, and mitigating strategies following weight loss surgery, Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 27/3, 137‑144.

Andrieu B., (2013), « Les gestes de soin : une intimité cosmétique ». in : D. Le Breton et al. (dir.), Corps en formes, Paris : CNRS Éditions., 121‑126.

Apfeldorfer G., (2009), « De manque de capital‑minceur en faute esthétique, le corps de l’obèse est une honte. Dans Csergo, J. (dir.), Trop gros ?, Paris : Autrement, coll. « Mutations ».

Arroyo A., Harwood J., (2014), “Theorizing Fat Talk: Intrapersonal, Interpersonal, and Intergroup Communication About Groups, Annals of the International Communication Association, 38, 175‑205. doi : 10.1080/23808985.2014.11679162

Atlan M., Capon‑Degardin N., Martinot V., (2004), « Séquelles morphologiques de l’amaigrissement majeur, Dans Chevallier J.‑M., Pattou F., (dir.), Chirurgie de l’obésité, Rapport présenté au 106ème congrès français de chirurgie, Paris : Arnette, 237‑250.

Beldame Y., et al., (2021), « Opération du poids et poids de l’opération. Les régimes de justification de patients obèses en attente d’une chirurgie bariatrique, Sciences sociales et santé, 39/3, 41‑67.

Bennett BL., Grilo CM., Alperovich M., Ivezaj V., (2022), “Body Image Concerns and Associated Impairment Among Adults Seeking Body Contouring Following Bariatric Surgery”, Aesthet Surg J., 15, 42/3, 275‑282. doi : 10.1093/asj/sjab327

Billé M., (2020), « La tyrannie du « bienvieillir »…., Imaginaire & Inconscient, 45, 113‑121, doi : 10.3917/imin.045.0113

Bizzini L., (2007), « L’âgisme. Une forme de discrimination qui porte préjudice aux personnes âgées et prépare le terrain de la négligence et de la violence », Gérontologie et société, 30/123, 263‑278. doi : 10.3917/gs.123.0263

Bjørklund G., Semenova Y., Pivina L., Costea D.‑O., (2020), “Follow‑up after bariatric surgery: A review”, Nutrition, 78, https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.110831

Boero N., (2012), Killer Fat: Media, Medicine, and Morals in the American “Obesity Epidemic”. New Brunswick, NJ 08901, Rutgers University Press.

Boëtsch G., (2013), « Le corps gros entre normes biomédicales et représentations culturelles », Dans Le Breton D. et al. (dir), Corps en formes, Paris : CNRS Editions, 38‑44.

Bordo S., (1993), Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.

Bordo S., (1999), “Feminism, Foucault and the politics of the body”, in : Price J., Shildrick M., (dir.), Feminist theory and the body. A reader, New York : Routledge, 246‑257.

Boswell CB., (2010), “Body contouring following massive weight loss”, Mo Med., 107/3, 189‑94. PMID: 20629287.

Buchwald H., Avidor Y., Braunwalk E., Jensen MD., Pories W., Fahrback K., et al., (2004), “Bariatric Surgery: a systematic review and meta‑analysis”, JAMA, 292/14,1724‑1737.

Calasanti T., King N., (2022), « Vieillissement réussi, âgisme et persistance des rapports d’âge et de genre », Nouvelles Questions Féministes, 41/1, 16‑31.

Carof S., (2019), « Être grosse. Du corps discréditable au corps discrédité », Sociologie, 10/3, 285‑302.

Carof S., (2021), Grossophobie : sociologie d’une discrimination invisible, Paris : Éditions de la maison des sciences de l’homme.

Charlap C., (2015), La fabrique de la ménopause : Genre, apprentissage et trajectoires, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, thèse de sociologie. En ligne : https://tel.archives‑ouvertes.fr/tel‑01316559/document

Claudon P., Roché‑Bauchet G., Guirkinger B., Lighezzolo‑Alnot J., Ziegler O., (2012), Représentation de soi et vécu de l’espace corporel chez des sujets obèses sévères en attente de chirurgie bariatrique, Annales Médico‑Psychologiques, 170/9, 628‑635.

Corbeau J.‑P., (2013), « Les corps gras font sens ! », in : Le Breton D. et al. (dir), Corps en formes, Paris : CNRS Éditions, 27‑35.

Courtine J.‑J., (2006), Le corps anormal. Histoire et anthropologie culturelles de la difformité, Dans Courtine J.‑J., (dir), Histoire du corps. 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle, 209‑271.

Croley JA., Reese V., Wagner RF., (2017), “Dermatologic Features of Classic Movie Villains: The Face of Evil”, JAMA Dermatol, 153/6, 559‑564.

Crompvoets S., (2006), Comfort, control, or conformity: women who choose breast reconstruction following mastectomy, Health Care Women Int., 27/1, 75‑93. doi : 10.1080/07399330500377531

Dargent J., (2004), « Chirurgie bariatrique dans le secteur libéral : émergence et problèmes », Dans Chevallier J.‑M., Pattou F., (dir.), Chirurgie de l’obésité, Rapport présenté au 106ème congrès français de chirurgie, . Paris : Arnette, 271‑276.

Demeulenaere P., (2003), « Le problème de l’explication des normes sociales », dans Demeulenaere P., (dir.), Les normes sociales. Entre accords et désaccords, Paris : Presses Universitaires de France.

Détrez C., (2019), « Moche ou beau ? », dans Fondation Copernic (dir.), Manuel indocile de sciences sociales. Pour des savoirs résistants, Paris : La Découverte.

Drew P., (2011), “But then I learned…: weight loss surgery patients negotiate surgery discourses”, Social Science and Medecine, 73/8, 1230‑1237.

Dworkin A., (1988), “Feminism, Foucault and the politics of the body”, dans Price J., (dir), Feminist theory and the body, Edimbourg : Edinburgh Press University.

Eribon D., (2013), La société comme verdict, Paris : Fayard, coll. « Histoire de la Pensée ».

Eribon D., (2016), Principes d’une pensée critique, Paris : Fayard.

Foucault M., (1983), « Usage des plaisirs et techniques de soi », Gallimard, Le Débat, 27, 46‑72.

Gailey J. A., (2014), The hyper(in)visible fat woman: Weight and gender discourse in contemporary society, New York : Palgrave Macmillan.

Ghigi R., (2004), « Le corps féminin entre science et culpabilisation. Autour d’une histoire de la cellulite », Travail, genre et sociétés, 12/2, 55‑75.

Gilmartin SJ., Bath‑Hextall F., Maclean J., Stanton W., Soldin M., (2016), “Quality of life among adults following bariatric and body contouring surgery: a systematic review”, JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 14/11, 240‑270.

Goffman E., (1975), Stigmates : Les usages sociaux des handicaps, Paris : Éditions de Minuit.

Gridaine E., (2017), « Carrières de personnes obèses et acquisition de compétences », Revue Education, Santé, Sociétés, 4/2, 49‑65.

Gruys K., (2012), “Does This Make Me Look Fat? Aesthetic Labor and Fat Talk as Emotional Labor in a Women’s Plus‑Size Clothing Store”, Social Problems, 59/4, 481‑500. doi : 10.1525/sp.2012.59.4.481

Gunnarson GL., Frøyen JK., Sandbu R., Thomsen J.B., Hjelmesæth J., (2015), “Plastic surgery after bariatric surgery”, Tidsskr Nor Laegeforen, 16, 135/11, 1044‑9. doi: 10.4045/tidsskr.14.0814

Gusenoff J.A., Messing S., O’Malley W., Langstein H.N., (2008), “Temporal and demographic factors influencing the desire for plastic surgery after gastric bypass surgery”, Plast Reconstr Surg., 121/6, 2120‑2126. doi : 10.1097/PRS.0b013e31817081a3

Harrison DS., (2021), Belly of the beast: The politics of anti‑fatness as anti‑blackness, Berkeley, North Atlantic Books.

Hazart J., Lahaye C., Farigon N., Vidal P., Slim K., Boirie Y., (2018), « Évolution du recours à la chirurgie bariatrique en France entre 2008 et 2014 »,

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 5, 84‑92.Ibrahiem SMS., (2022), “Investigating the Safety of Multiple Body Contouring Procedures in Massive Weight Loss Patients”, Aesthetic Plast Surg., 46/6, 2891‑2902. doi : 10.1007/s00266‑022‑02941‑4

Jiang Z., Zhang G., Du X., Chen Y., Shen C., Cai Z., Zhang B., Cheng Z., (2021), “Experience of Excess Skin and Attitude to Body Contouring Surgery of a Chinese Post‑Bariatric Population”, Obes Facts., 14/5, 501‑509. doi : 10.1159/000517587

Jobart J‑C., (2012), « Laideur objective et beauté subjective du corps en droit », Droit et société, 80/1, 189‑210.

Karmali S., Johnson Stoklossa C., Sharma A., Stadnyk J., Christiansen S., Cottreau D., Birch DW., (2010), “Bariatric surgery: a primer”, Can Fam Physician., 56/9, 873‑879. PMID: 20841586

Kitzinger HB., Abayev S., Pittermann A. et al., (2012), “The prevalence of body contouring surgery after gastric bypass surgery”, Obes Surg, 22/1, 8‑12.

Kozinets R, (1998), “On netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture”, Advances in Consumer Research, 26, 366‑371.

Kubik JF., Gill RS., Laffin M., Karmali S., (2013), “The impact of bariatric surgery on psychological health”, J Obes. doi : 10.1155/2013/837989

Lahire B., (2021), « Déterminisme sociologique et liberté du sujet ». dans Mercure D., Bourdages‑Sylvain M.‑P. (dir), Société et subjectivité. Transformations contemporaines, Québec, QC G1V 0A6, Canada, Presses de l’Université Laval.

Langer V., Singh A., Aly AS., Cram AE., (2011), “Body contouring following massive weight loss”, Indian J Plast Surg., 44/1, 14‑20. doi : 10.4103/0970‑0358.81439

Lambert B., (2018), « Penser le genre et la chirurgie bariatrique », Revue Transversale du Centre Georges Chevrier, 13, mis en ligne le 11 septembre 2018,

http://tristan.u‑bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/Transversales.htmlLe Breton D., (2018), « Des corps hypermodernes », Connexions, 110/2, 87‑98.

Lepiller O., (2015), « “Moi, je ne demande pas à rentrer dans une taille 36”. Recourir à la chirurgie bariatrique après 45 ans », Journal des anthropologues, 140‑141/1, 235‑255.

Lomo Myazhiom A., Reichhart F., Wagoum C., (2016), « En Afrique subsaharienne, les albinos entre déni d’humanité et déification », in : Gardou C. (éd.), Le handicap et ses empreintes culturelles : Variations anthropologiques, Toulouse : Érès.

Macherey P., (2009), « Pour une histoire naturelle des normes » dans Macherey P. (dir), De Canguilhem à Foucault, la force des normes, Paris : La fabrique Éditions.

Maddox G L., Liederman V., (1969), “Overweight as a social disability with medical implications”, Journal of Medical Education, 44/3,214‑220.

Mahmood S., (2009), Politique de la piété : Le féminisme à l’épreuve du renouveau islamique, Paris : La Découverte, coll. « textes à l’appui ».

Markham A., (2012), “Fabrication as ethical practice : qualitative inquiry in ambiguous internet contexts”, Information, Communication & Society, 15/3, 334‑353. doi : 10.1080/1369118X.2011.641993

Matta J., Zins M., Feral‑Pierssens AL., Carette C., Ozguler A., Goldberg M., et al., (2016), « Prévalence du surpoids, de l’obésité et des facteurs de risque cardio‑métaboliques dans la cohorte Constances », Bull Epidémiol Hebd., 35‑36, 640‑646.

Mazouz S., (2020), Race, Paris : Anamosa.

Meidani A., (2007), Les fabriques du corps, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail.

Mills J., Fuller‑Tyszkiewicz M., (2017), “Fat Talk and Body Image Disturbance: A Systematic Review and Meta‑Analysis”, Psychology of Women Quarterly, 41/1, 114–129. doi : 10.1177/0361684316675317

Mitchell JE., Crosby RD., Ertelt TW., (2008), “The desire for body contouring surgery after bariatric surgery”, Obes Surg, 18/10, 1308‑1312.

Morgan K., (2011), “Foucault, ugly ducklings, and technoswans : Analyzing fat hatred, weight‑loss surgery, and compulsory biomedicalized aesthetics in America”, International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, 4/1, Special Issue: Feminist Perspectives on Ethics in Psychiatry, 188‑220.

Newhook JT., Gregory D., Twells L., (2015), “‘Fat girls’ and ‘big guys’: gendered meanings of weight loss surgery”, Sociol Health Illn., 37/5, 653‑667.

Newhook JT., Gregory D., Twells L., (2013), “The road to “severe obesity” : weight loss surgery candidates talk about their histories of weight gain”, J Soc Behav Health Sci, 7/1, 35‑51. doi : 10.5590/JSBHS.2013.07.1.03

Oberlin P., Peretti, C., (2018), « Chirurgie de l’obésité : 20 fois plus interventions depuis 1997, Direction de la recherche, des études, et de l’évaluation des statistiques », Études et Résultats, 1051, 1‑6.

O’Brien PE., Hindle A., Brennan L., Skinner S., Burton P., Smith A., Crosthwaite G., Brown W., (2019), “Long‑Term Outcomes After Bariatric Surgery: a Systematic Review and Meta‑analysis of Weight Loss at 10 or More Years for All Bariatric Procedures and a Single‑Centre Review of 20‑Year Outcomes After Adjustable Gastric Banding”, Obes Surg., 29/1, 3‑14. doi : 10.1007/s11695‑018‑3525‑0

Panchal H., Matros E., (2017), “Current Trends in Postmastectomy Breast Reconstruction”, Plast Reconstr Surg, 140/5, 7‑13. doi : 10.1097/PRS.0000000000003941

Pomarède N., (2013), « La cellulite et ses traitements », in :Le Breton D. et al. (dir), Corps en formes, 93‑97.

Sabot P., (2016), « De Foucault à Macherey, penser les normes », Methodos [En ligne], 16 | 2016, mis en ligne le 29 février 2016, consulté le 02 mars 2022. URL : http://journals.openedition.org/methodos/4652

Sekayi D., (2003), “Aesthetic Resistance to Commercial Influences: The Impact of the Eurocentric Beauty Standard on Black College Women”, The Journal of Negro Education, 72/ 4, 467‑477.

Shrivastava P., Aggarwal A., Khazanchi RK., (2008), “Body contouring surgery in a massive weight loss patient: An overview”, Indian J Plast Surg., 41(Suppl), 114‑129. PMID: 20174535.

Skågeby J., (2009), “Exploring Qualitative Sharing Practices of Social Metadata : Expanding the Attention Economy”, The Information Society, 25/1, 60‑72. doi : 10.1080/01972240802587588

Strings S., (2019), Fearing the black body. The racial origins of fatphobia, New York : WYU Press.

Throsby K., (2008), “Happy re‑birthday: weight loss surgery and the ‘‘new me’’, Body Soc, 14/1, 117‑133.

Throsby K., (2012), “Obesity surgery and the management of excess: exploring the body multiple, Sociology of Health and Illness, 34/1, 1‑15.

Troisoeufs A., (2019), « “Je me sens déshandicapée”. Approche anthropologique de la chirurgie de l’obésité et des situations de sortie de handicap », Alter, 1/14, 13‑26.

Tuikka A.‑M, Nguyen C., Kimppa K. K., (2017), “Ethical questions related to using netnography as research method”, The ORBIT Journal, 1/2, 1‑11, doi : 10.29297/orbit.v1i2.50

Vandebroeck D., (2015), « Distinctions charnelles. Obésité, corps de classe et violence symbolique », Actes de la recherche en sciences sociales, 208, 14‑39.

Vigarello G., (2004), Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, Paris : Seuil.

Vigarello G., (2010), Les métamorphoses du gras. Histoire de l’obésité, Paris : Seuil.

Voléry I., (2013), « Quand les normes d’avancée en âge amplifient les oppressions de sexe “bien‑vieillir‑chez‑soi” en zone péri‑urbanisée », Gérontologie et société, 36/146/3, 89‑103.

de Vries CEE., Kalff MC., van Praag EM., Florisson JMG., Ritt MJPF., van Veen RN., de Castro SMM., (2020), “The Influence of Body Contouring Surgery on Weight Control and Comorbidities in Patients After Bariatric Surgery”, Obes Surg., 30/3, 924‑930. doi : 10.1007/s11695‑019‑04298‑1

Wagenblast AL., Laessoe L., Printzlau A., (2014), “Selfreported problems and wishes for plastic surgery after bariatric surgery”, J Plast Surg Hand Surg, 48, 115‑121.

White C., (2009), An uncertain cure: Living with leprosy in Brazil, New Brunswick: Rutgers University Press.

Wolf N., (1990), The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women, New York : Harper Perennial.

[1].→. Le diagnostic d’« obésité » repose sur la mesure de l’IMC, qui est un indicateur imparfait, considéré comme arbitraire par certain·e·s. Le concept même d’« obésité » traduit une médicalisation et une pathologisation de la grosseur qui sont très critiquées par les militant·e·s qui luttent contre la grossophobie. Je considère que ces critiques sont légitimes et qu’il est plus juste de parler de personnes « grosses » plutôt que de personnes « obèses », choix que je conserve tout au long de l’article. Lorsque je parle d’« obésité », je le fais ainsi avec des guillemets, soit pour faire référence à la conception médicale du poids, soit pour rendre compte de la compréhension émique de la corpulence (les femmes enquêtées étant prises dans des parcours médicalisés, elles parlent bien d’« obésité » et non de grosseur).

[2].→. Les plus pratiquées aujourd’hui sont la sleeve (ou « gastrectomie longitudinale ») et le bypass (ou « court‑circuit gastrique »).

[3].→. On estime que la quasi‑totalité des opérées sont des candidates potentielles à un ou plusieurs actes de chirurgie réparatrice (Dargent, 2004).

[4].→. L’intertrigo correspond à la macération surinfectée (souvent par un champignon) due à l’humidité sous les plis de la peau (entre les bourrelets ou sous le tablier abdominal, par exemple).

[5].→. À ce sujet, il peut être heuristique de penser en duo les concepts de normalisation (qui renvoie à la philosophie foucaldienne) et de normification (qui renvoie à Goffman).

[6].→. Cet article exclut les hommes à cause d’un manque de données. Rappelons que plus de 80% des opéré·e·s de chirurgie bariatrique sont des femmes (Hazart et al., 2018).

[7].→. La « netnographie » est une technique d’enquête qui consiste à adapter les méthodes ethnographiques classiques (observations, tenue d’un journal ethnographique, entretiens informels, analyse documentaire, etc.) à un monde virtuel (par exemple, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les forums, etc.). Cette contraction des mots « network » et « ethnography » a d’abord été proposée par Kozinets en 1998 (Kozinets, 1998).