Référence électronique

Bergé C., (2021), « Heidi Bucher. La maison dans la peau », La Peaulogie 6, mis en ligne le 18 juin 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/heidi-bucher-maison-peau

Heidi Bucher la maison dans la peau

-

Description

Christine BERGE

Anthropologue (doctorat EHESS) et philosophe des techniques, membre du Comité éditorial de La Peaulogie, travaux sur les techniques du corps en relation avec la peau et les situations extrêmes (Ecorchement t. 2, Guerre et Peau, éd. Le Murmure, 2019).

Résumé

Des peaux de maisons, des « écorchés » d’architectures : l’artiste Heidi Bucher enveloppe les pièces du passé dans le latex nimbé de nacre. Un travail aux limites entre la mémoire des lieux et la fleur d’épiderme. Les peaux artificielles prélevées sur les murs, volets, sols et mobilier domestique, l’artiste les arrache et s’en recouvre, les peaux deviennent vêtements, œuvres en transit. On interroge ici l’art d’habiter les textures prélevées, et la façon dont le tact à distance révèle des liens organiques, invisibles s’il n’y avait ce geste double : appropriation/détachement. Un voyage dans les couches du temps, qui apprivoise et pacifie les empreintes. Le moulage de l’unique (chaque ouvrage ici est unique), ce dermo‑latex, dévoile une topique du déplacement intime (en soi) autant qu’une forme d’enregistrement du monde extérieur. Les parures « couleur du temps » sont des captures, mais la guerre n’a plus lieu, elle se fait œuvre. Latex contre peau, l’artiste se défait des habitus et déploie son anticipation des formes. Une anticipation qui est émancipation, une peau souple tendue vers les univers possibles.

Mots-clés

Heidi Bucher, écorchement, peau artificielle, empreinte, architecture, mémoire

Abstract

House skins, architectural « flayings » : artist Heidi Bucher wraps pieces from the past into pearly latex. A work at the limits between the memory of places and the flower of the epidermis. The artificial skins taken from the walls, shutters, floors ans household furniture, the artist tears off and covers them with, the skins become clothes, works in transit. Here we question the art of inhabiting the textures taken, and the way in which tact at a distance reveals organic links, only visible in this double gesture : appropriation/detachment. A journey through the layers of time, which pacifies imprints. The molding of the unique (each work is unique) , this dermo‑latex, reveals a topic of intimate displacement (in oneself) as much as a recording of the outside world. The « color of time » adornments are captures, but war no longer takes place, it becomes the work itself. Latex against skin, the habits come undone, the artist deploys the anticipation of forms. An anticipation which is emancipation, a flexible skin stretched out towards the possible universes.

Keywords

Heidi Bucher, flaying, artificial skin, imprint, achitecture, memory

J’ai découvert le travail de Heidi Bucher en participant à un numéro thématique de la revue Hippocampe consacré à la Peau[1]. Pour ce numéro, l’éditeur Gwilherm Perthuis lui avait dédié un portfolio de sept photographies sous le titre « La peau de l’architecture. À la recherche de la mémoire des lieux » (2018, 80‑84). « Elle recouvre de latex les panneaux, les parquets, les portes, les radiateurs, les encadrements des fenêtres, puis une fois solidifié, elle écorche la peau, décroche l’empreinte qu’elle teinte de pigments irisés pour valoriser le contraste entre opacité et transparence », écrit‑il (p. 84). Les photos étonnantes montrent l’artiste agenouillée ou couchée sur le sol, tirant de toutes ses forces sur des pans de latex pour les arracher des boiseries dont ils reproduisent l’empreinte. C’est comme une danse immobilisée par l’image, une sorte de Loïe Fuller cherchant sa métamorphose[2]. Les pans décrochés depuis le plafond tombent au sol en lourds drapés. Sur les photos suivantes, les peaux de latex sont exposées parmi les arbres, suspendues sur un fil, agitées par le vent. Plus loin, telle qu’elle fut mise en scène pour Art Basel unlimited (2016), on voit l’empreinte du grand portail prise à la clinique psychiatrique Bellevue (Kreuzlingen, Suisse)[3]. Dernière photo : Heidi Bucher tel un fantôme chargé d’une longue traîne, parcourt la galerie de la clinique en regardant droit devant elle, tirant sur plusieurs mètres la peau lourde et blanche qu’elle vient d’arracher.

L’artiste réalise des moulages qu’elle appelle Raumhaut (« peaux de pièces »), sur des maisons entières (chambres, couloirs, sols dallés, greniers, portes et portails vitrés), mais aussi une prison (avec ses barreaux aux fenêtres et sa porte cadenassée) ainsi qu’une clinique, posant non seulement la question du mode d’habiter, mais de proche en proche celles de l’abri, de la mémoire, de l’enveloppement, de l’appropriation et du patrimoine. Comment conduit‑elle ces questions à travers l’écorchement des peaux de latex ? Je souhaite aborder ici la façon dont Heidi Bucher, encore peu connue en France, s’inscrit dans une mouvance d’artistes contemporains qui interrogent les lieux, espaces abandonnés ou en transit, maisons en démolition, architectures bouleversées, mais aussi tout un monde de corps et d’objets dont l’identité semble menacée. Ces pratiques artistiques, dont le curseur varie de l’enveloppement à l’écorchement en passant par le prélèvement, dialoguent avec un monde labile, en travaillant les peaux artificielles : tissus, caoutchouc, couches de latex, épidermes extériorisés, scanners sont autant de surfaces intermédiaires ou de téguments médiateurs.

Michael Kœchlin (Réalisateur), 1990, HEIDI BUCHER, Bellevue, Kreuzlingen

La peau se définit en général comme un contenant, une enveloppe et une limite, un double feuillet, une interface entre intérieur et extérieur. Elle sépare et fait communiquer. J’aborderai les pratiques artistiques en question comme des pratiques d’enveloppement, mais aussi d’extraction. Elles sélectionnent en effet des objets pour les décaler de l’usage ordinaire et les impliquer dans de nouveaux mondes. Le décalage s’opère par le moyen d’un artefact dont la fonction symbolique est celle d’une enveloppe apte à déjouer les limites des peaux naturelles. Ces enveloppes artificielles permettent une extension du toucher, et interrogent l’art d’habiter le monde. Le problème ici n’est pas tant celui du « détournement » d’un objet, pratique ludique bien représentée dans les arts. Le prélèvement d’une peau artificielle sur un objet usuel (maison, meuble), comme celui de l’ajout d’une peau par enveloppement, soulève la question de la médiation (la disposition de l’interface). Mais qu’est‑ce qu’une interface sans corps ? Qu’est‑ce qu’une peau sans un « dans la peau » ? Ces peaux artificielles rejoignent‑elles un autre processus d’incarnation ?

Il est possible que, vivant désormais dans un environnement où les avatars se multiplient, les artistes abordent la maison ou le corps par des pratiques d’endeuillement suivies de réappropriations partielles. « La maison est un corps d’images, écrit Gaston Bachelard, qui donne à l’homme des raisons ou des illusions de stabilité » ([1957] 2020, 71). Les pratiques artistiques que nous allons explorer ici développent la polysémie de ce « corps d’images ».

Enveloppements : l'unique et le multiple

Comme si désormais les frontières des objets et des corps nous échappaient, leur contour, leur forme, jusqu’à leur identité, un même geste unit nombre d’artistes dont la passion est de les envelopper. Fils, ficelles, papiers, textiles, plastiques et autres matériaux souples servent de membrane (entre peau et lambeaux) pour emballer, mouler, maintenir plus ou moins serré, souligner la forme. Dès 1966, Joseph Beuys (Infiltration homogen für Konzertflügel) abrite un piano de concert dans un fourreau de feutre « fait de poils d’animaux foulés » : une façon de le panser (avec un bandage), de l’habiller (en pantalon à trois jambes) et l’animaliser (en pseudo‑éléphant) (Dumas, 2014, 185). Mais d’une façon décalée, la peau de piano joue le registre de l’écorchement. Car, virtuellement, que reste‑t‑il si on déballe l’instrument ? Les chairs à vif d’un piano ? Lui donner une peau, est‑ce offrir la protection qui lui manque ?

Le piano, meuble familier des maisons bourgeoises, demeure l’objet central de l’imaginaire qui anime les photographies de châteaux ou demeures abandonné(e)s, sur les sites d’Urbex. Le piano endosse la thématique du salon où l’on reçoit, ou celle de l’intimité de soirées familiales un peu désuètes. Sur les photos de la mouvance Urbex, il apparaît comme un habitus pétrifié. Le plus souvent blessé dans sa forme (piano cassé, écrasé, recouvert de gravats), il accentue le sentiment d’abandon. Michel de Certeau épingle l’habitus de Pierre Bourdieu comme un concept qui condense les catégories de « cohérence, stabilité, inconscience et territorialité (l’acquis est l’équivalent du patrimoine) » (1990, 93). Les pratiques artistiques interrogées ici mettent en scène le détachement de l’habitus dans sa version « structuré », même si le geste se teinte de nostalgie. Mais, de même que Bourdieu garde ouvert ce concept qui, dans sa version « structurante » permet d’orienter les conduites vers le futur, l’abandon et le déshabiter font également partie de la dynamique de ce qu’est « habiter ». Le piano de Beuys est totalement amorti dans le feutre, l’enveloppement rend sa fonction musicale caduque puisqu’aucun son ne peut en sortir. Assigné au rôle de pseudo‑meuble, il est isolé de l’ensemble qui serait le mobilier, avec son esthétique et sa vitalité quotidienne. L’artifice dont il est revêtu contredit son habitus bourgeois, mais l’ouvre vers autre chose.

Par leurs enveloppements, les artistes interrogent les objets, les corps. Peut‑être expriment‑ils leur façon de se sentir eux‑mêmes comme une membrane destinée à recueillir ? L’artiste est le lieu des empreintes. Avec Guanto, Giuseppe Penone nous invite à penser qu’au lieu de capturer le monde, il lui offre sa paume comme abri (1972). Ici, le latex acquiert des vertus symboliques, l’étroit moulage n’est pas une appropriation mais un toucher de sauvegarde[4]. Latex encore, pour Marc Quinn : alors l’enveloppe devient mue, la quête de l’intérieur passe par le moulage de l’extérieur. Mais il semble aussi que cet artiste veuille s’extérioriser en engendrant ses doubles (You Take my Breath Away, 1992 ; No Visible Means of Escape V, 1996). Cette peau de soi m’intrigue, elle évoque l’idée de duplications infinies à travers les mues successives. Comme nous le verrons avec d’autres exemples, l’enveloppement semble ouvrir la voie à la série artificielle des multiples, pour s’expatrier de l’unique ainsi que l’artiste le suggère.

Mais qu’est‑ce qu’être au monde, pour une peau extériorisée ? Une peau artificielle peut‑elle vraiment communiquer ? N’est‑elle qu’un placage, une peau « sans qualités » ? Le processus métamorphique d’un vivant doit bien, à un moment donné, se stabiliser pour que puisse se dessiner une identité. Comme le dit Gaston Bachelard à propos du vivant s’essayant à la construction de la forme, « la forme est l’habitation de la vie » ([1957] 2020, 181). Cette réflexion nous conduit à poser la question : les peaux artificielles sont‑elles inhabitables ?

J’apporterai des éléments de réponse à cette question, en explorant la relation entre le geste d’enveloppement et le rapport unique/double d’une part, en approfondissant la thématique de l’objet transitoire d’autre part.

L’unique nous trouble, en effet. Nous vivons dans un monde dupliqué, démultiplié. Les gestes d’enveloppement (l’acte m’intéresse, plus que le résultat) semblent nostalgiques, presque dramatiques. Ils témoignent du désir de freiner le temps. Les mues et enveloppements de ces artistes les font apparaître comme de nouveaux embaumeurs, à leur façon ils archivent le vivant et s’en inquiètent. Ils serrent de près le monde des choses, ils prennent les corps à témoin, à rebrousse‑poil. Ils tentent de remonter le courant de la dissolution dans le flux du virtuel (nos divers avatars, pris en écho dans la « toile »). Comment lui résister, sinon en jouant avec les machines qui ont découvert le secret sensible de l’itération ? Ainsi, fascinée par la fragilité de l’humain, Lilla LoCurto explore au cours des années 2000 ses propres « territoires corporels » à partir de « clichés » ou scanners de chair : l’image des scanners est retravaillée, géométrisée par des logiciels adaptés. Elle redéfinit ainsi les limites corporelles, les déforme, usant de ses « stéréographies » pour toiser l’obsolescence du modèle initial (son propre corps), pour échapper au vieillissement de l’unique (en le démultipliant).

Ce qui hante l’expansion de ces mues successives est un défi au temps, le désir d’échapper à la décomposition grâce aux jeux des artifices, des multiples éphémères. Le biotype fait place à une typographie de latex[5].

Dans le même temps, d’autres artistes interrogent le retour vers l’objet‑source. En enveloppant aussi, mais dans une forme de digestion lente qui exprime la maturation, la force accumulée dans le passé, le secret de la composition. Christo et Jeanne‑Claude se tournent vers des architectures uniques, emblématiques (l’arc de triomphe de Paris) ou s’adressent aux éléments‑phares de paysages grandioses (rivières, vallées, îles). Ils les emballent avec méthode, dans un entrelacs de nervures tissées, faisant ressortir leurs articulations organiques, leurs lignes de force. Un même tissu vient choyer les architectures, qu’elles soient naturelles ou humaines. En plus petites dimensions, avec délicatesse, Florence le Maux tend des résilles de papier fin pour obtenir l’empreinte de végétaux (écorces, feuillages, maillages de racines, radicelles) qu’elle expose comme des mémoires à lire, à déchiffrer (monotypes végétaux, peaux‑de‑papier, collogravures, années 2000‑2020). Le plus souvent, à cause de la fragilité du matériau, les ouvrages sont uniques. Une manière de célébrer chaque exemplaire de vivant.

Ces artistes interrogent les architectures, organiques ou non, en les retravaillant au cours de pratiques contrastées (les enveloppements impliquent aussi des prélèvements, duplications ou développements), qui révèlent un dialogue inquiet entre l’art (ou l’industrie) et la nature.

Florence Le Maux, (2017), Territoire, Pigments naturels et liant sur papier, 100 x 70 x 10 cm env.

Florence Le Maux, (2017), Territoire,

Graphite, pigments et liant sur papier froissé et encollé, 100 x 80 x 30 cm env.L'étreinte, l'embrassement

Heidi Bucher appartient à ces embaumeurs d’un nouveau genre. Cette artiste d’origine suisse (1926‑1993) explore la relation entre corps et architecture, murs et textures, peaux et parois[6]. Au début des années 70 à Los Angeles elle réalise ses Body Shells, des « coquilles corporelles » présentées comme des sculptures/vêtements en mousse, suffisamment souples pour varier légèrement leur forme. De retour à Zurich en 1974, elle travaille le caoutchouc puis le latex, inaugurant la série des « embaumements » d’objets du quotidien (vêtements, petites commodes, tiroirs, boîtes). Ces dermo‑latex sont comme le double des objets‑modèles, un double fantômatique emporté dans un parcours sans fin. Sa pratique s’adressera aux espaces plus vastes (son atelier, des maisons, des institutions).

L’idée première est de fabriquer une pâte qui deviendra surface de contact, surface de prise d’empreinte. Avant le solide il y a le fluide. Avant la prise d’empreinte il y a la coagulation d’une matière première. Dans une bassine remplie d’un liquide laiteux, des mains enfouissent de longs voiles de gaze blanche, les froissant légèrement[7]. Le latex est mélangé à une poudre nacrée destinée à donner des reflets irisés. Une fois saturés, on sort les voiles que l’on vient coller étroitement aux parois d’une cellule de prison : les cloisons rudimentaires, tapissées de planches en bois, sont recouvertes d’une épaisse couche de peinture. Les pans de toile dépliés, ruisselants, viennent épouser les murs depuis la première poutre sous le plafond jusqu’à la plinthe au ras du sol. Les mains qui caressent les parois déposent maintenant, en lissant, une couche de latex liquide d’un blanc immaculé. À la surface du mur, la pâte imprègne le tissu pour en faire progressivement une peau de toile souple qui enserre d’une façon uniforme les moindres anfractuosités : petits trous, déchirures, rugosités, tout ce qui n’a pas été égalisé au préalable par le ponçage de préparation. Parvenues à la fenêtre, les mains commencent l’étonnant travail de recouvrement d’une série de barreaux. Pendant la prise d’empreinte, chaque barreau est palpé, ausculté, enduit. La pièce change de couleur, prête pour sa renaissance. Elle devient lumineuse. La mue d’une prison se prépare. Les gouttes blanches tapissent le sol près du mur. Les deux femmes qui lissent les murs sont elles aussi vêtues de blanc, comme les prêtresses d’une cérémonie inconnue. L’empreinte du détail devient saisissante lorsque les gonds de métal sont à leur tour moulés dans la solution blanche : la porte elle‑même est prise peu à peu dans la peau qui s’installe, sauf sa lisière du côté de l’ouverture…

L’encollage filmé par Anka Schmid sera suivi d’un décollage du revêtement de latex. L’art s’établit dans ce double temps d’une prise d’empreinte et de son offrande comme peau suspendue sur un fil, exposée aux regards. L’artiste fabrique ainsi ses « peaux de maison ». Le premier temps est celui de l’intime. L’approche des murs, fenêtres, volets, façades et intérieurs des habitations, s’initie par une main qui lisse une surface de construction en étalant le tissu de prise. Je le perçois comme une étreinte, un embrassement dont l’envergure est celle d’un filet déployé dans l’espace. L’équivalent d’un toucher étendu. Elle atteint les recoins, les moulures, les cadres ; elle enserre les vitres, les panneaux de portes, les serrures, les rampes d’escalier, les grilles d’ascenseur, rien ne lui échappe. Ce qui saute aux yeux c’est l’aspect quasi‑organique, comme une colonisation bactérienne. Car le latex enveloppe des matériaux variés (bois, verre, métal) dans une seule peau. Comme si la maison faite d’organes devait être unifiée, recouverte d’un même épiderme. La prise d’empreinte unifie l’habit avec l’habiter, la peau de latex devient une robe de maison. Sous la main, la maison devient un corps dont on prend soin. Une toile souple l’habille et l’étreint[8].

Heidi Bucher performing in her Dragonfly Costume

1976, Zurich

Photo by Thomas BurlaLatex contre peau

À sa façon, l’artiste répond à la question de Gaston Bachelard : « Comment des chambres secrètes, des chambres disparues se constituent‑elles en demeures pour un passé inoubliable ? » C’est par le geste du « blottir ». Une fois l’espace capturé, Heidi Bucher instaure un jeu avec lui, le rassemble autour d’elle, le resserre, se serre contre lui. Elle se blottit dans la maison faite peau. Latex contre peau. « Blottir appartient à la phénoménologie du verbe habiter », écrit Bachelard qui, hormis pour sa fonction technique d’enveloppe protectrice, utilise la maison comme « instrument d’analyse pour l’âme humaine » ([1957] 2020, 50 à 53). Le peintre Friedensreich Hundertwasser disait « L’homme a trois peaux. Il naît avec la première, la deuxième est son vêtement, la troisième est la façade de sa maison ». Dans le travail de Heidi Bucher, les trois peaux sont archivées dans une quatrième, une peau synthétique vivant des fonctions cumulées des trois autres.

On peut souligner la coexistence de gestes antithétiques : étreindre/arracher, embrasser/décoller. La pratique artistique déploie un jeu physique avec le réel, par l’entremise d’une gestuelle qui met en scène des jeux conceptuels : proche/éloigné, présent/absent, attachement/détachement. Ces couples d’opposés rappellent l’analyse de Sigmund Freud sur le jeu avec la bobine comme substitut maternel. Dans son ouvrage Au‑delà du principe de plaisir, publié en 1920, est en effet abordée la façon dont l’enfant apprivoise l’absence de la mère ; il lance une bobine qui s’éloigne dans l’espace, puis la ramène vers lui grâce au fil à laquelle elle est attachée, fêtant les retrouvailles par un cri de joie. Dans les œuvres de Heidi Bucher, le fil et la peau de latex sont deux artifices familiers. L’attachement est un locus essentiel à son exploration gestuelle, allant jusqu’à l’inversion des gestes (arracher/se vêtir, décoller/installer) qui font partie de la performance.

La question de l’attachement aux lieux demeure complexe. Pourquoi habiller de latex une cellule de prison et le portail vitré d’une clinique psychiatrique, lieux dans lesquels l’artiste ne résidera jamais ? Pourquoi les murs d’une maison de maître et les lieux de l’enfance, où désormais elle ne vit plus ?[9] Le geste peut sembler ambigu. C’est que la prise d’empreinte transforme l’objet usuel en un « original » devenant le modèle ou la matrice d’une copie, le moule sur lequel on travaille. Mais pour l’artiste, ce travail de moulage s’écarte de toute problématique du rapport entre original et copie, puisque l’événement est unique : le prélèvement ne se répète pas. Avec Heidi Bucher, la prise d’empreinte est une prise de mémoire, un envoûtement et un exorcisme. Une fois décollée, la peau artificielle devient fantomatique mais provisoirement. Car l’artiste la prend en charge, la porte sur ses épaules, la pend au fil comme linge familier ou s’en revêt elle‑même. Elle passe du revêtement au vêtement. Le vêtement transporte les souvenirs, les impressions, les projections imaginaires d’habitats qu’on ne connaît pas mais qui inquiètent (la prison, la clinique psychiatrique). Le vêtement devient habitacle transportable, petite hutte de latex personnelle, et comme dit Bachelard, une « solitude centrée » ([1957] 2020, 88). Sa beauté vient du focus rapproché, elle vient aussi parfois de l’extraction d’un objet qui semble s’affranchir. La peau transportable touche à tout ce qu’on veut. En laissant le monde hors‑champ, elle s’ouvre à n’importe quel monde.

L’impression de solitude qui émane parfois de ces créations provient de l’arrachement des « objets » à leur niche sociale signifiante. L’artiste décontextualise, et ce faisant elle accompagne le deuil des vies anciennes. Mais le geste est complexe. Il est comme un « enregistrement » des lieux, l’équivalent spatial d’une bande magnétique qui capte les voix vivantes[10]. En outre l’artiste, qui cherche à capturer les traces du passé, libère dans le même temps les échos des voix disparues. Elle détache les âmes demeurées prisonnières des lieux. Elle offre aux fantômes un linceul. On dit que les murs parlent ; le fait est que leur peau, bruissante et murmurante, une fois décollée deviendra comme le fleuve Marsyas : un effluve, un chuchotement, des pleurs peut‑être[11]. Les traces de ce qui a été vécu s’abandonnent à la toile de capture, elles entament une seconde vie, fluide, métamorphique.

Parure, écorchement

Certains artistes contemporains abordent le corps « côté viande », pour ainsi dire. Le Living Screen (2006) de Justine Cooper semble permettre aux regards de s’enfoncer dans l’épaisseur des tissus organiques. Mais comme pour les peaux d’un oignon, on reste dans le domaine de l’écran, les chairs font écran aux chairs, on demeure en surface. Le corps lui‑même est pris comme artifice extensible. Avec Blood Lace (2001), Kira O’Reilly étend sa propre peau à partir de cultures cellulaires qui colonisent une fine dentelle de fils chirurgicaux, jouant des deux registres, peau naturelle/peau artificielle. Ou bien elle se transforme en une Cybèle hypertrophiée dont les seins multiples suintent sang et eau dans des cupules de verre (Wet Cup, 2000). Veronika Bromovà dès 1996 expose ses Views, coupes de viande ouvrant à l’air libre l’intérieur des chairs féminines. On s’enfonce dans la peau, on traverse. Mais c’est une illusion. Le corps modifié s’augmente de protubérances sanguinolentes artificielles. Ce sont des peaux de carton‑pâte. Le parti pris d’outrage et de transgression s’exprime encore avec une ébauche d’élégance dans Vanitas, Robe de chair pour albinos anorexique, 2009 : sur un mannequin traditionnel, Jana Sterbak coud ensemble des tranches de bœuf qui en séchant se resserrent et forment un curieux vêtement de cuir. À l’évidence le corps, la chair, la peau offrent une riche gamme de matériaux d’exploration.

Le monde de Heidi Bucher étreint le corps avec délicatesse. Ses surprenants moulages et prises d’empreintes anatomiques se font à fleur de peau[12]. Sur l’épiderme intact d’une jeune femme est déposé un léger film plastique, puis le modèle revêt une tenue simple (tee‑shirt à manches longues, legging). Comme une caresse, la solution de latex est lissée à la main sur son corps par deux compagnes. Elle couvre les détails : boutons, bordures, coutures. Avant que l’enduit devienne rigide, il faut prélever le double incrusté dans le tissu. Avec une paire de ciseaux, le vêtement imprégné est découpé depuis le haut du dos, dès l’encolure qui se divise lentement sous les lames, puis tout le long de la colonne vertébrale qui se montre à nu. Le geste de prélèvement, s’il joue sur le registre de l’écorchement, se fait dans la douceur[13]. L’ouverture se révèle spectaculaire, la peau sensible ainsi dévoilée apparaît à la lumière, le geste joue sur un double registre, à la fois déshabillage nuptial et ouverture de chrysalide. La membrane brillante du plastique transparent sert de support au vêtement saturé de latex et laisse entendre un bruissement entre les mains qui le tirent de façon latérale. Sur toute sa longueur en effet, avec un tracé net, la peau de latex se fend, évoquant la chrysalide d’un papillon[14]. C’est un écorchement non sanglant, au ralenti, qui libère le vêtement paradoxal. On pense à Marsyas dont la peau fut jadis suspendue à l’entrée d’une grotte où il chantait avec le vent ; ici est suspendu à un fil le vêtement tout imprégné de suc végétal couleur de lait, comme un linge qui sèche dans la brise, comme un fantôme du corps qui l’habitait. La peau blanche et satinée de la jeune femme se transfère sur la peau de latex, car Heidi Bucher instille le pigment de nacre dans la solution qui prend son aspect irisé, souple et soyeux. Le soyeux de la peau naturelle passe dans le latex.

La peau est une parure. Elle joue ici sur la mémoire, elle apprivoise l’absence. La peau artificielle se détache en texture de soie, empreinte d’une légère ironie comme peau de soi : une tenue moderne mais, comme dans les contes pour enfants, de la couleur du temps. Car la couche nacrée donne un aspect précieux évoquant l’éclosion d’une perle ou l’irisation qui tapisse l’intérieur des coquillages marins. Le jeu sur les frontières (chair/peau, intérieur/extérieur, vie/mort, moi/autre, liquide/solide) invite à une traversée sans violence. L’ensemble de la performance (avec l’objet qui en résulte) interroge les parures, les mutations et le temps qui mature les formes.

Nouveaux téguments, nouvelles fonctions

Dans la fusion des contraires, en réalisant la dépouille d’un vivant, l’artiste matérialise la disparition : ce qu’elle suspend à un fil est bien une enveloppe vide, encore hantée par le modèle. L’aspect suspendu à ce fil nous fait ressentir la fragilité, le manque. On peut certes se vêtir de cette nouvelle enveloppe, comme avec les peaux des maisons. Une fois accompli le deuil du lieu dont l’empreinte est prise, demeure l’enveloppe éphémère mais libre de flotter vers de nouvelles incarnations. Comme pour chaque dragonfly qu’elle met en scène (mue, chrysalide), la parure de latex devient l’interface qui fait dialoguer le pseudo‑épiderme détaché d’une jeune femme et le regard des spectateurs post‑écorchement. L’idée d’une protection de l’espace d’intimité semble abandonnée au profit d’un jeu avec le nomadisme artistique : la peau de latex, outre chantante, est ouverte à tous les vents, sans repos ni demeure. Le tégument offre une fonction nouvelle.

On revient alors à la question de l’habiter : habiter son corps, habiter une maison. Dans quel sens ? On revient aussi aux questions connexes : celles de l’habit, de l’habitus, d’un soi et d’un chez‑soi. En ce sens, le nomadisme des formes que déploie Heidi Bucher (avec ses peaux, elle sera partout chez elle), rejoint la question posée par Martin Heidegger. Ce dernier distingue nettement le « logement » de « l’habitation ». L’homme, l’être‑là est parmi les autres existants du monde. « Il est déjà dehors », écrit le philosophe. Comme Dasein, il est l’être situé dans l’ouverture ([1927] 1985, 361). Homme présent au monde, il lui faut se construire un havre de paix, un lieu dans lequel il puisse demeurer afin de pouvoir entrer en relation avec le monde, et dans cette relation devenir lui‑même. Cet être du dehors doit fabriquer son dedans pour pouvoir aller et venir, pour habiter le monde et s’accomplir comme sujet humain.

Cette vision est intéressante : le soi peut advenir s’il élabore le chez‑soi qui lui permet de demeurer dans le même temps ouvert au monde et ouvert à sa propre intériorité en construction. Dans cette ouverture vit la relation qui fabrique de l’être : pour Martin Heidegger, voilà ce qu’est habiter. Pour « demeurer » dans cette ouverture, il faut la sérénité d’un espace qui nous recueille, qui accompagne le temps des changements réciproques du monde et de l’être‑là.

Le philosophe rédigea une esquisse de son ouvrage Bâtir, habiter, penser pour une conférence tenue en 1951 (« L’homme et l’espace ») devant des ingénieurs, des architectes et des philosophes interpellés afin de reconstruire l’Allemagne après la Seconde Guerre Mondiale. Pour Heidegger, on ne peut confondre le logement (ou les conditions socio‑économiques de l’abri) avec l’habiter (trouver dans le monde une « place » qui fait sens) (Bonicco‑Donato, 2019). Aussi le rapport des artistes comme Heidi Bucher avec des maisons déshabitées nous demande de penser le lien entre la quête de cette place, et le jeu artistique défiant les contextes (par exemple, transporter les vestiges d’une habitation sous forme d’une peau artificielle dont on peut s’habiller).

Il faut pourtant demeurer prudent. Le philosophe s’interroge : « Y a‑t‑il encore, en ce temps, quelque chose de tel qu’un « chez‑soi », une habitation, une demeure ? Non, il y a des machines à habiter, des concentrations urbaines : bref, un produit industrialisé, et non plus une maison » (Heidegger, [1973] 1976, 328). Est‑il lui‑même victime de l’image/habitus d’une maison au sens classique du terme[15] ? Un habitus mental attaché à un type de maison bourgeoise ? Dans les temps qui viennent, nos architectures (liquides, semi‑organiques, semi‑artificielles) auront peut‑être franchi un pas que le béton (passant du liquide au solide) n’a pas encore franchi. Grâce à l’imagination des ingénieurs, les habitats du futur grandissent avec la famille, changent de forme au gré des humeurs et ont la saveur de peaux artificielles extensibles[16]. Toute maison est comme une cellule vivante, elle côtoie d’autres cellules avec lesquelles elle peut dialoguer tout en faisant respecter son espace propre. La question est toujours celle du degré d’ouverture au monde, à autrui. Même si elle peut mettre en difficulté le maintien d’un espace propre, la « concentration urbaine » que stigmatise Martin Heidegger ne détruit pas fatalement le chez‑soi. Michel de Certeau, qui développe une étonnante sociologie des appartements, l’aborde sous l’angle de l’espace privé : « Le territoire où se déploient et se répètent de jour en jour les gestes élémentaires des « arts de faire », c’est d’abord l’espace domestique, ce logis dans lequel on brûle de « se retirer », parce que là, « on aura la paix ». On « rentre chez soi », en ce lieu propre qui, par définition, ne saurait être le lieu d’autrui » (1994, 205). Pour le philosophe, même dans les appartements, la protection de la sphère privée demeure intacte.

« Ce territoire privé, dit Michel de Certeau, il faut le protéger des regards indiscrets » (1994, 205). L’apparition de la baie vitrée, pourtant, fait partie des caractéristiques de l’habitat moderne. Elle est différente du portail vitré, que capture Heidi Bucher. Voir le dehors grâce à de larges vitres, rester connecté au monde, parfois même offrir une partie de la maison aux regards extérieurs : la baie vitrée n’engage pas seulement le visuel, elle vient de proche en proche constituer une sorte de peau commune (maison/espace extérieur) que ne permettent pas la pierre ou le béton, mais qu’accentueront peut‑être les peaux synthétiques dont l’habitat du futur sera constitué.

La traîne : revêtir un bâtiment

Revenons vers le portail vitré évoqué au début de cet article, celui de la clinique psychiatrique Bellevue à Kreuzlingen (Suisse)[17]. Nous sommes dans le parc de l’établissement fondé par Luswig Binzwanger, où séjournèrent des patients célèbres comme l’historien de l’art Aby Warburg, le danseur Nijinsky et Bertha Pappenheim (rebaptisée Anna O. par Sigmund Freud). Heidi Bucher a prélevé l’empreinte d’une fenêtre de façade extérieure sur le bâtiment en partie recouvert de vigne vierge. Dans le film de Kœchlin, elle tire de ses deux mains le pan de latex appliqué aux lattes du volet. À l’intérieur du bâtiment, le grand portail vitré a lui aussi été encollé de toile et enduit d’une couche de latex[18]. Elle arrache maintenant la peau qui embarque une épaisseur de vernis brun sur toute sa surface. Les cadres, les gonds des portes s’inscrivent en creux, et même l’empreinte des craquelures, les veines du bois. Sous l’effort du détachement, les fils de latex blancs qui demeurent soudés à la surface ressemblent à des cordons ombilicaux ou des tendons qui s’amincissent et finissent par lâcher pour rejoindre la peau arrachée. Dans un bruit de froissement continu, la porte subit le déshabillage. L’artiste exerce une traction volontaire mais non agressive, elle insiste parfois plus vivement pour décoller ce qui résiste, puis reprend son geste d’arrachement. C’est assez physique, mais la peau méthodiquement écorchée ne se déchire pas.

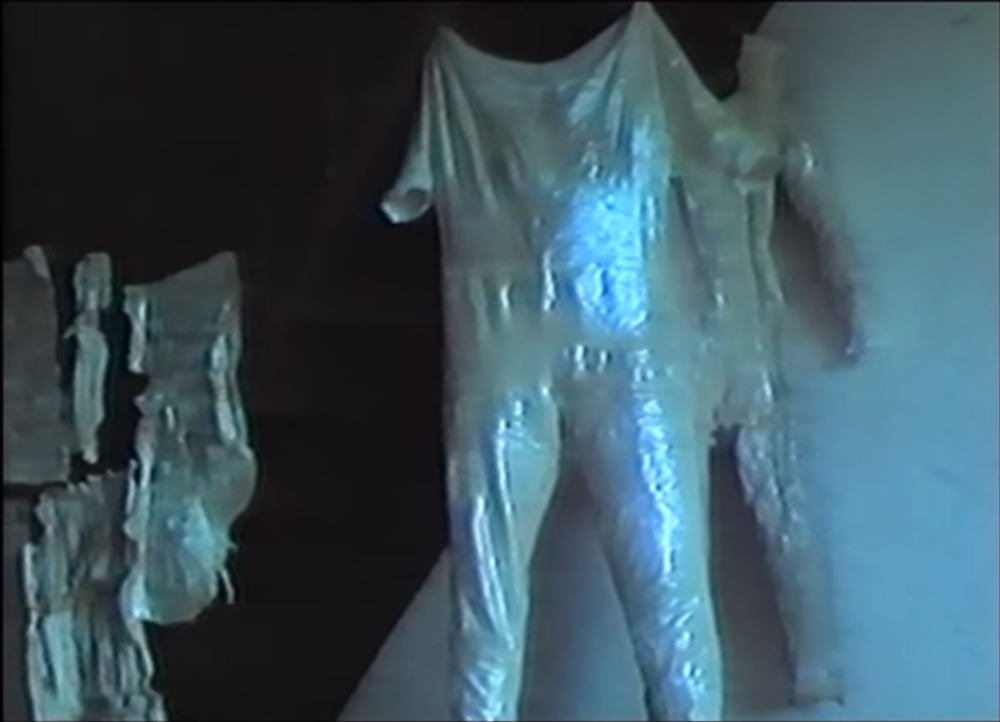

Vue d’un peu plus loin, la partie arrachée ressemble maintenant à une grande tenture brodée de traces rectangulaires : l’empreinte des parties vitrées. On commence à voir la marque régulière des boiseries. Lorsque l’artiste entreprend de tirer sur la masse dans toute sa longueur, l’ensemble du prélèvement évoque des voiles de bateau prêtes à être ferlées. Mais elle tire maintenant de plus en plus vite, la peau libérée ne résiste plus guère et forme au sol de larges plis alignés côte à côte, avant de lâcher tout à fait la paroi qu’elle moulait étroitement. Heidi Bucher secoue l’empreinte, la tire, la secoue à nouveau, la rassemble vers elle, en forme une sorte de draperie qu’elle soulève et porte au‑dessus de sa tête. Puis elle s’en recouvre entièrement, elle s’agite un moment sous la toile, comme un fantôme. Alors elle se penche, s’agenouille, s’enfouit dans la dépouille et se calme. Elle devient comme une méduse pâle, immobile et prostrée, cependant que la lumière sculpte les plis et gomme la forme humaine.

Rendre visible/devenir invisible. Déshabiter/déshabiller. Recouvrir/prélever. Le dialogue avec l’architecture est complexe. Lorsqu’on l’arrache, la toile vaste et souple émet un craquement continu. Lorsqu’on la déplace, elle bruisse comme une eau qui déferle. Craquer/déferler sont les épreuves de la limite. Qui habitera les lieux désormais vides ? L’artiste les réinvestit de gestes, de sons, elle fabrique de nouvelles apparitions. Enfouie dans le latex, elle offre un corps de substitution. Accolée aux éléments d’habitation, la peau artificielle conquiert l’espace, dessine par endroits des draperies transitoires, pendantes, nouées, dénouées. Elle escalade la rampe d’escalier, les grilles de fer forgé, un radiateur entier, comme une colonie vivante, inexorable[19]. Une peau continue, formant ça et là des paquets sculptés, des empâtements, des lignes de forces, évoquant les fascias qui dans le corps enveloppent les organes. La demeure se plisse, se distend, se rétracte sous les efforts d’une mutation partielle. Salles de bain, salles de soin, baignoires, tuyaux, pommes de douche, tout est en proie à cette chose qui dévore lentement, tapisse, colonise par la couleur et l’épaisseur. Dehors, dans le parc, le sol jonché de feuilles mortes semble plus vivant que les lieux engloutis maintenant dans la nappe blanche, scintillante. Alors, dans un bruit de traîneau qui glisse sur la neige un peu gelée, l’artiste part en regardant droit devant elle. Tout au long de la galerie vitrée elle marche, prise dans la perspective, depuis les épaules jusqu’aux pieds vêtue de la masse nacrée, plissée, qu’elle traîne au sol derrière elle comme un long manteau sculpté par la lumière.

On passe de l’excoriation à la peau traînée, à la fois cape royale, dépouille et chrysalide. Comme les papillons juste sortis de l’état de nymphe essorent leurs ailes fragiles, elle porte ce dans quoi elle était enfouie, comme dans un cocon, pour s’en extraire et en renaître. Elle tisse un lien entre les maisons, elle s’affaire, voyage entre les lieux qu’elle détache, et fait à leur tour voyager les empreintes. Elle revêtit les maisons, elle étend leurs territoires. La peau artificielle réalise ce qu’aucune peau naturelle ne peut faire : un plissé de bâtiment, devenu drapé‑traîné.

Linceuls, trophées, archives

Le film réalisé par Lukas Strebel montre le geste originel, la façon dont Heidi Bucher prend contact avec une maison : elle se promène lentement dans les pièces, s’imprègne de tout ce qui émane des lieux[20]. La future peau est déjà en gestation. La marche méditative et silencieuse dans les espaces déshabités est déjà une prise d’empreinte. D’un geste un peu nostalgique elle lisse un pan de papier peint déchiré, pour réparer un instant la blessure du temps. Depuis longtemps l’artiste transforme les parois rigides des meubles et tiroirs en empreintes de peau souple, ondoyante. Les tiroirs adoucis deviennent des ventres bombés. L’artiste enveloppe, développe, reconstitue grâce au latex la forme d’objets usuels qui dans leur robe de nacre deviennent des bijoux (Räume sind Hüllen, sind Häute, 1981). Texture surprenante, revêtue de couleurs passées (vieux rose, gris perle), générant un microcosme de mondes disparus. Pans de murs prélevés, de ces doubles décollés puis transformés en cape, Heidi Bucher se drape, s’enfouit dans la couleur bleutée d’un aspect doux comme le satin. La lumière les sculpte, l’artiste les agite, les froisse, fait jouer les plis que seule une peau libre, non adhérente, peut créer.

La première étape de la prise d’empreinte prend l’allure d’un linceul, de l’enveloppement d’un corps dont on apprivoise la future disparition. Mais il est également question de renaissance dans le monde organique. Au cours du film de Strebel, deux pans de peau nacrée s’écartent ; par la fente on voit sortir des paquets, peaux plissées, puis l’artiste sort elle‑même par la fente et s’habille de cette peau qu’elle a jetée dans le monde extérieur. En se moulant, la peau devient à la fois robe et lange. Dans la suite du film, deux femmes versent une bassine d’eau sur le sol dallé d’un petit hall d’entrée. Doucement, avec un balai à l’ancienne, elles étalent l’eau qu’elles recouvrent d’un voile blanc. Sur ce voile est à son tour versé le latex nacré qu’une main sensuelle étale et lisse. En cette étape liquide, organique, les mains de femme trempent un linge dans un bac d’inox empli de latex, sorte de laitance dont elles détachent peu à peu le linge saturé qu’elles commencent à déposer en haut du mur. Le liquide se figera lentement, devenant une peau qu’il faudra alors séparer du mur.

Heidi Bucher, (1991), Untitled (Radiator), Villa Bleuler (detail)

Latex et textile

35.43 x 37.4 inches/90 x 95 cm (fabric, approximately)

45.28 x 45.28 x 1.97 inches/115 x 115 x 5 cm (framed)

© The Estate of Heidi Bucher. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London. Photo by Dimitris Lempesis.Ainsi le registre sur lequel Heidi Bucher déploie sa symbolique vient nouer ensemble l’organique et l’inorganique, la naissance et la mort, le liquide et le solide. La peau de latex elle‑même joue sur les deux versants, vêtement de lait ou croûte rêche et morte. L’artiste touche, anime, joue avec la surface, crée de la profondeur. Reprendre les lieux dans lesquels on a vécu, mais aussi des lieux inconnus, en capturer les fantômes dans un écrin mouvant, prélever un sol, capturer la lumière sur laquelle dans le hall on marche d’ordinaire sans y prendre garde : cet écrin, on peut l’enrouler, l’emporter avec soi.

La peau de latex joue sur la transparence et l’opacité. Ce sont des catégories du temps que l’artiste incorpore, dessinant tout d’abord avec la main des formes éphémères, laissant à la matière le soin d’en solidifier d’autres. La prise est un trophée, un arrachement, la capture d’un élément du temps, l’incarnation d’une parcelle inanimée. C’est l’appropriation et la transformation de catégories fortes : passé/futur, féminin/masculin.

Les œuvres de Heidi Bucher sont des captures tactiles, des scalps de maison, des peaux partielles devenues cuir d’artifice, des prises de guerre. Elle les appelle Häutungen (mues), Skinnings (écorchements), des Skinned cast of reality (« écorchés‑jetés de la réalité »). Elle en fait des collections sur une étagère, les expose sur un fil, les propose aux regards. De ce monde de parois souples, apaisées, elle constitue des archives qu’elle feuillette comme les pages d’un livre. Archives de lieux abandonnés qu’elle reprend avec elle, de pièces où résonnent encore des pleurs, des cris peut‑être (comme on l’imagine dans la clinique psychiatrique de Kreuzlingen). Des archives de la maison familiale, comme la peau du Herrenzimmer (cabinet ou fumoir) de 1979, qualifié de « pièce maîtresse » par Adélie Le Guen qui écrit : « Ce cabinet illustre à lui seul son détachement de l’autoritarisme paternel, et un rapport nouveau à la maison de son enfance »[21]. Des maisons emplies de chants ou de rires, aussi, dont il ne reste que papiers déchirés, outre le souvenir.

Élaborer une mémoire souple comme le latex est un geste pour apprivoiser la perte. L’archive permet de renégocier avec le passé. Le drapé plissé s’instaure ainsi comme une suture entre les étapes parfois difficiles d’une vie, comme on le voit avec la tenture qui capture un mur fantôme (on voit la trace de chaque brique)[22]. C’est un vrai mémorial du chagrin, réalisé au moment où l’artiste se séparait de son mari et entrait dans une phase de solitude[23].

Dans les galeries d’art sont exposés ces échantillons et traces d’une vie (empreintes de pans de murs, fenêtres, carrelages, croisillons de parquet, craquelures de peinture) couverts de signes énigmatiques, de formes indécidables. Les plus vastes draperies sont attelées à d’autres murs comme des tentures, transformant les lieux en mausolées utérins dont les parois blanc/bleuté/mauve sont baignées d’une lumière translucide. Heidi Bucher reforme des murs en latex pour fabriquer d’autres pièces, suspendues, prises dans l’architecture intérieure.

Le point de départ (une coulée blanche) peut aussi s’élancer vers l’espace et commencer son voyage, à l’image de la maison en nylon de Do‑ho Suh, artiste coréen vers lequel nous allons revenir. Heidi Bucher réalise quatre pans ouverts d’une peau de maison qui s’envole par‑dessus le toit de l’habitation originelle[24]. Surprenante capture qui provoque l’extraction d’une pièce hors de la maison, hors de l’espace urbain, pour lui faire survoler ensuite cet espace. Avec Hautraum 1981, qu’on peut traduire par « espace cutané », l’âme libérée flotte dans le ciel. Pas tout à fait. Forme transitoire, ectoplasme encore tenu par son cordon d’argent, c’est une archive que le vent déchiffre et chante, une draperie dont la porte ouverte accueille les nuages.

Peaux translucides, corps en transition

Cette forme d’espace (tenu par un cordon quasi‑ombilical) vient éclairer un aspect commun à quelques‑uns des artistes qui interrogent la « peau de l’architecture ». Au début de cet article j’évoquais le monde labile avec lequel les artistes dialoguent en inventant des textures et des formes. Des peaux artificielles, en l’occurrence, qui sont à la fois une question et une solution. En tant que question, elles désarticulent quelque chose que l’habitus de Pierre Bourdieu présente sous son angle patrimonial[25]. Comme l’écrit Michel de Certeau : « C’est bien la maison, mémoire silencieuse et déterminante, qui est logée dans la théorie sous la métaphore de l’habitus, et qui de surcroît, apporte à la supposition un référentiel, une allure de réalité » (1990, 93‑94). Heidi Bucher prend acte de ce que la maison bourgeoise projette, imprègne et scelle jusque dans la peau des habitants, les valeurs héritées, dont la moindre écaille de peinture porte la trace. Mais elle infléchit ces modèles qui fabriquent les générations. Pour s’en affranchir, elle décale la maison de son socle patrimonial hérité. La peau de maison qu’elle envoie dans le ciel pour en faire une maison volante, transitoire, extraite de l’espace urbain où elle prenait place, évoque le voyage, l’aérostat, la traversée. Les espaces abstraits, irreprésentables, infigurables autrement que par un objet à son tour traversier, translucide et mobile, sont bien ceux de la condition de l’homme moderne : en transit, transporté, transitoire, transformel. Ce faisant, l’artiste capture les formes élégantes de la maison paternelle, ou celles d’un patrimoine ancien comme la clinique de Bellevue. L’objet transférentiel qu’elle fabrique peut accomplir la liaison entre les éléments disjoints d’une histoire de vie. Il constitue une solution psychique et matérielle pour articuler autrement le monde et l’art d’habiter.

J’évoquais aussi la naissance des baies vitrées dans l’architecture moderne : voir le monde extérieur/être vu, laisser entrer la lumière, demeurer en contact avec la nature ou la ville, tout cela illustre le désir de chercher la co‑présence, l’instantané, l’accessibilité. L’adaptation sociale au monde qui se fluidifie de plus en plus, permet ici de revisiter l’habitus non seulement de la maison, mais encore de toute forme d’acquisition. Le transitoire, chez Heidi Bucher, trouve son incarnation dans une pratique inverse que je nommerai exquisition. L’extraction de la peau est une empreinte tactile, une copie liée à une forme passée, mais également une anticipation de formes futures : l’essentiel de cette peau artificielle est de n’être pas dépendante d’une forme, d’être capable de se déformer à volonté. La qualité physique de l’exquisition est le translucide. La quête d’une texture qui laisse passer la lumière tout en étant déformable caractérise ces peaux artificielles. Elles impliquent l’idée d’un habitat transitoire, transportable, dont le modèle est la tente de nomade.

Do Ho Suh, Home within Home within Home within Home within Home, 2013 (detail).

Polyester fabric, metal frame. 602.36 x 505.12 x 510.63 inches/1530 x 1283 x 1297 cm.

Installation view, Home Within Home, National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Korea, 2013–2014.

© Do Ho Suh. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London.L’artiste a beaucoup voyagé, habitant entre la Suisse, les Etats‑Unis et la Grande‑Bretagne. Les maisons, comme des peaux successives, il faut les quitter, s’en détacher. Comment faire peau commune avec les lieux dont on est sans cesse endeuillé ? Né 36 ans après Heidi Bucher, Do‑Ho Suh présente une thématique semblable dans ses créations artistiques. Sa vie itinérante entre Corée du Sud, Etats‑Unis et Grande‑Bretagne est partie intégrante de son travail. Ses architectures translucides, flottantes, sont de véritables compilations de maisons interpénétrables et combinées, à l’exemple de Floor Seoul Home/L.A. Home/New York Home/Baltimore Home/London (1997‑2000). La « copie » en tissu de soie à l’échelle 1 de sa maison coréenne évoque l’attachement et l’arrachement, le transport et la quête d’une identité traversière. Où sont les frontières, où commence un lieu, où finit‑il ? Comme celles de Heidi Bucher, les œuvres de Do‑Ho Suh sont mobiles, pliables, transportables. Empreintes de maisons attachées par des faisceaux de cordages comme Fallen star (2008‑2011), composition/intégration de maisons avec Home within home (2009‑2011), les empreintes du passé traversent le présent et s’élancent vers le futur. L’artiste coréen a lui aussi fait faire un vol plané dans le ciel à sa maison de nylon, copie intégrée de sa maison familiale en Corée, de la façade de sa maison new‑yorkaise et de celle d’une villa vénitienne. Le chevauchement des espaces entrelacés, liés par les peaux artificielles, enserre un chevauchement des temps. Là encore, translucide et transportable illustrent leur dialogue dans les œuvres.

Inventer des lieux peaux

Dernier aspect que nous évoquerons, la fabrication de peaux artificielles par des artistes répond à la question sociologique et philosophique du « lieu‑propre ». En effet, comment concilier le jeu des nomadismes avec la protection d’un espace intime ? La maison au sens classique ne peut assumer le grand écart de ces êtres dont l’identité se révèle ouverte à tous les vents. Ces vents font d’ailleurs partie des métaphores concrétisées dans les installations artistiques (maisons volantes, suspendues en forêt, etc.). Le tégument artificiel est à la hauteur de la nouvelle fonction : suturer d’une façon souple les mondes inconciliables.

Ces pratiques artistiques apparaissent comme des « stratégies » telles que Michel de Certeau les définit : « J’appelle « stratégie » le calcul des rapports de forces qui devient possible à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir est isolable d’un environnement. Elle postule un lieu susceptible d’être circonscrit comme un propre, et donc de servir de base à une gestion de ses relations avec une extériorité distincte » (1990, Introduction p. XLVI). L’art qui invente les peaux artificielles se montre ici capable de sauvegarder le soi, à défaut du chez‑soi. Le philosophe trouve une belle définition pour le « propre » : « C’est une victoire du lieu sur le temps. Il permet de capitaliser des avantages acquis, de préparer des expansions futures et de se donner ainsi une indépendance par rapport à la variabilité des circonstances. C’est une maîtrise du temps par la fondation d’un lieu autonome » (1990, 60). En arrachant la peau des maisons, Heidi Bucher détache les traces du temps. Elle s’attache à la surface (captée en 2D) d’une maison habitable (vécue en 3D) qu’elle restitue en volume habitable/habillable (3D) issu de cette surface. Ce 3D transportable, revêtu, est son lieu propre. Son lieu‑peau transforme l’habiter en un prêt‑à‑porter/prêt‑à‑nomadiser.

Pour finir, comparons ces pratiques avec celles de l’américain Gordon Matta‑Clark (1943‑1978) qui accompagnent la mise à mort des bâtiments lors de projets urbains de rénovation[26]. Ses « percements » et « découpes » ne sont ni des installations ni des œuvres pérennes, mais des performances in situ, avant démolition du bâtiment. La seule trace sera une vidéo prise lors de l’intervention (vidéo comme un autre genre de peau, gardant l’empreinte de l’événement). L’artiste coupe les maisons pour en révéler l’espace intérieur ; il veut, dit‑il, « transformer la structure en un acte de communication ». Dans son Open House (1972), il provoque de toutes ses forces une fente verticale de haut en bas d’une petite villa de la banlieue de New‑York. Il désolidarise le socle de pierre de la construction qui y trouve son appui, de façon à provoquer, par les fissures artificielles, l’apparition de l’intérieur de la maison aux yeux de tous. Puis, avec Conical intersect (1975), il s’attaque à un immeuble rue Beaubourg, dans le quartier promis à démolition avant la création des nouvelles Halles. Sur la vidéo mise en ligne le 5 janvier 2020, comme un oisillon perce sa coquille, il perfore un des murs de l’immeuble, puis le trou agrandi en vient à figurer un oeil béant[27]. Ce qui se forme est bientôt un cône de pénétration du regard, pratiqué dans l’immeuble depuis l’intérieur, traversant les étages qu’il met à nu. Sont mis à nu papiers peints et peintures qui étaient la peau intime, la parure intérieure de l’édifice. Les structures se montrent : pièces, paliers, couloirs, escaliers. La caméra filme en surplomb les trois étages évidés, depuis l’intérieur on voit la rue, les passants, les voitures. Pendant que grandit la coupe transversale, l’artiste discute avec les gens dans la rue, étonnés de cette mise en scène. Le cône de pénétration du regard historicise un moment le corps du bâtiment qui ne s’est jamais montré ainsi déshabillé. Puis la pelle mécanique arrive et fait son travail, arrachant les murs qui tenaient encore, s’approchant du cône, le déformant, pour finalement anéantir ce qui fut autrefois un hôtel‑restaurant. Ce travail sur la peau d’un habitacle urbain se montre différent de celui de Heidi Bucher, même si la performance artistique accompagne ici le deuil d’un habitat en même temps que la révélation de sa structure interne.

D’autres artistes prélèvent également les traces de maisons d’une façon différente. Rachel Whiteread (artiste britannique née en 1963) réalise des moulages de béton en négatif d’escaliers, pièces ou monuments. Ses structures de monolithes offrent une densité et permettent de visionner l’espace qui d’ordinaire est vide (intérieurs de pièces) sous forme d’un plein qui sature le regard. Marjan Teeuven (artiste néerlandaise née en 1953), dans ses belles installations éphémères, transforme les maisons à démolir en archives de matériaux, par petits blocs débités et rangés comme sur des étagères. Ses installations sont des processus transitionnels : de la maison‑ruine on passe à l’œuvre d’art (l’artiste casse avec méthode, repère des homologies de formes, classe les matières qu’elle met en valeur dans une organisation surprenante). De ces œuvres elle prend des clichés monumentaux qui deviennent eux‑mêmes les archives d’un double passé : maison/ouvrage d’art. Puis tout est démoli.

Ces artistes ne réalisent pas un lieu‑propre, une alternative habitable, mais un genre de mémorial qu’il faudrait longuement analyser. Plus proche de Heidi Bucher, l’artiste allemande Eva Hesse (1936‑1970) installe ses peaux de latex en forme de tentures et de développements plissés. Elle interroge aussi le « vêtir » en des textures alternatives : ses « costumes » de grillages abordent avec humour une forme de non‑habit dont la thématique peut dialoguer avec le travail de Bucher.

Dans son invention de ce que j’appelle des « lieux‑peaux », le travail de Heidi Bucher aborde la question de l’intime, de l’espace domestique. Un féminisme affirmé traverse ses créations, donnant aux peaux d’objets (ceux de la toilette quotidienne ou des chambres à coucher) une tendresse particulière, comme le montre l’exposition Women House. Le geste de détachement s’adresse à la dimension paternelle ou masculine de la verticalité, qu’elle transforme en empreinte apaisée, fluide et nacrée. L’histoire intime se prolonge vers un processus d’archivage original. Peaux de volet, de mur, mues de commode, de boîte à savon, de prison, croûtes de parquet, cicatrices d’anciennes fissures, ces peaux artificielles intermédiaires entre l’humain et la pierre bâtie forment parfois des « tirages » uniques en format A3 ou A4. Les dermo‑latex « documentent » les empreintes, les rassemblent en livres dont on peut feuilleter les pages. Ainsi l’histoire de vie, la mémoire portable qui déploie ces empreintes se raconte sans parole, en surfaces empilables et dépliables à volonté. Même les parcours animés se réalisent comme des lieux‑peaux, à l’image des drapés‑traînés dans la galerie de la clinique Bellevue dont le bruissement, au sol, rappelle les pistes chantées des aborigènes d’Australie.

Références bibliographiques

Bachelard G., (2020), Poétique de l’espace, (1957), rééd., Paris : PUF.

Bergé C., (2019), Ecorchement 2, Guerre et Peau, Dijon : Le Murmure.

Bergé C., (2018), « Des prêtres en peau de panthère dans les rituels de l’Égypte antique », Hippocampe, 15, automne, 90‑97.

Bergé C., (2016), Ecorchement 1, Limite et Transgression, Dijon : Le Murmure.

Bergé C., (2003), « La peau du mort : enveloppes, écrans, ectoplasmes », Voix, visions, apparitions, Ethnologie Française, oct‑déc, 611‑621.

Bonicco‑Donato C., (2019), Heidegger et la question de l’habiter. Une philosophie de l’architecture, Marseille : Parenthèse.

Bourdieu P., (2000), Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris : Seuil.

Bourdieu P., (1970), La reproduction, Paris : Minuit.

Certeau M. de, (1994), L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris : Gallimard.

Certeau M. de, (1990), 2. Habiter, cuisiner, Paris : Gallimard.

Dumas S., (2014), Les peaux créatrices, Paris : Klincsieck.

Heidegger M., (1976), « Séminaire de Zähringen » (1973), Questions IV, trad. Fr. Paris : Gallimard.

Heidegger M., (1985), Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, (1927), trad. fr. Paris : Gallimard.

Munder H. & Ursprung P., (2005), Heidi Bucher, Musée de Zurich, JRP Editions, Presses du Réel.

Perthuis G., (2018), « La peau de l’architecture. À la recherche de la mémoire des lieux », Hippocampe, 15, automne, 80‑84.

[1].↑ N° 15, automne 2018. Voir Bibliographie, Bergé (2018).

[2].↑ Danseuse américaine, Mary Louise Fuller, dite Loïe Fuller (1862‑1928) innove en faisant tournoyer autour d’elle de vastes voiles rendus lumineux par des sels phosphorescents.

[3].↑ Je développe plus loin (« La traîne : revêtir un bâtiment »). Voir le film de Michael Kœchlin, 26 mars 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=pXZPuUWioK8

[4].↑ « C’est un désir de survivance, idée de survivre à soi‑même », dit G. Penone (France‑Culture, 18/04/2020). Voir également plus loin, la problématique de l’archivage et du rapport au passé.

[5].↑ Elles sont d’ailleurs quasi‑contemporaines de l’invention des imprimantes en 3D.

[6].↑ Heike Munder et Philip Ursprung lui ont consacré une monographie (2005).

[7].↑ Voir la vidéo d’Anka Schmid, Le Prison, le Landeron, 1985, https://www.youtube.com/watch?v=6idocDzcXtA

[8].↑ Visible sur la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=pXZPuUWioK8

[9].↑ Pour ses Herrenzimmer (1977/78), H. Bucher retourne dans sa villa d’enfance à Winterthur.

[10].↑ Sur les « captures » des traces de vivants et de morts. Bergé (2003).

[11].↑ Dans la mythologie grecque ancienne, le dieu‑faune Marsyas engage avec Apollon un défi musical. A la suite d’une ruse, ce dernier gagne le concours : le choix du gagnant fut d’écorcher Marsyas. Sa peau vide, recousue, fut transformée en outre chantante, et suspendue aux abords d’une grotte thérapeutique. Quant à ses larmes, et celles de tous ses amis, elles donnèrent naissance au fleuve qui porte son nom. Entre autres, Bergé (2016).

[12].↑ Heidi Bucher, Skins 5 Prisoners. Voir la 2ème partie de la vidéo de A. Schmid, Le prison, Le landeron, 1985. https://www.youtube.com/watch?v=6idocDzcXtA

[13].↑ Il est certain qu’il faut rassembler davantage de forces pour arracher le latex d’une façade de maison. Mais en aucune façon l’arrachement ne s’accomplit d’une façon agressive : voir plus loin « La traîne : revêtir un bâtiment ».

[14].↑ Sur les écorchements humains perpétrés par quelques cultures anciennes. Bergé C. (2016, 2019).

[15].↑ Pour l’habitus tel que l’aborde Bourdieu, voir plus loin.

[16].↑ C’est encore un idéal à l’horizon des mouvements comme ceux de l’architecture fluide, organique, ou liquide. Les formes ont déjà évolué, la quête des matériaux se poursuit. https://www.frac‑centre.fr/expositions/l‑historique‑des‑expositions/rub/architectures‑liquides/architectures‑liquides‑976.html

[17].↑ Voir le film de Kœchlin. https://www.youtube.com/watch?v=pXZPuUWiok8

[18].↑ Portail exposé sous le titre Kleines Glasportal, Bellevue Kreuzlingen, 1988.

[19].↑ Toujours dans le film de Kœchlin.

[20].↑ Voir L. Strebel, Räume sind Hüllen, sind Häute, 1981. https://www.youtube.com/watch?v=EBBqlvafulk

[21].↑ Adélie Le Guen, « Les chambres de Heidi Bucher : entre empreinte poétique et empreinte sociale post‑68 » in Archives of Women Artists, Research and Exhibitions magazine. https://awarewomenartists.com/magazine/les‑chambres‑de‑heidi‑bucher‑entre‑empreinte‑poetique‑et‑empreinte‑sociale‑post‑68/

[22].↑ Heidi Bucher, Elfenbornhaut, Fridericianum, Kassel, 1982, latex, textile et pigment nacré 159,45 x 275,59 pouces (irrégulier).

[23].↑ Lire J. R. Bonilla‐Edgington, « Heidi Bucher. The site of Memory. » https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://brooklynrail.org/2019/06/artseen/Heidi‑Bucher‑The‑site‑of‑Memory&prev=search&pto=aue

[24].↑ Voir la vidéo de Martin Kugler. https://www.youtube.com/watch?v=WbHhMMPyGXo

[25].↑ L’analyse de l’habitus dans les conduites, par Bourdieu (2000), complète celle du rapport entre héritage et liberté (Bourdieu, 1970).

[26].↑ H. Bucher et G. Matta‑Clark ont exposé ensemble au Teatrino, Palazzo Grassi (22‑23/09/2017). https://www.palazzograssi.it/fr/events/tous/heidi‑bucher‑and‑gordon‑matta‑clark/

[27].↑ Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=W8_laap8y5c

Related products

La Peaulogie - Revue en Libre Accès de sciences sociales et humaines sur les peaux - ISSN 2646-1064 - Texte sous licence CC BY-ND 4.0