Référence électronique

Barnicaud J., (2022), « Au-delà de l’amante tatouée », La Peaulogie 8, mis en ligne le 07 mars 2022, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/amante-tatouee

Au-dela de l’amante tatouée. La part du choix et de l’expression individuelle dans le tatouage des femmes en France (1899-1939)

-

Description

Jeanne BARNICAUD

Doctorante contractuelle en histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CRHXIX – Centre d’Histoire du XIXè siècle (EA 3550).

Résumé

Dès le XIXe siècle, la pratique du tatouage chez les femmes en France a été perçue comme subordonnée à celle des hommes. Surtout, elle a régulièrement été résumée au marquage du corps par un amant afin d’en revendiquer l’exclusivité. L’analyse approfondie d’études scientifiques, d’articles de presse et de registres d’écrou suggère cependant une adoption beaucoup plus large de ce mode d’expression personnelle. Le tatouage féminin a été pratiqué afin d’améliorer l’apparence, d’adopter des codes contre-culturels et d’affirmer l’identité. S’il a parfois été subi ou suggéré, il a aussi été l’occasion d’exprimer volontairement son individualité.

Mots-clés

Histoire, Femmes, Genre, Prostitution, Tatouage, Mode, XIXe siècle, XXe siècle

Abstract

From the 19th century on, in France, tattooing amongst women has appeared anecdotal compared to tattooing amongst men. It has often been summed up to the phenomenon of signing a female lover’s body to claim exclusivity. However, the careful examination of contemporary scientific studies, newspaper articles and prison registers suggests a wider use of this technique of self-expression. Women have used tattooing to better their appearance, to adhere to counter-cultural practices and to assert their identity. Though some tattoos have indeed been suggested by another individual or forced upon those women, some do seem to be the result of the wilful expression of a sense of individuality.

Keywords

History, Women, Gender, Prostitution, Tattoo, Fashion, 19th century, 20th century

« Dis, Môm’, tu veux ? On s’piqu’ra l’bras / et on mêl’ra nos sangs ensemble ; / pis, on s’f’ra tatouer tous les deux / dessus nos palpitants en feu ; / sous l’tien v’là les mots qu’tu mettras : / Nin aim’ Paulo pour la vie / et jamais a ne l’oubliera. »

Dans un de ses poèmes en argot, Gabriel Randon dit « Jehan Rictus » (1914, 78) met en scène ce qui est devenu un lieu‑commun de la peinture du Paris populaire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle : la femme tatouée du nom d’un de ses amants en guise de preuve d’engagement. Il souligne aussi combien le tatouage féminin ne se pense que rarement en autonomie — ici, il se fait à la suggestion de Paulo, qui dicte à la fois l’acte, la localisation du dessin, les mots inscrits et son propre nom, presque en signature. Subi, le tatouage ferait de la femme le support d’une inscription et d’une revendication qui ne la concerne qu’en tant que moitié d’un couple. De même dans Madame La Boule d’Oscar Méténier, en 1889, où il est un serment d’amour aussitôt inscrit, aussitôt regretté ; de même dans Le Tatouage bleu d’Horace Van Offel, en 1918, où il se réduit à une preuve de dévotion envers un ancien amant malfrat.

Mais, au‑delà de ces récits de fiction, le tatouage peut‑il vraiment être résumé à cette pratique suggérée ou subie ? Dès la fin du XIXe siècle, le tatouage a été amplement étudié comme mode d’expression individuelle (Lacassagne, 1881) — mais les analyses de ce type, qui portaient pour la plupart sur les populations des pénitenciers militaires et des bataillons d’Afrique, n’ont que rarement et partiellement abordé la question des femmes. Persiste dès lors l’impression d’un phénomène marginal, négligeable et surtout subordonné à ses homologues masculins. Nous proposons ici de restituer un premier état de la place de l’individualité et du choix dans la pratique féminine du tatouage en France, de 1899, date de la publication du premier ouvrage exclusivement consacré au tatouage féminin (Le Blond et Lucas, 1899), à 1939, avant la Seconde Guerre mondiale et l’utilisation du tatouage à Auschwitz. Nous porterons tout particulièrement attention à différents exemples de tatouages « européens », par opposition aux tatouages issus de traditions des régions à dominante arabe ou à dominante berbère[1], et laisserons de côté les femmes tatouées professionnelles, c’est‑à‑dire celles qui se produisaient dans les foires et les salles de spectacle avec un nombre et un type de tatouages tout à fait distincts. Pour mener à bien cette étude, nous nous pencherons sur les textes de médecins, de criminologues et de chercheurs qui ont, parfois en paragraphes rapides, parfois en ouvrages entiers, envisagé la question du tatouage féminin, y adjoindrons les faits divers, articles d’actualité et entretiens contemporains qui ont pu évoquer la question du tatouage, ainsi que l’analyse minutieuse des « signes particuliers » inscrits dans les registres d’écrou de prisons pour femmes de l’ancien département de la Seine[2]. Si, faute de témoignages directs, il est évidemment difficile d’aboutir à des certitudes, cet état des lieux permettra au moins d’observer les limites de certains écrits entourant le tatouage féminin et d’envisager les nuances d’une pratique qui flotte entre signature, ornement et écriture de soi.

L’image dominante du tatouage subi

La signature d’un souteneur ou d’un amant

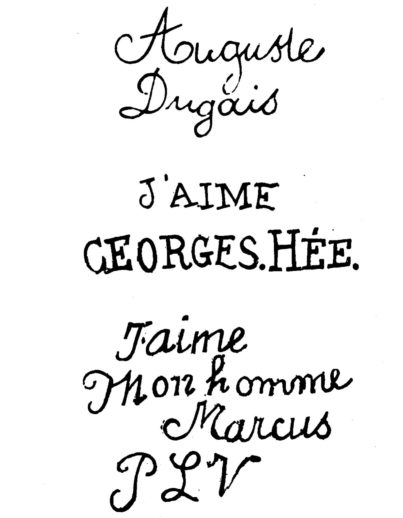

Dans un fait divers de 1884, rapporté par Alexandre Lacassagne et Émile Magitot (1886, 124), Meerholz ou le « pacha de la Glacière », chef d’une bande de malfaiteurs, se plaît à « tatouer les bras de ses femmes et à leur laisser en guise de souvenir cette inscription sentimentale : J’aime le pacha de la Glacière ». L’affaire est rapportée par les deux médecins sans développement autre qu’une notification de la condamnation à mort de l’individu. Elle semble se suffire à elle‑même dans son idée selon laquelle le tatouage des femmes serait, souvent, effectué par un homme sur une femme afin de la marquer de promesses d’amour éternel. En 1899, cette affirmation est confirmée par les docteurs Le Blond et Lucas (Le Blond et Lucas, 1899, 59), qui y ajoutent une précision quant à la méthode d’une partie de ces œuvres : face à la simplicité de certains motifs relevés, ils déclarent que cette naïveté « indique assez que c’est l’amant qui a fait le tatouage » (Le Blond et Lucas, 1899, 61) (figure 1). Pour l’Américain, Albert Parry (2018 [1933], 2), le tatouage serait même par essence, un acte sexuel, puisqu’il implique une personne active à l’œuvre sur une personne passive et le percement de la peau. En effet, la sexualisation est indissociable de la logique de pénétration et de marquage, à une époque où la théorie de l’imprégnation, qui veut qu’une femme « reste très longtemps influencée par le sperme du premier partenaire qui l’a fécondée, au point d’accoucher par la suite d’enfants portant la marque de celui‑ci », est encore répandue (Corbin, 1981, 135). Rapports de pouvoir et logiques d’appartenances sont ainsi inhérents à la pratique du tatouage chez les femmes, au détriment de ces dernières, réduites au rang de support revendiqué par l’autre.

Figure 1. Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques, p. 60,

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art (8 — Tc51‑66).Cette affirmation est à mettre en miroir d’un autre lieu commun, qui s’impose dès les travaux d’Alexandre Parent‑Duchâtelet sur la Prostitution dans la ville de Paris : le tatouage des femmes correspond « presque toujours » à « des inscriptions, des noms propres suivis de ces mots, pour la vie, ou cette abréviation P.L.V. ; souvent ces inscriptions se trouvent entre deux petites fleurs ou entre deux cœurs entrelacés et percés d’une flèche » (1857 [1832], 124). L’affirmation semble un peu trop radicale : entre 1899 et 1939, dans les prisons pour femmes de l’ancien département de la Seine, ces tatouages « dédicatoires » ne correspondent qu’à 14 des 186 motifs qu’il est possible de rencontrer dans les signes particuliers des registres d’écrou, soit environ 7,5%, soit une part non négligeable, mais aussi non dominante. Quoiqu’il en soit, pour les observateurs de ce phénomène, qu’ils soient hygiénistes, médecins ou criminologues, le nom serait souvent celui d’un amant/souteneur, revendiquant sa part d’exclusivité et de fidélité par l’apposition directe de son nom[3]. La pratique ne va pas non plus sans rappeler la marque punitive au fer brûlant, qui a cours en France jusqu’en 1832, et le marquage des esclaves pour assurer l’identification, suggérant une récupération d’un stigmate ancien (Dauge‑Roth, 2020 ; Porret, 2012 ; Viguier, 2010).

Hors du domaine spécifique de la prostitution, ce type de tatouage serait plus généralement effectué lors d’un moment de suspension du sens des réalités. La femme se laisse emporter par la passion et « jurant amour et fidélité éternelle, [elle] se laisse graver le nom, les initiales de l’amant » (Le Blond et Lucas, 1899, 19) ; que ce soit par ce dernier directement ou par un tiers intermédiaire. Le Père Rémy, tatoueur parisien interrogé par Le Figaro en 1891, raconte ainsi : « Il y a beaucoup de femmes […] qui viennent me demander de leur tatouer sur le bras le nom de leur amant. Je leur conseille toujours de ne pas le faire, en leur assurant qu’elles s’en repentiront plus tard. Même pour les prostituées, c’est dans la suite un embarras énorme. Quelque peu d’illusions que puisse se faire leur amant d’un instant, il n’est pas agréable pour lui d’avoir sous les yeux cette inscription : J’aime Léon, ou j’aime Alphonse pour la vie »[4]. Marquée, vouée au regret, la femme tatouée serait dès lors une victime d’un tatouage dont elle a de surcroît subi le motif, celui‑ci étant incidentel du nom de l’amant, et qui ne la représente que dans sa relation avec un autre individu. Lorsque la femme n’est pas victime de son tatouage, par vertu d’une dégénérescence morale supposée (« Il n’est guère de circonstances où il soit donné d’observer de nombreux cas de tatouages chez la femme. C’est, en effet, dans ce sexe, un indice néfaste pour la moralité du sujet », déclarent ainsi Le Blond et Lucas (1899, 16‑17)), elle serait plutôt condamnée à une accumulation aux allures de carte du Tendre (Graven, 1962, 88). Pour Parent‑Duchâtelet, chez les prostituées, elle mêle ainsi noms d’hommes dans le jeune âge, noms de femmes à partir d’un certain âge, le tout faisant preuve de la « facilité » avec laquelle « ces femmes changent d’amants » (Parent‑Duchâtelet, 1857 [1832], 125).

Contagion et appât du gain

Une explication alternative, quoique tout aussi déresponsabilisante, est celle de la contagion. Elle est suggérée dès les travaux d’Alexandre Parent‑Duchâtelet, qui déclare que « nous ne devons pas être surpris que les filles qui vivent avec les soldats ou avec la classe dans laquelle les soldats sont recrutés et dans laquelle ils rentrent, contractent les mêmes goûts, ou cherchent, par cette imitation, à se faire bien venir de ceux qui les fréquentent » (1857 [1832], 124). Cette explication provient certainement de la large présence du tatouage masculin, qui préface toute mention du tatouage féminin — « Le tatouage est usité chez nous, parmi les classes ouvrières, chez les matelots et les soldats. Les filles publiques ont, elles aussi, un goût du tatouage », introduit ainsi un article de 1904, avant d’entamer une description qui a plutôt des allures de comparaison : « contrairement à ce qui se pratique chez les hommes, jamais les figures ne sont imprimées sur les parties du corps habituellement découvertes ou qui peuvent l’être dans les usages de la vie commune »[5].

Les femmes, ici bien souvent encore des prostituées, entraînées par contagion, adopteraient des tatouages pour le simple fait d’en arborer, sans attention portée au motif. Albert Le Blond et Arthur Lucas rapportent : « dans le second cas c’est au professionnel que la femme s’est livrée. Comment ? Le plus souvent par l’entraînement : dans un café de nuit le tatoueur est venu exhiber son album (car ils ont un véritable catalogue de figures et de prix), il promet le succès… peu de douleur… un prix minime et comme la concurrente X, Y ou Z fait étalage d’une de ces œuvres d’art, objet de toute l’envie, la tentation est irrésistible » (Le Blond et Lucas, 1899, 20). Le tatouage, ici effectué par le truchement du professionnel plutôt que de l’amant, est choisi sur catalogue ou fruit de la fantaisie du tatoueur, comme partie de l’uniforme de la prostituée[6]. Sa présence suffit à répondre aux demandes d’un type précis de clientèle — « certains clients, du meilleur monde, recherchent les prostituées tatouées, indépendamment de tout tatouage érotique », considère Jean Lacassagne, « le contact avec une partenaire apache réalise pour eux un stimulant sexuel » (Graven, 1962, 87).

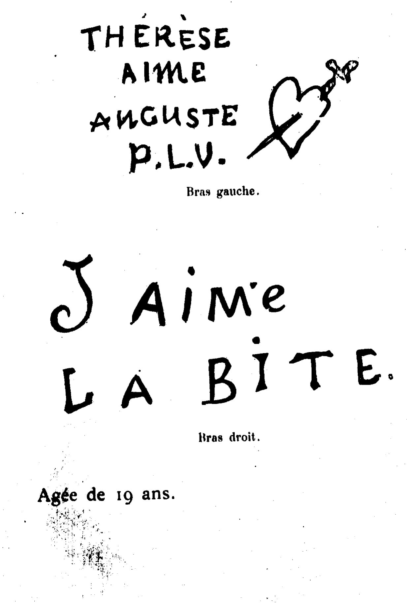

C’est dans cette lignée qu’il faudrait également placer les tatouages de diverses « inscriptions ordurières », quoiqu’elles soient « assez rares », à la façon du « J’aime la bite » relevé par Le Blond et Lucas sur une femme de 19 ans (1899, 75) (figure 2). Ces tatouages, visant à créer le désir, sont empreints d’un érotisme argotique, quoiqu’un peu crasse — ils répondent à des motifs masculins fréquemment usités, comme le « Robinet d’amour » sur le bas ventre, présent dans l’album d’un tatoueur lyonnais collecté par Alexandre Lacassagne[7]. D’autres tatouages, au lieu de contribuer à l’érotisme, posent des limites en mêlant tatouage « de séduction » prostitutionnel et signature d’une femme par son amant : le docteur Edmond Locard cite un « J’aime Louis T. pour la vie — Celui qui m’aura après n’aura qu’un con » (1935, 295).

Le tatouage forcé poussé à l'extrême

De ces tatouages subis, suggérés ou tout simplement demandés par une branche de la clientèle d’une prostituée, à la marque réellement infligée, il n’y a qu’un pas, souvent franchi dans les pages de faits divers. Sous la plume de leurs auteurs, le tatouage des femmes devient une violence insoutenable à la faveur de quelques affaires effectivement tragiques. Le 18 mai 1901, L’Écho de Paris rapporte l’histoire tragique d’Eugénie R.. Récemment arrivée à Aubervilliers depuis Amiens, elle fait la rencontre de cinq individus « mis convenablement » qui lui proposent un emploi de bonne pour l’amie de la mère de l’un d’entre eux. Elle les suit dans une chambre meublée, rue Solférino, mais, « une fois là, les cinq misérables abusèrent de la jeune Eugénie R., […] puis ils lui prirent tout ce qu’elle possédait. Enfin, avant de s’en aller, ils tracèrent, à l’aide de la pointe d’un poignard, sur le front de la malheureuse jeune fille ces mots : « Pas de chance ! »[8] et versèrent dans les coupures formant les lettres une sorte d’encre verdâtre, tatouant ainsi à jamais leur malheureuse victime. Puis ils disparurent »[9]. De la même manière, le 27 décembre 1905, Le Petit Parisien raconte les derniers méfaits de Henri Thomassot, dit « Tête de Brique », chef d’une bande de rôdeurs du quartier de l’Hôpital‑Saint‑Louis. Il aurait séduit une certaine Maria Sandret, et souhaitait la « contraindre à exercer le métier que l’on devine ». Elle a pris la fuite — il l’a cependant retrouvée, avec l’aide de ses acolytes, et « la petite Maria fut mise à nu, ligotée, et tandis que la malheureuse poussait des cris de douleur, étouffés par son bâillon, son féroce amoureux lui tatouait sur le ventre la phrase suivante : Tête de Brique se venge »[10].

Les descriptions sont graphiques, s’apparentent à des viols quand le viol n’est pas lui‑même directement évoqué — le marquage est ici une punition pour la première imprudence commise par deux jeunes filles, les place au rang des prostituées tatouées qui entouraient le « pacha de la Glacière ». L’homme est ici à la fois agresseur sanguinaire, violeur, souteneur et tatoueur — l’acte du tatouage est réduit au rang de gravure douloureuse et de blessure. Version dégénérée des deux précédents, il se retrouve aussi lorsqu’une prostituée a été irrégulière vis‑à‑vis de son amant : Jean Lacassagne évoque ainsi les tatouées « enculée », « vache » et « salope », constatés sur des femmes lui demandant des détatouages et sur une fille de l’Hôpital Saint‑Louis (Graven, 1962, 89).

Du tatouage féminin comme simple parure

Un tatouage limite et superficiel

Lorsque le tatouage n’est pas le fait ou la suggestion d’un amant, la partie d’un costume obligatoire pour plaire à un certain type de clientèle, ou encore le fruit d’une inscription forcée et violente, il n’est toujours pas reconnu comme le fruit d’une expression personnelle et significative — il serait pauvre, anecdotique. Dans sa synthèse consacrée à la question de La femme criminelle, Camille Granier, inspecteur général des services administratifs du Ministère de l’Intérieur, solde sommairement la question des tatouages observables chez les femmes prisonnières : « Le tatouage […] n’est jamais obscène ; peu de cris, le symbolisme domine, il est insignifiant ; c’est le tatouage pour lui‑même : une boule surmontée d’une croix par exemple » (1906, 57). Une fois encore, c’est la comparaison avec les tatouages observables chez les hommes qui domine. Elle se fait au désavantage des femmes face à des exemples aussi emblématiques que les « Mort à la justice » ; « Étoile du malheur » ; « Mort à la sûreté » et « Enfant de Cayenne » que le médecin Charles Perrier relève au sein des prisons nîmoises et qualifie de véritables « cris d’amour, de colère, de désespoir, de vengeance ou de haine » (1897, 533). « Quelle pauvreté à côté de la richesse et de la diversité des motifs observés sur les téguments de l’homme ! » déplore Jean Lacassagne (Graven, 1962, 88) et son constat de pauvreté dans les motifs est régulièrement partagé, souvent avec ironie : « d’autres se contentent du cœur percé d’une flèche, comme les gigolettes de nos boulevards extérieurs… »[11], précise un journaliste à propos d’un des éléments du répertoire habituel des femmes.

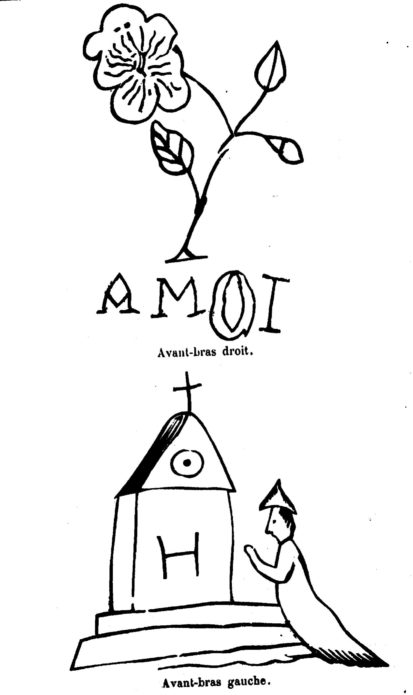

Figure 3. Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques, p. 69,

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art (8 — Tc51-66)

Ce répertoire, directement explicité par Le Blond et Lucas, est restreint : « simple désignation, par son nom ou ses initiales, de l’amant d’une prostituée » (1899, 59), avec infimes et ponctuelles variations si la prostituée n’aime que « ses semblables » ou bien pour préciser la profession de l’amant (1899, 61) ; un cœur et, « lorsque la séparation sera venue, une flèche » pour indiquer « la meurtrissure » (1899, 62) ; le portrait de l’amant (1899, 62). Ces tatouages, les plus nombreux, sont « ceux pratiqués par les femmes elles‑mêmes ou par leurs amants » — il faut les compléter par les oeuvres de « professionnels » (1899, 67), où se déploie là aussi une variété minimale : la pensée (figure 3), si banale en matière de tatouage qu’Alexandre Lacassagne dit que c’est « presque l’unique espèce de la flore des tatoués » (1881, 301), parfois accompagnée « d’ornements variés » où domine le pot de fleurs (Le Blond et Lucas, 1899, 71‑72), les amours (1899, 73) (figure 4), l’oiseau pour indiquer « l’absence prolongée de l’amant » (1899, 74) — et enfin « la bague, les bracelets » comme « simples ornements assez appréciés » et les inscriptions ordurières que nous avons mentionnées plus haut (1899, 74).

Figure 4. Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques, p. 73,

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art (8 — Tc51-66).Dès lors, le tatouage féminin, lorsqu’il n’est pas directement subordonné à un homme ou à un groupe d’hommes, est présenté comme le lieu d’un sévère manque d’inspiration, une reproduction stérile de quelques motifs où ne transparaît aucune variété, aucune inspiration, donc aucune individualité. Ces tatouages font probablement partie de ces « motifs au catalogue » que mentionnaient Le Blond et Lucas, adoptés pour le simple fait d’en avoir. Ils ne tournent qu’autour d’une seule thématique : l’amour, décliné en regrets, en pensées mélancoliques, en allégories de passion, en rare érotisme. Quand ce n’est pas l’amour qui est figuré, c’est la simple volonté de parure qui semble dominer. Là encore, la tatouée, comme l’ensemble des tatoués pour ce point précis, se voit refuser toute volonté dans le choix de ces ornements. Pour Edmond Locard, le tatouage relevait ainsi d’une « manifestation d’un goût d’ornement » (1934, 261) ; nous pouvons également songer à Adolf Loos, architecte moderniste viennois qui, dans Ornement et Crime en 1930, dénonçait le tatouage, ornement abusif de la peau attendu des peuples « non‑civilisés », mais assimilable à une marginalité dégénérée chez les « civilisés »[12]. Ces sujets sont directement héritières de la théorie d’une criminalité et d’un tatouage favorisés par l’atavisme, telle que développée par Cesare Lombroso (1887). Chez les femmes, on a parfois pu transformer ce phénomène en besoin déraisonné de suivre une tendance, particulièrement lors de la mode élégante du tatouage qui sévit à Londres dans la première décennie du XXe siècle. Dans un bref conte paru en 1926 dans La Vie Parisienne, un groupe observe d’un œil critique une femme portant un motif sur le bras. Au fil de la discussion, ils devinent qu’il s’agit d’un tatouage « affreux », que la femme vient d’un « pays sauvage » — et l’un des observateurs, songeur, en vient à conclure que « la mode du tatouage est certaine pour l’an prochain, à Paris » puisque « nous vivons sous l’influence, sous l’empire des barbares »[13].

La mouche tatouée : un « sous tatouage » purement féminin

Le paroxysme de ce tatouage d’ornement et de mode, fruit d’une vogue irrésistible, est probablement le grain de beauté au visage. Celui‑ci ne s’érige cependant jamais tout à fait au rang de motif et paraît demeurer un sous‑tatouage de pure esthétique : « C’est surtout sur des hommes que l’on trouve le plus souvent des tatouages ; quelques femmes cependant par coquetterie se font tatouer en différents endroits de la face des mouches, des grains de beauté », constatent Alexandre Lacassagne et Émile Magitot dans l’entrée « Tatouage » du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (1886, 123), puis un travail plus tardif sur le tatouage (Fauconney, 1908, 71). Pourtant, il s’agit d’un type de motif extrêmement fréquent. Entre 1899 et 1939, dans les prisons pour femmes de l’ancien département de la Seine, les tatouages de points sur le visage représentent 70 des 186 occurrences constatées — ils sont surtout situés sur les joues et au coin des yeux. Ils dominent tout particulièrement entre 1921 et 1930, sont surtout présents chez les femmes jeunes (de vingt‑et‑un à vingt‑cinq ans), et s’inscrivent très certainement dans l’univers culturel du cinéma en noir et blanc. 18 des 64 femmes portant ce tatouage sont des prostituées déclarées comme telles au moment de l’écrou et nous pouvons éventuellement supposer, pour elles, une forme d’investissement professionnel d’amélioration de l’apparence ; mais les autres emplois gravitent autour de la blanchisserie, du service à la personne, avec même une comptable, suggérant effectivement une volonté plus générale de s’embellir individuellement. La mouche tatouée semble ainsi annoncer le maquillage permanent, qui connaît ses premiers balbutiements au début du XXe siècle[14].

D’autres interprétations restent, bien entendu, possibles. Chez Le Blond et Lucas, ce « “grain de beauté” au visage révèle généralement la présence de tatouages plus importants » (1899, 60) et relève, lui aussi, de l’univers de la prostitution. Jean Lacassagne admet la possibilité d’une « mouche » de coquetterie, mais surnomme également ces tatouages « point de gouape » et « point de brick » (Graven, 1962, 88) quand l’argot fait de la « gouape » un voyou et d’un « bric » une maison de passe. Il ne faudrait pas, non plus, oublier la place du point au coin de l’œil dans la myriade des tatouages des « apaches », bien que ce point‑là ne soit jamais qualifié de « mouche ». Amélie Élie, la « Casque d’Or » au centre de l’affaire du même nom, déclare ainsi à son amant Manda dans ses mémoires : « Toi, je ne sais pas pourquoi, tu n’as jamais voulu être tatoué. À part le grain des apaches au coin de l’œil, ta peau est aussi nette que celle d’une femme… » (Deluermoz, 2008 [1902], 125), avant de mentionner son propre tatouage (« Je ne parle pas de moi dont le bras gauche porte un tatouage, ce qui m’a même assez gênée en maison »).

Quelques exemples de tatouages antisociaux

Car limitation du type de motifs ne veut pas dire innocence, et il serait d’ailleurs fort surprenant qu’une pratique suffisamment marquée socialement pour gêner Casque d’Or soit pratiquée avec légèreté. Il faut mentionner ici la femme apache tatouée, avec tout ce que le terme « apache », qui désigne d’abord « les jeunes voyous de la capitale », puis « tous les délinquants juvéniles », voire « tous les criminels du pays » (Kalifa, 2005, 45), peut avoir de flottant. Dans cette microsociété du début du XXe siècle, qui se caractérise par une langue commune (l’argot), un costume (casquette à pont, veston cintré…), une géographie « Belleville, « Ménilmuche », la Butte…), etc., la pratique du tatouage joue un rôle récurrent (Chevalier, 2016 [1980], 430‑432 ; Perrot, 2001, 356), à la fois comme signe d’appartenance à la bande et comme signe de reconnaissance entre groupes. Célestine Espéranti, « tatouée d’un cœur sous le sein gauche », est désignée comme étant la maîtresse de « toute la bande des Petits‑Cœurs »[15], une association criminelle de Vaugirard comptant au moins sept individus portant la même marque, associée d’une flèche subtilement phallique et d’un tatouage analogue à la base du pouce[16]. Même si le tatouage renvoie ici à la place ambiguë qu’occupe la femme apache dans la bande, à la fois maîtresse, complice et prostituée (Perrot, 2001, 356), le tatouage exprime suffisamment l’adhésion de Célestine Espéranti au groupe pour qu’elle soit arrêtée. Au fil des registres d’écrou, nous retrouvons parfois quelques symboles qui sont demeurés célèbres : huit fois le tatouage de trois points entre le pouce et l’index, quatorze fois le tatouage des cinq points entre le pouce et l’index… qu’il s’agisse du « mort aux vaches, du « entre quatre murs », du « seul contre tous », ou d’affiliations plus spécifiques — par exemple à la « bande des Cinq Points » qui sévit, entre autres groupes « apaches », dans le Paris de 1907[17].

Il est également difficile de classer les cas de tatouages multiples et divers au rang de simple mode ornementale et dépolitisée ou au rang de manifestation de l’influence d’un souteneur. Entre 1899 et 1939, dans les registres d’écrou des prisons parisiennes, cinq femmes portaient plus de trois tatouages sur le corps. L’une d’elles, Angelina Moity, présentait à la fois un cœur, un pot de fleurs sur un bras, des initiales[18] — une profusion qui suffisait certainement à la placer au ban de la société, ajoutant à ces « ornements » une portée politique et antisociale forte. C’est également le cas pour Amélie Rouvère, dite « Mélie la Poison », arrêtée en 1906 avec Louise Coudart. Amélie est « tatouée partout de cœurs transpercés de flèches », elles vivent ensemble dans une roulotte, sont habillées en hommes — leur mode de vie associe tendance au crime, tatouages et sous‑entendus de lesbianisme dans un duo qui défie les normes[19].

Le tatouage comme bricolage du corps

Inscriptions, effacements, corrections : un « corps palimpseste »

De fait, le tatouage des femmes est, comme celui des hommes, une entreprise de constant bricolage du corps et de l’apparence. Cette caractéristique est particulièrement évidente lorsqu’il s’agit d’effacer un tatouage. Au début de leur ouvrage, Le Blond et Lucas identifiaient, dans une véritable envolée lyrique, le pire attribut des tatouages : leur permanence (« aucune marque indélébile ne doit à jamais être gravée qui ôte à l’homme les plus précieux attributs de son individualité : l’indépendance et la liberté ! ») (1899, 17) — mais celle‑ci n’est que relative. Dès son travail, Parent‑Duchâtelet précisait que les femmes « ont trouvé le moyen de les effacer, de sorte qu’en inscrivant un nouvel amant, on efface le nom de celui qui l’a précédé », à l’aide de « bleu en liqueur », c’est‑à‑dire de « l’indigo dissous dans l’acide sulfurique », qui ne laisserait qu’une « petite cicatrice, nullement difforme, un peu moins colorée que la peau qui l’entoure et légèrement fripée » (1857 [1832], 125). Un tel résultat n’est que rarement atteint, et il n’est pas de notre propos de juger ici de l’efficacité de ces méthodes — mais le corps est effectivement modifiable et l’effacement du tatouage fait l’objet d’un attrait conséquent. Entre 1929 et 1935, le « professeur Diou » fait paraître dans Police Magazine et Détective des publicités pour une pommade qui permet de « faire remonter à la surface les pigments du tatouage » en sept jours[20]. Une myriade de techniques coexiste : chimique, selon le « procédé Variot » ; scarification superficielle pour mieux insérer permanganate de potasse, phénol pur ou ammoniaque ; ou encore « procédés physiques », c’est‑à‑dire électrolyse, neige carbonique, brûlure superficielle, ou encore pierre ponce, toile émeri et gros sel de cuisine[21], ceux‑ci accessibles à tout le monde.

Figure 5. Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques, p. 52,

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art (8 — Tc51-66).Autre bricolage du corps, qui rappelle la maîtrise que les femmes tatouées conservent sur leur peau : la surcharge du tatouage. Le Blond et Lucas la remarquent, indiquent dans un cas que « la confusion du dessin indique une surcharge. En effet Julot avait fait l’inscription première. Il mourut. Une croix indique les regrets éternels ! » (1899, 52) (figure 5). D’une façon plus narrative, les dessins peuvent se compléter et se corriger. Sur le bras droit de Louise, elle aussi observée par Le Blond et Lucas, se trouve une pensée et les mots « à moi », probablement tatoués par l’amant — sur le bras gauche se trouve une femme agenouillée devant une tombe, à la suite de la mort de l’amant en question (1899, 52‑53) (figure 6). Le corps est un travail en cours, ajusté au fil de l’existence — un corps palimpseste, comme le suggérait Cesare Lombroso (1894). Mais surtout, le corps est complété par l’individu lui‑même. Sur les 186 tatouages observés en France entre 1899 et 1939, 20 sont situés sur le bras gauche, 60 sur la main gauche, 12 sur le bras droit, 14 sur la main droite, le reste sur le corps ou sur le visage. Si, pour Jean Lacassagne, confronté au même phénomène de domination écrasante du bras et de la main gauche, il fallait en trouver l’explication dans une volonté féminine d’être tatouée du côté du cœur (Graven, 84), il semble tout aussi probable que ces femmes se soient tatouées elles‑mêmes : bras gauche et main gauche seraient les localisations les plus évidentes pour une droitière.

Figure 6. Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques, p. 53,

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art (8 — Tc51-66).Une pratique de résistance : le tatouage en milieu carcéral

Ce « bricolage » est tout particulièrement perceptible quand il s’agit de tatouages effectués en prison : il s’y érige en pratique de résistance et en acte de maîtrise de son corps. Si les registres d’écrou sont, par définition, remplis lors de la mise à l’écrou et ne reflètent donc pas le déroulé de l’incarcération, il est possible de supposer que certains tatouages de récidivistes ont bien été effectués entre les murs d’un établissement pénitentiaire : Jeanne Fages, tatouée à la main gauche en 1927 alors qu’elle entre à Saint‑Lazare[22], est écrouée la même année à Fresnes avec un nouveau tatouage sur la main droite[23], probablement lors d’un transfert. Ces tatouages auraient été effectués par la femme elle‑même, ou par l’une de ses camarades d’incarcération, à l’aide d’outils récupérés (aiguilles simples fournies pour les travaux de couture ; encres disponibles ponctuellement pour l’écriture de lettres ; autres matières colorantes ; morceaux de bois, eau…). Le tatouage fait ainsi partie d’une contre‑culture carcérale où se mêlent expression personnelle pour les hommes comme pour les femmes et logiques d’identification à la culture et aux valeurs des autres prisonniers (O’Brien, 2016). La similarité constatée des motifs relèverait dès lors de codes communs, transmis de « génération » en « génération » de détenues.

Par ailleurs, certains tatouages se comprennent mieux dans le cadre de la menace de l’écrou. Les bracelets et traits divers au poignet, bagues tatouées, initiales tatouées sur les poignets et sur les doigts et pouvant, de fait, s’assimiler à des bijoux, sont assez nombreux dans les registres. Nous y trouvons sept bagues, deux bracelets et quatre initiales de ce type, qui pourraient répondre à l’interdiction de conserver ses effets personnels, hors alliances, établie par l’entrée « Argents et valeurs » du Code pénitentiaire de 1885. Le tatouage ne peut pas être retiré — dans le cas des bagues qui pourraient correspondre à des alliances hors cadre du mariage officiel et consacré, il permettrait également la préservation symbolique d’un lien social et l’expression d’un engagement qui résiste à tout, y compris la prison[24]. C’est également le cas des tatouages dédicatoires, avec ses noms et ses « pour la vie », ou de quelques symboles comme celui de la pensée, qui se doublent d’un gage de fidélité éternelle malgré la séparation.

Le tatouage relève, par ailleurs, d’une mutilation volontaire, où la valeur du dessin ou de l’inscription est renforcée par le « sacrifice » d’un peu de sang (Bradley, 2000) : l’engagement est d’autant plus fort qu’il a été mérité et a fait l’objet d’une souffrance. Par la suite, il permet de conjurer le sens associé au motif à chaque fois qu’il est vu, voire lu – toujours présent, même lorsqu’il est caché, il rattache à des souvenirs extérieurs à la prison et à des faisceaux de sens complexes et personnels. « Je suis à moi‑même mon papier, ma toile et ma peinture. Mon corps écrit parle pour moi », considère Michelle Perrot en étudiant le tatouage au sein des écritures en prison (2001, 245). En effet, le tatouage aide à se préserver du dépouillement de l’identité, dicté par l’uniforme carcéral et l’uniformisation des comportements. Profondément associé à des milieux virils (armée, bagne, marine…) et à des pratiques prostitutionnelles, il marque l’individu comme rebelle, mais aussi comme incorrigible et comme n’ayant plus rien à perdre. Pour Paul Perret, à Biribi, les hommes les plus ostensiblement tatoués sont clairement « prêts à tout », et donc potentiellement dangereux et résolument intimidants[25]. Si les accumulations de tatouage des femmes sont moins intenses, porter des tatouages sur les mains ou sur le visage revient malgré tout à se signaler comme un être à la marge — un fait renforcé par l’inscription de cette « anomalie » dans le document officiel qu’est le registre d’écrou.

Le tatouage comme identité ou comme siège de l’identité

Le tatouage est revendicatif et anormal par nature – Il est une atteinte portée au corps, afin d’y apposer un signe, ou un mot, qui devient par la suite une partie intégrante de ce corps. Chez une femme, la transgression est plus troublante encore : en effet, le tatouage est, par nature, une rupture de la construction normative du corps féminin où « la blancheur d’albâtre des chairs de la femme constitue toujours un impératif » (Corbin, 2010 [2008], 459). Ce geste trouble explique sa description systématique, par les médecins, comme le « criterium de la déchéance morale de la victime de cette mutilation » (Le Blond et Lucas, 1899, 19) — mais permet la revendication d’une identité hors de la norme. Par extension, ce tatouage peut devenir l’identité d’une femme en remplaçant son nom. Dans un article de 1903, Anna Simonet devient « Nana la Pointillée », puisqu’elle est tatouée de nombreux points bleus sur le corps et le visage[26] ; c’est également le cas de Renée Moulin ou « La Tatouée » en 1908[27], ou encore de Marguerite Delessart, dite « Margot la tatouée » en 1922[28] — des surnoms autant usités par les forces de l’ordre et la presse que par l’entourage de ces femmes et les habitants des quartiers dans lesquelles elles vivent.

Alternativement, c’est le tatouage qui peut servir à la synthèse des expériences émotionnelles, et faire du corps tatoué un « corps‑carnet » sur lequel des « autobiographes devant l’éphémère » ont immortalisé des instants de leur existence (Artières, 2015 [2004], 7). La pratique, évidente chez les hommes depuis les travaux d’Alexandre Lacassagne, existe également pour les femmes. Les exemples les plus probants se trouvent chez Le Blond et Lucas qui, quoique critiques du tatouage, n’en sont pas moins fascinés. À côté du dessin d’un soldat contemplant un panneau où est inscrit le millésime 1889, ils commentent ainsi « Ici, une allégorie : l’attente de l’amant parti au service est intéressante, dans sa simplicité », conscients de se trouver face à un tatouage certes naïf, mais chargé émotionnellement pour la tatouée/tatoueuse (1899, 64). Plus loin, ils s’émerveillent des « drames intimes […] révélés par l’existence de la simple inscription suivante » : « Vive la vengeance 1892 Vive le vin », assorti du dessin sommaire d’une bouteille et d’un verre — ils commentent « le moment de la rupture a été suivi d’idées violentes, puis le chagrin a été atténué par le vin » (1899, 66‑67) (figure 7). Le tatouage exprime à la fois le souci apporté au corps, l’amour, l’attente, l’intensité des émotions, le deuil — le lire revient à lire l’histoire d’un individu, tout comme l’inscrire a été une opportunité d’expression tout à fait singulière.

Conclusion

Pour Alexandre Lacassagne et Étienne Martin, les tatouages sont de véritables « cicatrices parlantes » (1921, 106). Si de telles descriptions ont souvent été appliquées aux tatouages des hommes, elles n’en touchent pas moins les tatouages des femmes. Moins spectaculaires, ils figurent malgré tout des rapports de domination, des sociabilités contre‑culturelles, des rituels individuels et l’exercice d’une maîtrise sur son propre corps. Si la pratique a parfois été infligée, subie ou suggérée au point de faire du corps de certaines de simples supports pour une expression extérieure, il est certain que, dès la fin du XIXe siècle, le tatouage a été récupéré par des femmes qui n’avaient, après tout, aucune raison véritable d’en être exclues, et adapté à leurs propres desseins.

Figure 7. Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques, p. 66,

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art (8 — Tc51-66).Ces tatouages sont le lieu d’une expression personnelle unique en son genre, qui défie les normes, ou bien réinterprète et réapproprie les caractéristiques associées à des figures traditionnelles de la féminité déviante, comme celle de la prostituée. Le tatouage, au‑delà d’une pratique artistique ou criminelle, est exécutable en tout contexte, accessible à tous et infiniment adaptable. Il serait d’ailleurs bien étonnant que les pistes suggérées ici soient exhaustives. Sa technique de base, simple, est inclusive par nature ; sa tradition, fermement ancrée dans les bagnes, les prisons et les quartiers populaires, est subversive — à l’origine de la pratique contemporaine du tatouage se trouve une pratique d’affirmation de l’identité alternative et éminemment politique.

Références bibliographiques

Angel G., (2017), « Recovering the Nineteenth‑Century European Tattoo. Collections, Contexts, and Techniques ». Dans Krutak L., Deter‑Wolf A. (dir.), Ancient Ink. The Archaeology of Tattooing (107–129). Seattle et Londres : University of Washington Press.

Artières P. (présenté par), (2004), À fleur de peau. Médecins, tatouages et tatoués. 1880‑1910 (2015), Paris : Éditions Allia.

Artières P., Salle M., (2009), Papiers des Bas‑fonds. Archives d’un savant du crime, 1843‑1924, Paris : Textuel.

Bradley J., (2000), « Body Commodification? Class and Tattoos in Victorian Britain ». Dans Caplan J. (dir.), Written on the Body. The Tattoo in European and American History (136–155). Londres : Reaktion Books Ltd.

Chevalier L., (1980), Montmartre du plaisir et du crime (2016), Paris : La Fabrique éditions.

Corbin A., (1978), Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle (2015), Paris : Flammarion, collection « Champs Histoire ».

Corbin A., (1981), « L’hérédosyphilis ou l’impossible rédemption. Contribution à l’histoire de l’hérédité morbide », Romantismes, 31, 131‑150.

Corbin A., (2008), L’Harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des Lumières à l’avènement de la sexologie (2010), Paris : Flammarion, collection « Champs Histoire ».

Dauge‑Roth K., (2020), Signing the Body. Marks on Skin in Early Modern France, Londres et New York : Routledge.

Élie A., (1902), « Mémoires de Casque d’Or ». Dans Deluermoz Q. (présenté par), Chroniques du Paris apache. 1902‑1905. (2008). Paris : Mercure de France, collection « Le Temps retrouvé ».

Fauconney J., (1908), Les Tatouages, Paris : J. Fort.

Granger C., (2017), « Tatouage ». Dans Venayre S. et Singaravélou P. (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle. Paris : Fayard.

Granier C., (1906), La femme criminelle, Paris : O. Doin.

Graven J., (1962), L’Argot et le tatouage des criminels. Étude de criminologie sociale, Neuchâtel : Éditions de la Baconnière, collection « Histoire et société d’aujourd’hui ».

Kalifa D., (2005), Crime et culture au XIXe siècle, Paris : Perrin, collection « Pour l’histoire ».

Kalifa D., (2009). Biribi, Paris : Perrin.

Lacassagne A., (1881), « Recherches sur les tatouages et principalement du tatouage chez les criminels », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 5/4, 289‑304.

Lacassagne A., (1881), « Les tatouages », Bulletin de la Société d’anthropologie de Lyon, 1, 101‑105.

Lacassagne A., (1881), Les Tatouages. Étude anthropologique et médico‑légale, Paris : J.‑B. Baillière et fils, 1881.

Lacassagne A., Magitot E., (1886), Tatouage. Dans Dechambre A., Lereboullet L. (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Troisième série, Q‑T. Tome seizième. Paris : G. Masson et P. Asselin [puis] Asselin et Houzeau.

Lacassagne A., Martin E., (1921), Précis de médecine légale (3e édition, entièrement refondue, avec 121 figures originales), Paris : Masson et Cie.

Le Blond A., Lucas A., (1899), Du tatouage chez les prostituées, Paris : Société d’éditions scientifiques.

Locard E., (1935), Traité de criminalistique, Lyon : J. Desvigne.

Lombroso C., (1887), L’Homme criminel. Étude anthropologique et psychiatrique, Paris : Ancienne librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alcan, éditeur.

Lombroso C., (1894), Les Palimpsestes des prisons, Lyon et Paris : A. Storck éd. et G. Masson éd..

O’Brien P., (2016), The Promise of Punishment. Prisons in Nineteenth‑Century France, Princeton : Princeton University Press, collection “Princeton Legacy Library”.

Parent‑Duchâtelet A., (1832), De la prostitution dans la ville de Paris (1857), Paris : J.‑B. Baillière et fils.

Parry A., (1933), Tattoo. Secrets of a Strange Art (2018), Mineola : Dover Publications, Inc.

Perret P., (1924), A Biribi. Comment j’ai passé trois ans sous la trique des chaouchs, Paris : Ed. des Reportages populaires.

Perrier C., (1897), « Du tatouage chez les criminels », Archives d’Anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique, 12, 485‑552.

Perrot M., (2001), Les Ombres de l’histoire. Crime et châtiment au XIXe siècle, Paris : Flammarion, collection « Champs ».

Porret M., (2012), « La Cicatrice pénale. Doctrine, pratiques et critique de la marque d’infamie », Sens‑Dessous, 10, 47‑63.

Rictus J., (1914), Le Cœur populaire. Poèmes, doléances, ballades, plaintes, complaintes, récits, chants de misère et d’amour en langue populaire (1900‑1913), Paris : Eugène Rey.

Taraud C., (2003), « Jouer avec la marginalité. Le cas des filles soumises “indigènes” du quartier réservé de Casablanca dans les années 1920‑1930 », Clio, 17, 65‑86, https://doi.org/10.4000/clio.582

Viguier E., (2010), « Corps‑dissident, Corps‑défendant. Le tatouage, une “peau de résistance” », Amnis, 9, https://doi.org/10.4000/amnis.350

[1].↑ Ceux‑ci, par leurs jeux avec les codes traditionnels, mériteraient en effet un article qui leur serait spécifiquement consacré (Taraud, 2003).

[2].↑ Registres d’écrou. Maison de correction de la prison de Saint‑Lazare, du 1er janvier 1899 au 20 juillet 1932, Paris, Archives de Paris, D2Y12/240 à D2Y12/277 ; Registres d’écrou. Maison de correction de la prison de Fresnes, du 9 mai 1927 au 31 décembre 1939, Créteil, Archives départementales du Val de Marne, D2Y5/495 à D2Y5/505 ; Registres d’écrou. Maison de correction de la prison de la Petite Roquette, du 1er janvier 1932 au 31 décembre 1939, Paris, Archives de Paris, D2Y11/263 à D2Y11/264.

[3].↑ C’est également dans cette perspective qu’Alain Corbin évoque le tatouage dans son analyse de la prostitution au XIXe siècle (2015 [1978], 291‑293).

[4].↑ « Le Tatoueur », Le Figaro, 21 octobre 1891.

[5].↑ « Le Tatouage », Le Progrès de la Côte d’Or, 7 février 1904. https://www.retronews.fr/journal/le-progres-de-la-cote-d-or/07-fevrier-1904/823/2712437/11

[6].↑ Il est même possible que le tatouage, effectué sur catalogue ou selon le choix du tatoueur, ne porte aucun sens pour les femmes elles‑mêmes. Lacassagne racontait avoir « rencontré beaucoup de tatoués qui ignoraient la signification des tatouages dont ils étaient porteurs » (1881, 104), le motif leur ayant été imposé par l’artiste.

[7].↑ Album d’un tatoueur lyonnais, 1889, Lyon, Bibliothèque Municipale de Lyon, MS 5255, f. 1‑53. Il a également été présenté avec d’autres pièces de la collection Alexandre Lacassagne par Philippe Artières et Muriel Salle (2009).

[8].↑ Il s’agit d’un type de tatouage fréquent chez les hommes, particulièrement dans les bataillons d’Afrique et les pénitenciers militaires (Lacassagne, 1881). A propos des bagnes et pénitenciers militaires coloniaux et des tatouages qui s’y rencontrent, voir le travail de Dominique Kalifa sur Biribi (2009). Les tatouages « Pas de chance » sont également présents dans les collections de peaux humaines tatouées conservées dans les fonds du Science Museum de Londres, étudiés notamment par Gemma Angel (2017).

[9].↑ « Banlieue. Aubervilliers – Jeune fille violentée et tatouée », L’Écho de Paris, 18 mai 1901. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k802909c/f3

[10].↑ « Atroce vengeance », Le Petit Parisien, 27 décembre 1905 mai 1901. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5620123

[11].↑ « Échos de partout », La République française, 18 juin 1910.

[12].↑ Cette perspective trouve racine dans le fait que le XIXe siècle est également un temps de fascination des voyageurs pour les pratiques traditionnelles du tatouage existantes aux quatre coins du monde. Voir notamment Granger C., (2017). « Tatouage », Dans Venayre S. et Singaravélou P. (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle. Paris : Fayard.

[13].↑ « Élégances », La Vie Parisienne, 8 mai 1926, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12547562/f14

[14].↑ C’est d’abord un tatoueur anonyme, mais probablement Sutherland MacDonald, qui fait l’objet d’un article sur sa méthode de fixation du rouge sur les joues en 1901, voir « Échos », Le Rappel, 29 avril 1901. La pratique semble se développer surtout dans l’entre‑deux‑guerres, mais demeure essentiellement britannique : voir « Modern Miracles. The Psychological, Social and Economic Importance of Plastic Surgery », Britannia and Eve, 1er septembre 1929; « Tattooed for Youth », Daily Hearl, 22 avril 1930; « Painted Ladies. Beauty Becomes a Big Business », Britannia and Eve, 1er janvier 1932.

[15].↑ « Nouvelles diverses. Paris. La fête de Vaugirard », Le Journal, 25 mars 1903, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7627567g/f4

[16].↑ « La fête de Vaugirard », Le Journal, 24 mars 1903, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76275662/f4

[17].↑ « La bande des “Cinq Points” », Le XIXe siècle, 17 octobre 1907, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75684820/f4

[18].↑ Registre d’écrou. Maison de correction de la prison de Fresnes, Créteil : Archives Départementales du Val de Marne, D2Y5/495.

[19].↑ « A travers Paris », Le Matin, 15 septembre 1906 ;

« Voleuses habillées en hommes », Le Temps, 16 septembre 1906, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2387417/f2 ;

« Les femmes cambriolent ! », La Lanterne, 17 septembre 1906, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7507544p/f3[20].↑ « Chez M. Diou, détatoueur », L’œuvre, 11 mai 1933, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4619623c/f4

[21].↑ « Le Tatouage », Le Journal, 16 juillet 1925, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76291135/f4 ;

« Méthode. Le détatouage », L’Humanité, 14 août 1932, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4043631/f4[22].↑ Registre d’écrou. Maison de correction de la prison de Saint‑Lazare, Paris : Archives de Paris, D2Y12 / 273.

[23].↑ Registre d’écrou. Maison de correction de la prison de Fresnes, Créteil : Archives Départementales du Val de Marne, D2Y5 / 495.

[24].↑ De la même manière, certains disciplinaires de Biribi se faisaient tatouer la moustache spécifiquement interdite par le règlement. Kalifa D., (2009), Biribi, Paris : Perrin.

[25].↑ « Ils savent que les hommes qui font ça sont prêts à tout. Un homme qui se fout de tout, c’est un homme dangereux qui, un beau jour, se fout de la peau d’un chaouch et aussi de la sienne comme d’une épluchure de banane » (Perret, 1924, 185). Voir Kalifa D., (2009). Biribi, Paris : Perrin, pour une analyse plus poussée de ces cas extrêmes.

[26].↑ « Deux jolis couples », Le Petit Parisien, 11 mars 1903. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k560994v/f3

[27].↑ « Rivales », Le Journal, 13 mars 1908. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7627012s/f5

[28].↑ « “Margot la tatouée” et son “homme” », Le Journal, 26 juin 1922. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7608187m/f3