Référence électronique

Daubresse L., (2020), « Tatouages au cinéma. Du détail épidermique à la figure majeure. », La Peaulogie 5, mis en ligne le 25 décembre 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/tatouage-figure-cinematographique

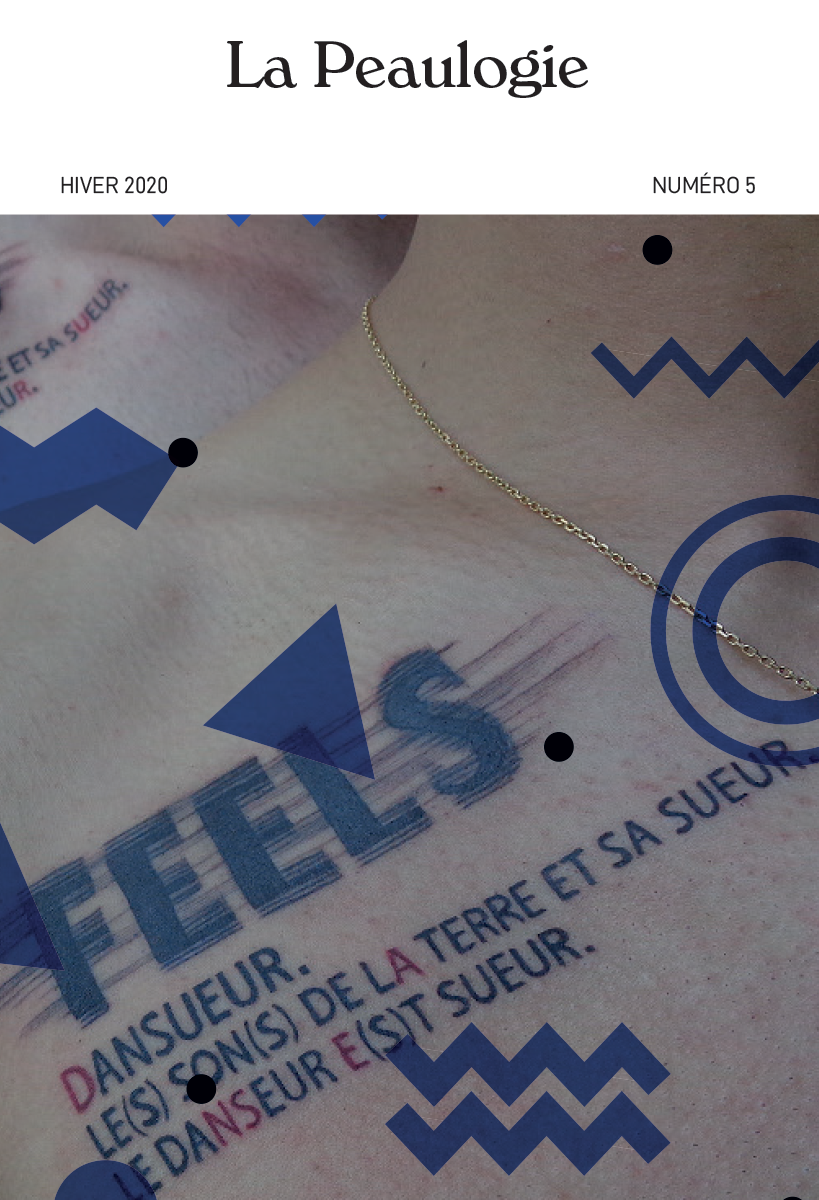

Tatouages au cinéma. Du détail épidermique à la figure majeure

-

Description

Louis DAUBRESSE

Docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, chercheur associé à l’IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel) de la Sorbonne Nouvelle, ATER à l’Université de Lorraine.

Résumé

Si les rapports entre cinéma et tatouage n’ont été que peu étudiés, ces deux médiums possèdent pourtant plusieurs similitudes : ils font apparaître des figures sur la base d’une surface réceptrice et les mettent en récit. Pour penser l’utilisation narrative, dramaturgique et esthétique du tatouage cinématographique, quatre films (L’Atalante, La Nuit du chasseur, Tatouage et Sin Nombre), tournés à différentes époques et en diverses régions du monde, serviront d’objets d’étude. Dans chacun de ces longs-métrages, des motifs encrés surgissent sur la peau de personnages laissés-pour-compte, marginaux ou malveillants. Les tatouages constituent le prolongement moral de ces protagonistes socialement déclassés. Ils expriment une forme d’écart dans un contexte sociétal oppressant et inégalitaire. Ils tendent également à devenir des figures exclusivement filmiques, se mettant en mouvement ou jouant sur des phénomènes de dévoilement et de recouvrement, de telle façon qu’ils se dotent d’une vie propre. Nous essaierons enfin de voir comment ils parviennent cinématographiquement à s’émanciper de la peau sur laquelle ils ont été inscrits.

Mots-clés

Cadrage, Cinéma, Corps, Figure, Peau, Marginalité, Tatouage

« La marque, elle a beau être plate, en deux dimensions, elle hurle à des fantômes dans des contrées sacrées tridimensionnelles. C’est crier. C’est prier. C’est s’enfoncer dans un océan de preuves de soi. C’est combattre. C’est se perdre. Se retrouver. Agrandir une présence. C’est être son propre météore sur sa peau, sur son corps, sur le corps des autres, sur la peau du monde. »

Charles Darwin, La Fille‑livre et Mataora

Parmi les outils de représentation visuelle qui questionnent l’ontologie du tatouage, le cinéma occupe une place de choix. Il s’avère que les rapports entre ces deux pratiques artistiques n’ont guère été étudiés jusqu’ici, présentant pourtant plusieurs similitudes, parmi lesquelles l’utilisation d’une surface réceptrice (la peau pour le tatouage, l’écran blanc pour le film). Quels que soient les motifs encrés ou filmés, convoquant images et/ou textes, le tatouage et le cinéma tentent, chacun à leur manière, de raconter ou, a minima, de suggérer un récit aux regardeurs.

On pourrait alors croire que les conditions d’exposition du tatouage au cinéma sont similaires à celles en photographie argentique. Ces deux médiums prélèvent le réel par empreinte chimique pour le fixer sur pellicule[1], incluant une connexion physique entre un référent et son support. De plus, ni le cadrage ni les éclairages ne sont des codes spécifiquement cinématographiques. Mais le cinéma gère autrement l’utilisation de la source visuelle initiale, « construisant à la fois des mondes et des discours susceptibles d’ensevelir ou d’envelopper un référent qui devient labile ‑ manière de dire qu’au cinéma, le référent n’est pas tout à fait aussi nu qu’en photographie » (Le Maître, 2004, 11). De plus, l’instrument de vision cinématographique possède une qualité temporelle, pouvant donc placer la visibilité du tatouage dans une durée effective. Celui-ci se dote d’une forme de persistance que la photographie ne peut pas totalement lui offrir[2].

Il serait alors tentant d’affirmer que le cinéma ne serait qu’une interface permettant la captation spatio-temporelle de tatouages et témoignant de leur existence physique. Dans le domaine du documentaire, il en révélerait l’authenticité. Mais il en va tout autrement du côté de la fiction puisque les tatouages y sont inventés, dessinés et exploités à des fins spécifiques. Ils n’existent pas en tant que tels dans le réel[3]. Il y a lieu de se demander si le tatouage au cinéma n’est jamais qu’un détail figuratif – extrait d’une totalité – ou s’il aspire à revêtir une dimension beaucoup plus conséquente. En tout cas, filmer un tatouage revient à ramener l’attention du spectateur sur le patrimoine corporel d’un personnage. Cadrer un motif tatoué, c’est orienter notre œil sur une zone épidermique et nous focaliser sur une parcelle de peau. Celle-ci se dévoile alors comme toile de fond sur laquelle s’inscrit une figure en deux dimensions. Ainsi, le corps de l’acteur/actrice sur lequel est gravé le motif encré devient un écran imageant, sorte de mise en abîme du dispositif cinématographique. Comme le dit Vincent Amiel, « le comédien est généralement conduit à rendre sa chair à la lumière et à donner son grain au grain » (Amiel, 1998, 5). En ce qui nous concerne, il se rend disponible face à la caméra pour la laisser observer le tatouage selon une certaine approche optique choisie par l’équipe de réalisation.

Même si sa participation n’y est que peu débattue, le tatouage possède au cinéma une véritable puissance figurative et expressive. Que dit-il du personnage qui le porte ? Dans quelle mesure peut-il avoir une incidence sur le drame qui se joue à l’écran ? Quel est son pouvoir de discrimination ? Porteur d’une double histoire (celle du motif choisi par la personne et celle, sous-jacente, concernant les conditions d’inscription sur l’épiderme de la personne), le tatouage peut être récupéré à des fins énonciatives, collaborant à l’intrigue quand il n’en constitue pas une énigme à déchiffrer ou à interpréter[4]. Tout au moins sert-il d’indice pour définir un personnage, de touche connotative pour signaler un cadre social ou encore de matériau esthétique pour la composition plastique. Néanmoins, ces caractéristiques valent aussi pour les récits littéraires impliquant la manifestation d’un tatouage.

Quelles sont donc les solutions formelles proposées par le médium cinématographique ? Comme nous allons le voir, la pleine visibilité du tatouage à l’écran, que nous pensions acquise, est loin d’être conquise. Il nous faudra donc réfléchir à la manière dont il se révèle, totalement ou partiellement, ainsi qu’à ses différents éclairages et cadrages possibles. Pour répondre à ces quelques interrogations, quatre longs-métrages de fiction vont être examinés : L’Atalante de Jean Vigo (1931), La Nuit du chasseur de Charles Laughton (1955), Tatouage de Yasuzo Masumura (1966) et Sin Nombre de Cary Fukunaga (2009). Ils sont tous issus d’aires culturelles bien marquées (européenne, nord-américaine, latino-américaine et asiatique), se situant chacun dans une période historique spécifique (post-muet français pour L’Atalante, classicisme hollywoodien pour La Nuit du chasseur, modernité japonaise pour Tatouage et contemporanéité transnationale pour Sin Nombre) et proposant un univers référentiel bien précis (les conséquences de la Grande Crise des années 1930 pour les films de Vigo et de Laughton, la condition féminine dans le Japon médiéval dans celui de Masumura et les affres de la mondialisation pour Fukunaga). Ces films n’ont vraisemblablement rien en commun, en dehors du fait que les récits racontés impliquent la présence d’un ou de plusieurs tatouage(s). Toutefois, en plus de fonctionner ensemble comme un panel représentatif, nous pouvons faire l’hypothèse que les motifs tégumentaires, selon des degrés d’importance modulable, y bénéficient néanmoins de traitements comparables. À la lumière de ce corpus (malgré, ou en raison, de son hétérogénéité géographique, temporelle, culturelle, générique, stylistique, etc.), il s’agit donc, par une volonté première d’échantillonnage, d’y traquer des constantes, des dominantes et des universels autour du tatouage ou, inversement, d’y examiner le spectre de possibilités distinctes.

Nous commencerons donc par procéder à une description des motifs de tatouage qui y figurent afin d’en saisir les possibles significations. Nous tenterons ensuite d’analyser le travail esthétique des images de tatouages pour mieux apprécier la manière dont ils sont filmés. Cela nous permettra de nous intéresser à la part dramaturgique de ces tatouages – en tant que marques identificatoires – à l’intérieur des quatre œuvres. Enfin, nous verrons comment ces tatouages deviennent strictement cinématographiques. Nous ne perdrons pas de vue le fait que leur apparition s’apparente à, d’une part, une image de matière (à mi-chemin entre le pictural et le charnel) et, d’autre part, à un trait de caractérisation. Ce qui fait toute la complexité du tatouage, c’est non seulement cette tension permanente entre le support qui l’accueille (la chair même) et la substance par laquelle il se dépose (l’encre asséchée) mais aussi ce qu’il suggère de la personnalité des protagonistes. Comme l’écrit David Le Breton, « tailler dans la chair, c’est tailler une image de soi désirable en en remaniant la forme » (Le Breton, 2014, 9).

Cette peau qu’ils recouvrent, ces corps qu’ils désocialisent

Le tatouage serait-il plutôt à considérer comme un prolongement possible du personnage ? Doit-il se voir comme une tentative d’extériorisation de sa part d’ombre ou comme questionnement existentiel dans un environnement hostile ? Commençons par parcourir rapidement chacun des films dans leur ordre chronologique. Avec L’Atalante, Jean Vigo prend prétexte de narrer le voyage de noces contrarié de deux jeunes mariés, Jean et Juliette (joués par Jean Dasté et Dita Parlo), à bord d’une péniche qui navigue le long de la Seine. Vigo en profite pour dépeindre une France victime de la Dépression. Les usines désaffectées, les chantiers abandonnés et les individus désœuvrés s’y accumulent. Durant l’excursion, les deux époux ont pour acolyte le père Jules, un fantasque marinier incarné par Michel Simon[5]. À la fois excentrique et exubérant, Jules se fait également remarquer par ses attitudes imprévisibles. Il ne se rase jamais la barbe, ne coiffe jamais ses cheveux et ne semble pas se soucier de son hygiène corporelle. Il est très superstitieux, utilise des grigris pour conjurer le mauvais sort et se rend chez des diseuses de bonne aventure. Il adore monologuer, même quand personne n’est là pour l’écouter. Il se pose en spectacle vivant, tentant incessamment de multiplier les performances corporelles. Son corps danse en permanence, pris dans la rythmique d’une musique imaginaire. Comme nombreux corsaires, il porte un anneau à l’oreille droite ainsi qu’un képi de matelot qu’il arbore fièrement. Tous les codes vestimentaires du navigateur sont respectés à la lettre. Juliette, de plus en plus lassée des états d’âme de Jean, se prend de curiosité pour la personnalité du père Jules. Celui-ci prétend avoir voyagé dans des régions exotiques et cite pêle-mêle les villes où il a accosté : Shanghaï, Yokohama[6], Melbourne, Papeete, San Francisco, Caracas, La Havane… Le marin invite la jeune mariée à venir faire un tour dans sa cabine. Y traînent une quantité impressionnante de babioles, toutes ramenées de ses supposées croisières : animaux empaillés, éventails, masques africains, sombreros, cannes à pêche, boîtes à musique, marionnettes à fils, cornes d’éléphant… On y aperçoit même des mains humaines conservées dans un bocal de formol. Juliette constate le contour d’un tatouage au niveau du col du maillot de Jules. Le marinier enlève aussitôt la bretelle de sa salopette et se met debout pour pouvoir exhiber les motifs gravés le long de son corps[7]. Le torse, le dos, les bras et même les jambes en sont couverts[Figures 1, 2 et 3][8].

Vigo J., (1931), L’Atalante, France, Gaumont

Difficile d’isoler un motif encré tout en occultant les autres. Ils sont présentés comme un assemblage hétéroclite, perdant presque toute valeur individuelle. Que voyons-nous ou, plutôt, que pouvons-nous réussir à voir ? Sur l’un des deux pectoraux du père Jules est arboré un paysage de pâturage, traversé par des oiseaux, et où se dresse un arbre. À plusieurs endroits du corps, derrière l’épaule droite, en dessous de l’omoplate gauche ou encore sur le biceps droit, s’affiche le symbole du cœur, transpercé par une flèche ou par une épée. Plusieurs figures humaines ornent le flanc droit du dos ou l’omoplate gauche : un corps girond et dénudé de femme dans une position aguicheuse, un visage de profil avec un nez tranchant et au menton fuyant. Un petit croissant de lune semble inséré entre le biceps et l’épaule droits. Une rose des vents a été encrée sur le trapèze droit. Nous ne voyons pas ce que Jules a sur l’épaule et le bras gauches, en dehors des initiales M.A.V. (« Mort aux vaches[9] ») sur le biceps. L’ensemble de ces tatouages laisse penser qu’il a multiplié les rencontres féminines comme autant de territoires à explorer[10]. Un curieux dessin se situe au niveau de l’espace péridural, ressemblant à un visage dont seuls les yeux et le nez auraient été tracés. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un travail inachevé. Analysant le film, Emmanuel Siety affirme que « ces dessins maladroits, disposés sans aucun plan à la surface du corps, font moins penser à des tatouages qu’aux graffitis mi‑naïfs, mi‑obscènes tracés rapidement sur les murs » (Siety, 2000, 273). Les motifs semblent avoir été injectés selon l’état d’esprit du personnage sur le moment. Toutefois, cette description est en soi loin d’être exhaustive. Ces tatouages, au contenu somme toute assez récurrent dans l’univers de la marine, ne referont pas la moindre apparition dans le reste du film. Cela ne les empêche pas de nourrir l’imaginaire du spectateur[11]. Même si l’action se déroule presque exclusivement sur une vieille péniche en bord de Seine, le spectateur voyage aux quatre coins du monde par procuration grâce aux tatouages du père Jules, véritable passeur entre l’ici et l’ailleurs[12].

Tourné une vingtaine d’années plus tard, La Nuit du chasseur prend place dans l’Amérique profonde des années 1930, à une époque contemporaine de celle de L’Atalante. Robert Mitchum y interprète Harry Powell, un faux prédicateur doublé d’un vrai sociopathe. Se faisant passer pour un pasteur exemplaire et pieux, il séduit de riches veuves, les épouse puis les assassine pour pouvoir récupérer leur héritage. Powell est convaincu d’agir et de répandre le sang avec la grâce de Dieu. Il croit faire ce que le Seigneur lui ordonne de faire. Est-ce de la folie, du sadisme ou du fanatisme religieux ? Toujours est-il que la perversité de ce protagoniste se manifeste par les tatouages typographiques qu’il s’est fait encrer sur les doigts de chaque main[13]. Les lettres formant le mot « LOVE » figurent sur les phalanges de droite (dans le sens suivant : index, majeur, annulaire, auriculaire) et les lettres formant le mot « HATE » sur celles de gauche (dans le sens inverse, en commençant par l’auriculaire pour finir sur l’index).

C’est un « alphabet qui révèle la Leçon de la Vie », selon Harry Powell. Amour et haine, deux concepts religieux, se retrouvent ainsi mis côte à côte. Lorsqu’il fait la connaissance de Willa, dont le mari vient d’être pendu, Harry exhibe ses mains. C’est à ce moment-là que les tatouages ont droit à une explication de texte. Il dit « Main gauche et Main droite » en des désignations propres, laissant entendre qu’elles sont douées de conscience. Harry se lève, avance la main gauche, plie le poignet et écarte les doigts afin de présenter les lettres devant ses interlocuteurs fascinés. Il épelle les lettres et fait référence à la main gauche de Caïn qui a servi à tuer son frère Abel dans un accès de jalousie[14]. Powell utilise la même gestuelle pour désigner la main droite. Le faux pasteur retourne ensuite sa main pour la ramener vers soi. Les lettres sont alors à l’envers. Elles ne sont pas distinctement visibles, contrairement aux précédentes. La haine est donc plus forte que l’amour chez ce personnage, même s’il prétend la victoire définitive du bien sur le mal. De plus, il ne présente pas la moindre anecdote pour justifier l’encrage du mot « LOVE » sur sa main droite. En un paradoxe total, Powell utilise cette même main droite pour poignarder ses victimes avec son couteau à lame rétractable. Le faux pasteur espère duper les gens avec ses tatouages qui, selon lui, rappellent les fondamentaux moraux de l’être humain. Sa vision est binaire, limitée au choix entre l’ombre et la lumière, le bien ou le mal[15]. Pourquoi les tatouages ont-ils été faits sur ses doigts et pas ailleurs ? Selon Powell, leurs veines remontent jusqu’au cœur de l’homme. Les mains sont les extensions du cœur et de l’âme. Elles accomplissent ce que l’âme dicte au corps. Leur est attribué le pouvoir de caresser ou d’étrangler, de toucher ou de tuer. Devant l’assistante épatée, Powell croise les deux mains pour simuler un combat entre elles – que gagnera finalement la droite. Les doigts se joignent, les lettres se mélangent, les deux mots se confondent. De ce fait, les deux concepts s’annulent. Les tatouages perdent tout leur sens en se mêlant ainsi[16]. Powell réussit généralement à se faire passer pour un homme vertueux grâce à cette mise en scène bien rodée[17]. Toutefois, le fils de Willa, John, arrive immédiatement à cerner ce sinistre personnage au-delà des apparences[18]. Dans La Nuit du chasseur, il y a ce que les tatouages semblent dire mais surtout ce qu’ils ne disent pas. Le mot « tatouage » n’y est d’ailleurs pas prononcé une seule fois…

Laughton C., (1955), The Night of the Hunter, États-Unis, United Artists

Mais qu’en est-il de sa représentation à l’autre bout du monde, en Extrême-Orient ? Comme le dit Simon Daniellou à propos du cinéma japonais, le motif – tant narratif que formel – du tatouage est ainsi prétexte à l’étalement sur l’écran du rose chair des nudités soumises à de véritables supplices artistiques (Daniellou, 2017, 102). Répondant à la tradition du jidai‑geki[19], Tatouage se déroule en des temps reculés, dans un Japon médiéval peuplé de samouraïs et de geishas. Une jeune femme du nom d’Otsuya, dont le père possède une boutique de prêt sur gage, entretient une liaison secrète avec l’un des employés, le naïf Shinsuke. Tous deux s’échappent ensemble pour pouvoir se marier. Durant leur fuite, ils demandent de l’aide à un proche, Gonji, qu’ils croient fiable. Gonji promet de convaincre le père d’Otsuya de la laisser épouser Shinsuke. Mais Gonji, perfide, vend Otsuya à un proxénète du nom de Tokubei et tente de faire éliminer Shinsuke. Tokubei, très satisfait de sa nouvelle recrue, veut en faire sa meilleure courtisane. Il demande à Seikichi, un excellent tatoueur, de la marquer avec un motif qui lui confèrera un pouvoir absolu sur toute la gente masculine. Seikichi dessine une araignée à tête de femme dans le dos d’Otsuya[Figure 5].

Masumura Y., (1966), Irezumi, Japon, Zootrope Films

Otsuya devient immédiatement l’objet de convoitise de nombreux hommes qui tombent amoureux d’elle. Elle les manipule à son gré afin de se venger de ceux qui lui ont causé du tort, Gonji et Tokubei en tête. Profitant également du retour inattendu de Shinsuke pour en faire son complice dans sa folie meurtrière, la jeune femme se débarrasse ensuite de son fiancé, devenu gênant, avant d’être assassinée à son tour par Seikichi, qui regrette la trop grande emprise que le tatouage avait sur elle. Le titre du film reprend celui de la nouvelle publiée par Jun’ichiro Tanizaki en 1910 dont il est adapté[20]. Contrairement à L’Atalante, voire à La Nuit du chasseur, le tatouage est ici un élément central de l’intrigue. Il s’inspire d’une fresque picturale que Tokubei fait découvrir à Otsuya. Une geisha au regard hypnotisant y apparaît devant un arbre dont les branches, par association mimétique, préfigurent les pattes d’araignée du tatouage[21]. Ses pieds foulent un charnier d’hommes exsangues qui, aveuglés par son charme foudroyant, en ont péri. Pour Tokubei, Otsuya est la réincarnation de cette femme machiavélique et doit désormais s’appeler Somekichi[22]. Aussi, Seikichi confectionne un Jorogumo[23] au milieu de la zone dorsale[24]. Inventif, il ne reprend pas la fresque stricto sensu, mais s’en inspire. Les pattes de l’animal dessiné semblent s’enfoncer dans la chair de la malheureuse Otsuya. L’une d’elles descend le long du dos pour terminer au niveau de la péridurale. Une autre vient chatouiller l’abdomen. Toutes paraissent pénétrer à l’intérieur de son corps comme pour mieux se repaitre de sa vitalité. Lorsque Otsuya s’allonge sur un côté, des plissures naturelles apparaissent le long de ses hanches. De manière figurale, elles deviennent des extensions aux chélicères de la créature mi-aranéide mi-humaine[25]. Pour Seikichi, ce tatouage est de l’ordre de l’accomplissement suprême. Le tatoueur décide même de renoncer définitivement à son art car il sait qu’il ne pourra plus jamais atteindre la même quintessence. Mais cet abandon est lié aussi à la nature insidieuse du motif qu’il a créé, échappant à tout contrôle : ce tatouage causera indirectement la mort de plusieurs personnes. Quel que soit l’endroit où se rendra Otsuya – désormais sous l’influence redoutable du Jorogumo ‑, le sang coulera à flots. De l’encre rouge a d’ailleurs été injectée sous sa peau : elle sert à souligner le regard de la femme-araignée et à teinter son ouverture buccale. Langue tirée, dents pointues et lèvres écartées s’amalgament alors dans une même touche sanguine. Cette couleur vive alloue également au tatouage une dimension érotisante. Or, après l’application du tatouage qui équivaut presque à un acte de défloration, Otsuya devient la geisha la plus désirée de toute la région. Le Jorogumo libère l’illimitée puissance sexuelle de cette femme[26]. Si le tatouage est synonyme d’ouverture culturelle dans L’Atalante, il se pratique ici comme une tradition ancestrale : s’apparentant d’abord à une méthode d’humiliation, il se transforme en forme prodigieuse de sexualisation du corps.

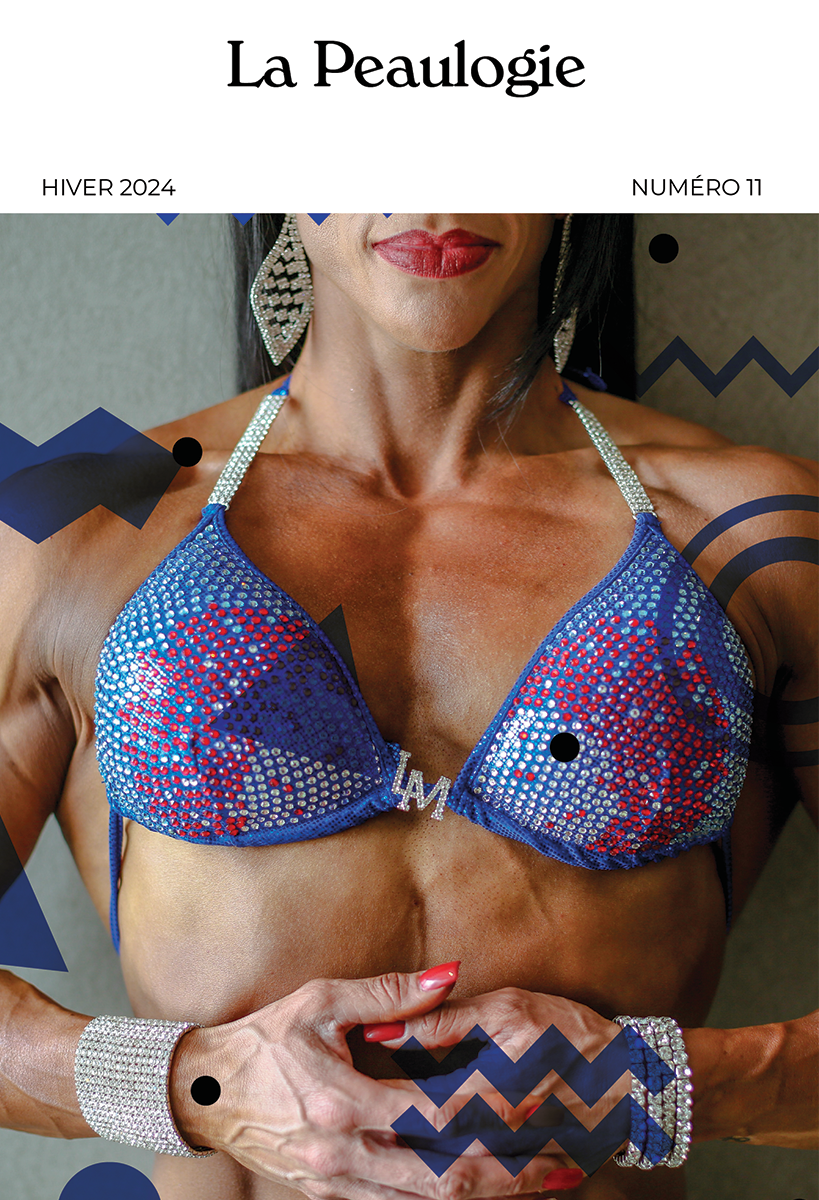

Désocialisés parce que tatoués, tatoués parce que désocialisés, les corps filmés constituent la condition critique que Cary Fukunaga dépeint avec Sin Nombre, drame tourné à la fin des années 2000, au moment où le néolibéralisme connaît un sérieux revers et entraîne le monde entier dans une nouvelle crise économique majeure. La mondialisation, placée sous l’égide du modèle américain, cache un autre visage : de nombreux pays en voie de développement se retrouvent pris au piège d’un délitement social après avoir été réprimés pendant plusieurs décennies par de rudes dictatures militaires, souvent avec la complicité des agences de renseignements états-uniennes. En Amérique centrale, du Honduras jusqu’au Mexique en passant par le Salvador, pauvreté et délinquance guettent les nouvelles générations en mal de repères. L’immigration clandestine vers des contrées plus prospères devient alors la seule alternative à une existence précaire sans la moindre émancipation possible. Dans cet environnement malsain règnent plusieurs gangs dont la Mara Salvatrucha[27] (dite MS-13). Casper, à peine majeur, en est l’un des membres. S’il ne vit que pour servir son clan, il entretient secrètement une relation amoureuse avec Martha Marlén – dont les initiales ont été gravées sur son torse – mais refuse de l’impliquer dans ses activités dangereuses. Hélas pour lui, sa liaison est découverte par Lil Mago, le chef de bande local. Celui-ci tue Martha Marlén. Dévasté, Casper se retourne alors contre son supérieur et le poignarde pour venger la mort de sa bien-aimée. Il tente ensuite de prendre la fuite avec des Honduriens à bord d’un train de marchandises qui remonte vers le Mexique. Mais nombreux sont les obstacles durant le voyage : le réseau de la MS-13 tente de retrouver sa trace, les agents de l’Immigration surveillent de loin les convois ferroviaires, les autres migrants n’acceptent pas la présence d’un marero parmi eux. Dans cet univers soumis à la loi du banditisme, le tatouage se montre omniprésent. Des initiales « MS » ont été floquées le long du dos de Casper, affichant son appartenance au gang. Un motif de chapelet est enroulé autour de son avant-bras gauche. Une larme de crocodile a été tracée à côté de son œil droit[28][Figure 6].

Fukunaga C., (2009), Sin nombre, États-Unis, Mexique, Diaphana Films

Une phrase en guise de supplication s’est glissée sur son cou : « Perdoname Madre mia », à traduire par « Pardonne-moi, ma Mère ». Ces tatouages surgissent dès les premiers plans du film et exposent l’identité du héros. On comprend tout de suite quel mode d’existence il a choisi – ou a été forcé de choisir – vivant de contrebande, de recel et de trafic d’influence. Le tatouage le plus impressionnant reste toutefois celui qui couvre entièrement le visage d’un autre gangster, Lil Mago[Figures 7 et 8].

En effet, ce leader local de la MS-13 apparaît soudainement plein cadre en plan rapproché poitrine, sans que nous nous y attendions. Son tatouage facial efface son identité physique, se composant principalement des initiales M et S placées sur chaque versant de son visage. Sur le flanc gauche, juste à côté du S, le nombre 13 (symbolisant vraisemblablement la superstition mais aussi la place de la lettre M dans l’alphabet) apparaît en chiffres arabes. Des cornes de diable[29] ornent son front, que le crâne rasé permet de mieux mettre en évidence. Ces cornes sont encadrées par le même nombre 13, figurant cette fois en inscriptions romaines, et lui-même enserré par les initiales MS dans un effet de sur-cadrage scriptural. D’autres initiales, LCLS, se font voir sur son menton, probablement en référence aux Little Criminales Locos Salvatruchos, qui n’est rien d’autre qu’un sous-clan à l’intérieur de la gigantesque mafia centraméricaine. À l’image des tatouages arborés par Lil Mago, il y a donc trois motifs tégumentaires récurrents : le symbolique logo MS, les cornes démoniaques (qui servent également de signe de reconnaissance manuel[30] pour les membres de la MS-13) et le fameux nombre 13, lequel est utilisé comme compte à rebours lors de rituels tels que les passages à tabac ou les bizutages. Mais le torse, les épaules et le dos de Lil Mago sont également noirs d’encre : tête de clown, crâne humain, pierres tombales, araignée s’y font une place. Cet individu a fait don de son corps à son gang, dont tous les membres sont tatoués, à l’exception d’un nouveau venu, Benito, dix ans à peine.

Fukunaga C., (2009), Sin nombre, États-Unis, Mexique, Diaphana Films

Fukunaga C., (2009), Sin nombre, États-Unis, Mexique, Diaphana Films

Dans ce milieu ultra-violent, il faut tuer quelqu’un pour pouvoir mériter un tatouage. Benito, vite surnommé Smiley, finit par abattre Casper pour venger la mort de Lil Mago. Il a enfin droit lui aussi à un tatouage : les mêmes initiales « MS » vont être gravées dans sa bouche, derrière sa lèvre inférieure. En effet, dans ce gang, le motif encré peut être injecté sur n’importe quelle partie du corps. Le tatouage devient la principale expression de révolte pour les jeunes générations, complètement délaissées par le gouvernement et les institutions. Le film opère une séparation à la fois physique et morale entre les tatoués[31], pauvres et délinquants, intégrés à des réseaux parallèles, et les non-tatoués, pauvres et honnêtes, persécutés par les premiers. Tous vivent dans la même misère mais les tatoués croient que le gangstérisme sera leur unique voie de salut. Dans cette optique à la fois singularisante et intégrative, le protagoniste Lil Mago s’est couvert de signes encrés hautement ostentatoires. Il ne se laisse aucune chance de réinsertion sociale[32] et se condamne à œuvrer perpétuellement pour la MS-13[33]. Le film met donc en scène des corps de gangsters qui, ayant recours au tatouage, s’uniformisent tous les uns par rapport aux autres. Le tatouage devrait être une marque de distinction mais, pratiqué à une telle échelle, devient un signe de communautarisation.

Ainsi, à des degrés divers, les quatre films nous mettent face à des corps peints d’encre, pourvus d’un certain vécu, souvent douloureux. Venant tous de milieux populaires, ils s’inscrivent dans une lutte permanente entre l’individualité, qui cherche à s’affirmer, et le contexte social, toujours instable. Ayant atteint un certain niveau d’expérience, ces mêmes corps chargés d’une lourde historicité ont fait de leur peau – déjà ponctuée de cicatrices accidentelles – une matière (sur-)expressive. Placé dans un tel régime d’énonciation, touchant à des émotions ou à des obsessions, le tatouage devient « une complainte narcissique permettant de réduire les incertitudes qui pèsent sur leur identité dans un contexte de désorientation du sens et de désarticulation des liens communautaires » (Rolle, 2013, 11). En ayant recours à l’encrage, il s’agit de répondre à un besoin d’affirmation[34]. En effet, les personnages considèrent leurs corps comme lieu d’application effective pour mettre en image leur philosophie de vie. Dans ces quelques films, se faire tatouer revient à chercher à rendre son corps reconnaissable, non pas pour l’embellir mais pour le particulariser, non pas tant pour l’esthétiser que pour le détourner. En marquant leur peau, les personnages concernés chargent celle-ci d’un devoir de représentation et de resserrage des liens avec leur Soi[35]. Les motifs vus sont très hétérogènes, épousant parfois le corps tout entier (L’Atalante, Sin Nombre) ou se réduisant à une seule zone distinctive (La Nuit du chasseur, Tatouage). Harry Powell, Otsuya, Casper, Lil Mago ou Smiley vivent de manière complètement marginalisée, ne subsistant que par des activités clandestines ou par le meurtre. Ne possédant aucune ressource ni aucune attache humaine, ils n’ont pour eux que leurs tatouages[36]. Ces protagonistes assassinent à tour de bras sans le moindre remords. Leurs motifs tégumentaires opèrent comme les marques d’une malédiction fatale. La seule échappatoire pour ces individus auto-stigmatisés sera donc la mort[37].

Filmer un tatouage : l’expérience du visible

Portés par des protagonistes excentriques, criminels ou même psychopathiques, ces tatouages reflètent donc une forme d’écart par rapport à des régimes coercitifs : qu’ils soient sociétaux, cléricaux ou patriarcaux, ces systèmes sont gangrenés par la corruption. Mais l’aspect sociopolitique des tatouages n’est pourtant pas propre au cinéma, art du récit parmi d’autres. Qu’a d’original leur traitement visuel par le biais du matériau cinématographique ?

La séquence des tatouages dans L’Atalante se construit sur six plans et ne dure environ qu’une minute et demi. C’est bien trop insuffisant pour pouvoir scruter tous les motifs, d’autant plus que certains ne sont pas identifiables tels quels. Le flanc droit du corps de Jules est beaucoup plus exposé que le côté gauche. Les dessins sur les cuisses et les mollets sont relativement dissimulés par la table au milieu de la cabine et derrière laquelle la caméra se place à plusieurs reprises. Aucun tatouage ne bénéficie d’un cadrage rapproché et certains sont surexposés par les éclairages ajoutés. La saturation lumineuse provoque un blanchissement de la surface cutanée. À cela s’ajoutent les mouvements du corps : Jules s’assoie, se lève ou joue de l’accordéon. Cet enchaînement de gestes provoque un camouflage partiel des tatouages, lesquels ne bénéficient jamais d’une pleine exhibition. La mise en scène ne propose qu’une vision d’ensemble sur cette fresque cutanée désordonnée et manifestement sans ligne directrice. Le cinéma, en tant qu’opération de découpage, fragmente les tatouages du père Jules pour les intégrer à l’image sous forme incomplète.

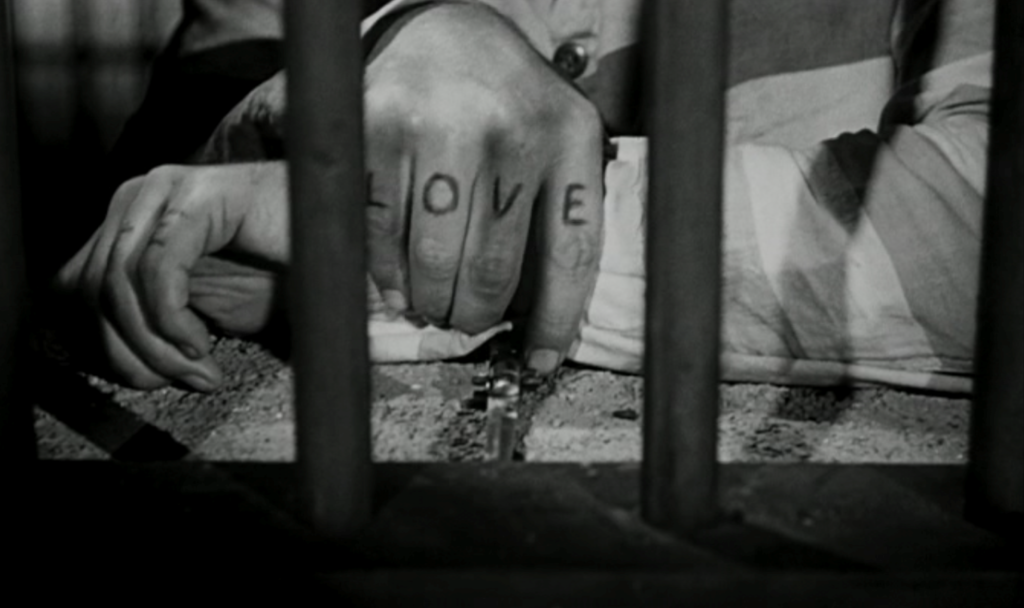

Lors de la première apparition d’Harry Powell dans la Nuit du chasseur, ses tatouages ne sont pas perçus de manière ostensible. Le spectateur ne peut donc pas constater la figuration de ces motifs sur les doigts de Powell. Un peu plus tard, pendant qu’il assiste à un spectacle de danse mettant en scène des femmes aguicheuses, Powell se raidit et sert le poing. Le mot « HATE » se lit alors aisément sur sa main gauche[Figure 9]. Quant à l’autre tatouage, « LOVE », il apparaît pour la première fois quand le prédicateur se retrouve derrière les barreaux, arrêté par des policiers pour un vol de voiture[Figure 10].

Laughton C., (1955), The Night of the Hunter, États-Unis, United Artists

Laughton C., (1955), The Night of the Hunter, États-Unis, United Artists

À ce moment précis, Powell joint les mains pour une prière. Les deux tatouages se présentent par un gros plan avec éclairage frontal. Le cadrage permet de mieux les mettre en union et creuse l’ambivalence du personnage. C’est dans cette conjuration que se cristallise l’aporie incarnée par Powell : ses psalmodies clamées à voix haute ne peuvent cohabiter avec sa nature malfaisante. Tout au long du film, ses doigts servent à prier, à feuilleter les pages de la Bible mais surtout à tuer. Les tatouages de ce faux pasteur ne sont pas toujours aussi distinguables d’un plan à l’autre. Ils sont soumis à un régime de visibilité intermittente, dépendant entièrement du cadrage, de la mise au point mais surtout de la position de l’acteur. En effet, quand Mitchum/Powell ne met pas ses mains dans ses poches, il les place sous ses bretelles. Les mains sont en mouvement perpétuel et les doigts régulièrement pliés, parfois plongés dans la pénombre. Le noir et blanc contribue à cette absence de parfaite clarté. C’est comme si les tatouages se tapissaient dans l’obscurité pour mieux revenir ensuite dans la lumière. Le jeu d’acteur élaboré par Mitchum est tel que ses mains semblent parfois complètement autonomes par rapport au reste du corps. Mais il faut bien les regarder pour apercevoir éventuellement les lettres gravées en alphabet latin[38]. Ses doigts épais, menaçants et veineux deviennent des corps à part entière en plus d’être de pâles surfaces servant à accueillir des inscriptions. En fin de compte, le temps de présence des tatouages à l’écran est difficile à calculer. Ils sont souvent là dans l’image sans y être réellement percevables, parfois à la lisière de l’informe. Avec un peu d’habitude, le spectateur les devine et croit parfois même les voir, malgré la distance des mains par rapport à la caméra. Toujours est-il que ces tatouages hantent perpétuellement le film, toujours prêts à germer furieusement dans l’image.

En revanche, dans Sin Nombre, le tatouage occupe très régulièrement le cadre. Assez rares sont les plans rapprochés sur des corps humains faisant l’économie de ce motif figuratif. Mais si Lil Mago est systématiquement torse nu, contrairement au père Jules ou à Otsuya, les mouvements de déplacement opérés par le personnage nous empêchent de bien examiner l’ensemble de ses tatouages. Ceux-ci constituent néanmoins un ensemble cohérent qui trouve son point névralgique sur le visage. On ne peut s’empêcher aussi de penser que le processus d’encrage dût être extrêmement douloureux pour le jeune homme : les initiales MS lui couvrent une partie du front, passent sur les arcades sourcilières, descendent le long des paupières, se faufilent un passage au niveau de l’arête du nez et ne sont coupées dans leur trajectoire que par le contour des lèvres. Même s’il n’est pas directement vu, l’encrage dans Sin Nombre implique une douleur ritualisée[39]. Sans son maquillage, on ne reconnaîtrait pas l’acteur qui joue Lil Mago. Il s’avère pourtant avoir des traits doux et un regard tendre. Tel un masque, le tatouage facial opère comme une couche de peau couvrant la peau première[40] et lui adjuge une aura inquiétante.

La première partie du film Tatouage joue sur les effets d’apparition et de disparition du motif encré dans le dos d’Otsuya. Le tatouage est d’abord observable durant les premières minutes dans un état intermédiaire, sous forme de brouillon. Il est soudainement éclipsé juste après le générique d’ouverture. Nous sommes ramenés quelque temps en arrière sans en avoir été explicitement avertis. Otsuya apparaît de nouveau à l’image, mais dans une autre tenue. Nous ne savons alors pas s’il s’agit d’un flashback ou si Otsuya a déjà été tatouée. De ce fait, nous scrutons son dos en permanence. Dissimulé sous un kimono, il ne nous est pas exposé. Durant l’une des séquences suivantes, un bref insert nous la présente ôtant son haut. Son dos s’avérant in-tatoué, nous sommes donc dans une analepse. Se déploie un travail figuratif, basé sur un désir essentiel : le tatouage ayant été vu puis s’étant évanoui, sa résurgence devient vivement exigée. D’une certaine manière, le tatouage attend de se faire encrer, la surface dorsale attend de pouvoir être encrée, le spectateur attend de voir le motif encré. Arrive enfin le moment essentiel de l’encrage, au bout d’une demi-heure de film, et qui va combler cette frustration visuelle. Le dos d’Otsuya, définitivement tatoué, va ensuite se découvrir et se recouvrir régulièrement. Parfois, un alibi narratif sert cette stratégie visuelle : par exemple, lorsque Shinsuke s’apprête à la frapper de nouveau dans un accès de jalousie, Otsuya protège sa surface dorsale sous une bande de tissu, cherchant à protéger l’araignée d’une nouvelle agression physique. Le cinéaste Masumura choisit de faire figurer le motif tégumentaire dans le champ de la caméra uniquement durant des moments décisifs. Ce va-et-vient entre déshabillage et revêtement vise à créer, de la part du spectateur, un besoin de visibilité. Le tatouage[41] est systématiquement appelé à l’image mais sans toujours répondre à ces sollicitations.

À l’intérieur des quatre films, le tatouage ne se ressort pas dans les mêmes proportions. Comme on l’a vu avec L’Atalante, les échelles de plan et les coupes au montage ne permettent pas d’analyser plus en profondeur les tatouages du père Jules. Une partie d’entre eux resteront cachés aux yeux du spectateur. Ils doivent être imaginés à partir de ce qui est vu, se plaçant dans un devenir-image. Ceux de la Nuit du chasseur sont dans l’image sans forcément être toujours à l’image, objets plus que sujets, n’occupant le centre de l’attention qu’à certains moments très précis. L’araignée de Tatouage se prête à une première exposition avant de s’effacer dans le hors champ, pour mieux revenir ensuite et jaillir à loisir dans le cadre. Tel un objet érotique, elle est vivement appétée. Dans Sin Nombre, le tatouage atteint enfin sa visibilité totale, intégré entièrement dans l’image et occupant tout le cadre. Il est devenu in-dissimulable, comme un retour catégorique du refoulé, prenant toute la place dans le champ de vision. De la figure fractionnée à l’unité complète, de l’escamotage au tout-visible, chaque film propose sa propre scénographie pour le tatouage. Mais, au-delà du motif tatoué, qu’en est-il de l’acte en lui-même de l’encrage ?

L’acte du tatouage comme prouesse rituelle

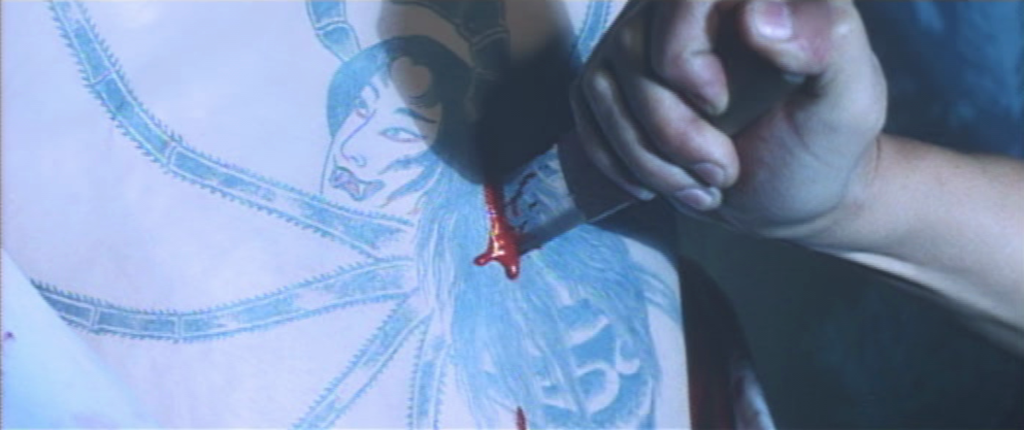

Lorsqu’il est mis en scène au cinéma, le rituel consistant en l’application du tatouage, induisant une décision irréversible, devrait être un événement majeur. La souffrance physique provoquée par l’encrage se place au cœur du film japonais de Masumura. La séquence d’ouverture, dont le statut narratif et la temporalité demeurent ambigus durant les premières minutes, propose une mise en application d’un tatouage, à entendre à la fois comme figure et comme geste[42]. Seikichi, le tatoueur, y admire la peau d’Otsuya, l’endort de force avec du chloroforme puis la déshabille complètement. Le tatoueur pose ensuite délicatement sa main sur le dos de sa victime. Le spectateur pourrait croire à un viol. En quelque sorte, il en est un, mais de manière détournée. Le titre du film apparaît alors, ouvrant le générique de début, tandis que la caméra, rivée sur le tatami, montre le tatoueur touillant sa préparation à base d’aquarelle. L’acte de l’encrage fait l’objet d’une douzaine de plans plus ou moins rapprochés, selon des axes variés. Le tatoueur commence par dessiner un visage à coups de pinceau avant d’utiliser l’aiguille pour injecter l’encre sous l’épiderme[43]. Une note stridente, proche de la cymbale, persiste en bande sonore. Elle s’apparente à un bruit d’aiguille électrique. Un très gros plan sur la surface dorsale, complètement aplatie, nous fait presque croire que cette peau, loin d’être parsemée de reliefs, d’imperfections et de sillons, n’en est plus une : c’est une toile absolument immaculée[44]. Un raccord dans l’axe nous fait reculer d’environ un mètre. Nous voyons alors par-dessus l’épaule du tatoueur qui, de sa main délicate, caresse à nouveau le dos de sa victime. Il s’agit de réintégrer cette parcelle de peau à une totalité corporelle. Le premier plan montrant précisément l’aiguille met en contact deux peaux radicalement opposées : celle du dos de la tatouée, presque inhumaine, et celle de la main du tatoueur, crevassée et pointillée[Figure 11]. Comme le remarque Daniellou, « les choix d’échelles très rapprochées permettent de distinguer les pores de la peau bientôt obstrués par l’encre » (Daniellou, 2017, 103). Les dents aiguisées du visage du Jorogumo sont alors dessinées et renforcent son inquiétante apparence. Un nouveau raccord dans l’axe en arrière nous permet d’embrasser plus largement la situation et d’apprécier la rigueur du tatoueur, comme le prouvent ses mains salies par l’encre[Figure 12].

Masumura Y., (1966), Irezumi, Japon, Zootrope Films

Masumura Y., (1966), Irezumi, Japon, Zootrope Films

L’héroïne laisse échapper des soupirs, dont on ne sait s’ils expriment une insupportable douleur ou une montée irrépressible de plaisir. Un renversement d’axe à 180 degrés nous fait passer de nouveau derrière l’épaule du bourreau. L’héroïne, toujours allongée sur le ventre, empoigne un oreiller pour contenir les sensations incontrôlables qui se glissent en elle. Nous revoyons ensuite le tatoueur passer de l’aiguille au pinceau pour agrandir le dessin. Un nouveau plan très rapproché nous présente le visage tatoué, coiffé d’une impressionnante chevelure flottante en tous sens. Le corps du Jorogumo se trouve allongé sur le ventre, en une position similaire à celle de l’héroïne. Les deux corps, l’un réel et l’autre pictural, paraissent entrer dans un jeu de mimétisme et de superposition, le second couché sur le dos du premier. La caméra va alors se positionner au niveau du pied du lit pour faire entrer le dos verticalement dans l’image après l’y avoir fait figurer latéralement. Le visage encré a évolué et des cornes se sont dressées sur la tête. Quelque chose de démoniaque se dégage de ce tatouage qui, initialement, paraissait banal. Un dernier plan associe tatoueur et tatouée, violeur de peau et violée dans la peau, dans des positions proches de la pénétration sexuelle. La tatouée ferme les yeux et ouvre légèrement la bouche, en un rictus orgasmique.

L’acte de tatouage est remontré une seconde fois, une demi-heure après le début du film, lequel nous aura entretemps présenté en flashback, comme dit plus haut, l’ensemble des événements qui nous y ont menés. Reprenant le tempo de la séquence d’ouverture, l’encrage est de nouveau exhibé par des plans entrecoupés d’ellipses. Nous retrouvons le même montage, les mêmes variations de plans, le même bruit de tapotement déplaisant, les mêmes inspirations profondes d’Otsuya. L’encre agit sur elle tel un poison venimeux, permettant peut-être de révéler sa véritable personnalité ou d’y déposer celle du tatoueur[45]. Le motif du Jorogumo s’agrandit de plan en plan. Les pattes velues et repoussantes d’arachnide font leur apparition tandis que la chevelure s’est densifiée. L’injection d’une encre rouge induit une dynamique chromatique de plus en plus macabre et luxurieuse. Le cinéaste n’hésite pas à casser la ligne des 180 degrés et à inverser les repères gauche et droite pour ajouter un peu de confusion dans la mise en scène. Il s’agit de montrer le processus de tatouage sous tous les angles possibles, du général au particulier, en tant que pénétration sexuelle par substitution[46].

Remarquons que, de manière plus générale, à l’image de Tatouage de Masumura, le filmage de l’acte d’encrage est souvent mis en situation dans des films japonais[47]. Mais Tatouage est le seul des quatre films où l’origine du tatouage est précisément identifiée et où l’acte lui-même est capté par la caméra. Certes, on aperçoit brièvement des tatoueurs en plein exercice dans Sin Nombre, d’abord au moment où Casper emmène le jeune Benito dans un repère appartenant à la Mara[Figure 13], puis lorsque le même Benito obtient enfin le droit d’avoir un motif encré[Figure 14].

Fukunaga C., (2009), Sin nombre, États-Unis, Mexique, Diaphana Films

Fukunaga C., (2009), Sin nombre, États-Unis, Mexique, Diaphana Films

Mais rien de similaire en ce qui concerne Casper ou Lil Mago. On ne sait absolument pas quand ni où Harry Powell a fait faire les siens, même si l’on peut imaginer que l’occasion s’est présentée lors de précédents passages en prison pour des forfaits du même type. Mais ces lettres inscrites sur ses doigts semblent avoir toujours été là, comme une marque de naissance, visant à rappeler systématiquement, à ceux qui les regardent, la nécessité de bien séparer le bien et le mal. Ce principe biblique ne vaut absolument pas pour le porteur de ces tatouages[48]. Quant au Père Jules, il n’explique rien de la provenance des siens. Il n’en donne ni l’origine, ni le sens, ni le motif exact. Tout juste se contente-t-il d’affirmer qu’ils lui tiennent chaud, à défaut d’avoir une compagne dans sa vie. Mais ont-ils un lien direct les uns avec les autres ? Lequel a-t-il réalisé en premier ? Le personnage continue-t-il régulièrement de s’en faire ? Jules reste une énigme mais les tatouages suggèrent une existence bien remplie, telles les balises d’un parcours géographique et personnel. Ensemble, ils brodent une histoire mais ne la racontent pas. Toutefois, en quoi pouvons-nous dire que les tatouages, étudiés ci-dessus, deviennent des figures exclusivement cinématographiques ? Est-ce seulement une affaire de mise en scène et de montage ?

Le motif encré en tant qu’image mise en mouvement

Les doigts d’Harry Powell virevoltent en permanence sous les yeux du spectateur et brandillent les motifs scripturaux. Lorsque Lil Mago s’exprime oralement, le tatouage facial empêche de lire sur lui toute émotion mais se met lui-même en mouvement. L’épaisseur des yeux, la proéminence du nez, la découpe des lèvres et le renfoncement des joues lui attribuent une consistance organique. Quant aux tatouages du père Jules, il y en a un que nous n’avons pas encore décrit mais qui se dote d’une vie propre : il s’agit d’un visage moustachu, grossièrement dessiné au niveau de l’abdomen. Le creux de la bouche coïncide avec le nombril du personnage joué par Michel Simon. Le tatoueur a utilisé l’enfonçure de l’ombilic comme substitut de l’ouverture buccale, donnant ainsi au motif un relief inattendu et exploitable. Jules en joue, comme le démontre son numéro pour impressionner Juliette : il allume une cigarette et la fixe délicatement dans le creux du nombril. Le visage ancré paraît tirer une bouffée de tabac. Le tatouage devient une véritable attraction à l’intérieur du plan.

Cette malléabilité de la chaire se retrouve aussi dans Tatouage. Quand il termine enfin son travail ardu et minutieux, Seikichi, le tatoueur d’Otsuya, rouvre les volets qui plongeaient la chambre dans la pénombre. Il tourne la tête vers le dos de la jeune femme, toujours allongée sur sa couche. Un raccord-regard présente le motif achevé. On s’en rapproche progressivement. C’est alors que les omoplates d’Otsuya se contractent, provoquant des ondulations dans le dos et créant alors une illusion de mobilité au niveau des pattes de la créature encrée. Plus qu’un simple motif tégumentaire, c’est un corps étranger qui a été greffé sur la jeune femme. Seikichi s’approche du tatouage, fasciné par cette vision quasi-surnaturelle, et fait remarquer que l’araignée bouge. Dès lors, il est persuadé d’avoir enfanté un monstre. Un peu plus tard, une séquence montre Otsuya en train de se laver, versant des louches d’eau à répétition par-dessus son dos, comme pour se débarrasser de ce tatouage qui la démange de l’intérieur. À plusieurs reprises, nous la voyons haleter, creuser le dos, tituber ou trébucher, comme si la bête se manifestait physiquement sous son kimono. Quand Shinsuke prend son ancienne fiancée dans ses bras, c’est d’abord pour étreindre l’araignée[Figure 15].

Masumura Y., (1966), Irezumi, Japon, Zootrope Films

Se résignant à expurger ce tatouage indésirable, Otsuya[49] se laisse progressivement pervertir par son esprit malfaisant, jusqu’à ce qu’elle en vienne à poignarder Shinsuke[50] qu’elle aime pourtant. Elle obtient ce qu’elle veut des hommes et les laisse s’entretuer entre eux. Même son proxénète ne s’attendait pas à ce qu’elle soit aussi persuasive. Ayant décidé de rester dans les parages, le tatoueur ne cesse d’épier à distance sa créature et, face au pouvoir toujours plus grandissant de cette dernière, décide d’en finir avec elle. Prétextant vouloir revoir le tatouage une dernière fois, il dégaine une dague pour transpercer la geisha[51] et le Jorogumo en un seul coup de lame. Le dos de Somekichi se met à saigner abondamment[Figure. 16]. Mais le sang, ainsi déversé, ne serait-il pas plutôt celui du corps arachnéen ?

Masumura Y., (1966), Irezumi, Japon, Zootrope Films

Comme nous nous en apercevons, les tatouages cinématographiques peuvent potentiellement dépasser leur fonction décorative pour se transformer en matière mouvante. Par le biais du temps qui s’écoule à l’intérieur des plans, une véritable impulsion vitale s’accumule en eux. Tressaillements et soubresauts viennent ponctuer leur présence à l’écran. Une force vibratoire se saisit de la peau encrée. La surface cutanée se met en branle. Ainsi, le grotesque visage moustachu, dessiné sur l’abdomen du père Jules, prend l’allure d’un jumeau parasite logeant dans le ventre de son frère siamois. Les tatouages manuels d’Harry Powell s’attribuent le droit de vie ou de mort sur les êtres humains. Le recouvrement facial de Lil Mago est d’une véritable puissance allégorique. Quand ce même délinquant ouvre la bouche, écarte les narines ou fonce des sourcils, c’est l’incarnation physique de la Mara Salvatrucha qui s’exprime à travers lui. Enfin, l’araignée tatouée dicte à Otsuya ses conduites à tenir, enfonçant au besoin ses pattes ambulatoires dans une chair déjà meurtrie.

Sans pour autant se décoller de la peau qu’il recouvre, chaque tatouage échappe ainsi au porteur qui lui sert de support grâce à l’autonomisation que lui apporte le cadrage cinématographique. Il prend parfois même l’ascendant sur le corps premier et s’émancipe pour acquérir sa corporalité distinctive. Il développe sa propre substance, sa propre personnalité et sa propre dramaturgie. Comme le dit le psychanalyste Michel de M’Uzan, « avant de progresser dans l’acquisition d’une identité propre, en se soutenant d’un antagonisme avec le non‑soi, le soi‑même archaïque doit d’abord se différencier d’avec lui‑même » (M’Uzan, 2005, 20). Recontextualisée ici, la citation implique l’idée que le tatouage et l’individu, considérés comme faisant initialement partie d’un même Soi, se différencient l’un d’avec l’autre, quitte à s’opposer. S’enrichissant d’une telle force d’expression, d’une capacité de différenciation et d’une conscience individuelle, le tatouage mène une vie qui n’appartient qu’à lui grâce aux attributs du langage cinématographique.

Conclusion

En termes de représentation du tatouage, le cinéma possède une faculté unique : il peut en élaborer la révélation à l’image, passant par des phases de dissimulation pour pouvoir le faire ensuite émerger à l’intérieur du cadre, après une attente de plus en plus soutenue. Jouant sur la présence ou l’absence du motif, chaque film opère son propre processus de surgissement figuratif. Le tatouage cinématographique occupe de nombreuses fonctions : il peut être vu comme un simple parement, peut se considérer de prime abord comme un ornement épidermique mais finit par revendiquer le statut de figure essentielle dans l’esthétique du film.

Qu’il prenne la forme d’une citation, d’une illustration, d’un symbole ou d’un portrait, le motif tégumentaire se révèle comme l’une des principales caractéristiques du personnage sur lequel il a été gravé. Il apporte une précieuse contribution à l’élaboration narrative en plus de servir d’indicateur déterminant pour comprendre la psychologie du personnage. Indice sur son vécu (marin ou criminel), il peut aussi en divulguer une facette morale plus trouble et parfois inhibée. La découverte du tatouage va de pair avec la découverte de l’intimité de celui qui le porte. Exposer son tatouage, c’est d’une certaine façon se mettre à nu, au sens figuré comme au sens propre.

Force est de constater que le tatouage, surtout au cinéma, fait toujours office de singularisation, que ce soit pour caractériser ou pour exclure. Il ne laisse jamais indifférent le spectateur du fait de sa fonction éminemment sémantique. Certes, à l’intérieur du corpus des films étudiés, les motifs de tatouage y sont à chaque fois uniques en leur genre (d’inspiration marine, religieuse ou mystique), ancrés sur des zones corporelles spécifiques (torse, dos, mains ou visage), de dimensions variables (de la taille d’une gouttelette à celle d’une araignée Goliath) et exploités à différents desseins (pour illustrer l’esprit bourlingueur, indiquer une part obscure, infliger une damnation ou bannir définitivement). De plus, ils sont soumis à des conditions de filmage fluctuantes : leur temps d’apparition peut être très bref ou prolongé sur de longues minutes. Leur traitement ne s’avère donc pas tout à fait identique d’un film sur l’autre.

Toutefois, sauf peut-être dans Sin Nombre, jamais les tatouages ne sont omniprésents à l’écran, s’éclipsant régulièrement du cadre, disparaissant dans la pénombre ou se glissant sous le recouvrement d’un habit. Ils s’animent aussi d’une puissance de vibration, par illusion de mouvement, ce dont seul le médium cinématographique est capable. Enfin, ils atteignent le degré maximal de netteté par l’entremise du gros plan, qui les décompose pour mieux les sublimer, les fragmente pour mieux les appréhender et les défigure pour les rendre définitivement photogéniques. C’est sur la base de ces quelques qualités communes que les tatouages vus dans L’Atalante, La Nuit du chasseur, Tatouage et Sin Nombre peuvent converger.

Nous aurions pu proposer l’approche inverse en interrogeant le tatouage comme prétexte à un filmage de la peau. En effet, parmi les façons de révéler la peau au cinéma et de la caractériser en tant que matière, le tatouage joue un rôle prépondérant. Nous avons vu qu’il s’agit là d’un procédé mobilisant l’aspect cutané, sur lequel il fait événement, puisque s’opérant par micro-incisions puis se révélant grâce à la cicatrisation de cette peau. Par le biais du tatouage, la peau, surface sensible et génératrice, devient en soi un espace d’images. D’où cette interrogation qui reste volontairement ouverte : la vision d’un tatouage au cinéma est-elle uniquement affaire de peau ? Ou doit-elle en faire abstraction, visant à être une image intégralement plastique ? Au cinéma, la peau est bien un objet paradoxal, s’avérant à la fois ce qui s’expose à notre regard et ce qui tend le plus souvent à disparaître en vertu d’une logique attentionnelle qui privilégie le corps en tant que foyer de conscience (Morrissey, Siety, 2017, 8). Toutefois, le tatouage permet de faire de la peau un lieu de médiation. Si la peau reste la condition sine qua non pour que le tatouage soit identifié en tant que tel, le motif encré tend à se libérer de son enveloppe épidermique. Et cette peau, ne serait-elle finalement pas une métaphore de la pellicule, dont les images s’affranchissent elles aussi de leur substrat initial ?

Bibliographie

Amiel V., (1998), Le Corps au cinéma : Keaton, Bresson, Cassavetes, Paris : Presses Universitaires de France.

Daniellou S., « Entre réification et sublimation : représentations de peaux féminines tatouées dans le cinéma japonais », Morrissey P., Siety E., « Le souci de l’épiderme », in : Siety E., Morrissey P., (2017), Filmer la peau, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Friedman A. F., (2016), Atlas mondial du tatouage, Paris : Pyramyd. Grubb D., [1955] (2004), La Nuit du chasseur, Paris : Gallimard.

Guillon É., Pierrat J., (2004), Les Gars de la marine : le tatouage de marin, Clichy : Larivière.

Kober M., « Fleurs de peau », Tanizaki J., « Le Tatouage » in Pozzuoli A., [1910] (2005),

Tatouages : une histoire et des histoires, Paris : Les Belles Lettres.

Le Breton D., [1995] (2006), Anthropologie de la douleur, Paris : Métailié.

Le Breton D., (2002), Signes d’identité : tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris : Métailié.

Le Breton D., (2014), Le Tatouage ou la Signature de soi, Paris : Casimiro.

Le Maître B., (2004), Entre film et photographie : essai sur l’empreinte, Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes.

Méjean J.-M., (2017), « L’Atalante » de Jean Vigo, Rome : Gremese. M’Uzan M., (2005), Aux confins de l’identité, Paris : Gallimard.

Müller É., (2013), Une Anthropologie du tatouage contemporain : parcours de porteurs d’encres, Paris : L’Harmattan.

Pons P., (2018), Le Corps tatoué au Japon : estampes sur la peau, Paris : Gallimard.

Rolle V., (2013), L’Art de tatouer : la pratique d’un métier créatif, Paris : Maison des sciences de l’homme.

Siety E., « Marques sur la peau (coupures, griffures, tatouages…) », in Benoliel B., Bourgeois N., Loppinot S., (2000), L’Atalante : un film de Jean Vigo, Paris : La Cinémathèque Française/Le Pôle Méditerranéen d’Éducation Cinématographique.

Tatum C., (1988), « La Nuit du chasseur » de Charles Laughton, Crisnée : Yellow Now.

[1].↑ Cette remarque ne vaut évidemment pas dans le cas d’un capteur numérique dont les photosites, excités par la lumière, émettent des électrons qui donnent lieu à un encodage numérique.

[2].↑ Cet état durable à l’image renvoie à une propriété de l’art du tatouage, à savoir sa dimension ineffaçable, exception faite des tatouages qui peuvent être appliqués temporairement. Notons cet étrange paradoxe qui concerne le tatouage au cinéma : sur les tournages de films, les acteurs se font poser des tatouages éphémères par procédé de maquillage. Ceux-ci peuvent patiner voire même s’effacer partiellement en cas de transpiration abondante ou de frottement avec les vêtements. Leur indélébilité, mise en fiction, n’est donc qu’une simple illusion.

[3].↑ . Ou alors très rarement : lorsqu’un comédien utilise ses tatouages authentiques pour les besoins d’un film ou lorsque le réalisateur choisit de ne pas maquiller les tatouages d’un comédien, ce qui permet d’introduire un degré de réalité supplémentaire dans l’univers diégétique du film.

[4].↑ Comme c’est le cas dans Memento (Christopher Nolan, 2000).

[5].↑ Simon est un acteur au physique hors normes, avec son dos courbé et son corps presque animal.

[6].↑ Yokohama a été réputé pour être la ville où exerçait Hori Chiyo, un maître du tatouage qui accueillait aussi bien des officiers que des marins et enchaînait les clients à une allure fulgurante.

[7].↑ « Comme le rappelait en 1880 le New-yorkais Samuel O’Reilly inventeur de la machine à tatouer électrique : ”un marin sans tatouage n’en est pas vraiment un’’. » (Guillon, Pierrat, 2004, 21).

[8].↑ L’apparition du corps noirci de Michel Simon contraste avec le torse imberbe de Jean Dasté, visible quelques minutes auparavant. Contrairement à Jules, la peau de Jean n’est qu’une surface lisse et monochrome.

[9].↑ Injure célèbre à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, particulièrement prisée par les communards, puis les anarchistes et les antimilitaristes, visant à dénigrer les forces de l’ordre.

[10].↑ Il est certain que le Père Jules a fréquenté nombreuses prostituées et qu’il considère la femme en général comme un objet de conquête. Pour preuve, il semble faire des avances à Juliette.

[11].↑ Jean-Max Méjean fait remarquer que les tatouages de Michel Simon sont si réalistes qu’on pourrait se demander si l’acteur était réellement tatoué, ce qui n’aurait pas été étonnant venant d’un homme aussi pittoresque. On peut toutefois comparer ses tatouages avec celui qu’il exhibe dans le film Le Vieil homme et l’enfant de Claude Berri en 1967 et en déduire que ceux qui ornent son buste dans L’Atalante ont été réalisés sous forme de maquillage. (Méjean, 2017, 61).

[12].↑ Comme le dit David Le Breton, « le tatouage est chez les marins une sorte de rite figuratif d’intégration dans le groupe, il appartient à la tradition maritime et participe de la culture interlope des villes portuaires avec leurs bordels, leurs tripots, leur monde nocturne et souvent brutal. Il accompagne la vie communautaire à l’intérieur des bateaux et la solidarité des métiers à terre, il vaut signe d’affiliation au-delà des nationalités. » (Le Breton, 2002, 37).

[13].↑ Dans le roman éponyme d’origine de Davis Grubb, dont le film est adapté, la première allusion aux tatouages implique immédiatement une méfiance à l’égard du prédicateur : « Prêcheur s’éloigne et demeure un moment à regarder par la fenêtre de la cellule avec ses longues mains décharnées nouées derrière lui. Ben regarde ces mains et frissonne. “Quel genre d’homme voudrait avoir ces doigts tatoués de cette façon ?”, pense-t-il. […] “Quel genre d’homme ? Quel genre de prêcheur ?” » (Grubb, [1955] 2004, 23-24).

[14].↑ La Genèse indique à ce propos que Yahweh, en guise de châtiment, infligea alors un signe tatoué sur le front de Caïn.

[15].↑ Le réalisateur Charles Laughton cherche peut-être ainsi à dénoncer l’hypocrisie de la logique manichéenne qui prévaut dans le cinéma hollywoodien de l’époque.

[16].↑ « La richesse scénaristique de l’idée est évidente, l’identification des notions morales à l’Amour et la Haine impliquant leur interchangeabilité permanente au gré de ce démiurge au petit pied (c’est bien entendu la main droite, celle de l’Amour, qui manie le couteau assassin). Cette seule scène suffit à Mitchum pour transmettre avec une sobriété effarante toute la complexité retorse de Powell, et annonce une fois pour toutes l’inquiétante confusion des valeurs que suggère sa folie. » (Tatum, 1988, 21).

[17].↑ Dans le roman initial, Harry Powell s’en explique : « “La plupart des gens, dit Prêcheur en souriant, s’étonnent devant ces tatouages-là. Quand un type a des tatouages, c’est généralement quelque chose d’orné, comme des ancres et des pistolets et des femmes nues et autres du même genre. Je vous le dis, je trouve que ces tatouages sont rudement commodes quand on en vient à prêcher le monde.” » (Grubb, [1955] 2004, 85).

[18].↑ Dans le roman, l’enfant considère que les mains du pasteur représentent toutes les deux la haine. Les voir bouger le terrorise au plus haut point. Plus tard dans le film, pour amadouer une vieille femme sceptique (jouée par la célèbre Lilian Gish), Powell pose sa main droite sur une tête de poteau[ Figure 4]. Il tente une nouvelle fois de tromper son monde en racontant le même récit de la lutte entre l’amour et la haine. Mais il est vite interrompu dans son élan rhétorique par cette dame incrédule.

[19].↑ Le jidai‑geki est un genre artistique exclusivement nippon, à la fois cinématographique, audiovisuel et théâtral, qui concerne les œuvres dont l’action se déroule à l’époque féodale d’avant le 19ème siècle. Le territoire japonais y était administré par un gouvernement militaire, appelé le Shogunat.

[20].↑ Le titre original, Irezumi, que l’on peut traduire littéralement par « insertion d’encre », désigne une forme traditionnelle de tatouage au Japon, autrefois perçue comme infamante, et considérée aujourd’hui comme pratique artistique à part entière. Notons une autre adaptation cinématographique du même texte littéraire, nommée Tatouage et réalisée en 1984 par Chusei Sone.

[21].↑ Dont les branches, par association mimétique, préfigurent les pattes d’araignée du tatouage.

[22].↑ Durant la première partie du film, Otsuya est en effet loin d’être une fille innocente ou ingénue : elle incite son amant à fuir avec elle alors qu’il risque le déshonneur ; elle se montre parfois aguicheuse ; elle se sait belle et en joue. Il y a donc déjà un peu de Somekichi en elle.

[23].↑ Le Jorogumo, créature appartenant au folklore japonais, d’aspect arachnéen, peut changer son apparence en celle d’une femme séduisante afin d’instiller son poison dans les âmes humaines.

[24].↑ Comme l’explique Philippe Pons à propos du tatouage traditionnel japonais, celui-ci s’organise généralement à partir du dos, « sur lequel figure le thème central qui se prolonge sur les flancs et sur les membres, avec, peut-être, l’idée sous-jacente qu’après la mort la peau sera ouverte en deux à partir du ventre : étendue, elle offrira le spectacle du tatouage sur lequel on pourra avoir une vue d’ensemble. » (Pons, 2018, 108).

[25].↑ À un moment dans le film, Shinsuke brutalise Somekichi avec un bâton, comme s’il voulait corriger directement l’araignée. Le kimono tombe peu à peu, laissant voir les traces des coups, semblables à des lignes rouges, parcourant la surface dorsale. L’énorme insecte paraît alors s’être fait ajouter de nouvelles pattes.

[26].↑ Dans un article, Marc Kober explique que le tatouage traditionnel japonais permettait, dans les anciens temps largement superstitieux, d’augmenter l’attrait sexuel. Chez les courtisanes, il se référait parfois à la luxure, tel un second vagin (Kober, 2005, 18).

[27].↑ L’origine étymologique de cette expression hispanophone n’a jamais pu être précisément définie mais il semblerait que « Salva » renvoie au Salvador, « Mara » à une rue de la capitale de ce pays et « trucha » à une désignation locale qui signifierait « à l’affût », « malin », « en alerte » ou « éveillé ». Il se pourrait que le gang tire son inspiration de la lutte marxiste organisée par les paysans locaux durant la guerre civile salvadorienne, suite au coup d’État militaire perpétré en 1979.

[28].↑ Dans un accès de colère, Casper tente d’arracher avec ses ongles cette larme de crocodile, quitte à y laisser une balafre. Il cherche à effacer la trace d’un passé en marquant sa peau d’une autre trace.

[29].↑ . Lorsqu’il tue quelqu’un et doit s’en justifier, Lil Mago dit que le Diable a emporté sa victime.

[30].↑ Quand ils scandent fièrement « Mara Salvatrucha », les gangsters lèvent leur main droite vers le ciel : index et auriculaire se déplient tandis que majeur et annulaire restent recourbés.

[31].↑ Les tatouages du gang rival de la Mara 18 sont similaires à ceux de la MS, de même que leur signe de reconnaissance, par croisement des deux mains au niveau des poignets. Il n’y a aucune différence notable entre les deux clans, ni dans leurs codes ni dans leurs pratiques, ce qui ne les empêche pas de se haïr mutuellement.

[32].↑ Comme l’écrit Marc Kober à propos des criminels au 19ème siècle, se tatouer est une façon de mourir à la société : si son visage ou ses mains sont tatoués, l’individu s’exclut de la société ordinaire et n’a plus qu’à disparaître dans les bas-fonds (Kober, 2005, 30).

[33].↑ Le documentaire La Vida Loca de Christian Povea, sorti la même année et souvent associé à Sin Nombre, porte également sur le quotidien des gangs rivaux au Salvador et insiste sur la connotation criminelle du tatouage. La caméra y suit notamment un jeune délinquant qui tente de s’extirper définitivement de l’univers du banditisme. Un de ses amis lui affirme qu’il a toutes les chances d’espérer une réhabilitation professionnelle car il n’a pas été encore tatoué.

[34].↑ « À défaut d’exercer un contrôle sur son existence, le corps est un objet à portée de main sur lequel la volonté personnelle est presque sans entraves. La profondeur de la peau est hospitalière à toutes les significations. La marque cutanée traduit la nécessité de compléter par une initiative propre un corps insuffisant en lui-même à incarner un sentiment d’existence propice. » (Le Breton, 2002, 11).

[35].↑ Exception faite d’Otsuya dont le tatouage, injecté sous la contrainte et non par choix, induit la dépossession de son corps, même si l’héroïne le retourne ensuite à son avantage.

[36].↑ Ce qui renvoie à l’affirmation suivante d’Élise Müller : « Dans une époque où règne le désengagement, le tatouage se présente comme engagement ultime et radical : il engage à faire l’expérience de soi. » (Müller, 2013, 164).

[37].↑ Seul le père Jules fait office d’exception : il a un emploi dans la péniche et s’en contente même si ce travail est précaire. De plus, il détient toutes sortes de trésors dans sa cabine et adore acquérir de vieux objets. En fin de compte, cet énergumène arrive à vivre de peu.

[38].↑ Dans le roman de Grubb, il est précisé qu’elles sont de couleur bleuâtre.

[39].↑ « La douleur est une incision de sacré au sens où elle arrache l’homme à lui-même et le confronte à ses limites. Mais elle en est une forme capricieuse, elle brûle d’une cruauté sans nom. » (Le Breton, 2006, 18).

[40].↑ Notons à ce propos que le tatouage cinématographique possède une autre singularité. Au sens diégétique, il est à considérer comme étant placé par-dessous la peau. Or, dans le réel filmique, il est posé par-dessus l’épiderme. Un vrai trompe-l’œil, en somme.

[41].↑ Simon Daniellou précise que, « dans le film de Masumura, le dévoilement du tatouage est un motif chorégraphique récurrent annonçant une action décisive de l’héroïne qui affronte – en leur tournant le dos – les hommes dont elle veut se venger (certains en particulier, mais surtout le genre masculin en général). À chaque fois, un changement d’axe à 180 degrés permet de révéler le tatouage du personnage tout en évitant de montrer sa poitrine, l’actrice principale du film, Ayako Wakao, qui est alors la plus grande star en activité du cinéma japonais, ne s’étant jamais excessivement dénudée à l’écran (…). » (Daniellou, 2017, 110).

[42].↑ En effet, dans la langue française, le terme « tatouage » désigne en même temps un motif encré sous la peau et l’action consistant à l’encrage.

[43].↑ Les tatoueurs japonais de l’époque opéraient par mouvement rapide du poignet, pouvant effectuer jusqu’à près d’une centaine d’incisions à la minute.

[44].↑ On peut se demander si le réalisateur a vraiment utilisé la peau de son actrice pour le filmage de ce plan ou s’il s’agit d’un artifice.

[45].↑ Dans le passage correspondant à l’acte d’encrage à l’intérieur de la nouvelle d’origine, nous pouvons lire ceci : « Bientôt, serrant son pinceau entre pouce, annulaire et petit doigt de la main gauche, [Seikichi] en appliqua la pointe sur le dos de la jeune fille et là, de la main droite, enfonça son aiguille. Fondue dans l’encre de Chine, l’âme du jeune tatoueur entrait dans les tissus. Chaque goutte instillée de cinabre des Ryûkyû dilué dans l’alcool de riz était comme une goutte de sa propre vie ; il y voyait la couleur même des émois de son âme. » (Tanizaki, [1910] 2005, 51).

[46].↑ Dans un autre film japonais plus récent, réalisé en 1982 par Yoîchi Takabayashi et intitulé La Femme tatouée, la dimension sexuelle de l’acte de tatouage est encore plus exacerbée : le tatoueur n’y hésite pas à faire subir à sa tatouée une pénétration vaginale au moment de l’encrer.

[47].↑ En dehors de La Femme tatouée (Yoîchi Takabayashi, 1982), auquel allusion a déjà été faite, plusieurs films de genre peuvent être cités en la matière, tels que Femmes criminelles (Teruo Ishii, 1968), L’Enfer des tortures (Teruo Ishii, 1969), Baby Cart : L’Âme d’un père, le cœur d’un fils (Buichi Saito, 1972) ou encore Tattoo Contest (Yukihiko Kondo, 1972).

[48].↑ Dans La Nuit du chasseur, les motifs tégumentaires sont d’une très grande ambivalence et vont contre le principe même de tatouage que James Elkins énonce dans son avant-propos à l’Atlas mondial du tatouage (Friedman, 2016, 7) : « Le tatouage s’exprime dans deux directions : il parle à ceux qui le voient et à celui qui le porte. Il communique avec les autres, leur parle de vous mais vous parle également de vous-même. »

[49].↑ Dont le visage ressemble de plus en plus à celui de la fresque au fur et à mesure que le film avance.

[50].↑ Lorsque son amant l’accuse de l’avoir assassiné, Somekichi rejette la faute sur l’araignée. Celle-ci serait-elle devenue propriétaire du corps de Somekichi, au point de la posséder complètement ?

[51].↑ . Élancée dans un geste similaire à l’encrage, l’arme de poing mise entre les mains de Seikichi remplace l’aiguille de tatouage.