Référence électronique

Branchu C., (2024), (traduit par Branchu C.), « Légitimité et respectabilité à même la peau », La Peaulogie 11, mis en ligne le 28 octobre 2024, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/ecchymoses-rugby

Charlotte BRANCHU

Maîtresse de conférences en sociologie, School of Law and Social Justice, Université de Liverpool.

Référence électronique

Branchu C., (2024), (traduit par Branchu C.), « Légitimité et respectabilité à même la peau », La Peaulogie 11, mis en ligne le 28 octobre 2024, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/ecchymoses-rugby

Résumé

S’appuyant sur un travail de terrain ethnographique du rugby amateur féminin, l’article analyse les négociations réflexives à propos des ecchymoses, des bleus, résultants de l’engagement physique exigé par le rugby. D’un côté, les pratiquantes sont fières des marques corporelles qui confirment leur aptitude athlétique, leur force et in fine leur identité rugbystique. Ces marques corporelles leur confèrent respect et confirment leur appartenance au monde du rugby. D’un autre côté, ces marques corporelles peuvent être des points d’ancrage d’une stigmatisation pour un public non initié, donc en dehors du monde sportif, ostracisant la brutalité du rugby féminin et la production de corps « déviants ». L’article analyse cette ambivalence des ecchymoses en tant qu’artefacts d’empowerment ou non, en démontrant la nature situationnelle et interactionnelle des dispositions et attentes genrées. L’autrice montre que l’ordre moral et symbolique d’attentes sexistes fortement ancrées se perpétue à même le corps des joueuses, à comprendre comme produit et reproduit in situ à travers des processus intercorporels. Grâce à l’analyse des bleus et ecchymoses, elle soutient qu’étudier les corps revient à étudier plus largement les positions dans l’espace (social).

Mots-clés

Féminité, Identité, Intercorporéité, Techniques Corporelles Réflexives, Respectabilité, Socialisation, Rugby Féminin.

Abstract

Drawing upon ethnographic fieldwork, this article explores amateur rugby women’s reflexive negotiation of the bruises they earn as a result of the physicality of the game. On one hand, participants take pride in body marks that confirm their athletic strength and rugby identity and which grants them respect and belonging. On the other hand, these body marks can be anchors of stigma, signalling women’s rugby bodies as ’deviant’ to non-initiated audiences. The article unpacks this tension between bruises as empowering or disempowering artefacts by demonstrating the situational and interactional nature of gendered dispositions and expectations. I show that the moral and symbolic order of entrenched gendered expectations is perpetuated in the flesh, but that it must be understood as being produced and reproduced in situ through intercorporeal processes. Through the analysis of bruises, I argue that to study bodies is to study (social) space.

Keywords

Femininity, Identity, Intercorporeality, Reflexive Body Techniques, Respectability, Socialisation, Women’s Rugby

Les bleus, les égratignures et les cicatrices sont le lot commun des joueurs ou des joueuses de rugby ; ils font partie de leur esthétique corporelle. Les contacts sur le terrain, avec le sol, les adversaires ou le ballon, tout contribue à façonner le « corps du rugby ». Le physique (morphologie, musculature, etc.), le rapport à la douleur et aux blessures sont, par conséquent, des éléments prédominants dans le monde du rugby (Doyle et George, 2004 ; Howe, 2001 ; Joncheray et al., 2014). Le corps du pratiquant ou de la pratiquante est constamment mis à rude épreuve, que ce soit en compétition ou à l’entraînement, lors des troisièmes mi‑temps et les soirées festives liées au rugby. Il vit inévitablement des blessures, reçoit des coups, voire verse des larmes. L’acquisition et le maintien d’un niveau élevé de performance constituent une considération omniprésente dans le monde du rugby, soutenue et parfois aussi exigée par les entraîneurs ou les coéquipiers. Le corps rugbystique est inscrit dans une « culture » qui nie la douleur et glorifie l’abnégation comme un acte héroïque (Le Hénaff et al., 2008 ; Saouter, 2000). La bonne joueuse de rugby part au combat « à l’instant T », sans une considération aiguë des risques pris pour son intégrité physique ou celle de ses adversaires, par souci premier des règles, de l’esprit du rugby et de la protection de ses coéquipières. Quand ces corps en jeu sont des corps de femmes, les marques corporelles résultant de la pratique du rugby peuvent être imprégnées de significations variées, parfois contradictoires. Telles qu’analysées par Gill (2007) dans le rugby féminin et Mierzwinski et ses collaborateurs (2014) aux arts martiaux mixtes (MMA, Mixed Martial Art en anglais) féminin, les ecchymoses en dehors de ces milieux sont interprétées comme des signes de violences conjugales[1].

Le rugby a été décrit comme une “culture du risque’, notamment liée aux problèmes de blessures et comportements encourageant le risque pris à même le corps (Nixon, 1993). Cependant, alors que les risques physiques sont comparables pour les hommes et les femmes, les risques sociaux pour les femmes qui participent à ce sport sont bien différents de ceux auxquels font face leurs contreparties masculines (Joncheray & Tlili, 2013). Longtemps la pratique rugbystique a été décrite comme une “réserve masculine” (Dunning & Sheard, 2005) qui maintient la masculinité hégémonique dans un espace‑temps socialisateur (Pringle, 2005). Par conséquent, le rugby n’est pas pour les femmes un espace, sportif et social, facile à occuper. L’identité rugbystique des femmes les met dans une équation de perte‑perte, ayant à abandonner au moins une partie d’elles‑mêmes et la légitimité attachée à leur identité genrée ou athlétique. L’association homme‑athlète‑hétérosexuel se renforce mutuellement, tel que Messner (1996) l’analyse ; l’inverse est vrai pour les femmes : la question se posant à propos de chacune de leurs caractéristiques comme femmes, athlètes, et hétérosexuelles. La participation au rugby n’est pas qu’un acte de participation culturelle dans un sport historiquement masculin, blanc, et de classe dominante, mais elle est aussi associée à la construction d’une masculinité incorporée. Faire du sport est un élément clef de la socialisation liée à la masculinité hégémonique (Connell, 1987). En revanche, la participation des femmes au sport, et particulièrement aux sports traditionnellement masculins, est souvent comprise comme le résultat d’une socialisation de genre « inversée », une socialisation dans leur rôle comme femme féminine (donc fragile) non‑conforme ou bien « échouée » (Dowling, 2001).

Bien que le souhait, le désir et l’effort de femmes voulant s’impliquer dans le sport soit documenté dès la fin du 19ème siècle (Furse, 2021), c’est à travers les universités que le rugby à XV s’est accru le plus durant la deuxième moitié du 20ème siècle. Le sport s’est particulièrement développé en Amérique du Nord, où la version masculine du sport elle‑même était moins importante et les femmes ont donc fait face à moins de résistance institutionnelle. Au Royaume‑Uni, des équipes compétitives sont apparues dans les universités, particulièrement là où les traditions rugbystiques étaient déjà importantes (Collins, 2009). En 1983, « dix étudiantes formèrent la Women’s Rugby Football Union (WRFC) » (p. 378). Leur existence dans les universités a ensuite pu faciliter leur demande d’affiliation avec la Rugby Football Union (RFU, Fédération anglaise de rugby à XV). Selon Carol Isherwood, première Chairwoman de la WRFC, « c’était les universités qui ont donné un ancrage pour le rugby » (2018, 103[2]). « Le jeu féminin a rapidement grandi au sein des universités (…) c’était l’un des rares sports dans lesquels les femmes étaient encouragées à utiliser la force physique et entrer en collision avec d’autres joueuses » (Collins, 2009, 95). En effet, le rugby fait partie des sports de contact où les règles du jeu restent les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Le rugby féminin évolue rapidement chaque année, avec une distribution inégale mais croissante d’opportunités de professionnalisation pour ses joueuses. Bien que cette étude soit basée sur l’observation de joueuses amateures, il est important de noter que le paysage de ce sport ainsi que sa reconnaissance culturelle évoluent lentement mais résolument.

La littérature savante sur le rugby féminin, ainsi que celle étudiant la participation des femmes dans des espaces ’non‑traditionnels’ pour elles, l’ont principalement analysé comme un site de résistance contre l’hétéronormativité et le patriarcat (Broad, 2001 ; Chase, 2006, Gill, 2007) ou bien, au contraire, ont observé des comportements apologétiques ‑ female apologetic behaviour (Adjepong, 2017 ; Hardy, 2015). Hardy le décrit comme “n’importe quel comportement que les femmes athlètes adoptent pour nier ou négocier les stéréotypes négatifs associés avec leur engagement dans le sport en incorporant la notion de féminité traditionnelle, hégémonique et hétérosexuelle» (2015, 156). Ce concept peut également se trouver chez Connell, de par la “conformité avec cette subordination et […] orienté pour accommoder les intérêts et désirs des hommes » (Connell, 1987, 183). Finley (2010, 361) argumente néanmoins que le concept de emphasized femininity “laisse peu d’espace conceptuel pour analyser les hiérarchies entre les féminités et statuts des femmes qui la mettent en pratique’. Son analyse offre de la complexité quant à la compréhension du travail du genre que requiert la féminité, qui opère non seulement en relation avec la masculinité, mais également en relation avec d’autres féminités qui sont inégalement valorisées. Ainsi, nous pouvons prendre en compte les relations hiérarchiques intra‑genres, une approche importante et toujours fructueuse.

Certaines études ont exploré les tensions empiriques qui existent dans ces espaces, n’analysant pas les pratiques des femmes qui y participent comme intrinsèquement déterminées à soit résister, soit se conformer aux normes, mais en voyant comment ces positions coexistent, incitant à repenser ce que la féminité est, et ce qu’elle fait (Ezzell, 2009 ; MacKay & Dallaire, 2014). Le travail de Lowe (1999) est particulièrement éclairant pour penser la fragilité des frontières de genre, et souligner comment les catégories de genre sont sans arrêt (re)travaillées et négociées par les actrices et les institutions, ancrées dans des situations contradictoires, avec de la résistance et des changements subtils.

Cet article s’appuie sur ces contributions en tentant de ne pas définir une prise de position particulière, monolithique, par rapport à la domination patriarcale, mais en argumentant le mérite d’une compréhension des identités et positions comme à la fois sociales et situationnelles. L’hétéronormativité n’est pas totalisante ou unique, elle prend des formes multiples et a besoin d’être comprise dans la situation dans laquelle elle se déroule, d’être localisée afin d’être comprise et d’être éventuellement capable ensuite “d’agir sur’.

C’est sur les travaux dé‑essentialisant discutés plus haut que je m’appuie. Il est essentiel de maintenir la complexité des situations empiriques que nous étudions, ainsi que leurs contextes d’action. Par exemple, Adjepong (2016), qui a également travaillé sur les joueuses de rugby et leurs relations à leurs bleus aux Etats‑Unis, trouve que la fierté avec la monstration de ces marques corporelles, et la défiance aux normes féminines qui l’accompagne, étaient davantage permises aux individus ayant un privilège déjà existant de blanchité et de classe sociale. Bien que mes résultats diffèrent des siens, la reconnaissance des différenciations sociales entre les participantes, et donc du champ d’action qui leur est accordé, offre une contribution scientifique importante.

Dans cet article, je propose une analyse sociologique des bleus sur le corps des joueuses de rugby. Leur transversalité dans différents espaces sociaux et géographiques nous permet de de‑essentialiser cette pratique culturelle, les individus et les identités en jeu, afin d’observer les situations qui leur donnent du sens. Je m’inscris dans la prolongation des travaux mentionnés auparavant et de débats venant de la sociologie des classes sociales tels que ceux de Tyler (2015) pour comprendre la (non)reconnaissance des corps (et des bleus) de mes participantes… comme un site de lutte symbolique. Sur la base d’une étude ethnographique, j’argumente que les regards venant d’en dehors de la sphère du rugby sur les bleus des joueuses peuvent donc être disempowering, en raison de l’imposition de récits en dissonance avec leur acquisition. Bien que correctement genrées, les participantes se retrouvent associées avec une victimisation qui entre en contradiction directe avec le contexte d’empouvoirement dans lequel les bleus furent acquis. Les bleus nous informent sur les pratiques mondaines et identités incorporées des joueuses de rugby, les mondes à travers lesquels elles ont à naviguer, et les tactiques qu’elles doivent mettre en place afin d’éviter les mises au défi de leur identité athlétique, en lien avec leur degré de liberté et privilèges existants. J’avance que les bleus provoquent des bifurcations identitaires avec lesquelles les joueuses doivent jongler, entre des représentations traditionnelles de genre quant aux corps féminins et les demandes physiques sur le corps rugbystique. Cette tension est analysée précisément ici.

Cet article s’appuie sur la tradition phénoménologique, en particulier celle de Merleau‑Ponty, et l’accent mis sur la situationnalité de l’expérience et sur le dépassement du dualisme corps/esprit (Crossley, 2006). Cette approche écologique, bien qu’elle ne soit pas sans faille, constitue une perspective théorique autant qu’un outil méthodologique fécond pour la recherche féministe sur les cultures physiques (Allen‑Collinson, 2011). L’accent mis sur la situationnalité m’amène à combiner la phénoménologie avec un angle pragmatiste, particulièrement basé sur les travaux de George Herbert Mead, considérant le « soi » comme réflexif et « étant à la fois sujet et objet » (Mead, 1967, 137). Le pragmatisme attire notre attention sur la création de sens pratique et symbolique qui se produit in situ in vivo. C’est dans les interactions que nous pouvons changer notre orientation vers le monde, la perception et présentation de nous‑mêmes, ainsi que le sens que nous attribuons à des pratiques ou à des personnes particulières.

Dans cet article, je défends la valeur du quotidien et du banal pour comprendre comment les processus socio‑historiques se créent et se refont dans les interactions et dans la pratique, sans perdre de vue les modèles macro‑sociologiques en jeu ou les dispositions des individus, mais éclaire plutôt ceux‑ci en les localisant là où ils sont produits et reproduits. Je considère que l’ordre moral et symbolique des inégalités profondément structurelles se perpétue dans la chair, et que ce processus doit être compris comme produit et reproduit in situ. L’étude des « sois » incarnés est donc territorialisée et « emplacée [emplaced] » (Pink, 2011), ancrée dans un espace physique et social. De plus, une partie de ce cadre théorique repose sur l’idée selon laquelle les acteurs sont réflexifs sur leur propre position, conscients de la catégorisation qui leur est imposée. Les individus ne sont pas passifs à l’égard des normes sociales qui leur sont imposées mais au contraire, comme le soutient Mead, « l’intériorisation ne garantit pas le consentement [aux normes] » (dans Crossley, 2006, 94).

Comme je vais le montrer, l’investissement et le réinvestissement symboliques des marques corporelles rugbystiques révèlent comment les distinctions entre normal et déviant varient selon les contextes socio‑spatiaux. Ce faisant, je contribue ainsi aux débats autour de la féminité incarnée et de la régulation sociale du corps des femmes en adoptant une approche résolument spatiale et situationnelle. Je soutiens que les compréhensions des dispositions de genre et des normes de genre sont mises en œuvre dans des espaces sociaux et matériels spécifiques, et que des individus similaires (ré)agissent différemment au sein de ces espaces. Je déploie des concepts de construction identitaire et de maintien de pratiques culturelles face à la stigmatisation ou aux défis, notamment à travers des tactiques (de Certeau, 1980) et des Techniques Corporelles Réflexives (TCR) (Crossley, 2006). Les TCR sont conceptuellement utiles dans leur reconnaissance du corps comme à la fois vu et vécu, en tant qu’objet et sujet. Crossley les définit comme « ces techniques corporelles dont le but premier est de travailler sur le corps, afin de le modifier, de le maintenir ou de le thématiser d’une manière ou d’une autre » (Crossley, 2005, 9). Elles sont une compétence incarnée et témoignent de l’effort actif de l’agent, contrairement aux analyses foucaldiennes, dans lesquelles les agents, les situations et les groupes sociaux sont relativement absents.

La caractéristique des contusions, contrairement à la douleur ou à certaines blessures, est leur visibilité sur la peau, obligeant les joueuses à réorganiser pratiquement leur présentation d’elles‑mêmes. En effet, la peau n’est pas une enveloppe de soi mais plutôt « quelque chose que l’on partage avec les autres » (Howes, 2018, 228). Non seulement elle est relationnelle, mais elle est aussi « intersensorielle », c’est‑à‑dire à la fois objet et sujet, ressentie et vue, dure et douce (Lafrance, 2018). La contribution des Skin Studies à notre compréhension des corps et du travail corporel est ici importante, en considérant la nature intersubjective, sensorielle et normative de l’attribution de sens aux corps (Skelly, 2018), ainsi que le travail corporel réflexif auquel les individus participent à travers la gestion de leur identités sociales (Lafrance et Carey, 2018). Les Skin Studies offrent l’opportunité de répondre aux questions sociologiques autour des normes, de la normativité et du maintien des inégalités de classe, de genre ou de race telles qu’elles sont vécues de manière incarnée (Lafrance, 2018). Cette étude contribue empiriquement et théoriquement à ce corpus de littérature croissant.

Les fondations empiriques de cet article se basent sur une étude ethnographique auprès de deux équipes de rugby amateur en affinité[3], situées dans le nord de l’Angleterre – une équipe universitaire et une équipe de club – entre 2015 et 2017. Au cours des deux années d’ethnographie, j’étais également une joueuse dans les deux équipes, étant ainsi exposées à tous les aspects de la vie sociale : entraînements, matchs, événements sociaux et vie quotidienne. Initialement avec une seule équipe, ma participation s’est étendue après environ trois mois sur le terrain, car les participantes à l’enquête étaient impliquées dans ces deux équipes. Ma participation comprenait, donc, généralement entre 25 et 40 heures par semaine de socialisation avec les participantes.

Le travail de terrain a donné lieu à de nombreuses conversations informelles, matériaux ethnographiques et 33 entretiens avec des joueuses, ainsi que des entretiens avec d’autres acteurs du monde du rugby, tels que des entraîneurs et des officiels. Les participantes aux entretiens ont été sélectionnées en fonction du rapport existant avec elles, et afin d’obtenir la plus grande variété de positions et de trajectoires au sein des équipes. Les entretiens ont été menés à la fin de chaque saison de compétition. Certaines participantes ont été interrogées à deux reprises, après avoir pu observer leur progression dans le monde du rugby et dans la ou les équipes. Les enquêtées avaient entre 18 et 35 ans, avec un âge moyen de 20 ans. Leurs caractéristiques sociales étaient variées, mais les joueuses étaient principalement des femmes blanches de classe moyenne, diplômées de l’université. Leur orientation sexuelle dépendait également et n’était souvent volontairement pas définie ou fluctuait pendant mon temps sur le terrain. S’il est sociologiquement beaucoup plus pertinent de parler de pratiques sexuelles que d’orientation sexuelle (Mennesson & Clément, 2003), sur les 60 à 70 joueuses avec lesquelles j’ai été en contact continu, environ les deux tiers s’identifiaient comme hétérosexuelles. La recherche a été menée selon un processus inductif, en testant et révisant constamment mon analyse grâce à une exposition continue sur le terrain. Ma participation au rugby féminin dans deux contextes nationaux différents (France et Suède) avant cette recherche a également offert des éléments de comparaison et de réflexion fructueux pour comprendre la particularité du contexte d’enquête.

La sociabilité sur le terrain et celle en dehors étaient tout aussi importantes pour comprendre le monde étudié et établir des liens avec les enquêtées, ainsi que nécessaire pour trouver une place ‑ en tant que chercheuse, joueuse et individue. Cela m’a donné la capacité d’observer différents contextes sociaux, sphères d’interaction et au final, la diachronicité de l’expérience rugbystique, voyant les actrices évoluer au fil du temps.

Dans cette ethnographie, le corps de la chercheuse était un outil de connaissance, cherchant à comprendre les aspects phénoménologiques de la participation à la pratique culturelle qu’est le rugby féminin. Cet article aborde la compréhension du corps moralisé à travers l’analyse d’expériences, d’observations directes, de représentations et d’histoires de ce que Merleau‑Ponty appelle « l’intersubjectivité charnelle » (1964, 173). Je m’identifie à l’approche de Bolin et Granskog (2003), car elles fournissent un cadre utile pour étudier l’activité physique, en particulier celle des femmes. Prônant une « ethnographie réflexive », elles soulignent les avantages d’être participant dans la mesure où cela ne privilégie pas les modes de connaissance basés uniquement sur le visuel et le verbal mais englobe d’autres formes d’expérience. Son avantage dans l’étude des cultures physiques est que cette approche donne la capacité « de délimiter les expériences somatiques des femmes, les contraintes culturelles affectant leurs expériences somatiques et l’impact correspondant… sur leur perception de soi » (p. 253). C’est sur ces expériences, recueillies lors d’entretiens et à travers des observations ethnographiques, que se fonde empiriquement cet article.

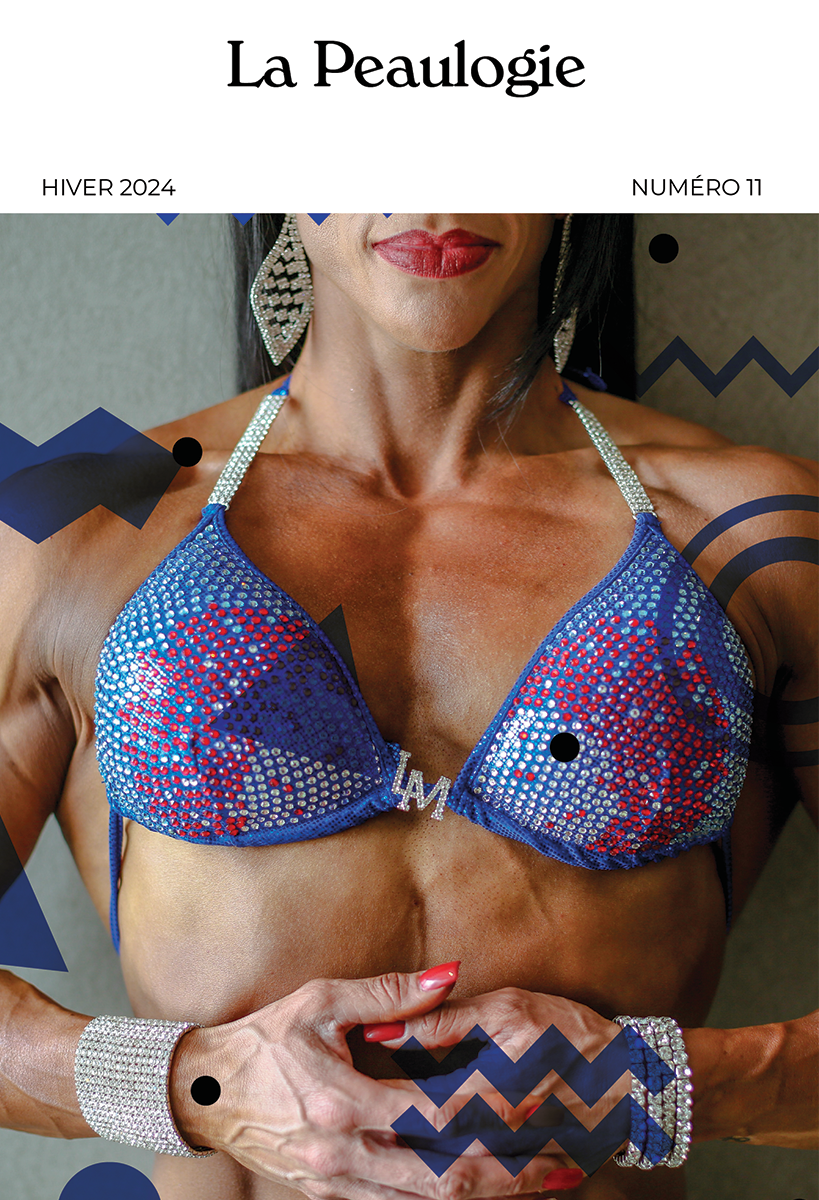

Les marques corporelles contribuent à une esthétique particulière qui constitue un corps rugbystique « quotidien ». Parce qu’elles sont temporaires, leur présence est sans cesse renouvelée par le jeu qui crée des mosaïques de marques corporelles sur le corps des joueuses. Cet article analyse ces impressions intersensorielles, corporelles et visuelles. C’est pourquoi, avant de développer mes analyses, il est important que le lecteur comprenne l’esthétique à laquelle je fais référence tout au long de l’article. Les exemples de bleus de rugby ci‑dessous montrent la différence avec les bleus banals du quotidien – se cogner le genou sur une table, par exemple. Les contusions du rugby sont entremêlées de cicatrices, d’égratignures, de marques de crampons, voire de brûlures.

C’est un entraînement d’un lundi soir d’automne, il fait nuit et il bruine. En allant sur le terrain, je parle à Sam, elle et moi sommes de bonnes amies et plaisantons souvent, elle a un excellent sens de l’humour. J’avais annoncé à l’équipe le début de mes recherches il y a quelques semaines. Elle entame une conversation sur le doctorat et sur les personnes dans l’équipe à qui je devrais parler, et se discrédite, puisqu’elle ne joue pas depuis très longtemps. Je lui dis que je veux parler à tout le monde, d’autant plus aux joueuses comme elle, et que ce serait super de faire un entretien. Je parle de quelques‑uns de mes thèmes principaux, et mentionne que je m’intéresse aux choses les plus banales comme les bleus et la façon dont les gens les interprètent, par exemple s’ils les cachent ou non. Elle attrape mon avant‑bras et s’exclame avec enthousiasme : « quoi, tu plaisantes ?! Oh non ! Si j’ai un bleu, je veux que tout le monde voit à quel point je suis dure à cuire ! » [Notes de terrain, novembre 2015]

Dans le monde du rugby, les bleus peuvent être une source d’amusement, de curiosité, d’enthousiasme et même de fierté. Des ecchymoses, des égratignures et d’autres marques corporelles peuvent être acquises sur les bras, les pieds, le cou, le visage, le torse, et le plus souvent sur les jambes. Pour Le Hénaff et al. (2008), ils font partie des métis du rugby, ce qui signifie que les marques corporelles font parties intégrantes de la pratique et des compétences du rugby. Au rugby, les bleus sont associés au fait d’être combatif·ve, féroce, intrépide, fort, insensible à la douleur (Saouter, 2000). Surtout, comme le montrent les études mentionnées ci‑dessus et avec évidence sur le terrain, ils représentent l’abnégation : le corps n’est plus le sien mais devient une partie du corps social plus large de l’équipe au fur et à mesure que l’on se sacrifie pour le jeu, pour un objectif collectif. Leur acquisition, pour la plupart douloureuse, démontre une solidarité envers le collectif et la reconnaissance que ce dernier est supérieur à l’intégrité physique et à l’individualité de chacun. Ce sont des qualités symboliquement importantes pour le groupe sportif, pour son intégration et pour démontrer son appartenance. Les bleus servent à acquérir, prouver ou réaliser l’appartenance à un groupe, renforçant ainsi la cohésion sociale en fournissant la preuve visuelle d’une physicalité et d’un combat partagés. Ils participent ainsi aux « jeux de réputation » au sein du groupe. Breeze (2013, 8), dans son étude sur le sérieux dans le roller derby, a identifié que l’engagement « doit être respecté et doit être démontré ».

Les bleus sont donc glorifiés et valorisés dans le monde du rugby en raison de leur importance en tant que démonstration de la « corporéité du rugby » (Le Hénaff et al., 2008, 569) et en tant que marqueurs de la performance d’un individu dans le jeu : les joueuses mentionnent souvent que les bleus démontrent que tu as tout donné. Ils sont gagnés « à la dure » et connectent la joueuse à son jeu. Ce sont des rappels temporaires de l’action et de l’accomplissement des individus. La violence du jeu est quelque chose qui doit être surmonté, et les bleus en sont exactement la preuve. Comme l’évoque le commentaire de Sam, les montrer aura un impact positif sur la réputation et donc une source de fierté.

Dans le monde du rugby, les bleus ne sont pas seulement vécus et vus, ils font l’objet de nombreuses discussions. Lors des entraînements, dans les vestiaires ou lors des sorties nocturnes, les participantes montrent et discutent joyeusement de leurs bleus, certains restant et affectant les joueuses pendant des mois. Ils sont particulièrement évoqués dans les espaces homosociaux comme les vestiaires où exhiber ses bleus, ou montrer du doigt ceux d’une autre joueuse qui ne les a pas sentis (ou ne peut pas les voir), fait partie intégrante de la socialisation intime qui se déroule à huis clos. Ce processus a pour objectif de faire en sorte que les bleus et les récits qui les accompagnent contribuent à une narration collective des matchs de l’équipe, des joueuses entre elles, et approfondissent la connaissance de leur corps et de celui de chacune. Les bleus peuvent devenir des points d’ancrage de récits, de mémoire et ainsi participer à la création d’une « communauté affective », basée sur des émotions qui « définissent les contours des mondes multiples habités par différents sujets » (Ahmed, 2004, 26). Ce travail de mémoire collective fait référence à un processus social d’homogénéisation de l’expérience et des représentations collectives par des moyens narratifs qui réduisent la diversité subjective des souvenirs (Halbwachs, 1980). Au fur et à mesure que les histoires sont racontées et répétées, elles deviennent la réalité collective du groupe. Les marques corporelles peuvent ainsi également lier le groupe. Les espaces homosociaux sont cruciaux pour socialiser les individus et retravailler les normes de genre conventionnelles qui dictent ce à quoi les corps doivent ressembler et ce qu’ils peuvent faire, et ils offrent un espace social de réinterprétation et de négociation de différentes valeurs normatives qui vient remettre en question les dispositions existantes et en inculquer de nouvelles. Ce travail se fait in situ, à travers les interactions symboliques du groupe, où les « old girls » ‑ rugbywomen initiées ‑ transmettent les valeurs du monde du rugby.

Les marques corporelles, même temporaires, sont des artefacts identitaires, confirmant l’identité de la joueuse en montrant des signes visibles d’identité de groupe et d’appartenance sociale. L’analyse des sous‑cultures sportives réalisée par Donnelly et Young (1988) montre que les nouveaux arrivants dans les communautés établies doivent à la fois acquérir l’identité de la sous‑culture (« Je suis X ») et obtenir la reconnaissance du groupe établi (confirmation de l’identité) pour acquérir une identité sous‑culturelle. Ce processus repose entièrement sur la construction d’une réputation qui sera reconnue comme conforme et valorisée par le groupe. Donnelly et Young (p. 76) reconnaissent la fragilité de la réputation et l’importance de la maintenir, ou de la refaire, dans le cas d’une personne arrivant dans une nouvelle équipe, qui « peut avoir besoin de (re)confirmer son identité ». Au rugby, les bleus participent à cette acquisition et reconnaissance de l’identité de groupe. Les bleus sont l’occasion pour les joueuses d’afficher deux choses : 1) leur engagement envers l’équipe, mais aussi 2) leur ’caractère’ rugbystique, en démontrant soit la négation totale de la douleur (« Je ne sais même pas comment j’ai fait ça »), soit la capacité de résister à cette douleur à travers le récit de l’action d’où viennent les marques, en divertissant ainsi également leur public.

Dans un contexte de rugby, les bleus peuvent donc être portés avec fierté et vécus comme un signe d’empowerment, renforçant le corps des rugbywomen en tant que corps athlétique. Comme dans l’étude de Kotarba et Held (2006, 163) sur le football américain, cette appréciation du fait de recevoir et de donner des coups et de sa manifestation sur le corps constitue pour les femmes un éloignement « des contraintes de l’expérience traditionnelle de leur corps en tant qu’objet et une évolution vers l’expérience libératrice d’être sujets ». Les marques corporelles prouvent que l’on a été impliquée « dans l’action », correspondant à un sentiment d’accomplissement, et produisent ainsi une esthétique différente des corps hégémoniquement « féminins » (blancs, bourgeois) qui font appel à des caractéristiques de faiblesse (Dowling, 2001).

L’exposition constante à l’effort physique et la socialisation qui résulte du rugby signifient que les participantes acquièrent un « goût pour les effets » (Becker, 1963) de la douleur et des marques corporelles qui en résultent, à travers lequel elles apprennent à reconnaître les effets de la douleur et de l’effort, et de les apprécier. Cependant, les rugbywomen ne se cantonnent pas à leur sphère de loisirs mais interagissent au sein d’autres sphères sociales. Les valeurs normatives du monde du rugby et le travail de (ré)interprétation positif des marques corporelles entrent en confrontation avec d’autres normes de genre comme celle de la féminité bourgeoise et blanche que mes participantes rencontrent.

Becca : C’est un peu comme un badge d’honneur [un bleu]. Surtout si t’en a un gros, tu peux le montrer à l’entraînement. Je dirais que… les yeux, ceux sur le visage sont gênants. Je ne sais pas quand je serai médecin si je le ressentirai différemment […]

CB : Tu ne veux pas d’un œil au beurre noir ?

B : Non, je pense qu’ils sont gênants.

CB : Pourquoi ?

B : Parce que les gens te regardent comme si… «Tu te fais tabasser»

Le récit de Becca illustre un thème commun parmi les participantes : avoir un bleu a des connotations différentes selon le public avec lequel on interagit, selon l’endroit où se trouve le bleu et selon le rôle social dans lequel on se trouve. Pour Becca, une femme de la classe moyenne étudiante en médecine, les ecchymoses peuvent être un badge d’honneur, mais les marques corporelles sur le visage doivent être évitées. Parmi les participantes, la signification des ecchymoses diffère selon leur assurance que leurs réseaux immédiats (qu’il s’agisse du travail, de la famille ou des amis) attribueraient aux marques leur signification correcte. Pour les joueuses, cela signifierait qu’elles pourraient en tirer des récompenses symboliques et les porter comme un insigne d’honneur, ou pourrait profiter d’« avoir l’air dur ». La fierté résulte ainsi d’un certain privilège social dans lequel les participantes peuvent récolter les fruits de leur identité rugbystique sans compromettre/gâcher leur identité de femme. D’un autre côté, les personnes occupant des emplois en contact avec le public, où elles rencontrent des inconnus tous les jours ou doivent avoir l’air présentable, auront tendance à cacher toute ecchymose qui pourrait être visible.

Dans le cas d’interactions publiques, où la joueuse n’est pas connue et ne connaît pas les personnes qu’elle rencontre, un regard peut lui être imposé qui peut provoquer un inconfort ou une frustration et est souvent évoqué sur le terrain comme, au mieux, une nuisance, ou au pire insupportable. Cependant, tout comme toutes les participantes ne sont pas identiques, tous les bleus n’ont pas la même signification. L’œil au beurre noir est particulièrement pertinent pour discuter des ecchymoses et de la façon dont elles sont perçues. L’œil au beurre noir, bien qu’il apporte un capital symbolique considérable au sein du rugby, est généralement un sujet de division : alors que certaines participantes meurent d’envie d’en avoir un, d’autres tentent de l’éviter à tout prix. Prenons l’exemple de Liz, une joueuse blanche ouvrière très respectée et profondément impliquée dans l’équipe du club. Lors d’un entretien avec elle et sa partenaire Anna, elle donne son opinion des cocards :

Liz : “Les cocards, je les déteste passionnément.

CB : Comment ça se fait ?

Anna : Parce que les gens voient une femme avec un œil au beurre noir et pensent automatiquement qu’elle a été battue. Et surtout une femme comme [Liz] parce que dans la tête des gens, ils ont une perception d’une joueuse de rugby, n’est‑ce pas ? Et qu’elle est assez large et… butch, tout le contraire de Liz. Alors ils la verront et supposeront automatiquement qu’elle a été battue à la maison.

Liz : les gens demandent toujours ’oh mon Dieu qu’est‑ce qu’il s’est passé ?’ et je dis ’oh je joue juste au rugby’ et les gens poussent presque un soupir de soulagement et ils disent ok, ok {ton de soulagement} […] Pour moi le pire, c’est quand les gens juste te regardent et ne disent rien.’

Les joueuses savent quels sont les récits de violences conjugales qui leur seront probablement imposés. Comme dans l’étude de Skeggs sur la féminité ouvrière (1997), les participantes comprennent comment elles sont reconnues, et surtout méconnues [misrecognised]. Le problème des interactions publiques, par exemple dans les transports en commun, est que des significations que les joueuses savent être contradictoires leur sont imposées, et qu’elles ne peuvent rien y faire. En effet, intervenir pour expliquer et re‑signifier leurs marques ne ferait qu’empirer les choses. Comme le mentionne Liz, « quand les gens se contentent de regarder et ne disent rien », c’est pire, dans le sens où l’individu n’a pas la possibilité de rectifier l’interprétation erronée de l’œil au beurre noir. Dans un sens goffmanien, leur identité est « gâchée », étant « réduite dans nos esprits d’une personne entière et régulière, à une personne corrompue et rabaissée… [La stigmatisation] constitue un écart particulier entre l’identité sociale virtuelle et réelle » (Goffman 1963, 2‑3).

Patsy, infirmière et joueuse très expérimentée, m’a un jour envoyé une photo de son nouvel œil au beurre noir pour m’aider dans mes recherches et a ajouté avec humour : « J’étais de garde et un vieil homme m’a fait m’asseoir pour discuter de ma vie à la maison. Il pensait que j’avais un petit ami violent et il me proposait de m’aider à m’installer loin de lui ». L’interprétation réflexive du regard (gaze) comme imposition de cette signification particulière de violence conjugale n’est donc pas seulement un mythe commun qui circule dans le monde du rugby, mais, surtout, une compréhension des codes des normes de genre incarnées et de la déviance à ces normes qui est ancrée dans l’expérience quotidienne. Bien que l’humour soit souvent utilisé comme mécanisme pour diffuser ou atténuer l’inconfort avec les non‑initiés, ces obstacles sociaux peuvent contribuer à abandonner complètement la pratique du rugby.

Dans ces interactions où les bleus de mes participantes sont interprétés comme signifiant qu’elles ne peuvent qu’être victimes de violences domestiques, ces récits se superposent, en particulier dans les interactions publiques où les expectatives stigmatisantes de genre les dépossèdent du droit à leurs corps en tant que signifiants et agents. En nous appuyant sur la littérature féministe qui aborde cette question à laquelle les femmes sont confrontées en lien au « regard masculin » [male gaze] (Bartky, 1990), nous pouvons parler ici d’une forme de regard intersubjectif (Crossley, 1993), qui ne crée pas nécessairement des subjectivités qui s’auto‑surveillent, mais qui produit des effets concrets ‑ en poussant l’agente soit à instaurer des moyens pratiques pour éviter de montrer des marques visibles qui gâcheraient son identité, soit à apprendre à les re‑signifier et/ou à les afficher (comme nous le verrons plus loin). Le récit imposé de victimisation appréhendé par les joueuses provoque diverses réponses tactiques.

Les participantes montrent ici une conscience de leur corps comme objet pour les autres. Déjà le lot de la condition féminine cela est exacerbé par le fait de savoir que leur corps n’est pas conforme à certaines attentes en matière de féminité normative. Le sentiment exaltant de fierté d’être une agente se transforme en une impuissance rageante face à la mauvaise interprétation morale de leur corps. Il ne s’agit pas seulement d’une lecture textuelle erronée de leur corps, mais aussi d’une rencontre qui produit des effets et un malaise affectif d’étonnement. Ceci est intimement lié à la présence dans un espace où il n’existe pas de compréhension partagée de la signification de ces marques corporelles. Dans ce cas, les bleus ne sont pas des objets symboliques dont on peut être fière, mais des marques à éviter et dont il faut avoir honte ‑ ils sont le point d’ancrage du stigmate.

Mes résultats suggèrent que la peur de « perdre la face » a tendance à être plus présente chez les femmes blanches ’hétérosexyfit’ qui s’identifient comme féminines. Ces résultats diffèrent de ceux d’Adjepong (2016). Celles qui craignent que leur féminité soit menacée et qui ne souhaitent pas bouleverser l’ordre des genres, ou celles dont la respectabilité peut être menacée, se montrent prudentes, notamment à l’égard des yeux au beurre noir. Dans mon étude, les participantes non blanches et issues de la classe ouvrière restaient fières de montrer leurs bleus, tout comme les participantes blanches de la classe moyenne faisaient tout leur possible pour les cacher. L’une des découvertes les plus significatives ici est que nous pouvons comprendre ces tactiques non (seulement) comme « female apologetic », un moyen de mettre l’accent sur la féminité, mais aussi comme un moyen de préserver sa respectabilité et son intégrité morale. En effet, quand il s’agit de leur cocard, c’est précisément l’identification correcte du genre de mes participantes en tant que femmes qui suscite l’association évidente de leur genre avec le statut de victime. La négociation de la signification des contusions et des marques corporelles dépend ainsi de la capacité des participantes à garder le contrôle de leur identité et de leur réputation. Ces moyens sociaux sont évidemment liés à des positions structurelles intersectionnelles liées à la classe sociale, à la citoyenneté, à la sexualité, à la race et à la validité physique [able‑bodied]. Cependant, l’élément de respectabilité incarnée nécessaire pour avoir cette confiance (Skeggs, 1997) s’est trouvé être plus complexe et situationnel. Les marques corporelles sont disqualifiantes, mais elles peuvent aussi être un atout, voire essentielles pour prouver son identité à soi‑même et aux autres.

Les confrontations avec leurs pairs ainsi qu’avec des publics non‑initiés ont amené les participantes à s’interroger sur la manière dont leurs marques sont interprétées par différents publics et le rôle que leurs marques peuvent servir en tant que gages d’identité. Ces rugbywomen ont donc une compréhension accrue et réflexive de leur corps au sein de différents espaces sociaux et matériels. Comme le souligne Bottero : « les gens agissent sur la base de leur connaissance de ce qui sera accepté et de ce avec lequel ils peuvent s’en tirer et cela dépend en partie de la nature des groupes au sein desquels les pratiques se produisent » (2020, 111).

Parce qu’elles sont des femmes et qu’elles occupent souvent des professions où il y a des éléments de travail émotionnel et de présentabilité, les participantes ont souvent exprimé le besoin de gérer la stigmatisation potentielle de leurs bleus. Celles qui ne peuvent pas contrôler leur public tentent réflexivement de manipuler ce que le public peut voir comme moyen de gestion de leur présentation (le Hénaff et al., 2008). Comme Liz l’explique :

Liz : « Mes jambes ne me dérangent pas. Je dirais que 100 % du temps, j’ai des bleus sur les jambes. Ça fait tellement longtemps que j’ai toujours des bleus sur mes jambes que… ça fait bizarre de ne pas en avoir. Quoi qu’il en soit, je les ai toujours. Donc je m’en fiche vraiment. Mes bras, je m’en fiche. C’est juste mon visage, je ne peux pas me regarder dans le miroir, je ne peux pas faire face au monde […] Je ne sortirai littéralement pas de chez moi. Je vais le couvrir [le cocard], je vais mettre des paillettes dessus, je ne peux pas gérer. Probablement que j’empire la chose {rires} mais j’ai un mécanisme d’adaptation : je ne sors pas vraiment de la maison, je me maquille normalement et je mets genre… du rouge à lèvres pour pouvoir faire genre “tout va bieeennnn[4]’. »

Liz évoque son(ses) « mécanisme(s) d’adaptation », faisant appel à des techniques corporelles réflexives (Crossley, 2005 ; 2006 ; 2007) associées à la féminité : se maquiller, mettre du rouge à lèvres, utiliser des paillettes. Confrontées à l’imposition sociale de significations sur lesquelles elles n’ont pas nécessairement de contrôle, les joueuses ont appris à adapter leur corps aux situations et à inventer des tactiques de gestion des impressions consistant à révéler et à dissimuler ‑ par exemple en portant des collants, des manches longues, des foulards ou en utilisant du maquillage. Cela fait écho à l’expérience des personnes souffrant d’acné décrites par Lafrance et Carey (2018) qui s’adonnent à des techniques de dissimulation et à un travail corporel pour surveiller leur corps et gérer la perception des autres. Pour mes participantes, l’effet recherché est systématiquement lié au maintien d’une identité respectable ou, plutôt, à éviter la perte de respect. L’identité morale ne peut jamais être acquise avec certitude, mais elle peut toujours être retirée.

les joueuses expérimentées aident les nouvelles recrues à résoudre ces problèmes. Tournoi de Nottingham [24.10.15] C’est la première fois que la plupart des « new girls » jouent de vrais matchs avec contact. L’une d’elles saigne du nez assez vite et se fait soigner par des filles plus expérimentées à côté du terrain. Bien qu’elles soient très nerveuses au début, et que beaucoup d’entre elles soient tout aussi excitées, elles se lancent dans le jeu. Comme nous sommes nombreuses, notre groupe est séparé en deux équipes. C’est un tournoi donc les matchs sont courts et les terrains plus petits. Même si c’est « amical », les nouvelles arrivantes comprennent que ce n’est pas une option de le prendre au sérieux et d’« y aller à fond », au risque de se blesser. Nos deux équipes font une pause en même temps, alors nous décidons de sortir notre déjeuner et nous parlons toutes des matchs du matin. Les filles racontent les actions qu’elles ont accomplies, les parties de leur corps qui leur font mal, avec beaucoup d’enthousiasme et de ’hype’. Les nouvelles filles sont fatiguées, regardent leurs genoux et, lorsqu’elles évoquent une soirée où certaines d’entre elles veulent aller ce soir‑là, discutent de la façon dont elles géreront leur tenue avec leurs nouveaux bleus : « Je suppose que je vais juste porter des pantalons maintenant, adieu les jupes ! [Toutes rient]. Liz se tient debout à côté de nous et écoute la conversation, elle intervient : « porte juste des collants ! Je fais ça, ça fait 5 ans que je porte des collants ! Tous acquiescent et sourient. »

Les participantes qui font ce choix « sacrifient » leur identité de rugbywoman afin de minimiser leur remise en cause de l’ordre du genre, et notamment de leur féminité ou de leur respectabilité en tant que femmes.

Cette compréhension réflexive est liée à l’exigence d’afficher son identité de rugbywoman. L’un des défis auxquels les joueuses de rugby sont souvent confrontées est l’incrédulité : l’incrédulité à l’idée qu’elles soient des joueuses de rugby, l’incrédulité à l’idée que le rugby féminin soit un sport de contacts tout aussi légitime que le rugby masculin, et l’incrédulité à l’idée que le rugby féminin puisse être violent. Cela amène les participants à prouver que le rugby est « dur ». Mes participantes étaient souvent interpellées sur leur participation au rugby. Il n’est donc pas rare de devoir « prouver » qu’on joue bien au rugby, d’autant que les imaginaires des joueuses de rugby ‑ lorsqu’ils existent, faisant appel à un stéréotype de « lesbienne butch en surpoids » (voir Blind & Taub, 1992) ‑ diffèrent largement de la réalité des différents physiques des rugbywomen :

Décembre 2015, après un match à domicile, Morowa, une de mes proches coéquipières, a eu sa première marque corporelle sur le visage (elle s’est pris un genou au niveau de la pommette et une partie de sa peau s’est fendue, ainsi que des contusions). Nous sommes parties du repas d’après‑match ensemble et marchons vers le bus. Après avoir parlé de la façon dont ça brûle et après avoir suggéré quelques conseils pour gérer la douleur, je lui demande comment elle se sent d’avoir eu sa première « blessure » au rugby. Elle répond : « ça fait du bien ! Maintenant, je peux enfin le montrer. Les gens ne me croient jamais que je joue au rugby… »

Le corps meurtri est donc un corps légitime : celui qui peut tolérer et infliger des violences, mais aussi celui qui prouve la légitimité du jeu en soi.

Ce « rugby coming out » garantira que le public soit ensuite informé de la participation de l’individu à ce sport. Cette participation reconnue comme positive, elle confère également un capital symbolique à celui qui est meurtri. Mais les identités sont des processus sociaux, et contrôler son identité signifie également contrôler son espace physique et social. L’une des façons dont les participantes gèrent l’intégrité de leur moi social consiste à (ré)organiser progressivement leur réseau. Le rugby réorganise les paysages sociaux des joueuses, à mesure qu’elles acquièrent de nombreux nouveaux·elles ami·e·s, souvent proches, grâce à l’équipe, et qu’elles intègrent également leur identité rugbystique dans leurs réseaux existants.

Ces tactiques de gestion des publics et des impressions physiques témoignent de trois éléments importants dans la façon dont l’identité émerge dans la négociation des normes de genre : que la dynamique étudiée de perte et de gain de respect ne peut se produire que dans des environnements interactionnels ; que les participantes soient très conscientes des enjeux qui les concernent et de la manière dont elles sont catégorisées ; et que cette réflexivité est le résultat d’un processus d’apprentissage effectué à travers la socialisation au sein du groupe.

Les bleus sont des objets sensoriels sur la peau, chargés de significations diverses dans des contextes différents selon la position située de leurs porteuses. Ce sont des marques visibles de l’engagement physique et de la physicalité du jeu de rugby ; ils impressionnent (Ahmed, 2004). Contrairement à la compréhension formulée dans la sous‑culture du rugby, où les bleus sont les symboles d’un récit d’empowerment, où les femmes ont fait preuve de force et de pouvoir, les bleus peuvent également être un point d’ancrage pour que des étrangers s’emparent de ce symbole et lui attribuent un récit de victimisation qui genre activement le corps. Ce travail de genre ne veut pas dire que les corps n’étaient pas sexés ou genrés auparavant. Or, les regards viennent déposséder la personne de son droit à une signification qu’elle se fabrique elle‑même (même si celle‑ci est déterminée par le groupe). Elles sont spoken for [parlée] (Spivak, 1988). Cette situation de mal‑être due à la moralisation n’est pas sans rappeler celle racontée par les femmes dans l’étude de Skeggs (1997). Tout comme elles, mes enquêtées font preuve d’une réflexivité aiguë et d’une conscience de la façon dont elles se positionnent. Cette étude, à travers l’exemple des contusions acquises dans le contexte du rugby, contribue à comprendre comment le corps des femmes est valorisé, moralement évalué et normativement genré à travers des processus de regard et d’altérité.

L’analyse des bleus des joueuses de rugby révèle un ’genrage’ non désiré de leur corps. En exhibant un œil au beurre noir, les joueuses de rugby commettent une ’erreur de genre’. Nous pouvons nous appuyer sur l’analyse de Bourdieu sur la subjectivité incarnée dans laquelle le rapport au corps est « une manière particulière d’éprouver la position dans l’espace social à travers l’expérience de l’écart entre le corps réel et le corps légitime » (1977, 51). Lorsqu’on étudie le corps, on peut donc parler d’une « physionomie morale » (Bourdieu, 1977), dans laquelle le corps est investi sous plusieurs sens du terme (de sens, mais aussi de capital, pour produire des impressions), et « le corps fonctionne donc comme un langage par lequel on est parlé plutôt qu’on ne le parle » (p. 51). La même personne est lue et éprouvée différemment dans des contextes qui fonctionnent différemment. Les marques sur le corps des femmes qui résultent de la pratique du rugby témoignent d’arguments théoriques en faveur d’une compréhension du soi non pas comme fragmentée mais comme plurielle et situationnelle. Le ’soi’ se situe et se positionne dans l’espace social et moral au sein de contextes particuliers. Les marques corporelles nous renseignent donc sur la matérialité des corps dans l’espace et le temps : étudier les personnes incarnées, c’est étudier l’espace (social).

La tension entre la corporéité athlétique respectée et la corporéité genrée respectable met en évidence le défi toujours présent de la coexistence de ces deux identités pour la plupart des femmes. Cette tension est moindre lorsque la participante possède un certain privilège social qui la met à l’abri de la sanction sociale ou lui permet de contrôler sa présentation de soi. Cette plus grande liberté situationnelle doit être contextualisée dans les paramètres de privilège structurel existant. Le développement historique du rugby féminin à travers les espaces universitaires, comme on le voit dans l’introduction, n’est pas un hasard, et contribue à une sélection classifiée et raciale parmi les pratiquantes de ce sport au Royaume‑Uni. Les universités peuvent offrir un « environnement enrichi » comme le décrit Auster (2008), qui raccourcit la distance du capital culturel et social nécessaire pour accéder aux pratiques de loisirs telles que les sports masculins. Bien que mon enquête ait largement suggéré la nécessité d’un « capital récréatif » existant (Auster, 2008), les possibilités dont disposent les femmes pour agir et se présenter comme elles le souhaitent ne sont pas seulement dues à leurs dispositions et à leurs positions sociales, mais se produisent lors de la rencontre de ces positions et dispositions avec le monde social. Observer les personnes sans l’environnement dans lequel elles évoluent ne représente que la moitié du tableau. Par conséquent, la fierté des bleus n’est pas seulement liée aux caractéristiques sociales de chacune comme si elles s’appliquaient de la même manière dans toutes les situations, mais est plutôt une négociation contextuelle. Selon les espaces sociaux et matériels dans lesquels se trouvent les personnes, ici les rugbywomen, leur corps sera alors jugé soit transgressif, soit normal. L’espace du rugby féminin offre un exemple de milieu dans lequel le corps des femmes et ce qui constitue une féminité valorisée peuvent être retravaillés et refaits collectivement. Mais les complexités des individus, des situations et des blessures elles‑mêmes doivent être prises en compte, comme c’est le cas dans le quotidien empirique de ces actrices. J’espère avoir contribué à montrer la nécessité méthodologique pour la recherche sociologique de suivre les acteur.ice.s et d’englober cette complexité.

L’étude des marques corporelles révèle la pluralité des espaces sociaux et des systèmes de valeurs dont font partie les joueuses de rugby, ainsi que la manière dont elles naviguent entre ces espaces avec une marque sur leur corps (bien que temporaire) qui extériorise divers aspects d’elles‑mêmes et leurs interprétations. Les espaces publics restent, dans l’ensemble, des espaces où le corps des femmes est fortement scruté et moralisé. L’esthétique est un moyen de contrôle social qui soumet l’individu à des formes de sanctions et d’impositions, aggravées par les sources intersectionnelles d’oppression existantes. Les rugbywomen vivent l’ambiguïté de quelque chose qui s’acquiert dans l’action et la force, et qui leur est retiré par l’expérience de la perception de la méconnaissance. Les marques corporelles, en tant qu’objets sociologiques « charnus », confirment que les femmes sont toujours prises dans un jeu d’avance perdu de dépossession, déniées de leurs capacités athlétiques et de leur sexe et ayant à lutter pour être reconnues comme des agents réflexifs aux multiples facettes.

Déployant une approche pragmatique, j’ai montré l’utilisation de tactiques que mes participantes déploient pour imposer la légitimité de leur corps comme « respectable » ainsi que rugbystique et athlétique, et celle du rugby féminin en tant que sport de femmes tout aussi physique et valorisant que sa version masculine. À ces fins, à travers leurs techniques corporelles réflexives et leur travail de présentation, mes participantes s’engagent dans la légitimation de leur identité et de leur pratique comme étant dignes et légitimes, qu’il s’agisse de leur identité de genre, de leur sexualité ou de leur identité sportive. Ce faisant, soit elles contestent subtilement l’ordre moral genré, soit elles choisissent tactiquement de ne pas le contester afin d’éviter la stigmatisation attachée au fait d’être une femme qui a des bleus, et les risques pour leur féminité, hétérosexualité ou respectabilité. En faisant une sociologie qui rend compte à la fois du dispositionnel et du situationnel, nous pouvons rendre compte de la pluralité et de la complexité de ce travail micropolitique sur l’ordre symbolique normatif à l’œuvre dans les situations sociales, car l’ordre interactionnel offre un lieu d’indétermination et, ce faisant, de changement social.

Adjepong A., (2016). « They Are Like Badges of Honour: Embodied Respectability and Women Rugby Players’ Experiences of their Bruises », Sport in Society, 19/10, 1489‑1502.

Adjepong A., (2017). « We’re, like, a Cute Rugby Team’: How Whiteness and Heterosexuality Shape Women’s Sense of Belonging in Rugby », International Review for the Sociology of Sport, 52/2, 209‑222.

Adkins L., (1995). Gendered Work : Sexuality, Family and the Labour Market, Bristol, Open University Press.

Ahmed S., (2004). « Collective Feelings: or, the Impressions Left by Others », Theory, Culture & Society, 21/2, 25‑42.

Allen‑Collinson J., (2011) « Feminist Phenomenology and the Woman in the Running Body », Sport, Ethics and Philosophy, 5/3, 297‑313.

Auster C., (2008). « The Effect of Cohort on Women’s Sport Participation : An Intergenerational Study of Collegiate Women Ice Hockey Players », Journal of Leisure Research, 40/2, 312‑337

Bartky S., (1990). Femininity and Domination:Studies in the Phenomenology of Oppression, London : Routledge.

Becker H., (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York : The Free Press.

Blinde E., Taub D., (1992). « Women Athletes as Falsely Accused Deviants:Managing the Lesbian Stigma », The Sociological Quarterly, 33/4, 521‑533.

Bolin A., Granskog J., (2003). Athletic Intruders: Ethnographic Research on Women, Culture, and Exercise, Albany: SUNY Press.

Bottero W., (2020). A Sense of Inequality, London : Rowman & Littlefield

Bourdieu P., (1977). « Remarques provisoires sur la perception sociale du corps », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 14, 51‑54.

Breeze M., (2013). « Analysing ’Seriousness’ in Roller Derby: Speaking Critically with the Serious Leisure Perspective », Sociological Research Online, 18/4, 1‑13.

Broad K.L., (2001) « The Gendered Unapologetic: Queer Resistance in Women’s Sport », Sociology of Sport Journal, 18/2, 181‑204.

de Certeau M., (1980). « On the Oppositional Practices of Everyday Life », Social Text, 3, 3‑43.

Chase L., (2006). « (Un) Disciplined Bodies : A Foucauldian Analysis of Women’s Rugby », Sociology of Sport Journal, 23/3, 229‑247.

Collins T., (2009). A Social History of English Rugby Union, London : Taylor & Francis.

Connell Raewyn W., (1987). Gender and Power, Stanford : Stanford University Press.

Crossley N., (1993). « The Politics of the Gaze: between Foucault and Merleau‑Ponty », Human Studies, 16/4, 399‑419.

Crossley N.,(2005). « Mapping Reflexive Body Techniques:On Body Modification and Maintenance », Body and Society, 11/1, 1‑35.

Crossley N., (2006). Reflexive Embodiment in Contemporary Society, Maidenhead : Open University Press.

Crossley N., (2007). « Researching Embodiment by Way of Body Techniques », Sociological Review, 55/1, 80‑84.

Donnelly P., Young K., (1988). « The Construction and Confirmation of Identity in Sport Subcultures », Sociology of Sport Journal, 5/3, 223‑240.

Dowling C ., (2001). The Frailty Myth: Redefining the Physical Potential of Women and Girls, New York : Random House Trade Paperbacks.

Doyle C., George K., (2004). « Injuries Associated with Elite Participation in Women’s Rugby Over a Competitive Season : An Initial Investigation », Physical Therapy in Sport, 5/1, 44‑50.

Dunning E., Sheard K., (2005). Barbarians, Gentlemen and Players, N.Y. : Psychology Press.

Ezzell M., (2009). « “Barbie Dolls’ on the Pitch:Identity Work, Defensive Othering, and Inequality in Women’s Rugby », Social Problems, 56/1, 111‑131.

Finley, Nancy (2010). « Skating Femininity: Gender Maneuvering in Women’s Roller Derby », Journal of Contemporary Ethnography, 39/4, 359‑387.

Furse L., (2021). « A Brief History of Women in Rugby Union », in : H. Joncheray (eds), Women in Rugby, London : Routledge.

Gill F., (2007). « ’Violent’ Femininity:Women Rugby Players and Gender Negotiation », Women’s Studies International Forum, 30/5, 416‑426.

Goffman E., (1963). Stigma : Notes on the management of spoiled identity, Eaglewood Cliffs, NJ : Prentice‑Hall.

Halbwachs M., (1980). The Collective Memory, New York : Harper & Row.

Hardy E., (2015). « ’The Female “Apologetic’ Behaviour within Canadian Women’s Rugby : Athlete Perceptions and Media Influences », Sport in Society, 18/2, 155‑167.

Hochschild A., (2012). The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling (3rd ed.), Berkeley : University of California Press.

Howe D., (2001). « ’An Ethnography of Pain and Injury in Professional Rugby Union : The Case of Pontypridd RFC’ », International Review for the Sociology of Sport, 36/3, 289‑303.

Howes D.,(2018). « The Skinscape: Reflections on the Dermalogical Turn », Body & Society, 24/1‑2, 225‑239.

Joncheray H.,& Tlili H., (2013). « Are There Still Social Barriers to Women’s Rugby ? », Sport in Society, 16/6, 772‑788.

Joncheray H., Level M., Richard R., (2014). « Socialization and Construction of Identity(ies) of the Players of the French National Rugby Union Women’s Team », International Review for the Sociology of Sport, 51/2, 162‑177.

Kotarba J., Held M., (2006). « Professional Female Football Players: Tackling Like a Girl ? », in : P. Vannini, Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, New York : Routledge, 153‑164.

Lafrance M., (2018). « Skin Studies : Past, Present and Futures », Body & Society, 24/1‑2, 3‑32.

Lafrance M., Scott C., (2018). « ’Skin Work: Understanding the Embodied Experience of Acne’ », Body & Society, 24/1‑2, 55‑87.

Le Hénaff Y., Héas S., Bodin D., Robène L., (2008). « Hématomes, éraflures, cicatrices: Les marques corporelles (involontaires?) comme métis du rugby », Revue du MAUSS, 2/32, 553‑574.

Lowe M., (1998). Women of Steel: Female Bodybuilders and the Struggle for Self‑Definition, NYU Press.

MacKay S., Dallaire C., (2013). « ’Skirtboarder Net‑a‑Narratives: Young Women Creating Their Own Skateboarding (Re)Presentations’ », International Review for the Sociology of Sport, 48/2, 171‑195.

Mead George H., (1967). Mind Self and Society, Chicago University Press, Chicago, IL.

Mennesson Ch., Clément J.P., (2003). « Homosociability and Homosexuality: The Case of Soccer Played by Women », International Review for the Sociology of Sport, 38/3, 311‑330.

Mennesson C., (2005). Être une femme dans le monde des hommes: Socialisation sportive et construction du genre, Paris : L’Harmattan

Merleau‑Ponty M., (2013 [1945]). Phenomenology of Perception, London : Routledge.

Merleau‑Ponty M., (1964a). Signs, Evanston : Northwestern University Press.

Messner M., (1996). « Studying up on Sex », Sociology of Sport Journal, 13/3, 221‑237.

Nixon H., (1993). « Accepting the Risks of Pain and Injury in Sport: Mediated Cultural Influences on Playing Hurt », Sociology of Sport Journal, 10/2, 183‑196.

Pink S., (2011). « From Embodiment to Emplacement: Re‑Thinking Competing Bodies, Senses and Spatialities », Sport, Education and Society, 16/3, 343‑355.

Saouter A., (2000). Être rugby, jeux du masculin et du féminin, Paris : Édition de la maison des sciences de l’Homme.

Skeggs B., (1997). Formations of Class & Gender : Becoming Respectable, Sage Publications Ltd.

Skelly J., (2018). « Skin and Scars: Probing the Visual Culture of Addiction », Body & Society, 24/1‑2, 193‑209.

Spivak Gayatri C., (1988). « Can the Subaltern Speak ? », in : C. Nelson & L. Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, Chicago : University of Illinois Press, 271‑313.

The Rugby Journal. (2018). « Carol Isherwood : Meet the Flanker who was Britain’s First Female Rugby Captain and the Driving Force Behind Setting Up the WRFU », 4, 100‑106.

Tyler I., (2015). « Classificatory Struggles: Class, Culture and Inequality in Neoliberal Times », The Sociological Review, 63/2, 493‑511.

[1].↑. Une évocation de ce lien implicite entre marques corporelles sur le corps des femmes et les violences conjugales est explicite dans le film Million dollar Baby de et avec C. Eastwood à propos de la boxeuse, Maggie Fitzgerald, rôle joué par Hilary Swank, héroïne de ce film tragique en partie inspiré d’une histoire réelle (2005 pour la diffusion en France).

[2].↑. Rugby Journal, n°4.

[3].↑. Les deux clubs partagent des joueuses et sont donc liés.

[4].↑. Accentuation à l’oral.