Référence électronique

Reverzy E., (2020), « De la chasse au renard et autres motifs. Les tatouages dans l’œuvre de Pierre Loti », La Peaulogie 4, mis en ligne le 5 mai 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/tatouages-pierre-loti

De la chasse au renard et autres motifs. Les tatouages dans l’œuvre de Pierre Loti

-

Description

Eléonore REVERZY

Professeur de littérature française du XIXe siècle, CRP19 (Centre de Recherches sur les Poétiques du XIXe siècle), Université Paris‑Sorbonne nouvelle.

Résumé

Le tatouage, détail récurrent dans l’œuvre de Loti, attire l’attention du lecteur pour ce qu’il crypte et montre. Dans des fictions qui semblent relever d’une forme d’extimité (elles sont autobiographiques mais dissimulent ce qui relève d’un irreprésentable), la peinture du corps fixe et révèle un sentiment transgressif – l’homosexualité de l’auteur – dans des emblèmes qui fonctionnent comme des signaux, parfois associés à des micro-récits.

Mots-clés

Loti, Tahiti, tatouage, homosexualité

« Le Moi-peau est le parchemin originaire, qui conserve, à la manière d’un palimpseste, les brouillons raturés, grattés, surchargés, d’une écriture ‘originaire’ préverbale faite de traces cutanées. » (Anzieu, 1995, 128)

Lorsque le jeune aspirant Julien Viaud, futur Pierre Loti (1850-1923), s’embarque pour une longue traversée qui le conduit jusqu’à l’île de Pâques, Rapa Nui, ce nom mystérieux dans lequel il entend « de la tristesse, de la sauvagerie et de la nuit… Nuit des temps, nuit des origines ou nuit du ciel, on ne sait trop de quelle obscurité il s’agit[1] », il ignore qu’il fait son premier voyage vers ce qu’il ne cessera ensuite de poursuivre : un état originaire, « quelque chose d’infiniment antérieur » (Quella-Villéger, 2019, 20). Chargé par l’amiral de dessiner ce qu’il découvre aux fins de le rapporter au ministère de la Marine qui a missionné Le Flore jusqu’à Rapa Nui, Viaud trace et les portraits des chefs et cheffesses tatoués, et les signes qui ornent les tablettes rongo‑rongo (Quella-Villéger, 2019, 17). Hiéroglyphes de chair[2] et de bois qui les uns comme les autres invitent à la transcription et dont le mystère demeure. C’est à l’issue de ce voyage que Julien Viaud entre lui-même en écriture : trois articles paraîtront dans L’Illustration en août 1872, qui feront le récit de l’expérience fondatrice.

Les romans de Loti[3] abondent en tatouages, le personnage étant volontiers caractérisé par ce détail qui paraît d’abord entrer dans une sémiologie romanesque. On a formulé ailleurs que la peinture permettait de donner à voir la peau et l’enveloppe charnelle de l’être de papier qu’est le personnage de manière plus directe, livrant ainsi l’accès à la fois à sa surface et l’épaisseur de son derme : l’esthétiser, le marquer mais aussi l’incarner, fût-ce de manière épi- et hypo-dermique (Reverzy, 2012). Dans l’œuvre de Loti, les personnages tatoués ne sont guère plus incarnés et la peinture de corps ne contribue pas à construire un véritable univers de référence – conforme à un projet documentaire de type réaliste. Le tatouage trouve certes place tout naturellement dans le roman exotique lotien : l’action romanesque se déroule à Tahiti ou au Japon, terres de tatouages, ce qui suffit à expliquer la présence de personnages tatoués ; que le héros de Madame Chrysanthème se fasse tatouer avant de repartir vers l’Europe est amplement justifié par l’association de ce pays avec l’art du tatouage le plus raffiné[4]. Mais cette évidente dimension référentielle – qu’on repère pareillement dans le monde de marins que peignent les romans de Loti – ne suffit pas à appréhender ce que nous disent ces inscriptions : contrairement à ce qu’inscrit la représentation du tatouage dans la littérature dite réaliste ou dans les œuvres décadentes, deux esthétiques dont Loti est l’exact contemporain, c’est une autre sémiologie qui se met en place, sémiologie plus variée aussi selon le milieu que pose le roman. Le tatouage lotien crypte l’intime, un intime, paradoxalement partout dans les fictions et gazé jusque dans le Journal : la peau des personnages se fait archive des hantises et désirs de l’écrivain. Elle est l’écran où projeter ce qui ne se dit pas. Dans cette dialectique du caché-montré, le tatouage indexe peut-être l’écriture première, l’écriture dessous, de ce récit décousu et vagabond, et se place du côté d’un primitif que l’écriture pittoresque s’attache à dissimuler.

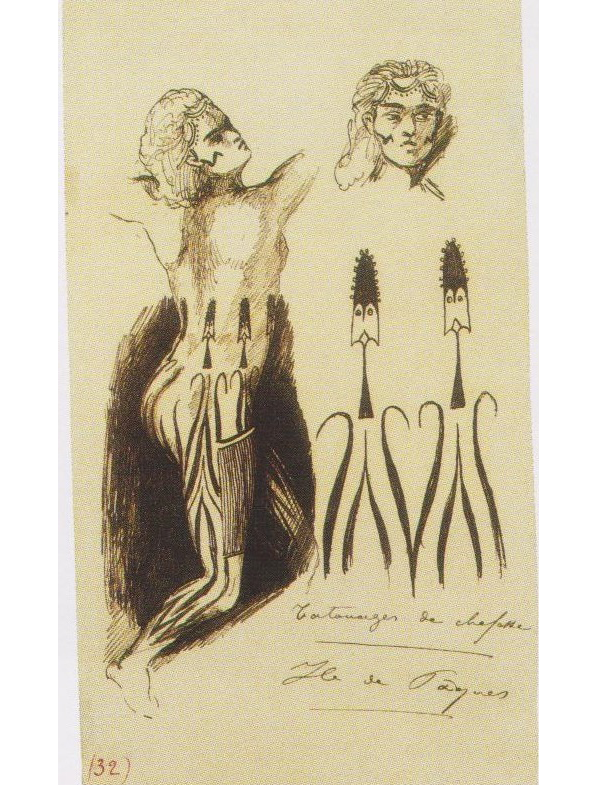

Julien Viaud – Le Chef des Taïoa, baie Tchikakof,

crayon 19,6 x 15 cm.

Annoté en bas au centre : Le chef des Taïoa/la baie Tchichagov (îles marquises).

Collection particulière. www.pierreloti.euJulien Viaud – Tatouage de cheffesse,

encre de Chine, 19,5 x 11,2 cm.

Annoté en bas à droite : tatouage de chefesse/Ile de Pâques.

Collection particulière. www.pierreloti.euLe problème du réel

Le lecteur qui découvre l’oeuvre de Loti est en effet d’abord frappé par une forme de pittoresque exotique, que portent l’abondance des épithètes, les multiples notations de couleur, la pléthore métaphorique, une description donc qui semble vouloir restituer une sorte de luxuriance naturelle sur le mode de la célébration. Ainsi, à titre d’exemple unique tiré d’un roman sans tatouage ni tatoué, Le Roman d’un spahi :

Pourtant la température s’élevait, les grandes brises régulières du soir avaient cessé, et la saison d’hivernage allait commencer, la saison des chaleurs lourdes et des pluies torrentielles, la saison que, chaque année, les Européens du Sénégal voient revenir avec frayeur, parce qu’elle leur apporte la fièvre, l’anémie, et souvent la mort.

Cependant il faut avoir habité le pays de la soif pour comprendre les délices de cette première pluie, le bonheur qu’on éprouve à se faire mouiller par les larges gouttes de cette première ondée d’orage.

Oh ! La première tornade !… Dans un ciel immobile, plombé, une sorte de dôme sombre, un étrange signe du ciel monte de l’horizon.

Cela monte, monte toujours, affectant des formes inusitées, effrayantes. On dirait d’abord l’éruption d’un volcan gigantesque, l’explosion de tout un monde. De grands arcs se dessinent dans le ciel, montent toujours, se superposent avec des contours nets, des masses opaques et lourdes ; on dirait des voûtes de pierre près de s’effondrer sur le monde et tout cela s’éclaire par en dessous de lueurs métalliques, blêmes, verdâtres ou cuivrées, et monte toujours.

Les artistes qui ont peint le déluge, les cataclysmes du monde primitif, n’ont pas imaginé d’aspects aussi fantastiques, de ciels aussi terrifiants. (Loti, 1989, 285-286)

Ce qui date une écriture qui veut insuffler un évident lyrisme dans l’évocation des lieux tient à ces procédés qu’on identifiera ici aisément et qui produisent un indéniable effet de facticité – exclamatives, anadiploses, métaphores, soulignements typographiques… C’est là le côté démodé de cette littérature, autrefois pointé par Barthes (Barthes, 1971).

Mais si l’on accepte d’y voir au contraire les indices d’une impossibilité à saisir le réel, on peut accepter un pacte esthétique, qui tourne délibérément le dos au réalisme et à son entreprise documentaire. Dès lors, cet « effet d’extinction du réel » (Buisine, 1988, 114), cette écriture « blanc sur noir plus que noir sur blanc » (p. 119), ces trous, ces lignes de points de suspension, ces phrases averbales semblent bien les symptômes d’une négativité qui affecte le réel : le monde n’est plus, chez Loti, un espace à conquérir et à dévorer, un territoire où jouir, mais un univers spectral, hanté par un passé disparu et inatteignable[5]. On peut dès lors supposer que la description est d’autant plus luxuriante et lyrique qu’il s’agit de dissimuler cette vacuité, la prolifération servant de cache-misère. La copule « et » que repère Edmond de Goncourt, lisant Pêcheur d’Islande, est une de ces marques d’une écriture de l’accumulation qui paraît chercher à garder son fil, à le reprendre[6]. Pourtant des traces demeurent, comme des signaux envoyés par un underworld effacé.

Ile de Pâques-Rapa Nui, 4-7 janvier 1871. Julien Viaud – Ile de Pâques (1872),

crayon, aquarelle et encre, 35 x 22.5 cm. Dédicacé et signé en bas à droite : à Madame Sarah Bernhardt/Pierre (J. Viaud).

Annoté en bas : L’île de Pâques 7 janvier 72, vers 5h du matin/(gens du pays me regardant arriver).

Collection particulière. www.pierreloti.euLes personnages lotiens, tout aussi évanescents, se succèdent comme une longue théorie de fantômes, auxquels le lecteur a souvent du mal à s’intéresser : Aziyadé, Rarahu, Fatou, Chrysanthème, la plupart personnages éponymes comme si les honneurs du titre servaient à masquer leur faible consistance[7]… Placées face à un narrateur supposé les faire exister par le désir qu’il leur porte, ces figures féminines ne sortent pourtant jamais vraiment des limbes où le récit les maintient, tout en affirmant pourtant volontiers leur puissance de séduction et en décrivant leurs charmes. Étrange court-circuit : la séduction qui leur est ainsi prêtée ne gagne pas de narrateur en lecteur et reste sans effet. Il faut là encore mettre en cause le manque d’appétence du sujet pour l’objet de désir. Sans doute est-ce que la figure féminine paraît bien souvent une femme alibi : ainsi de la jeune Chrysanthème, miniaturisée telle un joujou entre les mains du narrateur qui se l’achète pour occuper son – décevant – séjour nippon, et même de Rarahu. Réduits au statut de type national, ces personnages ont quelque chose d’allégorique : Rarahu « était une petite personnification touchante et triste de la race polynésienne, qui s’éteint au contact de notre civilisation et de nos vices, et ne sera bientôt plus qu’un souvenir dans l’histoire de l’Océanie… » (Le Mariage de Loti, 206) ; la prostituée Chrysanthème est aussi décevante et ennuyeuse que Nagasaki, cette « ville tout à fait quelconque, […] des paquebots comme ailleurs, des fumées noires, et sur des quais, des usines ; en fait des choses banales déjà vues partout[8] » (Madame Chrysanthème, 653-654) ; Aziyadé est successivement Salonique puis Eyoub, faubourg de Constantinople. La fixation de la femme, liée à un peuple, une culture, une ethnie, contraste avec le travestissement constant de son interlocuteur, qui est « Loti, Arif et Marketo », « plusieurs personnalités différentes » (Aziyadé, 48), et auquel est dévolue une mobilité dont elle est presque entièrement dépourvue.

Tatouer, fixer

De cette fixation une des manifestations est le tatouage qui rend immédiatement perceptible la différence visible de l’amante, ainsi inscrite dans son territoire :

Rarahu était une petite créature qui ne ressemblait à aucune autre, bien qu’elle fût le type accompli de cette race maorie qui peuple les archipels polynésiens et passe pour une des plus belles du monde ; race distincte et mystérieuse, dont la provenance est inconnue.

Rarahu avait des yeux d’un noir roux, pleins d’une langueur exotique, d’une douceur câline, comme celle des jeunes chats quand on les caresse ; ses cils étaient si longs qu’on les eût pris pour des plumes peintes. […]

Rarahu était de petite taille, admirablement prise, admirablement proportionnée ; sa poitrine était pure et polie, ses bras avaient une perfection antique.

Autour de ses chevilles, de légers tatouages bleus, simulant des bracelets ; sur la lèvre inférieure, trois petites raies transversales, imperceptibles, comme les femmes des Marquises[9] ; et, sur le front, un tatouage plus pâle, dessinant un diadème. (Le Mariage de Loti, 138)

Au fatras de conventions exotiques et de stéréotypes (qu’est-ce donc qu’une « langueur exotique » ? quelle banalité que cette « douceur câline »…), à consonance fortement raciste (la femme animale entre chat et ouistiti[10]) succèdent ces détails de l’inscription sur le corps de la femme : comme un déguisement (le tatouage sur le front dessine un diadème) mais un déguisement durable, qui transformerait définitivement Rarahu en princesse ou en reine sans qu’elle puisse cesser de l’être, et bien sûr une marque distinctive, confirmant ainsi la singularité, voire l’exception de la Polynésienne parmi les Maoris. Dans Mon frère Yves (1883), lorsque le navire d’Yves mouille auprès d’une « petite île océanienne », les marins y découvrent des femmes qui « avaient toutes des tailles admirables, des yeux très sauvages à peine ouverts entre des cils trop lourds ; des dents très blanches, que leur rire montrait jusqu’au fond. Sur leur peau, couleur de cuivre rouge, des tatouages très compliqués ressemblaient à des réseaux de dentelles bleues[11] » (Mon Frère Yves, 506).

Le tatouage s’impose aussi sur la chair des personnages secondaires pour signifier cette différence :

C’était l’heure du repas du soir. Le vieux Tahaapaïru étendait ses longs bras tatoués jusqu’à une pile de bois mort ; il y prenait deux morceaux de bourao desséché, et les frottait l’un contre l’autre pour en obtenir du feu, – vieux procédé de sauvage. (Le Mariage de Loti, 158)

Notation comparable à l’occasion de l’agonie de la souveraine Vaékéhu qui « tordait ses bras tatoués avec toutes les marques de la plus vive souffrance », et qui appelle le commentaire suivant : « on voit rarement dans notre monde civilisé des scènes aussi saisissantes. » (p. 176) Indice d’altérité, le tatouage serait cet élément référentiel qui, dans ces récits par ailleurs si peu documentaires, sert d’alibi ou de caution à la représentation exotique.

Cependant il ne s’agit pas seulement de cela mais sans doute surtout d’une sorte de devenir spectral qui affecte la Polynésie dans son ensemble. Souvent associé à la momie[12], à la statue[13], presque constamment à la vieillesse, le tatouage dans Le Mariage de Loti, réfère à Toupapahou[14], « nom de ces fantômes tatoués qui sont la terreur de tous les Polynésiens » (Le Mariage de Loti, 152) et auquel le cadavre du grand-père de Rarahu[15], puis celui de la jeune fille en viennent à ressembler :

Alors un grand souffle terrible passa dans l’atmosphère, et je perçus confusément des choses horribles : les grands cocotiers se tordant sous l’effort de brises mystérieuses, – des spectres tatoués accroupis à leur ombre, – les cimetières maoris et la terre de là-bas qui rougit les ossements, – d’étranges bruits de la mer et du corail, les crabes bleus, amis des cadavres, grouillant dans l’obscurité, – et au milieu d’eux, Rarahu étendue, son corps d’enfant enveloppé dans ses logs cheveux noirs, – Rarahu les yeux vides, et riant du rire éternel, du rire figé des Toupapahous… (p. 254)

Le tatouage de la Tahitienne est l’indice de sa décomposition à venir ; toute la population maorie est frappée de ce devenir Toupapahou, si bien que plus qu’une parure ou un trophée, c’est la mort et le devenir fantôme que l’encre bleue inscrit dans la chair polynésienne. Ernest Berchon rappelle d’ailleurs que le tatouage était en voie de disparition à l’époque où Loti y séjourna[16], ce qui conférait de fait à Rarahu un statut d’exception. Force est dès lors de supposer que les vieillards évoqués à diverses reprises dans le récit sont les survivants de l’époque de Cook (qui avait été frappé par les corps presque entièrement tatoués des îliens[17]) : des Tahitiens plus près de l’origine en quelque sorte. Le tatouage est la trace d’une civilisation en train de se décomposer – de cette décomposition figurent bien d’autres indices dans le roman – et dit la mort.

Bien des fantômes hantent Le Mariage de Loti. Comme le rappelle Julia Frengs, le roman est structuré par la quête, conduite par le jeune Loti, de la compagne de son frère et de l’enfant né de son union avec Tamaïha (Frengs, 2017, 37) Atario[18] (c’est le nom de l’enfant) qui serait le survivant d’un frère trop tôt disparu, d’abord introuvable est élevé par une voisine, Tiatara-honui, nom qui signifie Araignée. C’est dans la case de cette dernière qu’on éveille l’enfant dans une cérémonie « semblable à une évocation de fantômes » (Le Mariage de Loti, 211), avant que Tamaïha, soudain prolixe, rappelle à Loti des souvenirs de son enfance à lui, qu’il a oubliés. Double évocation donc : celle du frère chéri mort sous les traits d’un petit enfant fantomatique, celle d’une histoire enfantine oubliée dite par la bouche d’une Polynésienne, et, comme en surimpression, Rouéri qui revient à travers son jeune frère. Multiplication des spectres et des spectres issus de spectres en somme. On apprendra un peu plus tard que l’enfant n’est pas le fils de Rouéri, mais d’un autre Européen de passage qui a pris sa place[19], comme pour étendre encore le règne de Toupapahou.

Paul Gauguin (French, 1848-1903).

Manaò tupapaú (Spirit of the Dead Watching), 1892.

Oil on jute mounted on canvas, 28 3/4 x 36 3/8 inches (73.02 x 92.39 cm).

Collection Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York; A. Conger Goodyear Collection, 1965 (1965:1).

Image courtesy Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York.

https://www.albrightknox.org/artworks/19651-manaò-tupapaú-spirit-dead-watchingL’empreinte révélatrice

Si le tatouage tahitien indexe une civilisation en train de disparaître, voire déjà disparue, celle-là même que cherchera à fixer Gauguin quelques années plus tard, le tatouage « signe d’identité » prend aussi dans les romans lotiens une dimension singulière. Barthes l’a d’emblée rappelé dans son article des Nouveaux essais critiques, il y a un auteur qui se nomme Julien Viaud et avec lui un Loti qui est le héros d’Aziyadé et du Mariage de Loti, Anglais qui va mourir à 27 ans, et un Loti, académicien qui est l’autre auteur de l’oeuvre de Loti (Barthes, 1971, 165-166). Si l’on ajoute à cela les travestissements, une identité sexuelle instable, les mises en scène de soi devant le photographe et la construction d’une maison-décor, on se dit que le tatouage doit bien jouer sa partie dans cette instabilité assumée[20].

Au voyageur lotien qui ne fait jamais qu’une escale de quelques semaines dans chacun des ports où il va séjourner, y trouvant logis et compagne, le tatouage sert d’abord de memento, qui au moment du départ vers d’autres terres, marque la peau de celui qui a été si peu là : manière d’inscrire paradoxalement dans la durée ce qui a été si bref et parfois si superficiel. À la fin de Madame Chrysanthème, Loti éprouve le besoin avant de se rembarquer, de se faire tatouer au cours d’un cérémonial comique :

Ils portent de longues robes chamarrées de dessins sombres ; ils ont les grands cheveux, les fronts hauts, les visages anémiques des personnes abandonnées trop exclusivement aux beaux-arts, et, sur leurs chignons, des chapeaux canotiers d’un galbe anglais sont posés de côté, d’une manière fort galante. Sous leurs bras, ils tiennent des cartons chargés d’esquisses ; dans leurs mains, des boîtes d’aquarelles, des crayons, et, liés en faisceau, de fins stylets dont on voir briller les pointes aiguës. […]

À la suite de mes fréquentations avec des êtres primitifs, en Océanie et ailleurs, j’ai pris le goût déplorable des tatouages ; aussi ai-je désiré emporter comme curiosité, comme bibelot, un spécimen du travail des tatoueurs japonais, qui ont une finesse de touche sans égale.

Dans leurs albums, étalés sur ma table, je fais mon choix. Il y a là des dessins bien étranges appropriés aux différentes parties de l’individu humain : des emblèmes pour bras et pour jambes, des branches de roses pour épaule, et de grosses figures grimaçantes pour milieu de dos. Il y a même, – afin de satisfaire au goût de quelques clients, matelots des marines étrangères, – des trophées d’armes, des pavillons d’Amérique et de France entrelacés, un God save au milieu d’étoiles, – et des femmes de Grévin calquées dans le Journal amusant !

Mes préférences vont pour une chimère bleue et rose fort singulière, longue de deux doigts environ, qui sera d’un joli effet sur la poitrine, du côté opposé au coeur. (Madame Chrysanthème, 746)

Les artistes tatoueurs ont, on le voit, un catalogue dans lequel l’impétrant est invité à choisir la parure qu’il souhaite : le choix est vaste – national, martial, parisien… – et signale une forme de mondialisation esthétique avant l’heure, en même temps qu’une standardisation – le chapeau canotier qui croise étrangement l’air anémique des peintres de corps signale l’imposture de la pose artiste. Loti a la dent féroce.

La « curiosité », le tatouage « bibelot », « spécimen du travail des tatoueurs japonais », mobiles déclarés par Loti, assimilent le tatouage à un souvenir de vacances, un objet mémoriel supposé échantillonner les compétences locales, en même temps qu’il restitue, justement, le séjour bibelot avec une femme joujou dans une maison de poupée[21]. Comme d’autres ramassent des coquillages sur la plage ou achètent des vues de Nagasaki dans des boules à neige, il s’agit ici de bibeloter, mais à même la peau. Dès lors l’impression (technique) du tatouage vaut pour l’impression (morale) du tatoué. La place du tatouage, « du côté opposé du coeur » signifie ainsi clairement que le coeur n’a guère été affecté par la liaison nippone. À ce titre, le récit de ce tatouage inverse celui qui, dans Aziyadé, voit le jeune anglais Loti subir la même épreuve :

Achmet lui [au tatoueur] présenta un papier sur lequel était calligraphié le nom d’Aziyadé, et lui tint, dans la langue d’Homère, un long discours que je ne compris pas.

Le vieux tira d’un coffre sordide une manière de trousse pleine de petits stylets, parmi lesquels il parut choisir les plus affilés, préparatifs peu rassurants !

Il dit à Achmet ces mots, que mes souvenirs classiques me permirent cependant de comprendre :

— Montrez-moi la place.

Et Achmet, ouvrant ma chemise, posa le doigt du côté gauche, sur l’emplacement du coeur… […]

Et j’emportais sur ma poitrine une petite plaque endolorie, rouge, labourée de milliers d’égratignures – qui, en se cicatrisant ensuite, représentèrent en beau bleu le nom turc d’Aziyadé.

Suivant la croyance musulmane, ce tatouage, comme tout autre marque ou défaut de mon corps terrestre, devait me suivre dans l’éternité. (Aziyadé, 95)

La scène de Madame Chrysanthème désécrit donc celle-ci : à la liberté de l’officier qui s’offre un tatouage comme on se choisit un souvenir manufacturé du pays que l’on quitte, s’oppose la soumission de l’amant à sa maîtresse dont l’empreinte s’exerce à tout jamais sur lui.

Cependant plusieurs détails dissonent : la langue tout d’abord. Dans cette transaction, le tatoueur s’exprime en grec ancien ; on sait qu’il travaille d’ordinaire au service de marins grecs ; la culture du jeune Anglais, incomplète, ne lui permet pas de saisir tout l’échange ; c’est le Turc Achmet qui fait l’interprète et négocie. Si l’on prend en compte la position des Grecs alors en Turquie, force est de supposer que ce « vieux Grec en haillons, à barbe blanche, à mine de bandit », survivant d’une civilisation disparue, est voué à de bas trafics au service de marins grecs de passage pour lesquels il exerce ses talents dans des bouges d’Azar-kapou : colonisé, miséreux, il est pourtant, lui, le véritable artiste dont les ridicules tatoueurs japonais offrent la dérisoire parodie. Ajoutons que c’est « le nom turc d’Aziyadé » [je souligne] que dessine le vieux Grec, le nom donc de la femme d’un des despotes qui l’oppriment.

Autre détail : la négociation est conduite par Achmet, ce jeune ami qui accompagne Loti dans ses équipées et est devenu le chevalier servant d’Aziyadé, dans le foyer qu’ils ont improvisé à Eyoub. Achmet et Samuel, les deux amis de Loti, très proches serviteurs, sont plus que les intermédiaires dans la conquête et la conservation de la femme de harem, les partenaires de relations autrement transgressives[22]. Employés l’un et l’autre par l’Anglais, ils entretiennent avec lui une relation tout à la fois amoureuse et de sujétion. En tout cas, dans ce scénario triangulaire que nous livre la scène de tatouage, la femme est à la fois sujet de l’action (elle a commandé ce tatouage qu’elle paie de ses piastres) et absentée : présente dans l’empreinte et effacée au sein d’un trio masculin qui réunit trois nationalités, trois langues, un vieillard et deux jeunes gens (Achmet a 20 ou 22 ans). On est dès lors tenté de voir dans cet épisode le cryptage de la relation secrète qui s’est nouée entre le jeune Turc et son maître : on écrirait le nom d’Aziyadé pour dissimuler celui d’Achmet.

Exhibitions

Ce n’est là qu’une hypothèse qu’on jugera sans doute hasardeuse. Un second passage, qui n’appartient pas au corpus exotique, peut la confirmer, en même temps que mettre au jour cette fraternité propre aux relations entre hommes chez Loti. Il s’agit d’un passage de Mon frère Yves où est exhibé, à la demande du capitaine d’un baleinier américain, un matelot au corps tatoué. Ivre, ce jeune homme se dénude devant la tablée et fait l’attraction[23]. Ce moment est aussi l’occasion pour Yves, qui œuvre sous les ordres de Loti, de retrouver son frère déserteur, Goulven qui a quitté le service de l’État pour la marine marchande et s’est embarqué sur le bateau louche de ce baleinier yankee. Tout cela compose une histoire de frères :

À l’avant, les hommes du Primauguet boivent et chantent avec les baleiniers. C’est fête partout. Et je vois de loin Yves et Goulven, qui ne boivent pas, eux, mais qui font les cent pas en causant. Goulven, le plus grand, a passé son bras sur les épaules de son frère, qui le tient, lui, autour de la taille ; isolés tous deux au milieu des autres, ils se promènent en se parlant à voix basse.

Les verres se vident partout dans des toasts bizarres. Le capitaine, qui d’abord ressemblait à la statue impassible d’un dieu marin ou d’un fleuve, s’anime, rit d’un rire puissant qui fait trembler tout son corps ; sa bouche s’ouvre comme celle d’un cétacé, et le voilà qui dit en anglais des choses étranges, qui s’oublie avec moi dans des confidences à le faire pendre ; la conversation tourne en douce causerie de pirate…

La chola[24] rentrée dans sa cabine, on fait venir un matelot tatoué, qu’on déshabille au dessert. C’est pour me montrer ce tatouage, qui représente une chasse au renard.

Cela part du cou : des cavaliers, des chiens, qui galopent, descendent en spirale autour du torse.

– Vous ne voyez pas encore le renard ? me demanda le capitaine avec son plus joyeux

Cela va être si drôle, paraît-il, la découverte de ce renard, qu’il en est pâmé d’avance. Et il fait tourner l’homme, déjà ivre, plusieurs fois sur lui-même pour suivre cette chasse qui descend toujours. Aux environs des reins, cela se corse, et on prévoit que cela va finir.

-Eh ! le voilà, le renard ! crie le capitaine à tête de fleuve, au comble de sa gaieté de sauvage, en se renversant, pâmé d’aise et de

La bête poursuivie se remisait dans son terrier ; on n’en voyait que la moitié. Et c’était la grande surprise finale. On invita ce matelot à toaster avec nous, pour sa peine de s’être fait voir.

Il était temps d’aller prendre sur le pont un peu d’air pur, l’air frais et délicieux du soir. La mer, toujours aussi immobile et lourde, luisait au loin, reflétait de dernières lueurs du côté de l’ouest. Maintenant les hommes dansaient, au son d’une flûte qui jouait un air de gigue.

En dansant, les baleiniers nous jetaient de côté des regards de chats, moitié timidité curieuse, moitié dédain farouche. Ils avaient de ces jeux de physionomie que les coureurs de mer ont gardés de l’homme primitif ; des gestes drôles à propos de tout, une mimique excessive, comme les animaux à l’état libre. Tantôt ils se renversaient en arrière, tout cambrés ; tantôt, à force de souplesse naturelle et par habitude de ruse, ils s’écrasaient, en enflant le dos, comme font les grands félins quand ils marchent à la lumière du jour. Et ils tournaient tous, au son de la petite musique flûtée, du petit turlututu sautillant et enfantin ; très sérieux, faisant les beaux danseurs, avec des poses gracieuses de bras et des ronds de jambes.

Mais Yves et Goulven se promenaient toujours enlacés. (Mon frère Yves, 497-498)

Cette chasse au renard est enchâssée dans les représentations érotiques de corps masculins qui s’enlacent et dont la félinité est associée à la primitivité. Loti est dans un tel passage tout près du Lorrain de La maison Philibert (1904) et non moins près de Genet[25]. Audacieux et obscène, ce tatouage apparaît comme l’emblème cru du sens caché du récit – qui affleure cependant dans divers passages (Berrong, 2003, 95-96).

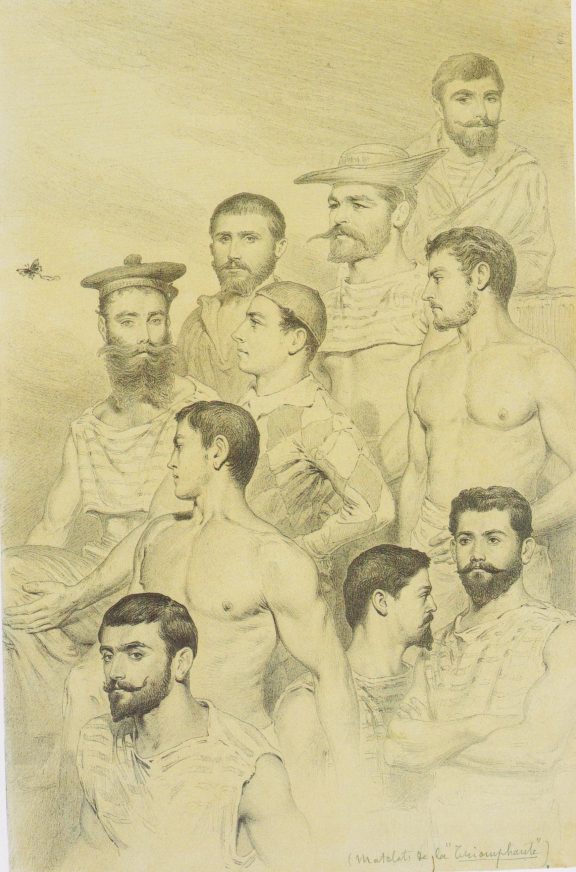

Pierre Loti – Sur la Triomphante [ 1885-1886],

crayon 21,2 x 29 cm.

Annoté en bas à droite : Matelots de la Triomphante.

Collection particulière. www.pierreloti.euLà encore, regardons les détails : dans un contexte de semi-débauche et dans le monde interlope d’une marine vouée à la chasse à la baleine (un navire sans pavillon, qui reste au large de la côte comme prêt à filer ; un « équipage mêlé » (Mon frère Yves, 495) ; un patron qui vit avec une concubine métisse dans un « arsenal de révolvers, et de coups-de-poings, et de casse-tête » (p. 496)), le motif de la chasse au renard terrestre fait signe vers la chasse maritime mais pour dire la traque non la prédation – remisée dans son terrier, la bête ne se laisse pas prendre… À ce renard inatteignable s’opposent donc les baleines que le navire a chassées et abattues en grand nombre[26]. Le chasseur en est d’ailleurs venu à ressembler à l’animal qu’il chasse, dans un ensauvagement que les ethnologues ont analysé comme lié à un excès, une forme de démesure (Hell, 1994) : sa « bouche s’ouvre comme celle d’un cétacé » pour débiter d’étranges confidences. Il y a du primitif dans cet Américain, ce qui est d’ailleurs conforme aux clichés contemporains.

Vrai Barnum – car les attractions foraines de performeurs tatoués datent des années 1850 aux États-Unis[27], le baleinier à la fois introduit et dénude le marin tatoué « au dessert » comme clou du dîner. Il semble inviter à un rituel anthropophage, tandis que ses cris évoquent ceux du piqueur excitant la meute. Il maintient auprès de ses convives un suspense qu’il anime de ses questions et ses commentaires, certain que le numéro fonctionne à tous les coups.

De multiples traces de primitivité se manifestent ici : la direction du navire repose sur la force, non sur le droit[28], avec un patron chef de horde ; l’animalité gagne de proche en proche – marins qui dansent comme des chats, marin dont le corps recèle le simulacre d’un renard traqué, patron à la bouche de cétacé… voilà une histoire de chasse où se déchainent les instincts et où les appétits s’éveillent : une histoire entre « homme[s] primitif[s] ». Richard Berrong rapproche cette dernière notation d’un passage de Fleurs d’ennui où Plumkett se livre à un développement sur le caractère originaire de l’homosexualité, recouvert par trente siècles de civilisation (Berrong, 97, 101-102) :

Les circonstances, les milieux ont déposé autour de nos personnages tant de couches hétéroclites, qu’il y a en nous un tas d’individus différents, sans compter toute sorte d’animaux. Chacun à son tour, tous ces gens ou toutes ces bêtes apparaissent suivant les cas, parlent, agissent, à la place de l’être intime et profond qui demeure blotti par derrière, inerte et atone, dans une espèce de lassitude écoeurée. […]

Tandis que votre frère Yvon, très simple, très équilibré, en même temps très vivant et très intense dans sa personnalité, vous êtes toujours sûr de le trouver, celui-là. Il est lui‑même, pas un autre, et il répond à ce qu’il y a en vous de plus vivant et de plus constant sous toutes vos enveloppes : l’homme primitif.

L’homme primitif, le sauvage préhistorique ; mon cher Loti, c’est ce qu’il y a au fin fond de vous-même. […] vous paraissez vous dégager de tout ce que trente siècles ont apporté à l’humanité, pour en revenir aux sentiments simples de l’homme primitif, ou à ceux des animaux antédiluviens des mers du Sud […]. (Loti, Fleurs d’ennui, 103-104)

L’homme simple qu’est le marin Yves, et tous ses frères à son égal, sont les survivants de ce temps originaire dont le bateau, espace sans femme, offre en quelque sorte l’utopie réalisée. C’est une fable homosexuelle qu’écrit Loti, non une histoire bretonne, on s’en doutait mais cela ne se dit explicitement que dans l’exposition de ce marin et dans les multiples implicitations qu’elle comporte. La chasse au renard relève bien de la mystification, en même temps qu’elle dit, crûment, cette homosexualité qui ne s’énonce jamais explicitement dans le roman lotien : l’amour qui unit Loti et Yves, l’officier et son maître de quart, ce même Yves qui fait lit commun avec Loti et sa Chrysanthème dans le roman japonais. Le tatouage révèlerait alors ce que dissimule cette fraternité affichée dans le titre et si fréquente chez Loti pour parler de l’amitié entre hommes. On serait alors tenté d’introduire le concept d’extimité dont le tatouage serait une des manifestations : manière d’exhiber un sentiment ou un trait de soi par ailleurs dissimulé[29], et, dans le cas de Loti, jusque dans les pages du Journal intime.

Fictions de l’identité

Yves justement porte un tatouage, décrit à l’ouverture de son portrait comme la confirmation de son identité :

En ouvrant [son livret de marin], on trouve, à la première page, les indications suivantes :

Kermadec (Yves-Marie), fils d’Yves-Marie et de Jeanne Danveoch. Né le 28 août 1851, à Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Taille, 1m80. Cheveux châtains, sourcils châtains, yeux châtains, nez moyen, menton ordinaire, front ordinaire, visage ovale.

Marques particulières : tatoué au sein gauche d’une ancre et, au poignet droit, d’un bracelet avec un poisson. Ces tatouages étaient encore de mode, il y a une dizaine d’années, pour les vrais marins. Exécutés à bord de la Flore par la main d’un ami désœuvré, ils sont devenus un objet de mortification pour Yves, qui s’est plus d’une fois martyrisé dans l’espoir de les faire disparaître. – L’idée qu’il est marqué d’une manière indélébile et qu’on le reconnaîtra toujours et partout à ces petits dessins bleus lui est absolument insupportable. (Mon frère Yves, 371).

Comme dans un fichier anthropométrique, rien ne manque, même pas les peintures de corps. Cet Yves, au prénom breton, porte un nom breton, est né en Bretagne, de parents aux noms à consonances bretonnes ; il est marin et porte comme tatouages une ancre et un bracelet avec un poisson. Tout cela fait système : voilà une identité solidement constituée, pense le lecteur.

Pourtant, à celui qui connaît la biographie de Julien Viaud, Le Flore est un évident clin d’œil vers le passé de l’auteur qui, onze plus tôt en effet, voyageait dans les mers du sud. Serait-ce donc la relation transgressive qui resterait marquée dans la peau de façon indélébile pour le jeune marin ? Les références à la mortification et au martyre paraissent inscrire soudainement dans le portrait du personnage comme un arrière-fond religieux qui étonne – la honte d’une initiation, la crainte que ça se voie ? Ou, et plus légèrement, souvenir intime d’une aventure que Loti délègue à son personnage, venue de sa jeunesse sous le nom de Julien Viaud ? Ce tatouage implique en tout cas d’être déplié et contient un récit, dont seul Loti, auteur, narrateur et personnage, détient la clef.

Si l’on revient à la « chimère bleue et rose fort singulière » du Loti de Madame Chrysanthème, roman où Yves figure aussi, on y note le croisement de deux couleurs genrées : le bleu pour le sexe féminin, couleur de la Vierge depuis le Moyen-Âge, et le rose, dérivé du rouge, associé à la virilité et à la puissance. Dans cette chimère fantastique et japonaise ces deux teintes signifient la double identité sexuelle, ou plutôt la fluidité sexuelle de Loti, dont le personnage dort chaque nuit entre Yves et Chrysanthème.

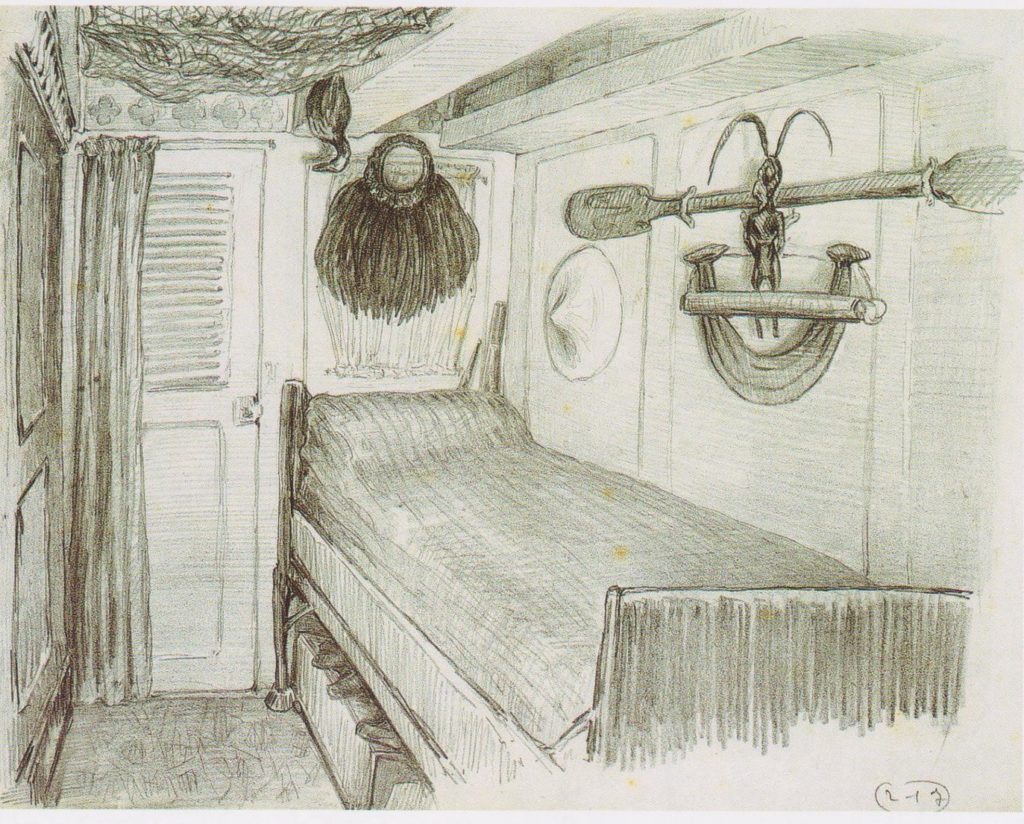

Julien Viaud – La Chambre de bord de Julien Viaud sur la Flore, côté bureau,

mine de plomb, 20 x 25 cm.

Annoté en bas à droite au recto : 218.

Historique : achat en 1982. Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse (Inv. MHNTETH OC 981 12). www.pierreloti.euConclusion

« Les livres de Loti, ça a pour moi le goût de bitume de la momie de femme, aux petits bouquets de fleurs sous les aisselles, que j’ai vu détortiller à l’Exposition de 1867 » (1989, 971), note Goncourt, rappelant ainsi l’épisode marquant du désenmaillotage d’une momie en marge de l’Exposition universelle auquel il avait assisté avec son frère. L’œuvre de Loti a partie liée avec la mort, on l’a noté. La femme y est momie plus que personnage doté d’un peu d’énergie et d’épaisseur : identifiée à un territoire et cantonnée ainsi dans le rôle de la conquête éphémère (une femme dans chaque port), le personnage féminin est prétexte, alibi au sens premier, qui sert à parler d’autre chose : la mort, l’amour entre hommes sous couvert d’homosociabilité. Cet autre chose, le tatouage l’écrit obliquement : il représente ce qui ne se représente pas mais qui peut se dessiner et s’imprimer sur la peau. Pour y rester. Car le tatouage fixe dans cet univers mouvant ce qui serait le fondement de l’identité masculine : une homosexualité originaire, dont le bateau de Mon frère Yves paraît enregistrer l’utopique réalisation.

Parce que le tatouage chez Loti est à la fois image et texte, parce qu’il fait sens par la place qu’il occupe sur le corps du personnage, il fonctionne comme un emblème, invite à l’herméneutique, dissimule cependant sans doute un souvenir intime qui s’expose et se dérobe à la fois. Dans les autofictions lotiennes où le sujet, ses aventures, ses émois sont partout et pourtant toujours masqués, l’emblème sur la peau serait chargé d’énoncer un peu de vrai dans ce monde de fuite et de travestissements.

Références bibliographiques

Anzieu D., (1995), Le Moi‑peau [1985], Paris : Dunod, nouvelle éd. revue et augmentée.

Barthes R., (1972), « Pierre Loti : Aziyadé » [1971], Nouveaux essais critiques, à la suite du Degré zéro de l’écriture, Paris : Le Seuil, « Points ».

Berchon E., (1860), Le tatouage aux îles marquises, Paris : Librairies Victor Masson.

Berrong R., (2003), In Love with a Handsome Sailor: The Emergence of Gay Identityand the Novels of Pierre Loti, Toronto : University of Toronto Press.

Buisine A., (1988), Tombeau de Loti, Lille : Presses de l’ANRT/Paris, Aux amateurs de livres.

Frengs J., (2017), Corporeal Archipelagos. Writing the Body in Francophone Oceanian Women’s Literature, Minneapolis : Lexington Books.

Govenar A., (2014), « Au-delà des apparences, tatouage et phénomènes de foire aux États-Unis » dans Tatoueurs, tatoués, Paris : Actes sud.

de Goncourt E., (1989), Journal des Goncourt, éd. R. Ricatte, Paris : Laffont, « Bouquins », II.

Hell B., (1994), Le sang noir. Chasse et mythe du Sauvage en Europe, Paris : Flammarion.

Loti P., (1926), Fleurs d’ennui, Paris : Calmann-Lévy.

Loti P., (1989), Romans, Paris : Presses de la cité, « Omnibus ».

Quella-Villéger A., (2019), Pierre Loti, une vie de roman, Paris : Calmann-Lévy.

Reverzy E., (2012), « Corps marqués, corps publics : étiquettes, emblèmes, tatouages », Romantisme, 1, 25-36.

Siary G., (1988), « La représentation littéraire du Japon dans Madame Chrysanthème », Revue Pierre Loti, 15-30.

Tisseron S., (2001), « Intimité et extimité », Communications, 88/1, 83-91.

[1].↑ Cité par Quella-Villéger dans Pierre Loti, une vie de roman, Paris, Calmann-Lévy, 2019, p. 9.

[2].↑ Comme le rappelle le Dr Ernest Berchon dans son Discours sur les origines et le but du tatouage, le mot tatouage, entré dans le Littré en 1858, a partie liée avec le langage : « C’était, du reste, la traduction presque exacte du mot océanien Tatahou, qui s’applique indifféremment, à Tahiti, aux piqûres des tatoueurs, aux dessins, à l’écriture et même à toute image, d’après son radical Ta, synonyme d’écrit ou de tracé. » (Berchon, 1886, 5). Dans ce Discours, E. Berchon fait allusion au Mariage de Loti.

[3].↑ Le corpus romanesque exploré ici est composé de : Aziyadé (1879), Le Mariage de Loti (1880), Le Roman d’un spahi (1881), Mon frère Yves (1883), Pêcheur d’Islande (1886), Madame Chrysanthème (1887). Cet ensemble est réuni sous le titre Romans dans la collection « Omnibus » des Presses de la cité (1989). On y adjoint le recueil de nouvelles Fleurs d’ennui (1882).

[4].↑ Plusieurs années d’attente étaient nécessaires pour passer entre les mains de tatoueurs japonais de Yokohama qui avaient orné la poitrine et les bras des plus grands souverains d’Europe du nord, et ce d’autant que le tatouage était frappé d’interdiction depuis le début de l’ère Meiji (1868-1912). Voir de Bagot P., (2014), « De la fin d’Edo à aujourd’hui » dans Tatoueurs, tatoués, Paris, Musée du quai Branly / Arles, Actes sud, p. 97 et sq.

[5].↑ « La description lotienne est la narration de l’affaissement du dispositif mimétique poussé jusqu’à ses dernières limites, jusqu’à son point de rupture puisqu’il s’agit d’une mimesis de l’invisible : encore faire voir quand il n’y a plus rien à voir. », écrit encore Buisine (Buisine, 1988, 120).

[6].↑ « En coupant le Pêcheur d’Islande de Loti, j’ai une espèce d’étonnement devant la construction de ces phrases reliées par un et, commençant par un grand Et, enfin faisant une épouvantable consommation de et : j’y retrouve un peu de ma maladie à moi, qui ne vois pas de phrase accrochée à une autre sans cette conjonction. Et encore, les tournures par moi affectionnées : C’était… Il y avait…, et encore l’emploi répété du mot vague : choses » (Goncourt, 1989, 1255-1256).

[7].↑ Aziyadé, héroïne du roman turc, Rarahu qui donne son nom à la première édition du Mariage de Loti, roman tahitien, Fatou, personnage du roman africain, Le Roman d’un spahi, Madame Chrysanthème, prostituée louée par Loti dans le roman japonais : comme une mécanique, les fictions lotiennes font se succéder contrées lointaines et maîtresses de quelques mois.

[8].↑ Sur le Japon de Madame Chrysanthème, voir l’article de Siary G., (1988), « La représentation littéraire du Japon dans Madame Chrysanthème », Revue Pierre Loti, p. 15-30.

[9].↑ De fait, la plaquette du dr Ernest Berchon, Le tatouage aux îles Marquises, mentionne bien ce tatouage « à quatre ou cinq raies verticales pratiquées en haut et en bas de l’orifice buccal », en signalant qu’il est particulièrement dangereux (Berchon, 1860, 20). Signalons que Berchon exerçait à l’École de médecine navale de Rochefort.

[10].↑ Assimilations qui valent aussi bien pour Rarahu, Chrysanthème que pour la sénégalaise Fatou : topoï de la femme chatte, caressante et cruelle, et de la femme à la cervelle de singe, inférieure à l’homme et imitatrice de ses actions et comportements.

[11].↑ Cf. Berchon E. dans son Discours sur les origines et le but du tatouage : « Chez les femmes, l’abondance des empreintes tatouées était moins grande. Elles n’apparaissaient guère qu’au lobule des oreilles, quelquefois aux lèvres, et surtout aux bras et aux mains souvent recouvertes de dessins légers rappelant à s’y méprendre les gants et mitaines de fines dentelles noires de nos dames » (1860, 8).

[12].↑ « Alors je regardai ce vieillard, sur lequel tremblait la lueur indécise d’une lampe indigène.- Ses yeux et sa bouche étaient à demi ouverts ; sa barbe blanche avait dû pousser depuis la mort, on eût dit un lichen sur de la pierre brune ; ses longs bras tatoués de bleu, qui avaient depuis longtemps la rigidité de la momie, étaient tendus droits de chaque côté de son corps. » (Berchon, 1860, 178-179).

[13].↑ « De loin en loin nous rencontrions les villages cachés sous les palmiers, les huttes ovales aux toits de chaume, et les graves Tahitiens accroupis, occupés à suivre dans un demi-sommeil leurs rêveries éternelles ; des vieillards tatoués, au regard de sphinx, à l’immobilité de statue » (Berchon, 1860, 184).

[14].↑ Pour une représentation quasi contemporaine de Toupahou voir la toile de Gauguin : Mana’o tupapa’u, 1892, Art Gallery Albright-Knox (EU) https://www.albrightknox.org/artworks/19651-manaò-tupapaú-spirit-dead-watching

[15].↑ « Tout le personnage était le type idéal du Toupapahou… » (p. 179)

[16].↑ « Tahiti, qui a eu presque exclusivement les honneurs des topographies médicales publiées par quelques-uns de nos confrères de la marine, ne permettait pas du reste de recueillir un grand nombre d’observations de ce genre [sur les tatouages]. La civilisation de ses habitants, déjà ancienne et plus avancée que celle des Kanaques des Marquises, a rendu le tatouage très rare chez eux, et cette coutume est tellement abandonnée de nos jours, que la remarquable Étude de de Bovis sur la société tahitienne à l’arrivée des Européens n’en fait pas même mention. » (Discours sur les origines et les buts du tatouage, p. 22).

[17].↑ Voir la description d’une opération de tatouage et diverses observations sur les types d’inscriptions prises en juillet 1869 dans Voyages du capitaine Cook, dans la mer du Sud, aux deux pôles, et autour du monde, t. II, Paris, 1811, p. 80-83.

[18].↑ La recherche de l’enfant dans la case donne lieu à une dissémination des motifs du tatouage et de la momie : « Elle [Tamaïha] promenait au bout d’une longue tige sa lampe fumeuse, et n’éclairait que des vieilles femmes peaux-rouges immobiles et rigides, roulées dans des paréos d’un bleu sombre à grandes raies blanches : on les eût prises pour des momies roulées dans des draps mortuaires… » (p. 210), passage où le bleu sombre du paréo à grandes raies rappelle à l’évidence le tatouage.

[19].↑ 229-230. Cette histoire transpose les amours de Gustave Viaud, frère aîné, avec une Tahitienne dont il aurait eu une descendance, lorsqu’il séjournait à Tahiti en qualité de médecin de marine (voir à ce propos la biographie d’Alain Quella-Villéger, 2019,p. 28-29)

[20].↑ Ces identités multiples sont aussi le fait de ses jeunes compagnons, dont le marin Yves pourrait être le parangon – honnête père de famille dans Mon frère Yves, accompagnant cependant Loti partout, partageant sa couche au Japon dans Madame Chrysanthème etc. ; dans Aziyadé Samuel est à la fois turc et juif ; Achmet change de métier pour suivre Loti… L’instabilité sociale et identitaire est une marque du genre masculin, lorsque la femme est assignée à résidence.

[21].↑ Voir, à la date du 24 juillet 1885 cette évocation de la maison qui, « toute en panneaux de papier […] se démonte comme un joujou d’enfant » et le portrait d’Okané-San : « j’avais déjà vu son portrait partout, sur des paravents, au fond des tasses de thé : cette figure mignarde de poupée, ces beaux cheveux d’ébène, lissés et comme vernis ; cette tournure à part, toujours penchée en avant pour une gracieuse révérence ; […] Pierre s’en amuse comme d’une poupée – Il assure qu’elle est charmante – Moi je la trouve exaspérante autant que les cigales de mon toit – Et quand je suis seul chez moi, en face de cette figurine de potiche raclant sa guitare à long manche, devant ce merveilleux panorama de pagodes et de montagnes, – je me sens triste à pleurer… » (Loti P., (2008), Journal (1879‑1886), vol. II, Les Indes savantes, p. 610-611).

[22].↑ Samuel est ainsi le compagnon de Loti dans des expéditions aux bas-fonds, où règne une « prostitution étrange » (p. 16). Il interroge Loti, main dans la main, à la lueur des étoiles : « Che volete, […], che volete mî ? (Que voulez-vous de moi ?)… », ce qui appelle le commentaire suivant : « Quelque chose d’inouï et de ténébreux avait un moment passé dans la tête du pauvre Samuel ; – dans le vieil Orient tout est possible ! – et puis il s’était couvert la figure de ses bras, et restait là, terrifié de lui-même, immobile et tremblant… » (Barthes, 1972). Voir à ce propos la lettre de Loti à son ami Baudin où il évoque « le péché de Sodome » et livre des confidences au sujet de Daniel, pilotis de Samuel (Quella-Villéger, 2019, 72-73).

[23].↑ Le phénomène de l’exhibition d’hommes et de femmes tatoués est fréquent dans les foires et les cirques. L’histoire de Joseph Cabris, surnommé « L’homme tatoué » ou « L’homme extraordinaire » que rapporte Ernest Berchon l’atteste, dès la Restauration (voir « Joseph Cabri, l’arlequin tatoué », dans Peints, colorés, tatoués, L’Éveilleur, 2019).

[24].↑ Il s’agit de la compagne métisse du patron baleinier.

[25].↑ Cf. la danse des marins et des zouaves qui échangent leurs vêtements dans « Les trois dames de la casbah », dans Fleurs d’ennui.

[26].↑ « Le navire lui-même avait les allures et la tenue d’un bandit. Tout léché, éraillé par la mer, depuis trois ans qu’il errait dans les houles du Grand Océan sans avoir touché aucune terre civilisée, – mais solide encore, et taillé pour la route. Dans ses haubans depuis le bas jusqu’en haut, à chaque enfléchure, pendaient des fanons de baleine pareils à de longues franges noires ; on eût dit qu’il avait passé sous l’eau et s’était couvert d’une chevelure d’algues. / En dedans, il était chargé des graisses et des huiles des corps de toutes ces grosses bêtes qu’il avait chassées. Il y en avait pour une fortune, et le capitaine comptait bientôt retourner en Amérique, en Californie où était son port. » (p. 495)

[27].↑ Voir d’Alan Govenar, « Au-delà des apparences, tatouage et phénomènes de foire aux États-Unis » dans Tatoueurs, tatoués, p. 57 et sq.

[28].↑ Dans le logis du baleinier, « on pouvait, en cas de besoin, tenir là un siège contre tout l’équipage. » (p. 496)

[29].↑ Voir à ce propos les analyses de Serge Tisseron qui écrit : « On a besoin d’intimité pour construire les fondations de l’estime de soi, mais la construction complète de celle-ci passe ensuite par le désir d’extimité. La manifestation du désir d’extimité est ainsi étroitement tributaire de la satisfaction du désir d’intimité : c’est parce qu’on sait pouvoir se cacher qu’on désire dévoiler certaines parties privilégiées de soi » (Tisseron, 2001, 83-91).