Référence électronique

Matthews David A. (traduit par Ricordel I., Couturier M.), (2019). « Pigments empoisonnés. Les verts arsenicaux », [En ligne] La Peaulogie 1, mis en ligne le 18 décembre 2019, URL : https://lapeaulogie.fr/pigments-empoisonnes-les-verts-arsenicaux /

Pigments empoisonnés. Les verts arsenicaux

-

Description

Alison MATTHEWS DAVID

Associate Professor

School of Fashion, Faculty of Communication and Design

Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada M5B 2K3traduction Ivan RICORDEL, Myriam COUTURIER

Cet article a été réimprimé avec l’autorisation de Bloomsbury Publishing. Il s’agit d’une version légèrement révisée et traduite d’un chapitre intitulé « Poisonous Pigments: Arsenical Greens », in Fashion Victims. The Dangers of Dress Past and Present, Alison MATTHEWS DAVID, Bloomsbury Publishing, 2015, pp. 74-101.

Le 20 novembre 1861, Matilda Scheurer, une fabricante de fleurs artificielles âgée de 19 ans, décède d’empoisonnement « accidentel ». La jeune femme autrefois « belle » et en bonne santé, travaillait pour M. Bergeron, au centre de Londres, avec une centaine d’autres employés. pour M. Bergeron, au centre de Londres, avec une centaine d’autres employés. Elle époussetait des feuilles artificielles couvertes d’une poudre verte attrayante qu’elle inhalait à chaque inspiration et dont elle absorbait les traces souillant ses mains à chaque repas. La teinte brillante de ce pigment vert, utilisé pour colorer les robes et les ornements de cheveux comme cette couronne française élaborée et conservée au Boston Museum of Fine Art, a été obtenue en mélangeant du cuivre et du trioxyde de diarsenic hautement toxique, généralement connu sous le nom « d’arsenic blanc » (Fig. 1). La presse a décrit sa mort avec des détails effrayants et, selon tous les témoignages, les derniers moments de Scheurer ont été horribles. Elle vomit des eaux vertes ; le blanc de ses yeux devint vert et elle dit à son médecin que « tout ce qu’elle regardait était vert ». Au cours des dernières heures de sa vie, elle eut des convulsions quasiment chaque minute jusqu’à sa mort, avec « une expression de grande anxiété » et de l’écume s’écoulant de la bouche, du nez et des yeux[1]. Une autopsie a confirmé que ses ongles avaient viré au vert très prononcé et que l’arsenic avait atteint l’estomac, le foie et les poumons. Comme l’a écrit sarcastiquement Punch dans un article intitulé « De jolies couronnes empoisonnées » deux semaines plus tard :

« Les témoignages médicaux ont prouvé qu’elle avait été malade pour la même raison quatre fois au cours des dix-huit derniers mois. Dans de telles circonstances, la mort est évidemment aussi accidentelle que lorsqu’elle résulte d’une collision ferroviaire occasionnée par des aiguillages connus pour être défectueux.[2] »

Fig.1 Couronne de gaze contenant possiblement de l’arsenic, avec fruits et fleurs,

France, années 1850.Photographie © 2015, Museum of Fine Arts, Boston.Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Pour le public non médical, il semblait que la mort de Scheurer était prévisible et tout à fait évitable et que sa vie avait été cruellement sacrifiée au désir des femmes riches de se faire une parure à la mode.

Plusieurs organisations philanthropiques ont défendu sa cause, y compris les membres aristocratiques de l’association sanitaire de femmes ou Ladies’ Sanitary Association. L’un de ses membres, Mlle Nicholson, avait déjà visité les mansardes et les ateliers de fabrication de fleurs et avait publié un compte-rendu choquant montrant que des fillettes « mi-vêtues » et « à moitié affamées » avaient les mains enroulées de pansements et étaient atteintes d’une « maladie cutanée » alors qu’elles confectionnaient des bouquets avec des gerbes de feuilles[3]. Nicholson écrivait qu’une des filles refusait obstinément de continuer à travailler.

Elle avait observé ses collègues, fabricant des fleurs dans l’atelier, portant des mouchoirs imbibés de sang et elle-même « avait été mise au vert… jusqu’à ce que son visage soit devenu une accumulation de plaies » et qu’elle soit presque aveugle. L’article de Nicholson alertait ses lecteurs sur le fait que les jeunes travailleuses ignoraient la nature et les effets des verts arsenicaux et « imaginaient que cela leur donnait un rhume affreux » (p. 313). Après la mort de Scheurer, le Ladies’ Sanitary Association a chargé le Dr A.W. Hoffman, un chimiste analyste de réputation mondiale, de tester les feuilles artificielles d’une coiffe de femme. Hoffman publia ses résultats dans un article à sensations du London Times intitulé The Dance of Death (La danse de la mort). L’expert concluait qu’une coiffe moyenne contenait suffisamment d’arsenic pour empoisonner 20 personnes. Les « tarlatanes vertes, qui étaient si en vogue pour les robes de bal », contenaient jusqu’à la moitié de leur poids en arsenic, ce qui signifie qu’une robe de bal fabriquée à partir de presque 20 mètres (un ‘yard’ impérial mesure 914 mm) de ce tissu contiendrait 900 grains d’arsenic. Un médecin berlinois avait également déterminé qu’une robe de ce genre ne libérait pas moins de 60 grains en poudre en une seule soirée[4] » Un grain, basé sur le poids d’un grain de blé, équivaut à 64,8 milligrammes ou 1 / 7000e de livre. En moyenne, quatre ou cinq grains sont mortels pour un adulte moyen[5].

Une semaine après la publication de la lettre incendiaire d’Hoffman, le British Medical Journal appelait les femmes vêtues de vert : des femmes fatales « tueuses » (argot victorien pour attrayant) : « Si bien que son fascinant porteur fut appelé une créature « tueuse ». En fait, elle porte dans ses jupes un poison suffisant pour abattre tous les admirateurs qu’elle peut rencontrer en une demi-douzaine de soirées de bal.[6] » Des militantes ont poussé les chimistes à avertir le public britannique. Les femmes riches vêtues de vert étaient désignées comme des meurtrières et ce sont des dames privilégiées issues de la même classe sociale qui ont dénoncé les dangers de la robe verte arsenicale, appelant les chimistes à soutenir leurs revendications.

Comme ces actions l’ont prouvé, les artistes n’étaient pas les vrais créateurs de couleurs de l’époque ; au 19ème siècle, le chimiste avait quasiment remplacé le peintre. À l’instar des chapeaux protéiformes en feutre fait à l’aide de substances chimiques, la science a créé un arc-en-ciel de teintes artificielles, infiniment changeante et en constante évolution pour répondre aux goûts des consommateurs, entraînant de fréquents changements de palette sur les corps des hommes et des femmes. La production de couleurs était un domaine scientifique dans lequel les femmes étaient encouragées à participer, surtout en ce qui concernait la tenue vestimentaire. Comme le disait Charlotte Nicklas, « la science de la couleur proposée par le célèbre chimiste français Michel-Eugène Chevreul a souvent fait son chemin dans les périodiques de mode visant la classe féminine moyenne[7] » La chimie a démocratisé les colorants. Jusqu’alors, les colorants animaux et minéraux importés étaient onéreux, comme cela est suggéré par le terme argotique victorien “Totty-toutes les couleurs” (Totty-all colours), qui dénigrait la femme qui arrivait à combiner toutes les couleurs de l’arc en ciel sur ses toilettes[8]. Pourtant, comme pour d’autres produits de consommation, la démocratisation eut un coût pour la santé et aucune couleur ne fut plus toxique que le pigment verdoyant qui avait tué Matilda Scheurer. Après avoir recherché les nombreuses preuves matérielles, médicales et chimiques des couleurs toxiques au 19ème siècle, il semble surprenant que les historiens de la mode n’aient pas abordé cet aspect de l’histoire de la mode. Les substances utilisées pour teindre les vêtements et accessoires ont laissé des traces de pollution dans l’air, l’eau et le sol, rendant malades les travailleurs et les consommateurs. « Colorions » donc les lignes de leur histoire, que l’Histoire des industries chimiques et de la mode a en grande partie laissées en blanc.

Les couronnes vertes toxiques et les fabricants de fleurs empoisonnées ont fait les gros titres, mais au 19ème siècle, l’arsenic et l’arsénophobie qu’il provoquait étaient omniprésents. Le livre de James Whorton, « Le siècle de l’arsenic : Comment la Grande-Bretagne victorienne s’empoisonnait chez elle, au travail et pendant ses loisirs », montre à quel point la substance était répandue. L’anhydride arsénieux ou arsenic blanc (trioxyde d’arsenic) contenu dans les pigments, les raticides et les médicaments, était une substance peu onéreuse et incolore, une fine poudre blanche obtenue comme sous-produit de l’extraction et de la fusion de métaux tels que le cuivre, le cobalt, et l’étain[9]. L’arsenic utilisé par les médecins pour soigner et par les meurtriers pour tuer, se retrouvait accidentellement dans la nourriture et même dans la bière. Un enfant pouvait l’acheter en vente libre dans une pharmacie. Le poison était semblable aux chapeaux en feutre de fourrure, il pouvait revêtir tellement de formes qu’on l’appelait « le Proteus même des poisons[10] » En Grande-Bretagne, des lois telles que celle du « Control of Poisons Bill de 1851 » et « l’Arsenic Act de 1868 » ont été adoptées pour limiter les quantités qui pouvaient être délivrées à des particuliers, mais une utilisation à grande échelle dans l’industrie était tout à fait légale et non réglementée. Plusieurs centaines de tonnes entraient ainsi dans les produits de consommation chaque année[11].

De l’autre côté de la Manche, en France, Ange-Gabriel Maxime Vernois (1809-1877), médecin consultant des patients de plus haut rang du pays dont l’empereur Napoléon III, menait ses propres études. Malgré son rang élevé, il s’intéressait également beaucoup aux risques professionnels. En 1859, il avait enquêté dans des ateliers de fabrication de fleurs artificielles et avait découvert que leur commerce rendait les travailleurs gravement malades[12]. Il décrivait les risques pour la santé de chaque opération du métier et une chromolithographie illustrant son article de manière graphique. La poussière verte toxique endommageait les mains et le corps des ouvriers fleuristes (Fig. 2 et 3). Dans un atelier ou en usine, elle était agglomérée sous les ongles et finalement, directement absorbée pendant les repas, transmise par les mains salies des ouvriers. Les orteils jaillissant des trous des chaussures usées cloquaient. Cette poussière se déposant sur les sols tuait les rats et les souris. Vernois faisait remarquer que ces ateliers de production étaient parmi les rares où il n’y avait ni vermine, ni animal, ni chat pour les attraper, à l’exception d’un spécimen de félin maladif qu’il avait observé. La nuit, les travailleurs transportaient la poudre sur leurs vêtements ou, pire encore, l’éparpillaient dans leurs appartements exigus.

L’arsenic était considéré comme un poison « irritant » au 19ème siècle. Quand il entrait en contact avec le corps, il fonctionnait comme un « escarotique, une substance qui exerce un effet caustique sur la peau, produisant des plaies, des croûtes et la desquamation des tissus endommagés[13] » C’est ce que l’on peut voir sur « l’ulcération » des mains vertes aux ongles jaunes, illustrée par la rougeur et le excoriation de la peau autour des narines et des lèvres, et les profondes cicatrices cancéreuses à bord blanc sur la jambe d’un travailleur qui ressemblent presque à des cratères à la surface de la peau. L’abrasion de la peau et les plaies ont permis au poison de pénétrer davantage. Vernois précise que les « apprêteurs d’étoffe » étaient particulièrement vulnérables : ils teignaient un drap blanc avec un autre colorant chimique irritant, jaune, appelé acide picrique pour éviter au vert émeraude de virer au bleu et créer ainsi une nuance plus naturelle de vert et étalaient à la brosse une pâte vert émeraude directement dans le tissu avec leurs avant-bras nus, puis l’étendaient pour sécher sur des cadres en bois cloutés. Les clous lacéraient leurs mains et leurs bras, permettant ainsi au poison d’entrer directement dans le sang, ce que Vernois appelait une « inoculation » continue d’arsenic[14]. Lorsque les hommes urinaient, l’arsenic provoquait des inflammations douloureuses sur leurs mains, des lésions du scrotum et de l’intérieur des cuisses qui ressemblaient à la syphilis. Ces blessures, qui parfois gangrénaient, pouvaient exiger pour guérir six semaines de repos à l’hôpital[15]. Une fois le tissu préparé par les hommes, les fillettes et les jeunes femmes fleuristes le transformaient en feuilles et en bouquets. Ces travailleuses manquaient d’appétit et présentaient des « nausées, des coliques souvent fort vives avec diarrhée et des céphalalgies occupant surtout le front et accompagnées de la sensation de serrement des tempes comme dans un étau[16] »

En conséquence, les gouvernements français et allemand ont rapidement adopté une législation contre ce pigments[17]. Le gouvernement britannique n’a pris aucune mesure et, en 1860, un an seulement avant le décès de Scheurer, le médecin britannique Arthur Hill Hassall qualifiait la situation des ouvriers fleuristes de Londres de « misère extrême[18] »

Ces teintes arsenicales blessaient également les mains de ceux qui les portaient, même si cela était moins grave. Ainsi en 1871, encore, une « dame qui acheta une boîte de gants de couleur verte dans une maison bien connue et respectable » souffrit d’ulcérations cutanées répétées autour des ongles jusqu’à ce qu’on détecte la présence des sels arsenicaux[19]. Les gants toxiques pouvaient ressembler à ceux de la collection de la galerie de costumes de Manchester représentés (Fig. 4). Ce n’est peut-être pas surprenant, car les manuels de commerce de l’époque suggèrent que certains types de colorants étaient « simplement peints » directement sur les gants avec une solution liquide « sans traitement supplémentaire » pour fixer les couleurs, et que les gants en cuir pouvaient facilement lixivier la substance à la chaleur des mains en sueur d’une femme[20]. Bien que nous ayons oublié ces dangers, le monde conservateur de la haute couture parisienne en a gardé longtemps le souvenir, même si ce dernier est flou.

Fig.4 Gant vert émeraude, vers 1830–1870. Platt Hall,

Gallery of Costume, Manchester.Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Pas de vert Chanel

« Les couturières n’aiment pas le vert. Mais moi, je trouve que ce n’est pas joli, c’est tout. Ce n’est pas par superstition. Je m’en fiche – je ne suis pas superstitieuse du tout. » (Madame Dominique, Première main dans l’atelier du drapé, Maison de Chanel. Signé Chanel, 2005[21])

Dans le documentaire de 2005 Signé Chanel, l’une des femmes les plus influentes de la maison de haute couture Chanel explique que « les couturières n’aiment pas le vert ». Cette attitude anti-verte est devenue une superstition mythique et vague, associée à la « malchance ».

Parce que la Coco Chanel originale était si célèbre pour sa palette de couleur noir et blanc moderniste nous avons du mal à l’imaginer avec des nuances « naturelles » comme le vert pour ses robes. Son successeur, Karl Lagerfeld, lui-même vêtu de noir et blanc, les évite également. Pourtant, éviter certaines teintes dans ses collections n’était peut-être pas pour Coco Chanel un choix purement esthétique. Comme le prouve la mort de Scheurer, les craintes et les superstitions entourant la couleur verte dans la couture découlent de la logique médicale concrète du XIXe siècle.

Gabrielle « Coco » Chanel, née dans une famille ouvrière en 1883, devient orpheline à l’âge de douze ans. Les nonnes lui ont appris à coudre à l’orphelinat[22]. Aux alentours de ses vingt ans, elle travaille dans une boutique de mode[23]. Elle ouvre rapidement sa propre boutique de modiste au rez-de-chaussée de l’appartement de son amant à Paris. Elle apprend les aspects techniques de sa profession de Lucienne Rabaté, et elle perfectionne ses compétences avec la « reine des modistes » Caroline Reboux (1837-1927)[24]. Qu’elle ait appris les verts arsenicaux des religieuses de l’orphelinat, de son employeur à la boutique ou des modistes professionnels avec qui elle travaillait, tous ses professeurs appartenaient à une génération plus âgée qui se souvenait peut-être avoir eu des problèmes médicaux liés à l’arsenic. Un pastel de 1877 de l’artiste française Eva Gonzalès représentant une modiste montre une jeune femme qui sélectionne avec soin et arrange des fleurs artificielles en un bouquet de roses vertes et rouges brillantes pour garnir un chapeau (Fig. 5). Bien que les Français aient interdit les pigments arsenicaux dans le feuillage artificiel à cette époque, ils sont encore dans les colorants teintant une multitude d’articles de consommation et sont largement utilisés dans la commercialisation et le conditionnement de produits de mode. Les détaillants utilisaient des boîtes à « bandes » vertes ou garnies de vert, comme celle qui se trouve sur les genoux de la modiste de Gonzalès, pour vendre, transporter et stocker des accessoires. Les tests de boîtes à chaussures en papier vert identiques à celles du Bata Shoe Museum ont révélé d’importantes quantités d’arsenic et, en 1880, en Ecosse on a trouvé des niveaux d’arsenic extrêmement élevés dans des boîtes comme celles-ci[25]. Compte tenu des preuves historiques et de la survie de nombreux articles contenant de l’arsenic, il est difficile de croire que cette histoire a été rayée de l’histoire de la mode, sauf dans les superstitions vagues consignées dans un film documentaire.

Fig.5 Eva Gonzalès, Milliner [Modiste], pastel et aquarelle sur toile, vers 1877.

Olivia Shaler Swan Memorial Collection, 1972.362, The Art Institute of Chicago.Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Un vert « étrangement vif »

Dans l’Oxford History of Technology, Eric John Holmyard affirme qu’il n’y eut « aucun ajout significatif à la palette de colorants disponibles » au cours de la première moitié du XIXe siècle[26]. Il a raison, car les verts arsenicaux étaient techniquement des pigments, et les pigments sont insolubles, tandis que les colorants peuvent être dissous dans de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Mais un coup d’œil sur les objets et les images de cette période montre une innovation significative dans la technologie de la couleur. Les intérieurs à la mode, les vêtements et les biens de consommation étaient teintés d’une toute nouvelle nuance de vert produit chimiquement. Avant les années 1780, le vert était une couleur « composée », obtenue en mélangeant des teintures bleues et jaunes, par exemple en trempant le tissu dans une cuve de pastel vert-bleuâtre, puis dans une cuve de jaune, ou vice-versa[27]. Parmi les colorants naturels, il n’y a pas de jaunes résistants à la lumière, les verts et les jaunes étant particulièrement fugaces[28]. Les colorants naturels devaient également être manipulés avec soin, et un colorant minéral appelé verdet à base de cuivre était corrosif, toxique et n’était utilisé que lors d’occasions spéciales et au théâtre jusqu’au XVIIe siècle[29]. Le nouveau vert, dont la teinte « claire », « pure », était « particulièrement séduisante pour les yeux », gardait presque miraculeusement son éclat lumineux au jour et à la lumière artificielle[30]. La brillance, le faible coût et la relative facilité d’utilisation de ce vert chimique en ont fait une couleur idéale pour la mode, jusqu’à ce que le public le rejette comme un poison plus de 80 ans après son invention.

L’arsénite de cuivre est une idée originale de Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), un célèbre pharmacien chimiste. Il décède à l’âge de 43 ans par suite d’empoisonnements causés par les gaz toxiques et les métaux lourds avec lesquels il travaillait. En 1778, il publie un article sur un « pigment vert » qu’il produisit en versant un mélange de potassium et d’arsenic blanc sur une solution de cuivre et de vitriol[31]. Cette belle couleur a été surnommée vert de Scheele (hydrogénoarsenite de cuivre). Une version plus saturée de la couleur avec une composition chimique légèrement différente (acétoarsénite de cuivre) synthétisée en 1814 s’est appelée Emerald ou vert de Schweinfurt, nom de la ville dans laquelle elle a été produite pour la première fois[32]. En Angleterre et en Amérique, elle pouvait également s’appeler « vert de Paris » alors qu’en France elle était souvent nommée « vert anglais ». Confusément, elle portait également les noms de Vienne, Munich, Leipzig, Würzburg, Bâle, Kassel, Suède et de « vert perroquet », entre autres[33]. Cette couleur s’imposa pour la première fois en Allemagne et en Scandinavie, où elle devint très populaire pour la décoration intérieure. Mais elle était aussi utilisée pour colorer des bonbons, des emballages d’aliments, des bougies et des jouets pour enfants dans des teintes accrocheuses mais mortelles que les consommateurs trouvaient irrésistibles.

Fig.6 Gravure de mode avec verts arsenicaux, 1840. London and Paris Magazine, collection de l’auteur.

La nostalgie du vert, même chimiquement synthétisé, peut aussi faire partie d’une forme plus vaste du culte romantique de la nature. Au cours d’une période d’industrialisation croissante où la palette de gris, de marron et de noir dominait la ville moderne, les verts fournissaient un contraste rafraîchissant, apportant une apparence de plein air. Enfin, le vert correspond aux associations faites au XIXe siècle entre la féminité et la nature. Les femmes étaient décrites comme des fleurs érotiques : la « floraison » des joues rouges d’une jeune femme était perçue comme un signe visuel de sa maturité sexuelle. Au XVIIIème siècle, hommes et femmes portaient des imprimés floraux et des brocarts sur leurs vêtements de dessus, mais le XIXème siècle a largement banni les fleurs des vêtements d’extérieur des garde-robes des hommes, en les laissant aux femmes. Et quand les femmes ne pouvaient pas se procurer de vraies fleurs, les bouquets artificiels pour la tenue et le décor valaient mieux que rien.

La peinture verte était l’un des principaux usages de ce pigment et elle a été utilisée avec le même engouement par les artistes les plus célèbres et par les coloristes des robes représentés sur les gravures de mode bon marché, gravures qui sont entrées dans tous les foyers de la classe moyenne. William Turner a utilisé la formulation originale de Scheele au début des années 1800 et a adopté les peintures à l’huile vert émeraude plus éclatantes en 1832 dès que Winsor & Newton ont commencé à les vendre[34].

Andrew Meharg a utilisé la spectrométrie de fluorescence X pour tester la peinture d’une gravure de mode de 1848 dans le journal français La mode. Comme beaucoup de gravures qu’il a été possible de tester, elle contenait de l’arsenic[35]. Par exemple, une gravure coloriée à la main des magazines de mode londoniens et parisiens de juillet 1840 montre une jolie robe de soirée vert clair toxique (n°3, troisième en bas à gauche) (Fig. 6). Bien que cela ne soit pas documenté, les femmes et les enfants qui colorient ces gravures ont peut-être été intoxiqués à l’arsenic, en particulier parce que de nombreux peintres lèchent leurs pinceaux pour obtenir une pointe fine et que plusieurs enfants ayant avalé des gâteaux de peinture verte ont été empoisonnés dans les années 1840[36].

Fig.7 Georg Friedrich Kersting, Woman Embroidering [Femme faisant de la broderie], 1811.

Klassik Stiftung Weimar, the Herzogin Anna Amalia Bibliothek.Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

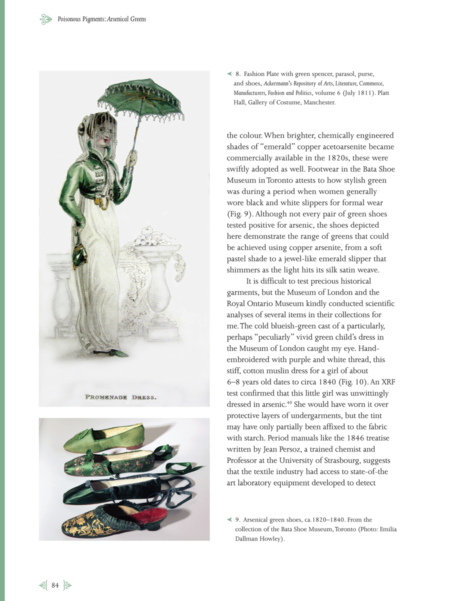

A Woman Embroidering (Une brodeuse) de Georg Kersting, tableau peint en 1811 est un hymne au vert de Scheele (Fig. 7). Les murs brillent de vert, la chaise est rembourrée en vert, le vert teinte la robe de la femme pendant qu’elle brode avec du fil de soie verte. Le modèle était Louise Seidler, peintre adulée par son cercle artistique et intellectuel d’élites, qui comprenait Kersting mais aussi des écrivains et des philosophes comme Goethe et Hegel. Quand ce tableau a été réalisé, le vert était déjà une couleur à la mode depuis près de trois décennies. Il a attiré presque dès son invention et sa résistance a été remarquable. Une gravure de mode de la revue britannique Ackermann’s Repository, datant de la même année que la peinture de Kersting, montre un vêtement de promenade : une simple robe blanche de « mousseline jaconas» avec un spencer court « en sarsenet vert de mer » orné de boutons maltais argentés et de « brandebourgs » militaires, une ombrelle « chinoise », un petit sac ou « réticule » « à monture en or » et même de délicates demi-bottes vertes assorties (Fig. 8)[37]. Les femmes ont accessoirisé leur garde-robe avec du vert de la tête aux pieds : châles, éventails, gants, rubans et bonnets étaient de cette couleur. Lorsque, dans les années 1820, l’acétoarsénite de cuivre « émeraude » plus brillante et chimiquement élaborée a été disponible dans le commerce, elle a également été adoptée rapidement. Les chaussures du Bata Shoe Museum à Toronto témoignent de l’élégance du vert à une époque où les femmes portaient généralement des pantoufles noires et blanches pour leurs tenues de cérémonie (Fig. 9). Même si toutes les paires de chaussures vertes dans leur collection n’ont pas été testées positives à l’arsenic, les chaussures illustrées ici montrent toute la gamme de verts pouvant être obtenue avec de l’arsénite de cuivre, d’une teinte pastel douce à une pantoufle émeraude ressemblant à un bijou, qui scintille lorsque la lumière frappe son satin de soie tissée.

Fig.8 Gravure de mode avec spencer, parasol, bourse et chaussures de couleur verte, Ackermann’s Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufacturers, Fashion and Politics,

volume 6 (juillet 1811). Platt Hall, Gallery of Costume, Manchester.Fig.9 Chaussures vert arsenical, vers 1820–1840. Collection du Bata Shoe Museum, Toronto (Photo : Emilia Dallman Howley).

Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Il est difficile d’analyser des vêtements historiques précieux, mais le Museum of London et le Royal Ontario Museum ont bien voulu procéder à des analyses scientifiques de plusieurs pièces de leurs collections. La nuance bleu-verte froide d’une robe particulièrement verte au musée de Londres a attiré l’attention. Brodée à la main avec du fil violet et blanc, cette robe en mousseline de coton rigide pour une fille de 6-8 ans date de 1840 environ (Fig. 10). Un test XRF a confirmé que cette petite fille était sans le vouloir habillée d’arsenic[38]. Elle l’aurait porté par-dessus des couches protectrices de sous-vêtements, mais la teinte n’était peut-être fixée que partiellement au tissu amidonné. Des manuels d’époque, tels que le traité de 1846 rédigé par Jean Persoz, chimiste de formation et professeur à l’Université de Strasbourg, suggèrent que l’industrie textile avait accès à un équipement de laboratoire de pointe mis au point pour détecter l’arsenic dans les années 1840 mais ne se souciait pas de ses risques sanitaires. Le manuel de Persoz expliquait non seulement aux entreprises comment teindre différents textiles dans des « verts de cuivre », mais il notait également que « rien n’était plus facile que de mettre en évidence le cuivre et l’arsenic ». La combustion du tissu et l’utilisation du test standard de Marsh ont montré des taches noires arsenicales miroitantes révélatrices[39]. L’industrie textile disposait du même matériel et des mêmes tests que les toxicologues travaillant pour résoudre des affaires de meurtre.

Les papiers peints verts arsenicaux étaient également extrêmement dangereux pour les consommateurs. À l’insu de ses acheteurs, le pigment réagissait avec la colle à papier peint et des spores de moisissure dans des climats humides comme l’Angleterre, libérant des gaz toxiques mortels comme l’arsine (trihydrure d’arsenic) dans la maison. Bien que nous étudiions encore scientifiquement la question, nous supposons que l’arsenic des costumes pourrait aussi s’être naturellement volatilisé. Andrew Meharg a trouvé de l’arsenic dans des papiers peints victoriens, dont ceux fabriqués par la firme de luxe de William Morris, designer du mouvement Arts & Crafts (Arts et artisanats), avant 1883. Un modèle Morris, Trellis, avec ses roses rouges et son feuillage vert, a donné des résultats positifs du fait de la présence d’arsenic dans le feuillage et de vermillon riche en mercure dans la fleur[40]. Malgré son utilisation répandue, l’arsenic dans les papiers peints commence seulement à être signalé comme un problème de santé à la fin des années 1830, lorsque les produits ont pu être analysés et le poison diagnostiqué dans l’organisme. Les toxicologues ne pouvaient pas détecter facilement la présence d’arsenic avant l’invention de l’appareil de Marsh (1836) et de Reinsch (1841). Parallèlement à la toxicologie médico-légale, le nouveau domaine de la jurisprudence médicale ou « la médecine au service du droit » a pris de l’importance au début des années 1800. Les nouvelles technologies ont aidé à condamner les meurtriers et à identifier et parfois à poursuivre les fabricants et les détaillants de produits dangereux[41].

Fig.10 Robe vert arsenical pour enfant, vers 1838‑1843, et détail d’une décoration brodée à la main. © Museum de Londres

Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Dans les années 1860, après que la presse eut longtemps dénoncé les couleurs toxiques dans les jouets pour enfants, les bonbons et une gamme d’autres produits de consommation, les Victoriens furent naturellement terrifiés. Les médecins, en première ligne, sont devenus détectives, envoyant des échantillons d’aliments incriminés et des articles de consommation à des chimistes professionnels pour effectuer des tests officiels. Les femmes qui faisaient les courses en famille n’avaient pas accès à leurs laboratoires, mais les chimistes leur donnaient des conseils utiles mais toutefois inquiétants. En 1862, Henry Letheby du London Hospital, expert en criminalistique de renommée nationale en matière d’empoisonnement et « chimiste reconnu dans les technologies de pointe de l’époque[42] », suggérait que les acheteurs utilisent de l’ammoniac liquide pour tous les articles qui les inquiétaient :

« S’il vire au bleu, le cuivre est présent ; et le cuivre est rarement, voire jamais, présent dans ces tissus et étoffes sans que l’arsenic soit également présent – le vert étant de l’arsénite de cuivre ».

Il avait testé plus d’une centaine de robes et papiers de cette manière et avait noté que si les femmes disposaient d’ammoniac, « à la place de leur flacon de parfum habituel, le simple contact du bouchon humide sur le vert suspect trahirait le poison arsenical et règlerait l’affaire immédiatement[43] »

Les femmes les plus délicates pouvaient avoir recours lors d’un achat potentiellement arseniqué à de vrais sels ammoniacaux utilisés pour traiter les évanouissements au lieu d’ammoniac pur dans leurs petites bouteilles, mais ces allusions de Letheby impliquaient que le problème était si répandu que les femmes victoriennes étaient toutes invitées à devenir détectives amateures et toxicologues.

Fig.11 Franz-Xaver Winterhalter, La reine Victoria portant une robe vert émeraude, 1855, Aquarelle.

Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2014.Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Nous avons maintenant un équipement plus sensible qui peut révéler la présence d’arsenic en un instant mais si, comme le suggèrent le manuel de 1846 de Persoz et les tests de 1862 de Letheby, il était relativement simple de tester l’arsenic dans les textiles, pourquoi la tenue vestimentaire n’a-t-elle pas fait l’objet d’une plus grande suspicion jusqu’à la fin des années 1850 et n’a pas entraîné l’arsénophobie et la panique des consommateurs ? Sans doute parce que le changement de mode n’a rendu les robes vertes mortelles et les couronnes de cheveux moins populaires que lorsque leurs effets sur le corps de leurs fabricants et de leurs porteurs ne purent plus être ignorés. Ces pigments de peinture étaient dangereux sur le papier peint ou les gravures de mode, mais aussi sur les textiles. La poudre verte semble avoir été fixée de manière lâche sur ces tissus amidonnés épais ou de grande taille et elle s’envolait en nuages à toutes les étapes de sa production et de sa consommation[44]. Ces tissus sont redevenus populaires dans les années 1850 et des quantités ont été portées par-dessus des jupes volumineuses. Même si, la nature exacte de ces pigments est un mystère pour les chercheurs de l’époque, mais un expert de l’industrie textile s’est élevé contre ces « couleurs topiques », qui sont en fait « tamponnés sur » le tissu, qui « déteignent facilement par frottement[45] ».

Le triomphe de l'émeraude

Au milieu du XIXe siècle, la popularité du vert émeraude semblait toujours inattaquable. Un portrait à l’aquarelle de la reine Victoria datant de 1855 montre un monarque « moderne » dans une robe de bal vert émeraude resplendissante (Fig. 11). La reine, âgée de 36 ans, posait pour son artiste de cour préféré, Franz-Xaver Winterhalter. Winterhalter était doué pour capter les tissus et les coiffures luxueuses de la royauté féminine et fut chargé de peindre des portraits des impératrices continentales Eugénie de France et Élisabeth d’Autriche. Dans cette aquarelle plus informelle, la reine est habillée en robe de soirée verte garnie de dentelle. Des mèches torsadées de perles ornent sa gorge et son poignet, et un diadème serti de pierres précieuses couronne sa tête. Sa parure de cheveux mérite d’être remarquée : une couronne décorée de vrilles de feuillage vert artificiel et de fleurs qui s’enroulent autour de ses cheveux bruns. Les fleurs, à la fois naturelles et artificielles, servaient depuis longtemps d’ornements « féminins » appropriés pour les robes de femme et en particulier pour les cheveux, mais comme le suggère le portrait de Victoria, la seconde moitié des années 1850 les voit devenir le summum de la mode. Si une robe de bal et une couronne de soie étaient hors de portée financière, la robe de jour en coton américain datant d’environ 1855, moins chère mais tout aussi arseniquée, associe le vert à un joli motif floral imprimé au rouleau en un seul vêtement. Toutefois, si on pouvait se permettre d’être à la dernière mode parisienne on faisait appel à Madame Tilman, fournisseur officiel de fleurs artificielles auprès de la reine Victoria et de l’impératrice Eugénie de France et qui travaillait rue de Richelieu à Paris. Une large publicité fut faite pour les coiffes et les panaches de la firme de 1854 à 1868. Elles figurent sur la gravure de mode parisienne le 24 janvier 1863 (fig. 12). La coiffe centrale, appelée Dryade ou nymphe des arbres, est décrite comme une « coiffure artistique d’herbes aquatiques mélangées à des herbes de champ avec un papillon opalescent sur le diadème[46] ». Ce type d’ornement herbacé des cheveux était devenu si moderne que, dès l’hiver suivant, Punch parodiait le mode vestimentaire « végétal » dans une lettre fictive d’une jeune fille de Londres à sa cousine payse :

« Les robes du soir et des dîners étaient délicieuses. J’ai vu une robe couleur saumon garnie de pois verts, et une autre robe de soirée ou de dîner couleur chair, garnie d’oignons, de choux-fleurs, de carottes et de petites branches de céleri. Les légumes, l’herbe, la paille et le foin sont très usés. Les chapeaux sont encore très hauts, mais garnis de radis et d’oignons pour les jeunes femmes mariées… et avec des oignons et des navets pour les douairières. Les joncs sont très à la mode pour les jeunes filles et les chardons et autres mauvaises herbes pour les veuves [47] »

Cette lettre fictive se moque des styles « légumineuses » et fait des jeux de mots à propos du vêtement de deuil féminin appelé « mauvaises herbes » de veuve, mais le vêtement humoristique « comestible » existe bel et bien. La couronne de fabrication française du musée de Boston, importée en Amérique au milieu du XIXe siècle, illustre l’attrait de ces ornements élaborés (Fig. 1). Les fruits, les fleurs et le feuillage réalistes jaillissent littéralement d’un cadre en fil métallique formant un arc au-dessus de la tête.

De délicates fleurs blanc rosé se transforment en fraises succulentes prêtes à être cueillies. Des grappes de raisins rouges et violets juteux invitent nos doigts et notre bouche, et les tiges rougeâtres de cire qui pendent de chaque côté suggèrent intelligemment que certains des raisins ont déjà été cueillis et mangés… bien que les fraises soient des fruits de printemps et que les raisins soient récoltés en automne. Le message est ouvertement érotique. Cette femme est tentante et délicieuse.

Fig.12 Couronnes arsenicales de la Maison Tilmans, Paris,

Les modes parisiennes, 24 janvier 1863. Collection de l’auteurÀ la même époque, le poème de 1862 de Christina Rossetti, « Goblin Market », raconte l’histoire de Laura, une jeune femme séduite par les fruits magiques des « Gobelins ». Laura fait commerce d’une mèche de ses cheveux dorés et suce les fruits mûrs, mais dépérit lorsqu’elle ne peut plus se permettre d’en acheter d’autres. Il est fait là, une allusion évidente au péché originel d’Eve et à l’arbre de la connaissance, mais les marchands vendaient des fruits toxiques, « comme du miel dans la gorge / Mais du poison dans le sang ». L’année de la publication du poème, dans un étrange parallèle avec son protagoniste maladif qui « suce et suce et suce encore /les Fruits que portait ce verger inconnu », Elizabeth Ann Abdela, fillette de 15 ans de Shoreditch, dans l’est de Londres, mourut d’avoir sucé le teint vert d’un raisin de verre en apparence juteux. Son amie Elizabeth Hall, âgée de 13 ans, travaillait pour une mercerie qui fournissait des garnitures pour chapeaux. La jeune employée s’était vu offrir les raisins, qu’elle avait offerts en cadeau à son amie plus âgée. Après la mort d’Abdela, les raisins et les feuilles restants ont été soumis à des analyses chimiques. Alors que les raisins bleus et roses étaient inoffensifs, les raisins verts étaient arsenicaux et le témoignage au tribunal suggéra que « la quantité de poison dans une feuille verte était peut-être suffisante pour tuer un enfant[48] ». La coiffe chargée de fruits devait être un régal pour les yeux seulement. Tous ses raisins n’étaient peut-être pas toxiques, mais ses feuilles délicates et larges avaient le pouvoir de détruire la santé des hommes et des femmes qui travaillaient dans le commerce des fleurs artificielles.

« Arsenic pour les ouvriers et les dames

Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,

Et son crâne, de fleurs artistement coiffé,

Oscille mollement sur ses frêles vertèbres.

Ô charme d’un néant follement attifé. »Charles Baudelaire, Danse Macabre[49].

En 1857, le poète Charles Baudelaire publie sa fameuse anthologie de poésie intitulée « Les Fleurs du mal ». Les fleurs portaient des messages symboliques et économiques complexes dans la culture du XIXe siècle et étaient associées à la beauté, à l’épanouissement et à prospérité de la femme. Au moment précis où Baudelaire écrivait, il y avait littéralement des fleurs malveillantes, “diaboliques” sur chaque corps féminin bourgeois. En 1856, le savoir-faire parisien dans le domaine de la fabrication de fleurs, en tissu et en cire, artificielles mais très réalistes a été porté à la connaissance des autorités médicales et politiques. Cette année-là, des hommes et des femmes fleuristes du cinquième arrondissement de Paris se sont rendus à la police pour se plaindre de la dangerosité de leurs conditions de travail[50]. À la fin des années 1850, plusieurs médecins et scientifiques français publiaient sur ce problème, dont Emile Beaugrand, qui dénonça également une intoxication au mercure dans les commerces de la chapellerie et Alphonse Chevallier (1828-1875), chimiste et membre du Conseil de Salubrité, et Vernois, dont le travail a été cité ci-dessus[51]. Avec environ 15 000 créateurs de fleurs artificielles à Paris en 1858 et 3 510 en Grande-Bretagne, principalement concentrés à Londres en 1851, il s’agissait d’un commerce urbain important et d’une question sensible[52]. Comme l’écrivait un médecin :

« La fabrication de fleurs artificielles constitue une vaste industrie à la fois dans ce pays et à l’étranger… Beaucoup de gerbes d’herbe artificielles et de feuilles qui imitent si étroitement la verdure de la nature… doivent leur teinte et leur brillant à la présence de vert émeraude[53] »

Tandis que les journaux de mode célébraient ces fleurs comme « décidément les articles les plus en vogue en matière de décoration des cheveux[54] », leur charme coûtait cher à leurs créateurs.

Comme en attestent les manuels du XIXe siècle destinés aux fleuristes professionnels et aux femmes amatrices, la production des fleurs artificielles en tissu et en papier pour la décoration des chapeaux et des robes relevaient à la fois d’un métier qualifié et “artistique” et d’un passe-temps très féminin. Les tissus et les produits chimiques ont remplacé les fleurs et les couleurs naturelles, introduisant de l’arsenic dans le corps des ouvriers et des dames ainsi qu’à leur domicile. Un manuel de 1829 demande à la fleuriste de broyer et de mélanger ses propres couleurs avec un mortier et un pilon comme un peintre, et lui suggère d’acheter du taffetas vert émeraude clair et fin ou du “taffetas à rideaux” pour la fabrication de feuilles, ainsi que trois nuances de papier vert dont du « beau-vert », autre nom pour l’arsénite de cuivre[55]. Un manuel mis à jour datant de 1858 et publié par le même éditeur, décrit le passage des artisans fleuristes indépendants aux ouvriers d’usine. Ce commerce est devenu « une véritable industrie » et même les petites villes ont maintenant leurs propres fleuristes[56]. Fait intéressant, les travailleurs de l’industrie du luxe de la Maison Tilman, qui produisaient les couronnes représentées dans la gravure de mode, semblent avoir été politiquement actifs lors de la révolution de 1848 et ont appelé leurs « frères » fleuristes à un rassemblement pour soutenir leurs camarades moins fortunés[57]. Des grossistes comme le bien nommé « Au Jardin Artificiel », situé au 227, rue St-Denis, dans le quartier du Sentier ou de la confection de vêtements à Paris, avaient été créés pour fournir des matériaux spécialisés aux petits commerces. En 1859, Vernois comptait 900 grossistes en fleurs artificielles et magasins dans les quartiers Saint-Denis et Saint-Martin, dans les 2eme et 3eme arrondissements de la Rive Droite au centre de Paris[58].

Fig.13 Trousse de fabrication de fleurs artificielles pour amateurs, vendue par Rodolphe Helbronner,

Regent Street, Londres, années 1850 ou début des années 1860. © Victoria and Albert Museum, Londres.Page du livre Fashion Victims, publié par Bloomsbury

Aucun de ces manuels professionnels n’avertit les femmes des dangers de l’arsenic, mais ceux-ci existaient. Un des nombreux kits pour amateurs conservés au Victoria and Albert Museum est également rempli de poison (Fig. 13). Il date des années 1850 ou du début des années 1860 et a été vendu par l’élégant établissement de Rodolphe Heilbronner à Londres sur Regent Street. Il fournissait à la Cour royale de Berlin des trousses de couture, des trousses de fleurs artificielles et des gants suédois pour enfants, ainsi que des cours pour enseigner aux dames de marque, la broderie à la laine et autres travaux manuels. En 1858, il publia un manuel décrivant la fabrication des fleurs artificielles en tant qu’« occupation ludique, qui permet aux dames d’imiter la nature florale dans toute sa beauté et en toutes saisons », leur permettant de fabriquer des cadeaux pour les amis et « embellir le salon, la table de la salle à manger, les robes[59] ». Ce kit délicieusement élaboré contient deux rangées de petites boîtes circulaires minuscules contenant des fleurs, des tiges, et une gamme de feuilles de papier vert et de papier pour les asters allemands, les coquelicots à franges et les roses de Chine. Les conservateurs du Victoria and Albert Museum ont testé le couvercle en papier d’une boîte verte, le séparateur de papier vert, une fleur ronde en forme de « chou », une autre fleur en forme de cloche verte visible à côté des pistils d’une fleur rouge vif dans le tiroir du haut, ainsi qu’une feuille de tissu provenant d’une enveloppe qui n’a peut-être pas appartenu au kit original. Ils ont trouvé du cuivre et de l’arsenic dans tous les échantillons analysés sauf dans la feuille et ils ont conclu que le vert émeraude avait été utilisé comme pigment[60]. En effet, les femmes ne saupoudraient pas les feuilles pour les colorer, c’était probablement un loisir assez inoffensif, mais l’ampleur et la nature de la fabrication commerciale de fleurs artificielles exposaient les travailleurs qui assemblaient les kits artisanaux et époussetaient les feuillages à des doses potentiellement mortelles d’arsenic. Une fillette de 12 ans qui avala délibérément le liquide vert qu’elle avait utilisé dans son atelier parisien pour se suicider avait malheureusement démontré le potentiel mortel du pigment[61].

L’arsenic pouvait pénétrer dans la garde-robe et la maison des femmes par d’autres moyens insidieux. La taxidermie, que l’on peut décrire comme un moyen aussi cruel et artificiel d’exposer la « nature » chez soi, comme les feuilles vertes à base d’arsenic, est devenue populaire au début du 19e siècle. La mode des chapeaux féminins a tué des millions de petits oiseaux chanteurs et a introduit des dangers qui rendent encore aujourd’hui certains chapeaux féminins historiques nocifs[62].

Les taxidermistes utilisaient des savons arsenicaux pour « traiter » ou « momifier » les peaux d’oiseaux, car ils avaient « la qualité de préserver les tissus animaux presque indéfiniment[63] ». Dans les années 1880, les modistes décoraient des chapeaux avec des oiseaux empaillés entiers. Un oiseau entier avec des plumes brun rougeâtre a été apposé sur la calotte d’un feutre en fourrure brun (mercuriel ?), Fabriqué en France en 1885 (fig. 15). Contrairement au spécimen d’histoire naturelle monté de manière à lui donner une apparence réaliste, cet oiseau a été tordu et écrasé sur un ruban de satin. Son bec et son corps ont été peints d’un motif floral doré. Des commentateurs victoriens ont dénoncé cette mode pour des raisons esthétiques et écologiques. Mme Haweis, célèbre écrivain spécialiste d’art populaire, des vêtements et de la beauté, commençait son article de 1887 intitulé « Smashed Birds » (Les oiseaux écrasés) par la phrase suivante : « Un cadavre n’est jamais un ornement vraiment agréable[64] ». Elle détestait les oiseaux « spatchcockés » (prêt à rôtir en vol) aux chapeaux, premièrement car « Les pauvres bêtes empalées semblaient crier du chapeau : « Aidez-moi ! Je suis sous la torture », et deuxièmement parce que cela contrevenait aux « canons du bon goût ». Haweis a appelé à la fin de cette « destruction de masse » de plus de 30 millions d’oiseaux chaque année, pour des chapeaux, des manchons et des voiles, elle a imploré les femmes de ne pas « s’affubler en têtes de mort marchantes ». Même si les oiseaux entiers furent démodés, les plumes d’oiseaux rares comme les balbuzards et les aigrettes continuèrent bien à orner les chapeaux au XXe siècle, ce qui poussa les conservateurs à manifester contre ce qu’ils considéraient comme « une chapellerie meurtrière[65] ». Comme les chapeaux d’hommes contribuaient à l’hécatombe des castors, le couvre-chef féminin portait atteinte aux populations d’oiseaux laissant un héritage toxique dans les collections de musées du monde entier.

Le commerce “florissant” des fleurs artificielles créait de jolis objets dissimulant les dangers qu’elles représentaient. Cependant, contrairement à ceux des fabricants de chapeaux, les problèmes de santé des fleuristes ont rapidement été portés à la connaissance du public. Punch a publié un dessin animé une semaine seulement après la parution de l’article « Dance of Death » de Hoffman dans le Times. (Fig. 14)

Fig.14 “The Arsenic Waltz” or The New Dance of Death (dedicated to the green wreath and dress-mongers) [“La valse de l’arsenic” ou La nouvelle danse de la mort (dédiée aux marchands de couronnes et de robes vertes)], Punch (8 février 1862). Wellcome Library, Londres.

Intitulée The Arsenic Waltz et sous-titrée La nouvelle danse de la mort : (dédiée aux marchands de robes et de guirlandes vertes), elle montre un squelette masculin élégamment vêtu demandant à une dame de danser. Il tend courtoisement ses doigts osseux vers elle, tout en s’inclinant avec déférence à ses genoux. Des éléments de son costume soulignent son manque de chair : son crâne glabre, sa cravate et son col étroitement serrés autour de sa colonne vertébrale, le trou béant entre les côtes, le bassin où devrait se trouver le ventre en chemise blanche et les os de ses talons qui sortent de façon incongrue de l’arrière de ses chaussures. Sa compagne est élégamment vêtue d’une tenue de bal appropriée du début des années 1860, comprenant une large crinoline, une jupe à volants, des bretelles baissées ornées de rubans révélant ses épaules, et tenant coquettement un éventail dans ses « mains ». Son crâne apparemment souriant n’est pas orné de longs cheveux qui représentaient le véritable couronnement de la dame victorienne, mais d’une guirlande de feuillage entrelacé. Au lieu des fleurs ou motifs appliqués autour de sa robe, l’ourlet est décoré d’un motif répété de crânes et d’os croisés, symbole avertissant clairement le spectateur que cette robe ” contient ” un poison mortel.

Historiquement, l’imagerie de la danse de la mort, du Totentanz ou de la danse macabre a fonctionné comme un memento-mori.

Des artistes médiévaux et de la Renaissance représentaient la grande faucheuse dansant, généralement avec un pape, un empereur, un roi, un enfant ou un ouvrier, rappelant au public que la mort était infligée à tous les personnages de la vie. La version moderne était interprétée comme une danse moralement controversée : la valse. Lord Byron avait écrit un poème anti valse en 1816, condamnant la « prise lubrique » et le « contact sans foi ni loi » entre danseurs masculins et féminins : « La chaleur des mains, appliqués de façon familière autour de la taille légère ou en bas du côté rayonnant[66]. Malgré son image « scandaleuse », la reine Victoria elle-même adorait valser avec le prince Albert[67]. La valse est choisie ici parce qu’elle amène les partenaires au contact physique le plus étroit possible, exposant les hommes au plus grand risque de l’arsenic que leurs partenaires portaient sur le corps et dans les guirlandes de leurs cheveux. Punch a donné aux candidats potentiels des « conseils » sur la manière d’interagir avec ces nouvelles empoisonneuses vêtues de vert et comment les dissuader d’acheter et de porter la couleur. Comme on peut l’attendre d’une publication humoristique, les premiers articles sont un peu ironiques. Par exemple, en 1861, le journal suggérait que « les hommes séducteurs mais compatissants » pourraient « traiter la pratique de l’empoisonnement des fabricants de fleurs artificielles avec suffisamment de légèreté, sans la censurer par un langage fort ou sérieux, mais en disant simplement, par exemple, que vous pensez que cela est joliment cupide et délicieusement inhumain[68] ». Un court article « Green go the lasses, O! » propose que les femmes en vert soient marquées avec des lettres écarlates : « nous pensons qu’un homme serait aussi vert que la robe de sa compagne, s’il valsait ou s’il dansait la polka avec une dame dans du vert de Scheele. En fait, les filles vêtues de ces robes vertes doivent porter la mention « DANGEREUX ! ». Ou porter « Méfiez-vous du poison ! » en lettres rouges brodées en travers du dos[69] ». Il est clair que ce discours alarmiste humoristique ne fut pas efficace, car plus d’un an plus tard, « Empoisonneuses et Polkas » compare les femmes vêtues de vert à des projectiles mortels. L’analogie entre la poussière d’arsenic et la poudre à canon est claire : « Tant que les dames continueront à porter des robes à l’arsenic, un bal (ball) sera aussi meurtrier et destructeur qu’un boulet de canon (ball) et presque tous ceux qui danseront seront dévorés par la poudre (d’arsenic)[70] ». Il fut difficile de défier l’attrait séduisant du vert émeraude.

Au début de 1862, le docteur Hillier, médecin de la paroisse de St. Pancras, où Scheurer est décédée, réussit à convaincre le « Privy council » (équivalent d’une cour d’appel de dernier ressort) de commander un rapport spécifique. William Guy, professeur respecté de médecine légale, fut missionné et rédigea un rapport fascinant mais exaspérant. D’un côté, il découvre que l’arsenic avait joué un rôle important dans la mort de Frances Rollo, une modiste âgée de 17 ans qui avait également travaillé dans l’atelier de Bergeron, et que le chirurgien qui avait vu Scheurer avait déjà été appelé à traiter environ 50 des 100 femmes qui travaillaient chez Bergeron[71]. D’un autre coté, même si l’atelier avait déménagé dans des locaux beaucoup plus aérés et moins étroits d’Essex Street, à Islington, la plupart des jeunes femmes que Guy rencontra souffraient toujours d’une intoxication chronique à l’arsenic. Parmi celles-ci se trouvait une femme plus âgée dont les cheveux se détachaient et tombaient, et plusieurs dont les organes génitaux étaient si affectés qu’il leur était impossible de s’assoir[72].

Il formula plusieurs recommandations, dont l’interdiction des métiers employant l’arsenic pour les enfants de moins de 18 ans, mais la réglementation de l’utilisation de pigments à l’arsenic ne faisait pas partie de ses recommandations, car il ne voulait pas restreindre la « liberté de fabrication » et potentiellement nuire à l’économie britannique. Il ajouta que « si… mes enquêtes avaient conduit à la découverte de plusieurs cas mortels, j’aurais pensé qu’il était juste de suggérer l’interdiction absolue des métiers utilisant les pigments ». « Un seul cas de décès » n’était apparemment pas suffisant[73]. Comme pour les autres dangers professionnels, la libre entreprise a triomphé de la santé humaine. Ce manque de préoccupation était typique des métiers utilisant des substances dangereuses au Royaume-Uni. Par exemple, le phosphore était utilisé pour faire des allumettes suédoises, mais ce phosphore dissolvait les os de la mâchoire des travailleurs, causant une maladie horrible appelée « phossy jaw » (nécrose de la mâchoire). Même lorsque les dangers étaient connus, ces métiers dangereux n’étaient pas officiellement inspectés et réglementés avant les années 1890.

Par comparaison avec Matilda Scheurer, les plaintes des femmes de la haute société qui ont souffert d’ « éruptions douloureuses » autour des épaules ou d’éruptions cutanées après le port de couronnes vertes semblent presque insignifiantes[74]. Cependant, en raison de la popularité de la mode et de la visibilité du vert, les professionnels de santé ont pu établir un lien direct entre les effets des vêtements arsenicaux portés par les femmes de l’élite rencontrées dans leur cabinet privé et par les travailleuses venues dans les hôpitaux gratuits pour se faire soigner pour empoisonnement à l’arsenic. Un médecin a déclaré que, lorsqu’il a vu des fleuristes malades arriver à la consultation de son hôpital, il s’est rappelé le contraste entre le teint blanc de lis des «belles porteuses » de guirlandes dans les salles de bal et les yeux rouges irrités et la peau en croûte épaisse et poudrée des pauvres filles en face de lui[75]. Cependant, les femmes de l’élite ont également joué un rôle crucial en limitant l’utilisation des verts toxiques. Parce qu’elles décidaient des achats pour leur famille, les consommatrices pouvaient adopter ou rejeter les modes. Bien qu’ils aient laissé de côté les artisans fleuristes et les couturières, les caricatures de Punch ont rappelé de façon choquante que les femmes s’empoisonnaient et empoisonnaient les autres en achetant des vêtements verts aux magasins de couture ou chez la modiste. Peut-être ces avertissements ont-ils eu un effet car on n’a pas trouvé d’exemples de robes de tarlatane vert vif datant des années 1860 dans les collections de musées, bien qu’il ne soit pas exclu qu’elles puissent exister quelque part.

Même s’il semble évident que le vert émeraude sous forme de poudre était très toxique pour les travailleurs de plusieurs industries, les tissus vestimentaires fréquemment testés par les chimistes du XIXe siècle, et dont on a découvert qu’ils contenaient de grandes quantités d’arsenic, restent encore un mystère. Leurs dangers étaient-ils en partie le produit de l’imagination arsénophobe beaucoup exagéré par les médias ? Ou bien une grande partie de l’arsenic s’est-elle volatilisée à partir des tissus que nous avons testés ?

Fig.15 Robe vert arsenical, environ 1860–1865, collection de Glennis Murphy. Photographiée par Arnold Matthews.

Fig.16 Robe en soie verte qui à été teste et qui contient de l’arsenic, 1860s, Ryerson Fashion Research

Collection 2014.07.406 ABC, Gift of Suddon-Cleaver Collection. Photo par Suzanne Petersen.Nous avons effectué des tests détaillés sur une robe en soie vert émeraude appartenant à une collection privée en Australie (Fig. 15). Son propriétaire l’a généreusement envoyée au Canada pour une exposition sur les victimes de la mode en partenariat avec le Bata Shoe Museum (juin 2014 à juin 2018). Nous avons été autorisés à utiliser trois petites coupures de la doublure pour une analyse non destructive de spectroscopie de fluorescence X à réflexion totale (TRXF), qui permet de mesurer des quantités exactes d’arsenic et d’autres éléments, bien que les spectres de l’arsenic et du plomb se chevauchent et rendent plus difficile l’interprétation[76]. L’arsenic a également été utilisé traditionnellement comme pesticide dans les collections de musées, or cette robe n’avait jamais été conservée dans un musée[77]. Les résultats ont montré la présence de cuivre, de zinc, de plomb, de fer, de brome, de potassium et de soufre, ainsi que de petites quantités d’arsenic. Les chaussures du Bata Shoe Museum testées ont également montré la présence d’une quantité importante d’étain, ce qui est logique dans la mesure où la fusion de l’étain était l’une des principales sources d’arsenic blanc. Nous ne savons pas encore si une partie de l’arsenic a pu être lessivée ou dégradée au cours des 150 années suivantes, ni si à l’origine, les articles contenaient suffisamment d’arsenic pour être dangereux pour la santé de leurs fabricants et de leurs porteurs. Il est certain que le vert s’est fané et a jauni à de nombreux endroits et qu’un échantillon plus clair et plus délavé contenait moins d’arsenic qu’un échantillon brillant[78]. Une autre robe verte du Ryerson Fashion Research Collection des années 1860, contenait également du cuivre et de l’arsenic. De nombreux autres articles à la mode ont révélé des résultats intéressants lors des tests. [Fig. ? je vais demander la photo de la robe]

La question soulevée dans cette étude nécessitera de nouvelles recherches et analyses scientifiques.

Le vert a fait l’objet d’une telle presse négative que certaines nuances ont été évitées et sont finalement passées de mode. Dans les années 1870 et 1880, Henry Carr, ingénieur civil qui avait publié trois éditions de son livre populaire, « Our Domestic Poisons », nota que le public reconnaissait cette teinte spécifique et que les consommateurs « très souvent » déclaraient : « Ce n’est pas un vert arsenical[79] ». La Politique de genre, la visibilité de la couleur elle-même, les croûtes rouges défigurantes et les éruptions cutanées qu’elle a provoquées ont conduit à son éventuelle chute. Les médecins, les chimistes, les groupes de femmes et les médias ont pu fortement s’interroger sur l’utilisation de composés arsenicaux dans les biens de consommation, et diffuser une arsénophobie de masse qui continue de nous fasciner aujourd’hui[80]. Pendant la seconde moitié des années 1860, le vert plus foncé et bleuâtre remplaçaient les vert-émeraude brillants. Par exemple, le vert minéral Vert Guignet, ou viridian en anglais, a été breveté en 1859 et a ensuite été adopté comme alternative sûre[81].

Cependant, l’histoire de l’arsenic et d’autres substances toxiques est loin d’être terminée. À côté de la beauté vêtue de vert dans une gravure de mode belge du début des années 1860, aussi toxique qu’elle paraisse, se tient une femme vêtue de mauve, une nuance de pourpre alors récemment introduite qui, ironiquement, contenait aussi de l’arsenic dans ses premières formulations (Fig. 17). Il n’y a rien d’étonnant, car les femmes ressemblent à des poupées portant des fleurs artificielles de la Maison Tilmans, maintenant bien connue, et des robes de la Maison Gagelin, où Charles Frederick Worth, « Père de la Haute Couture », a vendu les dernières nuances de soie avant de créer sa propre entreprise. Arsénophobie et mauvaise presse ont permis à ces nouveaux « mauves » et « magentas » d’éclipser le long règne du vert d’arsenic sur les modes vestimentaires et les décors intérieurs.

Fig.17 Journal des dames et des demoiselles, édition belge, gravure de mode en acier gravé colorée à la main, environ 1860–1865. Collection de l’auteur.

[1].↑ Guy W., “Dr.Guy’s Report on Alleged Fatal Cases of Poisoning by Emerald Green ; and on the Poisonous Effects of that Substance as Used in the Arts”, House of Commons Parliamentary Papers Online, Public Health. Fifth Report of the Medical Officer of the Privy Council, 1863 (161), 125-162.

[2].↑ Punch (7 décembre, 1861), 233.

[3].↑ “Emerald Green”, The English Woman’s Journal, 41, no. 7 (1 juillet 1861) : 309.

[4].↑ “The Dance of Death”, Times, 1 février 1862, 12, et reproduit une semaine plus tard avec le titre “Arsenical Pigments in Common Life”, Chemical News, 8 février 1862, 75. Un scientifique de MIT à Boston trouva 8.21 grains d’arsenic dans un pied carré de tarlatane verte — une robe contiendrait 3 ou 4 onces d’arsenic pur. Frank Draper, “Evil Effects of the Use of Arsenic in Green Colours”, Chemical News, 19 juillet 1872, 31.

[5].↑ Whorton J.C., (2010), The Arsenic Century: How Victorian Britain was Poisoned at Home, Work and Play (Oxford : Oxford University Press), 10.

[6].↑ BMJ (15 février 1862), 177.

[7].↑ Nicklas C., (23 septembre 2013), “One Essential Thing to Learn Is Colour: Harmony, Science and Colour Theory in Mid-nineteenth-Century Fashion Advice”, Journal of Design History,1-19, doi:10.1093/djh/ept030.

[8].↑ Redding Ware J., (1909), A Dictionary of Victorian Slang (London : Routledge).

[9].↑ Meharg A., (2005), Venomous Earth: How Arsenic Caused the World’s Worst Mass Poisoning (New York : Macmillan), 66.

[10].↑ Whorton J.C. (2010), The Arsenic Century (Oxford : Oxford University Press), 15.

[11].↑ Pour un excellent résumé des métiers qui utilisaient historiquement l’arsenic blanc et des ouvrages traitant de cette question, voir Prosser White R., (1934), The Dermatergoses, or Occupational Affections of the Skin (London : H.K. Lewis), 141-148.

[12].↑ Vernois M., (1859), “Mémoire sur les accidents produits par l’emploi des verts arsenicaux chez les ouvriers fleuristes en général, et chez les apprêteurs d’étoffes pour fleurs artificielles en particulier”, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 2ème série, tome 12, 319-349. En 1862, il publia également un livre entier sur « la main de l’ouvrier ».

[13].↑ Whorton J.C. (2010), The Arsenic Century (Oxford : Oxford University Press), 16.

[14].↑ Vernois M., (1859), “Mémoire sur les accidents produits”, 325.

[15].↑ Vernois M., (1859), “Mémoire sur les accidents produits”, 335.

[16].↑ Il remarque qu’il avait entendu parler d’un cas de décès parmi les fabricants de fleurs. Ibid., 331.

[17].↑ “A Word of Caution to the Wearers of Artificial Flowers”, BMJ (3 novembre 1861), 584.

[18].↑ Hassall H., (1 décembre 1860), “On the Danger of Green Paint in Artificial Leaves and Flowers”, The Lancet vol. 76 n° 1944, 535.

[19].↑ “Poisonous Gloves”, Medical Press and Circular 11, n° 55 (8 août 1871) : 55.

[20].↑ “Colouring Kid Gloves”, St. Crispin (1873), 58. Saint Crépin était le patron des cordonniers et de ceux qui travaillaient avec le cuir.

[21].↑ Prigent L., (2005), “Rites”, Signé Chanel série télévisée (ARTE France).

[22].↑ Madsen A., (1990), Chanel: A Woman of Her Own (New York: Henry Holt Company), 114.

[23].↑ de la Haye A., (2011), Chanel (London : Victoria and Albert), 16.

[24].↑ Ibid., 19, 21.

[25].↑ Macadam S., (31 janvier 1880), “The Presence of Arsenic in Common Things”, The Pharmaceutical Journal and Transactions, 611-612.

[26].↑ Holmyard E.J., (1958), “Dyestuffs in the Nineteenth Century”, A History of Technology, vol. V (New York : Oxford University Press), 257.

[27].↑ Smith G., (1740), The Laboratory or School of Arts (London: J Hodges), xi.

[28].↑ Dronsfield A., Edwards J., (2001), The Transition from Natural to Synthetic Dyes, Historic Dye Series N° 6 (Little Chalfont : John Edmonds), 19-29, 37.

[29].↑ Pastoureau M., (2014), Green: The History of A Color (Princeton : Princeton University Press), 116.

[30].↑ Draper F., (1872), “Evil Effects of the Use of Arsenic” in Green Colors Chemical News, 29-30.

[31].↑ Antoine P., (1863), Scheele: Chimiste Suédois, Étude Biographique (Paris : Victor Masson et Fils), 23.

[32].↑ L’acétoarsénite de cuivre fut découvert à Schweinfurt par Rulz and Sattler, un fabricant de peinture. Il semble avoir été disponible sur le marché en France et en Grande-Bretagne à la fin des années 1820. Émile Beaugrand, Des différentes sortes d’accidents causés par les verts arsenicaux employés dans l’industrie, et en particulier les ouvriers fleuristes (Paris : Henri Plon, 1859), 1.

[33].↑ Whorton J.C., (2010), The Arsenic Century (Oxford : Oxford University Press), 177.

[34].↑ Meharg A., (2005), Venomous Earth (New York : Macmillan), 65.

[35].↑ Meharg A., (21 juin 2010), “Killer Wallpaper”, reproduit dans Popular Science, http://popsciencebooks.blogspot.co.uk/search?q=killer%20wallpaper%27, web. Accessed July 10, 2013.

[36].↑ Taylor A.S., (1848), On Poisons in Relation to Medical Jurisprudence and Medicine (Philadelphia : Lea & Blanchard), 374.

[37].↑ Ackermann’s Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufactures, Fashions, and Politics, vol. VI (juillet 1811), 52-53.

[38].↑ Le test a révélé des quantités importantes de cuivre et d’arsenic.

[39].↑ Persoz J., (1846) , Traité théorique et pratique de l’impression des tissus, tome 3 (Paris : V. Mason), 152-154, 537. Les manuels sur la teinture et l’impression des tissus suggèrent que le vert de Scheele était une teinte qui était plus couramment appliquée aux tissus dans les années 1840 que dans les années 1860 ; voir le livre d’Edward Andrew Parnell, (1849), Dyeing and Calico-Printing (London : Taylor, Walton, and Maberly), 39-40 et celui de O’Neill C., (1862), Dictionary of Calico Printing and Dyeing (London : Simpkin, Marshall & Co.), où il mentionne que “cette couleur est désormais très peu utilisée sur le calicot et autres tissus.” (p. 73.) Je suis très reconnaissante envers Philip Sykas pour ces références.

[40].↑ Meharg A., (2005), Venomous Earth, 78.

[41].↑ Whorton J. C., (2006), The Arsenic Century, 86. Voir également Ian Burney, Poison, Detection, and the Victorian Imagination, (Manchester : Manchester University Press).

[42].↑ Bartrip P.W.J., (1994), “How Green Was My Valance? Environmental Arsenic Poisoning and the Victorian Domestic Ideal”, English Historical Review 109, n°433, 902.

[43].↑ “A Test for Arsenic,” The London Times 11 février 1862, 6 ; “A Test for Arsenic”, BMJ (22 février 1862), 215. Nous avons testé un échantillon de la robe arsenicale provenant d’Australie avec de l’ammoniaque. Il ne contenait pas assez de cuivre pour devenir bleu, tandis que des solutions liquides d’arsenic et de cuivre standardisés ont pris une superbe teinte bleu outremer quand nous avons ajouté quelques gouttes d’ammoniaque.

[44].↑ Chevallier A., (1859), “Recherche sur les dangers que présentent le vert de Schweinfurt, le vert arsenical, l’arsénite de cuivre”, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 2ème série, tome 12 (Baillière : Paris), 90.

[45].↑ Conférence donnée par Lyon Playfair sur le progrès des arts chimiques depuis 1851 au Royal Institution, London News Archive, 7 juin 1862, 593.

[46].↑ Modes Parisiennes (24 janvier 1863), p. 38.

[47].↑ “Letter from Miss Francis Lyttle Humbug to Her Cousin Miss Ellen Lyttle Humbug”, Punch (12 décembre 1863), 242.

[48].↑ “Death from Arsenic,” London Times, 20 octobre 1862, 10. Le Dr Henry Letheby était le chimiste qui testa les raisins et les feuilles. Il est cité plus tard dans ce chapitre.

[49].↑ https://fleursdumal.org/poem/226.

[50].↑ Chevallier A., (1859) “Recherche sur les dangers que présentent le vert de Schweinfurt…” 4.

[51].↑ Beaugrand E., (1859), Des différentes sortes d’accidents causés par les verts arsenicaux employés dans l’industrie, et en particulier les ouvriers fleuristes/i> (Paris : Henri Plon) ; Chevallier, 49‑107.

[52].↑ Rapport de la Chambre des communes, 1863, p. 138. Wilhelm Grandhomme, un des premiers médecins à travailler sur place dans une usine de teinture, qui fut embauché par l’usine Hoechst Dye près de Francfort en 1874, compila un tableau des empoisonnements professionnels dans les années 1880. Il soutient que 15 pour cent des fabricants de fleurs artificielles souffraient toujours d’empoisonnement à l’arsenic, ainsi que 20 pour cent des fabricants de vert “Sweinfurt” (le même tableau cite que 7.5 pour cent des chapeliers souffraient d’empoisonnement au mercure). Grandhomme dans Weyl T., (1892), The Coal-Tar Colours: With Especial Reference to their Injurious Qualities and the Restriction of their Use (Philadelphia : P. Blakiston), 30.

[53].↑ Draper F., “Evil Effects of the Use of Arsenic,” 30.

[54].↑ The Ladies’ Treasury, vol. 4 (1860), p. 271.

[55].↑ Bayle‑Mouillard E-F., (1829), Manuel du fleuriste artificiel/i> (Paris : Librairie Encyclopédique Roret), 31-32.

[56].↑ Sourdon C., (1858), Nouveau manuel simplifié du fleuriste artificiel (Paris : Librairie Encyclopédique Roret), 105, 120.

[57].↑ “Aux ouvriers fleuristes”, affiche politique, 1848 (Bibliothèque Nationale de France).

[58].↑ Vernois M., (1859) “Mémoire sur les accidents produits”, 335.

[59].↑ Helbronner’s Manual of Paper Flower Making with Correct Patterns and Instructions (London : R. Helbronner, 1858), 3.

[60].↑ Burgio L., Shah B., (17 décembre 2013), Analysis Report 13‑206-LB-BS, Flowermaking kit-E.254-1949, Science Section, Conservation Department, 3 (rapport non publié).

[61].↑ Cet incident est survenu en 1849. La jeune fille est rentrée de bonne heure avant de travailler pour avaler le poison. Elle décéda avant midi. Son employeur reçut une amende pour ne pas avoir gardé la substance toxique sous clé. Chevallier A., (1859), “Recherches sur les dangers que présentent le vert de Schweinfurt, le vert arsenical, l’arsénite de cuivre”, 52.

[62].↑ Taxidermy: or, the Art of Collecting, Preparing, and Mounting Objects of Natural History, critique du livre dans Natural History 93 (1820): 103. Ivan M. Kempson et al., “Characterizing Arsenic in Preserved Hair for Assessing Exposure Potential and Discriminating Poisoning,” Journal of Synchrotron Radiation 16 (2009): 422–27. Une étude trouva de l’arsenic dans 530 des 656 spécimens de musée empaillés qui ont été testés. P. Jane Sirois, “The Analysis of Museum Objects for the Presence of Arsenic and Mercury: Non-Destructive Analysis and Sample Analysis”, Collection Forum 16 (2001): 65-75.

[63].↑ White P., The Dermatergoses, 142.

[64].↑ Belgravia: A London Magazine, 62 (mai 1887), 336-44.

[65].↑ Gedney C.W. , “Victims of Vanity”, The English Illustrated Magazine 191 (août 1899), 417‑426, et “Murderous Millinery”, The Speaker (3 novembre 1906), 131.

[66].↑ Dans Knowles M., (2009 ), The Wicked Waltz and Other Scandalous Dances: Outrage at Couple Dancing in the 19th and Early 20th Centuries, (Jefferson : McFarland & Co), 32.

[67].↑ Ibid., 34.

[68].↑ Punch (7 décembre 1861), 233.

[69].↑ Punch (5 octobre 1861), 141.

[70].↑ Punch (15 novembre 1862), 197.

[71].↑ Guy, “Dr. Guy’s Report”, 151, 144.

[72].↑ Guy, “Dr. Guy’s Report”, 148, 154-55.

[73].↑ Guy, “Dr. Guy’s Report”, 158.

[74].↑ Draper F., “Evil Effects of the Use of Arsenic”, 31.

[75].↑ “Arsenical Ball Wreaths”, Medical Times and Gazette, 8 février 1862, 139.

[76].↑ Elle fut analysée à l’aide d’un S2 PicoFox (Bruker-AXS, Madison WI, USA) avec rayonnement monochromatique Mo K et détection SDD. Elle fut analysée par le laboratoire du Professeur Ana Pejovic-Milic, Directeur de Physique à l’Université Ryerson. L’analyse a été effectuée par Eric Da Silva, un expert en XRF. Je suis extrêmement reconnaissante envers mes collègues à Ryerson pour ces analyses approfondies.

[77].↑ Hawks C., Makos K., (2000), “Inherent and Acquired Hazards in Museum Objects: Implications for Care and Use of Collections”, CRM 5, 31-37. Je suis reconnaissante envers la restauratrice Holly Lundberg du Chicago History Museum d’avoir porté ceci à mon attention.

[78].↑ Ce vert était sans doute appliqué différemment sur la soie et sur le coton, voire fixé au tissu avec de la gélatine ou de l’albumine. Un manuel datant de 1867 suggère qu’on retrouve dans certains échantillons des éléments traces du processus de teinture comme le potassium et le soufre. Schutzenberger M.P., (1867), Traité des matières colorantes comprenant leur applications à la teinture et à l’impression, (Paris : Victor Masson), 292-296. La copie que j’ai consultée à la Bibliothèque Forney à Paris contient toujours un échantillon teint de la couleur bleu-vert à laquelle je m’attendais.

[79].↑ Carr H., (1883 ), Our Domestic Poisons or, the Poisonous Effects of Certain Dyes and Colours Used in Domestic Fabrics, 3ème éd. (London: William Ridgway), 11. Les textes de Carr furent publiés avec des correspondances et le soutien de plusieurs autorités médicales et toxicologiques. Dans son ouvrage de 1880 Poisons in Domestic Fabrics, il présenta des tarlatanes, des fleurs artificielles, et des gants et chaussettes teints à l’aniline qui avaient causé des “éruptions sérieuses” sans arsenic (p. 2).

[80].↑ Bartrip P.W.J., (1994), “How Green Was My Valence?”, 899.

[81].↑ Nieto‑Gulan A., (2001 ), “Towards the ‘Artificial’ : A Long‑Standing Technological Change”, dans Colouring Textiles : A History of Natural Dyestuffs in Industrial Europe (Dordrecht : Kluwer Academic Publishers), 186.