Référence électronique

Cardoso D., (2025), « Tatouer la peau des Yakuzas. Un Français à l’œuvre », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peau-yakuza

David CARDOSO

Tatoueur de Yakuzas.

Référence électronique

Cardoso D., (2025), « Tatouer la peau des Yakuzas. Un Français à l’œuvre », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peau-yakuza

Résumé

Le tatouage traditionnel japonais (tebori), réalisé sans machine, est un véritable artisanat où l’artisan sculpte la peau et prépare l’encre et les aiguilles à la main. Après plusieurs années de persévérance, l’auteur est devenu l’élève de maître Honda, et sa formation incluait des rituels spirituels et une immersion dans le milieu des yakuzas, où les tatouages jouent un rôle symbolique important. Le tatouage traditionnel japonais est rare, surtout après l’introduction de la machine et les lois répressives au Japon.

Mots-clés

Tatouage traditionnel, Tebori, Japon, Yakuzas

Abstract

The traditional Japanese tattoo (tebori), made without a machine, is a true craft where the artisan sculpts the skin and prepares ink and needles by hand. After several years of perseverance, the author became a student of Master Honda, and his training included spiritual rituals and an immersion in the yakuza world, where tattoos play an important symbolic role. Traditional Japanese tattoos are rare, especially after the introduction of the machine and repressive laws in Japan.

Keywords

Traditional tattoo, Tebori, Japan, Yakuzas

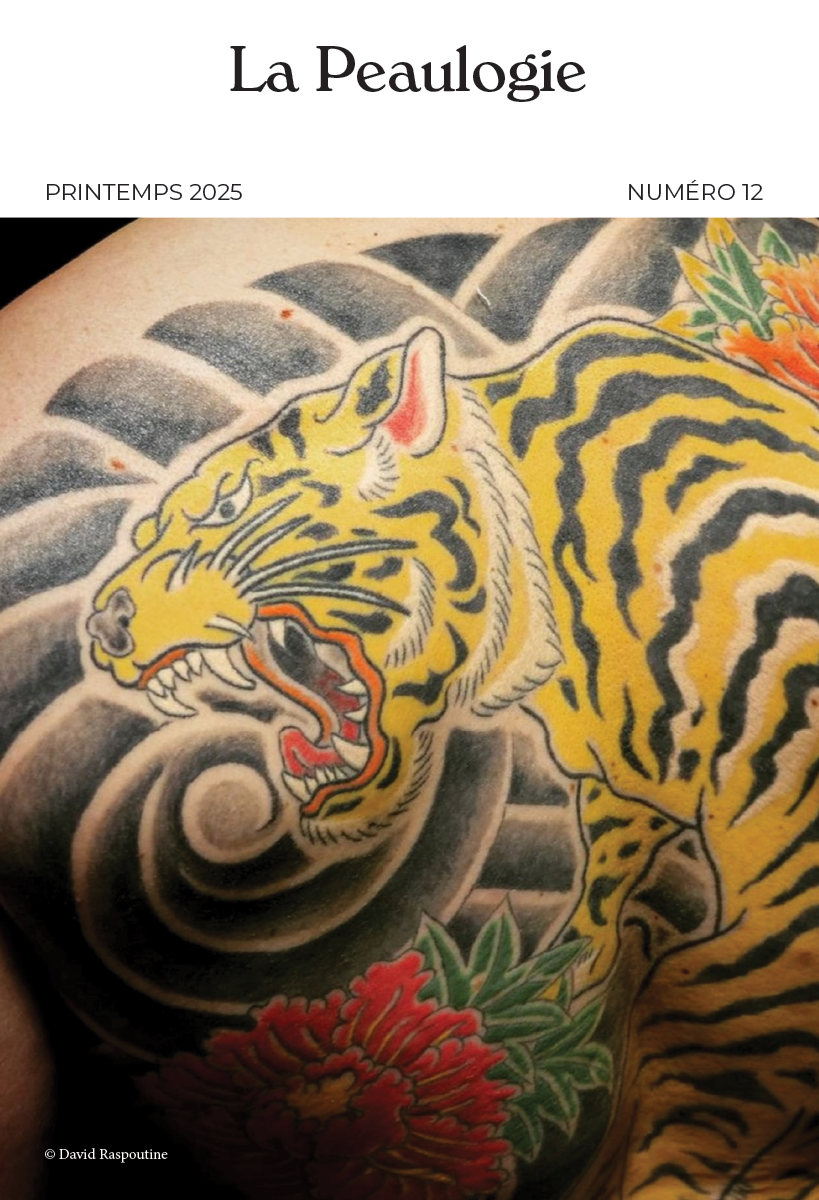

Mon nom est David Cardoso Aka David Raspoutine. Je suis l’élève « Deshi » depuis plus de 12 ans de maître Honda Tsuyoshi, en tant qu’artisan tatoueur qui travaille à la main sans machine, au « Tebori ». Le tatouage « traditionnel japonais » est une forme de tatouage qui ne se pratique qu’à la main.

J’ai été formé au Japon pendant de longues années.

Je parle d’artisanat car le maître me disait : « Nous ne sommes pas des artistes, mais des artisans, nous sculptons la peau ».

Nous n’avons pas de machines, nous travaillons à la main, et l’on doit façonner nos outils (bâtons en bois précieux)

Nous travaillons l’encre pour obtenir la densité que l’on désir, les teintes de noirs, de gris, etc, la dilution des pigments, le montage des aiguilles.

Chaque pièce tatouée est faite à la main de la ligne au remplissage.

Nos aiguilles sont montées à la main ! Ce sont les fameux « tebori ».

J’ai été formé à la technique du sud du Japon (provenant de la presqu’île de Kyushu), qui est une technique différente de celle du Nord du Japon.

J’ai rencontré le maître, par hasard, sur les réseaux sociaux. C’était un profil anonyme qui mettait des likes sur les photos de mes tatouages. Je l’ai remercié en message privé et il m’a répondu qu’il était lui‑même élève. Mais je n’y croyais pas tellement, car les photos de ses tatouage postés sur les réseaux étaient énormes ; englobant pratiquement tout le corps ; c’était beau et grand. Un jour, je vois une photographie de maître Nakamura, très connu dans le monde du tatouage. A côté se trouvait maître Honda Tsuyoshi, et j’apprends à ce moment‑là que c’était son élève depuis plus de 25 ans.

Dans ce milieu, on ne fait pas un apprentissage comme on le ferait dans un milieu moderne. Faire un apprentissage s’apparente à entrer dans une famille. Pour moi, le Maître Honda a mis 2 ans et demi avant de m’accepter. Je lui demandais tous les jours de devenir apprenti, dès lors que j’ai su qu’il était élève de maître Nakamura.

Durant toute cette période, le refus était irrévocable. Evidemment devenir tatoueur dans ce milieu « Yakuza » n’est pas sans conséquences. Puis c’est maître Honda qui m’a demandé si vraiment c’était ce que je voulais faire et si je savais dans quel milieu j’allais entrer. J’ai tout de suite accepté sans savoir vraiment. Il m’a expliqué qu’il en parlerait à son maître et qu’en fonction de sa réponse cela serait définitif. J’ai attendu une semaine. Il a accepté mais je devais être au Japon dans un mois !

A mon arrivé, j’ai logé dans un hôtel pendant 3 jours seul. Puis le maître Honda est venu me chercher, m’a fait visiter un temple. Ne parlant pas le japonais et lui mal l’anglais, la communication était difficile. Puis un soir, on m’a dit : « Tu dois faire tes valises, on vient de chercher demain matin à 7 heures à l’hôtel ».

J’ai cru que j’étais renvoyé. En réalité, on m’a emmené dans la banlieue de Fukuoka dans son appartement. Je l’ai compris plus tard mais il fallait d’abord qu’ils me jugent et me donne leur confiance avant de me faire pénétrer dans leur intimité.

Au domicile du maître Honda, j’avais un futon, des kimonos neufs : c’est là que j’allais vivre, dormir et accomplir les tâches d’un « deshi », c’est‑à‑dire faire les tâches ménagères, regarder, observer, et surtout, me taire.

Cela a commencé ainsi.

Puis il y a eu la première rencontre avec les yakuzas, un peu stressant mais sans plus, de toutes façons, c’est l’ensemble qui est stressant : on ne comprend pas la langue.

Au‑delà du tatouage on est formé à une culture et plus particulièrement aux codes de ce monde yakuza, le Ninkuyodo (le code éthique des yakuzas).

Dans la hiérarchie yakuza, j’étais devenu comme le fils de maître Honda Tsuyoshi.

Ma formation était gratuite, mais je devais m’acquitter des tâches ménagères. Il y avait aussi les rituels, la prière shinto le matin, et les séances de tatouage du maître l’après‑midi.

Je pouvais le regarder à une certaine distance, et petit à petit j’étais autorisé et formé à lui préparer son plan de travail, accueillir les clients, préparer l’encre, les aiguilles.

La clientèle du maître est à 100% de yakuzas. Il y a donc aussi la pression sociétale d’un monde qui m’était jusqu’à lors inconnu et que j’ai dû vite intégrer.

Effectivement beaucoup de gens connaissent le fameux rituel de sanction qui est l’ablation de la phalange pour expier une faute.

J’y ai échappé une fois … Pour une faute commise malgré moi sur une erreur de traduction.

Le yakuza doit faire preuve de pénitence face à un rituel durant lequel il se coupe lui‑même la dernière phalange de son petit doigt (si la faute est plus grave cela peut aller jusqu’à l’ablation du pouce de la main directrice) et le présente à son oyabun (chef de clan) en signe de rédemption : c’est le rituel du « Yubitsume ».

Au Japon, le tatouage est considéré comme un suicide social. Le tatouage traditionnel japonais est interdit. L’empereur Meiji (1852‑1912), considérant le tatouage comme un acte barbare, l’a interdit, afin de le cacher au monde occidental, et pouvoir ainsi être considéré sur la scène politique internationale comme une nation civilisée.

Les criminels, à cette époque, étaient frappés d’une marque infâmante indélébile par le biais du tatouage. C’est justement pour la cacher que les yakuzas ont pris l’habitude de grandes pièces surtout le corps. Faisant par la même un pied de nez aux institutions.

Avant l’ère Meiji, la classe moyenne se faisait souvent tatouer. Certains corps de métiers se faisaient tatouer comme les pompiers, qui avaient un dragon, animal d’eau (afin de se protéger contre le feu), les charpentiers aussi etc…

Mais suites aux lois votés par l’empereur Meiji, les temples et les bains publics leur étaient interdits. Aujourd’hui encore, ces interdictions ont court même pour des tatouages modernes.

Jamais au Japon, je ne montrerai mes bras tatoués. Il ne s’agit pas d’embarrasser le maître ou ceux qui l’accompagnent en les désignant comme yakuzas.

J’ai commencé à travailler au dermographe 8 ans auparavant, j’avais tatoué pas mal de motifs japonisants. Pour ce faire, j’avais beaucoup lu sur les tatouages japonais, leurs significations, etc… Mais beaucoup de mes connaissances étaient erronées. Mon arrivée au Japon a été un choc. Par exemple, le maître me demande de faire une carpe dirigée vers le bas d’un bras et j’avais lu que les carpes se dirigeant vers le bas était porteur de mauvais augure.

Lui posant la question, il m’emmena voir un bassin dans un temple et me demanda de regarder les carpes :

« Vont‑elles toutes dans le même sens ? »

Le corps est un espace libre, on va le recouvrir d’une estampe mais le corps bouge, cela va dans tous les sens. Les motifs du tatouage traditionnel ne sont pas proprement yakuzas, mais ils en ont conservé le patrimoine : les contes et légendes, les mythes et les récits qui ont fondés le Japon.

Notamment le conte « au bord de l’eau » avec les brigands, les combats, les samouraïs, les yokaï (spectres et monstres de la culture populaire du japon médiéval).

Il peut y avoir des membres de certains clans qui se font tatouer le logo « kamon » de leur clan ! Mais en général, le yakuza choisit son motif et en discute avec le maître tatoueur. Mais cela peut‑être son oyabun, (le chef du clan) qui choisit pour ses hommes. Les nouvelles générations ne se font d’ailleurs plus autant tatouer, et de moins en moins à la main, car premièrement il ne reste plus beaucoup de maitre capable de tatouer de la ligne au remplissage tout à la main, et puis il y a eu l’introduction de la machine après la seconde guerre mondiale et beaucoup d’artisans ont arrêté de travailler au « tebori ».

Quand le maître Honda, est venu me voir en France pour la première fois, il se sentait libre de pouvoir se mettre en short sans que l’on ne lui reproche ses tatouages. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait dans un salon de tatouage complètement ouvert, où on fait tout et n’importe quoi, alors que le tatouage japonais traditionnel, est confiné, dans un appartement ou un autre lieu tenu secret pour éviter toutes représailles.

Question : Vous ne travaillez plus pour les yakuzas maintenant ?

Je n’ai jamais travaillé pour les yakuzas, mais il se trouve que j’ai tatoué un certain nombre de yakuzas. J’ai ouvert le shop Bunshin, atelier de tatouage traditionnel japonais à Nice et je suis Président fondateur de l’association Bunshin, association de promotion du tatouage traditionnel japonais.

Je voulais que le maître vienne et montre ses travaux librement. Il est venu pour l’ouverture, mais aussi pour continuer mon apprentissage, à savoir que cet apprentissage durera toute ma vie. Il a pris sa retraite depuis 2022. Quand je vais au Japon, je tatoue des personnes de son entourage.

On peut compter sur les doigts des deux mains les maîtres tatouant au Japon au tebori, tous vieillissant, et je n’ai pas entendu parler d’un autre occidental que moi qui l’ai fait dans ce milieu.

Question : Que pensez‑vous de ceux qui pratiquent une technique moins traditionnelle, comme le handpoke, aussi réalisé à la main ?

Je l’ai découvert en Convention et festivals de tatouage, avec les Maoris, mais aussi avec les spécialistes du tatouage thaïlandais et khmer « le sakyant ». On a échangé entre autres sur le montage des aiguilles. Nous on les monte nous‑mêmes, ce qui était fait aussi à l’époque par les tatoueurs, mais il est plus simple aujourd’hui d’utiliser des aiguilles stériles déjà pré‑soudées pour les machines, en détournant leur utilisation sur diverses baguettes ou autre support.

Concernant les techniques à la main sans machine nous allons trouver beaucoup de préjugés, concernant la douleur entre autres. Mais, cela reste faux.

Après un tatouage reste un tatouage. Mais on peut y voir entre autres, concernant la cicatrisation qu’elle se fait à sec. Il n’y a pas besoin de mettre de crème après le tatouage pour la simple et bonne raison que cette technique agresse beaucoup moins la peau. Il n’est pas possible à la main de piquer aussi rapidement qu’une machine. Une machine pique entre 40 et 60 fois par seconde alors qu’à la main je suis sur un rythme de sept piqûres par seconde. Ce qui par conséquence irrite et lèse moins ma peau.

Le futur du tatouage traditionnel japonais et assez sombre, le maître Honda lors de nos nombreux échanges m’a dit qu’il pense que celui‑ci disparaîtra d’ici 15 ans. Du fait qu’il ne reste plus que six grands maîtres au Japon, capable de former au code et aux règles du tatouage traditionnel japonais, ainsi que le montage des aiguilles à la main. Cet apprentissage est de minimum dix ans. Sans compter le fait que cet acte de tatouage est interdit au Japon. Cet ensemble étant la raison ou les raisons de la disparition programmée du tatouage traditionnel japonais.