Référence électronique

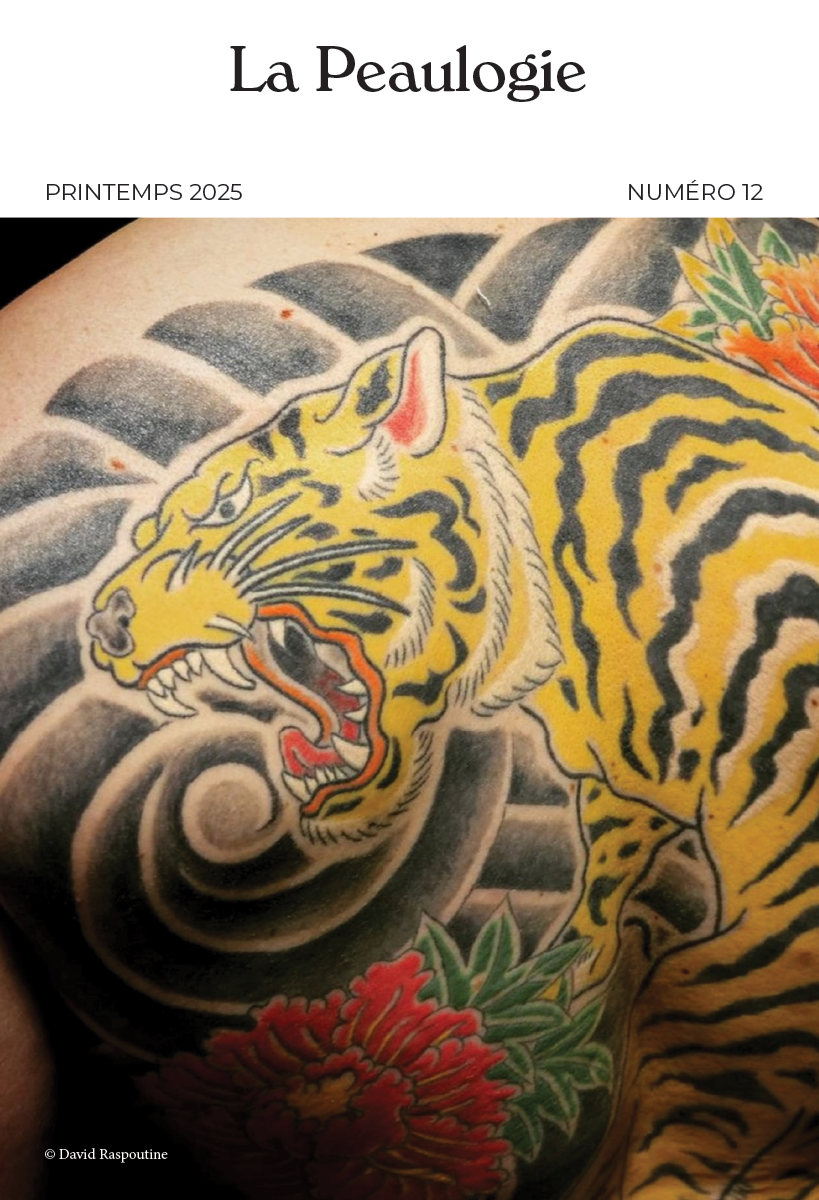

Nyssen A., (2025), « La mise en exposition du tatouage.Challenges et approches contemporaines », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/mise-exposition-tatouage

La mise en exposition du tatouage. Challenges et approches contemporaines

-

Description

Alix NYSSEN

Assistante doctorante, Université de Liège (Belgique). Unité de recherche Art, Archéologie, Patrimoine (ULiège) / Groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain » (ULiège) / Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO (Collections et Impératif événementiel/The Convulsive collection -Université de Montréal). Liège, Belgique.

Résumé

Cet article se focalise sur le tatouage comme objet d’exposition, en explorant les conditions intrinsèques et les conséquences inhérentes de sa monstration. Le tatouage y est abordé sous diverses formes, selon une typologie qui comprend le tatouage sur le corps vivant, sur le corps mort, ainsi que les alternatives au tatouage sur la peau humaine. À travers ces différentes manifestations, l’objectif est d’identifier les caractéristiques distinctives du tatouage en tant qu’« expôt », tout en mettant en exergue les enjeux associés à cette entreprise et les stratégies mises en œuvre pour faciliter son exposition.

Mots-clés

Tatouage, Exposition, Corps, Cadavre, Peau humaine

Abstract

This article focuses on the tattoo as an exhibition object, exploring the intrinsic conditions and consequences inherent in its monstration. Tattooing is approached in its various forms, according to a typology that includes tattooing on the living body, on the dead body, as well as alternatives to tattooing on human skin. Through these different manifestations, the aim is to identify the distinctive characteristics of tattooing as an “expôt”, while highlighting the issues associated with this enterprise and the strategies implemented to facilitate its exhibition.

Keywords

Tattoo, Exhibition, Body, Corpse, Human skin

Le terme « exposer » peut prêter à diverses interprétations mais sa signification la plus directe renvoie à l’action de mettre en vue, de rendre visible, de présenter, publiquement une entité, qu’il s’agisse d’un objet, d’une œuvre, d’une idée, d’un concept, etc. (Larousse, s. d. a). Dans le cadre de cet article, l’entité en question est le tatouage et l’objectif est de déterminer dans quelle mesure sa nature influence et conditionne sa mise en exposition. Par « nature », il est fait référence aux caractéristiques fondamentales du tatouage, qui demeurent indépendamment de ses potentielles qualités esthétiques ou artistiques et sans égard au contexte d’exposition. En adoptant une approche à la fois typologique et historique, nous proposons une classification des différents modes de présentation du tatouage comme « expôt »[1] : sur corps vivant, sur corps mort, ou par le biais d’alternatives à la peau humaine[2]. Ces catégories permettent d’examiner les défis et les problématiques rencontrés – à travers des questions d’ordre pratique, matériel mais aussi éthique, déontologique et juridique – ainsi que les stratégies envisagées pour y répondre.

LES CORPS VIVANTS TATOUÉS

Le tatouage, par définition, est une marque, une inscription, un dessin indélébile créé en introduisant de l’encre ou des pigments dans la peau d’un support vivant (Larousse, s. d. b). La première caractéristique essentielle du tatouage est qu’il se déploie directement sur le corps d’individus, sur leur peau, l’organe humain le plus grand et le plus visible. La deuxième est qu’il n’est à priori pas dissociable de son porteur en raison de son caractère permanent. Ainsi, la première manière de l’exposer, c’est d’exposer le corps même qui le porte.

En Europe, le corps tatoué vivant fait l’objet de monstrations depuis près de 500 ans. En effet, dès le XVIe siècle et jusqu’au XXe siècle, des corps d’étrangers indigènes ont été exposés publiquement dans des bars, des cours royales, des manifestations scientifiques puis des expositions universelles et des fêtes foraines (Angel, 2013a ; Bancel, David et Thomas, 2014 ; Blanchard, Boëtsch et Snoep, 2011). L’exemple le plus ancien serait une femme inuk, au visage tatoué, qui a été kidnappée avec sa fille en 1566 par des marins français au Canada (fig. 1).

Franck Matthäus, « Véritable portrait d’une sauvage avec sa petite fille […] », gravure sur bois, 31.6 x 24.6 cm, 1567. © Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv.

https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-92246.Elle a été ramenée et mise en scène contre de l’argent dans une taverne anversoise (Sturtevant, Francker et Glaser, 1980). Une autre femme inuk, nommée Arnaq, présentant des tatouages faciaux sous forme de lignes pointillées bleues, a été capturée en 1577 par l’explorateur anglais Martin Frobisher lors d’une expédition dans l’océan Arctique et exhibée (avec son enfant Nutaaq) à la cour de Londres et dans des pubs (Angel, 2013a ; Demello, 2014, 313 et 360 ; Lodder, 2022, 75 et 78). Près d’un siècle plus tard, il y a aussi Jeoly, un homme recouvert de tatouages géométriques surnommé « The Painted Prince », originaire des Philippines, qui est enlevé par l’explorateur William Dampier vers 1690 et exposé de force à des fins lucratives dans des lieux publics et privés en Angleterre (Angel, 2013a ; Barnes, 2006, 32 et 43 ; Demello, 2014, 163‑164) Ces individus et leurs marquages étaient présentés comme des curiosités « exotiques », « sauvages », suscitant à la fois fascination, émerveillement et répulsion auprès des spectateurs. Leurs tatouages devenaient alors de puissants symboles d’extranéité et d’altérité, contribuant à la construction du discours sur la race. Ces mises en exposition témoignent du traitement hautement problématique des cultures étrangères où des êtres humains asservis sont réduits à de simples objets d’étude et de divertissement pour le public occidental (Boëtsch et Blanchard, 2014, 209 ; Dias, 1998, 45‑50 ; Blanchard, Boëtsch et Snoep, 2011). Les conséquences de ces expositions étaient d’autant plus tragiques que ces indigènes amenés de force en Europe étaient confrontés à des conditions difficiles ainsi qu’à des virus contre lesquels leur organisme n’était pas immunisé, entrainant leur décès peu après leur arrivée (Angel, 2013a ; Bancel, 2014, 316 ; Demello, 2014, 163‑164, 313 et 360).

Ces pratiques malheureuses mettent également en lumière le grand pouvoir d’attraction du tatouage et des cultures étrangères en ce qu’ils étaient capables de captiver les foules curieuses et de générer des bénéfices pour des entrepreneurs opportunistes. L’appât du gain finira par ouvrir la voie à un nouveau phénomène : l’exhibition mercantile et volontaire de personnes tatouées. Du XIXe siècle jusqu’à la première partie XXe siècle (Bogdan, 2014, 217), de nombreux individus – principalement issus de classes populaires – décident de marquer leurs chairs pour gagner leur vie en tant que performeurs, phénomènes, freaks[3] dans le contexte des cirques avec leur tente de sideshow (« galerie de phénomènes »), des fêtes foraines et des kermesses ambulants, des dimes museums (« musées à dix sous ») ou encore des spectacles de vaudeville et de burlesque.

Pour renforcer l’impact sur le public en jouant sur la fascination pour « l’étrange, le primitif, le bestial » (Putzi, 2012, 14), perpétuant de la sorte la promotion du concept de race (Blanchard, Boëtsch et Snoep, 2011, 91‑96 ; Bogdan, 2014, 219), certains freaks élaborent de fausses histoires autour de leurs tatouages, la plupart prétendant avoir été capturés et tatoués de force par des « sauvages ». Parmi ces imposteurs, citons l’Irlandais James F. O’Connell[4] (1808‑1854) qui a fait ses débuts au cirque dans les années 1830 ou encore le capitaine George Costentenus[5] (1833‑s.d.) dont la carrière a commencé dans les années 1870 qui était certainement la plus célèbre des attractions tatouées de l’entrepreneur P.T. Barnum (Bogdan, 2013, 227‑230 ; Demello, 2014, 133 ; Putzi, 2012, 15). Quelques femmes, telles que Nora Hildebrandt (1857‑1899)[6], Irène Woodward (1862‑1915)[7] ou Djita Salomé (1886‑1948)[8], ont également joué de cette stratégie (Bogdan, 2013, 233 ; Osterud, 2014, 56‑57 ; Mifflin, 2013, 10 ; Putzi, 2012, 13‑15 et 154‑155).

Par la suite, les corps sont presque entièrement ornés de motifs traditionnels occidentaux et attirent l’attention en eux‑mêmes, sans nécessité d’y superposer des récits extraordinaires (Bogdan, 2013, 232). C’est l’ère de l’exhibitionnisme, qui bat son plein au XXe siècle, et parmi ces phénomènes largement tatoués se trouvent alors un nombre non négligeable de femmes. L’acte d’exposition dans ces spectacles implique surtout des dispositifs stratégiques à vocation spectaculaire avec de véritables mises en scène de corps, considérés comme hors‑normes, transgressifs, en ce qu’ils sont fortement tatoués et dénudés. Il est à noter que la définition du terme « exposition » est d’ailleurs liée à celui d’« exhibition » qui est considéré comme un « dévoilement indécent, obscène, en lien avec la nudité (Le Robert, s.d.). L’engouement pour ces monstrations pourrait être vu en ce sens comme l’expression d’une certaine forme de voyeurisme de la part du public, ces spectacles exigeant des performeuses de se dévêtir pour dévoiler leurs encrages (Bogdan, 2013, 233 ; Fenske, 2007, 134) Dans ce contexte, le tatouage pourrait être perçu ici comme outil de séduction et instrument de captation du regard, parfois de nature concupiscente.

À partir des années 1960, et surtout les années 1980, la pratique du tatouage est progressivement normalisée, banalisée et popularisée en Occident, entrainant un déclin de son caractère marginal et insolite (Demello, 2000 ; Hill, 1970 ; Rubin, 1995 ; Sanders et Vail, 2008 ; Tucker, 1981). Depuis les années 1990, les tatouages bénéficient d’une visibilité accrue dans l’espace public, les médias, les événements sportifs et musicaux, ainsi que sur les podiums de défilés de mode et, plus récemment, les réseaux sociaux (Nyssen, 2017, 14‑15). L’intérêt pour la mise en scène de corps tatoués persiste tout de même et est notamment perceptible lors des conventions de tatouage. Durant ces rassemblements de praticiens, de passionnés et de curieux, qui émergent dans les années 1970[9] et connaissent une expansion notable entre 1990 et 2000 (Demello, 2014, 138 ; Demello, 2000, 25‑32), il est possible de déambuler à travers des allées garnies de stands dans lesquels des personnes se font marquer la chair. Les visiteurs peuvent également assister à des concours, organisés par catégories, où des participants défilent sur un podium, présentant leurs encrages devant un jury. Margo Demello décrit l’atmosphère de ces événements comme étant carnavalesque : « Tout est permis et les règles sociales conventionnelles ne sont pas respectées. Hommes et femmes se déshabillent en public, montrant non seulement leurs tatouages mais aussi leurs piercings, leurs strings et leurs poils pubiens. Ils s’huilent mutuellement le corps et des groupes d’hommes munis d’appareils photo (fixes et vidéo) suivent des femmes séduisantes dans l’enceinte de la convention. Les hommes sifflent les femmes qui défilent sur scène et les femmes crient des encouragements aux hommes pendant que ceux‑ci se déshabillent » (2014, 140).

À partir des années 1970, le tatouage devient également objet d’expositions dans le cadre d’institutions muséales, de centres culturels, des galeries et des foires d’art. Dans ces lieux, la présentation de tatouages sur corps vivant est rare mais elle peut prendre la forme de personnes qui déambulent ou défilent dans un espace défini – par exemple au Baltimore Museum of Art (2008), au Petit Palais de Paris (2015) et au Museumwerf Vreeswijk de Nieuwegein (2023) – ou, dans une approche davantage contemplative, d’individus en position statique. L’illustration la plus marquante de ce phénomène est probablement l’œuvre tatouée de l’artiste belge Wim Delvoye, réalisée sur le dos d’un homme nommé Tim Steiner, et dont le contrat d’achat stipule qu’elle serait exposée trois semaines par an. Ainsi, lors de chaque exposition, Steiner se dénude et s’assied en présentant son dos au public. Pour passer le temps et se préserver des potentiels moqueries ou commentaires désobligeants, il a pris l’habitude d’écouter de la musique. L’exercice est effectivement contraignant, particulièrement lorsqu’il accepte des expositions de longue durée, comme celle au Museum of Old and New Art d’Hobart (2011) programmée sur quatre mois. Bien qu’il affirme n’avoir jamais regretté son choix de vie, Steiner a néanmoins confié s’être parfois senti très vulnérable et d’avoir eu l’impression d’être un « singe » ou un « clown » (Hyland, 2012 ; Ottavi, 2012). Un autre exemple probant de cette pratique a pu être observé à la galerie Riflemaker à Londres en 2014, où le dispositif scénographique prévoyait des encadrements pour y placer une jambe, un bras, une tête ou un corps entier (fig. 2).

Vue de l’exposition « The Human Gallery », Londres, Riflemaker Gallery, 2014. © Photo : Mikael Buck.

Ces cas mettent en lumière un mode de présentation optimal du tatouage, car ils permettent aux visiteurs de s’approcher et d’observer les dessins en trois dimensions et en mouvement. Il induit une proximité et un dynamisme qui mettent particulièrement en valeur les tatouages et rendent palpable la texture, la matérialité et la physicalité du support. Dans ces circonstances de monstration contemporaines, le consentement est naturellement présumé. Cette instrumentalisation et cette réification du corps, envisagé comme bien de consommation et réceptacle de pulsions scopiques, suscitent toutefois des interrogations quant à leurs potentielles conséquences. Ce traitement pourrait notamment poser problème au niveau légal, en termes de respect de la dignité humaine et de l’inviolabilité du corps humain. Le principe de dignité humaine interdit en effet tout acte réduisant un individu en un objet, outil ou moyen au mépris de sa nature humaine (Mitaine, 2017, 116). Faute de définition juridique précise, cette notion pourrait toutefois être perçue comme le fondement d’un droit subjectif destiné à préserver la liberté et l’intégrité individuelle (Le Bois, 2014, 3). De ce fait, chacun serait juge de sa propre dignité.

Une dernière forme de présentation d’individus tatoués dans des lieux de monstration traditionnels se manifeste lorsque des tatouages sont réalisés en temps réel. Ces sessions de tatouages peuvent s’intégrer dans la programmation d’institutions muséales, dans le cadre d’expositions temporaires ou permanentes. Ainsi, lors de l’exposition Pure Rubens au Boijmans van Beuningen (10 décembre 2018), Lizer van Hattem a tatoué son interprétation d’une des œuvres de Peter Paul Rubens. De même, pour The Poor Man’s Rembrandt Project à la Maison de Rembrandt d’Amsterdam (du 19 au 25 juin 2023), où les tatoueurs de l’enseigne Schiffmacher & Veldhoen proposaient des motifs inspirés du peintre néerlandais, avec des plages horaires réservables et des créneaux dédiées aux walks‑ins. Ces évènements sont pour ces musées une manière originale de revaloriser leurs collections et d’attirer un public varié.[10] Dans d’autres cas, notamment dans le cadre d’expositions ayant pour thématique le tatouage, ces séances sont effectuées dans de véritables reconstitutions de salons.[11] Ce mode de présentation in situ, évoquant les dioramas et les period rooms, favorise pleinement l’immersion du spectateur. Ainsi, il était possible de se faire encrer par différents tatoueurs invités, avec ou sans réservation préalable, lors de l’exposition Body Art au Museum aan de Stroom d’Anvers en 2016[12] ou des expositions Tattoo au Field Museum de Chicago en 2016[13] et au Natural History Museum de Los Angeles en 2017[14]. Ces mises en scènes, impliquant des tatoueurs et ce type de décors, vont être également exploitées dans des contextes plus strictement artistiques. Des artistes tels que Ruth Marten, à la Xe Biennale de Paris en 1977 (qui était elle‑même tatoueuse à l’époque) ; Wim Delvoye, avec son projet Tattoo Shop à Knokke et à Zurich en 2006 ; ou encore Michael Smith, avec Not Quite_Underground durant le Skulptur Projekte Münster de 2017, en sont des exemples remarquables. L’attention accordée au tatouage en tant que médium artistique depuis les années 1970 a par ailleurs conduit à l’émergence de projets, collectifs[15] ou individuels[16], où des tatouages sont exécutés en direct, devant un public, souvent avec la collaboration de tatoueurs professionnels. Dans ce milieu, c’est la dimension performative et expérimentale qui prévaut. Un aspect significatif de cette forme de monstration réside dans sa capacité à mettre en lumière un élément fondamental de l’expérience du tatouage : la douleur (Le Breton, 1995, 23 ; Le Breton, 2014, 32‑34). Le processus implique effectivement qu’une ou plusieurs aiguilles traversent la couche supérieure de la peau, atteignant le derme, où l’encre ou le pigment est injecté. L’intensité de cette sensation peut varier selon l’emplacement du tatouage (certaines zones sont plus sensibles que d’autres), la durée de la séance, la technique du tatoueur et la tolérance individuelle. Bon nombre d’artistes font d’ailleurs appel à cette pratique à des fins d’expression de la souffrance symbolique et physique dans leur travail.

Enfin, un enjeu facilement remédiable du tatouage exécuté en direct réside dans le respect des normes d’hygiène. L’insertion d’aiguilles dans la peau peut engendrer divers risques pour la santé, notamment des infections, des allergies et la transmission de maladies, si ces normes d’hygiène ne sont pas suivies. Cependant, une stricte adhérence à des exigences sanitaires tout au long du processus, en ce compris l’usage d’aiguilles stériles, le port de gants à usage unique, la désinfection de la zone cutanée à tatouer, ainsi que l’application de soins appropriés après l’encrage, permet de minimiser ces risques (SNAT, s. d.).

Dans les cas qui ont été examinés jusqu’à présent, qui relèvent de cette catégorie impliquant le « corps vivant tatoué », le défi principal réside dans le fait que la temporalité et le format de présentation des tatouages sont intrinsèquement plus limités, définis et restreints que ceux d’un objet inerte et inanimé. De fait, la mise en exposition de ces corps est relativement brève, s’étendant de quelques minutes à quelques heures à peine. La monstration en contexte institutionnel est généralement à caractère événementiel, non répétable, avec pour notable exception le cas de Tim Steiner.

LES RESTES HUMAINS TATOUÉS

Une autre caractéristique fondamentale d’un tatouage est que sa durée de vie est elle‑aussi soumise à la finitude. Inextricablement lié à son porteur, il est destiné à disparaître au décès de ce dernier. Il existe toutefois des méthodes de préservation qui ont permis l’intégration de tatouages dans des collections et leur exposition ultérieure. Parmi les méthodes de conservation, on distingue d’une part les corps entiers ou les fragments corporels, préservés de façon naturelle ou délibérée, et d’autre part les morceaux de peaux prélevés intentionnellement.

Dans certaines conditions climatiques, comme les environnements arides et secs, les corps peuvent se dessécher avant que la décomposition ne commence, conduisant à une momification naturelle. Les températures glaciales et les environnements anaérobiques peuvent également empêcher la putréfaction en ralentissant l’activité microbienne (Aufderheide, 2003). La conservation délibérée nécessite de faire appel à différentes techniques tels que l’embaumement (Aufderheide, 2003 ; Quigley, 2006) ou, plus récemment, la plastination (Von Hagens, Tiedemann et Kriz, 1987 ; Walter, 2004). À titre d’exemples, citons d’abord le corps d’« Ötzi », conservé par le froid et découvert dans un glacier des Alpes italo‑autrichiennes en 1991. Recouvert de 61 tatouages, il a été daté d’environ 3.250 av. J.‑C., ce qui en fait le plus ancien humain tatoué connu à ce jour (Deter‑Wolf, Robitaille, Krutak et Galliot, 2016). Depuis 1998, il repose au Musée archéologique du Haut‑Adige à Bolzano dans un caisson où la température et l’humidité sont strictement contrôlées[17]. Les visiteurs peuvent l’observer à travers une fenêtre de 40 cm x 30 cm (Museo archeologico dell’Alto Adige, s. d. a). Le corps naturellement momifié de « Ginger » a, quant à lui, été exhumé d’une tombe de l’époque prédynastique dans un désert proche de Gebelein, en Égypte. Il arbore un tatouage sur son bras gauche et est exposé au British Museum depuis 1899 (Friedman et al., 2018 ; Lodder, 2022, 25). Il y a aussi les têtes embaumées maories, appelées mokomokais, qui ont fait l’objet d’un commerce important au XIXe siècle, après l’arrivée des Européens en Nouvelle‑Zélande. Collectées par intérêt scientifique, attrait financier, curiosité et volonté de préserver des éléments menacés par l’influence des sociétés occidentales, bon nombre d’entre elles ont été vendues ou échangées et ont fini par être exposées dans des musées (Hole, 2006 ; Pegoraro, 2010, 188). Ce type de spécimens tatoués a l’avantage de laisser transparaître la structure porteuse de la peau, ce qui permet de maintenir la tridimensionnalité des tatouages et leur relation avec le corps. Le problème est qu’avec le temps leur peau tend à s’assombrir, parfois jusqu’à noircir totalement, rendant ainsi la lisibilité des motifs difficile, voire impossible. Matt Lodder écrit d’ailleurs au sujet de l’homme de Gebelein : « Seuls les plus assidus [l’]auront observé suffisamment longtemps, ou attentivement, pour remarquer une petite tache verdâtre sur la partie supérieure de son bras droit, presque imperceptible à la lumière naturelle. Personne, pas même les dizaines de scientifiques et de conservateurs qui l’ont examiné de près, n’a jamais réalisé que cette tache était en fait un tatouage » (2022, 25). Il a fallu attendre 2018 pour que celui‑ci soit révélé au moyen de photographies numériques infrarouges (Friedman et al.). Enfin, la découverte de restes anciens tatoués est plutôt rare.[18] Ils se trouvent majoritairement dans des collections archéologiques et leur préservation nécessite des conditions de conservation exceptionnelles, raison pour laquelle ils sont si peu exposés (Deter‑Wolf, 2023).

Il existe aussi, en seconde catégorie, des morceaux de peau tatouée sous forme de préparations sèches (tannées) ou humides (submergées dans une solution à base de formaldéhyde, d’allantoïne ou d’alcool). Contrairement aux méthodes précédentes, celles‑ci assurent une conservation stable de la forme, des contours et des couleurs des tatouages. Elles induisent toutefois une certaine forme de dématérialisation et d’abstraction du support dans la mesure où il devient souvent ardu de déterminer à quelle partie du corps le fragment de peau préservé était originellement rattaché (Kumschick, 2021, 70). Ces préparations datent pour la plupart des XIXe et XXe siècles, époques où le tatouage était perçu comme symptôme de pathologie et de déviance sociale[19] ou encore comme relique de comportements humains (Lacassagne, 1881 ; Lombroso, 1887 ; Schönfeld, 1960). Elles étaient collectées en tant que curiosités médicales et anthropologiques à des fins scientifiques et didactiques mais aussi pour leur esthétique[20]. Elles sont aujourd’hui pour la plupart conservées, et plus rarement montrées au public, dans des institutions muséales ou universitaires. Il est difficile de retracer l’origine de la majorité d’entre elles, mais il est probable qu’elles aient été obtenues dans des conditions qui paraissent aujourd’hui moralement répréhensibles : récupérées lors des dissections publiques ou privées sur des corps anonymes, de personnes racisées, de criminels et d’individus issus des classes ouvrières défavorisées (Angel, 2012, 29 et 31 ; Jelinski, 2022, 77 ; Quétel, 2016, 114 ; Sappol, 2002, 91). De nos jours, ces « objets » soulèvent des enjeux éthiques et juridiques en matière de gestion, d’accès et d’exposition. Ainsi, en 2018, cinq fragments de peaux tatouées ont été enlevés de l’exposition Sortir de sa réserve. 400 objets d’émotions au musée de la Civilisation à Québec. Cette action faisait suite à la requête d’un chercheur canadien, Jamie Jelinski, qui avait sollicité le musée pour obtenir des informations relatives à leur provenance. Le refus du musée de répondre à cette demande et les tentatives ultérieures de dissimulation témoignent de l’embarras suscité, qui trouve son origine dans la provenance de ces morceaux de peau, issus des corps de victimes d’homicides (Jelinski, 2021 ; Jelinski, 2022). Il est également intéressant de revenir sur le cas des mokomokais. Obtenues dans des circonstances coloniales contestables, avant de parvenir dans des collections publiques, elles ont fait l’objet d’une requête du musée national néo‑zélandais Te Papa Tongarewa, formulée depuis 1992, de voir revenir l’ensemble des dépouilles maories dispersées dans le monde. En France, le principe d’inaliénabilité[21]a été opposé à ces demandes de restitutions des têtes et il a fallu attendre 2010 pour que le Parlement adopte une loi l’autorisant[22](Clavandier, 2019, 81 ; Noual, 2021, 77‑78). Ces exemples de collections de restes humains génèrent malaise et indignation. Elles sont le reflet de dynamiques de domination et leur exposition met alors en lumière les inégalités profondes dans le traitement accordé à certains restes humains (Pegoraro, 2010, 198 ; Jelinski, 2022). En milieu muséal, de tels objets remettent en question les normes traditionnelles d’exposition, interrogeant les limites de ce qui est considéré comme convenable ou acceptable à montrer au public (Éloy, 2011, 55). Face à cela, plusieurs institutions ont été incitées à élaborer des directives ou des recommandations sur leur utilisation. Depuis 1986, le Code de Déontologie de l’ICOM (International Council Museum) les classe d’ailleurs comme « objets sensibles » qui devraient être traités avec respect et présentés avec tact (Cadot, 2007, 12). Leur exposition est déconseillée et n’est recommandée que si elle revêt une importance spécifique et essentielle pour le musée, et si leur contribution au discours est irremplaçable[23]. Sur le plan juridique, la définition du cadavre est ambiguë. Selon la sociologue Gaëlle Clavandier, il est perçu à la fois comme « chose sacrée ou chose extra‑ordinaire, chose digne de respect, demi‑personnalité, personne défunte » (2019, 81). Néanmoins, en dépit de ce flou conceptuel, la législation française[24] établit fermement que la dignité due au corps humain persiste post‑mortem, stipulant que les restes des défunts doivent être traités avec considération, dignité et décence.

Un dernier enjeu de l’exposition des restes humains tatoués se situe dans leur rapport à la mort, qui peut fortement impacter le spectateur. En tant que reliques humaines, à la fois intrigantes et repoussantes, elles ont le pouvoir d’évoquer l’existence antérieure de ces êtres. Leur exposition confronte également les visiteurs à leur propre corporalité et à leur propre finitude (Cadot, 2007, 87‑89 ; Kumshick, 2021, 71‑73 ; Nyssen, 2017, 92). En analysant le livre d’or de l’exposition itinérante Korperwelten/Body Worlds (Londres, 2002), le sociologue Tony Walter relève en effet que ce qui troublait le plus les visiteurs face aux corps plastinés de Gunther von Hagens étaient, entre autres, ce qu’il appelle les traces résiduelles de « surface », tels que les tatouages, les poils et le maquillage, qui symbolisent profondément l’identité humaine (Walter, 2004, 620‑621).

Compte tenu des difficultés et sensibilités liées à l’exposition des corps tatoués, vivants ou morts, d’autres méthodes peuvent être envisagées : soit reconnaître et valoriser la nature éphémère du tatouage à travers des traces et des objets résiduels qui subsistent en dehors du corps, ou par le biais de répliques humaines tridimensionnelles ; soit avoir recours à des supports différents de la peau humaine pour y appliquer des tatouages.

LES ALTERNATIVES À LA PEAU HUMAINE

LES OBJETS TÉMOINS

La première stratégie pour éviter les problématiques d’exposition des corps tatoués implique de se tourner vers des objets et des documents relatifs à la pratique du tatouage pour en illustrer et en documenter l’existence. Par cette approche, on entre dans le domaine de la trace avec ces objets‑témoins qui sont porteurs d’informations (visuelles ou/et écrites) et à travers lesquelles l’histoire du tatouage se révèle (fig. 3).

Vue de l’exposition « Tattoo », Winterthur, Gewerbemuseum, 2013. © Gewerbemuseum Winterthur, Switzerland ; Photo : Michael Lio.

Il y a d’abord les objets directement issus de la pratique tels que des outils et machines à tatouer (des aiguilles simples aux dermographes à bobines et à moteur rotatif), encres, pigments et solvants mais aussi des planches de flashs[25], stencils, esquisses, dessins et peintures de tatoueurs. Ces derniers éléments, témoignant du processus de planification et de création d’un tatouage, occupent une place prépondérante en tant qu’expôts et se voient de plus en plus régulièrement assignés une valeur esthétique ou/et artistique. Les planches de flashs, en particulier, sont fréquemment mises en avant lors d’expositions. Certaines leurs sont même entièrement dédiées comme Flash from the Past. Classic American Tattoo Designs. 1890‑1965 au Hertzberg Circus Museum de San Antonio (1994) et Pierced Hearts and True Love. A Century of Drawings for Tattoos au Drawing Center de New York (1995). Il y a ensuite les objets qui ont accompagné et entouré les tatoueurs et tatoués, tels que des affiches et bannières publicitaires, flyers d’évènements, panneaux et enseignes de shop, cartes de visites, badges et patchs ou encore des certificats de divers clubs, sociétés, guildes et associations de tatoueurs. Les œuvres d’art et artefacts culturels – comme des peintures, gravures, illustrations et sculptures ainsi que des jouets ou figurines – représentant des personnes tatouées peuvent également être classés dans cette catégorie ; de même que tous les documents écrits – correspondance, ouvrages, magazines, coupures de presse, dépliants, etc. – qui constituent des archives précieuses. Enfin, il y a les photographies et les captations filmiques et vidéographiques qui font partie des moyens médiatiques les plus couramment utilisés pour documenter et présenter les tatouages (Kumschick, 2021, 122). Comme l’énonçait André Bazin, « l’existence de l’objet photographié participe […] de l’existence du modèle comme une empreinte digitale » (1945, 16). La nature à priori objective et authentique de la photographie lui confère une puissante crédibilité comme objet‑témoin, qui est décuplée dans le cas du film par l’enregistrement mécanique du mouvement (Bazin, 1945, 13 ; Bredekamp, 2015, 176 ; Didi‑Huberman, 2003, 93).

Ces objets‑témoins recouvrent donc un très large éventail de choses dont la grande majorité se trouve entre les mains de collectionneurs privés. Les tatoueurs ont été les premiers à manifester un intérêt pour ces objets, cherchant à les valoriser dans des lieux que certains revendiquent comme musées (Demello, 2014, 742‑743 ; Lodder, 2016, xiv ; Nyssen, 2017, 65‑67 et 160). Ces espaces se trouvent souvent dans le même bâtiment que le studio de tatouage, voire dans la même pièce. C’est sur ce modèle que le premier « musée » dédié au tatouage est créé par Lyle Tuttle à San Francisco en 1974. Un grand nombre de tatoueurs ont suivi son exemple aux États‑Unis, et ailleurs dans le monde, donnant lieu à quelques initiatives sérieuses et remarquables telles que le musée d’Horiyoshi III, créé en 2000 sur deux étages d’une maison d’Yokohama, et celui d’Hanky Panky, qui s’est matérialisé en 2011 dans un bâtiment d’Amsterdam d’une superficie d’environ 1000 m2 (Demello, 2014, 330 et 20 ; Nyssen, 2017, 65‑67). Ce sont ces mêmes collections privées qui fournissent le contenu des expositions consacrées au tatouage.

La monstration de ces témoignages matériels et visuels ne soulève pas de problématique en soi, bien qu’il faille relever le fait que leur accessibilité diminue forcément à mesure que l’on remonte le fil du temps. La mise en exposition de ces nombreux substituts, directement issus de la pratique ou qui la représente, ne permet également pas d’expérimenter les qualités plastiques du tatouage, ses aspects tangibles, physiques et sensoriels. Au mieux, ils permettent une perception fragmentée du corps, qui est partielle ou momentanée (Kumschick, 2021, 61‑62). Une méthode alternative de présentation du tatouage pouvant palier à cela consiste en la reproduction tridimensionnelle de personnes tatouées.

LES REPRODUCTIONS TRIDIMENSIONNELLES

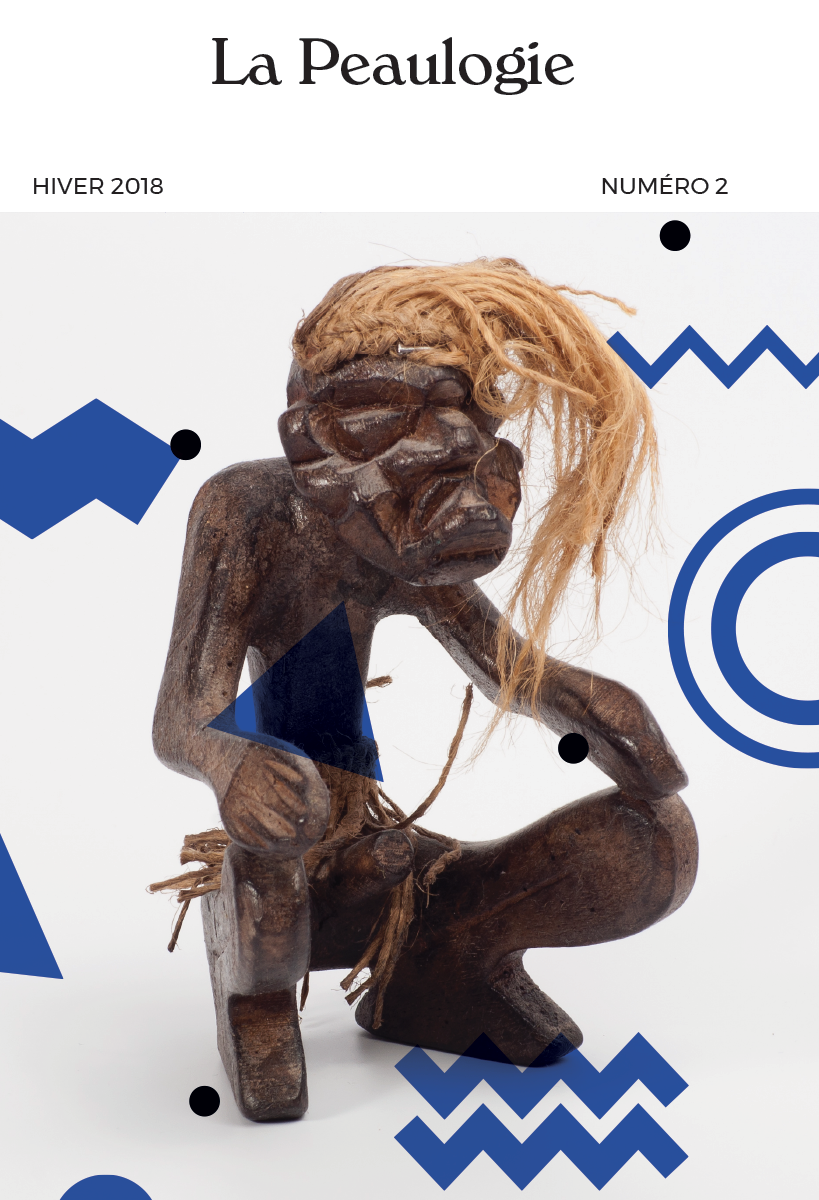

La quête de représentations hautement fidèles et réalistes des corps à des fins de monstration n’est pas nouvelle. Historiquement, les modèles anatomiques et les figures moulées en cire – particulièrement populaires à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle – en sont sans doute l’une des formes les plus répandues et les plus abouties. Initialement conçus comme outils pédagogiques et scientifiques, ils ont également trouvé leur place comme objets de contemplation dans des cabinets de cire itinérants et des musées de médecine (Lemire, 1997 ; Pirson, 2009, 33 et 163 ; Sandberg, 2002, 18‑26). Dans ces circonstances, aucune effigie, aucun moulage ni mannequin de personne tatouée n’aurait été réalisé (Kumschick, 2021, 73) ou, du moins, n’aurait subsisté. Ce genre d’exposition, ayant également des visées commerciales et sensationnelles, présentaient en outre des corps considérés comme monstrueux et étranges (Stead, 2004, 274‑275 ; Pirson, 183‑187). L’affiche Tentoonstelling « De Mensch » [Exposition « L’Homme »] illustre notamment un cabinet de cires anatomiques où apparaissent, aux côtés des préparations médicales, des cas tératologiques, des têtes d’indigènes, ainsi qu’un avaleur de sabre et ce qui pourrait être un homme tatoué (fig. 4).

Adolf Friedländer, « Tentoonstelling “De Mensch” : Tentoonstelling anatomie van de mens », 1923. © Universiteit van Amsterdam, Theatercollectie Allard Pierson.

Depuis lors, de nombreuses célébrités contemporaines tatouées ont trouvé leur place sous forme de statues de cire dans des établissements privés, tels que les musées Grévin et Tussauds. Ces lieux, étant de véritables attractions touristiques, offrent aux visiteurs la chance de « rencontrer » leurs idoles et de se prendre en photo avec elles.

Avec l’avènement des technologies de modélisation 3D conjuguées à des matériaux alternatifs, il est désormais aussi possible de reproduire des figures historiques d’un réalisme impressionnant. C’est le cas de la momie d’Ötzi qui, en 2016, au moyen de CT‑scans et d’une imprimante 3D, a pu être reproduite en trois modèles de résine recouverts d’agile et peints par le paléo‑artiste Gary Staab. Une de ces reproductions fait l’objet d’une exposition itinérante aux États‑Unis tandis que les deux autres se trouvent au DNA Learning Center de New York (Museo archeologico dell’Alto Adige, 2016). En 2011, Ötzi a également fait l’objet d’une modélisation grandeur nature par les artistes néerlandais Adrie et Alfons Kennis. S’appuyant sur une stéréolithographie du crâne et des images tomographiques informatisées puis en utilisant du silicone, de la résine synthétique, des pigments et de vrais cheveux, ils ont tenté de capturer l’apparence d’Ötzi telle qu’elle aurait pu être de son vivant (Museo archeologico dell’Alto Adige, s. d. b). Un second exemple de ce genre de modélisation serait le buste d’une guerrière scythe, réalisé par le taxidermiste suisse Marcel Nyffenegger sur la base d’un squelette découvert dans les montagnes de l’Altaï[26]. Le tatouage apposé sur son épaule provient en réalité des restes partiellement momifiés d’une autre femme de la même région, surnommée la « princesse de l’Altaï », datant du Ve siècle av. J.‑C (Nyffenegger, s. d.). Ce choix de l’artiste a conduit à des erreurs d’identification dans plusieurs sources et articles de presse (Nyffenegger, 2015), démontrant qu’une part d’interprétation plus ou moins grande est toujours présente dans de telles reconstitutions et soulignant la nécessité de les aborder avec discernement et prudence.

La mise en exposition du tatouage pourrait aussi être potentiellement enrichie par des reconstitutions numériques en trois dimensions, présentées sur tablettes tactiles et écrans. Ces reconstitutions – à l’image de celle du roi tatoué Frédéric IX (1899‑1972), réalisée pour le site internet de l’entreprise de radio‑télévision publique danoise DR sur base de photographies et films d’époque (DR Ung Digital et DR Viden, s. d.) – participeraient à une tentative de prolongement du vivant tout en offrant une expérience sensorielle et interactive aux visiteurs (fig. 5).

Reconstitution numérique du roi Frédéric IX (1899-1972) réalisée pour le site internet de l’entreprise de radio-télévision publique danoise DR, 2019. © DR Ung Digital et DR Viden ; Søren Dalager Ditlevsen.

Mais ce type de reproductions digitalisées comportent également une marge d’approximation variable ainsi qu’un potentiel effet de distanciation dû à la médiation de l’écran (Baudet et Meyer, 2019 ; Belaën, 2005). Complètement détachés de ces préoccupations liées au réalisme, des artistes se sont aussi emparés de ces nouvelles technologies pour présenter des tatouages. Dans l’exposition Shifting Skin (Wyndham Cultural Centre, 2014), l’Australienne Alisson Bennett affiche des scans de peaux tatouées pouvant être « activées » au moyen d’une application. En tenant l’appareil devant l’œuvre, une projection tridimensionnelle abstraite de l’impression émerge, donnant l’illusion que l’image se détache du mur (Evans, 2014). Une autre initiative méritant d’être mentionnée est l’exposition en ligne Skin Garden[27], inaugurée en 2021. Au sein de celle‑ci, la salle numérique Walk‑ins Welcome[28] met en avant des créations de tatoueurs incorporées à un dispositif sculptural, sonore et immersif, conçu à l’aide de supports numériques (modélisation 3D, réalité virtuelle et peinture numérique)[29].

Les différentes techniques évoquées dans cette section ont la capacité de préserver, immortaliser et affranchir le corps de ses contraintes temporelles et spatiales. Considérées comme empreinte corporelle d’un être disparu, elles confèrent une sensation de présence saisissante. Elles offrent une solution idéale pour remplacer les corps de personnes défuntes, dont la dépouille n’existe plus ou n’est pas présentable en raison de sa fragilité, mais elles restent l’illusion d’une restitution fidèle en ce qu’elles ne sont que les reflets du monde tangible. Dépendantes de l’état des dépouilles originales ou de l’accessibilité des données, et façonnées par l’interprétation et l’imagination humaine, elles peuvent parfois donner lieu à des représentations inexactes (Kumschick, 2021, 77).

LES PEAUX SYNTHÉTIQUES, ANIMALES ET VÉGÉTALES

Afin d’éviter de marquer de façon indélébile des dessins de piètre qualité sur la peau de clients, les apprentis tatoueurs s’exercent généralement sur eux‑mêmes ou sur des collègues bienveillants. Beaucoup font preuve d’ingéniosité et de créativité en choisissant d’autres types de support : du cuir animal, des peaux de cochon fraiches, des carcasses de poulet mais aussi des agrumes, du melon, des bananes, des patates ou encore des assiettes en carton (Sanders et Vail, 2008, 72‑73 ; Pete, 2021). Les fruits, malgré leur coût modique et leur accessibilité, ont une apparence très éloignée de l’épiderme humain et se détériorent rapidement, ce qui n’est pas idéal pour une exposition. La peau porcine, bien qu’elle puisse aussi être sujette à la décomposition, est la plus souvent privilégiée pour sa remarquable similitude avec la texture de la peau humaine. Dans un contexte de monstration artistique, c’est l’artiste belge Wim Delvoye qui a le plus exploité cette forme avec les nombreux cochons issus de l’Art Farm (2003‑2010) qu’il a exposé, tantôt vivants, tantôt naturalisés en trophées de chasse, montés sur des cadres ou empaillés (Delvoye, 2007). Mais ils n’étaient pas les premiers suidés tatoués et d’autres ont suivis, tels que les cochons ailés (1976 et 1984)[30]de l’Américain Andy Feehan ; les pieds en bocaux intitulés Piggy Piggy Watch your Feet (fig. 6, 2010‑2012) de la tatoueuse belge Sandrine van Heuven (Roselle et Cnudde, 2013, 84‑87) ou la série As it Pleased the Lord (2016) de Scott Campbell qui consiste en des peaux tatouées, cousues entre elles comme un « patchwork » de motifs, encadrées dans du verre et du métal avec un produit conservateur à l’intérieur. L’exploitation animale à ces fins peut en conséquence engendrer des polémiques et des scandales liés aux enjeux de maltraitance et de cruauté[31].

Sandrine van Heuven, « Piggy Piggy Watch your Feet » (pieds de cochons tatoués, formol et bocaux, 2010-2012), dans le cadre de l’exposition « Épidermiques #2 », Lille, Maison Folie Wazemmes, 2013. © Association Kraft ; Photo : Yves Bercez.

Il existe enfin des peaux et des membres synthétiques, réalisés sur empreintes, qui permettent l’application de motifs au moyen de dermographes. Généralement à destination des tatoueurs en apprentissage, les peaux synthétiques, en silicone ou en latex, sont aujourd’hui accessibles aisément sur internet à des formes, des tailles, des qualités et des prix variables. Les membres semblent être une option de plus en plus populaire pour présenter le travail de tatoueurs contemporains (Nyssen, 2017, 93 ; Kumschick, 2021, 77), comme en témoignent entre autres : les cinq bras en élastomère de Guy le Tatooer présentés pour la première fois à la galerie parisienne Gimpel & Müller en 2010 (fig. 7) ; les huit mains en latex[32] des expositions Épidermiques à Béthune (2012), Épidermiques #2 à Lille (2013) et Encres Marines à Coudekerque‑Branche (2013) ; les treize fragments de corps commandés pour l’exposition Tatoueurs, Tatoués au Musée du Quai Branly en 2014 (Anne & Julien, Galliot et Bagot, 2014, 238‑240) ; et les « 100 mains » recouvrant un mur de l’exposition Tattoo. British Tattoo Art Revealed au National Maritime Museum de Cornouailles en 2017 (Snape, 2017, 24‑29).

Guy Le Tatooer, Sans titre (bras tatoués en élastomère, caisses en bois, moulures et velours, 84 x 40 x 22 cm, 2010), dans le cadre de l’exposition « Guy Le Tatooer & JR Morte », Paris, Galerie Gimpel & Müller, 2010. © Galerie Gimpel & Müller ; Photo : Gabriel Müller.

Mais même si ces options synthétiques sont conçues pour imiter la texture de la peau humaine, elles ne reproduiront jamais parfaitement son élasticité et sa souplesse car elles n’ont simplement pas la même plasticité.

Tous ces matériaux présentent en tout cas l’avantage de ne pas être intrinsèquement liés au corps d’un individu. Ils confèrent aux tatoueurs une liberté d’expression accrue, les affranchissant des desideratas de leur clientèle (Nyssen, 2017, 95‑103). Ils offrent l’opportunité à certains tatoueurs et artistes de réaliser des pièces autonomes, clairement conçues pour un dispositif expographique, présentables dans des vitrines ou sur des cimaises. Ces démarches permettent aussi au spectateur de ne s’attacher qu’au dessin et à la technique, sans être confronté aux problématiques inhérentes à la nature du support originel.

CONCLUSION

L’analyse du tatouage comme expôt permet de mettre en perspective l’évolution de sa présentation publique et de sa perception au fil de du temps. Elle révèle la grande variété des lieux investis et des formes de monstration employées – allant du corps tatoué, vivant ou mort, aux nombreux d’objets et moyens qui servent d’alternatives à la peau humaine. Chacune de ces modalités d’exposition présente ses propres défis et enjeux à prendre en considération.

La nature du tatouage est déterminante et contraignante à bien des égards. Son support d’origine, le corps humain, est l’espace où il prend tout son sens. C’est sur ce terrain vivant qu’il est créé, qu’il évolue et interagit avec son environnement. Mais, face à la difficulté générale d’inclure des corps dans un espace d’exposition, il semble essentiel de réfléchir aux implications en termes de consentement et de respect de la personne . Il convient également de s’interroger sur la pertinence de l’inclusion de restes humains, sur la manière formelle de les présenter et sur la nécessité de les contextualiser en clarifiant, autant que possible, leur provenance (Kumschick, 2021, 72 ; Pegoraro, 2010, 198). Face au caractère éphémère et à la labilité de la pratique, il est nécessaire d’adopter une démarche créative et d’explorer diverses stratégies de présentation et de visualisation. L’ensemble des alternatives à la peau humaine pallient les problèmes inhérents à la monstration de cette pratique et fournissent un apport documentaire, historique, parfois même artistique, d’une grande richesse pour les spectateurs. Toutefois, à l’instar des arts vivants et performatifs (théâtre, danse, musique, etc.), ces substitutions ne peuvent capturer que des fragments ou des aspects de la pratique originale, perdant ainsi une partie de son essence et son authenticité.

BIBLIOGRAPHIE

(1994), Flash from the Past. Classic American Tattoo Designs, 1890-1965 [cat. exp.]. San Antonio : Herzberg Circus Collection & Museum.

Andrieu É., (2016), Les animaux tombés dans l’art et saisis par le droit, Ligeia, 145-148, 82-87. https://www.cairn.info/revue-ligeia-2016-1-page-82.htm

Angel G., (2012), The Tattoo Collectors. Inscribing Criminality in Nineteenth Century France, Bildwelten des Wissens. Präparate, 9(1), 29-38.

Angel G., (2013a, 27 mai), Tattoos That Repel Venomous Creatures! The Tragic Tale of Prince Giolo, UCL. https://blogs.ucl.ac.uk/researchers-in-museums/2013/05/27/the-tragic-tale-of-prince-giolo/.

Angel G., (2013b), In the Skin. An Ethnographic-Historical Approach to a Museum Collection of Preserved Tattoos [thèse de doctorat, Université College London].

Aufderheide A. C., (2003), The Scientific Study of Mummies. New York : Cambridge University Press.

Bancel N., (2014), Et la race devint spectacle. Généalogie du zoo humain en Europe et aux États-Unis (1842-1913). Dans Bancel N., David Th. et Thomas D., L’invention de la race. Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires, 315-330. Paris : La Découverte.

Barnes G., (2006), Curiosity, Wonder, and William Dampier’s Painted Prince, Journal for Early Modern Cultural Studies, 6(1), 31-50. http://www.jstor.org/stable/40339561.

Baudet M. et Meyer M., (2019, 15 janvier), Muséifier le vivant, Techniques & Culture [en ligne], Varia, 1-14. https://doi.org/10.4000/tc.9287

Bazin A., (1945), Ontologie de l’image photographique. Dans Bazin A., (1985), Qu’est-ce que le cinéma ?, 9-18. Paris : Éditions du Cerf.

Belaën F., (2005), L’immersion dans les musées de science. Médiation ou séduction ?, Culture & Musées, 5, 91-110.

Bennett A., (s. d.), Portfolio et Abridged Curriculum Vitae, Absculpts [site de l’artiste]. https://www.absculpts.art/

Bertin C., (2010, 26 mars), Demande de brevet invention FR2958066A1. Paris : Institut National de la Propriété Industrielle. https://patents.google.com/patent/FR2958066A1/fr

Blanchard P., Boëtsch G. et Snoep N. J., (2011), Exhibitions. L’invention du sauvage [cat. exp.]. Paris : Actes Sud.

Boëtsch G. et Blanchard P., (2014), Du cabinet de curiosité à la « Vénus hottentote » : la longue histoire des exhibitions humaines. Dans Bancel N., David Th. et Thomas D., L’invention de la race. Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires, Paris : La Découverte, 205-215.

Bogdan R., (2013), La Fabrique des monstres. Les États-Unis et le Freak Show. 1840-1940. Paris : Alma.

Bogdan R., (2014), Race, forains, handicap et phénomènes de foire. Dans Bancel N., David Th. et Thomas D., L’invention de la race. Des représentations scientifiques aux exhibitions populaires, 217-231. Paris : La Découverte.

Bredekamp H., (2015), Théorie de l’acte d’image. Paris : La Découverte.

Cadot L., (2009), En chair et en os : le cadavre au musée. Valeurs, statuts et enjeux de la conservation des dépouilles humaines patrimonialisées. Paris : École du Louvre.

Campbell S., (s. d.), As it Pleased the Lord, Scott Campbell Studio [site de l’artiste]. http://www.scottcampbellstudio.com/as-it-pleased-the-lord-1

Clavandier G., (2019), De nouvelles normes à l’égard des restes humains anciens : de la réification à la personnalisation ?, Revue canadienne de bioéthique, 2(3), 79-87. https://doi.org/10.7202/1066465ar

DCMS (2005), Guidance for the Care of Human Remains in Museum. Londres : DCMS. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-the-care-of-human-remains-in-museums

Delvoye W., (2007), Art Farming. 1997-2006. Gand : Rectapublishers.

Demello M., (2000), Bodies of Inscription. A Cultural History of the Modern Tattoo Community. Durham : Duke University Press.

Demello M., (2014), Inked. Tattoos and Body Art around the World, vol. 1. Santa Barbara : ABC-CLIO.

Desvallées A., (1998), Cent quarante termes muséologiques ou petit glossaire de l’exposition. Dans de Bary M.-O. et Tobelem J.-M., Manuel de muséographie. Petit guide à l’usage des responsables de musée, 205-251. Biarritz : Séguier.

Deter-Wolf A, Robitaille B, Krutak L. et Galliot S., (2016), The World’s Oldest Tattoos, Journal of Archaeological Science, 5, 19-24. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.11.007

Deter-Wolf A., (2023, 2 mai), Tattooed Human Mummies Database, Version 6.0 [base de données]. Figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.5738439

Deter-Wolf A., (2023) Tattooed Human Mummies [ArcGIS story map]. https://arcg.is/0LS89e0

Dias N., (1998), The visibility of difference. Dans Macdonald Sh., The Politics of Display. Museums, Science, Culture, 36-52. Londres et New York : Routledge.

Didi-Huberman G., (2003), Images malgré tout. Paris : Minuit.

DR Ung Digital et DR Viden, (s. d.), The tattoos of the King – recreated, DR.DK [en ligne]. https://www.dr.dk/historie/webfeature/frederik-9-tattoouk

Éloy C., (2011), De l’art d’accommoder les restes. Aux limites de l’exposition ?, Vie des Musées, 23.

Evans M., (2014), Shifting Skin By Alison Bennett [cat. exp.]. Wyndham : Wyndham Art Gallery. https://msalisonbennett.files.wordpress.com/2014/07/exhibitions-2014-shifting-skin-catalogue-2014-9-2-a824439.pdf

Feehan A., (2002), Andy Feehan. Tattooed Pigs and Hairless Dogs, Andrew Feehan [site de l’artiste]. https://andrewfeehan.com/51-2/

Fenske M., (2007), Tattoos in American Visual Culture. New York : Springer.

Field Museum, (2016), Get a tattoo at The Field Museum’s new tattoo shop. (For real.), Field Museum [dossier de presse]. https://www.fieldmuseum.org/about/press/get-tattoo-field-museums-new-tattoo-shop-real

Fondation 30 Millions d’Amis, (2010), Exposition. L’objet du scandale, 30 Millions d’Amis. https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/1674-exposition-lobjet-du-scandale/

Friedman R., Antoine D., Talamo S, Reimer P. J., Taylor J. H., Wills B. et Mannino M. A., (2018), Natural mummies from Predynastic Egypt reveal the world’s earliest figural tattoos, Journal of Archaeological Science, 92,116-125. https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.02.002

Gonseth M.-O., (2000), L’illusion muséale. Dans Gonseth M.-O., Hainard J. et Kaehr R., La Grande illusion, 155-164, Neuchâtel : Musée d’ethnographie.

Hardy E. et Demello M. (eds), (1995), Pierced Hearts and True Love. A Century of Drawings for Tattoos [cat. exp.]. New York : Drawing Center.

Hardy L., (2016), Tattoo. An Illustrated Miscellany. Londres : Robinson.

Hill A., (1970, 1er octobre), Tattoo Renaissance, The Rolling Stones, 38-39.

Historischen Museum der Pfalz, (2010, décembre), Von Angesicht zu Angesicht. Rekonstruierter Schädel einer Amazone im Historischen Museum der Pfalz zu sehen, Praeparator [dossier de presse]. https://www.praeparator.ch/pdf/Pressetext_Kopfrekonstruktion.pdf

Hole B., (2006), « Loose Notions about heads ». The repatriation of human remains in New Zealand. [Mémoire, Birkbeck College].

Hyland Th., (2012, 11 juillet), The Human Canvas: Tim the Tattoo Man, Red Bubble Blog. https://blog.redbubble.com/2012/07/the-human-canvas-tim-the-tattoo-man/

Jelinski J., (2021, 11 mai), Why Does Quebec’s Museum of Civilization « Own » Human Remains?, Hyperallergic [en ligne]. https://hyperallergic.com/

Jelinski J., (2022), « Go and Take a Look at Millie Now ». Murder, Tattooed Remains and Museum Ethics in Quebec. Dans Chynoweth A., Museums and the working class, 74-87. New York : Routledge.

Knox S., (1971), Heyday of Tattooing Recalled at Folk Art Museum, New York Times, 30., 8 octobre. https://www.nytimes.com/1971/10/08/archives/heyday-of-tattooing-recalled-at-folk-art-museum.html

Kumschick S., (2021), Tattoos zeigen. Darstellungsformen von Tätowierungen in der kuratorischen Theorie und Praxis. Bielefeld : Transcript Verlag.

Lacassagne A., (1881), Les tatouages. Étude anthropologique et médico-légale. Paris : Librairie Baillière et Fils.

Larousse, (s. d. a), Exposer, Dictionnaire Larousse [en ligne]. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exposer/32311

Larousse, (s. d. b), Tatouage, Dictionnaire Larousse [en ligne]. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tatouage/76829#75934

Le Breton D., (1995), Anthropologie de la douleur. Paris : Métaillé.

Le Breton D., (2014), Le tatouage ou la signature de soi. Madrid : Casimiro.

Le Robert, (s. d.), Exhibition, Dictionnaire Le Robert [en ligne]. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/exhibition

Lebois A., (2014), Droit d’auteur et corps humain. Le corps comme support d’une œuvre de l’esprit » [preprint]. Dans Mélanges en l’honneur du professeur André Lucas, 519-532. Paris : LexisNexis. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01395530

Lemire M., (1997), Les collections de cire, au carrefour du renouveau pédagogique et scientifique de l’anatomie. Dans Blanckaert C. et al. (eds), Le Muséum au premier siècle de son histoire, 509-521. Paris : Muséum national d’Histoire naturelle. https://books.openedition.org/mnhn/1762?lang=fr

Liesowska A., (2015, 6 février), Is this the face of an ancient Amazon female Warrior?, The Siberian Times. https://siberiantimes.com/science/casestudy/features/f0055-is-this-the-face-of-an-ancient-amazon-female-warrior/

Lodder M., (2010), Body Art. Body Modification as Artistic Practice [thèse de doctorat, Université de Reading].

Lodder M., (2022), Painted People. Humanity in 21 Tattoos. Glasgow : William Collins.

Lombroso C., (1887), L’homme criminel. Turin : Bocca Frères.

Lyon Exposition, (1913, 13 août), La section de police technique, Lyon Exposition 1914, 5, 1. https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32810041t

MAS, (2016a), Body Art, Mas. https://mas.be/fr/activite/body-art

MAS, (2016b), Pop-up tattooshop à l’exposition « Body Art », Mas. https://mas.be/fr/page/pop-tattooshop-%C3%A0-lexposition-body-art

Mifflin M., (2013), Bodies of Subversion. A Secret History of Women and Tattoos. New York : Powerhouse Books.

Mitaine Ch., (2017), Le tatouage et le principe de dignité humaine, Médecine & Droit, 146-147, 115-120.

Müller G. et Nyssen A., (2017, 3 mai), Entretien avec Gabriel Müller, galeriste français [entretien téléphonique].

Museo archeologico dell’Alto Adige, (2016, 19 avril), Presentation of an Ötzi mummy replica by paleoartist Gary Staab, Iceman [dossier de presse]. https://www.iceman.it/en/presentation_iceman_mummy_copy/

Museo archeologico dell’Alto Adige, (s. d. a), The Mummy, Iceman [en ligne]. https://www.iceman.it/en/the-mummy/

Museo archeologico dell’Alto Adige, (s. d. b), Who was Ôtzi. The reconstruction, Iceman [en ligne]. https://www.iceman.it/en/who-was-oetzi/

Muséum de Rouen, (2007), La Ville de Rouen restitue une tête maorie au gouvernement néo-zélandais [dossier de presse]. https://rouen.blogs.com/tetemaori/files/dp_maori_07.pdf

Natural History Museum of LA County, (2017), Tattoo Exhibition Spotlights Southern Californian Artists at the Natural History Museum of Los Angeles County, NHM [dossier de presse], 19 novembre. https://nhm.org/press/press-tattoo-exhibition-spotlights-southern-californian-artists-natural-history-museum-los

Nyffenegger M. [@Praeparator], (2015, 31 janvier), It is the reconstruction of an « Amazon from Ak-Alach » and NOT the « Princess Ukok » [tweet], Twitter. https://twitter.com/Praeparator/status/561558494068088832

Nyffenegger M., (s. d.), Gesichtsrekonstruktion Skythen-Frau, Praeparator [site de l’artiste]. https://www.praeparator.ch/150_d_rekonstruktionen.htm

Nyssen A., (2017), L’art du tatouage contemporain. Reconnaissance et artification [mémoire, Université de Liège].

Nyssen A., (2023), Peaux tatouées comme œuvres d’art et objets de collection. Enjeux éthiques et légaux, Droit et Cultures, 85. https://doi.org/10.4000/droitcultures.9324

Osterud, A. K., (2014), The Tattooed Lady. A History. Maryland: Taylor Trade Publishing.

Ottavi M, (2012), Tim Steiner, enchères et en os, Libération, 8 octobre. https://www.liberation.fr/arts/2012/10/08/tim-steiner-encheres-et-en-os_851770/

Output Field, (2021), Skin Garden, Output Field [en ligne]. https://outputfield.com/skingarden

Pegoraro A., (2010), Le mokomokai du Musée ethnographique Juan B. Ambrosetti (1910-2004), Gradhiva, 11, 188-199. https://journals.openedition.org/gradhiva/1735#tocto1n2

Pete, (2021, 23 décembre), What Is The Best Fruit To Practice Tattooing On?, Tattify [en ligne]. https://tattify.com/tattooing-fruit/

Pirson Ch., (2009), Corps à corps. Les modèles anatomiques entre art et médecine. Paris : Mare et Martin.

Putzi J., (2012), Identifying Marks. Race, Gender, and the Marked Body in Nineteenth-Century America. Géorgie : University of Georgia Press.

Quétel É., (2016), Les collections de peaux humaines tatouées, Technè, 44, 114-117. https://doi.org/10.4000/techne.1186

Quigley Ch., (2015), Modern Mummies. The Preservation of the Human Body in the Twentieth Century. Jefferson : McFarland.

Roselle B. et Cnudde S., (2013), Expositions « Épidermiques I », « Épidermiques II » et « Encres marines » [cat. exp.]. Lille : Kraft.

Rubin A., (1995 [1988]), dans Rubin A. (éd.), Marks of Civilization. Artistic Transformations of the Human Body, 3e éd. Los Angeles : Museum of Cultural History.

Sandberg M. B., (2002), Living Pictures, Missing Persons. Mannequins, Museums and Modernity. Princeton : Princeton University Press.

Sanders Cl. R. et Vail D. A., (2008 [1989]), Customizing the Body. The Art and Culture of Tattooing, 2e éd. Philadelphie : Temple University Press.

Sappol M., (2002), A Traffic of Dead Bodies. Anatomy and Embodied Social Identity in Nineteenth-Century America, Princeton : Princeton University Press.

Schiffmacher H., (2020), Tattoo. 1730s-1970s. Henk Schiffmacher’s Private Collection. Paris : Taschen.

Snape A., (2017), 100 Hands, Fathom. The Journal of the National Maritime Museum Cornwall, 1, 24-29. https://nmmc.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/NMMC_Fathom_2017_Issue-1.pdf

SNAT, (s. d.), Hygiène, Syndicat National des Artistes Tatoueurs [en ligne]. https://syndicat-national-des-artistes-tatoueurs.assoconnect.com/page/86338-hygiene

Stead E., (2004), Le monstre, le singe et le fœtus. Tératogonie et décadence dans l’Europe fin-de-siècle. Genève : Droz.

Sturtevant W. C., Francker M. et Glaser, H. W., (1980), The first Inuit depiction by Europeans, Études/Inuit/Studies, 4(1/2), 47-49. http://www.jstor.org/stable/42869797

Tucker M., (1981), Tattoo. The state of the art, Artforum, 19(9), 42‑47.

Von Hagens G., Tiedemann K. et Kriz W., (1987), The current potential of plastination. Anatomy and embryology, Anat Embryol, 175(4), 411-421. https://doi.org/10.1007/BF00309677

Walter T., (2004), Plastination for Display: A New Way to Dispose of the Dead, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 10(3), 603-627. https://www.jstor.org/stable/3803797

[1].↑. Le terme « expôt » est défini par André Desvallées comme étant une « unité élémentaire mise en exposition, quelles qu’en soient la nature et la forme, qu’il s’agisse d’une vraie chose, d’un original ou d’un substitut, d’une image ou d’un son » (1998, 223). Marc‑Olivier Gonseth décrit également le concept d’« expôt » (ou « exponat ») comme « désignant tous les objets au sens large, incluant donc les matériaux visuels, sonores, tactiles ou olfactifs susceptibles d’être porteurs de sens dans le cadre de l’exposition » (2000, 157).

[2].↑. Cette typologie a été entamée lors de notre mémoire de master (2017) et affinée durant notre thèse (en cours depuis 2019). Cette recherche repose aussi sur les réflexions élaborées par Susanna Kumschik pour l’exposition Tattoo – qui s’est tenue au Gewerbemuseum Winterthur (2013) et au Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (2015) – et qui ont été publiées dans l’ouvrage Tattoos Zeigen. Darstellungsformen von Tätowierungen in der kuratorischen Theorie und Praxis (2021, 63). Les exemples cités dans cet article sont représentatifs mais ils ne sont pas exhaustifs. lls proviennent du corpus d’expositions, conçu dans le cadre de notre recherche doctorale, qui est composé jusqu’à présent de plus de 250 expositions en lien avec le tatouage.

[3].↑. Un « freak » désigne une personne présentée comme une curiosité ou une anomalie en raison de caractéristiques physiques, biologiques ou autres traits inhabituels. Les « freak shows » ou « spectacles de monstres » étaient des attractions populaires dans les foires et les cirques, en particulier au XIXe et au début du XXe siècle.

[4].↑. O’Connell affirmait avoir été tatoué alors qu’il était prisonnier des indigènes des îles Marquises.

[5].↑. Costentenus prétendait être un prince albanais qui avait été capturé et tatoué de force par des Tartares en Asie.

[6].↑. Surnommée « The Tattooed Lady », Hildebrandt est une femme américaine qui prétendait d’avoir été tatouée de force par son père, Martin Hildebrandt, alors qu’ils étaient détenus par des « démons à la peau rouge ».

[7].↑. Surnommée « la belle Irène », Woodward est une femme américaine tatouée par Samuel O’Reilly et Charles Wagner. Elle expliquait avoir eu ses tatouages au Texas afin de se protéger de l’attention d’Amérindiens hostiles.

[8].↑. Surnommée « Beauté bleue orientale tatouée » ou « Polychromo vivante », elle prétendait être Égyptienne et d’avoir été tatouée contre son gré par les Peaux rouges du Dakota.

[9].↑. La première convention a été organisée par Dave Yerkuw et s’est déroulée à Houston en 1976 (Demello, 2014, 138).

[10].↑. Parfois ces évènements sont sans lien direct avec les expositions en cours ou les pièces du musée. Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel (23 et 24 octobre 2021) et l’Aquarium Museum de Liège (7 et 8 octobre 2023) ont notamment invité des tatoueurs à proposer des motifs inspirés de l’océan dans l’objectif de récolter des fonds pour la préservation marine et la sensibilisation à la protection des écosystèmes.

[11].↑. La première institution à avoir présenté une reconstitution d’un studio de tatouage est le Museum of Folk Art de New York dans son exposition Tattoo (5 octobre 1971‑28 novembre 1972) mais aucun tatouage ne pouvait y être effectué car la pratique était toujours illégale à l’époque (Knox, 1971).

[12].↑. Le MAS proposait d’une part un diorama d’un salon de tatouage des années 1950 et, d’autre part, un tattoo shop où les visiteurs pouvaient se faire tatouer à certaines heures de la journée ou sur rendez‑vous. Les tatoueurs invités avaient créé des dessins sur base de la collection du musée. Parmi les tatoueurs se trouvaient : Joe Dynamite, Mr. Levinetto, MXW‑tattoo, Jan Vanderoost, Vincent Hocquet (Beautiful Freak Tattoo), Jean « Crow » Corneille (Beautiful Freak Tattoo), Eva Mpatshi (Beautiful Freak Tattoo), Nina Bentein (Beautiful Freak Tattoo), Gypy Letienne (Beautiful Freak Tattoo) (MAS, 2016a ; MAS, 2016b).

[13].↑. La liste des tatoueurs invités comprend : Joel Molina (Chicago Tattoo), Lance Lloyd (Taylor Street Tattoo), Tine DeFiore (Black Oak Tattoo), Stephanie Brown (Butterfat Studios) et Zach Stuka (Deluxe Tattoo) (Field Museum, 2016).

[14].↑. Robert Atkinson et Small Paul (The Original True Tattoo) comptent parmi les tatoueurs invités. Tattoo est une exposition itinérante qui a été élaborée par le Musée du quai Branly ‑ Jacques Chirac à Paris en 2014 sous le titre initial de Tatoueurs, tatoués (Natural History Museum of LA County, 2017).

[15].↑. Le projet Chaïm Soutine (2004) rassemble notamment 31 artistes qui ont créé des dessins destinés à être tatoués sur des volontaires. Quelques motifs ont pu être encrés au Barbican Center de Londres et d’autres au studio de tatouage Happy Sailor, appartenant au tatoueur Barry Hogarth (Nyssen, 2023).

[16].↑. Par exemple : Dan Perjovschi avec Romania au Festival de performance Europe Zone East à Timişoara en 1993 ; Santiago Sierra avec 160 cm Line Tattooed on 4 People à l’El Gallo Arte Contemporáneo de Salamanca en 2000 ; Reza Asung Afisina avec An Easy Time With Parenthood en 2008 ; Scott Campbell avec Whole glory à la Milk Gallery de New York en 2015 ; Dennis Tyfus avec No Choice en 2015 ; Didier Clain avec The Tattoo Studio à Cneai à Pantin en 2017 ; Marco Godinho avec Forever Immigrant à VT Artsalon à Taipei en 2018 ; Amanda Wachob avec Sweetheart au Whitney Museum Shop en 2018 ; etc.

[17].↑. Le caisson est maintenu à une température constante de ‑6 degrés avec une humidité relative de 98 %. Pour préserver son humidité naturelle, la momie est régulièrement aspergée d’eau stérile.

[18].↑. L’archéologue américain Aaron Deter‑Wolf a mis en place une base de données sur les momies humaines tatouées conservées dans des archives archéologiques. Elle est mise à jour régulièrement (la dernière date de mai 2023 : https://arcg.is/0LS89e0). À ce jour, cette base de données ne contient toutefois pas encore « d’exemples historiques de peaux tatouées délibérément conservées provenant de collections européennes et japonaises (comme l’exemple vu ici de la Wellcome Collection), de momies non publiées provenant de collections privées et institutionnelles, ou d’individus exposés dans des musées mais non discutés dans les sources archéologiques ».

[19].↑. Durant l’Exposition Internationale Urbaine de Lyon (1914), la collection de tatouages et les statistiques criminelles du docteur Lacassagne étaient notamment présentés dans la section XXXVII, dédiée aux Laboratoires de police (Lyon Exposition, 1914).

[20].↑. C’est le cas notamment de la collection du docteur Masaichi Fukushi (1878‑1956) qui comprend 105 peaux et est exposée au Musée de Médecine de l’Université de Tokyo. L’exposition n’est pas accessible au public et les visites sont exceptionnelles. Ces pièces ont été léguées par leurs propriétaires en toute connaissance de cause. Ils souhaitaient, tout comme le Dr Fukushi, que les « œuvres » perdurent après leur décès (Quigley, 2006, 152‑153).

[21].↑. Article 457‑5 du Code du patrimoine français.

[22].↑. Loi n° 2010‑501 du 18 mai 2010.

[23].↑. Article 2.7 du Guidance for the Care of Human Remains in Museum (DCMS, 2005, Art 2.7, 20).

[24].↑. Article 16‑1‑1 du Code civil (Clavandier, 2019, 80‑81).

[25].↑. Une planche de flash consiste en une série de dessins ou de motifs de tatouage préconçus que les tatoueurs exposent généralement dans leurs studios. Ils servent souvent de source d’inspiration pour les clients et peuvent être choisis tels quels ou modifiés.

[26].↑. Il s’agit d’une commande du musée historique du Palatinat à Spire, en Allemagne, pour l’exposition Amazonen – Geheimnisvolle Kriegerinnen en 2010 (Historischen Museum der Pfalz, 2010 ; Nyffenegger, s. d.).

[27].↑. Visible sur le site : https://newart.city/show/skingarden.

[28].↑. Visitable sur le site : https://newart.city/show/walkinswelcome.

[29].↑. Cette salle numérique est le fruit d’une collaboration entre des artistes américains – Lady Bambs (pour l’espace), Alex Shilt (pour la sculpture) et Sammie Veeler (pour le son) – et quatre tatoueurs pour les motifs : Hyodomachin (Corée), Lv Dian (Chine), Ilia Zarkov (Russie) et Pang (États‑Unis) (Output Field, 2021).

[30].↑. Il a également tatoué deux chiens sans poils entre 1977 et 1982 (Feehan, 2002).

[31].↑. Delvoye avait d’ailleurs décidé de réaliser les tatouages en Chine, où la législation sur la protection animale est plus laxiste. Ces projets ont été fortement critiqués et décriés, notamment par l’association 30 Millions d’Amis (Fondation 30 Millions d’Amis, 2010). En France, l’article 515‑14 de la loi du 16 février 2015, reconnaît que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Des répressions existent mais elles ne s’appliquent toutefois qu’aux animaux domestiques, apprivoisés ou en captivité (Andrieu, 2016, 83).

[32].↑. Ces mains ont été réalisées par Camille Bertin. Elle a déposé une demande de brevet pour son invention en 2010 : « La présente invention concerne une pièce anatomique à peau artificielle, apte à être piquée avec des aiguilles de tatouage, qui comporte une couche externe translucide simulant la texture et la consistance de l’épiderme de la peau humaine, et une sous‑couche translucide, qui est directement en contact avec la couche externe, et qui simule la consistance du derme et de l’hypoderme de la peau humaine, ladite sous‑couche étant plus épaisse et plus molle que la couche externe, une aiguille de tatouage pouvant traverser la couche externe jusque dans la sous‑couche. » (Bertin, 2010, 1).