Référence électronique

Morin M., (2024), « Bleu choléra. Signe de la maladie, indice de l’irréel. », La Peaulogie 11, mis en ligne le 28 octobre 2024, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/bleu-cholera-irreel

Bleu choléra signe de la maladie, indice de l’irréel. La peau et sa couleur comme éléments actanciels du Hussard sur le toit (Giono, 1951) et frontière narrative entre littérature et médecine, par le procédé de la sensorialisation.

-

Description

Marianne MORIN

Titulaire de la chaire de documentation, ISG Paris 06, enseignante, directrice de publication de la revue littéraire Débuts, Paris.

Résumé

Si la description de cas médicaux n’est pas en soi un genre littéraire, il est admis que la littérature et le roman peuvent appuyer la compréhension d’une maladie. Cependant, dans Le Hussard sur le toit, la maladie du choléra décrite par Giono était déjà connue du domaine médical à la parution de l’ouvrage. L’écrivain utilise la manifestation cutanée, sa coloration en bleu, comme symptôme de la maladie pour organiser sa narration et permettre au personnage principal, Angelo, de reconnaître les individus contaminés, et à la fin du roman, de sauver le personnage de Pauline, représentant sans doute la mère décédée de l’écrivain. Nous proposerons que l’utilisation de la peau et l’exagération du symptôme jouent un rôle actif dans la progression de l’histoire, c’est‑à‑dire qu’elles constituent un élément actanciel, de narration, avec le rôle de déclencheur de l’action du personnage principal.

La peau agit en tant qu’interface entre la médecine et la littérature, mais aussi entre deux personnages ou deux êtres, patient et médecin, (ou de l’avatar du médecin comme c’est le cas d’Angelo, non qualifié en sciences médicales). C’est la possibilité de créer dans l’imagination du lecteur une forme de sensorialité qui justifie l’exagération de la couleur bleue, symbole esthétique et de cosmogonie chère à Giono. Nous postulerons donc que la sensorialisation, c’est‑à‑dire le fait que le texte, dans son contenu, projette le lecteur sur l’un des cinq sens pour lui faire ressentir l’histoire, constitue un élément efficace de narration, et que la peau, dans Le Hussard, est utilisée comme élément de sensorialisation visuelle (et non de toucher comme nous pourrions l’attendre). Nous examinerons en quoi la narration est un élément commun ou contradictoire entre la médecine et la littérature.

Mots-clés

Littérature, Médecine narrative, Peau, Giono, Choléra, Cyanose, Bleu, Symptomatologie, Narration, Médecine, Sémiologie, Maladie, Roman

Abstract

If the description of medical cases is not a literary genre in itself, it is widely accepted that literature and novels can contribute to the understanding of a disease. However, in Le Hussard sur le toit (The Horseman on the Roof), 1951, the portrayal of cholera was already known in the medical field at the time of the Giono’s book’s publication. The author uses the cutaneous manifestation, its blue discoloration, as a symptom of the disease to structure the narrative and enable the main character, Angelo, to recognize the infected individuals and ultimately save the character of Pauline, who likely represents the deceased mother of Giono. We propose that the use of the skin and the exaggeration of the symptom play an active role in the progression of the story, functioning as a narrative actant and triggering the main character’s actions.

The skin acts as an interface between medicine and literature, as well as between two characters or beings, patient and doctor, or its avatar, as in the case of Angelo who lacks medical qualifications). It provides the opportunity to create a form of sensoriality in the reader’s imagination, justifying the exaggeration of the blue color, which holds the dear‑to‑Giono aesthetic and cosmogonic symbolism. Therefore, we posit that sensorialization, meaning that the text, through its content, projects the reader onto one of the five senses to evoke an emotional response to the story, constitutes an effective element of narration. In Le Hussard, the skin is employed as a visual sensorialization element (rather than touch, as one might expect). We will examine how narration serves as a common or contradictory element between medicine and literature.

Keywords

Literature, Narrative Medicine, Skin, Giono, Cholera, Cyanosis, Blue, Symptomatology, Narration, Medicine, Semiology, Disease, Novel.

« [L’enfant] se couvrait de marbrures violettes » : Jean Giono, dans Le Hussard sur le toit (1951, 67), décrit le phénomène d’une peau cyanosée, évoquant un personnage atteint de choléra. Le roman de Giono s’articule autour du déploiement d’une épidémie de choléra et des aventures d’Angelo, colonel de hussards qui traverse la Provence pour y échapper.

La cyanose, du grec kyaneos, bleu, et (cyan) — osis, action de transformation, de changement, signifie littéralement « devenir bleu », ou « bleuir ». « La cyanose est une coloration anormale bleutée de la peau, due à l’oxygénation insuffisante du sang. La cyanose apparaît lorsque du sang appauvri en oxygène (désoxygéné) et de couleur bleuâtre plutôt que rouge, perfuse la peau. »[1], rapporte le manuel MSD, ouvrage de référence diagnostique et thérapeutique en médecine. « Bleutée », « bleuâtre » : ces mots supposent une couleur non soutenue.

C’est l’anomalie de coloration de la peau que choisit Giono pour caractériser la maladie du choléra, une pathologie qui n’est pas celle de la peau, mais dont le symptôme le plus directement visible est la cyanose[2]. Fulgurante, la mort par choléra est au XIXe siècle une probabilité lors de ses différentes épidémies, tant la maladie est confondable avec d’autres et se propage rapidement[3]. Pouvant étonner l’observateur de l’époque, le symptôme de cyanose est décrit par l’écrivain tout au long d’un roman dans lequel Angelo se retrouve lui‑même accusé d’empoisonner les fontaines, intermédiaires par lesquelles se diffuserait la maladie.

Le choléra est une maladie infectieuse humaine qui se contracte en consommant un aliment ou un liquide contaminé par la bactérie Vibrio Cholerae.[4] La littérature scientifique ne signale pas de lésions cutanées obligatoirement liées à la maladie, mais soutient la présence régulière d’œdèmes généralisés et de tâches d’ecchymoses sur les extrémités distales des membres.[5] La cyanose se retrouve en effet sur les mains et les jambes des malades du choléra, voire parfois sur le cou, les épaules et les oreilles. Giono, lui, va jusqu’à attribuer un changement de couleur sur les ventres et les poitrines des contaminés. C’est en janvier 1832 que semble apparaître l’une des premières occurrences de l’expression en anglais de blue death (mort bleue), relative au choléra, dans un poème d’Elizabeth Barrett Browning, The Pestilence, publié dans le Times de Londres[6].

En premier lieu, Jean Giono décrit l’épidémie de choléra qui frappe son monde imaginaire, mais inspiré du réel, de la façon suivante :

« Il mourait de huit à neuf cents personnes par jour de plus que la normale. Les denrées à prix d’or se vendaient sous le manteau. On avait partout recruté dans les prisons corbeaux, fossoyeurs et même infirmiers. Il y avait, en plus du choléra, toutes sortes de morts possibles. On fusillait les pillards. Les gens solides tuaient chaque jour sept ou huit empoisonneurs de fontaine (…). Les survivants se chargeaient d’accomplir, en plus de leur propre tâche, le travail de turpitudes abandonné par les morts. »[7]

Ce sont tout d’abord les conséquences sociales de l’épidémie que Giono relate. Il n’oublie pas d’évoquer la désorganisation provoquée par la maladie : les odeurs de corps en train de pourrir, l’isolement (prélude au confinement), l’abandon des champs et des moissons entraînant un gâchis alimentaire et des impacts sanitaires futurs.

Face à la systématisation de la mort dans ce contexte, l’auteur fait face au besoin de trouver des stratagèmes d’écriture pour réévoquer la maladie et que l’on identifie son déploiement dans l’histoire (le lecteur, comme Angelo, le personnage principal du roman). En l’absence, à l’époque présupposée dans laquelle se déroule le roman, de possibilité de confirmer la présence du bacille virgule, responsable de la maladie, car la bactérie pathogène n’a été découverte qu’en 1854 (par Filippo Pacini, puis Robert Koch), c’est la couleur de la peau des cadavres qui va d’abord attester de sa présence dans les corps. Les personnages n’ont aucune possibilité d’analyse médicale pour les raisons suivantes : absence de la technique à l’époque, absence de temps des personnages, prérogative du médecin biologiste que n’est pas Angelo. Or, Angelo traverse une région entière, et le nombre d’occurrences des malades est important. Les épisodes racontés dans le roman pourraient être narrativement pauvres sans les descriptions exagérées des cadavres. L’œuvre est, en effet, construite de manière simple et répétitive comme il l’a été démontré (Chabot, 1983), à partir de son cinquième chapitre, à partir duquel la narration se met à tourner en boucle, malgré la progression de l’épidémie et des indications géographiques. La réplication des procédés narratifs se fait sur le modèle suivant : fuite, incident heureux, rencontre, nuit qui passe, rencontre avec la mort, refuge vers un lieu meilleur. Cela implique une forme d’obsession pour la mort et les descriptions extrêmement précises de la symptomatique puisque les morts rythment finalement la progression et les choix d’Angelo. Si on ressent une forme d’exagération de la description, c’est aussi parce que le livre habituellement nous sert de garde‑fou (Touboul, 2022) par rapport à la réalité dans le cas de la description d’une maladie. Nous n’avons pas, en tant que lecteur, forcément, l’habitude de plonger dans le drame d’une maladie pour laquelle une distance serait mise par le médecin ou l’écrivain au moyen d’ellipses ou de litotes. Le texte doit mettre à distance la maladie ; or, dans Le Hussard, Giono ne nous épargne rien. C’est ainsi que Chabot dans l’étude du manuscrit de Giono, et en s’appuyant sur le carnet de l’auteur va jusqu’à envisager sa nécrophilie : « Mais, tandis qu’il censure Éros, le héros se livre, en posture d’héroïsme, aux incitations de Thanatos ».

Mais, contrairement à la littérature, la médecine se doit d’être précise. Un diagnostic demande l’identification des symptômes et l’analyse de ses causes. En 2023, la médecine narrative est enseignée dans les universités. Appliquer la technique de la narratologie permettrait de prodiguer un meilleur soin. Mais qu’entend‑on par « narration », « récit », « raconter » ? Si le roman permet sans contrepartie[8] la fiction (une certaine forme de mensonge ou du moins, d’imaginaire), la médecine semble elle s’ancrer dans le réel. La description des symptômes par le malade est l’acte fondateur du soin (Canguilhem, 1943), car il est le moment par lequel l’existence possible d’une pathologie est soulevée, du moins celui lors duquel la physiologie du patient est remise en question par lui‑même, attendant confirmation ou infirmation du médecin, puis soin éventuel. Aussi, dans un roman, lorsque l’écrivain décrit une situation de maladie, médicale ou de soin, à quoi répond sa description de la situation ? Fabulation ou réalisme ? L’art est une proposition et ne doit pas obéir à des conditions de véracité. Mais dans le cas de l’écriture de la maladie, comment concilier le report du factuel, d’autant plus lorsque le roman s’inscrit dans une vérité historique, avec les possibilités de la narration ? La médecine peut‑elle s’embarrasser de techniques narratives ? La littérature peut‑elle rendre service à la médecine ?

Si le lien entre la narration et la littérature n’est pas toujours clair, il apparaît que la plupart des romans sont organisés selon différentes techniques narratives. Le Hussard sur le toit n’en est pas exempt et Jean Giono ne se revendique pas écrivain hors de la narration traditionnelle, si l’on en considère une définition simplifiée. Le choix de péripéties du personnage principal fait partie de ces techniques narratives. Nous proposerons que le choix de la cyanose et de l’interface de la peau comme éléments narratifs ne soit pas anodin et serve l’imaginaire du roman, transcendant l’écrit simple et le plaçant au‑delà d’une description de symptômes. La narration, lorsqu’elle est littéraire, se placerait au service de la médecine à travers les représentations qu’elle propose de faits pathologiques, augmentant la conscience collective de la maladie, tout en s’affranchissant d’un but diagnostique et sans concurrencer le récit médical. Nous évaluerons dès lors la pertinence de la narration en médecine à travers l’exemple de l’écriture de Jean Giono et les conséquences de l’utilisation de techniques narratives sur la force de la littérature, comparativement au récit médical, dans un questionnement autour du réel et de l’irréel.

La première mention de la cyanose en tant que symptôme est découverte sur un papyrus[9], tôt dans l’histoire de la médecine, témoignant de l’impossibilité à ne pas voir la cyanose sur la peau. Nous proposons que la cyanose, caractérisée par la couleur bleue (ainsi que ses variations, pour Giono) remplit la fonction d’image dans le texte, parce qu’elle rend possible pour le lectorat la visualisation de la scène. Le choix de ce symptôme rendu singulier par la couleur inhabituelle de la peau (par rapport à celle d’un individu réputé sain) permet la compréhension, l’identification, la caractérisation et donc la narration de ce que souhaite évoquer Jean Giono. Le mot cyanose crée une image, un imaginaire par la perception sensorielle projetée (ici, la vision). Or, l’image peut remplir une fonction de narration de différentes façons (Pérez‑Simon, 2021). Par exemple, un corps devenu bleu signifie que le personnage est mort ou proche de la mort. L’image permet donc de proposer une temporalité dans le roman (fonction de régie), de donner une information au lecteur (fonction de communication), transmet l’émotion de l’effroi de la mort (fonction testimoniale) et fait donc avancer le texte. D’autres sens sont utilisés par Giono, notamment l’odeur, mais le principal reste celui qui détecte la couleur bleue, ici d’ailleurs bien plus soutenue que dans la description médicale du symptôme. Le premier tableau français recensé représentant l’épidémie de choléra, Le choléra à Paris en 1832 de Prosper Lafaye[10], ne montre lui pas de cyanose à outrance sur le corps malade ou supposé mort qu’il dépeint. Le « teint bleu‑vert » (Opinel, 2000) de la victime est loin du noir ou du bleu roi décrit par Giono.

Le roman déploie sa géographie au même rythme que la maladie, à la vitesse d’une épidémie. C’est La Peste d’Albert Camus qui s’est vendu davantage lors de la pandémie mondiale de Covid‑19, mais c’est Le Hussard sur le toit qui révèle le lien entre le livre et le corps : le mouvement du texte de Giono suit celui de la contamination. C’est d’autant plus flagrant dans la description géographique et celle de la progression de la maladie s’organisent en fonction des mêmes procédés narratifs : passage au « on », écart du personnage principal de l’histoire alors que le point de vue adopté dans le roman, celui du pacte narratif élaboré avec le lecteur, est majoritairement celui du personnage principal. La performance narrative de l’écrivain commence comme celle d’un descripteur de symptômes :

« Aix était aussi dévastée. (…) Les malades étaient d’abord attaqués d’une sorte d’ivresse pendant laquelle ils se mettaient à courir de tous les côtés et en poussant d’horribles cris. Ils avaient les yeux brillants, la voix rauque et semblaient atteints de la rage. (…) On avait vu une mère poursuivie par son fils, une fille poursuivie par sa mère, de jeunes époux qui se donnaient la chasse ; la ville n’était plus qu’un champ de meutes et de gibier. On venait, paraît‑il, de se décider à assommer les malades, et au lieu d’infirmiers c’étaient des sortes de chipacan[11] armés de gourdins et de lassos qui se promenaient dans les rues. À Avignon, il y avait également un délire : les malades se jetaient dans le Rhône, ou se pendaient, s’ouvraient la gorge avec des rasoirs, se coupaient les veines avec les dents. » Giono, 1995, 247

Néanmoins, l’écriture de Giono ne suit pas les règles d’une description précise et objective : les exagérations finales, la dépersonnalisation et la manière de conter, la dépréciation d’événements catastrophiques, la personnification d’éléments non vivants (notamment le choléra) sont relatés comme s’ils étaient légion et surtout « normaux », du moins habituels, énumérés, triviaux et mécaniques. Giono effectue une description du choléra reconnue comme largement romancée (Skriabine, 2020) :

« Maintenant le choléra marchait comme un lion à travers villes et bois. » Giono, 1995, 289

Voici en revanche, une description réaliste de la maladie telle que trouvée dans un manuel de médecine :

« Après une incubation de quelques heures à quelques jours, le choléra se manifeste brutalement par de violentes diarrhées et des vomissements, sans élévation de température. Les selles deviennent rapidement couleur eau de riz avec des grains piriformes. Cette importante perte d’eau entraîne des crampes musculaires très douloureuses, une soif intense impossible à calmer en raison des vomissements. Ces crampes atteignent les membres inférieurs, les membres supérieurs, les muscles de la face puis de l’abdomen et du thorax. Les yeux s’enfoncent dans les orbites, les muscles orbiculaires des lèvres se crispent, donnant une expression de “rire sardonique”. Le visage cholérique est cyanosé, d’où l’expression “avoir une peur bleue”. La déshydratation entraîne un effondrement de la tension artérielle. Le pouls est imprenable, la respiration difficile. La baisse de la température des extrémités se traduit par une sueur froide alors que la température centrale est encore normale (choléra algide).[12] »

A nouveau, on comprend que la cyanose n’est pas le symptôme principal de la maladie ; elle est « attendue » sur le visage. Mais alors que Giono utilise les éléments narratifs du conte pour décrire les lieux.

« Tout le monde s’en alla dans les champs ; il n’y a pas de sources, pas de fontaines ; on mangea des melons et des abricots qui étaient chauds, comme cuits ; on se coucha dans l’herbe, à plat ventre. On mangea formidablement des melons dans la vallée du Rhône. Il y avait énormément de melons dans les villes et les villages de toute cette vallée. La chaleur leur avait été favorable. Il était impossible de songer à manger quoi que ce soit : pain, viande faisaient lever le cœur rien qu’à l’idée. On mangeait des melons. Cela faisait boire ; de grandes langues de mousse sortaient du canon des fontaines. On avait une furieuse envie de se laver la bouche. »

L’écrivain s’inspire parfois aussi directement de rapports médicaux pour détailler certains éléments relatifs au choléra (Laurichesse, 2009), comme l’ouvrage trouvé chez un bouquiniste[13]. L’esthétique médicale fournit à l’écrivain des images (la peau bleue) et la mise en forme du texte (la diffusion de la maladie). Ce souci de réalisme, peu volumineux dans le texte complet du Hussard, s’oppose au reste de la littérature de Jean Giono, lui‑même en opposition au travail scientifique et médical. C’est d’autant plus frappant que les épidémies de choléra ont donné lieu, dans la réalité, à de nombreux travaux de précision, par exemple la carte géographique des foyers infestés par le choléra en 1854 par John Snow, considérée comme l’un des premiers travaux de recherche scientifique sur les épidémies. Et si l’écrivain provençal s’attache parfois à puiser dans les ouvrages scientifiques pour évoquer les symptômes du choléra, c’est bien dans la description de la cyanose qu’il prend le plus de libertés, qu’on trouve le plus d’exagérations, de revirements par rapport à la sémiologie attendue de la maladie. Giono utilise la description du symptôme de « manière obsessionnelle » ; dans sa prose, « le pathétique du mythe l’emporte généralement sur l’exactitude de l’observation scientifique. Le choléra a ses couleurs qui vont du vert au noir en passant par toutes les nuances du bleu et du violet » (Garguilo, 1989).

La peau est l’organe le plus étendu du corps humain, ainsi que la frontière entre le soi et le reste du monde. Intensifier par la plume ce qui a lieu sur la peau c’est intensifier une forme de langage entre le personnage et le monde, du moins l’émission d’une information qui peut être reçue par l’œil humain. Ce langage qu’on ne pourra pas « manquer » parce qu’il est à la fois visible et étendu. Le procédé d’hyperbole textuelle‑visuelle utilisé par l’écrivain inscrit sa façon d’écrire dans un procédé de narration qui rappelle celui du cinéma, art chéri de Giono. Or, la description de cas médicaux n’est à priori pas un genre littéraire, sauf dans le cas où l’on considère que « le récit de cas est un genre de fiction, où la théorie passe par la narration, et le savoir par la littérature » (Marquer, 2009). Le choléra étant alors une pathologie décrite et connue en 1951, l’ouvrage de Giono ne pouvait avoir vocation de « relais » entre la vie réelle et la médecine, de propédeutique, comme l’ont, au contraire, des œuvres proposant une symptomatologie des maladies psychiatriques. En effet, des productions littéraires peuvent servir de base médicale en cas de pensées divergentes entre celles du patient et celles de la médecine, ou entre médecins eux‑mêmes. C’est le cas par exemple de Voyage à travers la folie, de Mary Barnes, 1973, qui dans le cadre du courant (critiqué) de l’antipsychiatrie, offre une vision différente de la folie et de son soin à travers sa propre expérience. Cela est vrai dans le cas bien précis de pathologies non visibles à l’œil nu (car elles sont mentales). Or, la peau est un organe particulièrement visible (par opposition aux organes internes). Elle pèse environ 5 kg dans un corps. Un médecin qui manquerait, à l’examen clinique, la cyanose d’un patient, aurait vraisemblablement manqué de sa compétence. Inversement à Roland Barthes qui évoquait le langage « comme une peau[14] », émettons ici l’hypothèse de la peau en tant que langage.

Dans les Lettres sur le choléra morbus observé à Paris au Faubourg Saint‑Antoine, un médecin appelé au chevet d’une jeune femme décrit les symptômes d’une cholérique ainsi :

« De temps en temps, les crampes simulent des convulsions et c’est alors que l’état de cyanose est très prononcé par l’injection manifeste du réseau capillaire, veineux et artériel. J’ouvre largement la veine basilique médiane, mais je n’obtiens du sang que celui qui se trouve contenu dans la portion inférieure de cette veine. La soif ardente et la chaleur intérieure qui tourmentent la malade, le désir de boire froid, m’engage à lui donner un peu de glace dans la bouche en forme de tranche d’orange, mais je m’aperçois que la malade ne l’agite pas avec la langue dans l’étendue du palais, et qu’elle la laisse fondre à la même place, ce qui me paraît un caractère de résolution de la contraction musculaire, et me conduit à suspendre l’usage de ce moyen. Il me semblerait évident que la position de la malade et le sentiment qu’elle éprouvait dans la région précordiale annonçaient qu’à l’asphyxie avait succédé une syncope, et que c’était sur l’organe de la circulation, sur le cœur, sur la région moyenne du côté gauche de la poitrine qu’il fallait agir à l’aide de ventouses, afin de ranimer la circulation et faire cesser l’état algide. Mais pendant que je me sépare de la malade pour me procurer des instruments, la cornée transparente se vide et à mon retour, je ne vois que la triste certitude de l’impossibilité de la rappeler à la vie. Ainsi, dans l’espace de trois heures, la mort a été déclarée pour le médecin ; à deux heures de l’après‑midi, la malade avait expiré »[15].

La cyanose parle.

Il est bien sûr notable que les mots utilisés sont plus précis et objectifs que dans le roman. Par ailleurs, la description d’un cas médical dans un roman associe souvent la narration à l’herméneutique (anamnèse, diagnostic et pronostic) et peut entraîner la confusion entre le roman et le tableau clinique. Mais chez Giono, la description de la cyanose intervient à différentes reprises et pas uniquement lors de l’établissement de la description de la maladie. Il n’y a donc pas une volonté explicative du choléra à travers la mention de la couleur de peau anormalement bleue des personnages, mais bel et bien un objectif romanesque. Les symptômes du choléra ne sont pas difficilement observables, ce qui offre à Giono une licence pour l’imagination. Philippe Pinel rappelle en outre, en 1801, que le récit de cas offre une « histoire particulière » au médecin, proposant alors à Giono une possibilité de créativité inhérente à la mise en voix de personnages[16]. L’écrivain n’étant certainement pas investi d’une mission descriptive, encore moins médicale, le champ s’ouvre devant lui pour imaginer, exagérer. La relation qui unit Giono à la médecine (voir Le Médecin de campagne, texte paru dans le Bulletin de l’Association des amis de Giono en 1977) ne surpasse pas celle qui l’unit à l’imaginaire et à ses personnages (cf. Noé, 1947, éditions de la Table ronde). Pour autant, l’usage par Giono de la description fantasmée, exagérée de la cyanose n’est pas sans dommages. À la sortie du roman, la critique littéraire s’empare de ce trait d’écriture :

« Le dernier livre de Giono, le Hussard sur le toit, est curieux. Je le trouve à la fois admirable et exaspérant. J’ai hâte de me débarrasser de l’exaspérant : le désordre, la confusion, l’impropriété de termes, les longueurs, l’incapacité de Giono de se restreindre en quoi que ce soit à se plier aux lois de la logique, aux exigences du raisonnable et du bien‑dire. Il a une sorte de génie, un souffle vigoureux, et un orgueil insupportable qui l’empêche d’avoir du talent : le talent étant l’art pour un écrivain, de s’exprimer avec exactitude et précision en usant des mots au sens propre et de traduire les idées et les sentiments d’une façon telle que tout le monde les puisse percevoir en se référant au vocabulaire commun, sans avoir à forcer l’analogie possible ou à interpréter l’image exagérément déformée. »[17]

[…]

« Giono abuse terriblement des mêmes effets. Il a appris que la cyanose est un des signes les plus fréquents du choléra et que les déjections et les vomissures de ses victimes ont habituellement l’aspect d’un liquide comparable à du riz au lait, et il ne rencontrera pas un mort sans nous le dire bleu et répandant du riz au lait. Si M. Giono avait consenti à se relire et à supprimer un tiers de son livre en bavardage, en répétitions, en surcharge et en descriptions complaisantes, ou en négligences coupables du genre : “Il s’était affalé sur son lit, pleuré, gémi, crié”, il aurait peut‑être fait un chef‑d’œuvre et justifié sa “prière d’insérer” où il est dit que dans son Hussard sur le toit Stendhal et Balzac, rien que ça, ont enfin trouvé un successeur. Il me semble que Manosque exagère un peu. C’est dommage. Quand Giono est bon, il est excellent : fruité, savoureux, l’imagination galopante et ne ressemblant à nul autre. »

[…]

« Il en connaît tous les aspects, toutes les formes, et il se délecte à ces effrayantes descriptions avec un lyrisme éperdu, de grands effets, à croire qu’on y est, prêt à subir les premières atteintes du mal. L’auteur n’est d’ailleurs là lui‑même que par personne interposée, ayant lancé dans cet enfer son héros en fuite, ravi des dangers courus qui mettent son courage à l’épreuve. »

Émile Henriot, de l’Académie française, le 26 mars 1952, Le Monde

La critique est bien sûr subjective et attendre d’un écrivain qu’il soit « précis » et « exact » est discutable. Mais cela signifie également, en risquant cette critique, que l’évocation de la cyanose comme un élément de l’imaginaire, romancé, par l’écrivain, n’est pas une règle littéraire, un canon de beauté que l’auteur aurait souhaité utiliser pour parfaire son roman. Giono évoque, en effet, également des vomissures comme du « riz de lait », mais cet élément est si visuel que l’hyperbole ne peut être utilisée de trop nombreuses fois dans le roman, d’autant qu’elle amène un dégoût caractéristique et particulier pour qui la confrontation à la maladie n’est pas une habitude. Giono s’expose.

Le bleu, lui, considéré comme couleur noble, est dans le cas d’une cyanose un autre symptôme de maladie qu’il peut utiliser. Alors que le rouge signale le danger (aux urgences, un saignement rend prioritaire tout malade ; dans l’ensemble de la signalétique contemporaine, le rouge signale l’interdiction, l’urgence). La cyanose décrite par Giono renverse alors nos symboles : elle signifie que quelque chose ne va pas, tandis qu’on attendait une nuance de rouge pour ce signal (la fièvre rend rouge, les inflammations ainsi que les autres maladies de peau sont souvent colorées de rouge). C’est précisément cet élément‑là, le bleu, et ses dérivés en noir et violet, que choisit Giono pour amplifier les effets de la maladie. La cyanose dans le texte est donc le résultat d’un choix de construction narrative opérée pour son effet sur le lecteur : saisissement, surprise, projection mentale, au‑delà d’une réalité médicale visualisable.

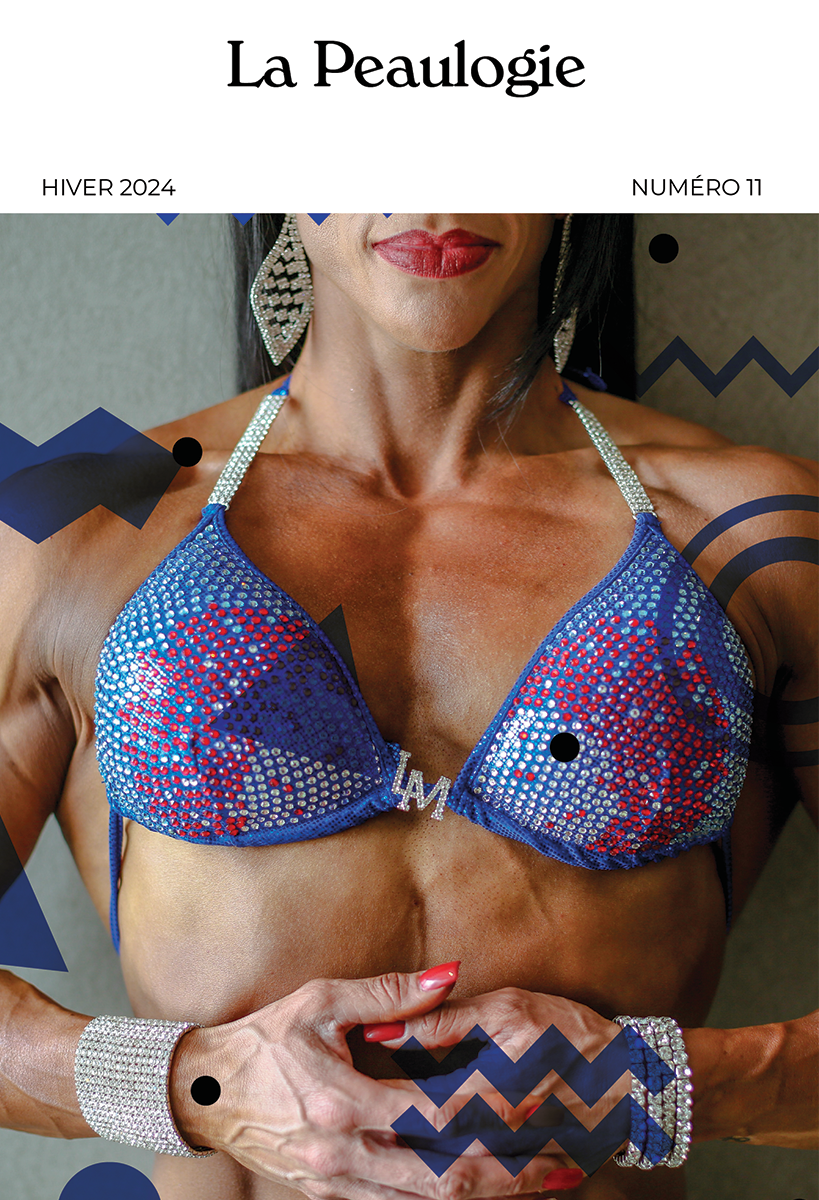

S’affranchir du réel pour proposer une vue pourtant juste de la maladie : voilà qui dénote une démarche littéraire plus que scientifique et conforte un besoin d’allier les deux démarches. « Un premier dessin de la réalité s’inscrit sur la peau ». Pour D. Anzieu, il s’agit de la huitième fonction (« inscription ») du moi‑peau, de la peau. Ainsi, la peau qui parle est‑elle révélatrice de données intérieures : maladies, maladies somatiques et, en littérature, des secrets à cacher. En l’occurrence, dans Le Hussard sur le toit, le fait d’être contaminé par une maladie qui condamne sans doute à mourir, et à mourir isolé, n’est pas toujours dicible. Les cadavres éparpillés dans le roman révèlent les lieux d’épidémie. Mais avant que les personnages n’en meurent, c’est la peau qui révèle la présence du choléra et fait des malades des persona non grata. Giono choisit d’exhausser le symptôme de la cyanose pour rendre compte de la pathologie, décrivant à force détail les membres changeant de couleurs. Loin de s’astreindre à un réalisme qui littérairement, ne lui correspond pas, il étoffe la sémiologie d’un romanesque criant, plaçant « à sa façon » l’être humain au centre de son œuvre. On peut relever les citations suivantes : « [son ventre] était d’un bleu total, effrayant » (Giono, 1995, 70) ; « Il frottait toujours les jambes et les cuisses glacées et dont le violet avait rejoint le bleu du ventre » (Giono, 1995, 61), « les cuisses de la jeune femme, […] marbrées d’épais ruisseaux violets » (Giono, 1995, 96) ; « la femme morte était brune » (Giono, 1995, 109) ; « le visage, qui était d’une maigreur excessive au point de n’être qu’un crâne recouvert de peau se mit à blêmir pendant que les grosses lèvres couvertes de poils durs se retiraient autour des dents noirâtres et gâtées qui, dans ce bleu, paraissaient presque blanches » (Giono, 1995, 114) ; « la maigreur et la cyanose avaient taillé son visage dans de l’onyx » ; « sous sa longue chemise de nuit, cependant en toile, on voyait son ventre noir, ses cuisses et ses jambes bleues » (Giono, 1995, 132) ; « les seins bleu de roi de quelque belle jeune femme encore chaude, toute ruante et tremblante plus d’une heure après sa mort » (Giono, 1995, 192), « les joues étaient violettes et les lèvres noires […] dans un corps couché dans la boue, et d’ailleurs parfois vermineux et pourri » (Giono, 1995, 277) ; « il voyait [le ventre de Pauline habité de formes bleuâtres qui nageaient et venaient frapper à la surface de la peau » ; « [ses] cuisses s’ocellaient de tâches bleues » (Giono, 1995, 490).

Souligner le rôle de la peau, c’est donner à ses personnages mourants une fonction communicante, par le corps. Si la médecine contemporaine place le symptôme, le signal et la parole au cœur de la pratique diagnostique, la nécessité de cacher être atteint du choléra, pour éviter la quarantaine, pour les personnages du Hussard, dramatise le bleu des peaux et le transforme en élément perturbateur du schéma actanciel du roman provençal.

Or, la médecine narrative telle que définie par Rita Charon, est une « médecine exercée avec une compétence narrative permettant de reconnaître, d’absorber, d’interpréter les histoires de maladie, et d’être ému par elles » (Charon, 2006). L’interprétation, c’est ce que réalise Jean Giono à propos de la cyanose, lorsqu’il en agrandit les effets et les couleurs. A contrario pourtant d’une autre affirmation trouvée dans le roman : « Il ne faut jamais affoler une population, quelle qu’elle soit. » C’est également sa façon de la décrire qui nous permet (nous lecteur) « d’être ému par elle » (la maladie). Alors que Giono écourte l’anamnèse du choléra, il détaille en revanche les cadavres et leur état. À l’instar d’un symptôme médical décrit à un médecin praticien de la médecine narrative, la peau bleue « déclenche » une action, qu’elle soit une action de soin ou une réaction d’Angelo, le personnage principal. L’usage de la couleur bleue est d’autant plus pertinent que l’action se déroule en Provence, zone dans laquelle le bleu (vif du ciel, du Verdon ou de la Méditerranée) revêt une mythologie spéciale, surtout en tant que couleur quasiment complémentaire à celle de la lumière dorée (l’orange est le complémentaire du bleu) du plein soleil. Il existe une préséance du triptyque vert, ocre, bleu dans l’esthétique symbolisant la région. Le bleu est par ailleurs devenu la couleur symbolisant l’eau, élément de menace (contamination) et de soulagement (hydratation) en temps de choléra. Ainsi la médecine narrative dans la définition proposée ci‑dessus s’apparenterait à une pratique littéraire complémentaire à celle de la médecine, plaçant la seconde discipline à l’orée des sciences humaines et renforçant la nécessité bien connue aujourd’hui de coupler son apprentissage au réseau des humanités.

La couleur, d’étymologie latine color, proche du verbe celare (ce qui cache, ce qui trompe) a longtemps été perçue comme un maquillage. En médecine, à l’inverse, la couleur en évidence exprime une sémiologie. Elle décèle. C’est cette fonction de la couleur qu’utilise Giono dans Le Hussard pour décrire la maladie du choléra, et ce n’est pas par hasard. Parce que la peau bleue révèle quelque chose d’anormal au sens de Canguilhem, elle nécessite l’intervention de la médecine. Le bleu déguise la réalité aussi : Giono emploie le terme de « mascarade » du choléra. Mais d’Angelo, nous pouvons surtout relever un destin ambigu. Alors qu’il parcourt la Provence et ne possède aucune qualification médicale, il est pris d’une certaine angoisse : sauver tous ceux qu’il croise. Il passe une partie importante du roman à tenter d’intervenir, ou à frictionner énergétiquement les personnages, y compris Pauline, sa compagne de route, fantasme féminin portant par ailleurs le prénom de la mère de l’écrivain juste décédée, qui l’accueille lorsqu’elle le rencontre sans poser de graves questions sur son état de santé et une potentielle contagion, dans un contexte pourtant critique, énigmatiquement, comme le ferait une mère protectrice. Angelo, mû par son destin de sauveteur, va même jusqu’à porter un regard négatif sur le jeune médecin qu’il croise, dépeint comme vain[18].

D’autre part, la cyanose n’est pas toujours listée dans la symptomatologie réelle de la maladie. Elle résulte plutôt de la mort (ce qui a entraîné la création de l’expression « peur bleue » (Fabre, 1998)) ou de son arrivée proche. La cyanose est, si le sujet reste vivant, réversible, mais il faut intervenir au bon moment, et c’est finalement ce rôle‑là que s’attribue le personnage principal. Effaçable de la peau en cas de guérison, la couleur n’est pas un tatouage, pas une archive, pas un parchemin ni une mémoire. Contrairement à un personnage tatoué pour lequel le message inscrit deviendrait vivant, sujet en soi, mouvant (Mesnier, 2020), le bleu de la peau malade est temporaire, fugace. Il est un signal d’urgence, un déclencheur de l’interaction entre Angelo et le mourant, ou entre un médecin (qui n’intervient pas dans le roman) et le mourant. Le décès rapide d’un médecin dans Le Hussard transfère à Angelo une forme de devoir, relié à son ego, au narcissisme de celui qui pense devoir soigner sans que la fonction ne lui ait été conférée. C’est alors que la peau qui bleuit devient un appel, une péripétie narrative en soi, ainsi qu’une façon pour l’écrivain d’agir, en sauvant par exemple Pauline.

La cyanose dans le texte ne transforme pas les personnages déjà en train de mourir, mais le personnage vivant d’Angelo. La peau ordonne, parce qu’elle entoure une personne et la représente, et parce que son changement de couleur symbolise une communication que l’on peut faire correspondre par sémiologie à une demande de soin, une exigence. Le médecin, s’il voit une personne devenir bleue, est de par son serment, forcé d’intervenir, se condamnant pratiquement à la mort par contagion. Alors que le tatouage pourrait signifier quelque chose dans notre langage, ou dessiner quelque chose, la couleur bleue de la peau n’est interprétable que parce qu’elle est elle‑même un symbole, avec des représentations anthropologiques, médicales et sociales reconnues. La profusion des morts et la caractérisation singulière de la cyanose font qu’Angelo peut se permettre d’exercer la fonction diagnostique. Il a décodé un langage. S’il ne sait pas officiellement soigner le choléra (mais il apprendra ensuite, sans avoir de confirmation médicale), il n’en reste pas moins que l’apparition de la cyanose indique que la maladie est présente. Aussi, nous pouvons imaginer que la trajectoire du personnage principal est finalement celle de l’apprentissage du soin du choléra, ce qui lui permettra de réanimer Pauline.

La cyanose n’est pas une manifestation de la maladie assez rare pour qu’Angelo risque l’inexactitude diagnostique dans un degré trop important. Sa transgression face à la fonction du médecin lui permet ainsi de sauver Pauline et de se préserver jusqu’à la fin du roman. La peau est une frontière qui reste franche tout au long de l’histoire pour le personnage principal qui oublie de soigner d’autres êtres présents dans le livre pour sauver sa propre peau. Soudain, lorsque Pauline, son amie, est atteinte, Angelo voit enfin la peau comme une frontière franchissable, frontière qu’il n’osait pas approcher alors qu’il désirait Pauline. Elle n’est brisée que par l’apparition de ce signal de couleur, jamais par quelque chose qui resterait indélébile. C’est un moment fugace, et là encore Angelo doit affronter la notion de temporalité en réagissant vite. De la même façon qu’Angelo, sous le charme de Pauline, ne transgresse rien du serment qui unit la femme à son mari qu’elle tente de rejoindre, ni de la volonté de Pauline : c’est la maladie qui le pousse à agir, uniquement, à travers l’apparition de la cyanose. C’est uniquement parce que la peau de Pauline devient bleue qu’Angelo se permet de la déshabiller et de la sauver, uniquement parce qu’elle est en danger de mort qu’il rompt son vœu de pudeur envers elle, fortifiant jusqu’au dernier chapitre le sublime du bleu de la cyanose et de la maladie comme un élément de fascination pour l’écrivain, le narrateur, le personnage et le lecteur plutôt que comme symptôme médical.

Angelo se rapproche ainsi davantage de la figure d’un médecin fou que d’un médecin agréé, s’il fallait le catégoriser. Le bleuissement de la peau révèle d’ailleurs chez lui un intérêt croissant pour la description du corps qui l’accompagne. D’autre part, la peau en tant que support devient bleue et donc performative : si le bleu apparaît, les autres personnages doivent quitter le malade par peur de la contagion, et quelqu’un qui pourrait être sauvé ne l’est finalement pas.

Mais lorsque la cyanose apparaît, il est souvent trop tard et les risques de mort par déshydratation sont proches. Et cela, Giono l’utilise dans Le Hussard sur le toit. Seul Angelo, en sauvant Pauline, s’approchant d’elle alors qu’il la sait malade, parvient à renverser le risque de mort et cette action de la mention de la couleur bleue dans le texte (qui serait la mise au ban d’un personnage). Il est le seul à pouvoir prendre soin, dans le roman. C’est bien le héros de l’histoire, désormais qualifiable de tel parce qu’il a surmonté son épreuve, même si cela a été fait de manière peu réaliste, car Angelo frictionne Pauline pour la sauver de la mort et lui offre du rhum. Soigner seulement celle qu’il lui importe ; « hyperboler » la maladie : ici se dressent deux frontières entre littérature et médecine, incarnées (!) par la peau. En médecine, il est bien question de prodiguer un soin à tous et de ne pas romancer une maladie.

Nous soulignerons enfin que les peaux décrites ne possèdent plus d’individualités a priori : elles sont bleues, et c’est tout, peu importe à qui elles appartiennent. Les individus sont devenus des malades. Leurs peaux ne sont plus individuelles. Lorsque le corps meurt, le cadavre est figé dans ce bleu. La couleur ne disparaît pas cette fois, et l’image reste, chez Angelo comme chez le lecteur, transformant un vivant en malade puis en statue de granit. Et l’art, opéré par la plume de Jean Giono, de répondre à cette angoisse de la mort en sublimant le cadavre via la couleur bleue.

C’est, entre autres, l’apparition de la teinture au bleu de Prusse (originellement bleu de Berlin) ainsi que des modifications des symboliques héraldiques royales et religieuses, qui ont contribué au déploiement de la couleur bleue dans nos sociétés. Elle est devenue la couleur préférée des Occidentaux, et de loin, au cours de l’histoire (Pastoureau, 2000). Son histoire picturale récente, en particulier le tableau de Klein ont ancré la couleur dans une symbolique magique, mystique, via des images d’océan, d’onirisme et de profondeur. Si Klein, fasciné par le bleu depuis longtemps, a peint en 1960 son Monochrome bleu, juste après le roman de Giono, la couleur outremer qu’il brevette en 1957 est bien celle de l’imagination, du sacré et du spirituel.

« L’écriture tégumentaire, qu’elle soit d’encre, de sang ou de cicatrices, sert alors de genèse de soi, d’extériorisation sur une peau devenue support. » (Mesnier, 2020). Si le signal de la maladie n’est pas un choix effectué par le malade, l’apparition de la couleur bleue reste bien un élément de la « genèse de soi » d’un sujet qui n’est plus un simple humain, mais un humain malade (et donc un humain avant tout, la maladie restant de l’ordre des possibles de l’expérience humaine, du normal, pour rétablir une physiologie). Le symptôme de couleur transforme ainsi l’être, le personnage, en patient, et lui confère la possibilité d’être sauvé, garantissant finalement son humanité. C’est la peau qui détermine, par son rôle d’interface, la qualification et la fonction de l’être. C’est la peau en changeant de couleur qui exprime non pas seulement un changement d’état corporel (de la santé à la maladie) selon les définitions de Canguilhem, mais également un changement d’état face à la société des hommes (Ricœur, 1986), un changement de statut face au besoin de soin. Angelo, incarnation de Giono dans le texte, tente à la fin du livre de contrer cet état, de soigner, mais aussi d’écrire une autre histoire, se dressant contre le destin de Pauline (la mort), et assumant une certaine fonction de l’art, entre transcendance et création.

La peau semble trahir ; ce bleu qui s’y inscrit n’est pas le langage de l’homme, de son âme. Il est le langage, le signal du corps. Être un ou deux avec son corps se discute, néanmoins chaque personnage devenant bleu (en‑dehors de Pauline) se retrouve isolé en quarantaine et seul jusqu’à la mort. On ne connait ni leurs noms, ni leurs aspirations. Les autres symptômes eux n’isolent pas puisque la quarantaine se fait en groupe (et Giono décrit en grande largeur le symptôme d’un vomi semblable au riz de lait). La peau n’est pas juste un support, un « intermédiaire entre le sujet et le monde » : elle est matérialité du monde biologique, transférant l’être humain à une simple entité du vivant, et rappelle à l’homme qu’il n’est avant tout qu’animal, que corps. Le désespoir de Giono face à cela, et probablement face à la mort de sa mère Pauline, est tel qu’il doit mettre en scène un personnage à l’immunité absolument improbable[19] (et décriée par les critiques littéraires) pour contrer cette idée. Angelo traverse tout le roman sans même avoir peur d’attraper la maladie pourtant épidémique. Seul le roman permet cela. Le Hussard sur le toit est un cri d’impuissance ; et un acte de puissance.

Giono transgresse l’intégrité de la peau en écrivant (l’ancêtre du papier était le vélin, du cuir de veau), la mort en faisant revivre sa mère à travers les femmes du texte, et la mort à nouveau en exaltant le bleu sur les corps et en la décelant parfois avant qu’elle n’intervienne effectivement. De traîtresse, la peau devient sauveteuse, grâce au personnage de Pauline. Déceler la maladie, cela peut s’apparenter à une fonction du médecin, mais transgresser la mort est une attribution symbolique conférée à l’écrivain, car elle ne peut entrer dans la déontologie du médecin qui s’affaire à ne pas tirer de bénéfice personnel de son action, contrairement à ce que fait Giono en tentant de combattre une mort déjà advenue. En écrivant, il émet un signal comme la peau émet la cyanose. Dans le carnet de l’écrivain Jean Giono, associé à l’écriture du manuscrit du Hussard, il indique lui‑même être prêt à « lâcher la bride » de son imagination[20]. Il confère au symptôme une « dimension esthétique » (Marquer, 2009). Or, Giono n’est pas un écrivain naturaliste et n’a aucune ambition de réalisme, de muséification de ses personnages humains.

Le bleu est, chez des peuples anciens d’Égypte ou de Grèce, la couleur associée au prestige, à la mort, à la tradition (Baines, 1985). La cherté et la technique complexe pour obtenir une teinture bleue sur le textile font de la couleur un élément rare du paysage visuel dans tout le Moyen‑Âge. À Rome, le bleu fait peur ou est synonyme d’excentricité et on le trouve peu, au point que des historiens se sont demandé si les Romains étaient aveugles à la couleur bleue (Magnus, 1878). Le bleu est aujourd’hui en médecine la couleur d’un système sanguin en défaut. Galien, mais aussi Anne Berest en littérature dans La Carte postale[21], nous montrent que la nature, par les couleurs envoie des signes : la pivoine serait rouge parce qu’elle soigne le sang, la chélidoine a un suc jaune, car elle combat les problèmes de bile, la plante appelée stachys a une forme d’oreille de lièvre et soigne le conduit auditif. « La nature n’est pas un paysage. Elle n’est pas devant vous. Mais à l’intérieur de vous, tout autant que vous êtes à l’intérieur d’elle » (émet le personnage de l’oncle Boris, dans La Carte postale).

Alors que la couleur rouge signale un danger, elle est aussi synonyme de rayonnement, de vie et de santé (le sang vif ne peut être le signe de la maladie). La couleur bleue elle, est désormais la couleur préférée des Occidentaux, tandis que le rouge, couleur reine pendant des siècles, fait peur, car elle est synonyme de passion, de risque. Est‑ce le signe d’une société qui change et préfère la lenteur, la sécurité, à la vie, la passion, la vitesse, le feu ? Le bleu est la couleur de la science, ses déclinaisons (vert, blanc) celles de l’hôpital. Le bleu apaise alors qu’il est considéré comme une couleur « froide ». Le bleu est une couleur scientifique. Le rouge est sa « rivale » (Pastoureau, 2000). La rupture anthroposociale dans la considération du bleu en fait un élément narratif de choix. Giono, qui n’a pas vécu lui‑même de pandémie de choléra (étant né en 1895 à Manosque) doit, de fait, l’imaginer. Impossible néanmoins de penser que sa description fantasmée relève d’une erreur personnelle : ce n’est pas la vision de l’écrivain de la maladie qui est en jeu ici, mais bel et bien son choix narratif.

La peau est le support d’un signal pour la médecine comme pour l’écrivain et permet au lecteur d’être projeté dans un « bleu‑cosmos » (Hong‑Yoo, 1997), répondant à ses propres aspirations cosmogoniques, à travers les procédés de narration et d’imagination. Les romans de Giono peuvent être envisagés comme des fables de sa propre écriture, mimesis de l’acte d’écrire (Barstad, 1993). En soi, il n’est pas important que la description de la cyanose représente ou non la vérité, mais qu’elle représente la vérité de Jean Giono. Ainsi, la narration en médecine n’est pas l’exactitude ou la perception de l’exactitude des faits décrits, mais bien la prise de contrôle par le patient, par celui qui raconte, de son histoire et de la transmission de ce qu’il ressent. « Donner un sens » à la maladie relève alors non pas du sens en tant que signification de ce qui est raconté, mais bel et bien du sens sensoriel ; en donnant « du sens », en utilisant l’un de mes cinq sens, en aidant l’autre à se projeter par les siens, j’offre à l’autre la possibilité de me comprendre, qu’il s’agisse du médecin ou du lecteur. Et tandis que l’analogie entre le médecin et le personnage d’Angelo est possible, il est également possible de comparer la fonction de l’écrivain à celle du malade qui s’exprime, plutôt que du médecin qui guérit.

Dès lors, la souffrance peut être comprise, par l’intermédiaire du mot, du langage, utilisant la narration et la sensorialisation comme signal compris par tous. L’écriture devient un outil qui permet de signaler la souffrance, comme l’échelle de douleur utilisée par les médecins, au moyen d’éléments perçus communément par la plupart d’entre nous (hors maladies ou handicaps), ici, la couleur de la peau.

Il n’est pas anodin que Le Hussard ait été écrit après un passage en prison pour son auteur, dans l’après‑guerre injuste. La peau alors représente une frontière entre le soi et le reste du monde abîmé pour l’écrivain, permettant de conserver des individualités. Ses personnages existent lorsqu’ils deviennent bleus. Fatras de dentelles et de linge lorsqu’ils s’endorment, c’est le bleuté de leur peau qui les distingue et réveille à leur attention Angelo. C’est le bleu qui rend autre, digne d’intérêt, le visage sous les yeux du narrateur. Ce n’est pas le visage, comme chez Levinas, mais la peau comme interface qui traduit l’intérêt du personnage, de l’écrivain, pour l’autre, à la façon d’un médecin, qui ne se préoccupe que de la santé, qui (sous sa fonction) s’engage auprès de l’autre lorsqu’il est malade ou mourant, lorsque cela lui est signalé, par le malade lui‑même ou par le symptôme visible ou mesurable. C’est la peau bleue qui, fascinant Angelo et Jean Giono, se révèle « qualité » humaine, point d’ancrage de l’attention et de l’empathie, considération. La peau est un signal ou offre un signal, qui déclenche en cascade les événements narratifs du roman, comme l’intervention d’Angelo sur Pauline.

Tout marquage dans le reste du livre subit le même schéma :

« Angelo n’avait jamais eu l’occasion de se trouver sur un champ de bataille. Les morts des manœuvres de division étaient simplement désignés dans le rang et marqués d’une croix de craie sur le dolman. Il s’était dit souvent : quelle figure ferais‑je à la guerre ? ».

Ici, la croix inscrite sur l’habillement militaire (qui fait office de peau dans son aspect protecteur) indique à la fois un signal et le commencement d’un nouveau destin.

Là, la « craie », marque de couleur du soleil, est aussi une image, un irréel, pouvoir de la littérature, qui démontre que la maladie fait halluciner :

« Elles tendaient leurs bras en l’air, l’index pointé en hurlant, et Angelo entendit qu’elles criaient : “Le nuage ! le nuage !”. D’autres criaient : “la comète ! la comète !” ou “le cheval ! le cheval !”Angelo regarda dans la direction qu’elles indiquaient. Il n’y avait rien que ciel blanc et l’éparpillement indéfini de la monstrueuse craie du soleil ».

Dans d’autres œuvres littéraires, la couleur de peau est aussi utilisée comme élément narratif : objet de questionnement dans Poème à mon frère blanc de Léopold Sedar Senghor, élément perturbateur chez Laure Gouraige dans Les Idées noires, par exemple (« Voilà.

Vous vous réveillez un matin, vous êtes noire. » est l’incipit du roman. Le personnage ne s’était jamais posé la question de la couleur de peau avant ce « réveil », point de départ de l’histoire). Mais c’est une couleur de peau connue initialement et non modifiée comme un symptôme médical, ou qui justement pose question parce qu’elle est « nouvelle » dans le cas de Gouraige. La transformation de la couleur revêt donc une dimension de péripétie et entraîne narrativement le passage d’une émotion à une autre chez le personnage principal (ou le témoin d’un corps bleui), ou une avancée actancielle.Chez Hervé Guibert, le marquage et la couleur font aussi office de signal, de description incandescente dans un milieu mortifère (l’hôpital). La description suivante, placée en ouverture de son journal d’hospitalisation (elle‑même réelle), intensifie le décor et le rapport aux autres du narrateur, hospitalisé car atteint du VIH (à une époque de grande mortalité de la maladie), via le questionnement narratif de la blessure potentielle de la femme décrite :

« 18 septembre. Une jeune femme un peu asiatique, avec un très beau visage, maquillée, étendue inconsciente sur un chariot abandonné dans un couloir du service de radiologie, lèvres très rouges, et quelque chose au niveau du cou découvert que j’avais d’abord pris pour une blessure, comme si on avait essayé de lui ouvrir la gorge, mais qui se révèle apparemment une grande traînée de ce rouge à lèvres. »

C’est le marquage, la couleur, qui donne une identité à la patiente, dans un lieu à priori dépersonnalisé.

Angelo, tout au long du roman et malgré ses contacts multipliés avec les malades, n’attrape pas la maladie. Mais il s’interroge : continuer son combat est‑il juste ? Il observe, posté sur un toit, l’épidémie, tentant de rejoindre l’Italie. Il observe et avance, feutré, évitant les quarantaines et la police dans une ambiance que l’on imagine bleutée. La réédition en bleu Klein (et titre orange) du texte en 2021 (Gallimard, collection Folio), offre un objet qui nous plonge dans l’ambiance. Impossible d’échapper aux ténèbres, à la nuit provençale, plus bleutée que noire, ni à la lumière du soleil d’été de cette année épidémique.

Au regard de la définition initiale de la médecine narrative, la peau se place comme un élément d’écriture, de signalisation, et rappelle au médecin comme à l’écrivain que nulle histoire ne saurait remplacer celle du corps, comme l’évoque la tromperie au rouge à lèvres chez Guibert. Giono, pour élaborer son roman, choisit la couleur bleue, originale et profondément marquante, comme élément de narration qui permet d’imager un texte, de donner au lecteur, par une sensorialité certaine, une vue poignante du symptôme concerné. L’intérêt d’utiliser le sens est qu’il est partagé par une grande partie des êtres humains. C’est une sorte de plus petit dénominateur commun de ce qui peut être perçu par l’autre à qui, en tant qu’écrivain, je m’adresse : par le sens physique, et non le sens du mot, j’offre quelque chose au lecteur, je lui permets de comprendre, je narre. Le sensoriel, en ce qu’il est un signal émis et reçu par la plupart d’entre nous est un commun sur lequel peut s’appuyer la technique de la narration.

Enfin, il reste à rappeler que la médecine n’est pas à proprement parler une science. Elle est une technique (anciennement, un art), qui utilise les connaissances existantes dans les sciences (notamment en chimie et en biologie) pour soigner (Canguilhem, 1943). La technique demande surtout l’obtention d’un résultat plutôt qu’une exactitude théorique. Comme le montre Anaëlle Touboul[22] dans le cas de la maladie mentale, « la fiction ouvre à un autre type de compréhension des troubles psychiques, qui n’est pas simplement biomédicale, ni même sociologique : la compréhension empathique permise par la fiction littéraire permet d’aller très loin dans l’immersion et l’expérience “à la place” du malade, justement parce que la fiction fait aussi rempart à une identification ou à une confrontation trop immédiate. La compréhension se fait ici sur un plan alternatif, entre discours “de” la maladie mentale et discours “sur” la maladie mentale. » Complétée de l’histoire d’un patient, l’étude des symptômes est certainement bénéficiaire de toute tentative narrative en médecine. Mais le besoin pour Giono d’exagérer le symptôme, de créer du bleu jusqu’au noir et de le répéter démontre aussi que la narration est un artifice. La cyanose devrait suffire, décrite telle. La volonté d’outrepasser le réel par l’écriture, correspondant à une autre fonction de l’art que celle de raconter, s’associe à une volonté de transcender, pour l’auteur, une mort qui le fait souffrir, de trouver dans le monde un peu de beauté, réelle capacité de l’artiste.

Aussi, l’écriture romanesque et littéraire de symptômes médicaux est‑elle éloignée de la description d’un cas médical ou d’une dimension explicative de la maladie. Elle constitue de la sorte bel et bien un outil de l’ontogenèse de l’objet littéraire, permettant à Jean Giono, bien plus que de publier un livre, d’accoucher d’autre chose, d’imaginer autre chose, de proposer une autre réponse, liberté qui elle, ne serait certainement pas détenue par le médecin, impuissant une fois que le corps d’un malade est déclaré mort.

Et c’est par deux figures de médecin dans le roman que Jean Giono interroge la capacité à faire vivre ou à retarder la mort (Skriabine, 2020). Le jeune médecin, qui veut à tout prix sauver une vie, meurt par péché d’orgueil, et le vieux médecin, dont la compétence pose question, vit retiré du monde des hommes et semble attribuer à la maladie un rôle de châtiment, comme s’il connaissait davantage que les autres la condition humaine. Pourtant, Giono écrit en 1924 : « Comment peut‑on croire encore à l’art social ? L’art est tout à fait inutile. » Il revendique pour son œuvre une « authentique liberté de non‑engagement ». Il n’offre aucun discours sur la médecine. Ainsi, la narration est‑elle un outil qui lui permet de projeter une impression, une image, une vérité relative dans le roman, à travers la couleur bleue, provoquant une projection sensorielle.

Pour autant, l’utilisation de la narration face au symptôme, dans le sens où elle peut éloigner du réel, relativise cette liberté puisqu’en l’absence de vérité, de réalisme, le médecin ne saurait soigner efficacement. L’exactitude fige la différence entre les deux disciplines humaines, au moyen de la peau qui change. Mais le médecin a‑t‑il besoin d’une vérité ou bien d’une impression ? Le premier signal de la maladie provenant du malade, ce n’est pas le médecin qui enclenche sa détermination, mais bien le (futur) patient, ici à travers la peau. La cyanose transforme l’être non pas de sujet à objet (d’un être vivant à un être mort), mais dans la plume de Giono, d’un objet à un sujet d’attention pour son personnage principal, qui lui permet la prise de pouvoir et l’agentivité (même extrême), malgré une « sensionnalisation » du phénomène de la cyanose.

La peau détaille une histoire, la cyanose vole son pouvoir à l’écrivain, le corps devenant partenaire du médecin plus que de l’auteur, pourtant maître de sa plume, qui a tenté d’utiliser le corps comme élément de dramaturgie, mais se révèle sans issue face au très‑réel.

L’écriture comme soin ne peut fonctionner chez Giono, car le personnage qu’il cherche à sauver, sa mère, est déjà morte, et c’est la peau, ou plutôt l’absence de peau, qui dans la vie réelle le lui indique. Il lui reste l’acte narratif, matérialisé dans Le Hussard par le choix du bleu, un élément qui projette une expérience sensorielle (imaginaire) chez le lecteur et sert en cela la fonction d’empathie (ou fonction intropathique chez Paul Ricœur) de la narration.

BIBLIOGRAPHIE

Baines J., (1985), Color Terminology and Color classification in Ancient Egypt Color Terminology and Polychromy. The American Anthropologist, LXXXVII(282-297).

Barstad G. E., (1993), Stratégies narratives dans les chroniques romanesques de Jean Giono, Aix-Marseille.

Canguilhem G., (1943), Le normal et le pathologique. Paris : Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.cangu.2013.01

Chabot J., (1983), Le Manuscrit et son double : Giono, le Hussard sur le toit. Littérature, 52 (« L’inconscient dans l’avant-texte »), 40-80. DOI : https://doi.org/10.3406/litt.1983.2209

Fabre G., (1998), Épidémies et contagions : l’imaginaire du mal. Paris : Presses universitaires de France, p. 202.

Garguilo R., (1989), Mythologie du choléra. In: Littérature et pathologie [en ligne]. Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes.

Giono J., (1951), Le Hussard sur le toit. Paris : Gallimard, rééd. Folio, 1995.

Giono J,. (1949), Postface inédite à Angelo. In: Œuvres romanesques complètes, édition établie par Robert Ricatte, tome IV, Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 1167-1168.

Gouraige L., (2022), Les Idées noires. Paris : POL.

Guibert H., (2004), Cytomégalovirus. Paris : Rééd. Points.

Hong-Yoo J., (1997), Aspects mythiques dans les premiers romans de Giono (l’imaginaire vers le temps des origines). Université d’Aix-Marseille.

Laurichesse J.-Y., (2009), Imaginaire et médecine. Le savoir du choléra dans Le Hussard sur le toit de Giono. In: Laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH) Séminaire Littérature et inscription des savoirs, dir. Patrick Marot.

Le Quellec S., (2000), Histoire des Urgences à Paris de 1770 à nos jours, Université Paris 7, Thèse pour le doctorat en médecine.

Magnus H., (1878), Histoire de l’évolution du sens des couleurs (trad J. Soury). Paris, p. 47-48.

Marquer B., (2009), Nosographies fictives, Le récit de cas est-il un genre littéraire ? Rapports entre discours littéraire et discours médical au XIXe siècle, impact de ce croisement dans l’histoire des représentations. Université de Strasbourg.

Mesnier C., (2020), Une incarnation littéraire du temps sur la peau. Corps écrits chez Stéphanie Hochet et Gillian Flynn. In: La Peaulogie — Revue de sciences sociales et humaines sur les peaux, 4, 107-120.

MSD, Merck and Co. (2023).

Opinel A., (2000), Du cholera morbus et de ses représentations dans la peinture du XIXe siècle, Histoire de l’art, 46, 67-76.

Pastoureau M., (2000), Bleu, Histoire d’une couleur, Paris : Seuil.

Pérez-Simon M., (2021), De l’image narrative à l’image narratrice. Ce que la théorie de Genette fait dire sur Mélusine. In: Perspectives médiévales [En ligne], 42. http://journals.openedition.org/peme/37379 ; DOI : https://doi.org/10.4000/peme.37379

Pinel P., (1801), Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou La Manie, Paris : Chez J. Ant. Brosson, rééd 1809.

Quilici M.L., (2011) Le Diagnostic bactériologique du choléra. Revue Francophone des Laboratoires 201, 431, 51-65.

Ricœur P., (1986), Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris : Seuil.

Skriabine J., (2020), The cholera, and the fictionalized novel writted by Giono in Le hussard sur le toit. Ann Med Psychol (Paris). French. doi : 10,101 6/j.amp.2020.06.010.

Von Kymmel-Zimmermann C., (2010), Jean Giono ou l”expérience du désordre, Université d’Artois.

[1].↑. MSD, Merck and Co., 2023.

[2].↑. Le choléra comme la cyanose sont tous les deux absents du Précis iconographique des maladies de la peau, d’E. Chatelain, édité en 1893 par A. Maloine, Paris.

[3].↑. 50 000 morts sont décomptés lors de l’épidémie de 1832 par exemple.

[4].↑. Organisation mondiale de la Santé, mars 2022.

[5].↑. Ibid.

[6].↑. The Times, édition du 13 janvier 1832, 13 Jan 1832, Page 3 —The Times at Newspapers.com (p. 3)

[7].↑. Giono décrit l’ambiance qu’il règne en Provence lors de cette épidémie de choléra (voir Giono, 1951).

[8].↑. Et encore ! Rappelons que la fictionnalisation comme l’écriture de soi ou du réel ont des incidences dans le réel.

[9].↑. Papyrus Ebers, daté du XVIe av. J‑C, édité en 1875 pour le compte de l’université de Leipzig.

[10].↑. Salon de 1837, Paris, Musée du Louvre

[11].↑. Issu du ligure et de l’occitan, « attrape‑chien », soit, en Provence, une personne peu dégourdie.

[12].↑. Quilici M.‑L., 2011, Le diagnostic bactériologique du choléra. Revue Francophone des Laboratoires 201; n° 431, cité par Skriabine J.

[13].↑. Giono J., Postface inédite à Angelo, 1949, Œuvres romanesques complètes, édition établie par Robert Ricatte, tome IV, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 1167‑1168.

[14].↑. Barthes, Roland, Fragments d’un discours amoureux, Seuil, 1977.

[15].↑. Anastassiou P. Saint‑Antoine. Thèse méd. Paris, 1988, cité par Le Quellec, 2000.

[16].↑. La particularité de chaque « histoire » de patients est toutefois à remettre en cause, comme le démontre Juliette Ferry‑Danini dans Ferry‑Danini, J. 2020. La médecine Narrative Face à l’impossible Singularité Des récits. Lato Sensu : Revue De La Société De Philosophie Des Sciences 7 (2):1‑6. https://doi.org/10.20416/LSRSPS.V7I2.1.

[17].↑. https://www.lemonde.fr/archives/article/1952/03/26/le‑hussard‑sur‑le‑toit‑de‑jean‑giono_2004465_1819218.html, consulté en 2023

[18].↑. « Pas un qui me donnera le plaisir de le sauver ! » dit le jeune [médecin] (Giono, op. cit., 1995, 64) ; après avoir alerté les autorités militaires, dans l’attente de secours et sans pouvoir s’échapper de lieux manifestement infectés, le médecin pleure de désespoir et de fatigue. « Eh voilà, je n’en sauverais pas un » ajoute‑t‑il (p. 69). Il meurt peu après, par contagion.

[19].↑. En France, lors de l’épidémie de 1832, Casimir Périer, le chef du gouvernement lui‑même est contaminé le 1er avril, lors d’une visite des malades à l’Hôtel‑Dieu de Paris !

[20].↑. J. Chabot, op. cit.

[21].↑. Ed. Stock, 2021

[22].↑. Humanités en sciences médicales, CNAM, 2022, traduction libre