Référence électronique

Cokney F., (2025), « Un art nomade. Ce support qui ne t’appartient pas », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/art-nomade

Fabrice COKNEY

Artiste.

Référence électronique

Cokney F., (2025), « Un art nomade. Ce support qui ne t’appartient pas », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/art-nomade

Résumé

Le texte explore la question du tatouage comme art, sa reconnaissance légale et les enjeux liés à la propriété intellectuelle. L’auteur, tatoueur depuis 20 ans, met en lumière l’évolution de cette pratique, passée d’une marginalité associée à la criminalité à un phénomène culturel largement accepté. Il souligne la complexité de la situation juridique du tatoueur, ballotté entre diverses catégories professionnelles, et interroge la place du tatouage dans le monde de l’art, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l’auteur de l’œuvre.

Mots-clés

Tatoueur, Artiste, Droits, Auteur

Abstract

The text explores the issue of tattooing as an art, its legal recognition and the issues related to intellectual property. The author, a 20-year-old tattoo artist, highlights the evolution of this practice from marginality associated with crime to a widely accepted cultural phenomenon. It highlights the complexity of the legal situation of the tattoo artist, which is varied between different professional categories, and questions the place of tattooing in the art world, especially with regard to the recognition of the author of the work.

Keywords

Tattoo artist, Artist, Rights, Author

Face à la rugueuse réalité des lois, je n’ai d’autre expertise que 20 ans d’expérience du tatouage et de l’incroyable engouement qu’a connu cette pratique ces dernières années. On a parlé de criminalité ; pour moi dont la vie de jeune adulte a été confrontée à des gens vivant dans la marge, je peux dire qu’un criminel ne devait pas se faire tatouer pour ne pas se faire repérer ou discriminer, alors que j’ai pu faire des tatouages soi‑disant réservés aux criminels sur des gens qui ne l’étaient pas du tout ! C’est alors l’idée de la marge qui prime, la défiance par rapport à certaines normes sociales.

Comment puis‑je protéger mon œuvre, mon droit d’auteur ? D’ailleurs est‑ce un art ? Je peux vous faire partager le parcours de combattant qui est celui du tatoueur en quête de la reconnaissance de son statut. Baladé d’institution en institution, est‑il profession libérale, artisan, peut‑il être admis à la Maison des artistes ? Finalement, il appartient aux professions libérales. C’est probablement pour un avantage fiscal : comme micro‑entreprise ou SARL, pas de TVA à 10%. Mais cela pose la question du droit de l’œuvre, du respect de son auteur. C’est là que la question du support devient intéressante : c’est une personne. Comme j’ai commencé comme graffeur, j’ai eu à faire avec une problématique similaire : le métro, le train sont des éléments nomades, mobiles, et surtout je ne suis pas propriétaire du support : c’est une personne vivante qui va faire ses choix, qui va évoluer.

C’est cela qui m’a attiré en tant qu’artiste : le tatouage est une création artistique du fait que le support ne nous appartient pas, est en mobilité permanente, pas figé dans un musée, une œuvre d’art qui se balade. C’est ce qui fait la beauté, l’originalité de ses œuvres‑là, et aussi leur complexité.

J’ai commencé à dessiner et à peindre en tatouant. Alors qu’aujourd’hui, beaucoup de tatoueurs sont issus des écoles d’art, surtout avec l’engouement actuel jusqu’à sur les réseaux sociaux. Leur style est plutôt illustratif et appliqué sur un corps. C’est complétement différent de développer une création à même le corps, d’appréhender l’évolution de ce dernier dans l’espace et le temps qui fait totalement partie de l’œuvre car le corps va bouger, grossir, vieillir, les cellules mourir, les pigments évaluer dans le corps. C’est partie intégrante de l’œuvre : le plus beau, c’est l’évolution dans le temps, c’est pour cela que c’est une œuvre d’art originale : par son évolution !

Revenons à la question de la propriété intellectuelle. J’ai tatoué des stars, Jalil Lespert, Nicolas Duvauchelle, qui passent à la télé, font des publicités, tournent dans des films. J’ai pu constater qu’on était en retard en France. Dans les pays anglo‑saxons, on me demande une autorisation, de céder mes droits, on fait un contrat. Une fois, pour une simple photographie que j’avais oublié de contresigner dans un contrat de 20 pages, j’ai créé la panique juste avant la sortie d’un film, car je n’avais pas répondu. Mais, en France, les mêmes personnes ne sont pas du tout obligées de le faire. Mieux : j’ai réalisé de faux tatouages pour des films, pour lesquels on m’a donné des droits, mais pas pour les vrais ! Or si le tatouage fait partie du storytelling, on devrait avoir des droits.

Pourquoi les gens se tatouent‑ils ? Qu’est‑ce qu’ils veulent que vous exprimiez symboliquement d’eux ?

Comme je ne fais que de grosses pièces et que je passe beaucoup de temps avec les gens, on parle, ils peuvent s’épancher, mais plus on entre dans un public de connaisseurs, moins l’aspect symbolique compte. Avant, c’était le cas, mais pas aujourd’hui. Ils ont vu quelque chose de nous qui leur a plu et ils veulent un tatouage en lien, acheter une pièce. Ils ne veulent pas qu’on les représente symboliquement.

Commencez‑vous par des dessins ?

Tout existe. Parfois les gens voient des trucs sur Internet, des flashes, ou ont envie d’une pièce spéciale parce qu’ils sont intéressés par mon interprétation graphique, le style qu’ils ont vu. Par exemple, des fleurs : je les fais, je les dessine directement sur les gens.

Comment exprimez‑vous le mouvement ? La vidéo permet‑elle de mettre en mouvement le tatouage ?

Pour moi, c’est comme pour le graffiti ‑et c’est ce qui est romantique‑, le tatouage est vraiment fait pour être vu là où est la personne, le corps qui le porte, à la plage, comme on l’a dit, ou ailleurs. Il est fait pour être vu dans le milieu où il évolue. Le reste est de la documentation. La vidéo peut être un moyen pour documenter, ou ce qui est posté sur les réseaux sociaux. C’était la même chose pour les illustrateurs qui sont partis avec James Cook et qui ont ramené des dessins des tatouages. On peut montrer un tatouage, le photographier, exposer un corps tatoué comme une performance, mais cela reste difficile à appréhender.

J’ai été en relation avec une personne entièrement tatouée par un célèbre tatoueur qui vivait alors en Angleterre, Thomas Thomas. L’artiste contemporain Marc Quinn, spécialiste du bodymorphing ‑auteur d’une sculpture de Zombie Boy (feu le mannequin Rick Genest qui était aussi totalement tatoué) titrée Self‑conscious Gene (2017)‑ a fait une sculpture d’elle avec évidemment tous ses tatouages sur la peau : or, à aucun moment, il n’a contacté le tatoueur, et il s’est pourtant emparé de son travail et en retire les bénéfices !

Tatouage et violence

Le tatouage reste un acte violent, il ne faut jamais l’oublier. C’est une expérience de la douleur. Dans l’immense majorité des cas, tout se passe bien. Des milliers de tatouages que j’ai faits, avec des personnes que je suis depuis 15 ans, je n’ai eu que 2 infections, d’ailleurs dues à des activités post‑tatouage, 4 ou 5 allergies sur le rouge, qui se sont atténuées avec le temps. Comme c’est une relation de confiance, peu de clients mais sur la longue durée, les gens ne portent pas plainte. Mais c’est différent du « walking » dans les salons où les gens entrent, se font tatouer et repartent ; parfois on fait 20 tattoos à la journée.

Pour les mineurs, et même pour le premier tatouage, on a des règles : obtenir le consentement bien sûr, et jamais tout de suite sur le visage ou sur les mains, il ne faut pas commencer par quelque chose qui serait trop apparent et qu’on pourrait regretter ensuite.

Peut‑on parler d’addiction ?

S’il en existe une, elle est stoppée par la douleur et les finances ! Quand le corps n’est plus vierge, quand il y a un premier tattoo, on veut ensuite combler le vide car c’est comme un début de texte sur la page blanche, on ne voit plus que le blanc, et on veut le remplir, combler le vide, on veut équilibrer.

Est‑ce vraiment une caractéristique du tatouage que de vieillir, d’être nomade et de se modifier ? Un tableau aussi vieillit, est déplacé et se modifie.

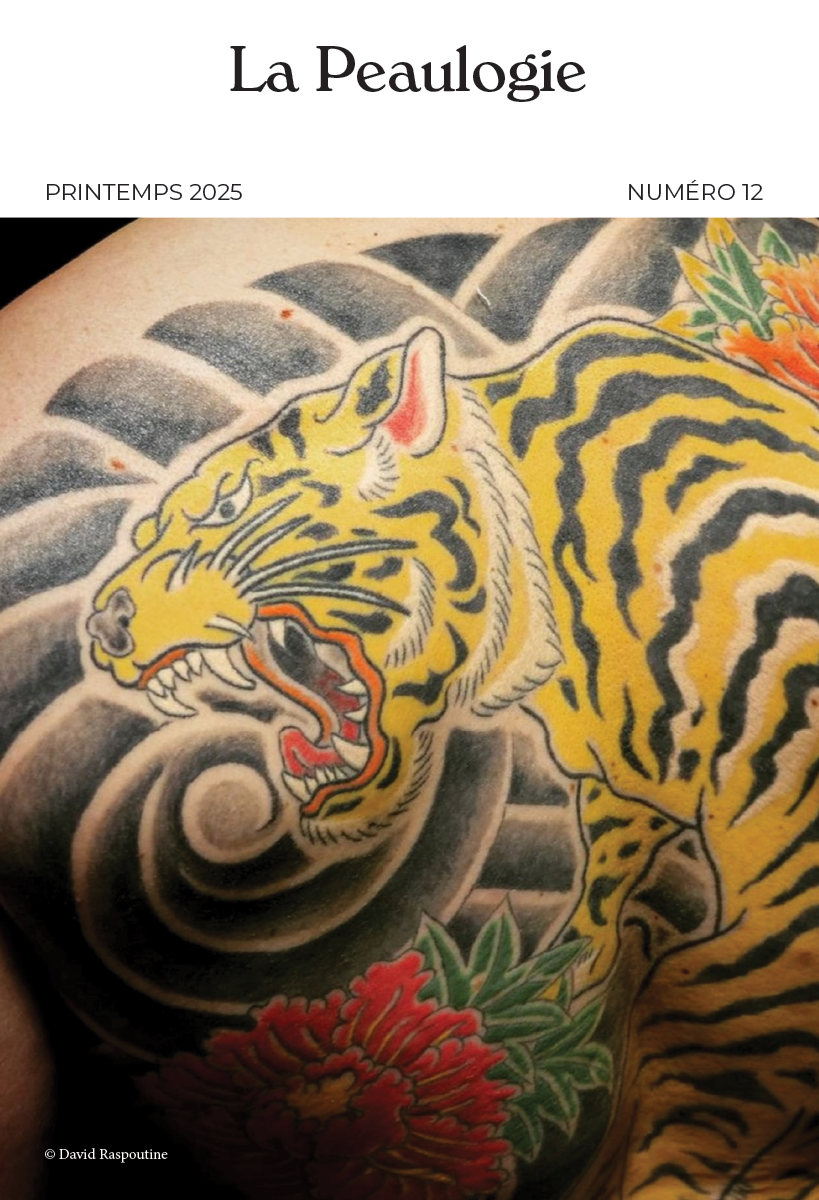

C’est vrai, et c’est également vrai que le peintre et le tatoueur ont la volonté de faire une œuvre pérenne, mais quand même pas sur les mêmes temporalités. La mort du tatoué entraîne la mort de l’œuvre, pas de sa documentation, mais de sa réalité matérielle. Ce n’est pas le cas d’une œuvre d’art, sauf si c’est une œuvre conçue volontairement comme devant être éphémère. Quant à la mobilité, une personne tatouée va traverser 4 fois Paris par jour alors qu’un tableau est quand même plus sédentaire, attaché à son lieu de conservation même s’il est déplacé pour les expositions. Il y a 300 ans, les peintres espéraient que leurs œuvres leur survivraient longtemps telles qu’ils les avaient faites. Mais un tatoueur veut que son œuvre soit aussi présente, aussi forte dans 20 ans et il tient compte du vieillissement du corps et des modifications des couleurs. Il ne faut pas se fier à la photographie faite juste après le tattoo, qui est toujours éclatante. Quelques années après, la couleur peut avoir disparu, comme le tigre jaune que je me suis fait tatouer dans le dos et qui n’a plus de jaune ! Je n’étais pas content. Un tattoo doit être encore plus beau quand il s’est installé dans le temps. Par exemple, je travaille des gris, assez sales au début mais qui au bout de deux ans, forment un beau gris laiteux. C’est un facteur inhérent au tatouage que d’évoluer.

Quelles sont les relations avec l’art contemporain ?

Cela reste deux mondes différents. Scott Campbell n’a pas vraiment réussi à percer et reste marginal, même s’il est dans le contexte américain. Beaucoup d’artistes qui connaissent le succès cachent qu’ils tatouent ; d’ailleurs les galeries leur demandent de gommer cet aspect de leur activité ; parfois ils prennent des noms différents pour disjoindre les deux activités et ne pas être stigmatisés.

Néanmoins, dans mon quotidien, je fais plus de tatouage : est‑ce que la finalité mercantile pose problème ? Ou n’est‑ce pas plutôt qu’il n’y a plus d’argent à faire sur le tatouage une fois qu’il est réalisé sur la peau, alors qu’une œuvre peut se vendre et se revendre avec une plus‑value sur le marché de l’art ?

Pourquoi ne peut‑on pas exister dans les deux mondes, celui de l’art contemporain et celui du graffiti ou du tatouage, et encore pour ce dernier c’est encore pire, il y a 40 ans de retard ! Et ce ne sont pas les meilleures galeries qui exposent du graffiti.

Quant à la migration sur d’autres supports, photographie, film, modélisation 3D, ça peut être bien, mais ce n’est pas le tatouage dans le milieu où il évolue qui est reconnu comme art, par exemple sur la plage, dans la rue : c’est ça qui sera la vraie reconnaissance. Car sinon, on n’a pas l’appréhension du dessin modifié par la forme du corps et son mouvement.