Référence électronique

Mezhoud S., (2025), « E/ancrage épineux. Le tatouage, l’invisible de l’histoire de l’art ? », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/ancrage-epineux

E/ancrage épineux Le tatouage, l’invisible de l’histoire de l’art ?

-

Description

Sarra MEZHOUD

Doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École Doctorale Histoire de l’art (ED 441), Centre de recherche Histoire Culturelle et Sociale de l’Art (HiCSA).

Résumé

En janvier 1983 s’est tenu, à l’Université de Californie de Los Angeles (UCLA), le symposium « Art of the Body : Image, Idea, and Technique in Tattoo and related Modes » organisé par l’historien de l’art Arnold Gary Rubin. Cet événement scientifique et son instigateur sont constitutifs de l’historiographie du tatouage occidental et indissociables de son institutionnalisation académique dans l’histoire de l’art en tant que discipline universitaire. Les investigations menées dans les archives d’Arnold Rubin conservées au Fowler Museum of Cultural History de UCLA, constituent le fil conducteur de la réflexion suivante qui questionne l’invisibilisation du tatouage dans l’écriture de l’histoire de l’art occidentale, sa lente reconnaissance en tant qu’objet et medium de la discipline et le rôle de l’historien de l’art au regard de l’intégration du tatouage, de sa pratique et de ses images dans des études et analyses historico-artistiques approfondies. Son processus d’artification étant en question, la longue occultation du tatouage dans l’historiographie de l’art relèverait-elle de son statut d’art non encore institué ou de son assimilation, dans son traitement méthodologique, à des formes d’art et à leur histoire quant à elles déjà instituées ? Ainsi, il s’agit ici d’historiciser l’épineuse entrée du tatouage dans l’histoire de l’art et dans son écriture au regard du rôle « artificatoire » que revêt son institutionnalisation académique.

Mots-clés

Historiographie, Histoire de l’art, Arnold Gary Rubin, Institutionnalisation, Légitimation artistique, Tatouage

Abstract

In January 1983, the art historian Arnold Gary Rubin organized the symposium “Art of the Body: Image, Idea, and Technique in Tattoo and related Modes’ at the University of California, Los Angeles (UCLA). This scholarly event and its initiator are crucial to the historiography of Western tattooing, and inseparable from its academic institutionalization in art history. Investigations conducted within the Arnold Rubin papers at the UCLA Fowler Museum of Cultural History underpin the central them of the following reflection. This discussion raises questions about the oversight of tattooing in the narrative of Western art history, its gradual recognition as both an object and a medium within the discipline, and the role of the art historian in integrating tattooing, its practice and its images into comprehensive art-historical studies and analyses. With its process of artification under scrutiny, does the long neglect of tattooing in art historiography stem from its status as an art yet to be fully recognized, or from its assimilation, in its methodological treatment, with established art forms and their historical development? The aim is to historicize the complex integration of tattooing into the history of art and its documentation, considering the artificatory role played by its academic institutionalization.

Keywords

Historiography, History of art, Arnold Gary Rubin, Institutionalization, artistic Legitimation, Tattooing

INTRODUCTION

L’historiographie du tatouage occidental – à savoir l’écriture de son histoire artistique et la somme des discours fondateurs qui en résultent – ainsi que son institutionnalisation académique sont indissociables de la figure de l’historien de l’art états‑unien Arnold Gary Rubin (1937‑1988). Professeur à l’Université de Californie de Los Angeles (UCLA), il enseigne les arts d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord précoloniale au département art, design et histoire de l’art. En 1976, il inaugure un ambitieux chantier de recherches sur le tatouage, son histoire à travers le monde et sa pratique contemporaine aux États‑Unis après avoir constaté qu’en dépit de sa présence immémoriale et universelle et de ses caractéristiques esthétiques et artistiques, le tatouage n’a jamais fait l’objet d’études approfondies dans sa discipline universitaire : l’histoire de l’art. Ses investigations s’achèveront en 1988 par la publication du recueil d’essais Marks of Civilization. Artistic Transformations of the Human Body (Rubin, 1988a) édité sous sa direction et considéré aujourd’hui comme un socle bibliographique fiable rassemblant, pour la première fois, des travaux universitaires fouillés sur le tatouage (Lodder, 2018, 515). Cet ouvrage constitue les actes du symposium « Art of the Body : Image, Idea, and Technique in Tattoo and related Modes » qui s’est tenu à UCLA en janvier 1983 et qui a réuni de manière inaugurale à l’Université en tant qu’institution, le monde académique et le monde professionnel du tatouage. La littérature grise relative à cet événement et les archives de son organisateur constituent le fil conducteur de l’étude qui va suivre portant sur l’invisibilisation du tatouage dans l’écriture de l’histoire de l’art occidentale[1] : pour quelles raisons le tatouage a‑t‑il longtemps été éloigné des préoccupations théoriques de notre discipline universitaire ? Son processus d’artification étant en question, l’occultation du tatouage dans l’historiographie de l’art relèverait‑elle de son statut d’art non encore institué ou de sa lente reconnaissance en tant qu’objet et medium de l’histoire de l’art ? Quel est le rôle de l’historien de l’art dans l’intégration du tatouage, de sa pratique, de ses images et de ses interprétations à sa discipline ?

Ces préoccupations s’inscrivent dans une démarche réflexive inaugurée en 2022 par une contribution de Matt Lodder à l’ouvrage collectif Tattooed Bodies : Theorizing Body Inscription Across Disciplines and Cultures (Lodder, 2022a), où l’historien de l’art britannique, maître de conférences à l’université de l’Essex et spécialiste de l’histoire du tatouage des mondes anglo‑saxons propose un chapitre introductif issu de sa thèse (Lodder, 2010). Intitulé « A Medium, Not a Phenomenon : An Argument for an Art‑Historical Approach to Western tattooing », cet article dresse les grandes lignes d’une proposition méthodologique afin de penser le tatouage comme un medium historico‑artistique. Pour l’auteur, il est nécessaire d’évacuer l’assimilation du tatouage à un phénomène de contre‑culture et marginal proposée par les diverses disciplines des sciences humaines et sociales depuis la fin du XIXe siècle (ethnologie, criminologie, anthropologie, sociologie, psychologie, philosophie). En se bornant à rechercher les raisons pour lesquelles des individus ou des groupes se font tatouer au fil du temps au détriment d’analyses nuancées et systématiques sur l’objet lui‑même, ses singularités matérielles et plastiques et ses contextes historiques, ces multiples études ont fait du corps tatoué une curiosité psychologique et anthropologique l’éloignant des enjeux de l’histoire de l’art.

Problématisant cette approche méthodologique historico‑artistique, il s’agira ici d’historiciser l’épineuse entrée de l’étude du tatouage dans l’histoire de l’art et dans son écriture au regard du rôle artificatoire que revêt son institutionnalisation académique.

« TATTOO AS ART » ?

En mai 1985, Arnold Rubin est approché par Jerome Crouch, responsable éditorial des presses universitaires du Kentucky, pour évaluer les qualités scientifiques et académiques d’un manuscrit en vue de sa publication (Crouch, 1985). Son auteur, Alan Govenar, propose une étude englobant culture populaire et esthétique des modes du tatouage de la côte ouest des États‑Unis sous le titre de « Tattoo As Art », soit le tatouage en tant qu’art ou œuvre d’art (Govenar, 1984b). Faire paraître ce manuscrit au titre si évocateur dans les années 1980 marquerait de manière significative la reconnaissance du tatouage en tant qu’objet digne de figurer dans l’histoire de l’art. Pourtant, Arnold Rubin en conteste fermement la publication :

« Je ne pense pas que ce travail représente une contribution significative à la recherche, quelle que soit la perspective disciplinaire : ni pour les études de cultures populaires, ni pour la sociologie, ni pour l’histoire du tatouage en tant qu’histoire de l’art […]. Je ne pense pas qu’il soit d’actualité. Il n’apporte rien ou presque au domaine. […]. J’espérais apprendre quelque chose. Je n’ai rien appris. Je n’en recommanderai pas la publication[2]. » (Rubin, 1985a)

Ce refus « vindicatif[3]» (Govenar, 1985) peut symboliquement illustrer la difficile introduction du tatouage dans l’histoire de l’art, même s’il faut souligner que l’essai de Govenar ne représente pas un tournant novateur en considérant le tatouage comme une forme d’art. En effet, cette analogie est récurrente à travers les siècles (Lodder, 2022a, 24), notamment dans les discours de critiques d’art et d’artistes qui façonnent l’historiographie de l’art à partir du XIXe siècle. En 1897 par exemple Théodore de Wyzewa défend la légitimité artistique de la pratique du tatoueur londonien Sutherland Mcdonald en la comparant à d’autres depuis longtemps instituées :

« [L]e tatouage, qui n’avait été jusqu’ici qu’une pratique populaire, – en Europe du moins – vient d’être promu à la dignité d’un art. Un maître s’est trouvé, un M. Macdonald, qui, comprenant que le genre de la peinture sur toile et sur bois était déjà bien vieux et bien fatigué, a cherché et découvert le moyen de transporter sur une autre matière, sur la peau humaine, le même idéal et les mêmes méthodes artistiques. […] : et le voici en état d’exécuter, sur la peau de ses clients des deux sexes, de véritables chefs‑d’œuvre, des compositions aussi soignées que des aquarelles sur papier, et plus colorées encore, plus riches de nuances et de mélanges de tons. » (Wyzewa, 1897, 3)

Le tatouage devient sous la plume affirmée du critique d’art français une « nouvelle peinture » possédant elle aussi ses caractéristiques plastiques, ses compositions, ses tons et nuances et le tatoueur devenant à son tour un maître capable de chefs‑d’œuvre. Alors, le tatouage atteindrait sa transfiguration artistique lorsqu’au même titre que la peinture, il sera présenté sur les cimaises des musées comme le revendique déjà Robert Desnos en 1937 :

« Le musée du costume, que l’on tente d’installer quelque part en France et qui ne sera qu’une section d’anthropologie, sera malheureusement incomplet, puisqu’il ne pourra présenter une série, même tronquée, de l’art du tatouage […]. Il tirerait grand profit d’une collection de peaux humaines tatouées […]. Je voudrais avant tout que l’on ne s’embarrassât ici d’esthétique que dans une mesure excluant la notion arbitraire du beau et du laid et qu’on admette une fois pour toutes la légitimité de cette pratique […]. » (Desnos, 1937, 146)

Au‑delà de sa simple exposition, le poète suggère une réelle muséification du tatouage par la constitution et la conservation d’une collection de peaux humaines tatouées au sein de l’institution muséale. Cette dimension de patrimonialisation viendrait achever la légitimation artistique du tatouage à un niveau plus élevé qu’une sommaire esthétisation de l’objet.

L’esthétique philosophique est corrélée à l’historiographie de l’art occidental en lui offrant une définition absolue de l’art fondée uniquement sur un jugement de goût visant la seule Beauté (Huys et Vernant, 2019, 249). Le tatouage et le corps tatoué pourraient alors être considérés comme un art si et seulement s’ils sont perçus comme beaux. Or dès le XIXe siècle, ils ont été associés dans les imaginaires collectifs à la dissidence, à la douleur, à la déviance, à une modification monstrueuse irréversible de l’image du corps, motif artistique par excellence en Occident. La seule appréciation esthétique prédicative de l’art participe du rejet du tatouage qui n’a pu ainsi, pendant longtemps, être pensé pour lui‑même dans les études théoriques en histoire de l’art. Cependant, depuis le XXe siècle, il est admis que l’art, dans sa complexité contemporaine, ne peut plus dépendre d’une telle définition et qu’il tend désormais vers une « adéfinition » (Huys et Vernant, 2019, 249). L’art s’avérant non définissable, il tombe sous le sens qu’il est vain de chercher à savoir si le tatouage en est un. L’historien de l’art se demande plutôt quand, par qui et comment le tatouage peut être considéré comme un art. Partant, cette analyse nécessite une approche archivistique minutieuse par l’exploration de la conséquente mais nébuleuse documentation relative au tatouage tout au long de son histoire.

Il semble que l’écrit « Tattoo as Art » d’Alan Govenar mentionné supra, soit le texte de sa thèse proposée à la publication sous un titre plus attractif que l’initial : Issues in the Documentation of Tattooing in the Western World (Govenar, 1984a). Les problématiques que soulève la documentation du tatouage relèvent, dans un premier temps, de sa nature. Objet visuel indélébile, il est pourtant éphémère puisqu’il est dépendant des métamorphoses de sa surface soumise au temps – la peau – et de la durée de vie de son support – le corps. Le tatouage est donc rarement conservé et visible sous sa forme élémentaire en tant que source historique. Le corps tatoué a certes, longtemps été photographié dans les contextes spécifiques des exhibitions ethnographiques, des observations médicales et anthropologiques et des monstrations circassiennes. Mais ces documents photographiques ont orienté une perception persistante et erronée selon laquelle seuls certains groupes de personnes, marginalisées et stigmatisées, étaient tatouées (Lodder, 2022a, 31‑32). De ce fait, le tatouage étant une caractéristique physique longtemps décriée et peu ostensiblement visible dans la société, les peintres et autres faiseurs d’images ont peu été en contact avec son image, limitant ainsi sa présence en tant que motif pictural. Dans un deuxième temps, la mise à distance des cercles académiques des sources documentaires du tatouage s’explique par le fait qu’elles ont souvent été initialement collectées par ses praticiens, tatoueurs et tatoués, favorisant le rôle prépondérant de ces derniers dans l’écriture de son histoire et dans son assimilation à l’art, qu’ils la réfutent ou la revendiquent.

C’est le cas du tatoueur new‑yorkais Spider Webb qui, à la fin des années 1970, organise des performances de tatouage en direct dans la ville afin de défendre son art. Par exemple, en 1976, il installe devant le Musée d’Art Moderne de New York un studio de tatouage improvisé – « une chaise et une table où j’ai disposé mon matériel de tatouage et mes encres[4] » (O’Sullivan, 1979, 64). Acte politique pour protester contre l’interdiction légale de tatouer dans la ville de New York[5], c’est surtout un acte militant en faveur de la considération du tatouage en tant qu’art. Webb relate dans son ouvrage Pushing Ink – préfacé par l’historienne de l’art et conservatrice Marcia Tucker – qu’il a choisi le MoMA comme une déclaration, un manifeste artistique à l’encontre des institutions muséales qui n’incluent pas le tatouage dans leurs salles aux côtés des peintures et des sculptures, lui refusant ainsi le statut de beaux‑arts.

L’affiliation aux beaux‑arts peut, au contraire, être dépréciée par d’autres qui voient dans l’institutionnalisation une privation de l’essence populaire et artisanale du tatouage. En février 1979, Don Deaton, alors tatoueur au Bert Grimm’s Tattoo Portland adresse à Arnold Rubin une missive concernant un article du Los Angeles Times (Coutu, 1978, 43) annonçant une future exposition dans laquelle l’historien de l’art souhaite présenter le tatouage comme une forme émergente des beaux‑arts aux États‑Unis :

« Cher Monsieur Rubin. Je suis plutôt contrarié de lire tout ce qui circule actuellement sur le fait que le tatouage deviendrait une «forme émergente des beaux‑arts». […] On nous a appris à l’école qu’il existe des beaux‑arts et que ces beaux‑arts sont les seuls véritables arts. La plupart des gens se contentent de bâiller, d’admettre qu’ils n’y comprennent rien et de continuer à aimer ce qu’ils aiment. Mais quelques élitistes […] ne se rendent pas compte que ce soi‑disant «grand art» n’est que le choix d’une poignée de critiques, qu’il est acheté par une classe aisée (qui ne se préoccupe pas plus de «l’art» que les collectionneurs de bandes dessinées) et qu’il est apprécié par un petit groupe de snobs ayant fait des études universitaires. Si le tatouage a une quelconque valeur, c’est parce qu’il est un art démocratique[6]. » (Deaton, 1979).

Dans le contexte des années 1970 et 1980 où la théorisation de la distinction entre Low Art et High Art fait rage, pour Don Deaton, le tatouage, art mineur, ne possède pas les caractéristiques formelles du grand art ni sa légitimité historique. Le tatoueur défend le caractère démocratique de sa pratique, au détriment de son artification qui entraverait la vocation populaire du tatouage. Le rapprochement entre tatouage et art fait encore aujourd’hui couler beaucoup d’encre parmi les représentants de la profession[7]. L’accès du tatouage au rang d’objet de l’histoire de l’art ne s’apparente donc pas à un processus linéaire, son statut étant constamment remis en question que ce soit par les acteurs internes ou par les instances externes au monde du tatouage.

Lorsqu’Arnold Rubin tente d’organiser à la Frederick Wight Gallery de UCLA l’exposition « Tattoo : Art of the Body » fustigée par Deaton, il se heurte également aux nombreux refus des institutions de financements académiques comme le National Endowment for the Humanities et de musées « pourtant réputés pour leurs expositions novatrices et non conventionnelles » (Rubin, n.d.3) parce que le tatouage n’est pas un art, parce qu’il est associé à des populations « déviantes » (Rubin, 1978b) et parce que le projet d’exposition implique des sujets humains (Cunningham, 1979). En effet, cette exposition était pensée comme la première à présenter au musée le tatouage sous sa forme documentaire (photographies, archives, artefacts, films documentaires), artistique (interprétation du tatouage dans d’autres média comme la peinture) et vivante par la présence de tatoués et de tatoueurs. Faute de soutiens institutionnels, le projet fut avorté et l’exposition reflétant la volonté de Rubin de « démontrer que le tatouage est la forme d’art ultime[8] » (Rubin, 1978a) n’eut jamais lieu. Ce dernier se tourna alors vers l’académisation du sujet en organisant à l’Université un symposium dont l’ambition était de rassembler les études théoriques les plus novatrices notamment en histoire de l’art consacrées aux modifications corporelles et plus particulièrement au tatouage, l’intégration d’un objet dans un programme de recherche ou dans un événement scientifique concourant à la légitimation institutionnelle de son artification (Heinich et Shapiro, 2014, 289).

TATTOO HISTORY AS ART HISTORY ?

Prolégomènes à l’historiographie historico‑artistique du tatouage, le symposium « Art of the Body : Image, Idea, and Technique in Tattoo and related Modes », qui s’est tenu du 28 au 29 janvier 1983 à UCLA, peut être considéré comme l’événement fondateur de l’introduction de l’étude du tatouage dans l’histoire de l’art en tant que discipline universitaire. Ce grand colloque instigué par Arnold Rubin résulte d’investigations initiées en 1976 par le projet d’un de ses étudiants, Louis Quirarte (Rubin, 1988a, 9), qui avait étudié la scène contemporaine du tatouage aux États‑Unis et dont ils tirèrent des conclusions communes :

« (1) un petit nombre d’artistes tatoueurs réalisent des travaux qui s’écartent radicalement des normes traditionnelles et dominantes en termes d’imagerie et de technique ; (2) des parallèles formels, fonctionnels et conceptuels ont été démontrés entre le tatouage euro‑américain contemporain […] et les modes richement diversifiées que [Arnold Rubin] a l’habitude d’aborder dans ses cours sur les arts d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord ; et (3) malgré une […] bibliographie étendue, bien que fragmentaire, aucune vue d’ensemble systématique et complète des formes permanentes d’art corporel […] n’a jamais été produite, et encore moins un traitement analytique/critique du sujet [en histoire de l’art][9]. » (Rubin, n.d.1)

Ces constatations ont par la suite formé la trame du symposium qui devait être le point d’orgue de l’exposition « Tattoo : Art of the Body » selon les intentions premières des organisateurs[10] proposées en mars 1979 lors d’une conférence à la première convention nationale annuelle du Tattoo Club of the World qui eut lieu à Denver (Rubin, n.d.2). Ces propositions avaient alors reçu l’aval du public (tatoués et amateurs de tatouage) et le soutien enthousiaste des principaux artistes tatoueurs présents. Ed Hardy et Cliff Raven sont ainsi devenus consultants et garants du monde professionnel du tatouage tout au long des années que nécessita l’organisation du symposium où ils sont intervenus aux côtés de Jamie Summers, Leo Zulueta, Bob Roberts et Jack Rudy. Achevant le dessein de faire entrer le tatouage à l’Université auquel aspirait cet événement scientifique, les contributions de ces tatoueurs, représentants de la scène californienne, ont constitué la partie conclusive du symposium lors de laquelle ont été abordés leurs objectifs visant à faire du tatouage une pratique artistique à l’esthétique innovante.

Soutenu par différents organismes de UCLA (entre autres le College of Fine Arts, le Department of Art, Design and Art History et le Museum of Cultural History), le symposium a rassemblé devant une centaine d’auditeurs (Rubin, 1988a, 9) douze communications de conservateurs, de médecins et principalement d’universitaires de différentes disciplines (histoire de l’art, anthropologie, sociologie, folkloristique). Il s’agissait de réunir et de confronter des démonstrations qui abordaient les divers aspects des modifications corporelles irréversibles pratiquées à travers le monde à des fins esthétiques et d’ornementations : de la symbolique des labrets des Tlingits aux significations des scarifications Baoulé, de la présence du tatouage en Égypte antique et en Europe paléochrétienne aux évolutions contemporaines du tatouage euro‑américain en passant par une approche contextuelle de l’aspect généalogique des tatouages hawaïens ou du Moko Maori[11]. En guise d’intermède entre les diverses présentations, deux films ont été projetés : Stoney Knows How, court métrage biographique réalisé par Alan Govenar à propos de Stoney St. Clair, maître du tatouage des vedettes des Sideshows ; et le documentaire d’Emiko Omori intitulé Tattoo City et consacré au développement de l’art corporel dans le Midwest. Leur projection suscita chez le public un vif débat réanimant les sempiternels questionnements à propos de la nature artistique du tatouage que pourraient ou non revêtir ses manifestations contemporaines (Rubin, n.d.3).

Ainsi, ce symposium, première tentative interdisciplinaire, interculturelle, intermédiale et transhistorique d’analyse systématique du tatouage, de son histoire, de sa pratique et de ses images s’institue‑t‑il en modèle de présentation scientifique du tatouage à la fois dans les expositions (Carotenuto et al, 1985 ; Brilot et Forment, 2004 ; Flagayrettes‑Leveau, 2004 ; Bagot et al, 2014) et dans les ouvrages académiques qui lui sont consacrés et ce jusque dans les années 2000 (Borel, 1992 ; Caplan, 2000 ; Pitts, 2003 ; Sanders et Vail, 1989)[12].

C’est en 2010 qu’apparaît un nouveau tournant historiographique, initié une fois encore par un historien de l’art. Cette année‑là, Matt Lodder soutient à l’université de Reading sa thèse Body Art : Body Modification as Artistic Practice dans laquelle il remet en question cette manière d’écrire l’histoire du tatouage qui consiste à comparer ses formes et ses pratiques à travers le temps et les civilisations en se fondant uniquement sur leur définition commune d’insertion d’encre dans la peau. Alors, il propose et met en œuvre l’approche historico‑artistique qui consiste à prendre comme fondement de l’étude, le tatouage en tant que medium artistique réalisé dans des contextes historiques, culturels et visuels propre à chaque époque et à chaque tatoueur (Lodder, 2022a, 15) [13]. Dans ce sens, il s’agit de réécrire l’histoire du tatouage à partir de l’analyse approfondie des sources et des archives afin de contrer les bases historiques erronées qui ont été fabriquées à partir d’une documentation partielle et d’idées reçues et véhiculées à travers des récits inexactes dès le départ. L’une des inexactitudes les plus répandues consiste à voir dans la rencontre de James Cook avec des Tahitiens tatoués la découverte du tatouage par un Européen. L’origine du tatouage dans la culture occidentale, qui aurait oblitéré cette pratique à la fin de l’Antiquité afin de respecter les interdictions proférées par les religions monothéistes à l’encontre des modifications corporelles, correspondrait alors à son importation par Cook depuis les mers du Sud dans les années 1760. Selon l’historienne du tatouage américaine Anna Felicity Friedman Herlihy, il est essentiel de « démystifier » (Friedman Herlihy, 2012, 16 ; Friedman Herlihy, 2014) ce mythe fondateur créé par une méthodologie historiographique universalisante[14]. Pour ce faire, dans sa thèse intitulée Tattooed Transculturites : Western Expatriates Among Amerindian and Pacific Islander Societies, 1500‑1900 et soutenue en 2012 à l’université de Chicago (Friedman Herlihy, 2012), elle effectue un remarquable travail de mise à jour d’anciens textes issus de récits de voyageurs témoignant de la présence en Europe avant la fin du XVIIIe siècle de la pratique sous d’autres dénominations, Cook n’ayant probablement qu’apporté le terme « tatouage » en Occident[15].

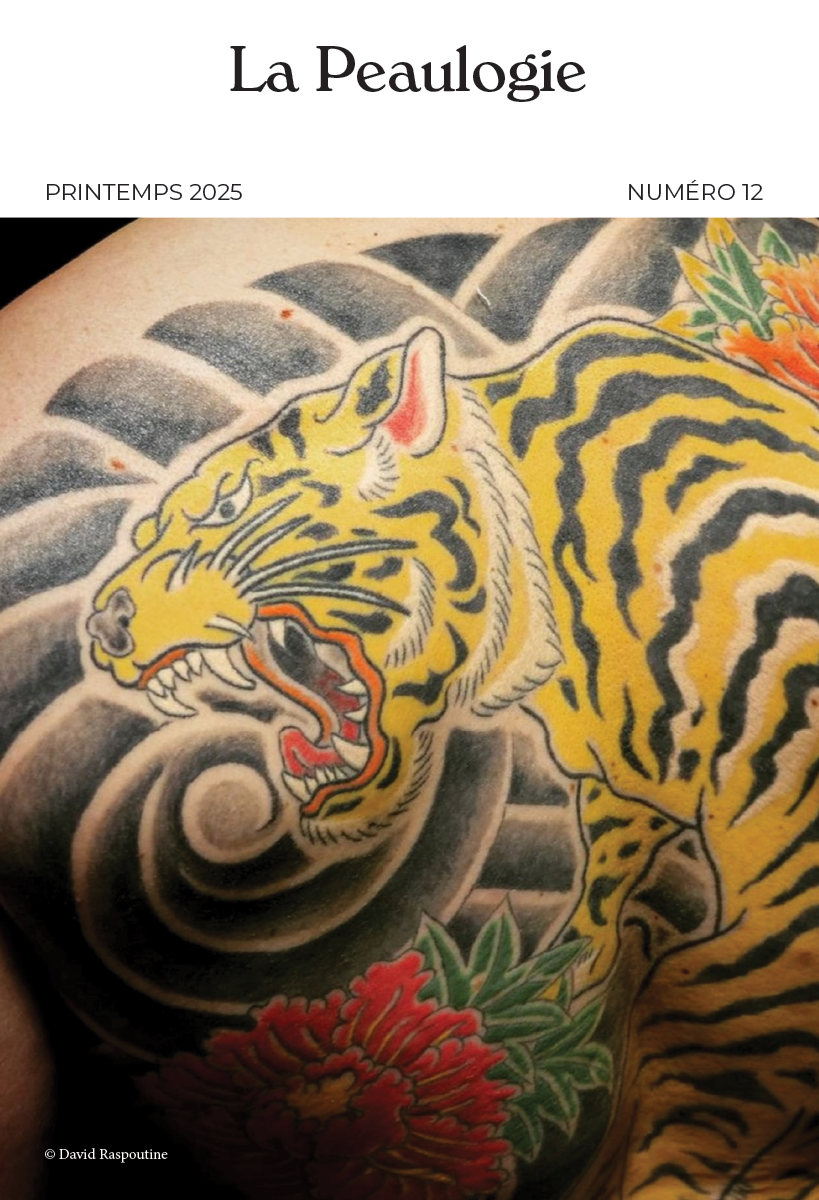

Plus récemment, en 2017, l’historien de l’art allemand Ole Wittmann a publié Tattoos in der Kunst. Materialität, Motive, Rezeption (Wittmann, 2017). Cet ouvrage issu de sa thèse s’inscrit également dans l’approche historico‑artistique du tatouage défendue par Lodder. Wittmann y analyse la production et la réception des images du tatouage occidental en tant qu’éléments de médias plus traditionnels (motifs dans une peinture par exemple) ou qu’œuvre d’art à part entière créée, depuis les années 1970, par des artistes plasticiens qui utilisent la performance ou les formes de l’art contemporain en général. Associé à des pratiques déjà institutionnalisées, l’auteur considère alors le tatouage comme un medium de l’histoire de l’art.

Depuis les années 2010, l’historiographie historico‑artistique du tatouage est donc en pleine expansion comme l’illustrent ces travaux universitaires emblématiques du sujet et tend désormais à devenir un champ universitaire à part entière (Schonberger, 2018, 502). Dans cette mouvance, quid des études universitaires françaises approfondies sur le tatouage en histoire de l’art ?

Du 26 au 27 septembre 2013 se sont déroulées à l’Institut National d’Histoire de l’Art à Paris deux journées d’études consacrées au tatouage au prisme des sciences sociales et de l’histoire de l’art afin de dresser un état des lieux des recherches francophones sur le sujet. Le parti pris de cet événement scientifique organisé par l’anthropologue français Sébastien Galliot dans le cadre du Laboratoire d’Excellence Création, Arts et Patrimoine (LabExCAP), était d’envisager, au‑delà des seules approches françaises essentiellement anthropologiques et sociologiques, des outils puisés dans l’histoire de l’art traditionnelle pour appréhender les évolutions contemporaines du tatouage en tant qu’art plastique ayant ses maîtres, ses écoles, ses révolutions techniques, ses avant‑gardes, etc.[16] Le duo Anne & Julien, collectionneurs et amateurs du tatouage, proposa une communication qui abordait « l’entrée du tatouage dans les musées » annonçant par le fait, l’ouverture en 2014 de l’exposition « Tatoueurs, tatoués » au Musée du Quai Branly‑Jacques Chirac dont ils ont été les commissaires. Présent lors de ces journées d’étude, voici ce que l’historien de l’art français Thomas Golsenne écrit à propos de leur intervention :

« Dans une présentation moins universitaire, les artistes et directeurs de la revue Hey ! qui défendent le tatouage [… s’y] penchaient dans une perspective historique. Par certains moments, ils avaient l’air de Vasari contemporains écrivant La vie des meilleurs tatoueurs […] tant leur discours établissait des généalogies, des courants, des écoles, des styles de tatoueurs. […] Et comme Vasari [a écrit] l’histoire des arts du dessin, ils cherchent à écrire l’histoire du tatouage […]. Il est intéressant de noter qu’à partir des années 80, une nouvelle génération de tatoueurs est arrivée, souvent après avoir reçu une formation dans d’autres milieux artistiques […]. Bref, un passage du statut d’artisan à celui d’artiste […] puisque bon nombre de tatoueurs sont d’anciens étudiants d’écoles d’art, de design ou de graphisme. […] Anne et Julien voient dans le dessin le support essentiel sur lequel le tatoueur peut affirmer tout son art et être reconnu comme artiste – parce que le dessin est déjà entré dans l’histoire de l’art […]. Leur position reviendrait, si je l’ai bien comprise, à revendiquer la noblesse du tatouage en l’assimilant à des arts de musée, contre lesquels pourtant eux et les tatoueurs se battent dans leur revue et dans le monde depuis toujours. Position étrange, quasiment académique […]. » (Golsenne, 2013)

Anne & Julien sont ici associés à Giorgio Vasari. Ce peintre et architecte de la Renaissance artistique italienne est communément considéré comme le fondateur de l’histoire de l’art et le père de l’historiographie de l’art car il instaure, dans les Vies des meilleurs peintres, sculptures et architectes qu’il publie pour la première fois en 1550, un type de discours biographique sur l’art dont l’histoire se serait construite à travers les récits des vies de grandes figures (masculines) d’artistes de génie de Giotto à Michel‑Ange. En usant de cette comparaison, Golsenne décrit en fait la Renaissance du tatouage ou « Tattoo Renaissance ». Cette période ainsi nommée, s’assimile au tournant incontournable de l’histoire de l’art occidentale de la Renaissance italienne, lors de laquelle l’artisan devenu artiste sera désormais reconnu comme créateur intellectuel, pour décrire les changements survenus à partir des années 1960 qui marquent le passage du tatouage d’une activité marginale à un usage plus conventionnel imprégné d’une valeur esthétique et culturelle défendue par de jeunes tatoueurs issus d’écoles d’art ou ayant une expérience des médias artistiques traditionnels (Sanders, 1989, 19). En d’autres termes, en Occident, les tatoueurs deviennent artistes dans la deuxième moitié du XXe siècle.

C’est la conférence prononcée par Arnold Rubin lors du symposium « Art of the Body » de 1983 qui inscrit cette étape « artificatrice » dans la méthode d’écriture de l’histoire du tatouage occidental, qui précède l ’approche historico‑artistique et qui est aujourd’hui discutée. Pensée comme un « prologue à une histoire de la Renaissance du tatouage » (Rubin, 1983), la contribution de Rubin prend le titre de « Tattoo Renaissance[17] » en guise de conclusion dans les actes publiés en 1988 (Rubin, 1988b). Par son biais, Rubin dresse les spécificités du contexte social, économique et culturel de cette « avant‑garde » qui subvertit le « style folklorique international » (Rubin, 1988b, 235) traditionnel des flashs grâce à des innovations esthétiques et techniques imaginées par des grandes figures (masculines et féminines) d’artistes tatoueurs tels que Ed Hardy ou Jamie Summers dont l’historien de l’art établit le récit biographique à la manière de Vasari. Voulu comme le premier ouvrage rassemblant des travaux universitaires sur la question des modifications corporelles permanentes (Rubin, 1988a, 10), Marks of Civilization. Artistic Transformations of the Human Body offrait ainsi une base de données actualisées, de nouvelles approches théoriques pour traiter le tatouage et une porte d’entrée pour le faire (re)naître dans l’histoire de l’art.

CONCLUSION

Dès le semestre de printemps 1983, à la suite du symposium, le tatouage états‑uniens contemporain figure comme objet d’étude dans les enseignements d’Arnold Rubin qui préconise des visites de studios de tatouages de la ville de Los Angeles pour la validation des évaluations de ses étudiants (Rubin, 1985b). En 1988, la publication des actes du symposium, considéré par l’historien de l’art comme le point culminant de ses recherches (Rubin, 1988a, 9) marque la fin de ses investigations et le début d’une manière expérimentale d’écrire l’histoire du tatouage en l’assimilant à l’histoire des arts déjà institués.

Mais l’histoire de l’art traditionnelle construite à partir de la notion de modernité induit un « mouvement autophagique » (Huys et Vernant, 2019, 28), consistant à déceler des avant‑gardes sans cesse renouvelées puis rendues obsolètes à leur tour, ce qui ne fonctionne pas pour le tatouage. Le tatouage en tant que medium artistique doit être maintenu, comme le théorise Lodder, dans une continuité historique afin d’éviter l’écueil répétitif de le considérer plus dans l’ère du temps et diversifié qu’à une période indéterminée du passé où il aurait été réservé aux personnes marginalisées (Lodder, 2022a, 26). Pourtant, l’approche historico‑artistique de l’historien de l’art britannique requiert pour le tatouage le même traitement d’analyse que pour un objet d’art académisé (Lodder, 2022a, 25). Il emprunte par exemple à l’historiographie de l’art l’outil de l’ekphrasis. Constituant en histoire de l’art la base de toute analyse, cette description interprétative d’une œuvre d’art sous forme de discours est rarement utilisée dans les études sur le tatouage mais permettrait toutefois de rendre compte de ses propriétés plastiques et matérielles, à l’instar de tout medium artistique (Lodder, 2022a, 23).

S’affrontant et/ou se faisant écho, « les problèmes de méthodologies restent au cœur de la compréhension du tatouage », conclut Alan Govenar dans « Tattoo As Art » (Govenar, 1984b, 149). Depuis les prémices de sa considération par la discipline dans les années 1980 qui visent à légitimer le tatouage en tant qu’art en l’assimilant à une forme d’art traditionnelle, il persiste à demeurer un sujet épineux de l’histoire de l’art. N’est‑ce pas cette volonté de vouloir artifier le tatouage qui expliquerait cette difficulté ? L’historiographie historico‑artistique a aujourd’hui imposé le tatouage en medium de l’histoire de l’art alors qu’il y est paradoxalement examiné comme anartistique ou du moins adéfinissable en tant qu’art ; et anhistorique ou du moins présent à travers toute l’histoire enregistrée malgré les obstacles relatifs à sa documentation. Aussi, ne faudrait‑il pas convoquer une historicité et des méthodes alternatives pour comprendre ce nouvel objet de l’histoire de l’art ?

BIBLIOGRAPHIE

Anonyme, (1970, 21 décembre), Modern Living : Tattoo Renaissance, Time Magazine, 95(25), 58.

Bagot P. et al, (2014), Tatoueurs, tatoués, Paris : Musée du quai Branly ; Arles : Actes Sud.

Borel F., (1992), Le Vêtement Incarné. Les Métamorphoses du corps, Paris : Calmann-Lévy.

Brilot M., Forment F. (dir.), (2004), Tatu-Tattoo !, Bruxelles : Musées royaux d’Art et d’Histoire ; Anvers : Fonds Mercator.

Caplan J. (dir.), (2000), Written on the Body. The Tattoo in European and American History, Princeton : Princeton University Press.

Carotenuto A. et al, (1985), L’asino e la zebra. Origini e tendenze del tatuaggio contemporaneo, Rome : De Luca Editore.

Cook J., (1778), Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi, l’Aventure, & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Écrit par Jacques Cook,… dans lequel on a inséré La relation du capitaine Furneaux et celle de MM. Forster. Traduit de l’anglois. Ouvrage enrichi de plans, de cartes, de planches, de portraits, & de vues de pays, dessinés pendant l’expédition, par M. Hodges (volume 2, traduit par J.-B.-A. Suard). Paris : hôtel de Thou.

Coutu D., (1978, 20 septembre), Artistry under the skin. A new Image for tattoos, The Los Angeles Times, 43.

Crouch J., (1985, 10 mai), [Lettre de Jerome Crouch à Arnold Rubin] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Cunningham, D. A., (1979, 4 janvier), [Lettre de suivi concernant le processus d’évaluation en cours d’une demande de financement auprès du National Endowment for the Humanities pour le projet d’exposition « Tattoo : Art of the Body »] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Deaton D., (1979, 9 février), [Lettre de Don Deaton à Arnold Rubin] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Desnos R., (1937, 3 février), Tatouage, Vu. Journal de la semaine, 146.

Flagayrettes-Leveau C., (2004), Signes du corps, Paris : Musée Dapper.

Friedman Herlihy A. F., (2014, 5 avril), The Cook Myth: Common Tattoo History Debunked, tattoohistorian.com. https://tattoohistorian.com/2014/04/05/the-cook-myth-common-tattoo-history-debunked/

Friedman Herlihy A. F., (2012, juin) Tattooed Transculturites: Western Expatriates Among Amerindian and Pacific Islander Societies, 1500-1900 [thèse de doctorat, Université de Chicago]. ProQuest Dissertations Publishing.

Golsenne T., (2013, 10 octobre), Le Tatouage, une pratique à faire rentrer dans les études visuelles, Hypotheses. https://motifs.hypotheses.org/502

Govenar A., (1984a, mai), Issues in the Documentation of Tattooing in the Western World [thèse de doctorat, Université du Texas à Dallas]. ProQuest Dissertations Publishing.

Govenar A., (1985, 20 août), [Lettre d’Alan Govenar à Arnold Rubin] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Govenar A., (1984b), Tattoo as Art [document inédit], Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Gotch C. et Scutt R., (1974), Art, Sex and Symbol: The Mystery of Tattooing, New York : A.S. Barnes.

Heinich N., Shapiro R. (dir.), (2012), De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Hill, A. (1972), Tattoo Renaissance. Dans Lewis G. (dir.), Side‑saddle on the Golden Calf: Social Structure and Popular Culture in America, 245-249. Los Angeles : Goodyear Publishing Company.

Huys V. et Vernant D., (2019), Histoire de l’art: théories, méthodes et outils (2e édition). Malakoff: Armand Colin.

Lodder M., (2022a), A Medium, Not a Phenomenon: An Argument for an Art-Historical Approach to Western Tattooing. Dans E. Larsen et J. Martell (dir.), Tattooed Bodies. Theorizing Body Inscription Across Disciplines and Cultures, 13 – 42. Cham : Springer Nature Switzerland AG.

Lodder M., (2022b), Painted People: Humanity in 21 Tattoos, Londres : William Collins.

Lodder M., (2010, janvier), Body Art: Body Modification as Artistic Practice [thèse de doctorat, Université de Reading]. ResearchGate. 10.13140/RG.2.1.4359.2400

Lodder M., (2018), Histoire du tatouage occidental. Vingt livres essentiels du XXe siècle. Dans TITTISM et N. Schonberger (dir.), Tattoos. Le Dictionnaire Mondial du tatouage (traduit par M. Causse-Plisson, P. Salsa et E. Urien) 514 – 518. Vanves : Hachette Livre, Éditions du Chêne.

Lodder M., (2024), Tattoos: The Untold History of a Modern Art, Londres : Yale University Press.

O’Sullivan J. [Spider Webb], (1979), Pushing ink: The fine art of tattooing, New York : Simon & Shuster.

Pitts V.L, (2003), In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification, New York : Palgrave Macmillan.

Rubin A., (1985a, 5 juin), [Avis d’Arnold Rubin sur le manuscrit d’Alan Govenar envoyé aux presses universitaires du Kentucky] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Rubin A. (dir.), (1988a), Marks of Cilivization: Artistic Transformations of the Human Body, Los Angeles : Museum of Cultural History, University of California.

Rubin A., (1983), Prologue to a History of the Tattoo Renaissance [communication orale]. Art of the Body : Image, Idea, and Technique in Tattoo and related Modes, symposium, Université de Californie de Los Angeles, 29 janvier.

Rubin A., (n.d.1), Proposal for a Symposium : Art of the Body : Image, Idea & Technique in Tattoo and related Modes [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Rubin A., (n.d.2), Proposal : Tattoo-art of the Body. An Exhibition at the Frederick Wight Gallery, UCLA [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Rubin A., (n.d.3), Report : Art of the Body Symposium [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Rubin A., (1985b), Syllabus. ART 125 (Undergraduate Tutorial in Art History) ART 202 (Methodology of Art History: Field Research) Given in tandem [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Rubin A., (1988b), Tattoo Renaissance. Dans Rubin A. (dir.), Marks of Cilivization: Artistic Transformations of the Human Body, 233 – 262? Los Angeles : Museum of Cultural History, University of California.

Rubin B., (1978a, 17 novembre), [Lettre de Barbara Rubin à Des Connolly] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Rubin B., (1978b, 1 décembre), [Lettre de Barbara Rubin à Nicholas Pounder] [document inédit], Arnold Rubin Papers, 1845-1989 (A1), Fowler Museum of Cultural History, UCLA.

Sanders C. R. et Vail D.A., (1989), Customizing the body : The Art and Culture of Tattooing, Philadelphie : Temple University Press.

Schonberger N., (2018), Tatouage et travaux universitaires. Dans TITTISM et N. Schonberger (dir.), Tattoos. Le Dictionnaire Mondial du tatouage (traduit par M. Causse-Plisson, P. Salsa et E. Urien) 502 – 505. Vanves : Hachette Livre, Éditions du Chêne.

Wittmann O., (2017), Tattoos in der Kunst. Matérialität, Motive, Rezeption, Berlin : Dietrich Reimer.

Wyzewa (de) T., (1897, 13 avril), Une peinture nouvelle, Le Temps, p. 3.

[1].↑. Mes investigations dans les archives d’Arnold Gary Rubin conservées au Fowler Museum of Cultural History de l’Université de Californie de Los Angeles ont été permises grâce à l’obtention de la bourse de mobilité du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR) 2023 émise par l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA).

[2].↑. Traduction proposée par l’auteure pour : « I do not believe that this work represents a significant contribution to scholarship from any disciplinary perspective ; folklore, sociology, or the history of tattoo as art history […] I don’t think it is current. It adds little or nothing to the field. […] I had hoped to learn something. I didn’t. I would not recommend publication ».

[3].↑. Alan Govenar juge l’évaluation de son manuscrit par Arnold Rubin vindicative. En effet, au vu de leurs nombreux échanges concernant ce manuscrit, il apparaît que l’une des raisons principales qui expliquerait le refus de Rubin de le publier est qu’il souhaite avoir la primauté sur la publication de ses propres conclusions sur l’essor artistique du tatouage états‑unien que Govenar lui emprunte dans le dernier chapitre de son essai, Rubin travaillant déjà à l’édition de Marks of Cilivization: Artistic Transformations of the Human Body dans lequel elles figureront.

[4].↑. Traduction proposée par l’auteure pour : « I set up a chair and a table and laid out my tattooing equipment and inks. »

[5].↑. De 1961 à 1997 les autorités sanitaires interdisent le tatouage dans la ville de New York à la suite d’une épidémie d’hépatite. Extrait de l’article 181.15 du Code de Santé de la Ville de New York: « unlawful for any person to tattoo a human being, except that tattooing may be performed for medical purposes by a person licensed or otherwise authorized pursuant to the Education Law to practice medicine or osteopathy. »

[6].↑. Traduction proposée par l’auteure pour : « Dear Mr. Rubin : I am rather upset to read all of this grabage that’s going around now about tattooing becoming an “emerging fine art form’. […] We have been taught in school that there is such a thing as fine art, and that this fine art is, indeed, the only real art. Most people merely yawn, admit they don’t understand it and go on liking what they like. But a few would‑be elitist […] do not realize that this so‑called “fine art’ is only the choice of a handful of critics, to be purchased by a wealthy upper‑class (who have no more concern for “art’ than comic book collectors), and to be appreciated by a small group of university educated snobs. If there is any value to tattooing at all it is in the fact that it has been a democratic art. »

[7].↑. Par exemple, le débat houleux qui oppose d’un côté les adeptes de Tatouage & Partage, mouvement initié par le tatoueur Stéphane Chaudesaigues et de l’autre les membres du Syndicat National des Artistes Tatoueurs (SNAT) peut ici être convoqué. Tatouage & Partage défend un encadrement de la profession en tant qu’artisanat alors que pour le SNAT le tatouage est une œuvre de l’esprit, donc la législation doit reconnaître son exécutant en tant qu’artiste.

[8].↑. Traduction proposée par l’auteure pour : «We want to feature the work of the best artists we can find to demonstrate that tattoo is the ultimate art form […]. »

[9].↑. Traduction proposée par l’auteure pour : « (1) a small number of tattoo artists were doing work which departed dramatically from traditional and prevailing norms in terms of imagery and technique ; (2) formal, functional and conceptual parallels were demonstrable bewteen contemporary Euro‑American tattoo […] and the richly diverse modes which the Principal Investigator [Arnod Rubin] customarily discusses in his courses on the arts of Africa, Oceania and Native America ; and (3) despite a […] though fragmentary, bibliography, no systemtic, comprehensive, overview of permanent forms of body art as […] had ever been produced, much less any analytical/critical treatment of the subject [in history of art]. »

[10].↑. Outre Arnold Rubin, son épouse Barbara Rubin (géographe spécialisée dans les traditions culturelles esthétiques) et Jan Stussy (professeur au département d’art de UCLA, peintre et réalisateur de documentaire) prennent part à l’organisation du projet.

[11].↑. Liste des intervenants et de leur contribution : Aldona Jonaitis, Associate Professor and Chair., Dept. of Art, State University of New York (Stony Brook) : « The Symbolism of Tlingit Labrets. » / Adrienne L. Kaeppler, Curator of Oceanic Ethnology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution : « Hawaiian Tattoo : A Conjunction of Genealogy and Aesthetics. » / Peter Gathercole, Deputy Deaan, Darwin College, Cambridge University : « The Contexts of Maori Moko. » / Donald McCallum, Associate Professor (Art History), Dept. of Art, Design & Art History, UCLA : « Social, Historical, and Artistic Dimensions of Japanese Tattoo. » / Jehanne Teilhet‑Fisk, Associate Professor, Dept. of Art, UCSD, Discussant. / James C. Faris, Professor, Dept. of Anthropology, University of Connecticut : « The Significance of Differences in the Male and Female Personal Art of the Southeast Nuba. » / Henry Drewal, Professor and Chair., Art Dept., Cleveland State University: « Beauty and Being: Aesthetics and Ontology In Yoruba Body Art. » / Susan Vogel, Associate Curator, The Metropolitan Museum : « The Mark of Civilization: Sacrification Among the Baule. » / Herbert Cole, Associate Professor, Dept. of Art History, UCSF; Paul Bohannan, Professor, Dept. of Anthropology, UCSB, Discussants. / Robert Bianchi, Associate Curator, Dept. of Egyptian anc Classical Art, The Brooklyn Museum : « The Tattoo in Ancient Egypt. » / Alan Govenar, Ph.D. Candidate, Art and Humanities Program, University of Texas : « Early Christian Tattooing. » / Clinton R. Sanders, Associate Professor, Dept. of Sociology, University of Connecticut : « Drill and Fill: Features of Tattooist/Client Interaction. » / Arnold Rubin, Associate Professor (Art History), Dept. of Art, Design & Art History, UCLA : « Prologue to a History of the Tattoo Renaissance. » / Harvey Zarem, Professor and Chief, Division of Plastic and Reconstructive Surgery, UCLA Hospital & Clinics: « Surgical Body Contouring: Motivations, Expectations, and Operative Techniques in Plastic Surgery. » / David Kunzle, Professor (Art History), Dept. of Art, Design & Art History, UCLA, Discussant.

[12].↑. Les exemples choisis parmi ces expositions (« L’asino e la zebra. Origini e tendenze del tatuaggio contemporaneo », 11 avril – 5 mai 1985, Marchés de Trajan, Rome. / « Body Art : Marks of Identity », 20 novembre 1999 – 29 mai 2000, American Museum of Natural History, New York. / « Tatu‑Tattoo », 15 septembre 2004 – 27 février 2005, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles. / « Signes du corps », 23 septembre 2004 – 3 avril 2005, Fondation Dapper, Paris. / « Tatoueurs, Tatoués », 6 mai 2014 – 18 octobre 2015, Musée du Quay Branly – Jacques Chirac, Paris.) et ces ouvrages n’ont pas prétention à l’exhaustivité.

[13].↑. Théorisée dans sa thèse non publiée, c’est une approche que Matt Lodder met en pratique dans ses récentes publications (Lodder, 2022b ; Lodder, 2024).

[14].↑. « Debunking the Cook myth has larger ramifications outside of the history of tattooing. It serves as a warning to scholars to appreciate how perceptions can become skewed when trying to universalize from a narrow research focus (texts only in one language, a focus on just one nationality, a limited date range for sources, etc.) » (Friedman Herlihy, 2012, 18‑19).

[15].↑. L’origine du terme tatouage proviendrait en effet des écrits relatifs aux expéditions de Cook. Son compagnon de voyage Sydney Parkinson a transcrit phonétiquement le terme tahitien « tatau » en « tataowd » et « tatowing » que Cook écrit « tattow » dans son journal de bord (Brilot et Froment, 2004, 32). En anglais le terme devient « tattoo » francisé en « tatouage » en 1778 dans la traduction française du journal de Cook (Cook, 1778, 153).

[16].↑. Liste des intervenants et de leur contribution : Daniel Fabre et Sébastien Galliot : Introduction / Elise Müller, docteur en sociologie et auteur de Une anthropologie du tatouage contemporain. Parcours de porteurs d’encres (L’Harmattan, 2012) : « Le tatouage contemporain : histoire d’un engouement. » / Luc Renaut, historien, maître de conférence à l’Université de Grenoble, CRHIPA : « Pour une histoire comparée du tatouage. » / Thomas Golsenne, historien de l’art, HiCSA : « De l’infamie à l’élection. Le tatouage dans l’art contemporain. » / Michèle Coquet, anthropologue, IIAC‑LAHIC : « Changer le monde des images : les scarifications corporelles africaines. » / Florence Lamy, doctorante, Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie : « Patu tiki et moko : problématiques et méthode d’analyse de la pratique du tatouage aux îles Marquises/Fenua’enata et en Nouvelle‑Zélande/Aotearoa. » / Simon Jean‑Pigné, doctorant, université de Waikatos‑EHESS : « La valorisation d’un patrimoine matérial et immatériel en Nouvelle Zélande, le ta moko. » / Anne & Julien | Hey ! modern art et pop culture : « L’entrée du tatouage dans les musées. » / Valérie Rolle, sociologue, Université Libre de Lausanne et auteur de l’ouvrage L’art de tatouer (Paris, MSH) : Présentation de l’ouvrage.

[17].↑. Cette période est pour la première fois nommée ainsi dans un article du Time Magzine (Anonyme, 1970, 58). Cette expression est employée de nouveau dans l’essai de Christopher Gotch et Ronald Scutt (Gotch et Scutt, 1974, 57) puis par Spider Webb (O’Sullivan, 1979, 173) avant d’être instituée par Arnold Rubin qui l’érige en tournant artificatoire incontournable de l’historiographie de l’art du tatouage occidental.