Référence électronique

Mercier A., (2020), « Tatouages et nudités dans Stills IV et V de Kris Verdonck. Dénudage et ré‑écriture de la condition humaine. », La Peaulogie 4, mis en ligne le 5 mai 2020 , [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/tatouages-et-nudites/

- Voir le panier Vous ne pouvez pas ajouter un autre « Tatouages au cinéma. Du détail épidermique à la figure majeure » à votre panier.

Tatouages et nudités dans Stills IV et V de Kris Verdonck. Dénudage et ré‑écriture de la condition humaine

-

Description

Amandine MERCIER

Université d’Artois-Pôle Arras, qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en 18e section, Docteure en Arts et Arts du spectacle, Université Polytechnique Hauts‑de‑France, ATER.

Résumé

De 2006 à 2015, Kris Verdonck propose des installations intitulées STILLS et prenant la forme de projections-vidéos-mapping dans le milieu urbain et sur les façades de différents bâtiments d’Europe. Dans STILLS IV et V, un homme et une femme nus, dont les corps sont intégralement tatoués, sont ainsi mis en scène dans le domaine public et exposent leur intimité. Comme les corps auxquels ils appartiennent, les tatouages sont projetés sur les murs. Ils deviennent ou se confondent avec les graffitis déjà présents et deviennent les livres ouverts de la ville exposant dessins et écritures des corps et du peuple, de son identité et de celle de chacun le constituant. Le paysage urbain s’unit avec le paysage cutané. L’écriture et le langage deviennent doublement corporels. La nudité et le tatouage participent ainsi au déshabillage et dépouillement des strates constitutives de notre système socio-politique, puis identitaire, et les met à nu pour pouvoir s’en saisir librement et totalement. Il s’agit dans cette contribution d’explorer le nu et le tatouage comme des outils d’expression, de dénonciation, d’engagement et de résistance.

Mots-clés

Tatouage, street art, graffiti, piercing, mapping

Abstract

From 2006 to 2015, Kris Verdonck worked on installations entilted STILLS, in the shape of video projection – visual mapping in urban surroundings and on various European buildings. In STILLS IV and V, a naked man and woman, whose bodies are entirely covered in tattoos, are thus staged publicly, displaying their intimacy. The tattoos, just like the bodies they belong to, are projected onto walls. They become part of the already existing graffiti or merge with them, as if they were the city’s open books displaying the drawings and writings of bodies and people, of both its identity and that of each individual’s. Urban landscape merges with skin landscape. Writing and language become twice corporeal. Nudity and tattoo contribute to the stripping and exposure of our system’s constitutve layers, laying them bare so that onlookers fully engage with them without restrictions. This contribution aims at exploring nudity and tattoo as modes or tools of expression, of denunciation, of commitment, and of resistance.

Mots-clés

Tattoo, street art, graffiti, piercing, visual mapping

Le metteur-en-scène, scénographe et plasticien flamand Kris Verdonck place ses recherches, entre l’homme et la machine, entre le vivant et la matière morte. Ainsi, ses créations oscillent entre les arts plastiques et le théâtre, l’installation et la performance, l’architecture et la danse, le numérique et la robotique et font surgir l’humain là où on ne l’attend pas. Bien que ses œuvres mettent régulièrement en scène des corps robotiques ou numériques, ces derniers possèdent une véritable force expressionniste, puisque perçus comme autant d’identités d’emprunt. Ils semblent s’envelopper d’une peau et devenir des êtres de chair. La pratique de cet artiste est telle que chaque robot ou être numérique devient le prolongement de l’humain et le révèle par son absence. En se contorsionnant et en procédant tantôt à un dédoublement, tantôt à une démultiplication, tantôt à une dislocation, les corps en scène convoquent une autre relation de l’humain et de ses avatars. La pensée et pratique artistiques de Kris Verdonck se déploient donc dans la nécessité de rompre avec ce qui a été et de sortir l’humain de l’état d’asthénie, c’est-à-dire de l’état d’épuisement et d’affaiblissement dans lequel son propre système de représentations identitaires le plonge. C’est pourquoi, chacune de ses créations répond à une inventivité permanente et s’inscrit dans un renouvellement constant du langage et du corps.

Par ailleurs, la volonté de cet artiste est aussi de faire naître les corps et de les exposer au plus grand nombre d’yeux, y compris ceux des personnes qui d’ordinaire n’y sont pas confrontés. C’est ainsi que, par des installations urbaines et mapping sur les murs des villes, il crée un espace d’expériences artistiques au cœur d’espaces publics, initialement non destinés au spectacle vivant. De fait, il transgresse les codes et les frontières de la scène théâtrale fermée, établit une relation particulière avec les spectateurs, réinvente une communauté de spectateurs et re-pose la question du « sensible ». À ce titre, de 2010 à 2017, il propose le mapping MOUSE, dans lequel une souris est prise au piège dans une souricière puis meurt écrasée par le mécanisme, et le diffuse de manière monumentale sur les murs de plusieurs villes d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique et des Pays-Bas. Les spectateurs se rassemblent alors dans leur impuissance d’agir face à la mort à laquelle ils sont confrontés. De 2010 à 2012, des images gigantesques de métamorphose de nymphe en coléoptère sont projetées sur les murs des centres-villes de Bruxelles, Essen, Gand et Rotterdam. Les passants qui y posent leur regard s’engagent donc ensemble dans cette lutte pour sa survie, car deux sur dix de ces insectes meurent d’épuisement pendant cette transformation.

C’est dans cette perspective multiple que, de 2006 à 2015, Kris Verdonck propose des installations intitulées STILLS et prenant la forme de projections-vidéos-mapping dans le milieu urbain et sur les façades de différents bâtiments d’Europe.

Des corps nus sont ainsi projetés sur les architectures, selon des dimensions de 24 mètres sur 30, puis sur 15, et participent à la création d’une poésie urbaine et corporelle. Le mapping vidéo, nommé vidéo mapping, selon les hispanophones et projection mapping selon les anglophones, se définit par la technique de projeter des images 2D et 3D en mouvement sur des volumes, notamment des objets et bâtiments[1]. Il s’agit d’un art vivant visant à transformer un objet réel par le biais du virtuel. En lien avec l’architecture et en pensant le son, l’échelle et la conception, projection et réception de l’image. Cette pratique engendre une modification de l’environnement et du regard qu’on lui porte. D’ordinaire, la trame narrative choisie et l’aspect spectaculaire permettent également d’interroger autrement l’espace et en créent une esthétique différente. De même, habituellement, les mapping vidéo imposent aux images d’épouser le support pour le faire refléter différemment. Kris Verdonck lui se montre attentif à un autre versant de cette pratique. Par une stratégie de mise en relief dramaturgique et le recours à la nudité et aux corps tatoués, les images que Kris Verdonck propose apparaissent comme une sorte de contre-point aux images plates de la société qui ahurissent par excès et manipulation, et empêchent la prise de recul, le sens critique et le « voir ensemble ». C’est-à-dire que Kris Verdonck brise les « images à caractère fusionnel visant et provoquant un assujettissement » comme le définit Marie-José Mondzain, et se manifestant par la « privation de liberté par une visibilité programmatique d’images au message univoque, de l’Église jusqu’à la publicité » (Alcalde, 2003, 100).

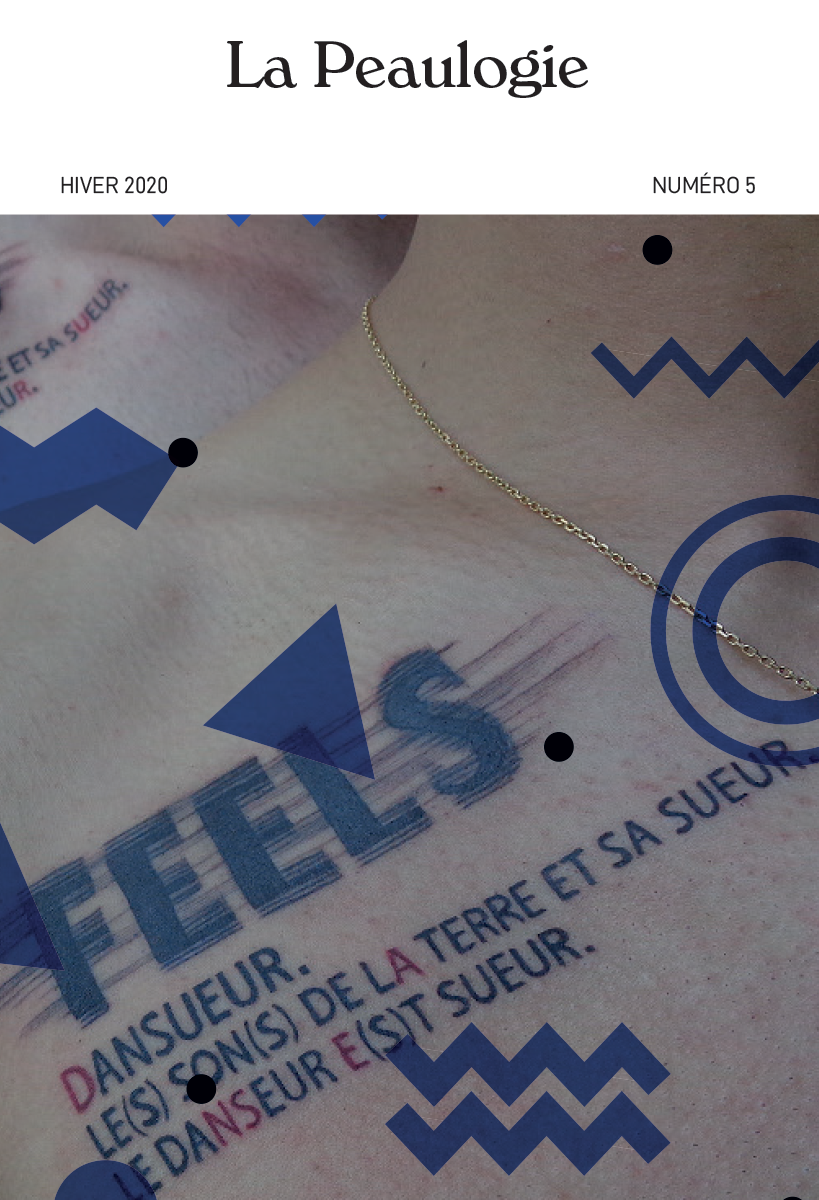

En 2015, il crée pour l’Onassis Cultural Centre, deux nouveaux STILLS, les IV et V, qui accompagneront les I et II[2], pour être projetés sur la façade d’un bâtiment privé près de la place Klafthmonos d’Athènes, place qui est aussi nommée « la place des Lamentations », puisque les fonctionnaires grecs du 19ème s. s’y rassemblaient une fois licenciés après chaque élection.

STILL IV & V (Athènes) ©Stavros Petropoulos

Ces nouvelles séries de mapping soulignent le caractère politique de la démarche, tant par le choix des corps mis en scène, qui sont nus et tatoués, par celui du lieu où ils sont mis en scène, c’est-à-dire dans l’espace public, près d’une place chargée d’histoire, mais aussi par la réception de ces œuvres. Étymologiquement entendue, la dimension politique tient au fait que Kris Verdonck parvient, par ses œuvres, à créer une communauté de citoyens libres et autonomes se rassemblant au cœur de la cité. Le citoyen-passant devient spectateur et membre d’un public composite. Ce dernier est alors perçu comme un agglomérat d’individus se réunissant autour de l’agora, c’est-à-dire un espace ouvert et public, utilisé comme lieu de réunion et de rassemblement, pour les activités ici culturelles, sociales et politiques. Par analyse dramaturgique et politique de la démarche de l’artiste, de la création, des images-corps et de la place accordée au regard, il s’agit dans cette contribution d’explorer le nu et le tatouage comme des outils d’expression, d’engagement et de résistance, et de mettre en lumière le hacking de l’espace public par le graffiti et la projection numérique et muraliste de corps tatoués.

Tout d’abord, comme l’indique le titre choisi pour ces installations et sa traduction à caractère polysémique, still signifiant « immobile » et « silencieux » en tant qu’adjectif et, adverbialement « encore », « toujours » et « néanmoins », les protagonistes de ces mapping sont dans la répétition, la persistance et la résistance contre les représentations identitaires et sociales, mais aussi contre leur propre corps. Leurs corps deviennent objets de survivance et résistance et potentiels outils de fuite de leur condition. Les dimensions de la projection, l’insertion dans l’architecture et leurs mouvements déforment leur corps, qui se recroqueville, pousse, s’écrase, s’étire, rampe, s’adosse, glisse, tombe, convulse, etc. mais toujours respire. Au dernier abandon du corps, la projection s’arrête puis recommence. Le caractère répétitif est donc double puisque à la fois repérable dans les gestes des personnages et par le dispositif de projection lui-même. En découle aussi une dynamique cyclique du procédé et de la condition humaine.

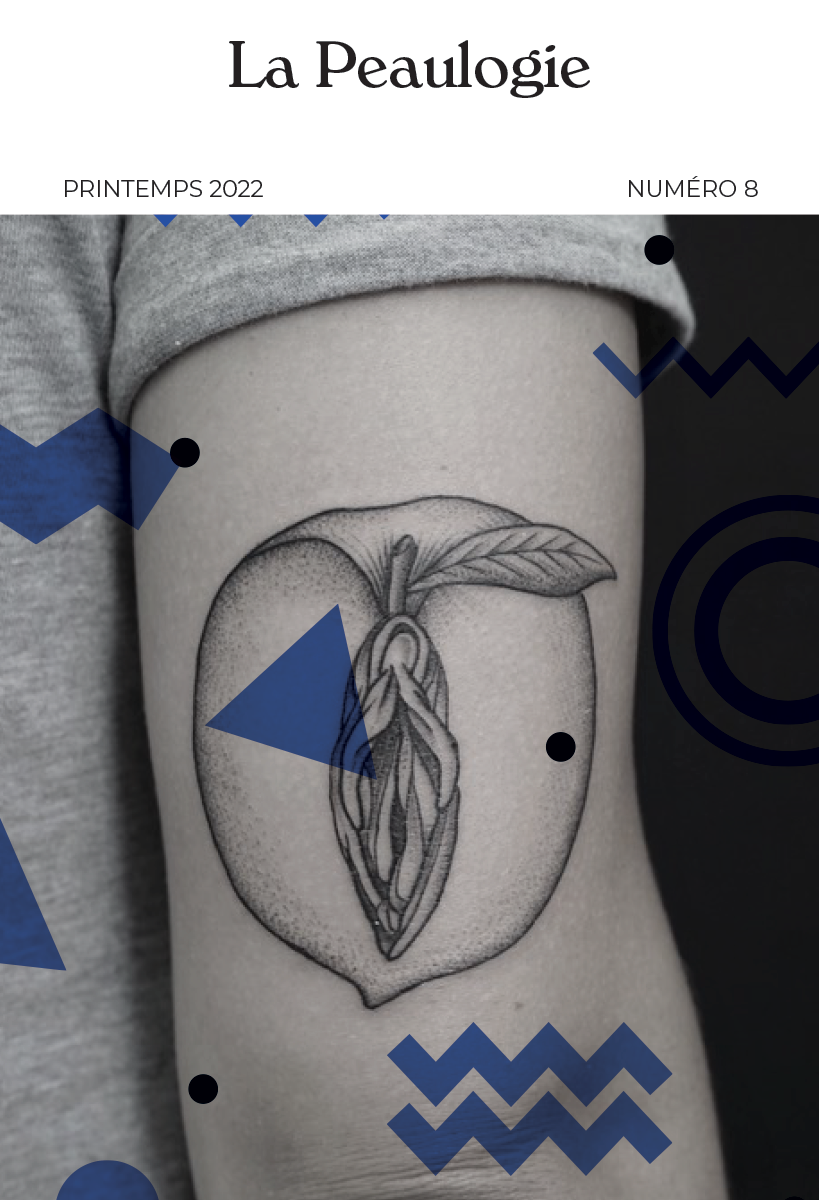

À la différence des derniers corps projetés dans les STILLS I, II et III, ces deux nouvelles séries, STILLS IV et V, mettent en scène une jeune femme et un jeune homme nus, tatoués et percés, évoluant dans un espace distinct mais proche puisque projetés sur la même façade. Or, nous verrons que progressivement le corps des protagonistes projetés va se fondre puis se confondre avec celui du support de la projection. Tandis que les tatouages des corps projetés tapisseront les murs, les graffitis qui étaient jusqu’alors comparables aux tatouages de la ville, vont devenir les tatouages des corps des protagonistes, des corps des humains et de la société. Murs et corps, graffitis et tatouages ne font plus qu’un.

Screenshot de STILL IV & V (Athènes) ©A Two Dogs Company

D’abord, la nudité des corps projetés n’est en réalité que partielle, puisque les corps sont « habillés » de tatouages, dessinés et littéraires[3]. De même, la surface de projection n’est pas non plus nue car taguée et graphée de tout son long en partie basse. Aussi, une écriture s’appose sur une autre. De plus, les tatouages des corps sont autant de témoins des éraflures corporelles subies, puisque le corps est piqué pour être tatoué, c’est-à-dire que les entailles sont nécessaires pour que l’encre du tatouage soit injectée dans la peau. De la même manière, les murs sont littéralement et étymologiquement éraflés puisque graffés. Pour rappel, « graffiti » est terme italien, dérivé du latin « grafium », qui signifie « éraflure ». Par ailleurs, les corps projetés sont bleus, c’est-à-dire, dans le champ lexical du tatouage, qu’ils présentent un nombre important et une diversité de tatouages, tant dans la forme, que dans le fond ou le procédé employé. Ils sont quasiment ce qu’on appelle des bodysuit[4], c’est-à-dire tatoués intégralement.D‘une manière comparable, sur ce mur public, devenu spot des graffeurs, tagueurs et writers[5] (les praticiens de l’art du graffiti), sont visibles à la fois des flop[6] (graffs simples sans remplissage), des bombing[7] (graff à l’aérosol), et des lettrages[8] (grandes lettres stylisées, colorées formant ou non des mots), accompagnés ou non d’un personnage et d’un dessin. D’autre part, si on retrouve des cover up[9] sur les corps projetés (recouvrements d’un tatouage), sur le mur, des tags sont toyés (recouvert par un autre tag). De part et d’autre, ces recouvrements sont souvent le signe d’une volonté de cacher ce qui a été réalisé antérieurement soit parce qu’ils ont été exécutés par un scratcheur[10] (mauvais tatoueur qui a travaillé « à l’arrache ») ou un toy[11] (mauvais graffeur ou un débutant), soit par provocation, déni ou négation du passé. En outre, il semblerait que des flashs[12] (tatouages dont les motifs sont prêts avant la demande) et one shoot[13] (tatouages tracés en une seule fois et sans reprise du trait) aient été réalisés sur les corps projetés, bien qu’ils soient minoritaires. Au contraire, sur le mur, des vandals[14] (graffitis peints rapidement dans un endroit non autorisé) ou encore des punitions[15] (tagués de manière répétitive dans un même endroit) prennent le dessus sur des réalisations plus fines. Or, les lieux urbains choisis pour les mappings STILLS IV et V sont précisément des endroits où l’expression par les tags est interdite.

Qu’il s’agisse de tatouages ou de graffitis, ils sont à penser comme une expérience artistique et humaine, une volonté de laisser une trace et/ou un signe de reconnaissance d’un individu, d’un groupe, d’une idée ou d’une valeur. Ils se fondent, se confondent et ensemble fondent une histoire dans leur rapport avec la marginalité ou l’intégration sociale.

Concernant maintenant le caractère « littéraire » de ces lettrages, sur les corps projetés, ils sont à peine lisibles. D’une calligraphie poussée, il est difficile d’en décrypter le sens, comme si ces lettrages corporels n’appartenaient qu’aux propriétaires des corps et donc tatouages. Néanmoins, les lettrages sur la paroi de projections sont eux bien lisibles et compréhensibles. De véritables tags, c’est-à-dire des « étiquettes », des pseudonymes calligraphiés, côtoient des mots anglais comme « past » (passé), « enemy » (ennemi), « won » (avoir gagné), « char » (carboniser), « Fuck all », etc., comme autant de provocations, revendications ou plaintes émises par le peuple writers à l’État, aux passants, à Autrui. Ainsi, cette médiation écrite est reprise pour devenir « média ». La littérature est à la fois dans la peau et dans les murs. Elle est ici à saisir selon son sens étymologique de « lettre » apparente d’une part, mais aussi dans sa caractéristique réceptive puisque proposant une double lecture, en tant qu’action de lire et celle d’interpréter.

En effet, ne pas choisir d’effacer ces lettrages avant le mapping, c’est d’abord pour Kris Verdonck être en accord avec ces interpellations et réclamations. De plus, décider de mettre en scène des corps nus et tatoués sur ces lettrages, c’est accepter qu’ils se lisent désormais communément. Au regard, les graffitis s’imprègnent dans la peau des corps des protagonistes projetés et en deviennent de nouveaux tatouages littéraires. Ainsi, les tatouages projetés sur les murs se confondent avec les graffitis et, ensemble, deviennent les livres ouverts de la ville exposant dessins et écritures des corps et du peuple, de son identité et de celle de chacun le constituant. Le paysage urbain s’unit avec le paysage cutané. Les murs deviennent peau et réciproquement. L’écriture et le langage deviennent doublement corporels. Comme l’examine le chercheur brésilien Eni Puccinelli Orlandi, les manifestations langagières, comme les graffitis, les tags, les tatouages, les piercings, etc., deviennent des récits urbains. Elles « trouvent leurs sens, ainsi que les paroles désorganisées, dans des conditions de production du langage propres à notre société actuelle : les nouvelles technologies du langage, la publicité, les médias, l’excès du langage lourdement omniprésents dans l’espace public » (Orlandi, 2001, 107). Une « indistinction entre le corps du sujet et le corps de la ville » s’opère et la ville devient un « espace politico‑symbolique » (Orlandi, 2001, 119).

Les lettrages, tatoués ou graphés, soulignent ainsi la fragilité de l’être humain dans son rapport au monde et sa relation d’avec soi et témoignent de la précarité de leur situation. L’exposition de ces corps gigantesques nus et doublement tatoués devient dès lors un acte politique duquel transpire une dimension subversive radicale tant la petitesse et la fragilité humaine est grande. Il s’agit, par la littérature, cutanée ou architecturale, de sortir du système de survival of the fittest, c’est-à-dire du concept même de compétition pour garantir sa survie ou assurer son pouvoir et sa dominance sur l’autre.

En outre, l’intériorité de l’être s’exprime par la concentration permanente de son extériorité comme c’est ici le cas. David Le Breton, sociologue et anthropologue français, dans son article « La peau entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux scarifications » écrit : « Exister, c’est aujourd’hui être reconnu, ou plutôt recevoir l’onction du regard des autres. Le salut est d’être remarqué, c’est‑à‑dire marqué et démarqué. La peau devient l’écran proposé à l’appréciation des autres » (Le Breton, 2011, 85). Le défi est aussi de parvenir à se placer hors de soi pour enfin exister par soi et devenir soi. Le corps est de trop et ne représente dès lors qu’une simple enveloppe charnelle qu’il faudrait écorcher, dépouiller pour que celui-ci soit libéré. La peau en tant que prison d’identité, et ne pouvant être enlevée, doit être modifiée pour que dépassement et franchissement de cette paroi de chair s’opèrent. Il en est de même pour les murs.

La recherche de transcendance comme échappatoire, c’est-à-dire de dépassement ou de franchissement, au-delà du perceptible et des possibilités de l’intelligible, se manifeste par le corps et sa transformation en une autre forme choisie le dépassant. La métamorphose du corps s’apparente alors à le marquer, le signer, le biffer par le tatouage ou le piercing par exemple et pour que délivrance se fasse. Le tatouage apparait pour beaucoup comme un moyen de se réapproprier son corps en se libérant de celui reçu à la naissance et en rompant avec l’image qu’il véhiculait jusqu’alors. Il s’agit de se singulariser, d’afficher son identité propre et investie ou de marquer son appartenance. L’encre utilisée pour le tatouage et la peinture d’aérosol pour les graffitis, deviennent ainsi un moyen d’ancrage d’une inaliénabilité pour l’une et d’impermanence pour la seconde, mais toujours d’une mémoire ou d’un remaniement du corps. Soit nous sommes dans son appartenance à soi et le tatouage ou le tag est comparable à une signature ou une marque, soit nous sommes dans son arrachage à soi et donc dans son attaque et le tatouage ou le tag devient biffure. Dans les deux cas, il résulte d’un changement de peau pour mieux s’y sentir. Ainsi, David Le Breton écrit aussi dans son ouvrage L’Adieu au corps : « [L’homme] récuse dès lors que [le corps] soit sa racine identitaire, son « destin », il entend le prendre en main comme un accessoire pour lui donner une marque qui n’appartienne qu’à lui » (Le Breton, 1999, 82), par exemple par l’ajout d’« un bijou cutané » (Le Breton, 2016, 132), c’est-à-dire d’un tatouage. De même, Bernard Andrieu précise :

Être un corps naturel est désormais insuffisant pour être humain. L’identité singulière du corps reçu par la nature fournit dans sa matière des possibilités de normativité nouvelle. Devenir soi-même exige plus qu’une simple transformation du corps naturel. La manière d’être ne traduit qu’un contrôle de l’apparence corporelle, tandis que la matière d’être résoudrait l’opposition entre objet-sujet en matérialisant la forme choisie par le sujet pour se définir. Le corps humain n’est pas seulement biologique car il produit dans la culture des normes adaptées au vécu de son vivant. (Andrieu, 2004, 342)

Le tatouage et le tag témoignent ainsi, de la volonté pour le tatouage-encre, et de l’obligation pour le tatouage-tag, de celui qui les porte, de rompre avec son corps d’origine, pour en bricoler un autre qui sera sien et dont il sera le créateur. Il s’agit aussi de briser le lien qui unit le corps à ses premiers créateurs, c’est-à-dire de couper le cordon d’avec les parents qu’ils l’ont conçu et mis au monde mais aussi, par les tags, de rompre avec le modèle imposé par la société. Le corps, doublement tatoué, éradique une filiation, s’arrache ainsi du lien d’appartenance ou de propriété des géniteurs et de la société et affiche son identité propre, individualisée des figures parentales et sociétales, indépendante et autonome. Le corps doublement tatoué devient corps travaillé, corps sculpté, corps construit de ses propres expériences personnelles et témoin d’événements extérieurs. Le corps témoigne dès lors d’une proclamation personnelle et collective qui se revendique sur et par la peau et se manifeste, dans le cas des doubles tatouages par exemple, dans l’image, l’esquisse ou l’écriture. La parole se fait forme et le langage corporel. Le double tatouage n’est ici ni caché ni dévoilé mais exhibé. Il se montre et démontre, et le corps qui le porte affirme son caractère politique.

La littérature dans la peau apparait donc comme une ruse, puisque relative à des caractéristiques politiques, d’intimité et d’extimité[16], s’exprimant corporellement par la peau de l’être et revendiquant son identité à la fois personnelle et partagée donc individuelle et commune. Les lettrages qui s’apposent au corps, frappent la rétine, nous replacent face au réel et permettent le questionnement sur notre propre corps et son statut dans la société. Emma Viguier, Maître de conférences en Arts plastiques et Théories de l’art, rappelle que :

Se tatouer c’est s’opposer à la souffrance, c’est contrer l’offense faite à l’individu, les différentes menaces qui le guettent, les situations qui l’asservissent ; c’est reprendre l’initiative, le contrôle ; c’est devenir acteur et non plus victime en imprimant Sa loi sur Son propre corps ; c’est se « ré-ancrer » pour sauver sa peau. Refaire présence et refaire surface : le tatouage est un moyen de reprendre possession de soi-même, de sa liberté, de son existence par la création d’une peau-arme-armure. (Viguier, 2010, 6)

Le double tatouage participe ainsi au déshabillage et dépouillement des strates constitutives de notre système et les met à nu pour pourvoir s’en saisir librement et totalement. La question du regard est donc centrale dans cette œuvre. Un bouleversement s’opère par sa réception et déstabilise par les réflexions et la remise en cause de soi et de l’Autre qu’elle provoque. Les enjeux ici soulevés de la réception de l’œuvre expliquent certainement pourquoi l’installation de STILLS IV et V n’a malheureusement duré que quelques jours et a dû être retirée suite à des plaintes déposées[17]. Si la censure exercée nous semble regrettable, elle est en tout cas révélatrice de l’impact et des résonances que cette œuvre peut susciter, des questionnements qu’elle éclaire et de la dimension politique qu’elle véhicule.

Alors que la nudité et le tatouage sur les écrans, dans les publicités et les médias, etc. sont acceptées voire légitimés et répondent aujourd’hui à un effet de mode, l’exposition de ceux-ci dans l’Art pose encore problème. Or, il nous semble que si sa réception est encore si complexe, c’est parce que justement, sa mise en scène et le dispositif dans laquelle les corps s’intègrent, n’est en rien comparable à ceux exploités sur les écrans et dans les rues habituellement. Par les lettrages, il ne s’agit plus de faire du corps nu et tatoué un objet de vente et de vision, mais un objet de réflexion et de regard. Il ne nous renvoie pas à un produit de vente ou de désir mais à nous-même. Il n’est pas considéré comme allant de soi mais pose questions. Ainsi pensé, mis en scène, reçu et littéralement lu, ce corps permet de renouer avec l’origine première de la publicité, c’est-à-dire, de l’« état de ce qui est public » et questionne profondément cet état et ses modalités de représentations et réception. La littérature dans la peau devient outil d’expression, de dénonciation, d’engagement et de résistance, sans que le corps ne soit pour autant support d’une production discursive[18].

Pour conclure, ces corps nous renvoient aux nôtres en tant qu’objet de soumission et de conditionnement et participent au dénudage de notre propre condition humaine, par la littérature qu’ils exhibent et la lecture que nous en faisons. Ainsi, ces urban projections et street art bouleversent les codes, renversent les icônes du pouvoir et apparaissent comme des revendications d’une incivilité salutaire.

Par ailleurs, dans les œuvres STILLS, Kris Verdonck propose une variation trans-dimensionnelle du néo-muralisme,« mouvement international de peintures monumentales transformant les façades d’immeubles en œuvres d’art » (Thomas, 2018, 5), défini par le beat-maker, monteur, réalisateur et ancien tagueur Jérôme Thomas. Les corps projetés remplacent les peintures monumentales et les animent. Aussi, si dans son livre-film Sky’s the limit, les peintres de l’extrême, Jérôme Thomas précise que le néo-muralisme est aujourd’hui dépolitisé voire aseptisé en France, le déploiement de ce mouvement chez Kris Verdonck renoue avec ces enjeux politiques et hacke l’espace public. Ces urban projections favorisent alors la requalification de quartiers, voire de villes, en espaces publics d’expressions populaires, artistiques et communautaires, et redonnent toute la puissance politique de la cité et des corps qui y font intrusion.

Humains, vivants et projetés, ces corps entrent par effraction dans l’espace public et le piratent en en cassant les codes. Dès lors, ils deviennent corps‑cracks, puisqu’ils relèvent d’un défi technique, artistique et politique, s’offrent au regard du plus grand nombre de spectateurs et les bousculent, détectent puis révèlent les failles d’un système pré-établi. Ainsi, ces corps‑cracks nous confrontent au réel, invitent au fantasme de corps ordinaires et à la projection de ce qu’ils pourraient être et faire, dès lors que le système est contourné.

Références bibliographiques

Alcalde M., (2003), « Marie-José Mondzain, L’image peut‑elle tuer ? », Marges, 1, compte-rendu de lecture. https://journals.openedition.org/marges/822

Andrieu B., (2004), « La santé biotechnologique du corps sujet », Revue Philosophique de France et de l’Étranger, 129/3, 339-344.

Lacan J., (2006), Le Séminaire. Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Paris : Seuil.

Lavender A. (2016), Performance in the Twenty‑First Century: Theatres of Engagement, New-York : Routledge.

Le Breton D., (1999), L’Adieu au corps, Paris : Métailié.

Le Breton D., (2011), « La peau entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux scarifications », Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 57, 79-92.

Le Breton D., (2016), « Le monde à fleur de peau : sur le tatouage contemporain », Hermès, La Revue, 74, 132-138.

Orlandi E.P., (2001), « La ville comme espace politico-symbolique. Des paroles désorganisées au récit urbain », Langage et société, 96, 105-127.

Paveau M.-A., (2009), « Une énonciation sans communication : les tatouages scripturaux », Itinéraires, 1, 81-105. https://journals.openedition.org/itineraires/353

Thomas J., (2018), Sky’s the limit, les peintres de l’extrême, Ivry-sur-Seine, Dmd Art Design. Tisseron S., (2001), L’intimité surexposée, Paris : Ransay.

Viguier E., (2010), « Corps-dissident, Corps-défendant. Le tatouage, une « peau de résistance » », Amnis, 9. https://journals.openedition.org/amnis/350

Références internétiques

Entrée consultée, (2019), A Two Dogs Company. Repéré à URL http://www. atwodogscompany.org/fr/projets/item/102-stills?bckp=1

Entrée consultée, (2019), Lexique de Devilish Tattoo, Propriété De FL Distribution. Repéré à URL https://devilish-tattoo.fr

Entrée consultée, (2019), Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art, Slave

Entrée consultée, (2020), Marianne Van Kerkhoven, « Kris Verdonck, Still I & III, Performance–Bruxelles », 2007. Repéré à URL https://www.kfda.be/fr/programme/still- i–iii-2

[1].↑ En 1969, Disneyland réalise les premières projections publiques sur des objets 3D. Dans le cadre de l’ouverture de la Maison Hantée, il projette des visages animés sur des masques afin de donner vie à ces têtes sans corps. En 1980, l’artiste d’installation Michael Naimark filme un salon dans lequel des personnes manipulent et interagissent avec des objets puis il les projette dans un espace vide. Dès lors, les projections mapping sont essentiellement urbaines et fixes et viseront à favoriser le patrimoine architectural. À partir de la fin des années 1990, le concept de mapping vidéo sera questionné par les chercheurs universitaires, en particulier d’abord à l’Université de Caroline du Nord. Depuis, la technique de mapping est reconnue comme un nouveau médium marketing, de progrès technologique, mais aussi culturel et artistique.

[2].↑ À ce sujet, nous renvoyons notamment à l’article de Marianne Van Kerkhoven « Kris Verdonck, Still I & III, Performance–Bruxelles », 2007. Peut être consulté ici https://www.kfda.be/ fr/programme/still-i–iii-2

[3].↑ Le terme littéraire est employé selon son sens étymologique, du latin litteratura, dérivé de littera, signifiant « lettre », au sens de signe graphique dans l’objectif de transcrire une

[4].↑ Le syndicat national des artistes tatoueurs donne cette définition du bodysuit : « Tatouage conçu pour recouvrir au moins la moitié supérieure des bras, le torse, le dos et les Il peut être étendu à l’ensemble du corps, on parle alors «d’intégral» ». www.snat.info

[5].↑ Le graffeur « désigne la personne qui réalise des graffitis ». Le writer est un « terme américain désignant les graffeurs et ceux qui pratiquent l’art du graffiti. On peut le distinguer des tagueurs et graffeurs car il englobe les deux termes ». Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art, Slave 2.0, 25/01/2019

[6].↑ Le flop est un « graffiti tracé juste avec les contours et le plus souvent avec des formes simples et arrondies. Le flop est utilisé quand on manque de temps pour faire son graff. Il est caractéristique de la branche vandale du graff ». Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art, Slave 2.0.

[7].↑ Le bombing est l’acte de « pratiquer le graffiti avec une bombe de peinture ». Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art, Slave 2.0.

[8].↑ Le lettrage est un « enchaînement de lettres, de grandes tailles et épaisses avec un style défini. La calligraphie est parfois complexe et rend la lecture C’est d’ailleurs à travers la question de la lisibilité que les écoles oldschool et wildstyle se sont « fondées » dans les années 80. On peut parfois voir apparaître un personnage (ou character) dans le lettrage pour remplacer la lettre I par exemple ». Cf. Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art, Slave 2.0.

[9].↑ lexique de Devilish Tattoo, Propriété De FL Distribution, https://devilish-tattoo.fr

[10].↑ lexique de Devilish Tattoo, Propriété De FL Distribution, https://devilish-tattoo.fr

[11].↑ L’action de toyer se définit par le fait de « repasser le graff d’un autre par vengeance ou parce qu’on ne trouve pas de meilleur spot. Le «code» des taggeurs, bien qu’implicite, pose des règles comme le fait de ne jamais «toyer» un lettrage complexe par un simple tag ou encore ne pas repasser un graffeur expérimenter et ayant une certaine notoriété. On utilise parfois le mot «toy» pour désigner les noobs, les newbies, les débutants ». Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art.

[12].↑ D’après le syndicat national des artistes tatoueurs, « historiquement, une planche de flashs est un feuillet proposant plusieurs petits motifs, généralement autour d’un thème particulier, destinés à être choisis et tatoués directement. Différents tatoueurs pouvaient alors mettre à disposition de leurs clients les mêmes planches, non issues de leur propre création : Les motifs étaient donc reproduits parfois à l’infini. Désormais, les tatoueurs sont de plus en plus nombreux à créer leurs propres flashs, de taille variable mais suffisamment petite pour pouvoir être tatoués en une seule séance ». snat.info

[13].↑ Cf. lexique de Devilish Tattoo

[14].↑ Le vandal est un « graff totalement illégal peint le plus souvent de manière répétée (tags) dans un endroit sans autorisation. Le plus souvent dans les métros, les RER et toutes surfaces urbaines à hauteur de Le vandal est de moins en moins présent dans nos villes notamment à cause des peines considérables encourues en cas de flagrant délit ». Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art.

[15].↑ Punition se définit par l’« action de poser un graffiti en permanence malgré les nettoyages répétés par Punir un mur signifie le peindre tout le temps et le repasser à chaque fois ». Dictionnaire : Vocabulaire du graffiti et lexique du street art.

[16].↑ Nous empruntons cette notion à Jacques Lacan d’une part qui, dans son séminaire, explique qu’« il est ici une place que nous pouvons désigner du terme d’extime, conjoignant l’intime à la radicale extériorité. C’est à savoir que c’est en tant que l’objet a est extime, et purement dans le rapport instauré de l’institution du sujet comme effet de signifiant. » (Lacan, 2006, 249) D’autre part, Serge Tisseron appelle extimité, « le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique… Elle consiste dans le désir de communiquer à propos de son monde intérieur. » (Tisseron , 2001, 52)

[17].↑ À ce sujet, nous renvoyons notamment aux articles suivants :

• http://www.demorgen.be/tvmedia/videokunstwerk-van-kris-verdonck-gecensureerd-in- athene-a2342326

• http://www.kathimerini.gr/817351/article/politismos/polh/h-anoxh-kai-h-ypomonh- enanti-toy-alloy

• http://www.kathimerini.gr/817393/opinion/epikairothta/politikh/sth-skia-twn-gigantwn

[18].↑ Cf. l’article de Paveau Marie-Anne, (2009). « Une énonciation sans communication : les tatouages scripturaux », Itinéraires, 81-105.