Référence électronique

Salas I., (2021), « Entretien avec Fabien Guillemot. », dans Le grand entretien. La Peaulogie 6, mis en ligne le 18 juin 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/fabien-guillemot

La fabrication en laboratoire d’épidermes de synthèse.

-

Description

Par Irène SALAS, docteure de l’EHESS (CRAL-CNRS), spécialiste de l’histoire des représentations du corps, en particulier à l’époque pré-moderne. Sa thèse, à paraître aux éditions Klincksieck, portait sur L’imaginaire de la peau à la Renaissance. Elle a enseigné à Harvard et à Oxford la littérature française des XVIe-XVIIIe siècles.

Fabien GUILLEMOT, Dr en Sciences des Matériaux et Titulaire d’une Habilitation à Diriger les Recherches en Sciences Biologiques et Médicales. Fondateur et Président de Poietis.

Irène Salas ‑ Les “peaux artificielles” recouvrent une réalité plurielle et complexe, souvent difficile à cerner. Avant d’aborder les récentes innovations apportées par la société de biotechnologie Poietis, que vous dirigez, pourriez‑vous nous éclairer sur les différentes techniques déjà existantes en matière d’ingénierie tissulaire ?

Fabien Guillemot ‑ Le besoin en peaux artificielles — ou en “substituts de peau” — est très ancien, du fait notamment de tous les accidents de la vie et des pathologies auxquelles l’Homme est confronté depuis toujours. Historiquement, les premières perspectives thérapeutiques ont été ouvertes par la technique de l’autogreffe : on prélève un morceau de peau sur le patient pour l’implanter ensuite sur la plaie ou la brûlure. Malgré des résultats cliniques très satisfaisants, ces stratégies thérapeutiques rencontrent certaines limites : d’une part, la disponibilité de peau saine sur l’ensemble du corps n’est pas illimitée, or il arrive que la zone endommagée soit très étendue ; d’autre part, la méthode est invasive et inflige une nouvelle plaie à un patient déjà en souffrance, avec les risques infectieux que cela entraîne. Pour améliorer cette pratique, les chirurgiens‑plasticiens ont inventé la création d’un filet (meshing) : à partir d’une biopsie, ils obtiennent une surface plus grande en étirant cette peau avec un rapport d’amplification de 6 à 8. Par exemple, avec 10 cm2 de peau, on obtient 60 à 80 cm2 : le degré de couverture est un enjeu important pour l’ingénierie de la peau. Il faut garder à l’esprit qu’un corps humain, c’est environ 1,5 m2 de surface. Reste que ces méthodes de création d’un filet ont elles aussi leurs limites, qu’imposent la capacité de cicatrisation, la douleur ou le résultat esthétique. Des approches plus technologiques se sont par la suite développées : ainsi, il y a une quarantaine d’années, les biologistes ont commencé à fabriquer des épidermes par culture cellulaire. Il s’agissait alors de recueillir les cellules d’un patient ; celles‑ci, également appelées kératinocytes, sont ensuite cultivées en laboratoire et multipliées de manière à obtenir plusieurs centimètres ou décimètres carrés d’épiderme. Cette fois, le facteur d’amplification peut atteindre 50 ou 100. Ainsi, pour 10 cm2 prélevés initialement, on peut obtenir au moins 500 cm2, ce qui est extrêmement appréciable, par exemple lorsqu’une brûlure à traiter dépasse 30% de la surface corporelle. Cette méthode est toujours utilisée aujourd’hui ; en France, les Hospices Civils de Lyon sont le centre de référence en la matière.

I. S. Ces peaux de synthèse sont elles multi-stratifiées comme l’est la peau naturelle ?

F. G. ‑ L’architecture de la peau est structurée en plusieurs couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. L’épiderme est la couche superficielle, principalement constituée de kératinocytes qui se structurent spontanément sous la forme de très fines couches, très cohérentes les unes avec les autres, ce qui donne à la peau sa fonction de barrière : sa capacité à protéger l’organisme des contaminants extérieurs. Sous l’épiderme se situe le derme. C’est un très grand compartiment composé d’une matrice de collagène (protéine indispensable à l’élaboration du tissu cicatriciel pour réparer les coupures et les écorchures), de cellules de soutien (ou fibroblastes), de tissus vasculaires formés de capillaires sanguins et lymphatiques, de réseaux de neurones qui vont donner la sensibilité, ainsi que d’autres types cellulaires. Enfin, au‑dessous se situe l’hypoderme où se trouvent le tissu graisseux et les adipocytes. Cette structure multicouche est en fin de compte très complexe et difficile à recréer artificiellement. On réduit à tort la peau à un simple tissu, alors qu’elle est un organe à part entière, qui intègre différents types de tissus pour accomplir diverses fonctions biologiques. L’histoire des développements technologiques révèle qu’on va toujours du plus simple au plus complexe. Ainsi, la première méthode a consisté à fabriquer l’épiderme seul : c’est la technique que j’évoquais, conçue il y a 40‑50 ans, et encore utilisée aujourd’hui en clinique. (Précisons que cette fabrication d’épiderme peut être réalisée soit avec les propres cellules du patient, soit avec des cellules standardisées issues de “banques”). Une seconde méthode, plus approfondie, issue notamment de la communauté de la bio‑ingénierie, consiste à fabriquer des peaux capables d’intégrer à la fois l’épiderme et le compartiment dermique, mais aussi le réseau vasculaire et certaines annexescomme le follicule pileux ou les glandes sébacées. Cette approche, qui reconnaît la richesse de l’organe peau et vise à reproduire toute la complexité du vivant, est récente. Même si le but n’est pas encore atteint, on observe, depuis une dizaine d’années, une accélération et une complexification des projets d’ingénierie tissulaire cutanée, qu’ils soient industriels ou universitaires. On a bon espoir que toutes ces recherches puissent servir aux patients dans les années à venir.

I. S. ‑ Comment réagissent ces peaux artificielles, une fois greffées ?

F. G. ‑ On distingue les approches dites “autologues”, c’est‑à‑dire utilisant le matériel biologique des patients eux‑mêmes, des approches “allogéniques” qui recourent à des banques de cellules standardisées. Les unes et les autres conduisent à des résultats cliniques intéressants, mais sans mettre en jeu les mêmes mécanismes. Les épidermes de culture qui sont ainsi produits et transplantés sur les patients peuvent avoir deux mécanismes d’action différents en fonction de leur composition. Si les épidermes sont réalisés avec les propres cellules du patient, le mécanisme d’action est proche de celui obtenue par autogreffe; tandis que s’ils sont réalisés à partir de banques de cellules, le mécanisme d’action est plus proche, en effet, d’un pansement qui va stimuler la cicatrisation, mais sans réellement s’intégrer au reste de l’organisme. Le résultat clinique est aussi différent.

I. S. ‑ D’où viennent les cellules conservées dans ces “banques” ? Peut‑on congeler les peaux comme on congèle des gamètes ?

F. G. ‑ Les banques cellulaires sont composées de cellules initialement extraites de biopsies de patients, sélectionnées voir modifiées de façon à permettre leur multiplication en très grand nombre pour couvrir des besoins qui dépassent les besoins d’une seule personne (comme dans l’approche autologue). Ces banques sont conçues pour traiter des centaines, voire des milliers de personnes. Elles recueillent du matériel vivant, mais multiplié et standardisé pour pouvoir traiter des patients très divers. Des processus de congélation sont en effet applicables aux produits allogéniques, c’est‑à‑dire issus des banques de peaux par culture cellulaire. Il y a des sociétés, notamment aux États‑Unis, qui congèlent et livrent ces cellules de peaux comme ça, aux centres hospitaliers : telle la société Organogenesis, dans le Massachussetts, qui commercialise depuis environ 20 ans des peaux de ce type. Cette méthode consiste à livrer des sortes de “pansements”, plutôt que de véritables greffons implantables. Mais à Poietis, on a une autre approche : on ne passe pas par des banques de peaux congelées, on préfère privilégier les “produits frais”autologues…

I. S. ‑ Venons‑en justement à Poietis et à son originalité : qu’est‑ce qui vous a orienté vers la fabrication de tissus biosynthétiques, et pour quels champs d’application ?

F. G. ‑ Poietis est une société innovante basée en région bordelaise, à Pessac. J’ai fondé cette société en 2014, après avoir travaillé comme chercheur à l’Université de Bordeaux, à l’Inserm. Au cours de mes recherches, j’avais eu l’occasion, avec mon équipe, de développer une technologie d’impression de tissus biologiques technologie qu’on appelle la bio‑impression. L’objectif ou la mission de Poietis est de développer cette technologie pour la mettre à disposition des hôpitaux et plus largement des patients ; il s’agit de fabriquer des tissus biologiques personnalisés.

Les applications thérapeutiques sont multiples. Nous pensons tous en premier lieu au traitement des grands brûlés ; les enjeux restent importants, même si en réalité il y a de moins en moins de grands brûlés dans les pays développéset c’est tant mieux ! —, en raison notamment de tous les efforts de prévention en matière sécuritaire. Ce qui va croissant, en revanche, c’est la demande de réparation de la peau affectée de plaies chroniques : notre mode de vie suscite des problèmes de diabète, d’obésité, ainsi que des pathologies cardio‑vasculaires… Ces plaies chroniques ont une incidence extrêmement importante : une étude britannique a montré que la prévalence était de l’ordre de 1 à 2% de la population. Ces plaies ont des conséquences extrêmement dramatiques si elles sont mal cicatrisées ; l’exemple le plus fréquent étant l’ulcère du pied diabétique, qui entraîne une morbidité importante, pouvant parfois déboucher sur une amputation. Troisième catégorie de plaies : les plaies post‑chirurgicales, dues à des traumatismes ou à l’exérèse de tumeurs de peaux qui nécessitent qu’on recouvre la peau une fois la tumeur enlevée.

I. S. ‑ Outre les besoins thérapeutiques, il y a des besoins dans le domaine de la recherche…

F. G. ‑ En effet, dans le domaine cosmétique ou pharmaceutique, les tissus de peau sont aussi très prisés : ils permettent d’évaluer l’efficacité ou la toxicité d’ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. On appelle ces tissus des “modèles”, parce qu’ils reproduisent le fonctionnement natif d’une peau, même sans avoir la finesse de l’architecture de la peau. Nous avons décidé, à l’origine, que Poietis développerait des modèles de peaux en travaillant notamment avec des gros acteurs de l’industrie cosmétique et pharmaceutique : cela nous a permis d’apprendre progressivement à fabriquer des tissus de façon industrielle. Il fallait se familiariser avec un certain nombre de process ; l’expertise ainsi acquise a été très importante pour nous, et nous en tirons profit aujourd’hui pour viser des applications différentes, à savoir les applications thérapeutiques, qui en fin de compte sont la raison d’être de Poietis. Le développement de modèles pour la cosmétique n’était qu’une étape dans notre développement, mais une étape cruciale.

I. S. ‑ Ces substituts cutanés synthétiques, destinés à l’industrie cosmétique et pharmaceutique, sont une méthode alternative aux expérimentations animales ; mais ces peaux simili‑vivantes répondent‑elles aussi bien que le véritable tissu vivant ?

F. G. ‑ Je confirme, tout d’abord, qu’un certain nombre d’évolutions réglementaires dans le domaine de l’industrie cosmétique ont interdit progressivement, au cours des quinze ou vingt dernières années, l’utilisation des animaux pour évaluer la toxicité ou l’efficacité de produits et d’ingrédients cosmétiques. Répandue en Europe, cette tendance se généralise partout à travers le monde ; elle s’étend aussi aux produits chimiques et pharmaceutiques. D’autre part, pour répondre à votre question, je rappelle que ces peaux standardisées fabriquées en laboratoire sont des “modèles” : elles reproduisent artificiellement une peau native très complexe et très riche en différents types cellulaires. Aussi ces modèles sont‑ils plus ou moins sophistiqués, plus ou moins complexes, au sens où ils intègrent les différents compartiments, les différents types de cellules dont on a parlé tout à l’heure. Si les premiers modèles étaient des modèles d’épiderme, ceux de la seconde génération sont composés d’épiderme et d’un compartiment dermique. Certains réussissent même à intégrer les glandes sébacées ou les follicules pileux. On va vers des modèles qui sont de plus en plus représentatifs de la physiologie humaine.

I. S. ‑ On voit à quel point l’artificiel, loin de se couper du naturel, l’explore et l’enrichit… La reproduction artificielle du vivant permet‑elle de mieux comprendre le vivant ?

F. G. ‑ Oui, c’est justement là le second intérêt[1] de l’ingénierie tissulaire : au fil des tests et des applications, la technologie nous révèle la richesse de la peau et nous apprend à mieux le connaître. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement de la biologie. Ces pratiques se nourrissent mutuellement. Quand on s’intéresse à la bio‑impression, on doit apprendre à intégrer dans les processus de fabrication de la peau non seulement les mécanismes de la formation des tissus (la morphogénèse), mais aussi les lois de leur comportement : il faut savoir comment les cellules interagissent avec leur environnement, comment les cellules interagissent entre elles, etc. Autant de paramètres qu’il faut pouvoir introduire dans les conditions expérimentales de la fabrication d’une peau.

[1]. Le premier intérêt est de disposer de peau pour un usage thérapeutique ou clinique, le second c’est la compréhension des mécanismes biologiques.

I. S. ‑ En quoi consiste exactement la bio‑impression tissulaire ?

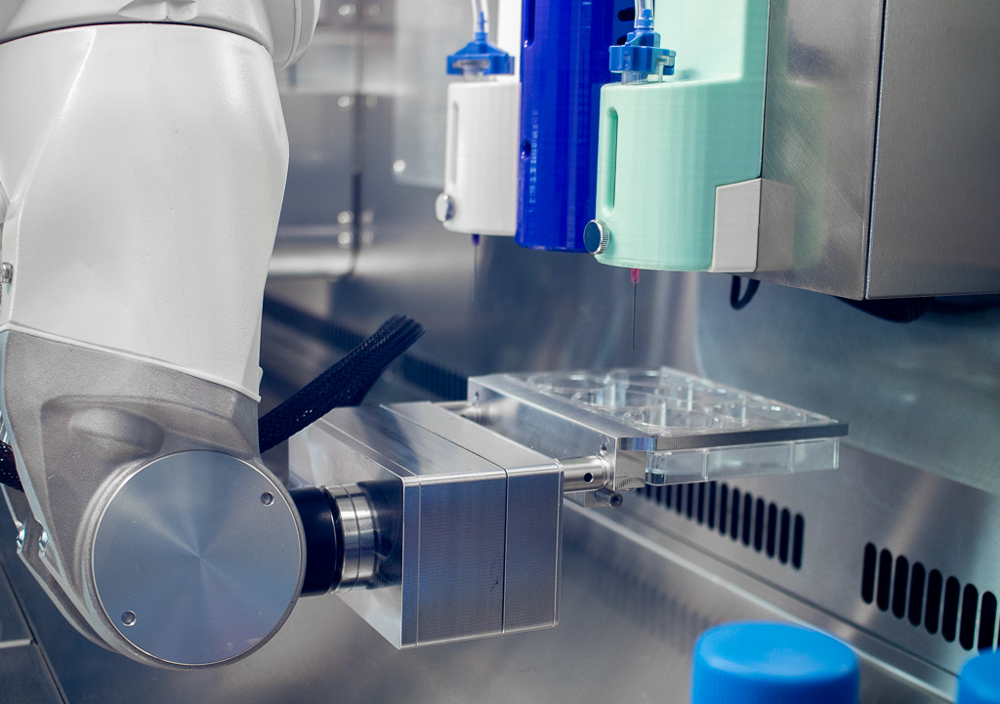

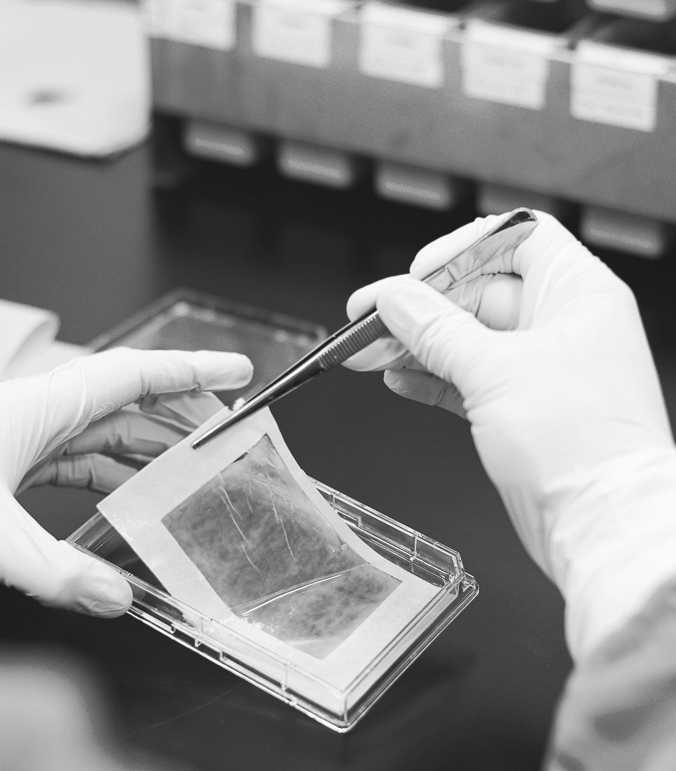

F. G. ‑ La bio‑impression n’est qu’une étape de la fabrication de la peau. En amont, on doit nécessairement disposer d’un nombre de cellules défini. Cette phase antérieure à la bio‑impression concerne la culture cellulaire : on multiplie les cellules à partir de la biopsie. Une fois qu’on a un nombre de cellules suffisant, on passe à la phase d’impression proprement dite : il s’agit de déposer couche par couche des surfaces de différents types cellulaires, selon une architecture définie, imitant l’épaisseur épidermique. En aval, la dernière phase est celle de la maturation de ce tissu pendant quelques jours, dans des incubateurs qui contrôlent la température et la teneur en CO2. Cette phase de culture prend environ deux semaines.

La bio‑impression en tant que telle s’apparente à une impression 3D — à une fabrication additive, numérique —, mais destinée à produire couche par couche des tissus biologiques fonctionnels, prêts à l’emploi, et réalisés sur mesure avec les cellules du patient. C’est dire qu’à la différence des techniques d’impression 3D classiques, utilisées dans tous les domaines industriels et grand public aujourd’hui (on imprime des pièces en plastique, en métal, en céramique, pour le bâtiment, les avions, etc.), la bio‑impression quant à elle imprime de la matière vivante, et notamment des cellules. Il a fallu développer des imprimantes, des machines et des technologies spécifiquement vouées à l’impression de cellules : c’est ce qu’on a fait à l’Inserm, puis à Poietis, et c’est ce que développent aujourd’hui quelques dizaines de start‑ups à travers le monde. Dans la fabrication de tissus par bio‑impression, il y a au moins trois réquisits : 1/ il faut d’abord disposer d’une machine adaptée ! 2/ Il faut définir l’architecture de ce qu’on va imprimer, la plus adaptée à l’obtention d’un tissu qui sera fonctionnel après quelques jours de culture, en maturation ; est donc nécessaire tout un travail de design, de conception qui vise à étudier l’effet du nombre de cellules qu’on imprime, de la présence ou non d’un matériau, la disposition de l’un par rapport à l’autre, etc. Bref, un gros travail d’architecte s’impose pour obtenir quelque chose qui soit fonctionnel. 3/ En parallèle (mais ces deux pratiques sont très interdépendantes), il faut définir les milieux de culture qui vont être plus ou moins propices au développement du tissu : bio‑encres, gels, bains nutritifs.

I. S. ‑ Vous utilisez aussi une technologie haute résolution grâce au laser…

F. G. ‑ Plusieurs technologies de bio‑impression ont été développées jusqu’à présent : la plus répandue est la “bio‑extrusion”, soit l’utilisation de pousse‑seringue qui permet de déposer des suspensions de cellules. L’instrument est très facile d’utilisation, mais le passage à travers les aiguilles produit une mortalité cellulaire extrêmement importante. C’est pourquoi nous avons développé la technologie de bio‑impression par laser, qui permet de s’affranchir de ces contraintes de cisaillement. Aujourd’hui, seules deux entreprises dans le monde ont développé cette technique, à la fois récente et complexe ; elle nous a amenés à développer nous‑mêmes des machines adaptées.

I. S. ‑ En résumé, l’atout majeur de cette nouvelle technologie est qu’elle peut produire des structures tissulaires non seulement plus complexes, mais aussi plus personnalisées (à partir du matériau biologique du patient). La bio‑impression 3D appliquée à la santé, est‑ce pour vous le futur de la médecine régénérative ?

F. G. ‑ Oui, notre propos est vraiment d’aller vers la personnalisation. De deux manières : d’une part, en adaptant à la plaie (parce qu’il n’y a pas deux plaies qui se ressemblent) la forme 3D du tissu qu’on va imprimer ; d’autre part, en utilisant de préférence les propres cellules du patient. Car si on utilise des cellules de banque, qui peuvent être dérivées de cellules souches ou autres (différentes techniques continuent de se développer aujourd’hui), le problème se pose toujours de la réaction immunitaire : la peau étant l’un des organes les plus sensibles et réactifs, quand on greffe une peau produite avec des cellules qui ne sont pas celles du patient, cela conduit à un rejet ou à de lourds traitements médicamenteux. La greffe ne prend jamais vraiment, elle reste toujours provisoire. C’est pourquoi je disais que les peaux artificielles allogéniques, réalisées avec des cellules qui ne sont pas celles du patient, fonctionnent plus comme des pansements que comme des greffons. Elles permettent de stimuler, de catalyser la cicatrisation, mais ne remplacent pas la peau native qui était endommagée par une brûlure. Leur utilité thérapeutique et de compléter, de s’ajouter à d’autres techniques de greffe.

I. S. ‑ Avez‑vous déjà pu tester ces greffons de peau bio‑imprimés sur des patients ?

F. G. ‑ Ce travail est prévu : grâce à notre partenaire hospitalier, l’APHM à Marseille, nous pensons entreprendre les premiers essais cliniques l’an prochain. Ce sera sans doute une première au niveau international ; après quoi cette technique devrait se diffuser assez rapidement auprès des patients. À Poietis, nous avons choisi de développer un substitut de peau qui intègre à la fois un épiderme et un derme : concrètement, on imprime plusieurs types cellulaires (d’abord les fibroblastes dans la matrice de collagène, pour fabriquer le derme, puis quelques jours après des kératinocytes pour fabriquer l’épiderme). Ces substituts sont plus complexes que les simples épidermes de peau fabriqués aujourd’hui par culture cellulaire : l’avantage de la bio‑impression est effectivement qu’elle permet de fabriquer aussi un dermemême s’il ne s’agit pas encore d’un derme complet, rassemblant toutes les propriétés biologiques évoquées plus haut[1]. Car on ne dispose pas de tous les types cellulaires ad hoc permettant de reproduire toute cette complexité : il faut pouvoir les extraire des biopsies, les cultiver correctement, déterminer les conditions de culture, etc., ce qu’à ma connaissance on ne sait pas encore faire. Certains laboratoires y travaillent, mais ils en sont au stade de la recherche ; de telles technologies ne sont pas encore disponibles pour les applications thérapeutiques.

[1]. Par exemple, les glandes sébacées ou les follicules pileux.

I. S. ‑ Ces peaux imprimées seront‑elles pigmentées et texturées afin d’obtenir un meilleur résultat esthétique ?

F. G. ‑ Nous avons commencé le travail sur l’impression de mélanocytes, mais nos peaux ne sont pas pigmentées (les mélanocytes sont les cellules qui, situées à l’interface entre l’épiderme et le derme, génèrent la mélanine et donnent sa pigmentation à la peau). Dans notre premier produit, celui qui est actuellement en développement et qui fera l’objet du premier essai clinique, la pigmentation n’est pas intégrée ; mais elle nous intéresse beaucoup, et son intégration est prévue dans l’évolution future de nos produits.

I. S. ‑ Il ne suffit donc pas de créer des peaux ex vivo ; encore faut‑il qu’elles puissent s’incorporer in vivo et adhérer pleinement à un nouveau milieu. Or, comme l’a justement souligné Stéphane Héas, les peaux produites dans les laboratoires aseptisés sont “pures”, alors même qu’elles sont destinées à recouvrir une surface “impure” qui abrite une flore et une faune bactérienne…

F. G. ‑ Il y a là, en effet, un véritable problème ; ce que vous dites montre bien tout ce qui reste à accomplir toutes les avancées technologiques qui s’avèrent nécessaires pour nous permettre de reproduire la complexité d’un organisme vivant. Parmi les impuretés qui commencent à faire l’objet de recherches en ce sens, insistons sur les bactéries. De fait, le microbiote cutané est extrêmement important ; mais comment le restituer artificiellement ? La difficulté, qui tient à la nature même de l’organe‑peau, vient de ce qu’il faut pouvoir cultiver à la fois des cellules et des bactéries… c’est‑à‑dire des êtres qui, par définition, ne cohabitent évidemment pas très bien en laboratoire ! Surtout, l’enjeu est le contrôle des mécanismes de régulation qui opèrent dans notre corps ; or le laboratoire, qui est un environnement appauvri, ne permet pas d’obtenir ces mécanismes de régulation. (Ce qu’on peut observer, c’est qu’un des éléments biologiques prend le dessus sur l’autre). Toujours est‑il que l’association non seulement de plusieurs types cellulaires, mais aussi des bactéries et de tout ce qui fait la richesse de notre organisme, est sans doute l’une des plus stimulantes perspectives de notre développement futur.

I. S. ‑ Et dans le passé, quelles sont les difficultés majeures que Poietis a rencontrées ? Quels défis ont été relevés ?

F. G. ‑ Les obstacles que nous avons dû surmonter au cours de ces dernières années sont relativement nombreux et de différente nature : scientifiques, techniques et financiers. Le premier grand défi, sur le plan scientifique, était d’obtenir une technologie de bio‑impression capable d’assurer 100 % de viabilité aux cellules imprimées. La difficulté est à présent derrière nous, mais elle a exigé nombre de travaux, et même des thèses. Il a aussi fallu essayer de comprendre les mécanismes de formation de la peau à partir de différents types cellulaires : quelle est, par exemple, la relation entre la forme, l’architecture qu’on imprime, et la fonction biologique ? D’autres problèmes tenaient au caractère innovant et multidisciplinaire de l’entreprise : ainsi, sur le plan du management, comment faire cohabiter des biologistes, des médecins, des pharmaciens avec des gens qui développent des machines, tels les ingénieurs, les opticiens et les informaticiens ? Autre difficulté encore : le financement, le développement d’une deep tech, c’est‑à‑dire d’une société dotée d’un cœur technologique très fort, issu de la recherche universitaire. Le délai est assez long entre le démarrage et la rentabilité : environ dix ans, un peu comme dans le développement pharmaceutique. Or dans l’intervalle, il faut pouvoir financer l’ensemble des travaux et c’est difficile, malgré les dispositifs mis en place ces dernières années en France pour aider les entreprises innovantes.

I. S. ‑ D’autant plus que vous avez des concurrents. Il y a un marché mondial des peaux artificielles. En France, on peut mentionner Episkin et 3d.FAB à Lyon, ou encore Genoskin à Toulouse. Partagez‑vous beaucoup de connaissances avec les autres acteurs de l’ingénierie tissulaire ?

F. G. ‑ Il serait faux de parler d’un esprit de collaboration, car les enjeux médico‑économiques sont extrêmement importants ; la plupart des entreprises entrent en compétition pour accéder à des financements. Aussi la coopération avec les différents acteurs que vous avez cités est somme toute assez réduite. Reste que nos approches sont plus complémentaires que concurrentes. Ainsi, à Poietis, nous fabriquons des peaux par bio‑impression en laboratoire, nous les cultivons puis les implantons, tandis que la plateforme 3d.FAB (située à Lyon et dirigée par Christophe Marquette) adopte une démarche différente : elle vise à imprimer directement sur la plaie les constituants de la peau. Il en résulte que le fonctionnement des cellules et le mécanisme d’action des produits élaborés sont sensiblement différents.

I. S. ‑ L’idée étant que les cellules, directement appliquées sur la plaie, vont d’elles‑mêmes reproduire le tissu dermique, sans passer par l’étape de la culture in vitro et de la transplantation chirurgicale ?

F. G. ‑ Tout à fait. Quant à nous, grâce à la maturation in vitro, nous cherchons à avoir, au moment de l’implantation sur le patient, un tissu qui possède d’ores et déjà certaines propriétés : notamment la fonction barrière et l’ancrage de l’épiderme sur le derme. Ces propriétés ne peuvent être obtenues qu’avec le temps, en passant par une phase de culture. Les Lyonnais, de leur côté, escomptent que ces propriétés vont être obtenues spontanément, par le dépôt des cellules sur le patient. Mais la peau étant un organe externe, au contact des frottements et autres agressions extérieures, les cellules déposées risquent de ne pas bien s’imprégner. Obtenir un épiderme fonctionnel et stable n’est pas facile du tout ! Le but de leur travail est précisément de démontrer que “ça marche” et qu’il pourrait en résulter un bénéfice intéressant pour le patient. À ma connaissance, la démonstration n’est pas encore achevée.

I. S. ‑ Cela me fait penser au SkinGun développé en Israël en 2019 : l’appareil projette sur la plaie ou la brûlure des nanofibres de polymère créées par électrofilage. Au contact de la chair, ces nanofibres forment une couche protectrice de peau artificielle. Une fois l’épiderme régénéré, la couche de polymère tombe, faisant place à une peau neuve, dépourvue de stigmates.

F. G. ‑Oui, le principe est le même : vaporisation directe sur la plaie. Mais à Poietis, notre proposition est différente : le biomatériau imprimé doit favoriser la cicatrisation et, une fois greffé, il va rester et s’intégrer au reste de l’organisme. Voici une dizaine d’années, une société américaineen partenariat avec l’Université de Miami a élaboré un spray de cellules de peaux (fibroblastes, kératinocytes…) pour guérir des ulcères veineux. On dispose d’un peu de recul sur cette thérapie : il apparaît que les résultats obtenus ne sont pas entièrement satisfaisants. D’après nos partenaires cliniciens, il est impératif d’avoir au préalable un tissu qui possède d’emblée la fonction barrière pour pouvoir protéger la plaie des patients.

I. S. ‑ La bio‑impression tissulaire pourrait‑elle favoriser la réparation d’autres organes ?

F. G. ‑ Le champ des possibles de la bio‑impression étant très large, on ne voit pas aujourd’hui de limites particulières : on peut imprimer à peu près tous les types de cellules du corps entier. On est certes encore loin de la fabrication d’organes complexes comme le foie, le cœur ou les reins ; mais aujourd’hui, dans le monde universitaire aussi bien que dans le monde industriel, les acteurs de la bio‑impression ont des projets sur la totalité des organes du corps humain. Dans les laboratoires, on travaille déjà à la création de tissus compatibles qui permettront, dans les années à venir, de réparer des parties de ces organes. En ce qui concerne Poietis, nous avons lancé des projets collaboratifs avec des chercheurs universitaires ou hospitaliers, dans l’idée de produire du cartilage, de l’os ou une valve cardiaque. Par rapport à la peau, le développement de ces tissus artificiels est beaucoup moins avancé ; mais la disponibilité de différents types cellulaires s’accroissant rapidement, on peut envisager qu’à l’avenir cette diversification des tissus ouvre de sérieuses perspectives d’application aux patients.

I. S. ‑ Avez‑vous le projet de fabriquer un jour des peaux plus performantes, dotées de propriétés augmentées ?

F. G. ‑Selon nos statuts, nous nous inscrivons dans le champ de la médecine régénérative, et plus particulièrement dans la réparation tissulaire : ce qui sous‑entend que nous ne nous orientons pas vers la recherche d’une “augmentation des propriétés”. Elle serait d’un tout autre ordre. Il y a déjà un certain nombre d’acteurs qui investissent beaucoup dans des projets qu’on peut définir comme transhumanistes ; notre approche à nous reste “traditionnelle”, elle vise à développer de nouvelles stratégies médicales afin de réparer les tissus. Tel est le cadre que nous nous sommes donnés à Poietis, depuis sa création, et dans lequel tous nos collaborateurs s’inscrivent. Il y a tellement à faire déjà pour développer des protocoles adoucis, pour porter remède aux accidents de la vie, avant de s’engager dans d’autres approchesqu’on peut dire assez différentes.