Référence électronique

Pahud S. B., (2020), « Corps tatoués, corps reparlés. Une expérience éthique du tatouage. », La Peaulogie 5, mis en ligne le 25 décembre 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/corps-tatoues-reparles

Corps tatoués, corps reparlés. Une expérience éthique du tatouage

-

Description

Stéphanie Blanche PAHUD

Linguiste, docteure ès Lettres, Université de Lausanne, maître d’enseignement et de recherche à l’École de français langue étrangère, Université de Lausanne.

Résumé

Croisant des perspectives de la (socio)linguistique et des éthiques du care, la présente contribution explore deux postulats. Premièrement, la pratique du tatouage partage avec l’écriture la possibilité de développer un « style », au sens deleuzien du concept. Deuxièmement, l’écriture des corps ne relève pas seulement de l’esthétique et/ou du narratif, mais peut être appréhendée éthiquement. Différents témoignages, d’une tatoueuse et de tatoué.e.s, inviteront à concevoir le tatouage d’une part comme une manière de « retrouver le contact avec l’expérience, et trouver une voix pour son expression », « visée première de l’éthique qu’on dira perfectionniste » (Laugier, 2009b, 85), et, d’autre part, comme une forme d’ « avertissement » – voire de provocation -, une invitation non seulement à prêter attention aux corps, mais aussi à leur répondre, à savoir, dans une éthique wittgensteinienne, à les « reconnaître » dans des formes de vie singulières.

Mots-clés

Tatouage, Corps, Care, Ethique, Style, Linguistique

Liminaires

Tout corps contient la virtualité d’innombrables autres corps, c’est-à-dire une foule d’identités possibles à revêtir provisoirement ou durablement. Surtout dans une trame sociale individualiste où l’effacement de l’autre amène à concevoir son propre corps comme un autre soi-même, un partenaire sans cesse disponible et malléable, et à s’en jouer pour multiplier ses personnages. Aujourd’hui, l’identité personnelle n’est jamais achevée, elle se remodèle selon les circonstances (même si, bien entendu, une structure de base demeure) et l’individu, s’il le souhaite, en expérimentant sur soi peut délibérément inventer d’autres formes devenant alors d’autres matrices de production de soi.

(Le Breton, 2002, 215)

La journée « La littérature dans la peau : performances, pratiques, représentations » (Valenciennes, 14 novembre 2019) dans laquelle a d’abord pris place ma réflexion portait entre autres sur les liens entre tatouages et textures[1] ainsi que sur la peau comme surface d’expérimentation scripturale/littéraire. Ces deux axes m’ont incitée à explorer deux postulats. Premièrement, la pratique du tatouage partage avec l’écriture la possibilité de développer un « style », au sens deleuzien du concept, à savoir « arriver à bégayer dans sa propre langue », « être comme un étranger dans sa propre langue » (Deleuze et Parnet, 1977, 10). Deuxièmement, et pour la raison qui précède, l’écriture des corps ne relève pas seulement de l’esthétique et/ou du narratif (La Peaulogie, 4), mais peut être appréhendée éthiquement : le tatouage s’offre comme une manière de « retrouver le contact avec l’expérience, et trouver une voix pour son expression », « visée première de l’éthique qu’on dira perfectionniste » (Laugier, 2009b, 85), mais aussi comme une forme d’ « avertissement » – voire de provocation -, une invitation non seulement à prêter attention aux corps, mais aussi à leur répondre, à savoir, dans une éthique wittgensteinienne, à les « reconnaître » dans des formes de vie singulières. Ce sont ces deux postulats que je développerai dans la suite de cette contribution.

Croisant des perspectives de la (socio)linguistique et des éthiques du care, en termes théoriques, cette dernière est in(ter)disciplinée (Lazare Benaroyo et al., 2019, 140). En termes épistémologiques, elle est « située » : mon inscription dans un agencement social, culturel, mais aussi corporel singulier participe de la dé-limitation subjective des présents questionnements et de ma manière d’y apporter des réponses. Mon corps est tatoué – j’ai fait l’expérience de mon objet d’étude – et cela ne sera pas artificiellement masqué, au nom de préjugés relatifs à la construction de connaissances scientifiques : cette contribution se réclame de « l’objectivité encorporée[2] » souhaitée par Haraway (1988, 115), nourrie de curiosité, d’amour de la science, d’« envies-de-monde », de spéculation et d’imagination (Zitouni, 2017, en ligne). Enfin, en termes de structure, cette contribution est chorale : plusieurs voix, sous la forme de citations ou de témoignages, y conversent.

Trouver son style en corps comme en langue

Une part de mes recherches/publications portent sur la circulation discursive (médiatique, publicitaire, littéraire ou encore militante) non seulement de normes corporelles en vigueur dans notre contexte occidental contemporain mais aussi de réappropriations idiosyncrasiques de ces dernières (Pahud, 2009, 2017, 2018). Alors que je suis longtemps restée dans ma posture d’analyste (critique) des discours, décrivant comment les corps « sont », dans mon dernier essai, Chairissons-nous. Nos corps nous parlent[3] (Pahud, 2019), j’ai ajouté une dimension éthique à mes réflexions et me suis tournée vers « ce que les corps peuvent »[4]. Dans un contexte où le rapport au corps (en termes de droits et de reconnaissance) fait de plus en plus débat (citoyen et médiatique), il m’a paru important de collecter des apports théoriques et/ou imaginatifs invitant à sortir d’un rapport utilitaire au corps, à passer du « culte » du corps à une « éducation » du corps, et à « transformer le corps stigmatisé en outil de questionnement de l’ordre normatif » (Borghi in Allessandrin et Esteve‑Bellebeau, 2014, 138) et de perfectionnement de soi.

Dans une sous-partie d’un article intitulé « Tricher la langue », Gadet liste les « termes utilisés pour qualifier ce qu’on peut faire à la langue » renvoyant au domaine du corps :

– la langue comme corps

meurtrir

violenter

torturer

respecter suivre

obéir à/désobéir à

termes qui supposent de traiter la langue comme un corps, la plupart du temps dans un rapport sado-masochiste : un corps plein, non pénétrable (même pour violer), non retournable, non percé. Un corps de doctrines, un corps de règles.

(Gadet, 1981, 120)

J’ai pour ma part décidé de renverser la perspective pour m’intéresser à « ce que l’on peut faire au corps », et d’explorer l’analogie corps/langue de manière à envisager le premier, par traitement similaire à la seconde, comme un matériau potentiel de résistance au conformisme. « Tricher la langue/changer la vie », avance Gadet (1981, 121) : « tricher le corps/changer la vie », vais-je tenter d’argumenter.

La question du style, dans la compréhension deleuzienne que j’ai évoquée en introduction, est l’une des premières à m’avoir passionnée dans mon parcours de linguiste : j’avais notamment retenu d’un des premiers cours que j’ai suivis à l’Université de Lausanne (proposé par le linguiste Jean-Michel Adam), que fous, enfants et poètes avaient en commun d’en avoir un, d’oser parler leur langue, dans la langue. J’avais également retenu que le style est « une question de devenir » :

Les gens pensent toujours à un avenir majoritaire (quand je serai grand, quand j’aurai le pouvoir…). Alors que le problème est celui d’un devenir-minoritaire : non pas faire ou imiter l’enfant, le fou, la femme, l’animal, le bègue ou l’étranger, mais devenir tout cela, pour inventer de nouvelles forces ou de nouvelles armes.

(Deleuze et Parnet, 1996, 11).

Mon intention – positivement obsessionnelle – a depuis lors été de montrer qu’il revient à chacun·e de trouver son style – sa langue dans les mots des autres – pour exprimer sa voix « dans la mélodie une et commune » (Rilke, 2016, XVI), processus à la fois individuel et politique, comme le pointe Laugier dans les termes des éthiques du care :

L’atteinte du ton juste, de l’expression adéquate à la situation. Il s’agit de constitution à la fois singulière – « suivre sa constitution », dit Emerson – et commune : trouver une constitution politique qui permette à chacun de trouver expression, d’être exprimé par le commun, et d’accepter alors de l’exprimer.

(Laugier, 2009a, 110)

Faisant se rencontrer care et chair, Chairissons-nous est une déclinaison de ce dessein : j’ai souhaité suggérer qu’il revient également à chacun·e de « se styliser en corps » pour « devenir tout cela, pour inventer de nouvelles forces ou de nouvelles armes » (Deleuze et Parnet, 1996, 11).

Des corps engagés

Julien et al. synthétisent de leur point de vue sociologique la complexité de « l’objet corps » : le corps est le lieu « où s’articulent le biologique et le social, les déterminations physiques et les résonances symboliques, le collectif et l’individuel, le structurel et l’actanciel, la cause et le sens, la rationalité et l’imaginaire, la contrainte et la liberté » (2006, 45). La récente polémique suisse liée aux « t-shirts » de la honte (portant l’inscription « J’ai une tenue adéquate ») imposés dans un cycle d’orientation genevois aux élèves portant des tenues considérées comme « indécentes [5] est une illustration parmi d’autres de cette complexité ainsi que des stigmatisations et des crispations à la fois identitaires et idéologiques qu’elle peut alimenter.

La sociologie de la chair décrit de son côté le rôle actif du corps dans la vie communautaire : parce qu’il lie les « créature[s] corporée[s] sensible[s], souffrante[s], sachant-faire, sédimentée[s] et située[s] » que nous sommes (Wacquant, 2015, 11, traduit par Busset et Cordey, 2015, 241), à notre environnement, physique et humain, ce dernier est notre premier média de mise en conversation sociale et participe de la construction de nos représentations de nous-mêmes, des autres, des espaces sociaux que nous traversons et des imaginaires qui les nourrissent.

D’un point de vue anthropologique le corps est par ailleurs le « grand terreau d’affects qui nous forge et continue sans cesse de nous forger, être sensibles que nous sommes » (Héritier, 2012, 87). « Au-delà d’un donné biologique, d’une “esthétique déjà là”, [il est] une construction sociale qu’on doit s’approprier » (Graezer Bideau, Kilani et Saillant, 2011, 46) : cela en fait le cœur du drame, de l’évolution de nos actions et de nos émotions.

Au-delà d’être « un organe d’exploration du monde » (Cefaï, 2003, 545), ouvert à l’expérience de l’hybride et à même d’exprimer nos fluctuations identitaires autant que nos désirs, le corps est ainsi un organe de présentation de soi. Il est un espace où symboliser qu’on n’appartient jamais qu’à un seul milieu, où extérioriser nos paysages intérieurs, le « Moi-peau » s’apparentant en cela à une carte (Anzieu, 1995), et où ancrer/encrer notre style. Et pour toutes ces raisons, il est le lieu d’un engagement, dans la compréhension goffmanienne de ce concept :

Quand des individus entrent en présence immédiate les uns des autres dans des circonstances où il n’est pas exigé d’eux qu’ils communiquent par la parole, ils ne s’engagent pas moins, inévitablement, dans un genre de communication. En effet, un sens est attribué à certains éléments de la situation, qui ne sont pas nécessairement liés à des échanges verbaux. Ceux-ci incluent des apparences corporelles et des actes personnels : le vêtement, la posture, le mouvement et la position, le niveau sonore, les gestes physiques comme le signe de la main ou les salutations, les décorations faciales et les expressions émotionnelles.

(Goffman, 2013, 31)

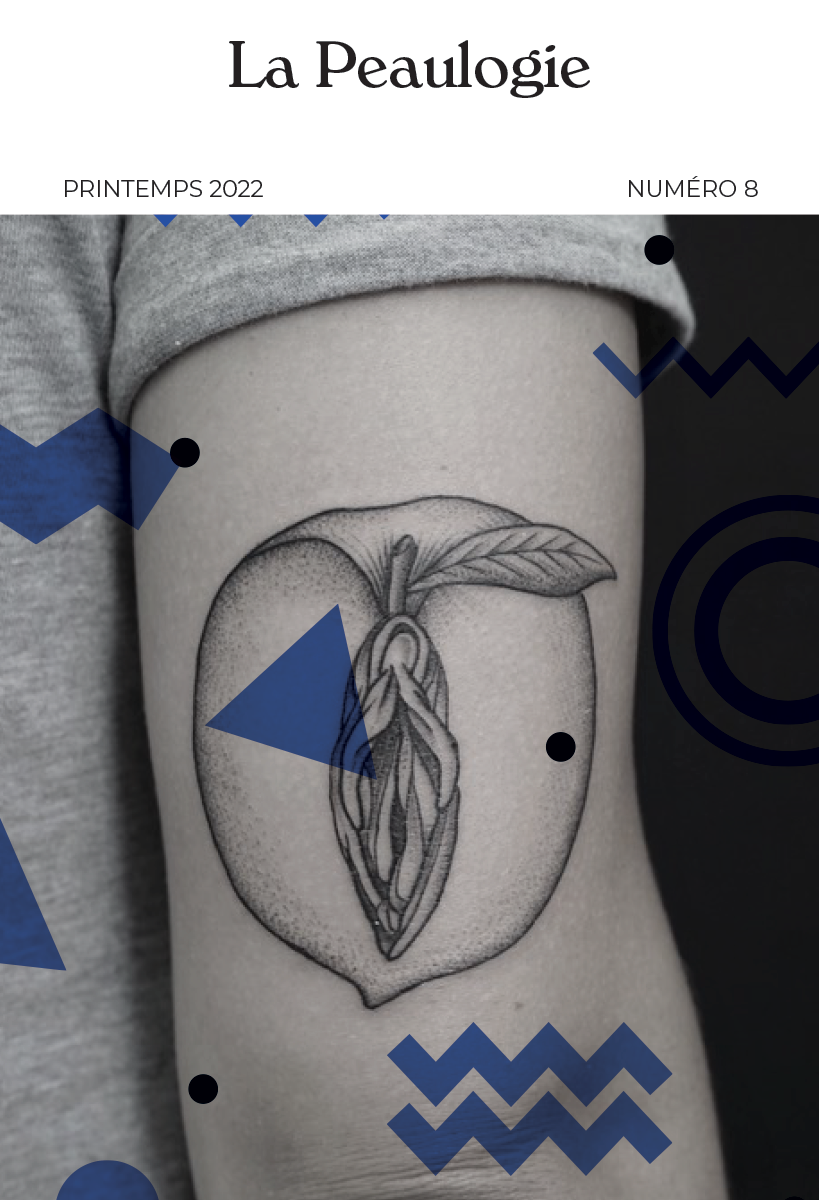

Se tatouer : une pratique chairissante

Toujours – et parfois malgré lui – « engagé », le corps est un espace de convergence de sens et de pouvoir, et, partant, un site de négociation(s) et de résistance(s). C’est sous cet angle qu’il me semble envisageable de considérer le tatouage comme une pratique « chairissante » : elle est, comme je vais le montrer, une stratégie possible de stylisation, de transformation et de repositionnement de soi – par rapport à soi-même et aux autres -, mais aussi une manière de se rendre et de rendre les autres plus attentifs à nos rapports au monde, par le biais de symbolisations incorporées vi-lisibles.

Comme le formule Le Breton dans la citation placée en exergue, « tout corps contient la virtualité d’innombrables autres corps, c’est-à-dire une foule d’identités possibles à revêtir provisoirement ou durablement » (2002, 215). Loin d’être déterminé une fois pour toutes, le corps est toujours en devenir. De même que nous pouvons tordre notre langue contre le conforme, nous pouvons tordre nos corps pour faire émerger nos voix plus « justement », ou, pour le dire avec les mots employés par Andrieu dans son essai sur l’émersiologie, plus « écologiquement », en consentant à « se déroutiniser pour faire émerger dans son corps vivant d’autres modes d’existence, de déplacement et de relation » (2016, 23).

Se tatouer, dans l’esprit de l’éthique perfectionniste – telle qu’élaborée par Cavell à partir d’Emerson (Duhamel, 2013) – et le souci d’une éducation de soi, m’apparaît – par expérience personnelle, dont je parlerai plus loin, et recueil de témoignages – comme une prise de conscience de cette indétermination, et une actualisation de la possibilité de « tordre » son corps, comme on peut « tordre » sa langue, au sens célinien du terme, pour l’accorder au rythme de la vie, et le (re)parler dans le registre de notre créativité et de notre désir :

Le dialogue le plus vif sténographié, semble sur la page plat, compliqué et lourd — Pour rendre sur la page l’effet de la vie spontanée il faut tordre la langue en tout, rythme, cadence, mots, et c’est une sorte de poésie qui donne le meilleur sortilège – l’impression, l’envoûtement, le dynamisme -.

(Louis-Ferdinand Céline, « Lettre à M. Hindus », dans De Roux et al., 1972, 111)

Le tatouage ouvre la possibilité d’une « stylisation de soi », d’une élaboration d’une version de soi « améliorée », une « transformation [de son corps] en une forme choisie » (Le Breton, 2011, 81), plus intelligible à soi-même et aux autres grâce à une réduction de l’écart entre ce que nous exprimons et ce que nous voulons exprimer. Le tatouage permet de se faire « son corps », « comme chaque écrivain », écrit Proust dans une lettre à Mme Straus, « est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de faire son “son“ » :

Je ne veux pas dire que j’aime les écrivains originaux qui écrivent mal. Je préfère – et c’est peut-être une faiblesse – ceux qui écrivent bien. Mais ils ne commencent à écrire bien qu’à condition d’être originaux, de faire eux-mêmes leur langue. La correction, la perfection du style existe, mais au-delà de l’originalité, après avoir traversé les fautes, non en deçà. […] La seule manière de défendre la langue, c’est de l’attaquer, mais oui Madame Straus ! Parce que son unité n’est faite que de contraires neutralisés, d’une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle.

(Proust, 1981, 277)

La définition sociologique que Bordas propose du style explicite le lien indissociable entre ce dernier et les normes :

Le style est un élément constituant de l’autoreprésentation (représentation de soi, pour soi/pour les autres) : avec le style, on indique son appartenance sociale ainsi que son individualité, on choisit son style pour dire qui l’on est, ou, plus souvent, l’on rejoint un style collectif disponible pour acquérir l’identité qui lui est associée. Tel jeune homme va adopter la façon de s’habiller qu’il assimile à un groupe social à identité forte et précise, pensant ainsi rejoindre le groupe. Ce qui signifie que le style est aussi et surtout le nom donné à l’expression des normes, des valeurs, des jugements – sans que ces normes soient convoquées de façon directe et explicite : elles sont une référence par laquelle ou contre laquelle on s’affirme. Il est évident que, dans une perspective sociostylistique, le style est dans l’écart par rapport aux normes sociales disponibles, ou, tout au contraire, proposition d’autres normes alternatives – ce pourquoi l’on rencontre beaucoup de travaux sur les marginalités.

(Bordas, 2016, en ligne)

Cette définition permet de mieux saisir l’amélioration permise par le tatouage, dans les termes du perfectionnisme moral : « une visée d’amélioration qui combine, dans et par la conversation commune des parts irréductibles et complémentaires de confiance et d’insatisfaction, de consentement et d’anticonformisme » (Duhamel, 2013, 194). Le témoignage de l’écrivain suisse Antoine Jaquier va permettre de rassembler et d’encorporer ces considérations. C’est dans Simili-love, une fresque sociale nous amenant à nous demander ce que pourrait devenir notre monde si nous laissions les technologies prendre le contrôle de nos vies[6], que l’auteur thématise la pratique du tatouage :

Certes, me faire tatouer par un humain aurait été plus romantique. C’était il y a deux ans. Jane m’avait conseillé le studio. La structure de la bodprinter ressemblait à un tunnel à IRM en plus aéré. Avec l’e-tattoo, ce qui prenait vingt heures n’en prend plus que quatre. Ce qui était imparfait est devenu parfait.

Le bras articulé filait si vite que le voir net m’avait été difficile. Ses pistons et roulements à billes bien huilés, le robot traçait sur mon torse et mes côtes les contours, puis le pelage d’un félin mi-léopard mi-tigre. L’annonce de leur extinction m’avait, en son temps, fait l’effet d’un électrochoc. Je ne me suis jamais remis de leur disparition.

Le tatouage fait aujourd’hui partie de moi. Selon Jane, les motifs que les humains choisissent de s’encrer dans la peau sont l’expression d’une prière. Les algorithmes ont croisé profils psy et tatouages de millions de comptes. On pense tatouer ce que l’on est, alors que, inconsciemment, on se pare de nos manques. Celui qui s’offre un papillon se sent lourd. Le faible choisira des symboles guerriers. Le perdu, un Bouddha. Celui qui illustre ses bras de pin-up n’en a pas embrassé beaucoup. Selon elle, nous avons tort de nous méfier des hommes à tête de mort et dagues sanguinolentes – les dangereux s’ornent de fleurs.(Jaquier, 2019, 113-114)

Antoine Jaquier étant lui-même à la fois auteur et tatoué – la pièce qui orne son dos a été stylisée pour devenir le logo de son livre -, j’ai eu envie de lui demander[7] quels liens il voyait entre littérature et tatouage :

Ce n’est pas par hasard que l’on écrit, ce n’est pas par hasard que l’on est musicien : c’est parce que l’on a plein de choses à l’intérieur qui doivent sortir. Beaucoup utilisent le fait de se faire des tatouages parce qu’il y a tout cet imaginaire qui s’exprime à l’extérieur. Pour les personnes qui ont un don pour l’écriture, ça peut sortir dans l’écriture, pour celles qui ont un don pour la musique, dans la musique. Le tatouage est une manière de laisser rayonner son imaginaire et sa créativité. Tu « vomis » de la couleur.

(Antoine Jaquier, propos recueillis le 9 novembre 2019 à Lausanne)

Jaquier A., (2019), Simili-love, Paris : Au diable Vauvert. Couverture : Olivier Fontvieille / offparis.fr.

Antoine Jaquier © Philippe Matsas (2018)Écriture et tatouage ont en commun, selon l’artiste, de « laisser rayonner imaginaire et créativité ». La pratique du tatouage est ainsi comparable au travail stylistique sur la langue décrit par Proust : il peut être considéré comme « une attaque défensive » poétique et empouvoirante du corps. A l’instar de celle de la langue, l’unité du corps « n’est faite que de contraires neutralisés, d’une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle » (Proust, 1981, 277). Prendre le temps d’une « stylisation » de son corps, de se rendre étranger à son corps comme à sa/ses langue/s, ou, dit dans les mots des éthiques du care, de créer des conditions de possibilité d’un « dissentiment » (Laugier, 2004) – ne pas se conformer -, me semble ainsi être un moyen de remplacer le fantasme limitant d’un « paraître bien dans son corps » (symétrique à un « parler bien ») essentiellement mu par un besoin de reconnaissance, « l’impératif de représentation » (Le Breton, 2011, 85) – et souvent l’insécurité qui l’accompagne -, par le fantasme libérateur d’un « être aligné avec son corps » (symétrique à un « parler juste ») en trouvant notre style de chair. Dans une récente contribution à un essai sur « ce que peut un corps », Andrieu avance que « chacun voudrait être beau » et que les outils contemporains de fabrication de la beauté sont une manière de réparer des injustices :

La beauté héréditaire est si injuste au regard de la variation des normes sociales et culturelles que la fabrication de sa beauté, conforme à l’image désirée et/ou désirable, semble une manière de se faire justice : non plus être juste avec soi-même, mais s’ajuster au mieux aux normes sociales et aussi à son propre imaginaire.

(Andrieu, 2020, 75)

Styliser son corps revient, à mon sens, à trouver une manière de « se faire justice autrement », en ayant pour objectif non pas de s’ajuster aux normes sociales, mais d’être juste avec soi-même, non pas de conformer le corps, mais au contraire de le tricher, comme on triche la langue :

Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. […] à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu’à tricher avec la langue, qu’à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d’entendre la langue hors-pouvoir, dans la splendeur d’une révolution permanente du langage, je l’appelle pour ma part : littérature.

(Barthes, 1978, 432-433)

Comme le note Laugier, « la perfectibilité […] ne suppose pas la perfection, au contraire, elle lui résiste » (2010, 12) : le tatouage s’offre à mes yeux comme un moyen de révéler « la révolution permanente du corps », d’autoriser son expression « hors-pouvoir », et d’aller vers l’expérience de l’« écologisation de soi » défendue par Andrieu, à savoir « être en harmonie avec soi-même et les autres en diminuant autant que possible les souffrances psychiques liées à toute construction mobile de l’identité » (2012, 65). Je citerai ici un bref extrait d’une récente interview télévisée[8] de Clément Grobotek, ex‑paramilitaire, mais aussi ex-escort-boy, qui raconte son parcours dans Moi, j’embrasse (Plon, 2020) :

Elisabeth Quin : Vous vous aimez ?

Clément Grobotek : Très bonne question. Aujourd’hui plus qu’avant, avec les tatouages. Je pense que les tatouages étaient une certaine manière de m’aimer moi, d’aimer mon corps. C’est un cheminement qui prend du temps, et que je guéris avec des tatouages.

L’expression du rapport au tatouage de Clément Grobotek invite à considérer que le tatouage s’inscrit au nombre des démarches visant à assurer « la maintenance du corps », part essentielle de « ce qu’en anglais on appelle la « maintenance » du monde […] : qu’il soit en bon état, habitable, réparé en continu dans tous les lieux où il se déchire et menace de rompre » (Laugier 2015 : 69). Comme le formule Deschênes, « Tronto ferait fausse route en excluant du care et du “maintien du monde” les pratiques artistiques, esthétiques et intellectuelles » (2015, 91) :

Mon argument personnel tend […] à dire que le maintien du monde a besoin d’une sorte de care (attention, responsabilité et compétences) qui ne se limite pas à la thérapeutique, et qui appelle, notamment, des pratiques artistiques dont la finalité est peut-être sans fin, mais qui par excellence, peuvent maintenir, continuer et réparer quelque chose comme un monde existentiellement habitable, par le concours particulier de l’imagination productive.

(Deschênes, 2015, 76)

L’écriture des corps ne relève ainsi de loin pas seulement de l’esthétique et/ou du narratif : elle participe de la maintenance du monde.

Rendre son corps habitable

Pour nourrir l’idée que le tatouage offre la possibilité de rendre son corps plus habitable, je citerai l’extrait d’une interview que j’ai réalisée de l’artiste peintre et tatoueuse Sunny Buick. Autodidacte, elle a commencé à tatouer et exposer ses œuvres en 1992. Américaine francophile depuis l’âge de 15 ans, elle a décidé à ce moment qu’un jour elle ferait du tatouage son métier et vivrait en France : elle y est arrivée en 2003. Elle tatoue dans un salon privé et ne réalise que des tatouages qu’elle considère « dans son style » : ses spécialités sont le « old school », les « pin-ups » et les têtes de mort. Ce qu’elle aime le plus dans son travail (comme de nombreux tatoueurs, voire Rolle 2013), ce sont les conversations avec ses clients qui lui racontent leur(s) histoire(s), la chose la plus importante à ses yeux dans son expérience de tatoueuse : elle aime croire qu’elle a laissé une marque positive et permanente sur eux, pas seulement en image.

Pour Sunny Buick, le corps est un temple, que l’on est libre de décorer : « on naît avec une coquille que l’on ne choisit pas, on a des grosses cuisses ou un nez trop grand. Aujourd’hui, ce n’est pas grave, on peut se modifier, changer de genre, de sexe même. On a le droit de décorer « sa maison ». On peut se rebeller contre ce qui nous a été attribué à la naissance ». Sunny Buick considère cependant que l’on ne peut pas décorer n’importe comment son corps : « On n’a pas à imposer son style de vie aux autres ». Elle rejette les tatouages des mains ou du visage pour les tabous qu’ils alimentent : « ça me rend triste que, souvent, l’on ne dépasse pas la première appréhension d’une personne. Il est déjà difficile d’être « un étranger » dans une culture d’accueil ; alors être un étranger avec un visage tatoué, c’est s’assurer que personne ne prendra la peine du dialogue ».

Dit dans la perspective des éthiques du care, selon Sunny Buick, se tatouer apparaît comme une stratégie de maintenance du corps – permettant de le faire sentir plus habitable – à mettre au nombre des stratégies de maintenance du monde permettant de rendre ce dernier plus habitable (Laugier, 2015). Le commentaire de Sunny Buick rend par ailleurs attentif au fait que le tatouage « provoque », qu’il est une invitation à prêter attention au corps, mais aussi à lui répondre, à savoir, dans une éthique wittgensteinienne, à le « reconnaître » dans une forme de vie singulière. Le tatouage fait ainsi prendre le risque symétrique de la non-reconnaissance.

Pour continuer à illustrer ces perspectives, je vais à présent rendre compte de plusieurs expériences du tatouage. Je commencerai par la mienne. A l’automne 2016, j’ai fait piquer sur mon annulaire gauche un cœur vide, dans mon imaginaire le symbole de la possibilité d’un amour traversant, heureux et libre. Début 2017, j’ai ajouté sur mon avant-bras gauche un chrysanthème, venant se tisser sur des cicatrices d’adolescence. C’est à ce moment que mon rapport à mon corps a changé : j’ai, à proprement parler, éprouvé que, comme la langue, il était un matériau que je pouvais tordre pour m’exprimer avec plus de « justesse ». Mes bras sont apparus comme des pages blanches sur lesquelles je pouvais (me) raconter des histoires, et la mienne, mais aussi déposer des couleurs et des objets chairissants. Certains motifs sont féériques (Chassagnol, 2015), en l’occurrence carrolliens, comme le chat du Cheshire, les dés, les cartes, ou le flamant rose. D’autres « merveilleux » ou « romantiques » et liés à l’aspiration à la liberté et au voyage, comme la pin‑up et le marin tatoués, l’hirondelle messagère d’amour, ou l’adaptation d’un graffiti de l’artiste Steve Pitocco, alias Koeurélé, dont le logo, un cœur avec des ailes, symbolise autant la liberté que la joie. D’autres encore « kitsch », comme l’ananas ou le perroquet. Des dessins réconfortants, joyeux, et symbolisant dans ma langue que « chacun est en mesure d’accompagner une toujours plus belle Alice au pays des merveilles », comme l’a formulé Breton dans une critique de L’Homme à la Clarinette de Picasso [1911] (1965, 6). Avec quelques années de recul, je me rends compte que me tatouer est une manière supplémentaire de résister au conformisme, de ne pas me contenter d’un corps « mis en conserve » et « pasteurisé », pour reprendre des images de Ramuz relatives à la langue (1978, 142).

Si on me demande à quoi me « servent » mes tatouages, je réponds par ailleurs qu’ils me permettent de me mettre en lien avec mon environnement plus honnêtement : je ne suis ni lisse, ni univoque, ni homogène, et je préfère être « reconnue » dans cette polyphonie. J’ai donc globalement pris conscience, en écrivant mon propre corps, qu’assimilable à un « tremblé » du corps, le tatouage permettait de se (re)mettre à la fois en récit et en conversation de manière réflexive. Je vais à présent faire dialoguer mon expérience avec celle d’un autre tatoué, en restituant dans sa quasi-intégralité une interview que j’ai réalisée à Lausanne en novembre 2019.

Pahud S., Portrait de la tatoueuse Sunny Buick, dans son studio.

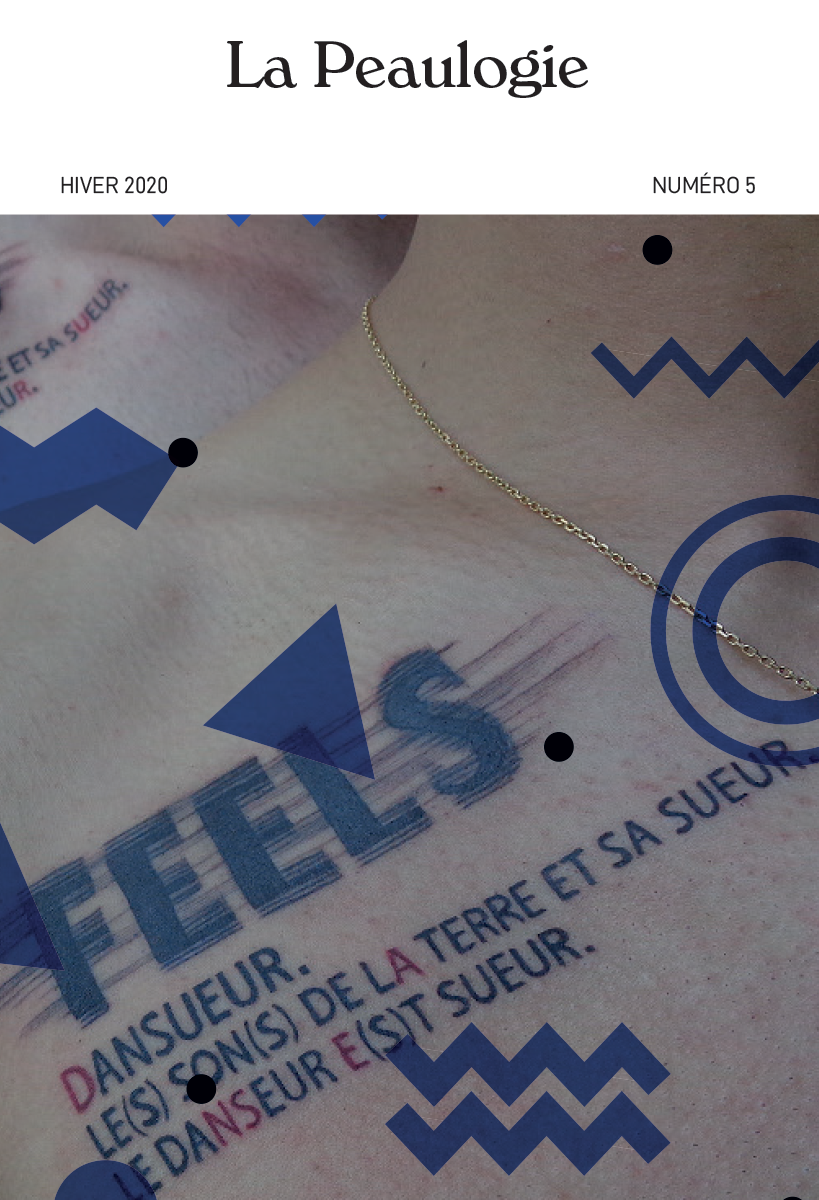

Estranged

Romuald D., 37 ans, d’origine française, se présente comme « une personne assez simple », « avec des goûts assez prononcés sur pas mal de choses »[9]. Il apprécie l’art entre autres, et a été guitariste dans quelques formations rock. Actuellement, il est vendeur dans une FNAC de suisse romande dans le rayon des jeux vidéo, l’endroit où je l’ai rencontré. Romuald a commencé à se faire tatouer vers 27-28 ans, il y a une dizaine d’années : son premier tatouage est une rose placée sur son avant-bras gauche, accompagnée d’une inscription dans un cœur avec un petit glaive, « Estranged », le nom de sa chanson préférée du groupe Guns N’Roses.

Pahud S., (2019), Romulad D., Lausanne.

Comme premier tattoo, je voulais vraiment quelque chose qui me corresponde vraiment. Vu que c’est une première marque que tu vas mettre sur ton corps, tu hésites, t’as peur, tu sais pas réellement ce que tu veux. Tu sais que t’aimes ça, tu veux quelque chose en rapport avec quelque chose qui te parle. Tu sais que tu aimeras ça toujours. Tu peux pas faire n’importe quoi. Jamais je serais allé voir un artiste lambda.

Quand je lui ai demandé pourquoi il avait voulu graver cette chanson sur son corps, Romuald m’a répondu, en souriant, qu’il avait eu envie « de montrer que c’était la meilleure chanson du monde », tout en ajoutant qu’en l’inscrivant sur son bras, il avait l’impression que cette chanson, qu’il a mis du temps à apprécier, « lui appartenait ». Sa réponse m’a fait retrouver la fonction « d’avertissement » du tatouage, et m’a amenée à lui demander de préciser « pour qui » il faisait ses tatouages :

Je l’ai fait pour moi en priorité. Après, je pars du principe qu’il y a un petit côté exhibitionniste aussi. T’as envie de montrer que t’appartiens à telle communauté. Ça te permet de trier. Il y a une catégorie de gens avec qui t’as pas envie de te mélanger : d’eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu’on est différents, qu’on a pas grand-chose à partager, même si je suis quelqu’un de très tolérant.

J’ai retrouvé dans cette réponse un constat de Le Breton relative au « mélange ambigu » de revendication d’originalité et de conformisme : « Il s’agit de trouver une manière personnelle de s’affilier à la foule et de s’en détacher discrètement aux yeux de ceux dont le regard compte » (2011, 82). J’ai par ailleurs compris que, comme moi, Romuald se (re)mettait en conversation de manière réflexive par le biais de l’écriture de son corps. Je lui ai alors demandé s’il s’attendait à ce qu’on « lise » ses tatouages :

Pas spécialement, parce que paradoxalement, parfois, ça me gêne un peu quand je vois les gens regarder, surtout que je suis dans un métier où je suis exposé aux yeux des gens, des clients. Ça arrive souvent qu’on me fasse des remarques sur les tatouages. Souvent c’est bienveillant. C’est même toujours bienveillant. Ça peut arriver qu’une petite mamie me dise « oh, y a trop de dessins ! ». C’est assez rigolo. En général, c’est les mamies qui apprécient les tatouages.

J’ai compris par sa réponse que Romuald était conscient de l’attention accrue que déclenchaient ses tatouages, mais qu’il ne cherchait pas à « provoquer » pour autant. J’ai voulu ensuite savoir ce qui l’avait poussé à enchaîner les tatouages, au-delà d’avoir trouvé, comme il me l’avait confié, des artistes avec qui il était en phase esthétiquement :

A l’âge de 17-18 ans, j’avais déjà envie de me faire tatouer. J’avais un ami guitariste, quelqu’un que j’admirais, qui était plus vieux que moi, qui était dans un groupe un peu côté dans le milieu […] qui avait un tatouage sur l’épaule de la mascotte d’Iron Maiden […]. Eddy, qui porte le drapeau anglais. A l’époque, je trouvais qu’il était hyper bien gaulé. […] Je m’étais dit, tiens, c’est vraiment chouette, en réalité, tu peux utiliser ton corps pour montrer ce que t’aimes. J’ai toujours eu ce besoin de montrer ce que j’aimais, de montrer que j’avais envie d’être un peu différent. Quand tu portes un t-shirt de groupe, c’est la même chose, tu montres aux gens que t’aimes ça. Ça te permet aussi de faire des connexions avec les gens.

Là encore, c’est la (re)mise en lien (« faire des connexions ») plus « juste » qui m’a semblé prédominer dans sa pratique. Nous avons ensuite discuté du choix des motifs : Romuald fait confiance aux artistes, avec qui il choisit les détails. Pour ce qui est du lien entre tous les dessins posés sur sa peau, c’est lui, et le fait que toutes les images piquées lui parlent. Et cette stylisation a radicalement modifié son rapport à son corps :

Plus jeune, j’aimais pas du tout mon corps. J’étais trop maigre. J’osais pas me mettre torse nu. Ado, les premières fois que j’ai pu avoir des rapports avec des filles, c’était compliqué pour moi de me déshabiller. Je me suis complètement débridé par rapport à ça. J’ai pas forcément un plus chouette corps qu’avant. Mais déjà le fait de me faire tatouer, c’est que j’étais ok pour enlever mon t-shirt devant un tatoueur. C’est quelque chose qui est venu avec le temps : je me suis rendu compte que j’étais pas si dégueulasse que ça. Si j’avais encore des complexes, je ne me serais jamais fait tatouer le torse.

Romuald a expérimenté le fait que le tatouage permet d’aller vers « une meilleure version de soi-même », puisqu’il s’est « aimé tatoué », pour reprendre les observations de Liotard, sociologue spécialiste des modifications corporelles

[Les pratiques de modification corporelle] permettent de « s’aimer tatouée », pour reprendre le titre du livre de Nathalie Kaïd que j’ai préfacé (https://www.kisskissbankbank.com/s-aimer-tatouee-le-livre). Dans ce livre s’expriment 200 femmes, qui posent pour la photographe, mais jamais en dehors du discours de leur propre parcours de tatouage. Ce qui ressort, c’est que ces femmes s’aiment tatouées. Certaines ne s’aimaient pas. Le tatouage a produit quelque chose sur elles qui leur a permis de s’aimer ou de s’aimer mieux ou de s’accepter.

(Liotard dans Pahud, 2019)

J’ai voulu ensuite plus explicitement partager avec lui mes postulats, et lui ai demandé pourquoi on pouvait avoir l’impression, une fois tatoué, que notre corps était « plus habitable » :

On a l’impression d’avoir un corps qui correspond mieux à nos attentes, je pense. Tu te dis, sur moi j’ai ça et ça et ça, c’est comme avec tes habits, tu te dis « je suis beaucoup plus confortable dans ce pantalon parce que je trouve qu’il me met en valeur ». Je trouve que les tatouages te mettent en valeur, et pas seulement esthétique, mais du point de vue de ce que ça représente aussi. […] Y a des gens qui ont des tattoos pas ouf, et qui se sentent mieux aussi.

Selon Romuald, tout le monde n’a pas besoin de tatouages pour se sentir bien dans son corps, mais pour lui, c’est une démarche quasi thérapeutique :

A partir du moment où j’ai commencé à me faire beaucoup de tatouages, je me sentais bien. T’as ce truc où quand tu te fais piquer, tu penses tout de suite au suivant. Ça, c’est vraiment commun à quasiment tous les gens qui sont tatoués. […] Je vais faire un sucre d’orge bientôt. J’aime ce qui est enfantin, ce qui est assez léger en fait. J’aime ce qui a trait à l’enfance. J’ai un cerf-volant, des petits trucs un peu rigolos. […] C’est un projet comme un autre. Certains ont besoin de gros projets professionnels, ou d’un but artistique. A l’époque où je jouais dans un groupe, mon projet c’était, tous les dimanches, on fait des répéts, on écrit, on enregistre un EP, on fait un concert, etc. Ces projets-là, je ne les ai plus. […] Mon corps est un projet. Il m’appartient. J’en fais ce que j’en veux. Je refuse que quelqu’un me dise quoi faire de mon corps.

Cette partie du témoignage de Romuald confirme que le tatouage transforme le regard que l’on porte sur soi et que c’est en cela qu’il est une activité chairissante. Comme le dit Liotard dans l’interview qu’il m’a accordée dans Chairissons-nous, le tatouage est affaire de chair, mais aussi de regard, d’attention :

Les tatouages plaisent, déplaisent ou sont ignorés. Ils sont compris/interprétés différemment selon les imaginaires de ceux qui les regardent. Toujours dans l’entretien de Chairissons-nous, Philippe Liotard donne l’exemple d’une femme qui s’est fait tatouer un papillon sur le ventre, s’est rendu compte que plein d’autres femmes avaient choisi le même dessin, mais continue à considérer le sien unique : « Chacun se réapproprie les symboles, les significations sociales, dans ce processus de chairissement. […] Tous les tatouages sont à comprendre en contexte, certains intimes d’autres inscrits dans la mode. On est dans tous les cas dans une écriture de soi. Pour soi. Pour autrui. Par autrui. »

(Liotard dans Pahud, 2019, 125)

J’ai enfin souhaité, pour conclure notre échange, revenir avec Romuald sur mon second postulat, à savoir que le tatouage s’offre comme une forme d’« avertissement » – voire de provocation -, une invitation non seulement à prêter attention aux corps, mais aussi à leur répondre, à savoir, dans une éthique wittgensteinienne, à les « reconnaître » dans des formes de vie singulières. Romuald n’a pour sa part pas l’impression que ses tatouages modifient fondamentalement le regard des autres sur lui : comme ses motifs sont « incorporés », il ne se rend même plus compte qu’il est tatoué.

J’ai choisi une manière assez douce [de parler mon corps], et une manière assez démocratique, puisque des tatouages, on en voit quand même beaucoup. Je suis pas là pour choquer, j’ai pas envie de choquer.

Conclusion

Les divers témoignages mis en conversation dans cette contribution tendent à valider l’hypothèse de Paveau, à savoir que le tatouage s’offre comme moyen pour vivre, pour « être », pas ou en tout cas pas seulement pour communiquer (2012, en ligne). Le tatouage est une voie parmi d’autres pour « recommencer » le corps, le faire passer de vecteur d’assujettissement potentiel, à moyen de subjectivation et d’appropriation. Comme l’exprime Le Breton, « tout individu marquant délibérément son corps tient un discours à ce propos, et il est disposé à en rendre compte » :

Le corps, et particulièrement la peau qui en est l’instance visible, est le recours le plus immédiat pour changer son rapport au monde en en remaniant les frontières et l’apparence, l’individu manipule les relations entre soi et l’autre, le dedans et le dehors, le corps et le monde, etc. Il cherche à s’inscrire dans une autre dimension du réel. En changeant son corps, il entend d’abord changer sa vie.

(2011, 79)

De mon expérience et selon le regard que je porte sur celles que j’ai écoutées puis rapportées dans ces pages, le tatouage est une manière d’écorcher le corps pour le reparler, de briser le mythe d’une enveloppe corporelle une et indivisible qui sépare le moi du monde, pour exprimer une polyphonie constitutive, une fondamentale et « chaotique » pluralité du moi. Comme le résume Andrieu, le corps est un support d’inscription des diverses voix et croyances qui nous traversent, y compris celles de nos enfances et de nos imaginaires :

Le corps dans sa nudité et son intensité montre immédiatement sur sa surface de peau et de chair les stigmates de sa croyance en lui : beauté, santé, jeunesse, séduction, richesse mais aussi maladie, ascèse, pauvreté, handicap, atteintes et mort. Le mythe du corps nous réduit à la qualité de la matière corporelle tout en nous faisant croire en un salut par le virtuel, la sensation ou l’exercice. Le corps n’est plus seulement un signe ou un système sémiotique dont le mythe traverse les attitudes : il exprime le sujet et son imaginaire ainsi projetés sur la surface de sa peau sociale.

(Andrieu et al., 2011, 18)

En tant que lieu de mise en variation du corps, le tatouage, qui peut être une pratique corporelle légère ou « extrême », ne se réduit donc de loin pas à une « déviance » ou une « décoration ». Il est une exploration en chair de LANORMALITE[10], et un média d’extension des possibles corpodiscursifs. Il permet de problématiser la notion d’état « naturel » du corps, le corps « nu » considéré comme « normal » ou « pur » n’étant qu’une « fiction », une construction socioculturelle, à l’instar du « français standard » ou du « bon français » qui serait une langue « pure ».

De même que nous sommes tous parlés par les mots des autres, nous sommes tous parlés par les corps autres. Mais il y a du « jeu », un espace qui rend possible l’émergence d’une subjectivité conversationnelle : c’est dans cet espace qu’il est possible de trouver sa voix, entre ce que mon corps dit (l’intercorporalité et les échos de mon corps) et ce que je veux dire avec mon corps. Le corps est le lieu de production de stratégies d’insurrection et de poétiques existentielles. Dans les mots d’une éthique foucaldienne, se tatouer c’est une manière d’explorer des stratégies de liberté au sein des systèmes de pouvoir. Dans cette même éthique, se tatouer, c’est aussi une façon de se réinventer comme « œuvre d’art » personnelle, le philosophe ne voyant pas pourquoi la vie de tout individu ne pourrait pas en être une (1984).

J’ajouterai ici, avant de conclure, le témoignage d’une écrivaine suisse, Dunia Miralles. Cette dernière s’intéresse au corps et à ses reconfigurations, notamment trans, et a par ailleurs écrit Fille facile (2012), une nouvelle sur le tatouage et la soumission qu’il peut supposer puisqu’une femme s’y fait tatouer à l’aveugle le motif choisi par un homme. L’écrivaine m’a confié son rapport au corps dans un courriel qu’elle m’a autorisée à citer :

Mes tatouages ont tous une fonction magique protectrice. Ce sont mes gardes du corps. Mais j’en ai un directement lié à la littérature. C’est l’œil à l’intérieur du bras entouré de la Lune, de papillons, de nuages et de drôles de monstres et de choses cachées. On les devine dans les nuages. Je voulais un œil surréaliste, magique, pour me connecter à l’esprit de la littérature. Pour percevoir ce qu’il y a de littéraire en chaque personne, en chaque situation, en chaque chose. Je voulais un œil qui perçoive l’invisible. Pas un invisible ésotérique. Un invisible littéraire. Pour m’aider à capter cette chose que l’on appelle «inspiration». De plus l’iris et la pupille font à la fois office d’œil, de Soleil et de trou noir. Par ailleurs, pour moi ce tatouage à encore d’autres pouvoirs et vertus que je garderai secrètes.

(Dunia Miralles, courriel du 19 août 2019)

Pour toutes ses propriétés – certaines « magiques » -, le tatouage peut en fin de compte être conçu comme une invitation à l’aventure du corps, à sa lecture et à la découverte de « ce qu’il y a de littéraire en chaque personne ». En rendant consciente la normativité de nos regards ordinaires, il peut être un moyen de nous rendre plus attentifs et plus imaginatifs.

Références bibliographiques

Alessandrin A., Esteve-Bellebeau B., (dirs) (2014), Genre ! L’essentiel pour comprendre, Paris : Des ailes sur un tracteur.

Andrieu B., (2020), « Les nouveaux concours de beauté », dans Lopez-Jacob S., Delassus E. (dirs), Ce que peut un corps, Paris : L’Harmattan, 75-90.

Andrieu B., (2010), « Le vécu corporel du cerveau propre », Revue philosophique de Louvain, 3, 1-18.

Andrieu B., (2012), « L’homme enceint(e). Une violence du genre ou un genre de violence ?, dans Hervé C. et al. (dirs), Violences sur le corps de la femme. Aspects juridiques, culturels et éthiques, Paris : Dalloz, 55-68.

Andrieu B., (2016), Sentir son corps vivant. Emersiologie 1, Paris : Vrin.

Andrieu B., (2017), « Le corps capacitaire : La performativité des handi-capables », Recherches & Éducations, HS, en ligne, https://journals.openedition.org/rechercheseducations/3214, consulté le 3 mars 2018.

Anzieu D., (1995), Le Moi-peau, Paris : Dunod.

Barthes R., (1979), Roland Barthes par Roland Barthes, Paris : Seuil.

Barthes R., (2005) [1978], « Leçon », dans Œuvres complètes, Paris : Seuil.

Barthes R., (1980), La chambre claire. Note sur la photographie, Paris : Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil.

Bordas E., (2016), « Que serait une sociostylistique ? », Contextes. Revue de sociologie de la littérature, 18, en ligne, https://journals.openedition.org/contextes/6253

Cefaï D., (2003), « Les Compétences corporelles : savoir-faire, savoir-voir et savoir-dire », dans Cefaï D. (éd.), L’enquête de terrain en sciences sociales, Paris : La Découverte/Mauss, 544-554.

Chassagnol A., (2015), « La merveille dans la peau : le tatouage féerique ou le nouveau pays imaginaire », Strenæ, 8, en ligne, https://journals.openedition.org/strenae/1356 Corps de texte (2014) : « Le tatouage littéraire », 12.

Deleuze G.,(1993), Critique et clinique, Paris : Minuit.

Deleuze G., Guattari F., (1980), Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris : Minuit.

Deleuze G., Parnet C., (1996), Dialogues, Paris : Flammarion.

De Roux D., (dir), (1972), Louis-Ferdinand Céline, Paris : Éditions de l’Herne.

Deschênes M., (2015), « Diagnostiquer le discours sur le care comme symptôme d’une culture désenchantée », Les ateliers de l’éthique / The Ethics Forum, 10 (3), 66-100.

Donatelli P., (2016), « Infléchir le cours de nos vies. Foucault et Wittgenstein à propos de l’éthique et de la subjectivité », in Gillot P., Lorenzini D. (dir.), Foucault / Wittgenstein. Subjectivité, politique, éthique, Paris : CNRS Éditions, 261-292.

Duhamel, J., (2013), « Compte rendu de [La voix et la vertu. Variétés du perfectionnisme moral, sous la dir. de Sandra Laugier, Paris : Presses universitaires de France, coll. « Éthique et philosophie morale », 2010, 537 p.], Politique et Sociétés, 32 (3), 193–195.

Foucault M., (2001), « Une esthétique de l’existence », Dits et écrits II, 1976-1988, Paris : Gallimard.

Foucault M.,(1994), « À propos de la généalogie de l’éthique : un aperçu du travail en cours », in Dits et écrits, 1954-1988, Paris : Gallimard, 1994, vol. 4, 609-631.

Gadet F., (1981), « Tricher la langue », in Conein B. et al. (dir.), Matérialités discursives, Lille : Presses Universitaires de Lille, 117-126.

Goffman E., (2013), Comment se conduire dans les lieux publics. Notes sur l’organisation sociale des rassemblements, traduction de Cefaï D., Paris : Economica.

Graezer Bideau F., Mondher K., Saillant F. (dir.), (2011), Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique, Montréal : Liber.

Haraway D., (1988), “Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes, Anthologie établie par Allard L., Gardey D., Magnan N., Paris : Exils, 107‑142.

Hesse H., (2004) [1927], Le loup des steppes, traduction Cade A., Paris : Calmann-Lévy.

Jaquier A., (2019), Simili-love, Paris : Au diable Vauvert.

Julien M.P. et al., (2006),« Le corps : matière à décrire », Corps, 1, 45-52.

Laugier S., (2004), « Désaccord, dissentiment, désobéissance, démocratie », Cités, 17, en ligne, https://www.cairn.info/revue-cites-2004-1-page-39.htm, 39-53.

Laugier S., (2009a), « Wittgenstein : politique du scepticisme », Cités, 38, 109-127.

Laugier S., (2009b), « L’éthique comme politique de l’ordinaire », Multitudes, 37-38, 80-88.

Laugier S., (2010), « Présentation. L’autre voie de la philosophie morale », dans La voix et la vertu, Paris : PUF, 1-30.

Laugier S., (2015), « La vulnérabilité des formes de vie », Raisons politiques, 57, 65-80.

Le Breton D., (2002), « Ouverture : la profondeur de la peau », Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Métailié, 215-216.

Le Breton D., (2011), « La peau entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux scarifications », ERES, 57, 79-92.

Lopez-Jacob S., Delassus E., (2018), Ce que peut un corps, Paris : L’Harmattan.

Miralles D., (2012), Fille facile, La Chaux-de-Fonds, Torticolis et frères éditions.

Pahud S., (2009), Variations publicitaires sur le genre. Une analyse linguistique des représentations publicitaires du féminin et du masculin, Lausanne/Zurich/Lugano, Arttesia.

Pahud S., (2017), « Le corps exhibé : un texte singulier du féminisme quatrième génération », Revue AAD (Argumentation et analyse du discours), 18, Nouvelles argumentations féministes, numéro proposé par Pahud S. (UNIL), Paveau M.A. (Université de Paris 13).

Pahud S., (2018), « Un corps recommencé : analyse discursive de MICH-EL-LE », Semen, 44, « Le genre, lieu de l’hétérogène », coordonnée par Abbou J., Arnold A., Marignier N., 113-132.

Pahud S., (2019), Chairissons-nous. Nos corps nous parlent, Lausanne : Éditions Favre SA.

Paveau M.A., (2012), « Scriptocorpus 2. Littérature cutanée », La pensée du discours [carnet], https://penseedudiscours.hypotheses.org/7942

Proust M., (1981), « Lettre à Mme Straus, 6 novembre 1908 », Correspondance VIII, Paris : Plon.

Ramuz C. F., (1978) [1938], Paris. Notes d’un Vaudois, Lausanne : Éditions de l’Aire.

Rilke Rainer M., (2016), Notes sur la mélodie des choses, Traduit de l’allemand par Pautrat B., Paris : Allia.

Rolle V., (2013), L’art de tatouer. La pratique d’un métier créatif, Paris : Maison des Sciences de l’Homme.

Zitouni B., (2017), « Revisiter les savoirs situés : l’objectivité et le monde coyote », Arts situés, séminaire en prévision de l’ouverture prochaine du Musée du même nom à Liège, organisé par l’ULg. (13/11/2017), en ligne, http:// hdl.handle.net/2078.3/221406

[1].↑ https://www.fordhampress.com/9780823287697/textures-of-the-ordinary/

[2].↑ « Embodied objectivity » dans la version originelle.

[3].↑ Le premier chapitre de l’essai expose la genèse du néologisme : « chairir », verbe transitif, partage les valeurs sémantiques essentielles de son homophone, « chérir », mais il est écrit avec l’«ai» de la «chair» pour rendre au corps sa place dans l’aspiration au care et pour éloigner les connotations mercantiles de l’une des acceptions de « cher ».

[4].↑ Cette formulation est une allusion à l’éthique spinozienne : « Personne […] n’a jusqu’ici déterminé ce que peut le corps » (1993, 185) ; elle invite également à découvrir l’ouvrage dirigé par Lopez-Jacob et Delassus, Ce que peut un corps (2018).

[5].↑ Voir, par exemple : https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11628282-un-tshirt-de-la-honte-cree-la-polemique-dans-un-cycle-genevois.html

[6].↑ 2040. Dans un monde socialement fracturé, Foogle décrète la Grande lumière, rendant publiques les données personnelles de chacun. Dépourvus d’intimité, les gens s’isolent et vivent avec des androïdes facilitateurs de vie. De plus en plus nombreux, les pauvres sont chassés des centres, et perdent tous leurs droits. Après des années de dépression et de solitude, un écrivain quinquagénaire tombe fou amoureux de son androïde et rompt avec son statut protégé… Cette magnifique anticipation littéraire qui résonne avec la puissance des réseaux et notre actualité sociale, est aussi un très beau roman universel sur le choix de qui nous décidons d’être et comment aimer l’autre. (Quatrième de couverture)

[7].↑ Entretien réalisé par Stéphanie Pahud à Lausanne en novembre 2019.

[8].↑ « Clément Grobotek : d’un ex-para à ex-escort », Arte, 28 minutes, 1er juillet 2020, en ligne, https://www.arte.tv/fr/videos/098656-001-A/clement-grobotek-d-un-ex-para-a-ex-escort-28-minutes/

[9].↑ Interview réalisée par Stéphanie Pahud, le 7 novembre 2019, dans un café lausannois.

[10].↑ Ce néologisme a été proposé par l’artiste Anthony Bannwart dans le contexte de l’écriture de l’essai dont il est devenu le titre (Pahud 2016). Il permet d’exprimer la tension permanente entre normalité et anormalité à laquelle sont soumis les individus, de fait en perpétuelle (dé)stabilisation/(re)configuration identitaire.