Référence électronique

Dumas S., (2021), « Entre surface et épaisseur. L’image comme seconde peau », La Peaulogie 6, mis en ligne le 18 juin 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/surface-epaisseur

Entre surface et épaisseur. L’image comme seconde peau

-

Description

Stéphane DUMAS

Artiste, docteur en Art et Sciences des Arts, Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, professeur agrégé de scénographie, école Duperré, Paris. Travaille autour de la peau. A publié Les Peaux créatrices. Esthétique de la sécrétion (Klincksieck, coll. Esthétique, Paris, 2014).

Résumé

Surface enracinée dans l’épaisseur corporelle, la peau relève à la fois de la nature et de la culture. Grâce à cette double dimension, elle permet de questionner le processus de l’image et le rapport entre artificiel et naturel. Il s’agit d’interroger ce qui fait corps dans l’image à travers ce qui fait image dans la peau. Des processus physiologiques se déroulant à travers son épaisseur, comme la sécrétion, sont dotés d’une puissance imageante à sa surface, devenant les véhicules d’un langage. Cette enquête s’appuie étroitement sur deux démarches artistiques où l’image devient corps de substitution au sens métaphorique comme au sens propre. Dans l’une, la peau est artificielle, dans l’autre naturelle. La figure mythologique de la peau écorchée du satyre musicien Marsyas, métamorphosée en peau musicale, permet d’étayer cette double dimension de nature et de culture, fondant le concept de « peau créatrice ». L’image est apparentée au symptôme. Elle est dotée d’une épaisseur et d’une surface. Elle agit par contamination et effet de présence, autant que par symbolisme et effet de surface. À l’instar de l’enveloppe corporelle, l’image nous engage à penser l’entre‑deux, l’interface et la liminalité.

Mots-clés

surface‑épaisseur, image, écorchement, mue, Marsyas, sécrétion, contamination, symptîme, métamorphose, liminalité, entre‑deux, interface

Peau et image

Les images et interfaces visuelles qui envahissent notre environnement quotidien sont le plus souvent pelliculaires. Imprimées, projetées, transférées ou programmées sur des supports avec lesquels elles n’ont généralement pas de lien organique, nos images médiatiques sont largement dématérialisées. Plus exactement, leurs traductions à travers tel ou tel médium sont autant de mutations physiques.

La peau, quant à elle, est à la fois image et support. Image d’une personne, véhiculant une majeure partie de son apparence, donc liée au regard de l’autre. Et enracinée dans son corps dont elle constitue le plus vaste organe.

Le rapprochement tenté dans cet article entre le processus imageant et l’organe‑bord du corps s’effectue non pas sur le terrain exclusif des peaux artificielles, mais sur celui du rapport entre l’artificiel et le naturel, entre l’art et la physiologie.

L’interface entre l’intérieur d’un corps et son environnement extérieur est un milieu écologique en soi. L’enveloppe cutanée abrite une flore et une faune bactériennes importantes qui contribuent à notre barrière immunitaire comme aux signaux que nous émettons. En tant qu’interface et milieu entre deux milieux, elle est un objet d’étude fascinant en ce qui concerne la question de la matérialité de l’image, de son incarnation et de la rematérialisation possible des images véhiculées par nos médias. Elle l’est par sa surface, bien sûr, mais aussi par son épaisseur, au travers de laquelle ont lieu des processus vitaux comme l’absorption, la respiration, la sécrétion et la sensation[1].

Dotée de cette double dimension, à la fois surface faisant image et épaisseur enracinée dans un corps, la peau constitue un terrain d’étude fertile sur le rapport entre nature et culture. Les technosciences les plus sophistiquées cherchent à se rapprocher des processus du vivant : biomimétisme, biotechnologies, biologie de synthèse, intelligence artificielle répliquant l’intelligence biologique, etc. Par exemple, le génie biologique et le biodesign parviennent à produire de la viande et de la peau de synthèse. Toutefois, leur mode de production, s’il permettra peut‑être de pallier l’exploitation massive des ressources animales (élevage et abattage), n’est pas sans danger quant à l’instrumentalisation du vivant. Si le problème de la programmation du vivant dans sa chair, notamment de manière à modifier son image, n’est pas nouveau, il pourrait cependant devenir critique.

La question de l’image se pose donc avec acuité en ce qui concerne la peau : l’« image », ainsi que nous l’appelons, n’est‑elle qu’un bien de consommation comme un autre, immédiatement perceptible dans son entièreté, ou peut‑elle être dotée d’une épaisseur qui, si elle nourrit son apparence visuelle, n’est pas entièrement perceptible mais relève aussi du mode de la présence ? Cette épaisseur opaque serait en quelque sorte sa réserve de puissance imageante. En d’autres termes, elle serait son corps, mettant en jeu notre propre corps à travers l’expérience sensible que nous en avons.

Afin d’explorer ce que l’enveloppe cutanée peut nous apprendre de l’épaisseur de l’image, je vais analyser deux créations plastiques très différentes où la peau fait image par une tension entre son aspect de surface et son épaisseur. Par « faire image », j’entends la coïncidence entre une image perceptive et une image mentale ou « vision ». L’image est donc ici le produit non seulement de la rencontre entre un objet et un regard, selon l’acception la plus conventionnelle, mais surtout entre un corps et une conscience. Je soutiendrai qu’elle est elle‑même un corps ‑ au sens métaphorique ou au sens physique ‑ ou, comme le dit Hans Belting (2005), un « corps de substitution »[2]

Une surface – corps

La première œuvre est en résonance avec un mythe grec antique.

Marsyas, satyre joueur d’aulos ‑ un instrument à vent ‑ osa affronter Apollon en un duel musical. Pour le punir, le dieu de l’harmonie l’écorcha vif et accrocha sa dépouille à la branche d’un arbre en guise de trophée. La peau du musicien, suspendue telle une baudruche flasque, se gonfle sous l’action du vent, émettant des sons de flûte comme de son vivant. Mais surtout, elle frissonne lorsqu’on joue près d’elle la musique de Marsyas, alors qu’elle reste inerte et sourde à celle d’Apollon (Dumas, 2014, 33‑51).

À travers ses différentes restitutions, ce mythe relate la vanité d’une créature se mesurant à une divinité, l’emprise de la civilisation grecque sur ses voisines (Marsyas était originaire de Phrygie, sur le plateau anatolien), le choix de placer le beau au service de la pensée claire et distincte (lors du duel, Apollon se met à chanter tout en s’accompagnant de son instrument, la cithare), et la prééminence de l’idée qui anime la matière et la sensation (la musique lyrique, portant un texte, prime la musique purement instrumentale ; l’écorchement est vu par les néoplatoniciens comme une libération de l’âme du musicien… ) Mais le destin de la peau de Marsyas ne s’arrête pas là.

Cette légende et ses interprétations au cours des siècles m’ont fourni matière à forger le concept de « peaux créatrices » (Dumas, 2014) : il se rapporte à des œuvres d’art où nature et culture se rejoignent comme dans la peau biologique, à la fois image et corps d’une personne. Les « peaux créatrices » indiquent la puissance imageante dont sont dotés certains « corps »[3].

À l’heure où les nouvelles technologies et l’omniprésence des écrans numériques façonnent une culture dont le rapport à la matérialité des supports d’information est de plus en plus hybride, la dépouille animale de Marsyas, douée d’un ultime souffle créateur, fournit un exemple inspirant de rematérialisation de nos interfaces (Munster, 2006).

Certes, elle résulte de la décorporation la plus radicale, celle que subit l’écorché vif. En cela, Apollon marque l’Occident de sa terrible empreinte : le logos est une coupure tranchant dans la continuité du réel et de la sensation. Mais, au bout du compte, tout se passe comme si le dieu à la peau trop lisse, trop parfaite, avait besoin pour incarner son langage de celle du satyre, plus bestiale. Comme si le rayonnant Apollon avait éprouvé le besoin, une fois le supplice perpétré, de se revêtir de la peau répugnante de sa victime pour ne plus faire qu’un avec elle. La puissance visionnaire du dieu archer « dont le trait porte loin » (Homère, Iliade, I, 21) est ainsi couplée à la puissance d’incarnation du musicien au long souffle et à la peau de bouc. La musique des sphères rejoint celle de la transe.

Dans l’une des premières représentations modernes du mythe, Ribera dépeint le supplice de Marsyas sous la forme d’un corps à corps fusionnel[4] : selon mon interprétation, Apollon semble bel et bien s’y revêtir de la peau retournée de son adversaire comme d’une cape écarlate qui l’enveloppe avant de s’envoler hors du cadre dans un grand bruit de voile qui claque au vent. La peau animale du satyre plaqué à terre devient, une fois projetée sur le ciel, peau créatrice et support de visions (Dumas, 2014, 179‑181).

C’est un rêve d’artiste autant que de bioingénieur : la dépouille, bord d’un corps arraché à son substrat vital pour être étalé et réduit à l’état de simulacre, reprend soudain corps et vie ! Elle vibre sous l’action de la musique. L’ample surface déployée, suspendue telle une mue animale ballotée par la brise, s’illumine par transparence, s’offrant tout entière, recto verso, aux rayons du soleil, au vent, au regard et à l’ouïe. Soudain, un frisson parcourt ce grand corps pelliculaire. Il s’enfle, tourne, virevolte et se gonfle. Il émet des sons, se souvenant de la musique qui l’habita jadis.

Mon installation intitulée La Salle des Peaux Perdues donne à voir des mues flottantes, transfigurées par la lumière[5]. En cela, elle fait écho à certains aspects du mythe. Chaque mue, de taille humaine, porte des empreintes d’organes du corps, externes ou internes. Ces mues sont généralement suspendues verticalement et éclairées, formant un espace de peau. La configuration de ces espaces peut varier selon les accrochages, au fil des lieux et des années.

Les empreintes sont obtenues à partir d’ex‑voto en cire représentant différentes parties du corps humain. Ces objets de dévotion sont produits industriellement pour être suspendus dans certaines églises de pays méditerranéens ou d’Amérique Latine en remerciement d’une guérison. Leur charge émotionnelle est forte, comme celle des tableaux votifs représentant une scène de la vie d’une personne ayant échappé à un grave danger. Mais, contrairement à ces peintures, les ex‑voto de parties du corps restent anonymes, ce qui les rend à la fois plus banals et plus mystérieux.

Le titre générique de cette installation fait référence à la salle des pas perdus, un espace que l’on trouve dans certains bâtiments publics, peuplé de présences passagères qui y font étape seulement dans l’attente d’un événement qui les amènera ailleurs. C’est cette dimension furtive d’une présence‑absence qui m’intéresse. La lumière y joue un rôle essentiel. Chaque peau est éclairée individuellement, généralement par un voile lumineux situé à son aplomb. Ses légers mouvements lui permettent de recevoir la lumière soit de face, soit par‑derrière. Éclairée de face, elle est opaque et rugueuse, mais elle s’illumine lorsqu’elle reçoit la lumière de l’arrière. Un courant d’air la fait palpiter en un battement lumineux, comme une voile qui faseille : recto, verso, opaque, translucide… Son matériau, un caoutchouc naturel ou synthétique, diffuse la lumière à travers son épaisseur, révélant le moindre accident dans le processus d’empreinte : une bulle, un pli… Comme une peau biologique, son épaisseur varie et elle porte toutes sortes de traces.

Dumas S., (2008), La salle des peaux perdues. Galerie UNIVER : Paris, photo Niels Stoltenborg.

Dumas S., (2007), La salle des peaux perdues. Galerie Safe‑T : New York, photo Megan Petersen.

Lors d’une exposition en Chine (Les Peaux dansantes, Hangzhou, 2018), ces mues sont devenues paysage. Les peaux individuelles étaient suspendues par un coin, enroulées sur elles‑mêmes, ne dévoilant que partiellement leurs empreintes, comme des dépouilles animales accrochées dans un abattoir. Un grand voile de caoutchouc servait de fond ou de ciel. Un autre formait un sol ondulant sous ce ciel. C’était ma réponse au choc des paysages chinois où l’on voit danser des montagnes, ainsi qu’aux peintures relevant du shan shui (montagne – eau) où les paysages ondulent le long de rouleaux déployés. Cet accrochage avait des inflexions moins architecturales, plus paysagères, plus féminines aussi…

Si l’on considère que le paysage donne à voir la peau de la terre et son écosystème, il devient un espace vivant dans lequel circulent le souffle du vent et le flux de l’eau (sur la conception chinoise du paysage : Jullien, 2014). L’expérience immersive qu’il offre consiste à sentir frissonner cette peau sous l’effet du vent, manifestation d’une énergie vitale.

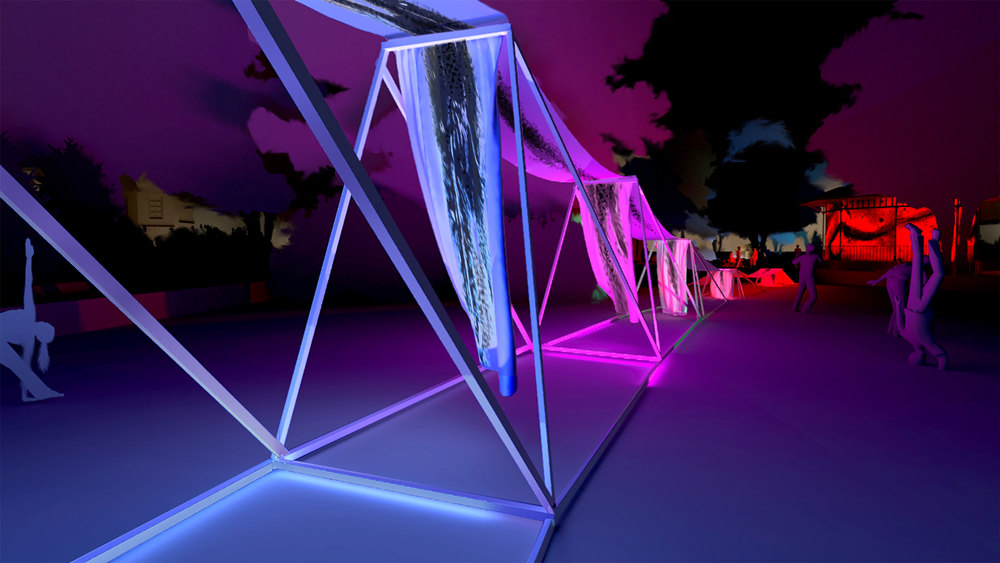

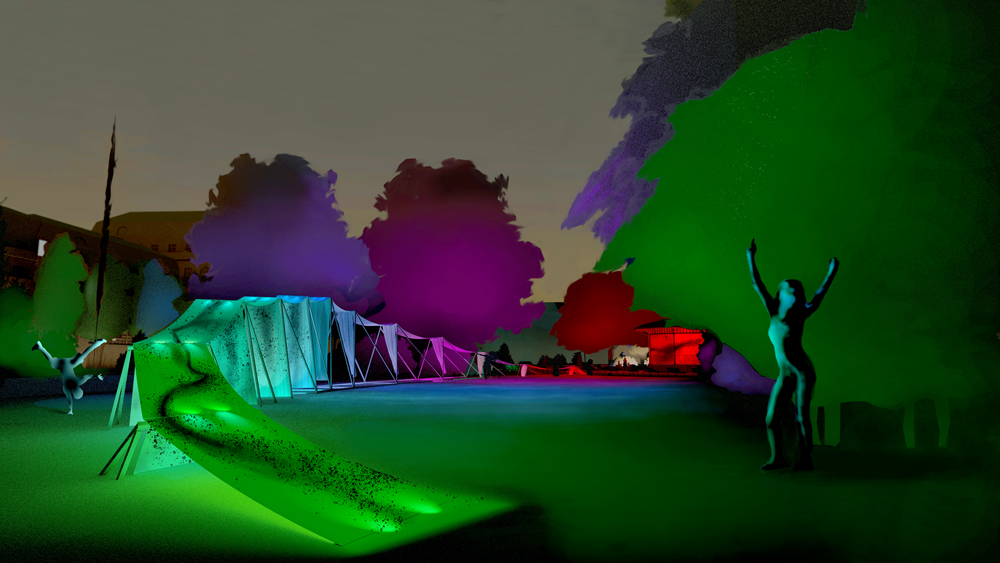

Voilà sans doute ce qui me pousse à installer mes peaux directement dans un paysage. Dans le projet Dragon de lumière, j’aimerais les déployer rythmiquement comme si elles émergeaient du sol même, devenant un élément aérien avant de disparaître à nouveau sous terre. Visibles surtout la nuit, elles seront parcourues d’une lueur légèrement palpitante, comme l’ondulation d’un souffle.

Mon travail plastique porte essentiellement sur la mue et sur la dépouille, bord d’un corps dépiauté et déployé. Il s’agit de donner corps à l’image en façonnant en même temps son aspect de surface et son substrat. L’image n’y a pas de support préalable : elle est son propre support. Son apparence est intimement liée à son épaisseur, celle‑ci générant celle‑là, ce qui est particulièrement visible lorsqu’elle est traversée par la lumière. Mon processus de production n’est d’ailleurs pas sans rapport avec l’écorchement pratiqué par Apollon, qui devient ici une simple technique sculpturale. La prise d’empreinte nécessite un contact étroit entre le caoutchouc encore liquide et la matrice en relief dont il épouse la forme. Une fois vulcanisé, le voile de caoutchouc est décollé de sa matrice pour être suspendu et offert au regard, réplique purement technique du geste du dieu retirant la peau du satyre musicien.

Ce qui fait image résulte donc d’un contact intime puis d’un décollement. Dans le mythe grec, le bord d’un corps est violemment déraciné de son substrat biologique pour être déployé en une image sonore. Mon travail, quant à lui, doit sa présence au fait qu’il est, en tant qu’empreinte moulée dans un matériau qui passe de l’état liquide à l’état caoutchouteux, à la fois image et substrat, surface et support.

Mes « peaux » tentent donc de donner corps à l’image qui devient un « corps de substitution » (Belting, 2005). Mais leur épaisseur reste pelliculaire. De plus, la notion de corps – en tout cas celle de corps vivant – y est entièrement métaphorique.

Pour explorer plus avant la question du corps de l’image entre surface et épaisseur, je vais maintenant aborder une œuvre où la surface d’un corps vivant se métamorphose sous l’effet d’un processus biologique s’effectuant à travers son épaisseur même. Bien que reposant sur un phénomène entièrement physiologique, ce travail fait image de façon singulière grâce à la mise en scène du corps. Ici, le « corps de substitution » de l’image et le corps physiologique coïncident entièrement.

Dumas S., (2020), projet Dragon de lumière, Simulation d’installation dans un jardin public.

L'épaisseur traversée

Il s’agit de la performance Bleu Remix de Yann Marrussich (à partir de 2007).

Vous rentrez dans une salle plongée dans l’obscurité, au centre de laquelle se trouve une vitrine éclairée où est assis, immobile et comme en suspension, un corps à peu près nu, à la plastique apollinienne et à la peau d’une blancheur d’albâtre. Une ambiance sonore électronique complète la scène. Le public prend position dans la pénombre. Certains s’assoient par terre. Rien ne se passe.

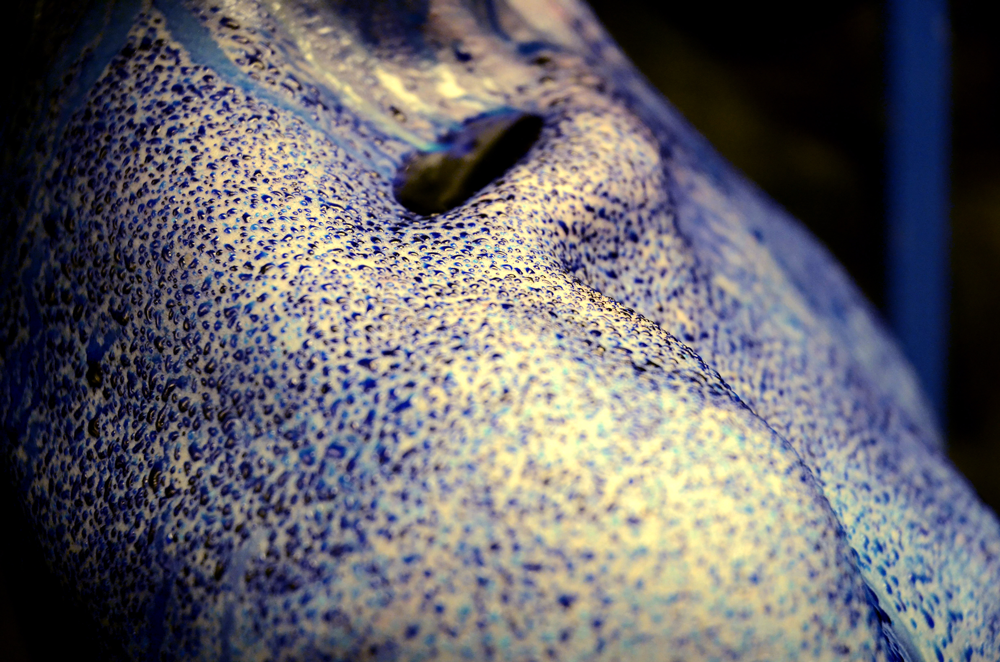

Petit à petit, des coulures bleues sortent des yeux, de la bouche et des narines du performeur. Puis une légère sueur perle à fleur de peau, recouvrant son teint blanc d’une teinte bleutée. Tels sont les seuls changements perceptibles au sein de cette immobilité figée. La performance se termine au bout d’une heure avec l’extinction de la lumière de la vitrine, puis la sortie du public.

Marrussich Y., (2012), Bleu Remix, the LAB : San Francisco, 10 août, photo Julie Semoroz.

L’artiste présente cette action comme un « voyage à travers la peau », c’est‑à‑dire à travers l’épaisseur de sa limite physique (Marussich, 2008). Mais ce voyage ne s’accompagne d’aucun déplacement du corps dans l’espace. Il met en valeur l’état de « pré‑mouvement », cette puissance de mouvement exprimée par la sudation. La plastique du corps du danseur mâle et blanc est gommée par les dégoulinures de sa sécrétion. Ce qui ressort au bout du compte n’est plus la forme mais la tache, la capacité sécrétoire de la matière. Comme Marsyas se transformant en fleuve à la suite de son écorchement, Yann Marussich devient tout entier son écoulement corporel. Cependant, s’il traverse la barrière de sa propre peau pour « expeauser » (Nancy, 1992, 32) ses humeurs couleur de ciel, ce n’est pas à la suite d’une action violente d’écorchement, mais grâce à une chorégraphie de l’extrême lenteur et de la liquéfaction. Le spectateur est dans l’attente d’un clignement de paupière ou d’une respiration qui ne se manifestent que très rarement pendant la durée de l’action. Pourtant, le processus de liquéfaction fascine par sa lenteur et, lorsque la lumière s’éteint au bout d’une heure, le temps s’est raccourci, laissant au public l’impression d’une durée trop réduite.

Curieusement, presque rien d’artificiel n’intervient ici, alors qu’à travers cette performance la peau de l’artiste subit une métamorphose visuelle impressionnante. Cette œuvre questionne précisément le rapport entre artificiel et naturel[6]. C’est sans doute ce qui fascine dans cette action : il s’agit de maîtriser la transpiration pour en faire un médium pictural novateur. Utiliser la physiologie pour provoquer une métamorphose quasi surréelle. Permettre à la sécrétion de devenir langage, grâce à un travail de l’artiste sur son propre corps.

La sécrétion devient alors une force d’imprégnation, de diffusion, voire de dilution du sujet qui se répand au‑delà de son enveloppe corporelle. Alors qu’elle est le plus souvent considérée comme un processus qu’il faut cacher, elle pose ici le principe même de l’image en excédant la limite du corps‑objet. Elle véhicule efficacement une posture artistique en transformant la production de déchets organiques, habituellement considérée comme une fatalité purement fonctionnelle ‑ la sueur permet d’éliminer des toxines ‑ en un processus imageant fascinant.

Cette performance met en jeu l’épaisseur de la peau, pour altérer son aspect de surface.

Elle met en jeu la quasi‑immobilité pour provoquer une métamorphose visuelle.

Elle met en jeu la distance (la vitrine dans laquelle se trouve le performeur) pour révéler la proximité (la sécrétion de chaque pore de la peau).

Elle matérialise la présence, la seule présence, sans intention expressive apparente. Le corps vivant est directement présent, faisant image non par une prouesse de danseur ou d’acrobate, mais par une lente transformation d’origine physiologique.

C’est l’opacité de l’épaisseur corporelle qui suscite l’image.

Pourtant, les résonances culturelles en sont riches : de la sueur de sang du Christ supplicié, au cocktail bleu servi aux visiteurs de « l’exposition du vide » d’Yves Klein chez Iris Clert[7], et à la teinture indigo des vêtements des Touaregs conçue pour imprégner leur peau et lui conférer une teinte surnaturelle (Claudot‑Hawad, 2008).

Marrussich Y., (2013), Bleu Remix, festival Mediaplatforma/Moscou, 3 octobre, photo Julie Semoroz.

L'image – symptôme

Après l’analyse de ces deux démarches artistiques très différentes jouant sur le rapport entre image et peau, on peut dire que le questionnement de l’image au regard de la peau met pleinement en jeu le rapport entre nature et culture. Ce rapport n’est pas une opposition radicale : il n’y a pas d’un côté une nature sauvage, réservée aux non‑humains, et, de l’autre, une société humaine partageant une culture pour se différencier fondamentalement de la nature. Même si la civilisation occidentale a largement promu cette opposition, ce rapport est bien plus complexe (Latour, 1991 ; Descola, 2005).

L’étude de la peau et des pratiques culturelles qui lui sont associées nourrit une anthropologie de l’image. Celle‑ci aborde l’image dans sa corporéité et dans sa relation au corps du regardeur, au sein d’un environnement social et culturel. Elle y est considérée comme une puissance agissante (agency en anglais).

Les modes d’iconicité de mon travail plastique et de celui de Yann Marussich sont très éloignés. Tous deux mettent en œuvre des énergies sous forme de flux (la lumière dans le premier cas, les flux corporels dans le second). La salle des peaux perdues propose une expérience immersive du corps en tant que métaphore. Bleu Remix nous met en présence d’un corps vivant qui nous donne à contempler sa lente métamorphose. La première œuvre est celle d’un peintre qui peint dans l’espace en trois dimensions sous forme d’installation. La seconde est celle d’un danseur qui choisit l’immobilité pour donner corps à l’image qu’il veut susciter. Le mode d’iconicité de la première est plutôt analogique, alors que celui de la seconde est biologique ou naturaliste. La première est du côté du paysage tel qu’il est conçu en Extrême‑Orient, c’est‑à‑dire d’un environnement enveloppant où circulent des flux. La seconde renvoie aux peintures de la Renaissance montrant des corps à distance, à travers la fenêtre du tableau : comme dans certaines représentations du Christ supplicié, le corps est imprégné d’un flux qui le métamorphose – même si cette métamorphose n’a pas lieu dans la douleur du sacrifice mais dans l’impassibilité.

Le rapport entre le corps du regardeur et le support de l’image est très différent dans les deux œuvres : immersion dans l’installation ou, au contraire, mise à distance par la vitrine où s’enferme le danseur. Mais, dans les deux cas, ce rapport initial est perturbé : par l’aspect « viande » de mes « peaux » (surtout lorsqu’elles sont éclairées de face, à l’opposé de leur transfiguration lorsque la lumière les traverse), et par la transformation radicale du corps du danseur en une tache s’écoulant à travers sa transpiration.

« Transfiguration », « transformation », « transpiration » : ici l’image acquiert sa puissance agissante lorsque sa surface est le résultat de la traversée d’une épaisseur. Elle est par conséquent une image–corps.

Cette conception de l’image peut‑elle apporter une nouvelle dimension à notre rapport aux icônes contemporaines, à l’heure de leur multiplication médiatique, mais aussi de la culture de peaux de synthèse en laboratoire ? L’image comme corps de substitution implique qu’elle devienne une expérience vécue par un corps‑conscience. La puissance agissante de l’image est incarnée, perçue et ressentie par nos corps vivants. Seules une anthropologie et même une éthologie de l’image peuvent rendre compte de ce devenir de l’image‑peau, de l’image‑conscience et de l’image‑corps.

Georges Didi‑Huberman a développé une dialectique du regard à propos de l’image qui nous regarde autant que nous la voyons (Didi‑Huberman, 1992). Son anthropologie de la forme envisage l’image non pas comme un avoir, ou un acquis, mais comme une perte : « Quand voir, c’est perdre. » La puissance imageante s’apparente au symptôme et « ce que nous voyons devant nous regarde dedans. » L’image n’est pas toute extériorité : elle a aussi une épaisseur. Elle n’est pas entièrement donnée à voir : une partie échappe.

Pensons à la Véronique. Cette trace du visage du Christ lors de la Passion est obtenue par contact et sudation dans un tissu appliqué sur le visage du supplicié par une femme qui participe à ce drame, ne se contentant pas de le suivre à distance. Cette image par contact est devenue l’un des grands paradigmes de la représentation en Occident, en même temps que produit et support de la foi chrétienne.

L’image transpirée de la Véronique agit par contagion. Un simple mouchoir se trouve investi d’une présence sacrée par imprégnation. La représentation renvoie au phénomène du symptôme qui joue sur la tension entre surface visible et épaisseur opaque. Elle doit plus à la présence de la tache qu’à la ressemblance de la forme.

Comment nos images médiatiques peuvent‑elles se retrouver investies d’une présence ? Les nouvelles technologies, notamment les biotechnologies, offrent aux créateurs des médiums susceptibles d’impliquer nos corps dans le processus imageant. À condition, toutefois, qu’elles fassent l’objet d’une appropriation, voire d’un détournement suffisamment conséquents pour « faire image ». La puissance iconique comme contagion et la recontextualisation des images nomades sont des facteurs de présence par mutation. L’image la plus banale peut muter et devenir active. Méfions‑nous de l’image qui dort !

Dans cette optique, la médiologie offre des approches pertinentes du phénomène de l’image (Debray, 1992). Elle permet d’affiner au‑delà des simples oppositions les couples de notions tels que analogique/numérique, organique/symbolique et technique/artistique. A notre époque, les sciences les plus avancées tendent à combler l’écart entre l’artificiel et le naturel, promouvant le biomimétisme comme méthode la plus appropriée aux besoins de notre société. C’est pourquoi une approche actuelle de l’image demande le développement d’outils conceptuels à même de penser l’entre‑deux. Le questionnement de l’image au regard de la peau et des processus que permet l’enveloppe cutanée en tant qu’interface semble donc particulièrement fertile. Cette approche fonde une esthétique de la liminalité, c’est‑à‑dire de la limite en tant que milieu entre deux milieux, zone où se négocient des échanges parfois vitaux. Le processus imageant y joue le rôle d’interface dotée d’une véritable puissance d’agir.

L’image n’est plus seulement considérée comme un dispositif visuel présentant un concentré de symboles à décrypter par une iconologie, mais comme une puissance d’apparition et de disparition. Sa fonction principale est celle de transformation, de mutation. Loin de la priver d’un corps, sa nature numérique lui offre un corps mutant. Ses avatars écraniques permettent des métamorphoses dont la matière fluide et mouvante rejoue la présence du corps biologique dans ses algorithmes[8]. Le statut de biofact, concernant par exemple les peaux artificielles créées en laboratoire, suppose une pensée de l’entre‑deux, entre nature et culture. Penser l’image contemporaine suppose une esthétique de la liminalité.

Le concept de peau créatrice, étayé sur la dépouille frémissante du satyre musicien Marsyas, s’applique non seulement à la surface picturale du tableau et à l’enveloppe sculpturale, mais aussi aux surfaces écraniques de l’image numérique, à la pellicule filmique et à la peau de synthèse créée en laboratoire. L’image en tant qu’apparition – disparition devient une seconde peau du réel, un corps de substitution, que son support soit artificiel ou naturel. Entre peau artialisée et image biosynthétique, la limite entre naturel et artificiel est résolument brouillée.

Références bibliographiques

Belting H., (2005), « Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology », Critical Inquiry, 31/2, 302‑319.

Claudot‑Hawad H., (2008), « Teint vert, âme indigo, souffle gris… Les couleurs de la personne chez les Touaregs », In : J.P. Albert, B. Andrieu, P. Blanchard, G. Boëtsch, D. Cheve (dir.), Coloris Corpus, Paris : CNRS Éditions.

Debray R., (1992), Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris : Gallimard.

Descola P., (2005), Par delà nature et culture, Paris : Gallimard.

Didi‑Huberman G., (1992), Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris : Éditions de Minuit.

Dumas S., (2014), Les Peaux créatrices. Esthétique de la sécrétion, Paris : Klincksieck, coll. Esthétique.

Latour B., (1991), Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris : La Découverte.

Marussich Y., (2008), « Immobile, Bleu… Remix », Dans Hauser J. (dir.), Sk‑interfaces. Exploding Borders – Creating Membranes in Art, Technology and Society, Liverpool : Liverpool University Press.

Homère, (1975), Iliade, trad. P. Mazon, Paris : Gallimard.

Jullien F., (2014), Vivre de paysage ou l’impensé de la Raison, Paris : Gallimard, NRF, coll. Bibliothèque des Idées.

Munster A., (2006), Materializing New Media : Embodiment in Information Aesthetics, Hanover : New Hampshire, Dartmouth College Press/University Press of New England.

Nancy J.L., (1992), Corpus, Paris : Métailié, coll. Sciences humaines.

[1].↑ Les sensations cutanées peuvent être réparties entre le toucher, la température, le plaisir et la douleur.

[2].↑ Belting se place dans la perspective de l’image comme « présence d’une absence », où le corps‑conscience du regardeur joue le rôle de « medium vivant » actualisant l’image.

[3].↑ Au sens large d’entité plus ou moins cohérente dotée d’un bord.

[4].↑ Il existe deux versions de ce tableau : Apollon écorchant Marsyas, Jusepe de Ribera, 1637, musées royaux des Beaux Arts de Belgique, Bruxelles, et musée de Capodimonte, Naples. Mon interprétation renvoie plus précisément à la version de Bruxelles.

[5].↑ https://www.stephanedumas.net/

[6].↑ Elle a d’ailleurs reçu le prix Ars Electronica (2008, catégorie Hybrid Art) censé récompenser des œuvres d’art mettant en œuvre les nouvelles technologies, pourtant totalement absentes ici.

[7].↑ Suite à l’ingestion du cocktail, les participants voient leurs urines colorées en bleu : un processus physiologique fait image dans la conscience du public à travers son propre corps.

[8].↑ Je pense notamment aux Quantum Portraits (ou Visages en nuages de pixels) de Catherine Ikam et Louis Fléri. Mais aussi à certaines installations vidéo de Bill Viola. Ainsi qu’à d’autres images parfois anonymes.

Related products

La Peaulogie - Revue en Libre Accès de sciences sociales et humaines sur les peaux - ISSN 2646-1064 - Texte sous licence CC BY-ND 4.0