Référence électronique

Mezhoud S., (2022), « Queer Tattoo. Ruth Marten et la performativité d’une pratique féminine du tatouage sur la scène underground new-yorkaise des années 1970 », La Peaulogie 8, mis en ligne le 07 mars 2022, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/queer-tattoo-ruth-marten

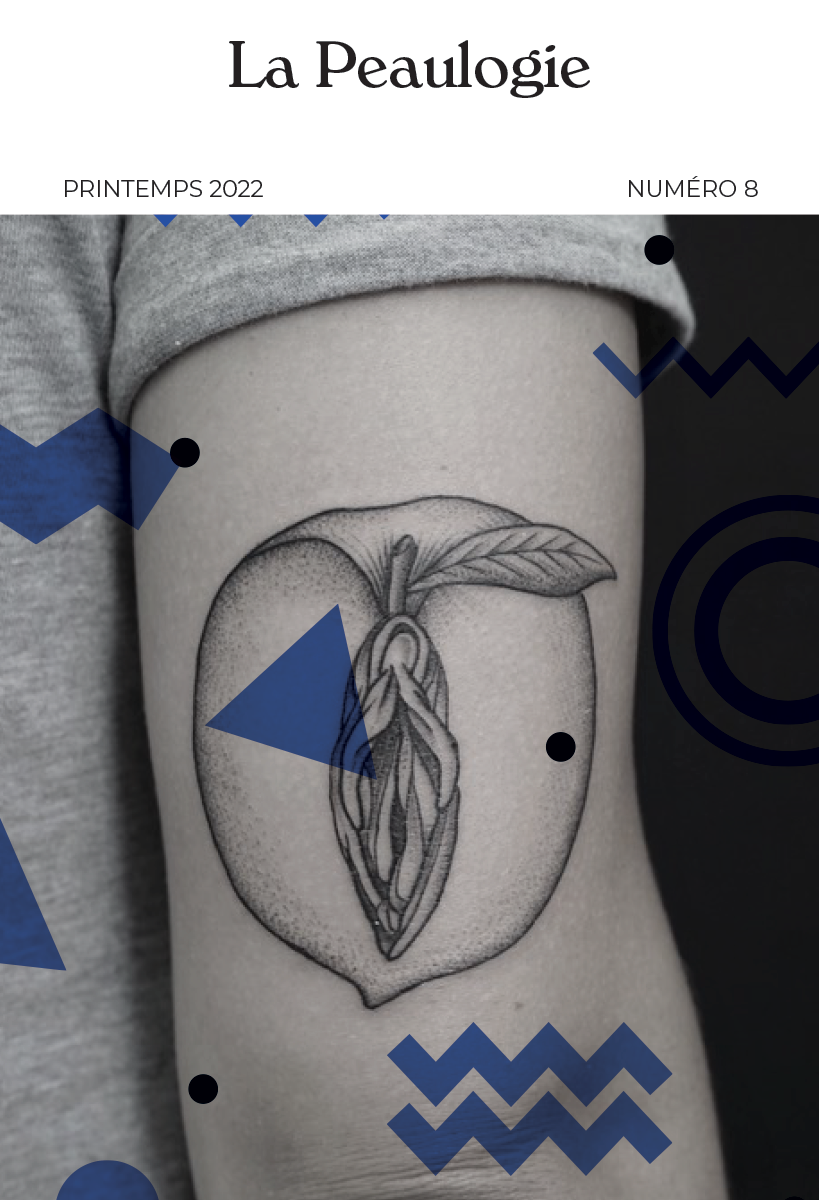

Queer Tattoo. Ruth Marten ou la performativité féministe du tatouage sur la scène underground new-yorkaise des années 1970

-

Description

Sarra MEZHOUD

doctorante contractuelle en histoire de l’art contemporain, Universite Paris 1 Pantheon‑Sorbonne, ED 441 (École doctorale Histoire de l’art), laboratoire HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art).

Résumé

Au début des années 1970, Ruth Marten est la seule femme artiste tatoueuse à New York. Elle s’insinue dans le monde du tatouage régi par des codes masculins et crée une nouvelle esthétique émancipatrice au service des revendications féministes et des identités subversives naissantes sur les scènes underground. Sous son aiguille, le tatouage devient une performance « inclusive » lors de laquelle tatoueuse et tatoué(e)s s’accomplissent. Le tatouage le plus emblématique de Ruth Marten est probablement celui qu’elle réalise sur le dos d’Ethyl Eichelberger. Acteur, performeur drag queen et homosexuel, il se produit dans les clubs de l’East Village, où son tatouage se révèle à la fois comme un élément important de ses représentations théâtrales et comme la personnification de son identité queer. Quelques exemples des photographies des œuvres tatouées ainsi que des écrits de Ruth Marten parvenus jusqu’à nous sont analysées sous l’angle des différents entretiens qu’elle accorde depuis 2013 et mettent en avant une production artistique alternative pionnière dans le mouvement vers la reconnaissance du tatouage comme forme artistique dont s’emparent au même moment les quêtes identitaires effervescentes.

Mots-clés

Ruth Marten, Tatouage, Subculture, Féminisme, Homosexualité, Identité queer

Abstract

In the early 1970s, Ruth Marten was the only female tattoo artist in New York. She appropriated the masculine world of tattooing to create a new emancipatory aesthetic supporting feminist demands and subversive identities emerging on various underground scenes. Under her needle, tattooing becomes an inclusive performance during which tattooist and tattooed people fully realize themselves. Ruth Marten’s most emblematic tattoo is probably the one she made on Ethyl Eichelberger’s back. Actor, drag queen performer and homosexual, Ethyl performed in East Village clubs where his tattoo was revealed as both a crucial element of his theatrical performances and as a gender-blurring personification of his queer identity. Some examples of Ruth Marten’s tattooed works photographs as well as writings that have come down to us are analysed here from the perspective of the various interviews she has given since 2013. They highlight a pioneering alternative artistic production in the movement towards the recognition of tattooing as an art form which was simultaneously seized upon by effervescent identity quests.

Keywords

Ruth Marten, Tattoo, Subculture, Feminism, Homosexuality, Queer identity

INTRODUCTION

« Mon objectif, lorsque j’ai commencé à tatouer en 1972, était de satisfaire ma curiosité pour ce médium et d’espérer gagner ma vie. En tant que femme, j’aimais l’idée de contrôler ma propre scène souveraine et la nouveauté, à cette époque, de me produire dans un “monde d’hommes”. J’étais la seule femme exerçant à New York[1]. » (Marten et Mezhoud, 2020)

Aujourd’hui artiste privilégiant l’expression sur papier, Ruth Marten est dans les années 1970 une figure importante du tatouage expérimental qu’elle exerce en autodidacte en parallèle avec une carrière d’illustratrice, de dessinatrice et de peintre à laquelle elle décide de se consacrer exclusivement dès les années 1980 délaissant progressivement les expérimentations artistiques sur peau qu’elle pratiquait sur un public choisi rencontré sur les scènes underground de l’East Village à New York. Lors de sa brève carrière d’artiste tatoueuse, elle est la seule femme exerçant à New York, le tatouage se présentant comme un medium subversif face aux formes artistiques conventionnelles lui permettant une plus grande créativité pour s’accomplir en tant que femme artiste. S’inscrivant dans cette mouvance qui apparaît dès les années 1960 aux États‑Unis où nombreux sont les artistes à essayer de dissoudre l’art dans la vie, de multiplier les pratiques, de promouvoir et légitimer des formes artistiques non‑conventionnelles, Ruth Marten considère le tatouage comme une forme d’art financièrement et artistiquement émancipatrice sur une scène où les hommes praticiens ainsi que les hommes tatoués sont omniprésents.

L’East Village à Manhattan est le centre névralgique où se rencontrent avec effervescence expérimentations artistiques alternatives et identités subversives protestataires. Dès la fin des années 1960, dans la lignée de Greenwich Village à l’est duquel il est situé, ce quartier du centre‑ville attire une nouvelle génération d’artistes qui puisent leur créativité dans la sous‑culture états‑unienne dont fait partie le tatouage. À la même époque, se déroulent dans l’East Village, les premiers mouvements de libération homosexuelle comme les émeutes de Stonewall en 1969 ou encore les mobilisations féministes qui dénoncent, par une réappropriation du corps, les normes aliénantes d’une société patriarcale. Ruth Marten devient tatoueuse dans ce contexte où l’individu se substitue à la masse pour se définir et requérir un corps personnel, avec ses différences physiques et sexuelles qu’il expose dans les espaces underground de l’East Village. Ruth Marten rencontre sur les scènes de théâtre expérimental gay ou encore les clubs punk‑rock artistes, amis et clients qu’elle tatoue. Dans un New York où règne un climat d’exaltation artistique sur fond d’actes de constructions d’identités ‑ qu’elles soient féministes, punks ou queer ‑ Ruth Marten fait du corps une surface auto‑proclamatrice et de la peau un support révélateur d’identités accompagnant les tournants des pensées féministes des années 1970 qui permettent, à terme, l’éclosion de la théorie des genres et des identités queer. De fait, elle y défend le tatouage qui est illégal à New York jusqu’en 1997[2] (O’Kane, 1961 ; Geld et Silvers, 1991 ; Kennedy, 1997), son exercice en tant que femme, alors qu’il est communément associé aux hommes, et enfin, sa conception comme medium artistique qu’elle met en œuvre avec la complicité de chaque client qui font de leur tatouage un moyen de subjectivation. Ruth Marten donne au tatouage une acception performative au service de la construction des identités[3]. Tatoueuse et tatoué·e « interagissent » (West et Zimmerman, 1987) dans le but de transformer le corps, lui donner une nouvelle réalité non matérialisée par les attributs biologiques. L’action performative du tatouage (tatouer et être tatoué·e) symbolise l’identité choisie, c’est une construction sociale qui voit le jour dans un contexte spécifique, celui de l’East Village dans les années 1970, haut lieu de revendications identitaires et d’expérimentations artistiques. L’acte insurrectionnel du tatouage, alors interdit à New York, fait usage de la performativité pour transformer les normes de constructions des identités et pour déconstruire le genre : en tatouant, la tatoueuse s’émancipe et affirme son statut de femme artiste, et en se faisant tatouer, le client exprime son identité choisie au‑delà des limites du genre. Le tatouage, qu’il soit pratiqué ou reçu sera analysé comme un acte de définition de soi.

Ruth Marten s’empare du tatouage et le redéfinit en se l’appropriant en tant que femme artiste : elle mobilise de nouvelles approches de la pratique à la fois esthétiques, dans le choix de nouveaux motifs puisés dans diverses sources artistiques de l’illustration aux beaux‑arts ; pratiques, en présentant des « performances de tatouages » pour le rendre visible au sein des institutions de l’art contemporain ; et performatives en réhabilitant le tatouage comme un art au service de la construction des identités, une démarche illustrée par l’œuvre qu’elle encre sur le dos de Ethyl Eichelberger, acteur et performeur du théâtre expérimental du centre‑ville de New York, qui revendique par l’exposition de son tatouage sur scène, une émancipation par la marge en tant qu’homme homosexuel jouant des rôles de femmes.

Ancrée dans l’histoire de l’art, la réflexion qui va suivre adopte une méthode remontant aux intentions et aux propos de l’artiste. Par l’étude des différents entretiens accordés récemment par l’artiste ainsi que des écrits d’époque associés aux rares témoignages visuels de son œuvre sur peau, il s’agira de comprendre comment l’appropriation du tatouage par la première femme artiste tatoueuse évoluant sur les scènes contre‑culturelles féministes et queer des années 1970 de l’East Village pour revendiquer des valeurs émancipatrices par la marginalisation volontaire ou par l’inclusion, a participé à la redéfinition de la pratique comme forme artistique d’expression individuelle de soi.

A FEMALE TATTOO ARTIST IN NEW YORK L'APPROPRIATION FEMINISTE DU TATOUAGE POUR UNE « ESTHETIQUE DE L'EMANCIPATION »

« Existe‑t‑il une esthétique féminine ? » (Bovenschen et Weckmueller, 1977, 111)

Dans les années 1970, le champ artistique croise les mouvements de libérations marqués par le féminisme dit de la deuxième vague. Les sollicitations imposant la libération et la réappropriation du corps interrogent la place d’une esthétique et d’un processus artistique féminin. La figure de la femme est placée au centre de la réflexion (Zabunyan, 2007, 171) instituant, dans un premier temps aux États‑Unis, de nouveaux outils d’analyse au sein de la critique et de l’histoire de l’art (Lippard, 1976 ; Nochlin, 1971).

Pour Ruth Marten artiste, femme et tatoueuse à New York, il existe une certaine esthétique féminine ou du moins une approche féministe et inclusive du tatouage : elle tatoue en tant que femme pour des femmes afin de mettre fin à leur exclusion à la fois dans le monde très masculin du tatouage et plus largement dans la société patriarcale. De fait, elle s’immisce dans ce milieu jusqu’alors dominé par les hommes en participant à son renouveau artistique. Indépendamment des discours qui traitent plus largement de l’autonomisation du tatouage féminin contemporain (DeMello, 2000 ; Irwin, 2001 ; Kosut, 2003 ; Mifflin, 2013 ; Pitts, 1998), la pratique de Ruth Marten intéresse des théoriciens, tels que Marcia Tucker et Arnold Rubin, qui s’attachent, dans les années 1980, à montrer le tatouage comme une forme artistique reconnue. L’historienne de l’art et féministe, Marcia Tucker est l’une des fidèles clientes de Ruth Marten. Mentionnant pour la première fois le travail de cette dernière (1981), Tucker contribue probablement à la première approche du tatouage dans une perspective artistique (Wittman, 2017, 37). Elle instaure une démarche suivie par l’historien de l’art Arnold Rubin qui définit la « Tattoo Renaissance » (Rubin, 1983), par les changements survenus dans la communauté du tatouage aux États‑Unis dès la fin des années 1950[4]. Ce renouveau majeur qui trouve son apogée dans les années 1990, marque le passage du tatouage d’une activité marginale à un usage plus conventionnel imprégné d’une valeur esthétique et culturelle défendue par une jeune population de tatoueurs souvent issus d’universités ou d’écoles d’art et ayant une expérience des médias artistiques traditionnels (Sanders, 1989, 19) à l’instar de Ruth Marten. Elle étudie à l’école du Musée des Beaux‑Arts de l’université Tufts à Boston où elle acquiert une connaissance académique de la peinture et du dessin qu’elle continue d’exercer lorsqu’elle rentre, diplômée à New York en 1972. Tout en expérimentant sur toile, céramique et papier, sa curiosité du médium, et plus prosaïquement le besoin de vivre de sa pratique artistique (Marten et Mezhoud, 2020), la pousse à s’intéresser au dessin encré dans la peau qu’elle définit comme la « surface de dessin ultime[5] » (Mifflin, 2013, 57). Insatisfaite par les formes artistiques conventionnelles, Marten met l’accent sur l’exploration créative que lui permet le tatouage qu’elle pratique en autodidacte, munie de matériel non‑professionnel, sur un public choisi dans les cercles underground où elle évolue :

« J’ai obtenu un petit kit d[u tatoueur] Huck Spaulding à Poughkeepsie et j’ai commencé à tatouer la scène punk naissante et surtout la scène gay, ainsi que les femmes qui s’étaient émancipées de leur vie passée et qui voulaient s’affirmer. Et en même temps, je faisais de l’illustration[6] ».

Engagée par Jean‑Paul Goude, Ruth Marten réalise une illustration pour le numéro d’août 1974 du magazine Esquire, première d’une carrière d’illustratrice de plus de trente ans pour différents magazines à grand tirage comme le New York Times, Rolling Stones ou encore G.Q. En parallèle, c’est son activité de tatoueuse qui lui permet de s’affirmer en tant qu’artiste femme et de s’élargir à l’illustration de médias indépendants tels que le zine féministe Ms., qui se concentrent sur les questions ignorées par la presse grand public ou même underground (Spencer, 2015). Dans des articles consacrés aux tatouages féminins, accompagnés de ses réalisations elle déclare aux côtés de Marcia Tucker que « les tatouages sont une manifestation d’indépendance […] le plus souvent associés à la fierté et à la liberté sexuelle[7] » (Tucker, 1975, 33).

Dans les années 1970, le nombre de femmes tatouées est très limité et le tatouage apparaît alors comme un signe de réappropriation du corps féminin afin de clamer son émancipation en ne se fondant pas dans la norme. Les femmes se tournent vers le tatouage comme pratique « inclusive » pour mettre fin à leur exclusion dans la société patriarcale en construisant une identité par l’emprunt et le retournement du tatouage, communément associé au corps masculin et à la virilité. Afin d’imaginer ce signe d’émancipation féminine, Ruth Marten part à la conquête du tatouage qu’elle expérimente pour la première fois sur sa peau dans une atmosphère très virile, au Buddy à Newport dans l’état de Rhode Island : « un vrai tattoo shop de marins avec des tonnes de flashs sur le mur[8] » (Marten et Maybury, 2015). Elle s’affranchit de l’iconographie traditionnelle des tatouages flashs reproductibles à l’infini et réservés aux hommes et des seuls motifs « dont disposaient les femmes comme les cœurs, les roses et les papillons[9] » (Mifflin, 2013, 72). Pour ce faire, elle emploie plusieurs stratégies telles que le mimétisme lorsqu’elle s’empare d’un motif masculin caractéristique pour l’associer à une image nouvelle rarement tatouée afin de répondre à une commande féminine. De fait, Ruth Marten encre sur la cheville de Marcia Tucker un serpent couvant un œuf (Tucker, 1975, 29). Le serpent enroulé sur lui‑même autour d’un poignard ou d’un crâne symbolisant la vengeance, est un thème récurrent institué par les premières figures de la profession telles que Sailor Jerry. Ruth Marten remplace le crâne ou le poignard par un en œuf s’inspirant de l’iconographie des mythes de la création cosmogonique[10]. En puisant dans la culture savante, elle change la symbolique première d’un motif masculin traditionnel offrant à la porteuse un dessin unique auquel elle peut prêter l’intention de son choix, le tatouage devenant pour Marcia Tucker un moyen de conjurer sa peur des serpents[11].

James Basire (dessinateur), William Blake (graveur), Orphis et owum mundanum Tyriorum [Serpent et œuf du monde des habitants de Tyr],

détail d’une gravure publiée dans Bryant J. (1774), A New System, Or, an Analysis of Ancient Mythology: Wherein an Attempt Is Made to Divest Tradition of Fable; and to Reduce the Truth to Its Original Purity, 2,

Londres : Printed for T. Payne, Planche IV.

© Digital image courtesy of the Getty’s Open Content ProgramContrairement aux tatoueurs traditionnels, les jeunes artistes tatoueurs puisent dans diverses sources artistiques pour imaginer leurs modèles, souvent dans la continuité de leurs pratiques artistiques annexes et en accord avec leurs orientations esthétiques (Sanders, 1989, 19). Ruth Marten place le travail sur peau dans le même prolongement que ses réflexions artistiques sur papier ou sur céramique (Tucker, 1981, 43). Son apprentissage des beaux‑arts lui permet de convoquer les grands mouvements artistiques européens tels que le Surréalisme pour créer des motifs qui séduisent son public. La tatoueuse s’inspire par exemple des ouïes noires du Violon d’Ingres de Man Ray pour tatouer Judy Nylon, représentante de la scène punk‑rock new‑yorkaise et qui se produit notamment au CBGB & OFMUG. À l’encontre du punk britannique, le punk new wave états‑unien enjoint une approche plus artistique et inclusive (Spencer, 2015, 257), à la fois envers les artistes et envers les formes d’art convoquées, comme en témoigne la performance de tatouage de Ruth Marten à la première exposition d’art punk à Washington en 1978 :

« Le Punk Show à D.C. était un mélange fou incluant Robert Mapplethorpe et moi‑même. Les expositions étaient beaucoup plus inclusives à l’époque et toute forme d’art ou contenu qui semblait non conventionnel était particulièrement bienvenus dans les grandes expositions collectives, décousues et mal définies[12] » (Marten et Mezhoud, 2020).

Le punk new wave forme un groupe social alternatif inclusif qui permet à ses adeptes de s’émanciper par l’attachement à ce groupe. Il est en cela très proche du tatouage qui est un signe d’indépendance notamment pour les femmes qui le considèrent comme un signe de libération en se réappropriant leur corps. Judy Nylon associe le choix de son motif à une forme d’expression personnelle de soi car elle « reprend symboliquement son corps de femme sous contrôle » (Irwin, 2001, 55‑56), pour se construire en dehors des idéaux conventionnels de féminité et ainsi affirmer son intégration au mouvement punk. « Le tatouage est l’une des rares choses que l’on peut choisir. C’est une fenêtre sur la psyché de la personne qui se fait tatouer. C’est une ligne que l’on franchit et sur laquelle on ne revient pas. J’ai donc choisi une image qui accompagnerait mon corps de femme sous tous ses états.[13] » (Nylon et Savage, 1977) Arborant un Hommage à Man Ray, et photographiée dans la même position que Kiki de Montparnasse, la fondatrice du groupe Snatch[14]

se réapproprie son corps féminin et punk par une esthétique nouvelle sur la scène punk[15] (Nylon et Unger, 2015). Portées par le mouvement punk et citant une source artistique conventionnelle (la photographie d’art), tatoueuse et tatouée font de la pratique non‑conventionnelle du tatouage un espace d’émancipation.En convoquant le champ artistique établi, le tatouage s’adresse d’une part à un nouveau public féminin plus nombreux et d’autres part à des adeptes plus enclins à considérer le tatouage comme une forme d’art :

« J’avais l’intention d’ajouter les beaux‑arts […] à la gamme habituelle et j’ai eu l’audace de contacter Marcia Tucker, alors conservatrice d’art moderne au Whitney Museum, dans ce qui me semblait être un projet éminemment raisonnable de tatouer les collectionneurs avec les dessins de leurs artistes préférés, comme un Hockney sur le dos d’Henry Geldzahler. […] Les années 1970 étaient une époque sexy et […] les clients sont devenus plus audacieux en termes d’imagination […]. Socialement, il y avait de nouvelles idées auxquelles s’identifier et les tatouages qui les accompagnaient[16] » (Marten et Maybury, 2015).

La tatoueuse imagine une coopération avec des artistes contemporains pour éditer sur peau des pièces signées et datées[17]. C’est un geste pionnier et militant qui fait s’articuler pratique artistique subversive et acteurs établis du monde de l’art. Il séduit ainsi les figures féminines des scènes artistiques alternatives comme Judy Nylon et des scènes artistiques plus conventionnelles comme Marcia Tucker, car il amène à intégrer des motifs novateurs qui vont au‑delà de l’iconographie traditionnelle du tatouage nord‑américain en renonçant à l’iconographie masculine du tatouage (encres marines, voiliers, panthères, poignards, etc.). Cette cocréation est pour Ruth Marten, le moyen de s’affranchir d’une esthétique qualifiée de « plus douce » et « plus féminine » (Mifflin, 2013, 71) en participant à la naissance d’une nouvelle esthétique du tatouage. Pour le tatoueur Joseph O’Sullivan, plus connu sous le nom de Spidder Webb, « l’influence des femmes ne va pas simplement changer le design traditionnel, mais va créer une esthétique radicalement nouvelle » (O’Sullivan, 1979).

Ruth Marten instaure un renouveau technique et esthétique à l’instar des tatoueurs qui font la « Renaissance du tatouage ». Elle contribue à ce « retournement des idées sur le tatouage[18] » (Marten et Unrein, 2020) qui donne lieu, selon l’anthropologue Margo DeMello, à une période durant laquelle « les membres des contre‑cultures commencent à porter des tatouages en signe de résistance aux valeurs hétérosexuelles de la classe moyenne blanche » (DeMello, 2000, 71‑72). Ces changements sociaux et artistiques du tatouage participent de cette « Renaissance du tatouage » qui se déroule à la même époque que les mouvements sociaux – féminismes, révolution sexuelle et légitimité grandissante des cultures LGBTQIA+ –, favorisant l’émergence d’un nouveau public avide de motifs de tatouage plus personnalisés pour correspondre à ces diversités qui prônent « un nouvel imaginaire du corps luxuriant en signe de ralliement » (Le Breton, 2002, 16 ; 2018, 7). Ainsi la « Renaissance du tatouage » s’établit‑elle pendant ce que la poète et théoricienne féministe états‑unienne Adrienne Rich nomme la « renaissance féministe en cours », qu’elle caractérise comme « un changement de perspective bien plus extraordinaire et influent que le passage de la théologie à l’humanisme de la Renaissance européenne » (Rich, 1976, 126). Bien que la deuxième vague du féminisme reste une lutte politique unanime à l’encontre de la domination des hommes et proclame un objectif commun de libération du corps par la maîtrise de la sexualité et de la maternité, des positions divergentes apparaissent à New York dans les années 1970. La critique des discours valorisant l’exclusion des femmes et l’émergence d’une parole indépendante de celle des hommes constituent l’idée qu’une théorie devait être apposée aux seules actions militantes aussi bien dans la pensée féministe que dans les sphères artistiques (Zabunyan, 2007, 171). Les nouvelles expressions artistiques que sont la performance, l’art corporel, le tatouage et les scènes contre culturelles punk et féministes sont alors prises en considération par des institutions d’art contemporains portées par les femmes comme Marcia Tucker, et les revendications féministes heurtent le monde de l’art en bouleversant ses codes de sélections[19]. Participant à cette mouvance du féminisme caractérisée par une réappropriation du corps en contribuant à la popularité croissante des tatouages chez les femmes (Kosuth, 2003, 40), Ruth Marten propose aux institutions une pratique féminine du tatouage en tant qu’innovation artistique et geste émancipatoire. Aussi présente‑t‑elle en 1977 à la 10ième Biennale de Paris, une performance de tatouage. Marcia Tucker, alors fondatrice du New Museum of Contemporary Art de New York, propose la candidature de la tatoueuse à Georges Boudaille, délégué général de cette manifestation d’art internationale qui cible de jeunes artistes contemporains. Fervente défenseure des formes d’arts populaires dans lesquelles elle intègre le tatouage envisagé comme l’un des pendants les plus importants de la scène artistique américaine caractérisée dans les années 1970 par « l’hétérogénéité, l’excentricité et un esprit d’indépendance esthétique[20] » (Tucker, 1976), Marcia Tucker fait valoir le travail de Ruth Marten qu’elle inscrit dans cette mouvance auprès de l’institution française. Le comité de sélection souhaite juxtaposer des représentants des courants dominants et des artistes illustrant les « tendances marginales qui se développent à travers le monde » (Boudaille, 1977, 14). La candidature de Ruth Marten est acceptée pour présenter des œuvres dans la section intitulée « Le corps comme moyen d’expression » (Boudaille, 1977, 47). Ruth Marten expose alors au Musée d’art Moderne de la ville de Paris des peintures et des sculptures qui évoquent les sources et les cheminements qui l’ont amenée à considérer la peau comme surface artistique. Plus particulièrement, elle présente une performance de tatouage qui récrée au sein de l’espace d’exposition un « Tattoo Shop » où sont présentés ses planches de modèles, œuvres d’art à part entière que les visiteurs choisissent de se faire tatouer comme dans un studio de tatouage réel. Qualifiée de « seule attraction valable de cette dixième édition de la Biennale de Paris » par les rares critiques (Huser, 1977, 88), la performance se compose d’une table, de deux chaises, et d’une plaque métallique fixée au mur annonçant « Tatouage à partir de 125 francs ». Une année auparavant, en 1976, le tatoueur Spidder Webb, lui aussi titulaire d’une maîtrise des beaux‑arts, produit la première performance artistique utilisant le tatouage comme medium. Il installe un studio de tatouage improvisé sur les marches du MoMA et procède aux tatouages de clients malgré l’interdiction d’exercer le tatouage dans la ville de New York depuis 1961 (Lodder, 2010). Il place la première performance de tatouage comme un acte politique envers la ville de New York et militant à l’encontre des institutions artistiques new‑yorkaises. Ruth Marten sera invitée par une institution artistique française pour présenter la première performance de tatouage au sein du monde de l’art. Elle propose au public et aux artistes présents lors de la 10ième Biennale, de se faire tatouer en direct, conférant par l’acte artistique, l’idée d’une certaine performativité du tatouage. Ruth Marten soumet aux artistes présentes et adeptes de l’art corporel, comme Marina Abramović[21], la possibilité de figurer le corps en action. Plus encore, elle offre aux artistes féministes la possibilité de rendre leur corps subversif. André Morain, photographe des expositions parisiennes d’art contemporain, a documenté cette performance en capturant l’image de Colette (artiste américaine qui explore dans ses propres performances les identités masculines et féminines) expérimentant cette décoration virile en se faisant tatouer avec ironie un papillon, un cœur et une étoile, ces flashs « réservés aux femmes ».

La tentative de fusion de l’espace d’exposition et de la modification corporelle par le tatouage en direct est un geste qui dialogue avec la scène des artistes féministes pour qui le corps est un sujet de réflexion. Déjà, en juillet 1970, VALIE EXPORT se fait tatouer en public un porte‑jarretelle sur la cuisse faisant de son corps la surface d’inscription d’un code social, la jarretière étant perçue comme signe d’asservissement passé et symbole d’une sexualité réprimée par l’homme. VALIE EXPORT s’empare du tatouage comme un art au service de la revendication d’une identité de femme par la réappropriation de son corps[22]. La pratique artistique du tatouage par Ruth Marten participe de cette conception partagée par les artistes féministes des années 1970, du corps comme matériau principal non plus d’un objet fini mais d’une expérience performative en cours au service d’une identité (Pollock, 2003, 5). Elle réalise chaque pièce sur mesure pour chaque client qu’elle choisit, pour capter au mieux sa personnalité :

« Un bon tatouage remplit plusieurs conditions. Il doit refléter (consciemment ou inconsciemment) le porteur […], tout en étant mystérieux et artistique et refléter le besoin païen de décorer le corps. En tant que tatoueuse, je peux appliquer des dessins magnifiques et sincères sur la peau (la surface ultime), rappelant et connectant ainsi le tatoué à une expérience humaine […]. J’espère avoir la même liberté de concevoir sur la peau un concept complet, aussi idiosyncratique soit‑il […][23] » (Marten, 1977).

Ses tatouages « idiosyncratiques[24] » donnent à voir une construction de la singularité par la mise en images de la corporéité. Sous l’aiguille de Ruth Marten, le tatouage est redéfini, il est envisagé comme une extension artistique et créative de soi (Belk, 1988), afin de s’accomplir en rendant, au fil des interactions sociales entre tatoueuse, tatoué·e et l’observateur du tatouage, son identité visible sur la peau. Ruth Marten met son art au service de la construction identitaire comme l’illustre le cas emblématique d’Ethyl Eichelberger.

THE SHOW (WO)MAN LE DRAG ANGEL TATOUE D'ETHYL EICHELBERGER SEME LE « TROUBLE DANS LE GENRE »

Les performances de tatouage de Ruth Marten qu’elle réalise lors de la 10ième Biennale de Paris en 1977 puis au « Punk Art Show » en 1978, sont des spectacles où la tatoueuse et le tatoué expriment, en connivence, leurs identités plurielles comme l’illustre le cas emblématique d’Ethyl Eichelberger figure drag et icône gay du théâtre d’avant‑garde du centre‑ville de New York. À la fin de l’année 1978, Ruth Marten réalise un tatouage recouvrant le dos tout entier de ce dernier. Mettant en œuvre son projet de réaliser avec des artistes contemporains des pièces signées et uniques pour chaque porteur[25] (Marten, 1977), elle conçoit ce tatouage avec un artiste contemporain de la scène underground de l’East Village, Ken Tisa. Il dessine le portrait d’Ethyl Eichelberger en « ange de miséricorde » aux ailes multicolores, dansant en talons hauts, le corps féminin vêtu d’une légère robe et dont les attributs sont dissimulés derrière un voile diaphane (Jeffreys, 1996, 60). La signature de Ken Tisa est enchevêtrée dans une ligne de l’aile droite indiquée par l’index tendu de l’ange. Destinée à recouvrir l’ensemble du dos, la réalisation de cette œuvre à trois mains a nécessité une cinquantaine d’heures de travail de la part de Ruth Marten qui donne à voir son esthétique propre par l’aspect très moderne du motif, la touche nette, filiforme et édulcorée par laquelle on peut imaginer un rapprochement iconographique avec les aquarelles et les détrempes de William Blake où trônent ces anges évanescents pour illustrer ses poèmes. « J’ai rêvé un rêve. Que peut‑il signifier ? / Et j’étais une jeune reine / Gardée par un doux ange[26] ». Les poèmes prophétiques de William Blake connaissent une grande popularité dans les années 1970 et appellent, selon Linda Nochlin, au développement de figures androgynes novatrices (Nochlin, 1988, 112) à l’exemple du Drag Angel tatoué d’Ethyl Eichelberger qui représente le portrait androgyne de son porteur. Il incarne son identité choisie, ni masculine ni féminine. « Il voulait être cet ange drag queen, déclare Ken Tisa, et c’est ce qu’il est devenu[27] » à travers son tatouage. Alors signifié par son alter ego angélique, Ethyl Eichelberger décide la même année d’officialiser son identité ambivalente. Né James Roy Eichelberger il utilise dès 1976 le prénom « Ethyl » qu’il peut employer formellement en 1978 : « « Ethyl » est mon vrai nom. Et ce tatouage, c’est moi[28] » (Cottingham, 1988, 20). « Ethyl » est un prénom masculin alsacien, rappelant à Eichelberger ses origines lointaines. Il l’assimile au prénom féminin « Ethel », qui évoque pour lui les actrices de Broadway comme Ethel Barrymore et Ethel Merman ou encore Ethel Mertz, personnage d’un sitcom populaire dans les années 1950, auxquelles il s’identifie en tant qu’acteur performant des rôles féminins. Nourri par les pensées de Judith Butler très présentes dans les sciences humaines et sociales dans les années 1990, l’historien du théâtre d’avant‑garde Joe E. Jeffreys affirme dans sa thèse qu’« à l’instar des personnages de travestis qu’il incarne sur scène, Eichelberger se délecte des indices queer inhérents à son nom » (1996, 67). L’ambiguïté du genre de ce nouveau nom résume l’identité mouvante distincte de James Roy, à la vie comme à la scène.

Ruth Marten tatoue Ethyl Eichelberger à la fin des années 1970 où les protestations féministes commencent à prendre en compte la question du genre. Les seuls genres féminin ou masculin sont remis en question car cette distinction binaire revient à amalgamer différentes catégories d’individus dans un seul groupe. Cette pensée prônant une position constructiviste et militante pour la reconnaissance sociale et politique des différents genres et des multiples sexualités (Baril, 2007, 65) s’institutionnalise à la fin des années 1980 par la théorie queer (Lauretis, 1987). Judith Butler défini alors le genre comme émanant de constructions culturelles sociales et politiques performatives dans le sens où le genre peut être choisi, subi ou transformé au cours de la vie. (Butler, 1988, 53 ; 1990, 59‑111) L’humain ne naît pas avec un genre fixe et naturel mais le réalise de manière considérée comme normative – féminin ou masculin – ou subversive – queer – par la société hétérosexiste (Butler, 1990, 265). La pluralité des genres est infinie et l’individu peut les incarner à sa guise afin d’exprimer son identité choisie dont le corps est le reflet. C’est la démarche qu’explique Ruth Marten lorsqu’elle propose sa pratique artistique du tatouage comme une pratique performative au service de la construction des identités sexuelles émergentes :

« C’était avant le SIDA, dans un New York où les femmes et les homosexuels faisaient campagne pour être reconnus et où nous réglions des questions de justice sociale et de relations humaines. Je tatouais en même temps que l›époque de la libération des gays, alors j›avais beaucoup de clients gays fabuleux qui étaient à leur zénith en termes d’extraversion, d’autodécoration et de fête et qui utilisaient mes tatouages pour s’exprimer[29] » (Marten et Maybury, 2015).

Ken Tisa, Eichelberger Angel, encre et aquarelle sur papier, 75,2 x 80 cm, collection particulière.

© Ken Tisa, Greg Ellis

Archive of Ward 5BComme le souligne Ruth Marten, l’espace contreculturel que représente l’East Village des années 1970 et 1980 est propice à une plus grande émancipation et affirmation par la marge des homosexuels qui s’emparent de la marque stigmatisante qu’est le tatouage. Dès les premières investigations sur les comportements déviants, Cesare Lombroso en Italie et Alexandre Lacassagne en France, s’accordent à penser que le tatouage est la fidèle expression de l’extériorisation d’une mentalité et d’une sexualité spéciale (Mezhoud, 2018, 57). Implantée au XIXe siècle, cette conception se renforce dans le monde occidental dans les décennies qui suivent. En 1933, Albert Parry propose l’un des premiers ouvrages sur l’histoire du tatouage nord‑américain analysé sous l’aspect des motivations subconscientes de cette décoration corporelle qui se développe chez les prostituées, les circassiens, les marins, les soldats et les criminels. Imprégné de la rhétorique psychanalytique freudienne, Parry examine la relation entre le tatouage et les déviations sexuelles telle qu’est perçue l’homosexualité à l’époque Le grand succès de son étude dans les sphères savantes et populaires, renforce cet imaginaire du tatouage comme signe de perversion homosexuelle à la fois chez le tatoueur et chez le tatoué l’un actif pénétrant avec une aiguille l’autre passif (Parry, 2006, 20, 26). La marque tatouée elle‑même devient un stigmate[30], les motifs dits « homosexuels » sont répertoriés à des fins d’identification dans la société. Par le port du tatouage, la marginalisation n’est pas subie, elle est non seulement volontaire mais aussi affirmée par le retournement conscient du stigmate comme « symbole de statut » (Goffman, 1975). Le tatouage que réalise Ruth Marten sur le dos d’Ethyl Eichelberger est un élément caractéristique qui tend vers l’extérieur, vers le regard de l’autre qu’il a choisi de porter pour revendiquer son homosexualité et son statut de marginal :

« C’est un portrait de moi en ange. Il a été réalisé par Ruth Marten et imaginé par Ken Tisa. On peut le voir dans mes robes dos nu. Les criminels japonais avaient un numéro tatoué dans le dos, et s’ils sortaient de prison, ils dissimulaient le numéro sous un tatouage élaboré sur tout le dos. Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui. Je suis donc un non‑membre de la société et j’ai été fasciné par Genet, l’artiste en tant que criminel. Je fais partie de cette marge.[31] » (Kane, 1985, 50‑51)

L’acteur se dit fasciné par Jean Genet, poète et dramaturge explorant dans ses œuvres l’homosexualité à travers des personnages ambivalents souvent tatoués. Le Drag Angel tatoué d’Eichelberger est une figuration graphique indélébile de son individualité marginale ‑ homosexuel et performeur travesti ‑ et de sa liberté d’expression. Mis en œuvre par Ruth Marten, son dos n’est plus marqué d’un signe d’exclusion mais d’inclusion prônant pleinement son identité sur la surface corporelle. Ethyl Eichelberger magnifie lors de ses représentations scéniques ce stigmate pour s’auto‑signifier à l’instar des défenseurs du terme « queer » d’abord utilisé de manière péjorative à l’encontre des homosexuels new‑yorkais, qui détournent le contenu infamant de l’insulte en la revendiquant pour s’auto‑désigner (Jami, 2008, 212). Par conséquent, son tatouage devient un élément indispensable sur scène[32]. Ethyl Eichelberger est une figure centrale du théâtre américain de l’avant‑garde du centre‑ville de New York. Au côte de Charles Ludlam et Jack Smith il évolue dans ce mouvement du théâtre expérimental et alternatif né à Greenwich Village dans les années 1960 connu sous le nom de « Théâtre du Ridicule. » Ce jeu théâtral est caractérisé par la parodie de la culture populaire, l’improvisation et le « cross acting gender » qui, au‑delà du travestissement, permet à l’acteur ou l’actrice de représenter et non d’imiter le sexe opposé, le théâtre étant dès son origine une arène où s’exprimait toute une gamme d’identités (Marra, Shancke, 1998, 10). À contre‑courant de la scène théâtrale normative nord‑américaine, les pièces du « Théâtre du Ridicule » requièrent alors des « espaces queer » (Aliano, 2018, 51) trouvés dans les clubs de l’Est Village, une scène contre‑culturelle où acteurs et publics expriment leur adhésion aux différents mouvements sociaux de l’époque en utilisant des nouvelles conceptions de représentation (Parnes, 1985, 5). Ethyl Eichelberger propose au Pyramid Club par exemple, des pièces où il explore les luttes des femmes fortes de l’histoire, de la littérature et de la mythologie : il est Médée (1980), Lucrèce Borgia (1982), Nefertiti (1979), Elisabeth Ire (1982)[33], toujours en perruque, talons aiguilles et robes à dos nu. Son grand tatouage constamment visible lors de ses représentations souligne son statut d’acteur jouant des rôles féminins avec une vision unique : il n’est pas un imitateur de femmes car « aucune drag queen sérieuse n’aurait un tatouage dans le dos[34] » (Cottingham, 1988, 20), le tatouage étant, dans l’imaginaire collectif, associé à l’exposition de la masculinité. Ethyl Eichelberger donne un rôle à son tatouage lorsqu’il écrit sa première pièce en solitaire intitulée Nerfertiti (Bonney, 2005, 74‑81). Achevée en 1979, il en donne une première représentation au Dance Teater Worshop suivie d’un entracte qui prend la forme d’un court‑métrage intitulé « Angel » et réalisé par Peter Hujar (Parnes, 1988, 275 ; Jeffreys, 1996, 77). Ce film muet donne à voir Eichelberger jouant de l’accordéon, vêtu d’une longue robe décolletée dans le dos exposant son tatouage devant la caméra, et faisant danser son alter ego angélique devenu protagoniste de l’œuvre silencieuse. S’émancipant du « Théâtre du Ridicule », ses premières œuvres énoncent les fondements de sa performance scénique comme l’incarnation de plusieurs personnages de genres diverses et l’utilisation du tatouage pour figurer sa personnalité hybride : « Je suis tatoué. Je l’ai fait exprès pour être vu dans des robes dos nu, pour que les gens n’oublient pas que je suis un homme. J’essaie de créer des personnages féminins sur scène et de jouer un rôle. Mais je ne veux pas que vous oubliiez que c’est un homme qui le fait[35] » (Parnes, 1988, 275‑276). Le tatouage d’Ethyl Eichelberger semble s’apparenter à un art queer (Lorenz, 2012), c’est une stratégie de dénormalisation mise en place par son art scénique. Par la spectacularisation de son tatouage, Ethyl Eichelberger crée un nouveau style d’expression des genres sur scène et met en lumière un « intervalle performatif » (Green, 2007) entre celui qu’il est – un homme homosexuel – et les identités féminines qu’il joue sur scène et affirme ainsi son irréductibilité à s’identifier à une catégorie de genre lorsqu’il est sur scène : il est un homme qui est une femme, à l’image de son portrait tatoué. Par l’aspect performatif de son tatouage le figurant en drag queen, Ethyl Eichelberger sème le trouble dans le genre.

CONCLUSION

« Quand je vieillirai et que je serai ridé, [le Drag Angel] sera toujours aussi beau[36] », (Eichelberger et Koenenn, 1987). Trois années avant son suicide en 1990, car il ne supportait plus son traitement pour lutter contre le SIDA, Ethyl Eichelberger prête à son tatouage une dimension wildienne ; il est le portrait impérissable de son identité choisie. Immortalisé par les photographies de Peter Hujar, son tatouage est donné à voir comme l’œuvre la plus emblématique, de Ruth Marten, déterminante par sa participation à la redéfinition de la pratique du tatouage comme forme artistique d’expression individuelle de soi. Ruth Marten interrompt pourtant sa carrière de tatoueuse dès le début des années 1980 lorsque la tragédie du SIDA fait disparaître l’effervescence artistique qui régnait dans le quartier de l’East Village :

« Le monde dans lequel je vivais à l’époque à New York était riche, alambiqué et porté sur le spectacle. À l’époque, il était vrai que les gens s’inventaient eux‑mêmes avec un énorme système de soutien pour les encourager. Le SIDA est arrivé et a fait disparaître de nombreuses lumières, nous laissant tous dans l’obscurité.[37] » (Marten et Mezhoud, 2020)

En 1989, Ruth Marten décide de se consacrer uniquement à son travail sur papier. Convoquant toujours une certaine inspiration surréaliste, elle détourne des gravures sur cuivre et des illustrations des XVIIIe et XIXe siècles qu’elle « tatoue » à sa manière par la peinture, le sur‑dessin et le collage. Aujourd’hui, elle expose son travail dans différentes galeries et institutions d’art[38]. Couplée à sa carrière continue d’illustratrice, c’est probablement sa pratique artistique du tatouage, qu’elle tente de faire admettre jusque dans les institutions d’art contemporain outre‑Atlantique, qui lui permet de se faire une place dans le monde de l’art, la nouveauté du medium séduisant les personnalités tels que Marcia Tucker et Georges Boudaille. Ils voyaient dans les formes d’art non‑conventionnelles l’un des pendants les plus importants de la scène artistique des années 1970. En se présentant comme la première femme artiste tatoueuse invitée à se produire dans un musée français, son œuvre est déterminante pour la légitimation artistique et institutionnelle du tatouage. Bien que Ruth Marten prenne ses distances avec le monde masculin du tatouage pour créer sa propre scène de tatouage expérimental, elle est remarquée en tant que première femme artiste tatoueuse à New York. En autodidacte, elle inaugure une esthétique féministe et milite pour un tatouage inclusif qui intègre les femmes (tatoueuses et tatouées), une esthétique de l’émancipation féminine (Alfonsi, 2019) qu’elle puise dans ses goûts et orientations artistiques hérités de son enseignement des beaux‑arts mais aussi de son intérêt pour l’histoire de la pratique et pour l’aspect anthropologique du besoin originel d’autodécoration qui l’oriente vers les tatouages marquisiens, polynésiens et maoris :

« Le temps passé dans un monde aussi intéressant conduit naturellement à une certaine érudition. En commençant par le canon occidental des voiliers, des roses, des panthères noires et des poignards, la progression, via les récits du capitaine Cook, se fait vers la Polynésie où le mot tatouage est né et la pratique très marquée. Les tatouages des îles Marquises représentaient des bandeaux audacieux et étendus, et ceux des Maoris de superbes dessins imaginés pour susciter la peur chez les ennemis. Ce type de marquage social ritualisé est irrésistible et j’ai craqué. J’ai fait la promotion de dessins qui créaient des effets géométriques similaires, bien qu’ils soient dépourvus du type de symbolisme que l’on trouve dans les traditions des insulaires du Pacifique […]. J’avais prévu d’inclure des œuvres indigènes de Polynésie à la gamme de motifs habituels. Ce type de tatouage a été baptisé “néotribalisme”.[39] » (Marten et Unrein, 2020)

La figure de Ruth Marten apparaît alors déterminante dans le monde du tatouage puisque, s’inscrivant dans la lignée de Cliff Raven qui expérimente le « style tribal » au début des années 1960, elle inspire par la suite des tatoueurs comme Leo Zulueta qui popularise le « style tribal » dans les années 1980 (Mifflin, 2013, 58). Par ailleurs, étant l’une des premières artistes femmes à redéfinir la pratique par son esthétique, elle est au côté de Jamie Summers un modèle d’indépendance pour les femmes artistes tatoueuses des années 1980 et 1990 comme Cynthia Witkin (Mifflin, 2013, 70).

Enfin, la pratique artistique du tatouage de Ruth Marten est révélatrice de sa resignification comme forme artistique d’expression idiosynchrasique, que le contexte des mouvements de revendications identitaires et de l’effervescence artistique de l’East Village des années 1970 a favorisé. Par la mise en image de la peau, exemplifiée par le tatouage d’Ethyl Eichelberger, Ruth Marten pose l’identité comme une fabrication mutable plutôt qu’une vérité stable, pour résister face aux comportements normatifs. Alors qu’elle imagine une pratique inclusive du tatouage par émancipation féminine au sein de la pratique, les tatouages qu’elle élabore avec les clients qui veulent autoproclamer leur identité subversive deviennent un moyen de subjectivation par la marge. Ethyl Eichelberger se stigmatise par le port du tatouage à la fois dans la société où il est communément associé à l’homosexualité et sur scène où les drag queen ne portent pas de tatouages, considérés comme trop masculins. Ethyl Eichelberger affirme sa marginalité par le retournement du tatouage‑stigmate qui devient un élément central de ses représentations scéniques et inaugure l’exposition du corps tatoué comme affirmation de soi sur les scènes de l’East Village. Nina Živančević, alors poète et proche des cercles underground de l’East Village affirme que Ethyl est l’un des premiers à exposer son tatouage sur scène et inspire dans les années 1980 et 1990 le port du piercing et de tatouage dans le Lower East Side de New York comme un « signe de vie, d’un certain style de vie[40] » (Mezhoud et Živančević, 2020). Ruth Marten et Ethyl Eichelberger ont défini le tatouage comme un art queer, associé, dès les années 1970, à l’écriture de soi.

BIBLIOGRAPHIE

Alfonsi I., (2019), Pour une esthétique de l’émancipation. Construire les lignées d’un art queer, (Préface de Geneviève Fraisse), Paris : B42.

Aliano K., (2014), Ridiculous geographies:Mapping the Theatre of the Ridiculous as radical aesthetic [thèse de doctorat, City University of New York]. CUNY Academic Works.

https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/313Baril A., (2007), De la construction du genre à la construction du « sexe » : les thèses féministes postmodernes dans l’œuvre de Judith Butler, Recherches féministes, 20/2, 61‑90. https://doi.org/10.7202/017606ar

Belk R., (1988), Professions and the Extended Self, Journal of Consumer Research, 15/2, 139‑168. https://doi.org/10.1086/209154

Blake W., (2011), Songs of Innocence and of Experience (éd. Richard Willmot), Oxford : Oxford University Press.

Bonney J., (2005), Extreme exposure: An anthology of solo performance texts from the twentieth century (3rd ed), New York : Theatre Communications Group.

Boudaille G. (dir.), (1977), 10ième biennale de Paris : manifestation internationale des jeunes artistes : 17 septembre ‑ 1er novembre 1977 : Palais de Tokyo, musée d’art moderne de la ville de Paris, Paris : Musée d’art moderne de la ville de Paris.

Bovenschen S., Weckmueller B., (1977), Is there a feminine aesthetic?, New German Critique, 10, 111‑137.

Butler J., (1993), Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”, New‑York / London : Routledge.

Butler J., (1990), Gender trouble: feminism and the subversion of identity, New‑York / London : Routledge.

Butler J., (1988), Performative acts and gender constitution:An essay in phenomenology and feminist theory, Theater Journal 40/4, 519‑531.

Chesley R., (1983), Ethyl Eichelberger, Coming Up!, 18.

Cottingham G., (1988), Outside the fold, The New Yorker, 20.

Creyer E.H., Murray J.B., Villequette A.M., (1998), The Tattoo Renaissance:an ethnographic account of symbolic consumer behavior. Dans NA ‑ Advances in Consumer Research, 25, 461‑467. Provo : Joseph W. Alba & J. Wesley Hutchinson.

Dejean P., (1977, 4 octobre), Visite à la 10ième Biennale de Paris [document inédit], Archives de la critique d’art (ACA).

DeMello M., (2000), Bodies of inscription: A cultural history of the modern tattoo community, Durham : Duke University Press.

Elmaleh É., (2003), Les women’s studies aux États‑Unis, Transatlantica. Revue d’études américaines. https://doi.org/10.4000/transatlantica.541

Fergusson R., Tucker M., (1990), Discourses:conversations in postmodern art and culture, New York : New Museum of Contemporary Art.

Gelb H., M.D., Silvers D., (1991), Dermatopathology in Historica Perspective. The prohibition of Tattooing in New York City, The American Journal of Dermatopathology, 13/3, 307‑309.

Goffman E., (1975), Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris : Les Editions de Minuit.

Goldberg R., (1999), Performances. L’art en action (traduit par C.‑M. Diebold), Paris : Thames & Hudson.

Green A.I, (2007), Queer Theory and Sociology: Locating the Subject and the Self in Sexuality Studies, Sociological Theory, 25/1, 26‑45.

Hayes T., (2004), William Blake’s androgynous ego‑ideal, ELH, 71/1, 141‑165.

Helbing T., (1981), Gay plays, gay theatre, gay performance, The Drama Review, 25/1, 35‑46.

Hill, A. (1972), Tattoo Renaissance. Dans Side‑saddle on the Golden Calf: Social Structure and Popular Culture in America (ed. G. Lewis), 245‑249. Los Angeles : Goodyear Publishing Company.

Huser F., (1977), La vidéo : ni vierge ni vieille dame, Le Nouvel Observateur, 88, 26 septembre.

Irwin, K., (2001). Legitimating the first tattoo:Moral passage through informal interaction, Symbolic Interaction, 24/1, 49‑73. https://doi.org/10.1525/si.2001.24.1.49

Jami I., (2008), Judith Butler, théoricienne du genre, Cahiers du Genre, 1(44), 205‑228.

Jeffreys. J.E., (1996), An outré entrée into the para‑ridiculous histrionics of drag diva:A true story [thèse de doctorat, New York University]. ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/dissertations‑theses/outre‑entree‑into‑para‑ridiculous‑histrionics/docview/304254386/se‑2?accountid=27559

Jeffreys J.E., (1994) An outré entrée into the para‑ridiculous histrionics of drag diva Ethyl Eichelberger:A true story, Theatre history studies, 14, 23‑40.

Kane E. (1985), Ethyl Eichelberger, East Village Eye, 50‑51.

Karpoff G., (1977), Ruth Marten, Art Press, 13.

Kennedy R., (1997), City Council Gives Tattooing Its Mark of Approval, The New York Times, 1, 26 février.

Koenenn J., (1987), A high‑octane Ethyl, New York Newsday, n.p.

Kosut M., (2003), The art of tattoo. From outsider culture to institutionalization [thèse de doctorat, New School University]. ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/dissertations‑theses/art‑tattoo‑outsider‑culture‑institutionalization/docview/304749988/se‑2?accountid=27559

Lauretis (de) T., (2007), Théorie queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg (traduit par M.‑H. Bourcier), Paris : la Dispute.

Le Breton D., (2018), La sociologie du corps, Paris : PUF.

Le Breton D., (2002), Signes d’identité. Tatouages piercings et autres marques corporelles, Paris : Métailié.

Lippard L., (1976), From the center:Feminist essays on women’s art, New York : Duton.

Lodder M., (2010), Body Art : Body Modification as Artistic Practice [Thèse de doctorat, The University of Reading]. Ethos.

Lorenz R., (2012), Queer Art. A Freak Theory, Bielefeld : transcript Verlag.

Marra K., Schanke R.A., (1998), Passing performances:queer readings of leading players in American theater history, Ann Arbor : University of Michigan press.

Marten R. (1977), My involvement with tattooing. 10e Biennale de Paris, [manuscrit dactylographié, document inédit] Centre Pompidou/MNAM‑CCI/Bibliothèque Kandinsky.

Marten R. (1977), Special projects and proposals. 10ième Biennale de Paris [manuscrit dactylographié, document inédit], Centre Pompidou/MNAM‑CCI/Bibliothèque Kandinsky.

Marten R., Maybury R., (2015), An interview with tattoo artist pioneer Ruth Marten, Sang Bleu Magazine, 14 décembre. https://magazine.sangbleu.com/2015/12/14/an‑interview‑with‑tattoo‑artist‑pioneer‑ruth‑marten/

Marten R., Mezhoud S., (2020, 15 août), Entretien avec Ruth Marten [document inédit] , 14 décembre.

Marten, R., Unrein S., (2020, 7 février), Conversation with Ruth Marten », Figure/Ground, 14 décembre. http://figureground.org/conversation‑with‑ruth‑marten/

Mezhoud S., (2018), Analyse et théorisation des productions artistiques des aliénés dans les traités médicaux du dernier quart du XIXe siècle [mémoire, Sorbonne Université]. TRHAA‑INHA. https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/00682137

Mezhoud S., Živančević N., (2020), Entretien avec Nina Živančević [document inédit], avril.

Mifflin M., (2013), Bodies of subversion: a secret history of women and tattoo (3rd ed.), New York : powerHouse Books.

Miller M. H., Ringma B., Silk J., (1978), Punk: Washington project for the arts. May 15‑June 10, 1978, Washington D.C. : Washington Project for the Arts.

Nylon J., Unger M., (2015), A conversation with Judy Nylon [vidéo], Seymour Magazine / Vimeo, 23 avril. https://seymourprojects.com/superhero‑sessions‑a‑conversation‑with‑judy‑nylon/

Nochlin L., (1971), Why have there been no great women artists ?, ARTnews, 69/9, 22‑39 ; 67‑71.

Nochlin L., (1988), Women, art, and power and other essays, New York : Harper.

O’Kane L., (1961), City Bans Tattoos as Hepatitis Peril: Board of Health Orders 8 Parlors Shut Down by Nov. 1—Spread of Disease Cited. City board votes ban on tattooing, The New York Times, 45, 10 octobre.

Parnes U., (1988), Pop performance, four seminal influences; the work of Jack Smith, Tom Murrin – The Alien Comic, Ethyl Eichelberger, and the Split Britches Compagny [thèse de doctorat, New York University]. ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/dissertations‑theses/pop‑performance‑four‑seminal‑influences‑work‑jack/docview/303696430/se‑2?accountid=27559

Parnes U., (1985), Pop performance in East Village Clubs, The Drama Review, 29/1, 5‑16.

Parry A., (2006), Tattoo:Secrets of a strange art (5th ed.), New York : Dover Publications.

Pitts V., (1998), Reclaiming the female body:Embodied identity work, resistance and the grotesque, Body & Society, 4/3, 67‑84. https://doi.org/10.1177/1357034X98004003004

Pollock G., (2003), Vision and difference. Feminism, feminity and histories of art (3rd ed.), Londres : Routledge.

Rich A., (1979), On lies, secrets, and silence:Selected prose, 1966‑1979, New York : W. W. Norton.

Rubin A., (1983), Prologue to a History of the Tattoo Renaissance [communication orale]. The Art of the Body Symposium, Université de Californie, Los Angeles, janvier.

Sanders C. R., (1989), Customizing the body : The Art and Culture of Tattooing, Philadelphie : Temple University Press.

Savage J., (1978) Patti Palladin and Judy Nylon. Profil and interview, Sounds, n.p.

Shelter P. (1983), Ethyl Eichelberger:Historically speaking, The East Village Eye, 37.

Spencer A., (2015), DIY: The rise of lo‑fi culture, London : Marion Boyars.

O’Sullivan J. [Spidder Webb], (1979), Pushing ink:The fine art of tattooing, New York : Simon & Shuster.

Terroni C., (2015), New York seventies. Avant‑garde et espaces alternatifs, Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Tucker M., (1976), Lettre envoyée à Georges Boudaille [document inédit], Archives de la critique d’art (ACA) , avril.

Tucker M., (1975), Ms. on the arts. Pssst! wanna see my Tattoo…, Ms. Magazine, 29‑33.

Tucker M., (1981), Tattoo. The state of the art, Artforum, 19/9, 42‑47.

Walter A., (1990), Ethyl Eichelberger, Grande dame of queer Theatre, 1945‑ 1990. Obituary, Outweek, 66, 26‑27.

West C., Zimmerman D.H., (1987), Doing gender, Gender and Society, 1/2, 125‑151. http://www.jstor.org/stable/189945

Wittmann O., (2017), Tattoos in der Kunst. Matérialität, Motive, Rezeption, Berlin : Dietrich Reimer.

Zabunyan E., (2007), Histoire de l’art contemporain et théories féministes : le tournant de 1970, Cahiers du Genre, 2/43, 171‑186. https://doi.org/10.3917/cdge.043.0171

[1].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « My goal, when I took up tattooing in 1972, was to satisfy my curiosity about the medium and to hopefully make a living. As a woman, I liked the aspect of controlling my own sovereign scene plus the novelty, in those times, of performing in “a man’s world”. I was the sole female practitioner in New York City. » Propos de Ruth Marten recueillis par l’auteure lors d’un entretien réalisé en août 2020.

[2].↑ De 1961 à 1997 les autorités sanitaires interdisent le tatouage dans la ville de New York à la suite d’une épidémie d’hépatite. Extrait de l’article 181.15 du Code de Santé de la Ville de New York : « unlawful for any person to tattoo a human being, except that tattooing may be performed for medical purposes by a person licensed or otherwise authorized pursuant to the Education Law to practice medicine or osteopathy. »

[3].↑ Le concept de performativité, ici associé à l’acte de tatouer et de porter un tatouage, est utilisé pour désigner un processus de construction d’identité et de genre. En convoquant la sociologie du genre et le concept de « faire le genre » développé par Candace West et Don Zimmerman qui affirment en 1977 que le genre se réalise au fil des interactions sociales quotidiennes (West et Zimmerman, 1987), ainsi que la théorie féministe sur le genre défendue par Judith Butler qui voit le genre comme une construction culturelle sociale et politique performative dans le sens où le genre peut être choisi, subi ou transformé au cours de la vie (Butler, 1988, 53 ; 1990, 59‑111), l’expression « performativité du tatouage » est imaginée par l’auteure pour décrire le pouvoir du tatouage comme acte de construction identitaire.

[4].↑ La « Renaissance du tatouage » débute sur la Côte Ouest dès la fin des années 1950, notamment à San Francisco avec les figures de Lyle Tuttle et Don Ed Hardy qui instaurent des changements techniques, esthétiques et sociaux dans la culture et la pratique du tatouage nord‑américain (Hill, 1972 ; Rubin, 1983 ; Sanders, 1989 ; Tucker, 1981).

[5].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « I thought that this was the ultimate drawing surface. » Propos de Ruth Marten recueillis par la journaliste Margot Mifflin.

[6].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « So I got a little kit from Huck Spaulding up in Poughkeepsie and I started tattooing the burgeoning punk scene and especially the gay scene, and also women who were independent of their earlier, more domestic lives and wanted to assert themselves. And at the same time I was doing illustration. » Propos de Ruth Marten recueillis par Suzanne Unrein lors d’un entretien réalisé en février 2020.

[7].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « Tattoos are also a manifestation of independance […]. Tattooes were more often associated with pride, independance and sexual self‑awarness. » Propos de Ruth Marten et de Marcia Tucker recueillis par Marcia Tucker en 1975.

[8].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « I had already received a tattoo from Buddy in Newport, R.I. a real Sailor shop with tons of flash on the wall. » Propos de Ruth Marten recueillis par Reda Maybury lors d’un entretien réalisé en décembre 2015.

[9].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « When I first started tattooing, the only thing that was available to women were hearts, roses, and butterflies. If you didn’t want those, you were in trouble. So, I filled the gap by allowing people to be more whimsical. I had lots of books of art deco and Art Nouveau symbols, and I tried to promote something a little more personal. » Propos de Ruth Marten recueillis par la journaliste Margot Mifflin.

[10].↑ Selon Mircea Eliade, l’œuf couvé par un serpent s’apparente à la représentation de l’œuf cosmique, concept symbolique utilisé dans de nombreuses cultures et civilisations pour expliquer l’apparition du monde.

[11].↑ Marcia […] became a client […], specializing in snakes, which she feared. » Propos de Ruth Marten recueillis par Reda Maybury lors d’un entretien réalisé en décembre 2015.

[12].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « The Punk Show in D.C. was a crazy mix including myself and Robert Mapplethorpe Exhibits were much more inclusive in those times and any art form or content that seemed unconventional was particularly welcome in the big, rambling, ill‑defined group shows. » Propos de Ruth Marten recueillis par l’auteure lors d’un entretien réalisé en août 2020.

[13].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « The tattoo is a window into the psyche of the person who’s being tattooed. It’s a line you cross and you don’t go back ‑ it’s one of the few things you choose. So I chose an image that would last through all the stages of a woman’s body. » Propos de Judy Nylon recueillis par Jon Savage.

[14].↑ Groupe de punk‑rock (ou punk new wave) féministe fondé au début des années 1970 par Judy Nylon et Patti Palladin.

[15].↑ « The early 1970’s marks Judy’s transition into punk […] It was during this period that her famous Man Ray tattoo, an Hommage to the Violon d’Ingres, raise the bar to the punk aesthetic. » Propos de Melissa Unger présentant Judy Nylon en 2015.

[16].↑ -Traduction proposée par l’auteure pour : « I had a plan to include fine art […] to the typical fare and actually had the chutzpah to contact Marcia Tucker, then Curator of Modern Art at the Whitney Museum, in what seemed to me to be an eminently reasonable plan to tattoo Collectors with the designs of their favorite Artists as in a Hockney on the back of Henry Geldzahler. […] The 70’s were a sexy time and […] clients became bolder with their imaginations […]. Socially there were new ideas to identify with and the tattoos to accompany these. » Propos de Ruth Marten recueillis par Reda Maybury lors d’un entretien réalisé en décembre 2015.

[17].↑ « Collborations with other artists to repreoduce their art by means of tattooing onto the bodies of collectors, signed, dated pieces. » Extrait d’un manuscrit dactylographié de Ruth Marten rédigé en 1977.

[18].↑ « I was just sort of winging it […]. It was the kind of typical tattoo flash images that were on the walls of commercial parlors and they didn’t really extrapolate […] And I contributed to tattoo culture was to encourage people to think of tattooing as a verb not as a noun. That was a major accomplishment in terms of turning people’s ideas of tattooing around. In the sens that anything could be a tattoo and if anything can be a tattoo you mine art from other cultures. » Propos de Ruth Marten recueillis par Suzanne Unrein lors d’un entretien réalisé en février 2020.

[19].↑ En 1970 le Ad Hoc Women Artists Committtee menée par la critique Lucy Lippard s’insurge contre l’exclusion des femmes à l’exposition annuelle du Whitney Museum de New York où Marcia Tucker est pourtant conservatrice du département de peinture et de sculpture jusqu’en 1976.

[20].↑ « Contemporary art in America is characterized by heterogeneity; unlike the decade of the 1960’s, when a major painting style and a single critical viewpoint prevailed, the 1970’s thus far are marked by eccentricity, a spirit of esthetic independence […]. » Extrait d’une lettre de Marcia Tucker envoyée à Georges Boudaille en avril 1976.

[21].↑ « I was invited into the 10th Bienale de Paris in 1977 and was cordially received, tattooing several of the other artists including Ulay & Marina. » Propos de Ruth Marten recueillis par l’auteure lors d’un entretien réalisé en août 2020.

[22].↑ VALIE EXPORT, Body Sign Action, performance, 2 juillet 1970, Francfort, Allemagne.

[23].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « A great tattoo fullfills several requirements. It must reflect (consciously or unconsciously) the wearer […]and yet it must be mysterious and artistic reflecting the pagan urge to decorate the body. As a tattooist, I can apply beautiful and heartfelt designs onto skin (the ultimate surface) thereby reminding and connecting the tattooee to a timeless human experience. […] I expect to have the same freedom to design a complete, however idiosyncratic, concept on skin […]. » Extrait d’un manuscrit dactylographié de Ruth Marten rédigé en 1977.

[24].↑ Le terme idiosyncratique est ici compris au sens de ce qui est proche de la singularité, ce qui reflète la personnalité psychique propre à chaque individu selon la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), https://www.cnrtl.fr/definition/idiosyncratique.

[25].↑ Afin de respecter la vie privée de ses clients qui sont, pour la plupart, des proches, Ruth Marten ne souhaite pas divulguer l’identité des personnes qu’elle a tatoué : « Were I to name names, I would be trod ding on people’s privacy. I will give you some anecdotes […] I tattooed art lovers (Mondrian, Art Nouveau), animal lovers (Dinosaur scenes with erupting volcanoes, etc.) and other culture lovers (Aztec, Japanese, Chinese, Maori). » Propos de Ruth Marten recueillis par Reda Maybury lors d’un entretien réalisé en décembre 2015. Bien que des photographies existent, (voir l’article de Marcia Tucker, « Ms. on the arts. Pssst!wanna see my Tattoo… » publié dans Ms. Magazine en 1975) le cadrage ne permet pas de reconnaître l’identité du tatouée à l’exception de rares cas comme celui de l’acteur Richard Conti, de la conservatrice Marcia Tucker ou de l’artiste Colette.

[26].↑ Traduction proposée par l’auteure pour « I Dreamt a Dream! what can it mean? / And that I was a maiden Queen / Guarded by an Angel mild », premiers vers du poème « The Angel » de William Blake publiée dans la seconde partie du recueil Songs of Innocence and of Experience (1794).

[27].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « This was a portrait of him. He wanted to be this drag‑queen angel and that’s what he became. » Propos de Ken Tisa receuillis par Joe E. Jeffreys lors d’un entretien réalisé en décembre 1994.

[28].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « Ethyl’s my real name. And this tattoo is me. It’s forever. » Propos d’Ethyl Eichelberger recueillis par Goerge Cottingham.

[29].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « This was before AIDS in a New York wherein Women and Gay folk were agitating for recognition and we were sorting out issues of social justice and human relations. I was tattooing concurrent with the Gay Liberation era so I had many fabulous gay clients who were at their zenith in terms of extroversion, self‑decoration, and partying. » Propos de Ruth Marten recueillis par Reda Maybury lors d’un entretien réalisé en décembre 2015.

[30].↑ Le stigmate est ici pensé selon le concept sociologique d’Erving Goffman. Il considère le stigmate comme tout attribut social dévalorisant, corporel ou non, qui est défini par le regard d’autrui et les interactions sociales.

[31].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « It’s a portrait of me as an angel. It was done by Ruth Marten and designed by Ken Tisa […]. It’s to be seen in backless dresses. Japanese criminals had a number tattooed on their back, and if they got out to prison, they’d often have elaborate tattoo done over their entire back to disguise the number. That tradition still goes on. So, my statement was as a non‑member of society and my early fascination with Genet ‑‑ the artist as criminal. I am in that fringe. » Propos d’Ethyl Eichelberger recueillis par Emily Kane.

[32].↑ « He came to me with a drawing in hand done by my fellow artist friend, Ken Tisa of a wacky dancer with twirling scarves. Ethyl requested it to be tattooed over his large back and, it became an important element in his dramatic monologues from the Greek. He would build up the drama and then turn his body, drop his costume and reveal the design. » Propos de Ruth Marten recueillis par Reda Maybury lors d’un entretien réalisé en décembre 2015.

[33].↑ Entre 1972 et 1990, Ethyl Eichelberger écrit près de quarante pièces souvent en vers libres, mêlant improvisations, performances musicales et acrobaties. Intégrant des références du théâtre classique et de la culture populaire ainsi que des éléments autobiographiques comme son statut d’homosexuel à New York, ses pièces sont des (auto)portraits symboliques de grandes dames de l’histoire, de la littérature et de la mythologie. Certaines pièces ont été retranscrites à l’écrit comme Nefert‑iti (cf. Bonney, 2005, 74‑81).

[34].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « I’d been playing a lot of female roles, but I’m not a female impersonator, and I figure this would get the message across. No serious drag queen would have a tattoo across his back. » Propos d’Ethyl Eichelberger recueillis par Goerge Cottingham.

[35].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « I’m tattooed. I did that on purpose to be seen in backless dresses, so people would not forget that I’m a man. They don’t anyway, but it’s one of the ways I’ve tried. I don’t try to impersonate per se. I try to create this feminine character on stage and play the part. But I don’t want you to ever forget that it’s a man doing it. » Propos d’Ethyl Eichelberger recueillis par Uzi Parnes.

[36].↑ Traduction proposée par l’auteure pour « As I get older and wrinkled, it will be beautiful ». Propos d’Ethyl Eichelberger recueillis par Joseph Koenenn.

[37].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « The world I lived in at that time in NYC was rich, convoluted and given to spectacle. Back in the day it was true that people were inventing themselves with a huge support system to encourage them. AIDS came and took many bright lights down, leaving us all in the dark. » Propos de Ruth Marten recueillis par l’auteure lors d’un entretien réalisé en août 2020.

[38].↑ Ruth Marten expose dans différentes galeries et musées : parmi les plus importantes, en 1998 elle propose l’exposition « Pop Surrealism » au Aldrich Contemporary Art Museum à Ridgefield dans le Connecticut, en 2004 « Hair, Untangling a Social History » au Tang Museum à New York, en 2007, « Histoire un‑Naturelle », à la galerie Isis à Londres, en 2009 « Hair on Fire » au Hasley Institute of Contemporary Art à Charleston en Caroline du Sud et elle expose plus récemment au musée Young à San Francisco.

[39].↑ Traduction proposée par l’auteure pour : « Time spent in such an interesting world naturally leads to a certain amount of scholarship. Starting with the western canon of sailing ships, roses, black panthers and daggers, the progression, via the accounts of Captain Cook, is to Polynesia where the word tattoo originated and the practice much remarked upon. Marquesan Island tattoos were bold and extensive bandings, Maori were gorgeous designs concocted to create fear in their enemies. This kind of ritualized social marking is irresistible and I fell hard. I did promote designs that created similar geometrical effects, though these were devoid of the kind of symbolism found in lore of the Pacific Islanders. […] I had a plan to include art from Polynesia to the typical fare. This type of tattoo design has come to be called Neo‑Tribalism. » Propos de Ruth Marten recueillis par Suzanne Unrein lors d’un entretien réalisé en février 2020.

[40].↑ Traduction proposée par l’auteure pour « What would be good for you to observe ‑ and i was also an observant of that New York Lower East Side scene‑ was that a lot of people were beginning to do the piercings and tatooing at that point […] also the end of the 1980s and the beginning of the 1990s but yes, Ethyl Eichelberger was one of the first known to sport that fashion […] It was more than fashion‑ it was a sign of life, of a certain lifestyle to them ! » Propos de Nina Živančević recueillis par l’auteure lors d’un entretien réalisé en avril 2020.