Référence électronique

Bergé C., (2022), « Le poil sur la scène du crime », La Peaulogie 9, mis en ligne le 11 juillet 2022, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/poil-scene-crime

Le poil sur la scène du crime. Connaissance indiciaire et science de l’individuel

-

Description

Christine BERGÉ

Anthropologue et philosophe des techniques, chercheur indépendant. A enseigné à l’EHESS et au Collège International de Philosophie.

Résumé

Poils et cheveux sont de précieux alliés pour déchiffrer les scènes de crime. Sera étudiée la façon dont ils se trouvent à la croisée des sciences du “général” (chimie, biologie) et d’une science de l'”individuel” que la criminalistique cherche à élaborer. Les récits qui émergent des affaires judiciaires abordées ici apportent une contribution importante à l’anthropologie des traces et à l’examen de la connaissance indiciaire ouverte par Carlo Ginzburg. Outre leur valeur métonymique évidente, ces éléments de pilosité illustreront leur dimension caractéristique que nous désignerons comme une « carotte temporelle » capable d’archiver des événements uniques dans une partie du corps (du meurtrier ou de la victime) abandonnée sur la scène du crime. La constitution de cette forme d’archive accompagne ainsi la transformation du poil, indice relevé et devenant une preuve.

Mots-clés

Criminologie, Poil sur la scène de crime, Science de l’individuel, Traces biologiques, Edmond Locard

Abstract

Body hair and hair are valuable allies in deciphering crime scenes. We will study the way in which they are at the crossroads of the “general” sciences (chemistry, biology) and a science of the “individual” that forensic science seeks to develop. The narratives that emerge from the court cases discussed here make an important contribution to the anthropology of traces and the examination of indexical knowledge opened up by Carlo Ginzburg. In addition to their obvious metonymic value, these elements of hairiness will illustrate their characteristic dimension that we will designate as a “temporal carrot” capable of archiving unique events in a part of the body (of the murderer or the victim) abandoned at the scene of the crime. The constitution of this form of archive thus accompanies the transformation of the hair, a clue noted and becoming proof.

Keywords

Criminology, Hair at the crime scene, Science of the individual, Biological Traces, Edmond Locard

Le halo sémantique du terme « poil » est plein de ressources. Hormis l’attrait vers les effluves de la sensualité, l’aura des fourrures, le charme des chevelures, nombreuses sont les aptitudes culturelles à domestiquer cet élément que nous partageons avec l’animal. Le poil intervient en outre dans le langage quotidien pour signifier une dose infinitésimale qui cependant donne la mesure. Nous disons que c’est « au poil » ou « pile‑poil » (pour désigner exactitude et précision) ; on rate quelque chose « d’un poil », « d’un cheveu » (on est passé très près) ; on dit « un poil » de plus ou de moins (pour ajouter ou retrancher la quantité infime qui rend adéquat).

Quantité infime et nécessaire, donc. Quel statut lui donner ? La question est ontologique, éthique, politique. Déjà Socrate s’avoue troublé par le philosophe Parménide d’Elée qui lui demande s’il peut y avoir une Idée des choses « viles » comme la Boue, la Crasse, le Poil[1]. Certes, les Idées du Beau ou du Bien occupent le haut du podium, mais celles des « choses naturelles », où pourrait‑on les situer ? Des choses insignifiantes, accidentelles, inessentielles…

Elles ont trouvé tardivement le regard théorique qu’elles méritaient, l’insignifiant ou le détail ont pris la valeur d’indices. Comment le détail devient‑il indice, ou “signature” ? C’est ce que nous allons observer. Le recueillir et le déchiffrer demande des techniques et des savoirs appropriés, développés depuis la fin du XIXème siècle, en s’appuyant sur un paradigme méprisé par Platon : le paradigme indiciaire, brillamment analysé par Carlo Ginzburg[2]. Ces êtres se trouvent dans les zones de frottement : mélange terre/eau, résidus de productions organiques, échanges entre peau et monde extérieur. Pour ce qui est du poil, il se situe à la croisée expressive entre profondeurs organiques et événements extérieurs : le poil « horripilé » se redresse sous l’effet du froid ou de la peur par exemple. Nous devenons presque comme les chats dont la fourrure hérissée double de volume devant le danger. Cette action du poil est inconsciente, non contrôlable.

Ici nous envisagerons comment le poil, logé dans l’interface soi/monde (la peau) apparaît comme un traducteur sophistiqué, aux yeux de ceux qui observent les scènes de crime. Il nous en apprend beaucoup sur ce qu’est le réel, tissé de rencontres inattendues. Nous allons le cueillir là où ce détail devient crucial. Poils de barbe, poils pubiens, cils, sourcils, cheveux : ces brins de kératine ont leur anatomie, leur histoire personnelle. À moins d’être entièrement épilé et chauve, chaque individu les sème à son insu dans l’environnement. Ginzburg recommande de se pencher sur les êtres infimes qui font la différence et l’identité. Nous verrons comment poils et cheveux contiennent notre mémoire biologique la plus fine. Ils permettent de dessiner nos origines, la couleur de notre peau, nos habitudes alimentaires et les incidents fatals que notre vie peut traverser.

Ils invitent à décrire le lien entre certaines sciences générales (chimie, biologie) et une science de l’individuel, lien que nous aborderons à travers des cas emblématiques. Il s’agit de prélever sur une scène unique (telle scène de crime), les traces d’un événement unique (tel meurtre), c’est à dire un ou quelques poils comme témoins uniques de l’événement, témoins émanant d’une source unique devant être identifiée (tel-le criminel·le, telle victime). À partir de documents publiés entre les XIXème et XXème siècles, le présent travail contribue aux approches sociohistoriques des pratiques indiciaires utilisées en criminalistique par les experts de la police scientifique telle qu’elle s’est constituée au début du XIXème siècle. Un ensemble plus important de ces approches sera développé dans un article ultérieur, à partir de l’observation directe d’une scène de crime‑école de l’INPS à Ecully (Bergé, 2022, à paraître).

Interroger le poil sur la scène de crime s’inscrit en outre dans une anthropologie des traces et des frottements, une recherche des échanges chimiques et biologiques. Le siècle qui vit naître l’approfondissement de la pensée « par les indices » (lesquels sont peut‑être aussi des symptômes) offrit une modification de notre façon de voir. Il s’agit notamment d’envisager en quoi l’insignifiant, aux yeux du profane, s’illustre comme signifiant pour un regard averti ; et donc en quoi le détail se révèle essentiel pour restituer ce qui était caché. Sur la piste du meurtrier, les limiers partent à la chasse aux indices éparpillés dans le réel. Le poil entre en scène, avec sa capacité métonymique : il donne la partie pour le tout, le signe pour la chose. Recueilli, il faut encore pouvoir le faire parler, traduire en un langage technique adéquat toutes les informations qu’il recèle dans le silence de ses éléments matériels.

LA CONNAISSANCE DES EMPREINTES ET LE TEMPS DU POIL

Dans plusieurs textes et articles issus des experts de la police scientifique, le problème rémanent est celui du temps. Il faut tâcher de trouver un maximum de preuves pendant que le suspect réside en garde à vue. Lorsqu’aucun suspect n’est pressenti, le temps compte aussi car les indices demeurent fragiles. Les recherches durent parfois des années, les scènes de crime s’abîment et des protagonistes piétinent de précieux éléments de preuve. Il se trouve que le matériau qui nous intéresse (la kératine du poil et du cheveu) est assez solide pour résister à l’épreuve du temps. Un cheveu serré dans la main d’un cadavre ne subit pas la décomposition au même rythme que celui du cadavre. Il est quasiment imputrescible.

Dans la lutte contre le temps, l’atout majeur est donc l’existence de temporalités différentes. En tant que chasseur, l’humain sait depuis des millénaires comment déceler les traces du fugitif qu’il poursuit, qui « est passé par là ». Le temps des traces (ce qui reste) et celui du corps du fugitif (qui a disparu) diffèrent tout à fait. Le fugitif se divise en deux : les traces qu’il laisse de lui (au présent) appartiennent à son passé, et il emporte au présent le véhicule de sa fuite, son propre corps. Les chasseurs qui se penchent sur les traces de leur future proie peuvent en dessiner le fantôme à partir d’éléments stylistiques inscrits dans le milieu traversé. Ces empreintes issues d’un contact récent deviennent les indices de son passage corporel.

Nous entrons dans le domaine des contiguïtés. Une empreinte est un événement transitoire et unique. Au long de son trajet le fugitif laisse des impacts sur la matière. Pour cela, il faut que les milieux traversés demeurent malléables. Le dosage demandé par l’empreinte est délicat, la terre doit être encore meuble pour imprimer les traces de sabots d’un chevreuil, la boue ne doit pas être trop liquide pour recueillir le dessin des semelles ou de pneus de voiture, seule une neige encore ferme garde la gravure de pieds nus. Les empreintes ont leur propre temporalité, qui sont celles des matières impactées.

L’accès indirect et retardé que permet l’empreinte ouvre le rapport de contiguïtés. Si le chasseur et l’enquêteur rêvent d’un contact avec leur proie, ils se contentent tout d’abord des empreintes qui y conduisent, lesquelles sont des contacts à distance (spatiale et temporelle). Mais il faut faire parler ces traces, quelqu’un doit les déchiffrer et remplacer leur silence par un récit circonstancié. Chasseurs et enquêteurs s’appuient sur de véritables bibliothèques d’empreintes, la capture de la proie commence déjà dans le travail d’archivage des traces. C’est comme un filet qui se tisse, s’étend et se resserre, une main invisible étend son territoire.

Le rapport de contiguïtés est une dimension essentielle du réel au temps présent. Car tous les vivants se déplacent et demeurent au contact des milieux qu’ils impriment. Le frottement entre un être vivant et son milieu est l’occasion d’échanges sur lesquels nous reviendrons. Toute la force du réel réside dans ces traces : un témoin peut bien mentir, ce que racontent les empreintes déjoue les tromperies. Encore faut‑il savoir les recueillir et les interpréter[3]. Ainsi dans le déchiffrage, la typologie des empreintes doit se décliner en un corps à corps individuel entre une proie unique et son chasseur. Ginzburg aborde l’exemple cynégétique : « Au cours de poursuites innombrables, il (l’homme) a appris à reconstruire les formes et les mouvements de proies invisibles à partir des empreintes inscrites dans la boue, des branches cassées, des boulettes de déjection, des touffes de poils, des plumes enchevêtrées et des odeurs stagnantes. Il a appris à sentir, enregistrer, interpréter et classifier des traces infinitésimales comme des filets de bave » (1989, 148) [4]. À partir de sa bibliothèque d’empreintes, le chasseur raconte l’histoire unique de l’animal qu’il piste. De même, dans la chasse au meurtrier, l’enquêteur doit restituer l’histoire unique dont la conduite aboutit au crime. Ce vecteur temporel de l’histoire reconstituée tient compte des temporalités variées des empreintes. Contrairement à une trace de soulier dans la boue, fragile et médiate (l’individu pisté en est absent, il faut retrouver la chaussure), un poil ou un cheveu laissé sur la scène de crime sont une partie de l’individu, identique et comparable à celle qu’il emporte avec lui. Cette partie demeure marquée du sceau de ce qu’il a vécu : le cheveu mémorise les problèmes de santé, les épisodes alcoolisés, les mœurs alimentaires, les gestes d’usures ou frottements répétés. D’ordinaire, une fois semé dans l’environnement, il devient un reste, un résidu sans importance. Sur la scène du crime, le cheveu est une empreinte, la seule partie détachable du corps qui puisse enregistrer des mois de vie.

Lire un poil ou un cheveu demande une question précise, comme dans le cas de suspicion d’empoisonnement ou de prise de drogue, ou bien une question concernant sa forme actuelle (est‑il entier, cassé, a‑t‑il été arraché ?). La connaissance spécifique du temps d’un seul poil devient un précieux appui car il dialogue avec le temps de l’action unique, celle du meurtre, ainsi qu’avec le temps long qui précède l’action fatale. Parfois un cheveu arraché au cours du crime n’est plus entier, il peut avoir perdu son bulbe, situé à la racine. L’arrachement peut témoigner d’une lutte ou de tout autre geste suffisamment violent pour casser le cheveu. Il est alors une trace vivante de la rencontre entre victime et meurtrier, contemporaine du crime. L’intérêt de cette rencontre cassante est que, dans le feu de l’action, elle échappe au contrôle du meurtrier. C’est une revanche pour la victime, que d’attraper une poignée de cheveux et la serrer dans sa main comme ultime témoignage. Ce moment unique, enregistré par le geste, demande un déchiffrage spécifique : il ne peut s’agir d’interroger un poil ou un cheveu en général. Pourtant, comme nous le verrons, il faut encore que les experts (qui analyseront ce cheveu) aient acquis la connaissance des caractéristiques biologiques d’un cheveu humain.

Une fois arraché, le cheveu emporte avec lui le temps au long cours qu’il a enregistré, celui des actions accomplies plusieurs heures, jours, semaines ou mois précédant le meurtre. Dans le sang et les urines, les toxiques sont assez rapidement éliminés. Mais ils laissent dans les cheveux, les poils ou les ongles (les « phanères »), des traces de longue durée. Plus la prise de toxique se rapproche du moment de la mort, plus elle peut en être la cause. Les experts procéderont à une analyse chimique des cheveux du défunt pour documenter et dater cette prise.

Dans sa nature physique, le cheveu se révèle comme document consultable. Afin d’en déchiffrer les temporalités, il faut le lire dans le sens du poil, c’est‑à‑dire celui de sa pousse, de la racine vers la pointe. On sait qu’un cheveu pousse d’un centimètre par mois environ, les tout‑premiers millimètres sont donc les plus proches du jour du crime. Grâce aux analyses chimiques d’un cheveu, les enquêteurs se rapprochent du moment fatal, archivé dans la kératine. Nous allons voir combien ce moment peut s’inscrire d’une façon indélébile dans une temporalité au long cours, et permettre d’ouvrir au présent une enquête sur un événement ayant eu lieu plusieurs siècles auparavant. Nous interrogerons ensuite le mode cognitif mis en œuvre pour pister les indices, et approcher autant que possible les conditions d’un savoir de l’individuel sur d’autres scènes de crime au XXème siècle.

AGNES SOREL. UN CHEVEU EST ETERNEL

Le 13 mars 2005, le docteur Philippe Charlier, médecin légiste, vient recevoir à Bourges un objet un peu particulier : une mèche de cheveux d’Agnès Sorel, maîtresse officielle du roi Charles VII pendant quelques années, morte le 9 février 1450. La conservatrice Béatrice de Chancel‑Bardelot remet au médecin légiste la précieuse mèche appartenant aux collections du Musée du Berry dont elle a la charge à cette époque. En septembre 2004, une occasion avait en effet permis que soit revisitée cette relique. « Le Conseil général d’Indre‑et‑Loire fait transporter, pour des raisons muséographiques, le gisant d’Agnès Sorel depuis le Logis Royal de Loches jusqu’à la Collégiale Saint‑Ours » (Charlier, 2006, 255). Il fut décidé que les restes de la « Dame de Beauté » recueillis dans une urne, seraient soumis à une étude scientifique approfondie (Charlier, 2005, 2006).

Agnès Sorel, fille d’honneur d’Isabelle de Lorraine, rencontre le roi en 1443. Il la fait entrer au service de son épouse, la reine Marie d’Anjou. En 1450, trois enfants sont déjà nés de la liaison du roi et d’Agnès Sorel. Cette dernière est enceinte du quatrième enfant, lorsqu’elle apprend l’existence d’un complot menaçant le roi, occupé à guerroyer en Normandie contre les Anglais. Afin de le prévenir, elle s’y rend rapidement et accomplit en ce glacial début de février un éprouvant voyage. Arrivée à Mesnil‑sous‑Jumièges, elle accouche prématurément de l’enfant, qui ne survit pas. Elle succombe à son tour, en très peu de temps, d’un « flux de ventre ». Aussitôt, sa mort sème le doute, l’hypothèse d’un empoisonnement est émise. Enquêtes et procès vont suivre. Cependant, de nombreux éléments demeurent dans l’ombre.

Les causes de son décès ont longtemps attendu leur élucidation. « 555 ans après cette mort suspecte, écrit Philippe Charlier, un groupe de 22 chercheurs provenant de 18 laboratoires réussit à percer le mystère une fois pour toutes » (2006, 255). Mais on ne disposait pas d’un corps entier. À la suite d’un transfert demandé en 1777 par les chanoines de Loches, les restes de la défunte avaient été recueillis dans une urne de grès[5]. Lors de l’exhumation, les trois cercueils emboîtés formant la sépulture n’étaient plus que débris. Mais les ossements, la chevelure et d’autres parties du corps purent être rassemblés puis transférés sous le tombeau de marbre noir. Ils quittèrent ainsi le chœur de l’église pour être portés dans la nef.

Le corps avait été embaumé avec des herbes et des épices. Le procès‑verbal de l’exhumation souligne la qualité des « cheveux absolument sains, comme ceux d’un cadavre récent » (2006, 256). L’urne fut réouverte à différentes périodes, des mèches de cheveux et de nombreux ossements furent prélevés afin d’être transformés en reliques. Ils sont aujourd’hui éparpillés dans des collections publiques et privées. Cependant les chercheurs disposaient d’éléments suffisants pour faire leur étude. Notamment, « de larges secteurs du crâne étaient encore recouverts par des lambeaux de peau, de muscles, de cheveux et de sourcils ». De plus, de nombreux cheveux étaient épars au fond de l’urne funéraire, parmi les restes organiques.

Les chercheurs réussirent à dater au carbone 14 un fragment de métacarpien pour authentifier le contenu de l’urne, et employèrent d’autres méthodes pour comparer le crâne avec le gisant d’Agnès Sorel, sculpté d’après nature. Le tout concordait parfaitement. Ils examinèrent à l’aide d’un microscope électronique les restes de cuir chevelu pour mettre en évidence le geste familier à cette dame : l’épilation du front, destinée à parfaire l’élégance de son visage. La blondeur naturelle fut également attestée, malgré le dépôt noirâtre brouillant les apparences (dû aux éléments de décomposition et aux sels de plomb provenant d’un des trois cercueils). En outre, l’observation des cheveux avec une loupe binoculaire permit de photographier de nombreux fragments de résille d’or, somptueuse parure qui entourait la chevelure de la défunte[6]. Le travail d’authentification se poursuivit sur plusieurs mèches de cheveux, provenant de différentes collections, dont la mèche conservée au Musée du Berry, en comparant leurs caractéristiques (pigmentation naturelle, section, calibre, dépôt de surface …).

Rappelons que les précieux poils et cheveux sont sélectionnés comme matériel d’observation, leur qualité doit être exemplaire. On ne peut en effet extraire d’informations valides à partir d’un matériel dégradé. C’est pourquoi aujourd’hui les meurtriers brûlent parfois leur victime, dans la crainte des lectures possibles de ces éléments intimes. Dans son article, Charlier publie une photo de « Poil d’Agnès Sorel » observé au microscope électronique à balayage, « au grossissement x 4374 » (2006, 259). La légende indique : « On constate que la cuticule est parfaitement bien conservée ». La cuticule, nommée également « épidermicule » est la couche la plus externe de la tige d’un poil ou d’un cheveu. Elle est formée de plusieurs couches de cellules kératinisées non colorées, disposées en écailles orientées de la racine vers l’extrémité du poil ou du cheveu. Ici, le « bon » matériel est un reflet fidèle des événements qui précédèrent la mort de la jeune femme. Il unit deux types de connaissance : celui qui dresse les caractéristiques et catégories générales (biologiques) du cheveu humain, et celui qui va déchiffrer la suite unique des événements inscrits dans le cheveu.

Une fois l’identification assurée, vint l’enquête sur les causes de la mort d’Agnès Sorel, conduite par l’équipe d’un laboratoire de paléoparasitologie. Dans les restes organiques, les membres de cette équipe ont documenté la présence de nombreux œufs d’ascaris[7]. La favorite du roi prenait un traitement pour tenter de se débarrasser du parasite intestinal, assez répandu à l’époque (certainement dû aux lacunes d’hygiène dans la préparation des aliments). Le traitement comprenait notamment une décoction de fougère mâle, dont les chercheurs ont retrouvé la trace dans les matières organiques décomposées. Ils ont également analysé les cheveux, les poils pubiens et axillaires retrouvés dans l’urne funéraire, ainsi que des fragments de matières décomposées à la surface du crâne. Les analyses révélèrent la présence de mercure dans tous ces éléments pileux. Le médecin légiste rappelle qu’il est classique, dans la pharmacopée médiévale et depuis l’Antiquité gréco‑romaine, d’associer les sels de mercure aux décoctions de fougère mâle pour le traitement des vers intestinaux. Mais les dosages réalisés ici indiquaient, écrit Ph. Charlier, « une très importante concentration de mercure (près de 7% de la valeur massique) au niveau des poils dont la taille n’excédait pas 5 à 6 millimètres ».

Poil Agnès Sorel. Cliché V. Mazel et Ph. Charlier.

Mèche Agnès Sorel, Collection Dubrizay (mèche contenant un des nombreux fragments de résille dorée observée à la loupe binoculaire.

Cliché Ph. Charlier, 2009.Cette mémoire du poil a de quoi étonner. Elle nous éclaire ici sur le destin d’une personne, plus de cinq siècles après le décès. Pour déchiffrer cette mémoire il fallait user d’une technologie appropriée. Restait à savoir si le mercure en si forte dose avait été administré du vivant de la dame, ou si on pouvait incriminer un dépôt accidentel, post‑mortem. Le médecin légiste précise alors le rôle du microscope électronique à balayage en semi‑vide : grâce à lui on put confirmer l’absence de mercure à la surface des prélèvements, ce qui éliminait l’idée d’une contamination post‑mortem. Le fort taux de mercure archivé, pour ainsi dire, dans les éléments pileux indique donc une intoxication aiguë, « ayant précédé de 48 à 72 heures le décès », et qui n’est « pas compatible avec une survie prolongée » (Charlier, 2006).

Un empoisonnement, conclut le médecin légiste. Une question demeure : le surdosage fut‑il accidentel ? La dose fut‑elle volontairement exagérée afin de transformer la drogue en poison ? Et si oui, qui pourrait avoir décidé du geste fatal ? Quelques suspects sont pressentis, mais l’énigme n’est pas encore complètement résolue. À vrai dire, personne ne dispose de la « scène de crime », mais juste d’un indice que l’on fit parler tardivement, par l’entremise de technologies élaborées. Le point fort demeure ici l’exercice d’une science de l’individuel : connaître un cheveu ou un poil comme portion métonymique d’une personne unique dont on cherche à retracer l’événement funeste et spécifique ayant provoqué son décès.

MORELLI, LOCARD ET CONAN DOYLE

La « technique phare » de la médecine légale est l’autopsie, « qui permet de déterminer les causes de la mort d’un individu, d’expliquer les mécanismes l’ayant entraînée, et ce faisant, de fournir au procès pénal des preuves scientifiques[8] ». Il est étrange d’imaginer qu’une autopsie puisse se pratiquer sur des fragments de corps et à distance de plusieurs siècles. Il faut maintenant illustrer la façon dont l’approche d’un cheveu d’Agnès Sorel par les technologies appropriées (qui permettent de voir l’invisible) s’insère dans le paradigme indiciaire développé depuis cent cinquante ans. Pour cela, revenons à l’analyse de Carlo Ginzburg (1989) qui nous donne un précieux contexte de pensée. L’approche du poil sur la scène du crime a en effet bénéficié de l’acquisition progressive de plusieurs cadrages du regard, cadrages qui ont approfondi les conditions d’une science de l’individuel[9]. L’objet abordé devient capable de raconter une histoire intime au long cours, une histoire unique, bénéficiant des apports de plusieurs sciences enrôlées à son service.

Nous envisagerons donc le poil ou le cheveu comme une sorte de « carotte » temporelle, un peu comme les tronçons de glace ou de tourbe prélevés afin d’y déchiffrer la marque d’événements conservés dans l’épaisseur des sols. Ici, le détail qui fait histoire acquiert ses lettres de noblesse, parce qu’il est lu et révélé dans sa dimension d’archive de l’unique. On s’appuie sur cette « mémoire » kératinique fiable, qui a ses lois propres, dont la connaissance scientifique est peu à peu affinée.

Comme le montre Ginzburg, l’émergence du paradigme indiciaire a eu lieu sous la poussée conjointe de trois visions. La première est celle du critique d’art Giovanni Morelli (1816‑1891), qui était également médecin. De ses études de médecine et anatomie comparée, il avait gardé le goût du symptôme et de l’histoire individuelle, tout en demeurant attaché à la quête d’un moyen efficace pour déceler le détail qui identifie l’unique, dans la série des ressemblances morphologiques. Il affectionnait la compagnie des artistes, et le lien se fit rapidement entre ces deux univers, celui de la création artistique et celui de la lecture des symptômes. Qu’est‑ce qui permet presque à coup sûr de déceler la « patte » d’un artiste, autrement dit, de distinguer la copie/les copies de l’œuvre originale ? Le génie de Morelli, tel que je pense pouvoir en résumer le propos, fut de saisir combien l’histoire personnelle d’un peintre jaillit dans la manière unique et spontanée d’esquisser un lobe d’oreille, une boucle de cheveu, un ongle dans le tableau. Le dessin d’un sourire, le regard ou la gestuelle d’un peintre faisaient déjà l’objet d’études approfondies, et pouvaient être appris en atelier. Mais pour ce qui est des détails, ils semblaient échapper à l’attention des apprentis.

Morelli affirme qu’il faut « examiner les détails les plus négligeables », car ils proviennent de la part involontaire du peintre et forment sa signature (1989, 140). En eux s’est déposée une couche archéologique d’émotions et d’expressions, le style inimitable réfugié dans de menus indices. Ginzburg cite alors un texte d’Edgar Wind, pour lequel « Les livres de Morelli (…) sont pleins d’illustrations de doigts et d’oreilles, registres minutieux de ces détails caractéristiques qui trahissent la présence d’un artiste donné, comme un criminel est trahi par ses empreintes digitales… N’importe quel musée d’art étudié par Morelli prend immédiatement l’aspect d’un musée du crime » (1989, 141). Dans cette perspective les indices trahissent l’auteur des faits, ils forment son style. Le paradigme que Morelli propose comme « nouvelle méthode » a été efficace notamment pour réparer une fausse attribution : une Vénus allongée, conservée au Musée de Dresde, fut, un temps, considérée comme une copie d’un tableau perdu de Titien, attribuée à Sassoferrato. La méthode par les détails permit de la restituer à son auteur véritable, le peintre Giorgione.

Ginzburg rapproche la méthode par les détails de celle du détective, tel que Conan Doyle le met en scène à la même époque sous les traits de Sherlock Holmes : « En art, le connaisseur est comparable au détective qui découvre l’auteur du délit (du tableau) sur la base d’indices imperceptibles pour la plupart des gens » (1989, 141). Cette seconde vision doit beaucoup au fait que Conan Doyle était médecin (comme Morelli) et diplômé de chirurgie. Le symptôme révèle une profondeur insoupçonnée. En exerçant ce regard, Conan Doyle put lui‑même réviser des dossiers considérés comme clôturés, et permit que liberté fût rendue à deux victimes d’erreurs judiciaires.

C’est une époque où se développent de fins limiers qui théorisent leur mode d’approche avec habileté. Les premiers écrits de Morelli datent de 1874‑1876. Les romans « policiers » de Conan Doyle, Une étude en rouge (1887) et Les Aventures de Sherlock Holmes (1892) les suivent de peu. La troisième vision sous les auspices du détail fut inaugurée par le criminologue Edmond Locard (1877‑1966), grand lecteur de Conan Doyle, dans les fictions duquel il dit avoir trouvé l’origine de sa vocation[10]. Amateur d’énigmes, passionné de codes secrets et de langues anciennes (il lit l’hébreu et le sanscrit), il accomplit auprès du médecin légiste Alexandre Lacassagne (1843‑1924) ses études de médecine légale, et on lui doit la fondation à Lyon en 1910 du premier laboratoire de police criminelle. Lacassagne, passionné par la psychologie des criminels, s’entoure de spécialistes (chimistes, toxicologues), développe l’art des autopsies et invente les termes descriptifs comme « rigidité » ou « lividité » cadavériques, qui permettent d’évaluer la date du décès.

Locard était donc à bonne école. Il écrivit à Conan Doyle une lettre dans laquelle il lui disait combien ces « petits riens », détails insignifiants (taches de boue, résidus de cendres, terre sous les semelles) doivent être soumis à l’analyse logique, doublée d’une approche scientifique.

En août 2021, lors d’un travail commun sur les Fonds anciens de la BM de Lyon, je parcourais du regard avec mon amie Jacqueline Salmon, les étagères des archives de Lacassagne (Bergé et Salmon, 2021). Bien entendu, Locard n’était pas loin. Nous sommes tombées en arrêt devant de mystérieuses boîtes en carton, malheureusement non communicables au public[11]. Dans l’obscurité d’une salle, les titres alléchants écrits à la plume sur les étiquettes de ces boîtes parlent de « Traces », « Poussières », « Taches », et « Poils » (cette dernière mention, plus discrète, rajoutée au bas d’une étiquette). L’attrait pour ces boîtes m’a donné l’envie d’explorer le poil sur la scène de crime, pour le présent numéro.

Locard effectua sa thèse dans le service de Lacassagne, avant d’aborder l’anthropométrie judiciaire et la dactyloscopie dans le service de l’Identité Judiciaire de la préfecture de police de Paris dirigé par Alphonse Bertillon[12]. Après avoir visité plusieurs laboratoires de police dans le monde, Locard ouvrit à Lyon le premier laboratoire de police scientifique, dédié à l’analyse des traces retrouvées sur les scènes d’infraction ou de crime. Il utilisa le terme de « criminalistique » pour désigner ce travail d’investigation (Marion, 2018, 12) [13].

Dans son courrier, Locard recevait paraît‑il chaque jour de nombreuses mèches de cheveux, non pas en provenance d’admiratrices, mais pour identifier des victimes ou des auteurs de crimes. Dans l’ouvrage de Sébastien Aguilar et Benoit de Maillard (2017), Locard est cité un grand nombre de fois ! Il est en effet l’auteur d’un principe devenu incontournable : « Tout auteur d’un crime laisse obligatoirement sur les lieux de son forfait des témoins matériels de sa présence et emporte avec lui des éléments de ce milieu[14] ». Le principe de Locard attire ici notre attention sur les éléments d’une anthropologie des frottements qui reste à construire. Tout vivant se déplaçant dans le monde ordinaire perd un peu de sa propre matière, qu’il donne à l’environnement dans lequel il se déplace. L’environnement acquiert une couche infime de cette matière étrangère, son ordre est dérangé par le passage de l’intrus. L’usage des lieux s’illustre comme une usure réciproque, et la piste de cette usure recèle de riches informations. A fortiori, sur la scène du crime, la violence des gestes ou des luttes arrache des bribes à un individu pour les donner à un autre. Poils et cheveux sont ici les héros involontaires de ces frottements.

Un seul frottement représente une somme unique et irréductible de micro‑événements que l’on peut restituer dans leur déroulement temporel. Le principe de Locard doit donc être complété par l’approche du principe de Kirk, deuxième pilier de la criminalistique, et qui contient l’énoncé principal sur lequel peut s’appuyer une science de l’individuel. Le criminaliste américain P. Kirk rappelle en 1963 que « tout objet de notre univers est unique […] deux événements aléatoires ne se produisent jamais exactement de la même façon, deux objets n’ont été construits ou fabriqués de la même façon, ils ne s’usent ou ne se brisent jamais de la même façon[15] ». Il insiste ainsi sur la nécessité de « l’observation de l’individualité ». La police scientifique demeure attachée à ce principe « qui introduit l’unicité de la source de chaque trace[16] ».

LA CRIMINALISTIQUE ET LE MONDE DU POIL

Philippe Marion, ingénieur en chef de la police technique et scientifique, nous apprend une curieuse coutume celte encore vivace dans les années 1910 : « Tant qu’une partie d’un criminel reste sur les lieux de son méfait, offrande au destin d’un sacrifice personnel, celui‑ci ne sera pas pris » (Marion, 2018, 88). Une petite partie : ongle coupé, quelques cheveux, ou même des fèces, voilà le style d’offrandes[17].

La criminalistique va retourner ce sacrifice et le transformer en preuve. La piste du poil entre dans l’univers complexe de la médecine légale, et à travers elle, accède au droit, à la justice et à diverses sciences ou spécialités (chimie, toxicologie, parasitologie, armurerie, balistique) dont la sociologie du crime n’est pas la moindre. Comment un cheveu ou un poil peut‑il être versé au dossier des preuves ? Par l’analyse de ses constantes biologiques en laboratoire. Il s’agit, au début du XXème, d’un nouveau mode de recherche des preuves, non plus basée sur la parole des témoins. On laisse ici « parler » le criminel qui par ses gestes abandonne des traces déchiffrables dont l’analyse biologique et chimique permet de constituer un récit plausible. On laisse aussi « parler » la victime dont le corps a capturé la fin tragique de l’histoire. Dans son Manuel de technique policière, Locard écrit donc : « On est alors arrivé à préférer à la preuve testimoniale l’indice, et parmi les indices, ceux qui sont fournis par l’application des méthodes scientifiques. Ainsi s’est créé, sous le nom de technique policière ou de criminalistique, un mode d’administration de la preuve dans le procès pénal, qui consiste en l’analyse systématique des traces laissées par le coupable. Cette analyse implique la connaissance de données chimiques et biologiques[18] ».

Il fallut donc développer ces connaissances scientifiques et les décliner en fonction des éléments individuels à rechercher. Le début du XXème siècle est riche en savoirs et inventions techniques dédiés à la criminalistique, dont une bonne part demande la finesse de lecture des signatures individuelles. Avec Alphonse Bertillon (1853‑1914) se développent (entre autres) l’usage de la photographie sur les scènes de crime et de la dactyloscopie (lecture des empreintes digitales) pour identifier les criminels. Alexandre Lacassagne se passionne pour la balistique qui elle aussi participe aux identifications par une science de l’individuel appliquée aux armes à feu.

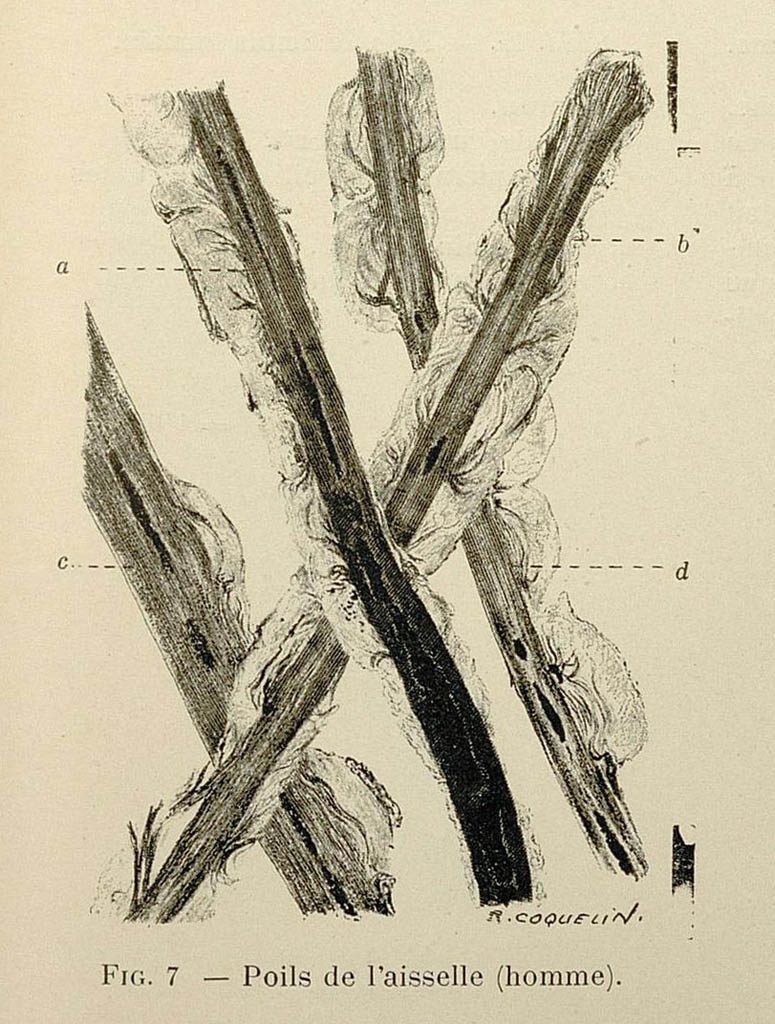

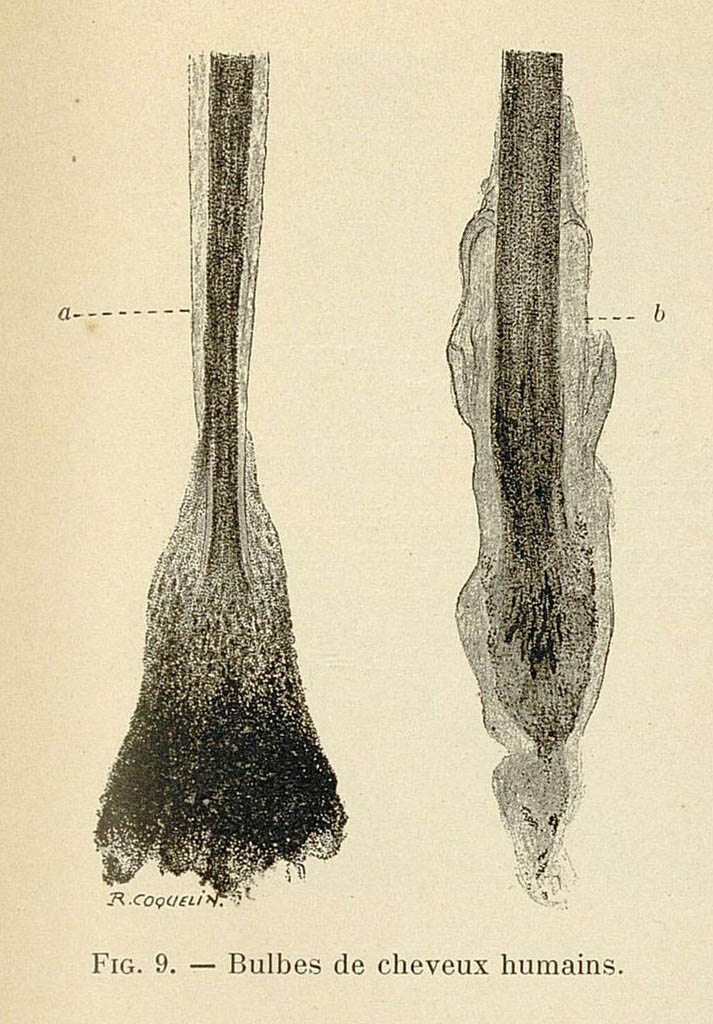

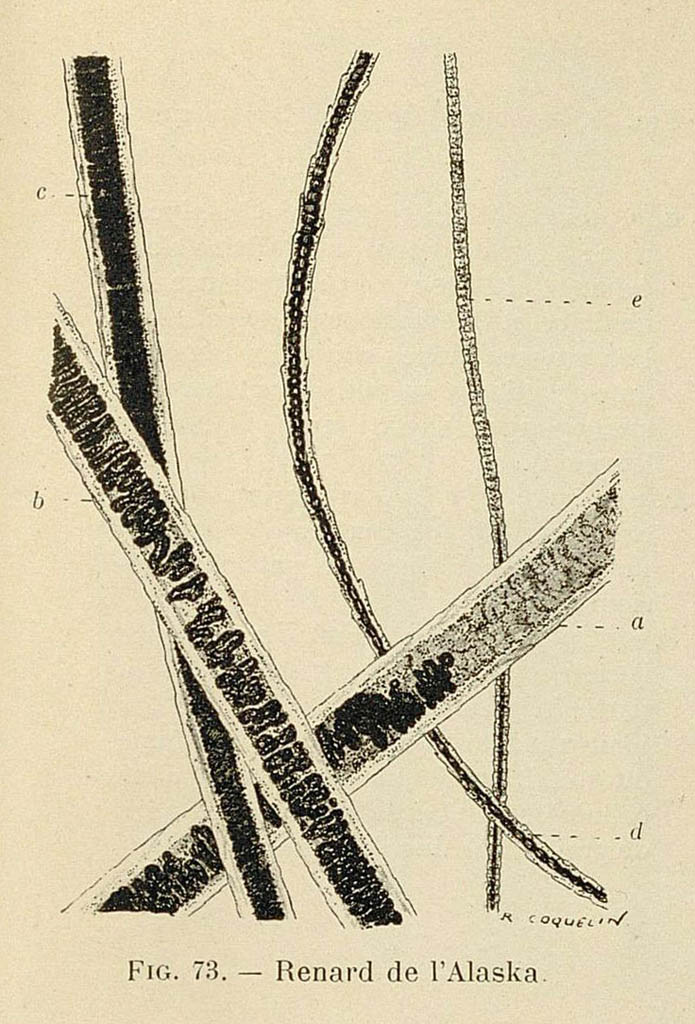

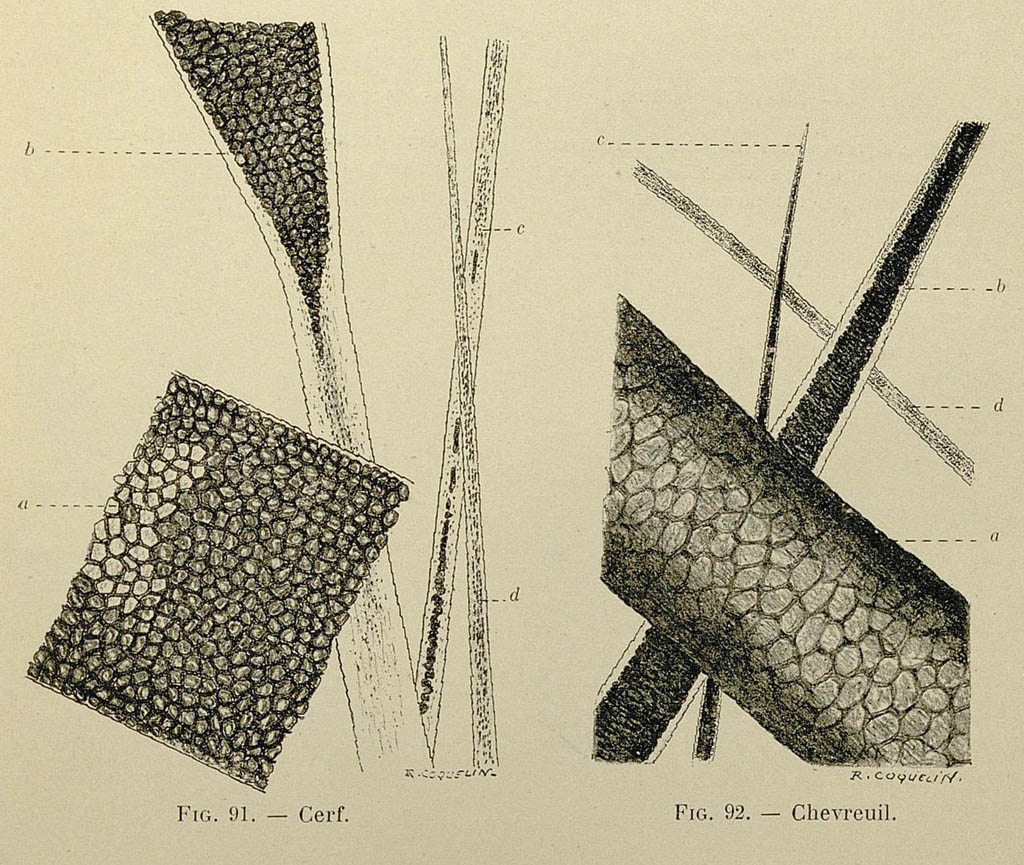

Dans ce contexte s’approfondit l’identification d’êtres uniques (victimes et meurtriers) grâce aux techniques d’observation de leurs éléments pileux (à l’époque, on ne connaît pas encore l’ADN) [19]. Le pionnier dans ce domaine, le médecin pathologiste allemand Rudolf Virchow (1821‑1902), appelé comme expert pour élucider une affaire criminelle en 1861, avait pour la première fois observé des cheveux prélevés sur une victime, mais sans aboutir à un résultat concluant. Locard cherche des applications techniques à partir des savoirs développés par ceux qu’il ceux qu’il appelle des « spécialistes » dans son ouvrage. Il s’agit de Marcelle Lambert, docteur de l’Université de Paris, et Victor Balthazard (1872‑1950), médecin légiste, professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris. Je n’ai pas résisté au plaisir d’acheter, dans son édition de 1910, le bel ouvrage qu’ils ont publié ensemble (Lambert, Balthazard, 1910). Le format, l’imposante couverture aux lettres gravées et dorées, ainsi que les nombreuses planches dessinées par Coquelin, m’ont donné le sentiment que le poil devint à cette époque un authentique objet d’étude. De cette façon je pouvais aborder ce qui se cachait dans les mystérieuses boîtes de la B.M. de Lyon. Dans leur introduction, les auteurs saluent les travaux antérieurs (examens des poils au microscope) attribués à Ch. Robin, d’Oesterlen et Waldeyer, « magistrats qui ont entrevu tous les services qu’ils pouvaient en attendre dans les enquêtes criminelles » (Lambert et Balthazard, 1910, V). Leur argument en faveur du poil est le même que celui de Locard : « la faible valeur de la plupart des témoignages ». Contre la labilité des paroles, la présence et l’abondance des preuves matérielles personnalisées : « Sur les lieux du crime, le meurtrier laisse en tous endroits sa signature, soit sur les objets qu’il touche, soit sur le sol où il marche » (Lambert et Balthazard, 1910, VI).

Mais le monde du poil, comme celui des traces (auquel il appartient) est fragile. Dans ces espaces de frottement, des bouleversements supplémentaires s’ajoutent à la scène du crime lorsque les premiers témoins, puis les enquêteurs, y font intrusion. Des échanges indésirables brouillent les pistes de lecture des indices : « Les constatations sont d’ailleurs souvent impossibles par la maladresse des premiers individus parvenus sur les lieux du crime, qui bouleversent les traces laissées par les meurtriers et laissent les leurs propres en tous endroits ; il est regrettable que dans bien des cas les officiers de police judiciaire et les agents de l’autorité eux‑mêmes soient responsables de ce manque de précaution ». Aussi Locard obtient l’autorisation de faire une conférence d’une heure par jour aux agents et inspecteurs de police sur les nouveaux procédés d’identification des criminels et sur l’importance de préserver les lieux avant l’arrivée du personnel du laboratoire de police scientifique : Ne toucher à rien avant l’arrivée des hommes du laboratoire[20]. Les efforts technologiques apportés au cours du siècle suivant ont permis d’éviter ces maladresses, au profit d’une réelle préservation des preuves.

Il est amusant de voir le poil, objet autrefois facilement associé aux souillures (en tant que reste humain), désormais traité avec précaution et désir de « pureté » envers la scène où il se trouve. Comme signature, il doit être préservé des mélanges inopportuns. Il devient un objet majeur, puisque « parmi les objets que les meurtriers abandonnent le plus souvent à leur insu sur les lieux du crime, il faut signaler en premier lieu les cheveux et poils » (Lambert et Balthazard, 1910, VII). L’intérêt de leur ouvrage réside dans une comparaison fine entre poils humains et poils animaux. « Le meurtrier peut en effet laisser sur les lieux du crime les poils de la fourrure dont il est vêtu ; sur un vêtement, existent parfois des poils d’animaux domestiques qui permettent de retrouver son propriétaire ou d’en indiquer la profession ». De proche en proche, on s’aperçoit que l’écosystème du meutrier vient se frotter à la scène de crime.

M. Lambert, V. Balthazard, dessins réalisés par C. Coquelin, (1910), Le Poil de l’homme et des animaux. Application aux expertises médico‑légales et aux expertises des fourrures. Paris : G. Steinheil éditeur. Pl. II. Fig. 7. – Poils de l’aisselle (homme).

M. Lambert, V. Balthazard, dessins réalisés par C. Coquelin, (1910), Le Poil de l’homme et des animaux. Applications aux expertises médico‑légales et aux expertises des fourrures. Paris G. Steinheil éditeur. Pl. III. Fig. 9. – Bulbes de cheveux humains. Homme.

M. Lambert, V. Balthazard, dessins réalisés par C. Coquelin, (1910), Le Poil de l’homme et des animaux. Applications aux expertises médico‑légales et aux expertises des fourrures. Paris G. Steinheil éditeur. Carnivores. Canidés. Pl. XIX. Fig. 73. Renard de l’Alaska.

M. Lambert, V. Balthazard, dessins réalisés par C. Coquelin, (1910), Le Poil de l’homme et des animaux. Applications aux expertises médico‑légales et aux expertises des fourrures. Paris G. Steinheil éditeur. Bisulques. Polydactyles non ruminants – Cervidés. Pl. XXIII. Fig. 91. – Cerf. Fig. 92. – Chevreuil.

Non seulement le poil participe à l’identification du meurtrier, mais il participe également à l’identification d’animaux présents sur les lieux lors du crime grâce aux éléments de leur fourrure. Le monde du poil se prolonge d’une façon étonnante, sous la plume de ces auteurs. On le voit éclairé par le faisceau des sciences naturelles. D’une part, ils retrouvent dans leurs observations les « classifications des zoologistes » ; d’autre part, ils inscrivent le poil humain dans son histoire évolutive au sein du monde animal : « Par l’étroitesse de son canal médullaire, la finesse du pigment de la substance corticale, la minceur de la cuticule, le poil humain se distingue aisément des poils animaux » (Lambert et Balthazard, 1910, IX). Le poil dispose donc d’un territoire étendu dans le temps et dans l’espace. Parmi les travaux que citent ces auteurs, on note l’Atlas ders menschlichen und tierischen haar (Atlas des cheveux humains et animaux) publié en 1884 par l’anatomiste allemand Wilhelm Gottfried Waldeyer‑Hartz (1836‑1921), l’un des pionniers de la théorie neuronale de l’organisation du système nerveux (il inventa le terme de « neurone ») ; et l’ouvrage de Friedenthal publié en 1908, Das Haarkleid des Menschen, une étude des cheveux de diverses « races » humaines. Mais nos deux auteurs en soulignent certaines lacunes, notamment en ce qui concerne l’examen microscopique des poils.

Leur ouvrage comble donc ces lacunes grâce au travail accompli dans deux laboratoires d’histologie[21]. Nous voyons alors comment peuvent s’esquisser quelques rencontres entre écologie du poil et criminalistique. Si nous envisageons les choses du point de vue du poil, il y a beaucoup d’histoires à raconter. Car les éléments pileux fabriquent leur fabuleuse bibliothèque en capturant les bribes de leur environnement extérieur (poussières, pollens, matières grasses, fragments de végétation) susceptibles de compléter l’identification de la scène de crime. Parfois même en rapport avec une profession déterminée : « poussières blanches d’amidon ou de farine chez les meuniers ou les boulangers, de sucre chez les raffineuses, poussières brun rougeâtre de rouille chez les ouvriers métallurgistes, de colcothar chez les polisseuses, poussières vertes chez les chaudronniers, noires chez les mineurs et les charbonniers ; ce sont là des signes particuliers d’identification d’importance capitale, mais rarement constatés » (1910, 194). Toute une sociographie devient lisible dans ces bibliothèques d’éléments pileux : habitants des villes ou des campagnes, individus qui se colorent les cheveux, individus atteints de maladies parasitaires des poils et du cuir chevelu, avec leur cortège de spores de champignons, teignes, lentes ou larves de poux. On lit, à propos de ces derniers : « À la mort de l’individu, les parasites succombent ou abandonnent le cadavre ; on pourra donc trouver sur ce dernier quelques échantillons desséchés de ces parasites, et plus souvent encore leurs lentes. Mégnin a pu ainsi établir l’état de malpropreté dans lequel vivait un enfant dont le cadavre avait été découvert plusieurs mois après la mort » (1910, 196). L’individuel interrogé s’écrit en capturant les éléments d’un écosystème, et se lit dans le langage de plusieurs sciences convoquées.

POUR UNE POIGNEE DE CHEVEUX

Au moment où Lambert et Balthazard approfondissent leurs recherches, intervient en juillet 1909 « l’affaire de la rue Voltaire ». Un crime devenu célèbre certainement à cause de l’extrême violence dont il témoignait, mais aussi parce que deux femmes (victime et meurtrière) en furent les protagonistes. L’histoire, résolue grâce à une poignée de cheveux, a fait l’objet de nombreux récits dont celui de Victor Balthazard, appelé sur les lieux en tant qu’expert en éléments pileux[22].

À partir d’archives, Michel Malherbe décrit en détail ce crime sordide, prémédité, accompli sous l’emprise « de la jalousie et la cupidité », témoignant d’une « sauvagerie » peu commune[23]. Comme en témoigne à l’époque Balthazard (qui examine de nombreuses affaires sous l’angle des poils et des cheveux), le cadavre de Germaine Bichon (18 ans) est découvert le 18 juillet 1909 dans l’appartement d’un bureau de placement, propriété de Albert Oursel, 1 rue Voltaire à Paris. La victime est de suite identifiée par la femme de ménage de M. Oursel, lequel ce jour‑là était parti rendre visite à sa mère. Une question se pose : comment est entré le meurtrier, qui a fait effraction dans le domicile ? Le visage détruit, le crâne entièrement broyé sous les coups, la tête de la victime « a été frappée de trente‑sept coups de hachette, neuf portés avec la partie tranchante de l’arme, vingt‑huit avec le talon de la même arme formant marteau », la jeune femme « a succombé à des fractures du crâne, avec attrition de la substance cérébrale » (Lambert et Balthazard, 1910, 209). Des lésions multiples permettent d’affirmer qu’une lutte a précédé la mort. Dans ses deux mains, on retrouve de longs cheveux blonds, laissant supposer que « le meurtrier pouvait être une femme ».

Au début, les recherches se concentrent sur la question de l’effraction : comment l’assassin est‑il entré dans le domicile, celui‑ci étant fermé de l’intérieur ? « Les enquêteurs se trouvent face à une sorte de « mystère de la chambre jaune » version revue et corrigée », écrit M. Malherbe. Puis les regards se tournent vers les cheveux que la victime a capturés. Balthazar documente les « Poils trouvés dans les mains de la victime » : « Il existait un certain nombre de poils dans chacune des mains ; ces poils très longs (plus de 15 à 20 cm) et minces, étaient enchevêtrés dans les doigts et souillés de sang ; c’étaient manifestement des cheveux de femme et nous les avons recueillis séparément pour chaque main » (1910, 209). Pour les conserver et les adapter à l’examen, les cheveux sont préparés « par un séjour dans une solution de carbonate de soude à 2%, pour les débarrasser du sang qui les souillait ; ils ont été lavés ensuite à l’eau puis à l’alcool et collés avec une solution de gélatine sur une lame de verre en les enroulant sur eux‑mêmes. Ces cheveux ont finalement été montés dans le baume du canada » (Lambert et Balthazard, 1910, 210).

Un des cheveux trouvés dans la main droite de la victime est brun, de gros diamètre (110 µm). La victime a les cheveux très bruns, avec quelques cheveux châtains. Tous les autres cheveux, châtain clair ou blond, sont très fins (60 à 80 µm). Au cours de l’enquête, des témoins permettent d’orienter les soupçons sur Madame Bosch, née Rosella Rousseau, ancienne employée de Monsieur Oursel : elle vint soi‑disant rendre visite à la jeune fille qui « malheureusement était absente », confia‑t‑elle à quelques personnes qu’elle croisa dans les escaliers. Mais sa chevelure blonde fut remarquée par ces témoins. La concierge de l’immeuble confirma la venue de la dame en question.

Sur la suspecte rapidement interpellée, Balthazard prélève alors quelques cheveux qui sont examinés, ainsi que ceux d’une autre femme, Madame D. Les hypothèses sont discutées à partir d’une mesure soignée de tous ces éléments pileux, ainsi qu’une observation de la région temporale gauche de Madame Bosch : à la loupe apparaît une lacune de cheveux, d’autres cheveux sont cassés. En outre, « quelques follicules pileux (sont) vides de leur contenu et très légèrement ecchymotiques » (1910, 211) [24]. Enfin, après examen au microscope, la conclusion est fixée : « les cheveux présents dans les mains de Germaine Bichon ont été arrachés à la femme Bosch ». Quant au cheveu brun et épais, après comparaison, il est attribué à la victime.

Hormis le couple contrasté des chevelures (la brune et la blonde), le contexte social dans lequel l’agression fut accomplie illustre la disparité entre les deux femmes. La victime, elle aussi employée par Monsieur Oursel, avait fini par devenir sa maîtresse. Installée dans le confortable appartement, elle avait reçu l’approbation tacite de l’entourage qui appréciait le couple. L’avenir s’ouvrait devant elle : enceinte de sept mois et peut‑être bientôt épouse officielle. La meurtrière, une chômeuse en instance de divorce, avait retrouvé un compagnon. En apparence venue pour dérober des biens en l’absence du propriétaire, elle fut peut‑être surprise par la présence de la jeune fille ce jour‑là. Une rencontre qui leur fut fatale.

D’autres descriptions, données par Malherbe, enrichissent la palette des indices. La meurtrière abandonna derrière elle plusieurs objets, dont une épingle à chapeau. Dans la pièce servant de bureau pour M. Oursel, les policiers découvrirent un petit peigne utilisé pour une coiffure féminine, ainsi que des épingles à cheveux, semblables à celles qui appartenaient à Madame Bosch, identifiées après perquisition à son domicile. On aperçoit ainsi les éléments pouvant contribuer à la chevelure d’une femme, et devenant indices une fois déposés sur la scène de crime[25].

Au domicile de la dame Bosch, enfin, furent trouvés des vêtements fraîchement lavés, sur lesquels les experts identifièrent des traces de sang et de résidus organiques. Le procès s’ouvrit le 9 février 1910, année de publication du livre de Lambert et Balthazard. La meurtrière confondue par ses propres éléments pileux avait fini par avouer son crime, et malgré sa tentative pour plaider la légitime défense, elle fut condamnée à la peine de mort.

LA SCENE DE CRIME, REFLET DE LA SCENE PUBLIQUE

Comme nous le voyons, le poil ainsi révélé sur la scène de crime dévoile à son tour le tableau social dans sa complexité. En son sein se tissent des liens sociaux brutalement figés au moment d’un événement unique (la séquence d’actions résumée sous le terme de crime), mais demeurant toujours lisibles. Ils donnent naissance à des récits qui mettent en scène ces « histoires de vies » dont Lacassagne était passionné. Les expertises conduites pour élucider les cas d’infanticides illustrent tout un état des couches sociales défavorisées. « L’examen des poils permet de déterminer l’âge d’un fœtus […], à l’âge de cinq mois, le corps est entièrement recouvert de duvet. La chute des poils se poursuit pendant les trois derniers mois de la grossesse, sauf pour les cheveux, les cils et les sourcils, dont le développement s’accentue au contraire » (Lambert et Balthazard, 1910, 205). Cette observation nous laisse entrevoir les pratiques sociales de l’infanticide et de l’avortement, avec la découverte de poils de fœtus sur des linges et draps de lit, qui en constituent les « preuves matérielles » (Lambert et Balthazard, 1910, 206). Attentats à la pudeur et homicides partagent aussi des histoires de poils. La découverte de poils pubiens sur la chemise d’une petite fille permet parfois de retrouver l’auteur du viol et de contribuer à sa condamnation. Également, « sur les cadavres de femmes victimes d’un meurtre, il est toujours indiqué d’examiner soigneusement un certain nombre de poils du pubis sur lesquels on retrouve des spermatozoïdes dans la plupart des cas où le meurtre a été précédé d’un viol » (Lambert et Balthazard, 1910, 207).

Dans le crime s’inscrivent les problématiques banales mais insistantes des conflits psychiques et sociaux[26]. Ladite « scène de crime » se lit alors comme un microcosme reflétant l’énergie de ces conflits portés jusqu’à la mort. Incarnés dans le drame violent, ils y trouvent une forme de résolution, si on considère que les vols, viols et vengeances meurtrières offrent aux criminels une réparation, par‑delà l’explication causale des faits. La scène de crime constitue un lieu de tensions psychologiques et physiques débouchant de fait sur un échange social partiel (donner la mort, gagner un bien). Jusque dans son aspect cynégétique, elle réalise des permutations économiques et symboliques (don/vol, vie/mort, perte/gain). Ce faisant, elle dessine un espace d’effraction. La violation des « territoires du moi », comme dirait Goffman, y est manifeste : intrusion dans l’intimité d’un logement, d’un corps, transgression des principaux tabous[27]. L’effraction peut se déchiffrer comme symptôme d’un moi lacunaire, un moi « troué » (celui du criminel). La scène de crime représente un espace où les distances sociales ordinaires qui protègent les individus, distances analysées par Goffman, sont anéanties[28]. Elle exprime en condensé les malaises, souffrances, jalousies, haines et autres perturbations psychosociologiques qui poussent les auteurs de crime à outrepasser les fameuses distances. C’est pourquoi les zones de frottement s’y expriment d’une façon privilégiée, le criminel ayant brisé le cercle d’intimité de la victime. La notion de recherche d’identité est d’autant plus cruciale que les frontières sont déchirées.

Dans ce lieu de résolution par la violence, la société troublée désire réparer l’accroc fatal en tissant une intense trame de dialogues entre le domaine judiciaire et celui des expertises médicales autour d’une autre scène : celle de la salle d’autopsie. Le terme de « scène de crime » ne dispose pas lui‑même d’une définition aboutie ou stable. Comme le souligne Ivan Ricordel : « La scène de crime est au centre de la criminalistique. C’est un enjeu majeur pour l’enquête judiciaire. L’évolution de sa gestion a été déterminante ces dernières années mais elle est loin d’être achevée et les concepts ne sont pas encore clairement définis et/ou utilisés par les différents acteurs. L’exploitation de la scène de crime, point‑clé d’une affaire, reste encore dans certains cas un maillon faible dans l’enquête » (2015, 32).

Aujourd’hui le concept de scène de crime ne désigne plus une scène unique (un temps/un lieu) mais vise ce qu’on pourrait désigner comme un réseau d’événements connectés (dont l’ensemble demeure cependant unique, spécifique). La théâtralisation apparente de la scène de crime à la fin du XIXème siècle s’est effacée progressivement, laissant la place à une vision plus développée dans le temps et dans l’espace. « Il n’existe pas véritablement de définition de la scène de crime », rappelle Ricordel qui désigne ainsi « l’ensemble des lieux et des personnes, liés à un crime ou un délit, justifiant l’intervention des services de police ou de gendarmerie », de « toute scène d’action ou d’activité pouvant posséder une nature criminelle », ce qui permet d’inclure une découverte de cadavre même sans circonstance suspecte ou de « tout lieu ayant un potentiel de révélation d’indices de commission d’une atteinte à la loi pénale » (2015, 32). Ces notions sont très larges, « une scène de crime peut donc comporter plusieurs lieux : le corps du délit proprement dit, le lieu de sa découverte, le lieu de sa provenance, le lieu de découverte des indices, un véhicule ayant servi au transport d’un cadavre, les voies d’accès et de fuite, le domicile d’un suspect, le domicile de la victime. L’exploitation de la scène ne se limite pas à la découverte et à la récupération des indices. Une scène de crime, c’est bien évidemment une ambiance particulière et l’enquêteur, d’autant plus qu’il a de l’expérience, met tous ses sens en éveil pour alimenter son raisonnement » (2015, 32).

La scène de crime se développe jusque dans l’imaginaire de l’enquêteur, laissant se côtoyer réel et virtuel, probable et improbable, devenant un drame coloré peut‑être par les passions des experts les plus objectifs. Les éléments de langage qui permettent de la construire se développent sous forme de récits dont l’ensemble est résumé sous le terme lapidaire de l’affaire[29]. La répartition des rôles permet de produire ces récits, selon des formats adaptés. Comme le notent Maillard et Aguilar, « le TSC (technicien de scène de crime) rédige l’ensemble des informations liées à l’enquête en cours. Il s’agit là de « la mémoire écrite de l’intervention » (2017, 66).

Entre les objets du délit (traces, indices, corps) et les divers experts, les dialogues élaborent le crime comme espace discursif. C’est ce que montre très bien l’enquête de Romain Juston Morival : le travail sur les énoncés oraux (histoire racontée par les policiers, commentaires au cours de l’autopsie, échanges autour des photos de la scène de crime), puis le travail de relecture des notes, les échanges verbaux poursuivis en marge de toute prise d’écriture, tout cela contribue à élaborer et nourrir la scène de crime, ainsi qu’à construire le sens ou le déroulement probable de l’événement (2020, 111-146). Ces échanges révèlent bien entendu autant de cultures et de profils sociaux qu’il y a de professionnels engagés dans le processus : « … le droit fait parler la science en lui fournissant les ingrédients nécessaires à la réalisation des expertises, lesquelles participent directement à la production d’un récit sur des faits ; une fois que les éléments hétérogènes précédemment décrits sont réunis dans la salle d’autopsie, il manque à la preuve une recette, c’est‑à‑dire un protocole stabilisé permettant de lier ces ingrédients et de les rendre digestes, compréhensibles et mobilisables aussi bien par les professionnels de l’enquête présents en salle d’autopsie que par les professionnels judiciaires mandataires et destinataires des rapports » (2020, 131).

Il faut donc noter qu’à partir de la scène de crime peu à peu élargie, les indices doivent passer, pour ainsi dire, une initiation ; car un indice (poil, empreinte ou tache de sang) n’est pas encore une preuve. De même pour la position du cadavre, ou la cohorte d’insectes qui colonisent les chairs. Pour devenir une preuve, l’indice comme objet unique est d’abord soumis à ce que je décrirais comme une technique de l’écart : la mise sous « scellés » vise en effet à préserver les indices dans un espace neutre, seulement accessible pour les autorités. Tout indice subira un travail de transformation, par l’entremise de techniques spécifiques (matérielles, discursives, juridiques, médicales), à la croisée d’un ensemble d’énoncés et de pratiques de témoignages permettant de corroborer ou infirmer l’intuition ou question première. Le passage par les arcanes de la preuve permet de déterminer s’il s’agit d’un crime, d’un décès pour causes physiologiques ou d’une mort accidentelle. Cette détermination est également fonction de l’infléchissement des différents récits, les résultats de l’autopsie (écartant parfois la thèse criminelle) pouvant parfois, comme l’écrit Morival : « écraser les données de l’enquête (où demeurent les soupçons d’agression) [30] ».

Ainsi la scène de crime, incarnation de conflits sociaux, vient‑elle ensuite incarner (au cours de sa construction pratico‑théorique) l’imbroglio des savoirs et techniques, luttes de récits et enjeux de pouvoirs qui illustrent eux aussi la scène publique. On peut en donner un exemple assez trivial : le seul aspect économique peut faire pencher la balance. Comme nous l’apprennent Maillard et Aguilar, avant même de pouvoir servir de preuve, les objets mis sous « scellés » peuvent attendre longtemps leur tour. « À l’époque de la preuve indiciale, écrivent‑ils, les scellés sont au cœur du processus judiciaire. Mais la gestion des 500.000 objets placés chaque année sous main de justice n’est pas chose aisée. Faute de crédits, le fourgon du tueur en série Michel Fourniret est ainsi resté garé sur le parking du tribunal de grande‑instance de Charleville‑Mézières, au milieu des voitures du personnel de justice » (Maillard et Aguilar, 2017, 50). Par la suite, l’Institut génétique Nantes Atlantique (IGNA) fut chargé d’analyser des cheveux et poils présents dans un fourgon de Fourniret, avec l’espoir de retrouver des traces ADN d’Estelle Mouzin. On peut lire dans Le Parisien du 7 octobre 2013 : « La dernière fourgonnette de Michel Fourniret ne lèvera pas le mystère de la disparition d’Estelle Mouzin. Selon nos informations, les premières conclusions des expertises génétiques pratiquées sur les quelque 4000 éléments pileux prélevés dans ce véhicule n’ont pas révélé la présence de l’enfant, disparue à 9 ans, au soir du 9 janvier 2003, en rentrant de l’école à Guermantes (Seine‑et‑Marne) ».

DE L’INVISIBLE AU VISIBLE. L’INDICE COMME MODE D’ACCROCHE DE PLUSIEURS COUCHES DE REEL

Le mode d’accès aux indices (transformés en objets « scellés » puis en objets de laboratoire, avant d’acquérir le statut de preuve) est donc fondamental. Depuis la fin du XIXème siècle, les enquêteurs ont développé les techniques de visibilité sur la scène de crime. Il est certain qu’un cheveu trouvé dans une main fermée sera plus « visible » qu’un cheveu enfoui dans une couverture. Aussi la scène de crime entretient‑elle une affinité avec les techniques de la lumière. La simple lampe torche demeure un instrument efficace : « Son utilisation sur les lieux permet en général la mise en évidence de grand nombre de traces, lorsqu’elle est utilisée en rasance. Elle révèle des traces de semelle ou d’oreilles, des traces poussiéreuses ou encore la mise en évidence de fibres, de poils, de cheveux ou autres microtraces » (Maillard et Aguilar, 2017, 71). De son côté, la lampe PoliLight (HandScope ou Crime‑Lite) utilise les ressources de l’ultraviolet pour aider au repérage des traces organiques[31]. On voit ici qu’un indice est un mode de rencontre entre éléments du réel.

Le mode d’accès aux indices (en l’occurrence, l’accès aux poils), répond au mode de présence de ces phanères sur la scène de crime. Comme le notent Lambert et Balthazard, « Grâce aux saisies des écailles de leur cuticule, les poils s’accrochent facilement aux divers objets dont la surface n’est pas entièrement lisse ; leur adhérence est même assez considérable, si bien que l’on retrouve constamment des poils sur les vêtements, draps de lit, etc. » (1910, 198). Entre le cheveu (ou le poil) et le milieu dans lequel il est trouvé, s’établit ce que j’appellerai une « accroche » qui peut documenter les éventuels transports d’un cadavre. Il y a parfois de vrais voyages des indices. Cette modalité fonctionnelle de présence du poil (par saisie ou accroche) permet de retracer l’historique des déplacements dans l’espace réel. Ainsi Lambert et Balthazard donnent comme exemple l’affaire Ménager : « les cheveux de la victime, trouvés adhérents à une porte, avec un petit fragment de cuir chevelu », permirent (une fois analysées au microscope) « de démontrer que le crime avait été commis dans la maison et non là où le cadavre avait été trouvé, à 600 mètres environ de l’habitation » (1910, 200, puis 213‑215). En ce sens, l’enquête suture les écarts entre les lieux que le criminel tente de maintenir séparés, alors que l’accroche des cheveux dans la porte lui a échappé.

Il est intéressant de souligner ce point de contact entre l’anatomie de l’élément pileux et la topographie de la scène de crime. Car c’est ce contact pérenne (l’accroche) qui permet de lui faire acquérir son statut d’indice, puis de preuve lorsqu’on identifie son propriétaire (une fois le cheveu soumis à l’expertise et identifié, il devient une preuve).

L’expertise, grâce aux techniques employées, permet en outre d’écarter les apparences telles que les élabore hâtivement la perception ordinaire. L’association spontanée entre des couleurs et des éléments pileux engage à soupçonner le meurtre, mais l’exemple du Triple assassinat de Saint‑Martin‑le‑Gaillard montre les limites du visuel. Chez un des inculpés, on trouva « une hache sur laquelle des taches rouges étaient visibles, ainsi que des débris de poils » que l’on prit tout d’abord pour des cheveux (1910, 201). Les experts purent déterminer que les taches étaient constituées de rouille, et qu’il s’agissait de poils de cheval ou de bœuf. Lambert et Balthazard soulignent que leur travail contribuerait désormais à pouvoir trancher sur l’animal en question (cheval ou bœuf). L’inculpé, un boucher, fut rapidement remis en liberté.

L’usage du microscope a permis d’explorer la nature de poils spécifiques dans l’affaire du meurtre de Madame Gouin, assassinée dans un train en décembre 1909 : de nombreux cheveux blancs et gris (ceux de la victime) « adhéraient » à une flaque de sang ainsi qu’au tapis du compartiment qu’elle avait occupé. Dans la flaque de sang gisaient des épingles à cheveux en écaille, brisées, indiquant que la tête de Madame Gouin avait reposé sur la flaque. Dans ce sang, ainsi que sur les rideaux, les experts trouvèrent d’autres poils. L’examen au microscope confirmait qu’ils n’étaient pas de provenance humaine. On pouvait distinguer des jarres et du duvet[32].

Lambert et Balthazard décrivent en détail les observations de ces éléments pileux dont les jarres présentent « une moelle réticulée irrégulière, avec vésicules larges et ovalaires » : les poils provenaient donc « de renard, car les autres animaux du même groupe ne fournissent pas de fourrure (…) ou doit même penser, vu la faible valeur de l’indice médullaire et l’épaisseur de la jarre, que les poils proviennent d’un renard rouge de l’Alaska » (1910, 212). Sur les rails furent retrouvés une étole et un manchon en renard Silka (le renard rouge d’Alaska) qui furent identifiés comme appartenant à Madame Gouin. Ses deux assassins, arrêtés par la suite, « firent des aveux complets » et décrivirent la façon dont ils avaient procédé.

Terminons l’exploration des modes d’accroche, et par là, des conditions de visibilité du poil, avec ce cas rapporté par Lambert et Balthazard : l’assassinat de la duchesse de Praslin, tuée semble‑t‑il par son époux le duc de Praslin, Charles de Choiseul, le 17 août 1847. Proche de son cadavre était abandonné un pistolet corse. En examinant l’arme, les experts trouvèrent un « long cheveu châtain foncé engagé dans la rainure que forme la culasse de cuivre, au point où elle s’attache à la crosse. A l’extrémité postérieur de la sous‑garde, sur ses bords et sur le bois où elle s’attache, existent deux autres petits fragments de tissu cellulaire graisseux, desséchés, et profondément incrustés dans la rainure de la sous‑garde. Ce lambeau de chair n’est séparé de ceux qui se trouvent sous la culasse que par la partie la plus saillante du bois de la crosse. L’examen microscopique nous montre une matière organisée, dans laquelle on distingue de petites stries de sang et un bulbe pileux bien dessiné que l’on compare sur le champ avec le bulbe d’un cheveu et qui en présente tous les caractères » (1910, 217). Les experts identifient « le tissu cellulaire graisseux provenant du cuir chevelu », et déterminent les blessures sur le corps de la duchesse, dont une trentaine autour du cou, faites avec un poignard. Entre autres, deux blessures ont été causées « par la crosse du pistolet », le cheveu et le tissu graisseux ayant été « détachés, par la violence du coup, de la partie du crâne où siégeaient les plaies » (ibid.). Le cheveu en question ne fut pas comparé avec ceux de la duchesse, car les médecins légistes avaient omis de prélever des cheveux lors de l’autopsie, avant l’inhumation du corps. Mais le présumé coupable, le duc de Praslin, se suicida avant d’avouer le meurtre et mourut donc quelques temps après son épouse[33].

Nous trouvons dans ces exemples l’illustration de la longue chaîne qui relie les divers éléments du réel mis en rapport de contiguïté lors du crime. Les éléments de cette chaîne ne peuvent être désolidarisés, ils sont soumis aux lois physiques et de cette façon forment un écheveau mémoriel unique des événements. Pour être décelé, cet écheveau nécessite l’utilisation de sciences du général (chimie, biologie, etc.) afin d’élaborer la connaissance de l’individuel qui demande l’affinement d’une herméneutique conduisant au réel[34]. Le plus étonnant est par exemple la connexion souvent établie entre les poils et l’arme du crime : crosse de pistolet, couteau, pierre, hache, au long des différents cas observés par Lambert et Balthazard. Le principe physique de l’accroche du poil impliqué fonctionnellement dans sa fabrication naturelle (les écailles), illustre à son tour le principe de Locard à la croisée des deux types de connaissance. Le poil devient un « traducteur » d’un corps à l’autre. Cette accroche physique est elle‑même solidaire d’une faculté de séparation, puisque le poil détache une partie de lui qui vient s’encastrer dans le nouveau milieu (le sang, une pierre, une hache, un couteau…). Le poil détaché et son bulbe forment comme deux parties du puzzle que doivent résoudre les experts, sur cette scène qui offre un espace de « frottements » des plus violents, tels que la matière en est imprimée.

Pour le cas d’Agnès Sorel, dans l’intimité du poil s’inscrivent les événements. On voit que l’accroche (interne, cette fois) réside dans le principe de fixation des éléments chimiques, et demeure à travers le temps. Ce type d’empreinte mémorielle au long cours sera déchiffrée d’une façon plus efficace au siècle suivant, notamment grâce aux avancées de la toxicologie (qui peut lire l’invisible au cœur du poil), mais également celle de l’histologie (c’est‑à‑dire de la préparation des tissus). Savoir recueillir (sans abîmer) et préparer, rend possible l’observation au microscope, permet en outre l’identification de constituants chimiques et la reconnaissance d’éléments de la cinétique cellulaire.

Ces aspects illustrent une caractéristique essentielle du poil sur la scène de crime : sa position entre nature et artifice. Pour déchiffrer ce que la tige pilaire inscrit dans ses tissus, il faut la transformer afin d’établir l’espace de traduction. Le poil, sous forme d’échantillon préparé, travaillé, livre le « visible » qu’il recelait (invisible à l’œil nu), en fonction des différents types de microscopes utilisés. Ainsi les approches scopiques d’éléments pileux font partie des techniques de la vision et révèlent le poil comme document vivant, venu à la rencontre des experts.

Références bibliographiques

Aguilar S., De Maillard B., (2017). Police Scientifique, Paris : Hachette.

Bergé C., Salmon J., (2021). « Une passion du docteur Lacassagne », « Vivre Livre », Gryphe, 27‑28.

Bergé C., (à paraître). « Spectres et lumières. Le crime révélé par la technique », in « Mondes invisibles », Cahiers de l’Herne.

Charlier Ph., (2005). “Vie et mort de la Dame de Beauté. L’étude médicale des restes d’Agnès Sorel”, Revue du Praticien.

Charlier Ph., (2006). « Qui a tué la dame de Beauté ? Etude scientifique des restes d’Agnès Sorel (1422‑1450) », Histoire des Sciences Médicales, XI/3, 255‑263.

Charlier Ph. (dir.), (2009), « Étude ostéo‑archéologique des restes d’Agnès Sorel », 2ème colloque international de pathographie. Loches, avril 2007. Actes publiés, Paris : Éditions de Boccard.

Frappa A., (2020). Edmond Locard et la police scientifique, thèse EHESS, sous la direction de M. Renneville et O. Faure.

Ginzburg C., (1989). Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris : Flammarion, trad. de l’italien par M. Aymard, C. Paoloni, E. Bonan, M. Sancini‑Vignet.

Goffman E., (1973), La mise en scène de la vie quotidienne, 2. Les relations en public, Paris : Minuit.

Juston Morival R., (2020). Médecins légistes, une enquête sociologique, Paris : Sciences‑Po Les Presses.

Kalifa D., (1995). L’Encre et le Sang : récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris : Fayard.

Lambert M., Balthazard V., (1910), Le poil de l’homme et des animaux, Paris : G. Steinheil ed..

Locard E., (1948). Manuel de technique policière, Paris : Payot 4ème éd. (1éd. 1923).

Marion P., (2018). Petites histoires de la police technique et scientifique, French Edition : ed. BoD‑Books on Demand.

Offenstadt N. Boltanski L., Claverie E., van Damme S., (2007). Affaires, scandales et grandes causes, de Socrate à Pinochet, Paris : Stock.

Ricordel I., (dir.), (2015). L’expertise en police scientifique, mis en ligne 25 mars 2015. http://www.biusante.parisdescartes.fr/ressources/pdf/histmed‑asclepiades‑pdf‑expertise_police_scientifique.pdf

Robert J.‑D., (1979). « Connaissance de l’individuel et sciences de l’homme d’après Jean‑Claude Piguet », Revue Philosophique de Louvain, 4° série, T 77/35, 386‑407.

Tsikounas, M., Chauvaud C., Gauvard F., Cadiet L., (2010). Figures de femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, Paris : Publications de la Sorbonne.

Vailly J., (2021). Sur la trace des suspects. L’incorporation de la preuve et de l’indice à l’ère de la génétique, (dir.), Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

[1].↑ Parménide, 130 c.

[2].↑ Sa lecture des traces au long d’une histoire pluri‑millénaire : « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire » (Ginzburg, 1989, 139‑180).

[3].↑ Bien entendu se pose parfois la question de la fabrication de « fausses » empreintes, déposées sur la scène de crime.

[4].↑ Ginzburg souligne cet aspect cognitif : « Il a appris à accomplir des opérations mentales complexes avec une rapidité foudroyante, dans l’épaisseur d’un fourré ou dans une clairière pleine d’embûches. Des générations et des générations de chasseurs ont enrichi et transmis ce patrimoine de connaissances » (1989, 148).

[5].↑ Dans son testament, elle léguait ses biens aux moines de la collégiale Saint‑Ours à Loches, c’est pourquoi son corps y fut recueilli. En revanche, l’abbaye de Jumièges (proche du lieu où elle mourut) garda son cœur.

[6].↑ Je remercie Ingrid Allongé, Philippe Charlier ainsi que Béatrice de Chancel‑Bardelot pour leur aide précieuse et les informations communiquées.

[7].↑ L’équipe du Pr Bouchet (Reims) a étudié le liquide de décomposition solidifié d’A. Sorel (Charlier, 2006, 259‑60).

[8].↑ J’emprunte l’expression entre guillemets ainsi que cette citation à Romain Juston Morival (2020, 8).

[9].↑ Je développe plus loin le concept de « scène de crime ».

[10].↑ Encore de nos jours, certaines vocations puisent à la même source, comme le fait remarquer R. Juston Morival : « L’intérêt précoce de Julie pour la médecine légale s’est éveillé avec la lecture de romans policiers » (2020, 51).

[11].↑ En 1893, Conan Doyle écrivit justement une nouvelle policière sous le titre « La boîte en carton »…

[12].↑ Dactyloscopie : technique qui permet d’identifier un individu par l’observation de ses empreintes digitales.

[13].↑ Le juriste Hans Gross (1847-1915) emploie ce terme pour la première fois en 1893 pour désigner la « science du crime ».

[14].↑ In : L’enquête criminelle et les méthodes scientifiques, paru en 1920. Marion en donne une citation un peu plus développée (2018, 146). Il souligne : « principe toujours d’actualité, jamais remis en cause, et enseigné dans les écoles de police à travers le monde ». Sur Locard, cf. Amos Frappa, thèse EHESS, 2020.

[15].↑ Crime Investigation, seconde édition, Wiley&Sons, New York, 1974.

[16].↑ http://police‑scientifique.science/principes‑locard‑kirk/#.YnpjfFTP2M8

[17].↑ Je remercie Philippe Marion pour les informations qu’il a volontiers partagées avec moi.

[18].↑ Manuel de technique policière, Paris, Payot, 1939, p. 6. Marion reprend la définition de la criminalistique donnée par Locard : « l’étude des techniques d’exploitation des traces de crime » (2018, 12). J’aborde ces techniques dans l’article à paraître, in : « Mondes invisibles », Cahiers de l’Herne.

[19].↑ Les implications de cette technique sont remarquablement analysées dans le collectif réalisé par J. Vailly, 2021.

[20].↑ Cité par Marion (2018, 114).

[21].↑ L’histologie : spécialité médicale et biologique qui étudie au microscope la structure des tissus des êtres vivants (végétaux, animaux, humains) et des cellules qui les composent.

[22].↑ Marion termine son ouvrage par ce cas : « Crime au n°1 du Boulevard Voltaire », 150‑153.

[23].↑ « Du crime au châtiment. Lorsque rôdent les assassins de la Belle Ėpoque », Google Books, 2017. M. Malherbe est un ancien policier du 36 quai des Orfèvres. Cf. aussi D. Kalifa, 1995.

[24].↑ La racine du cheveu est logée dans une cavité du derme (follicule) à l’intérieur de laquelle sa pousse est entretenue.

[25].↑ La meurtrière s’était peut-être recoiffée avant de sortir précipitamment.

[26].↑ Pour aller dans ce sens, cf. le travail de Tsikounas, Gauvard, Chauvaud, Cadiet (2010).

[27].↑ La mise en scène de la vie quotidienne, 2. Les relations en public, Chap. II, “Les territoires du moi”, 3ème partie (“Les modes de la violation”), p. 57‑70. Son approche de la notion d’”empiètement”est intéressante, mais Goffman éventualise à peine le viol, et n’aborde pas le crime. Plus loin, il envisage les conditions de la “vulnérabilité” sociale (manipulation, vol, escroquerie).

[28].↑ Le sociologue analyse l’abolition de ces distances lors de l’entrée dans la « relation » (notamment la relation amoureuse) mais pas dans la relation victime/criminel/lle).

[29].↑ Ici équivalent du terme procès. Pour une discussion du terme dans son historique (Offenstadt et al., 2007).

[30].↑ À propos d’un SDF poussé par un autre dans le canal. 140‑141.

[31].↑ Je développe cette approche par les lumières dans « Spectres et Lumières. Le crime révélé par la techique », à paraître, « Mondes invisibles », Cahiers de l’Herne.

[32].↑ Les jarres sont la partie couvrante, de bonne longueur et assez raide, pigmentée, visible à l’oeil nu, de poils animaux. Le duvet forme la sous‑couche de la fourrure, dont la couleur peut être uniforme ou distribuée en bandes irrégulières.

[33].↑ Cette dernière voulait divorcer de son mari qui entretenait une liaison avec la gouvernante de leurs enfants.

[34].↑ Comment élaborer une science de l’individuel ? La criminalistique tente d’intervenir dans un questionnement dont l’horizon philosophique est aussi complexe que peu abordé. (Robert, 1979).