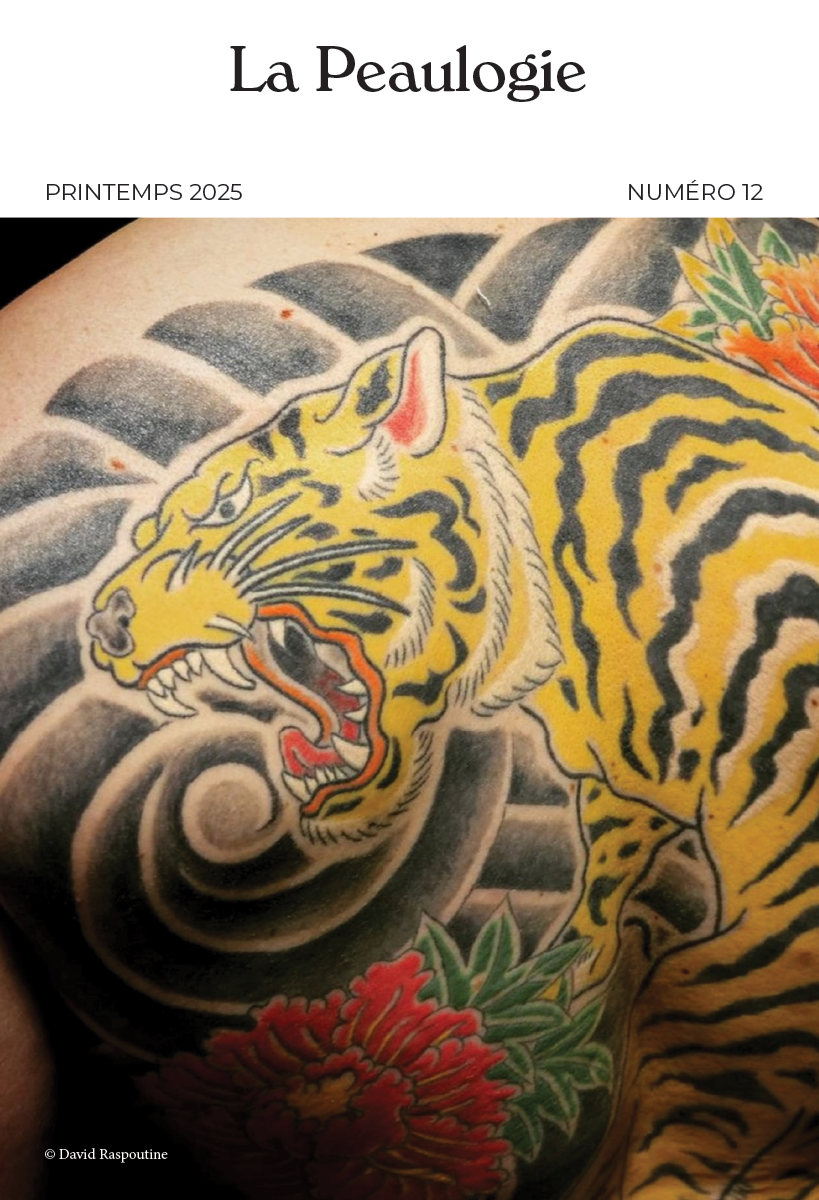

Référence électronique

Vivès V., (2020), « Peaux vives. Reproduction d’une disparition. Remarques autour d’un essai poétique. », La Peaulogie 5, mis en ligne le 25 décembre 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peaux-vives-poetique

Peaux vives. Reproduction d’une disparition. Remarques autour d’un essai poétique

-

Description

Vincent VIVES

Professeur des Universités en littérature française à l’UPHF (Valenciennes). Au sein de l’Unité de Recherche DeScripto ses travaux sont centrés sur la poésie du XIXème siècle, les écritures poétiques et post-poétiques contemporaines.

Il n’y a pas d’archive sans destruction […] L’archive commence par la sélection, et cette sélection est une violence.

Jacques Derrida, Trace et archive, image et art

Dans ce travail d’écriture, l’art de la reproduction (photographie) et la numérotation de l’étant (classification, numérotation) ordonnent une consignation et une administration de la mort sur des peaux vives.

-

- Le tatouage a à voir avec la métaphysique de la présence : tracer le nom de l’autre ou dessiner un pays, un rang, un code, c’est tenter d’ajuster au vivant la vérité dont il veut se parer. Et la parure qu’est le tatouage est une trace qui veut tracer une vérité, qui veut la faire perdurer sur l’espace même de la présence de soi à soi, immédiate, qu’est le corps. Comme si la mémoire et la conscience ne suffisaient pas et que la démonstration de la vérité devait s’inscrire dans le grand livre des peaux, s’archiver dans le vivant (en premier lieu, on tatoue des vivants). Il y a évidemment une multitude de motivations, tribales ou personnelles, fondées sur l’imposition clanique ou sur le choix personnel : mais en deçà des déterminations hétérogènes se maintient la volonté d’arrimer le corps à une vérité, de fondre en un seul lieu la dualité du signe et du corps. Comme si le corps était en souffrance de signes permanents. Comme si le corps devait s’écrire pour effacer la mort qui le ronge.

- Le tatouage est un signe de mort : il est permanent, encré/ancré irrémédiablement pour contrecarrer la perte de l’objet. Or, c’est un objet double annoncé pour l’effacement qu’il a pour charge de maintenir dialectiquement. Il y a en effet l’objet peau et l’objet encré, le moi–corps et le toi-incorporé. Sans doute faudrait-il interroger le tatouage avec la pratique, réelle ou symbolique, du cannibalisme (ingérer l’ennemi, le dieu, la force de l’animal, l’amant ou l’amante, ou encore l’enfant). La trace devient un corps qui entre dans un corps, et le corps devient un double corps, comme dans le délire régalien le corps du roi peut se doubler d’un autre corps sanctifié.

- Le tatouage est un objet de mort et un objet phallique : incorporer l’ancre (du marin), le code de sa sexualité (avec les préférences et les pratiques), le nombre d’animaux ou d’ennemis tués, le rang social, l’animal totem, pour configurer le territoire qu’est le corps et dans lequel le corps prend sens. C’est dialectiquement aussi un moyen de déterritorialisation : on peut choisir de s’inventer une histoire, un récit. Devenir particulier pour le corps, c’est avec le tatouage s’individuer en tant que communauté. Une grande communauté (devenir archaïque, devenir « sauvage », avec, par exemple, le dessin Maori) ou une communauté restreinte (celle des amants, avec le nom de l’objet d’amour).

- Il y a dans le tatouage amoureux une économie du don et du contre don : je me donne à lire à toi en devenant la vérité du lien qui se noue entre moi et toi. Est édicté le contrat où l’autre s’est donné en donnant son nom ou son effigie, et où le sujet devient lui-même l’objet de l’autre : ce qui doit être lu n’est que la peau d’un dictionnaire éditer pour ce dernier. L’attestation d’être est une demande de reconnaissance.

- On notera que, tout particulièrement dans la démarche moderne occidentale du tatouage, non seulement ce dernier a pour fonction de remédier symboliquement à l’effacement des différences (au sein de ce qu’on nomme mondialisation), mais qu’il donne aussi lieu à une effervescence : une fois imposé sur le corps le désir de vérité, chaque vérité doit elle-même être marquée. Le tatouage est rarement seul, isolé, il donne lieu (réellement ou seulement à l’état de fantasme) à une démultiplication. Une fois le corps ouvert à l’appel d’une attestation de désir, à l’assignation à un objet, la répétition des traces devient la dynamique logique. Qu’importe que le corps ne soit pas intégralement couvert de marques. Le premier point sous-cutané sur l’avant-bras ou la cheville est déjà une trace indélébile qui irradie sur tout le corps. Tout corps tatoué sait que son ancre de marin sur l’épaule s’épanche sur toutes les parties, tous les organes ; toute conscience sait qu’une tache d’infamie si circonscrite soit-elle lie l’ensemble de la personne au pilori social.

- Le tatouage contemporain on le sait s’est développé depuis les conduites de monstration de l’érotisation des corps. Être tatoué, c’est être une « bête de sexe » : car s’incorporer la trace de l’autre, dessin ou concept, c’est précisément ne plus être le lecteur mais le livre. Et c’est réduire le livre à des traces, des marques relevant de la nature du désir. On notera certes des pratiques citationnelles (un vers célèbre ou un nom propre d’une célébrité) par lesquelles l’individu se lie à la référenciation : mais le vers de Sylvia Plath ancré sur le dos n’est plus vers, n’est plus littérature, il est devenu en premier lieu le signe du désir.

- « A Lulu pour la vie ». Le tatouage accepte sans souci d’être poncif (là où le désir mal compris de lui-même tombe dans la sentimentalité). Parce qu’il se déploie sur un mode où l’intellectualité présente joue à et tourne autour de sa disparition. Il n’y aurait qu’un intérêt très relatif à se tatouer les impératifs catégoriques de Kant des omoplates aux genoux.

- Le tatouage a à voir avec la présence et la disparition. Signe indiciel, iconique, ou linguistique (là évidemment se loge une distinction qui déborde notre propos présent), il est déclaratif. Même caché il est là, celui/celle qui le porte le sait, il/elle se sait médium d’une vérité. Narcissisme d’un corps qui pense se doter d’une prime de valeur en s’incorporant des « vérités ». Le corps tatoué est (se veut) plus expressif. Il donne le détail de sa vérité, il est une carte à déchiffrer et ainsi se donne comme objet de lecture à l’autre. Mais il y a dans le tatouage une (dé)monstration qui se retourne en effacement. Il y a le corps encré, signalé, déjà stigmatisé, qui concentre en lui le sens et la vérité d’un corps qui précisément n’a plus à signaler autrement que par ce supplément de signe sa vérité. Un corps surcodé se résume au code. Le code-barres social, tribal, défait l’individuation au profit d’un rang. Une croix gammée tatouée sur la nuque défait l’humanité d’un corps perdu dans une communauté qui se définit contre une autre communauté depuis le sadisme et la haine. Mais il y a encore d’autres formes de disparitions. Celles qui proviennent des tatouages faciaux. Car l’encrage du corps et l’encrage du visages sont deux états distincts de l’effacement devant l’impérialisme du signe devant être délivré. Une ancre sur l’épaule ou un prénom sur l’omoplate maintiennent relativement vierge ce lieu du sens qui, dans nos sociétés, se concentre sur le visage (les yeux, ces « citernes » où vont boire les ennuis de Baudelaire, lieu de la signification passive) et la bouche (lieu de la profération d’une vérité active et activée par le corps lui-même). Le tatouage facial défait le visage. Il sature de signe l’espace même de la signifiance. Dédoublant le lieu des signes par des signes, il le neutralise. Le visage parchemin, le visage hiéroglyphe perd sa visagéité (et la promesse éthique qu’y voit Levinas). Nul doute que la peur que nous pouvons avoir, ou le sentiment de peur et d’étrangeté qui apparaît devant un visage tatoué, vient de la terreur de la disparition du visage. Le visage tatoué est devenu une machine encodée, guerrière, qui ne peut plus dire que ce qu’elle dit.

- Pourquoi le corps plutôt que le livre ? Parce que le livre est un espace relatif de signes. La voix (c’est la leçon de Derrida lisant le Phèdre de Platon) dit la vérité d’un corps qui peut prouver son état de vérité. Le livre est un faisceau de signés éloignés. Un livre se porte et se range, un tatouage se porte mais se maintient dans la présence, indéfectible. Ce dernier maintient la vérité dans une présence inaliénable. Il est démonstratif (notons d’ailleurs la fierté des porteurs de signes encrés en eux). Il dit une vérité qui doit se maintenir autant que le corps (mais un corps qui trouve en lui les indices de son éternité), et il dit une vérité qui ne peut varier. Vérité historique, parce qu’elle est liée à l’histoire d’un corps particulier, vérité anhistorique, parce qu’elle ne peut plus se modifier selon le temps du corps. Le tatouage éternise et la vérité et le corps. Il l’absolutise (contre la mort, car le tatouage joute contre la mort, qui gagne).

- Le tatouage est une marque majeure de désir et d’angoisse. Est-il mélancolique, comme ces objets que le sujet incorpore en lui-même afin de n’en pas faire le deuil ? Effroi et désir mêlés très certainement disent le fantasme d’une vérité devant durer autant que le corps, et le corps autant que la vérité. Dans ce va-et-vient se constitue une éternité du signe et du corps. Ainsi a-t-il pour fonction de lutter contre le changement du corps lui-même (« ton nom tatoué sur moi prouve que mon corps t’aimera toujours ») tout comme il doit enrayer la modification et l’effondrement de l’objet (« toujours ton corps aimant sera présent »). Pensée magique proférée, dans le désir et l’angoisse, pour maintenir les deux corps (les deux objets) et le pacte par lequel ils se reconnaissent (le signe tatoué) dans l’éternité de la reconnaissance, de la présence et en finalité du désir partagé. Le tatouage est en finalité le fantasme d’une transitivité amoureuse ou d’une transparence sociale : toujours le lieu où la présence se signale pour se maintenir.

- L’irrémédiable est la loi de l’incorporation graphique sur la peau. Certes les décalcomanies sont de charmantes manies dont les enfants s’éprennent : dans un jeu de fort-da (d’impression et de suppression) qui en fait tout le charme. Pour l’adulte, l’angoisse de la vérité ne peut se permettre cette intermittence et cette fugacité du sens. Le jeu est différent. Il faut maintenir le sens, en signalant par la présence la référence de ce qui doit être révélé (amour, rang etc.). Le tatouage est ainsi une pratique qui tend à rentabiliser la référenciation, ou plus précisément à doter le signe d’un haut coefficient de référencialité.

- Accumulation et rentabilisation du sens : j’écris sur mes épaules et mes avant-bras les noms des pays ou des villes étrangères que j’ai visité, le nom des personnes aimées. On m’impose de porter la marque d’une condition sociale. Ce qui m’est en propre avec le tatouage, c’est ce qui m’appartient, ou ce à quoi j’appartiens. Induisant que sans la marque je suis un homme ou une femme sans qualité. Jeu de présence/disparition, comme dans le code-barres sur la nuque ou l’épaule qui, en tant qu’esclave érotique me fait disparaître comme sujet et réapparaître comme objet de désir. Le corps traversé, pointé, arrêté, fixé par des traces indélébiles, est le territoire d’échanges économiques qui se fondent sur la rentabilisation du signe iconique ou linguistique. Jouir plus du souvenir, de l’autre, de soi. Maîtriser mieux l’individu dans le collectif. Sélectionner, cartographier, classifier : c’est ce qu’avec le tatouage on fait à un corps, à son corps défendant ou à son corps adhérant.

- L’inquiétante étrangeté du tatouage vient d’une violence faite au corps qui peut facilement migrer comme reconnaissance par le corps lui-même de l’érotisation de cette violence. Le tatouage du prisonnier, du sibérien, venu d’une contrainte et d’une aliénation des corps, devient le livre ouvert du renversement de valeur des signes. L’infamie qu’ils représentent devient signe d’une élection. La flétrissure, le marquage de la peau devient une parure interne. Enfin, le diamant ou le diadème (d’infamie ou de puissance érotique) est dans la peau.

- Je l’ai dans la peau dit bien qu’entre le derme et l’épiderme il y a une prime de séduction, une prime d’être. C’est l’ambivalence du tatouage de vouloir introduire de force entre la périphérie et la profondeur du corps – de telle sorte que cela soit et visible de l’extérieur et incorporé, caché à l’intérieur – une présence absentante : indice de présence, preuve de la valeur (par le signe lui-même et par l’acte même qui sait et signe son importance par son irrémédiabilité). Prime d’être : si je t’ai dans la peau, c’est pour toujours. Le tatouage est surplombé par l’effroi de ce qui ne dure pas, de ce qui disparaît, s’efface.

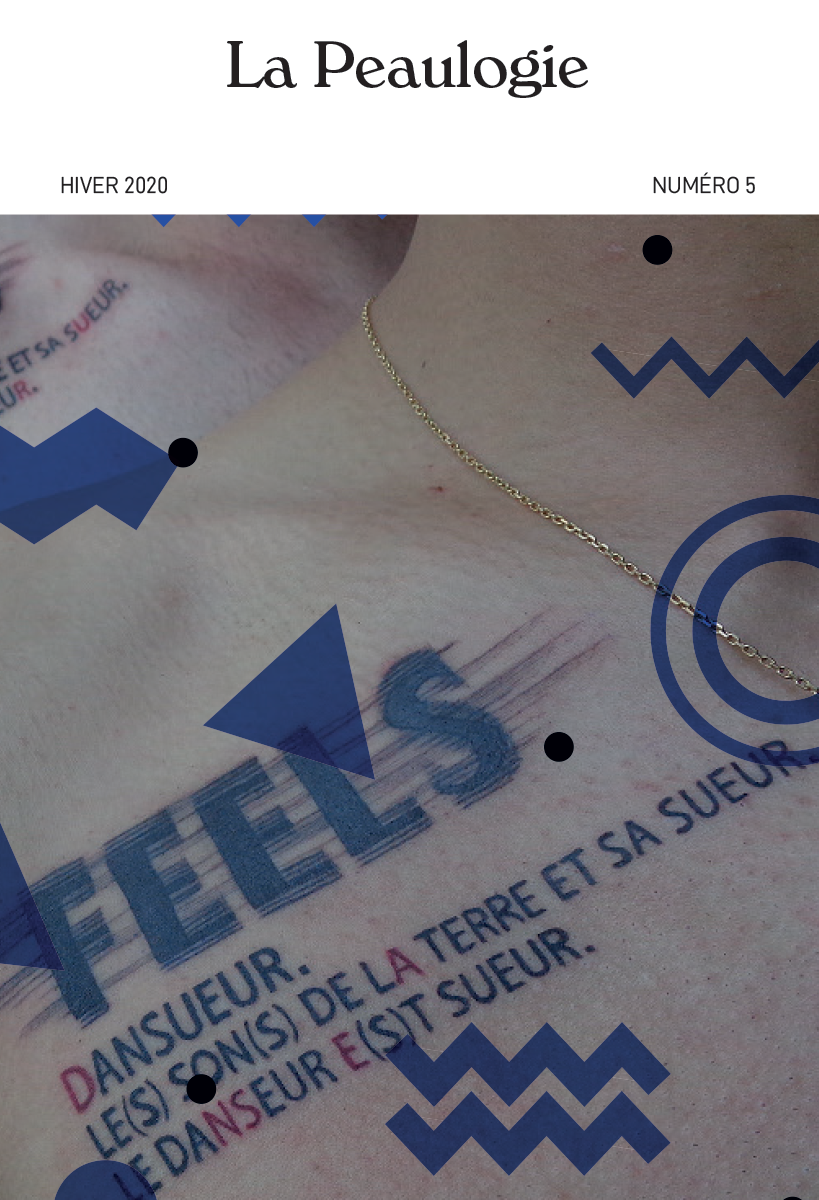

- Il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale une administration et une rentabilisation de l’humain par le tatouage. Dans ce cas précis, le numéro tatoué sur l’avant-bras avait pour fonction de détruire les visages (une fois ceux-ci d’ailleurs photographiés), les visages et les noms. Là, dans le lieu et la logique concentrationnaires, le tatouage n’avait pas pour fonction d’établir un « portrait épidermique »[1] mais d’améliorer les conditions de disparition des corps. C’est ce dont parlent les portraits qui suivent[2].

Sachant que l’homme qui pose devant lui devra finir en un tout petit format, le photographe a capté du visage ce qui lui semble le plus important. Il a fait vite, à peine l’homme assis, pris sur le vif, jusqu’au milieu de la poitrine. A cette époque, les portraits ont tendance à durcir les traits et à vieillir le modèle. Aussi n’est-on pas certain ici de l’âge. C’est sans doute un jeune homme. Vieilli par l’objectif ou par autre chose que le visage ne trahit pas. On ne voit pas les mains, mais on peut imaginer à la tension des épaules qu’elles se tiennent l’une à l’autre dans une grande contraction. Il regarde fixement, droit devant. Les deux sourcils sont arqués et descendent loin sur les tempes, soulignant la ligne elle-même saillante et bombée des pommettes. Sur la photo (c’est un agrandissement), ils mesurent à peu près trois centimètres. Un calcul un peu savant permettrait de savoir combien ils font en réalité. Mais assurément, ce sont de très beaux sourcils, purement dessinés, que prolongent les cils soyeux. Ceux de l’œil gauche s’accrochent à une tache formée sur le papier par l’humidité. Les joues sont creuses et grisées par une barbe de quelques jours. Un nez aquilin descend sur une bouche à la lèvre inférieure plus forte que l’autre, légèrement asymétrique. Soit que l’homme a bougé à ce moment, soit que c’est naturel chez lui

000 128 502

La série ne comporte aucun ordre que l’œil puisse saisir. Elle suit une autre logique. Ici, rien qu’un très petit visage tremblant qui trempe la feuille. Photo, identité : petit rectangle, presque carré. Les cheveux ont disparu. On en imagine la masse depuis les rares vestiges mourant aux tempes. Les traits tirés donnent toute la force aux arcades sourcilières. Deux grains de beauté, presque au centre du front, le signalent, singulièrement. La peau est fine, presque parcheminée par l’âge. Alors, on voit la structure cartilagineuse du nez. Les vêtements aimeraient cacher la maigreur des membres (on imagine : ils n’entrent pas dans le petit rectangle, presque carré), la nervosité des bras mal attachés au corps. Des membres éparpillés et dessoudés par le trop lourd travail, comme on en voit chez les ouvriers des chantiers mal nourris et sous-payés. C’est la faim sans doute, une faim millénaire, qui a fondu les muscles en tendons que la toile de gros drap habille. Le regard semble dire un temps si fugitif qu’on tremble et s’étonne de penser que ce corps ait eu le temps de s’attarder devant l’appareil. Le corps, si on l’estime à partir de ce que le portrait restitue, ne devait pas atteindre 1,70 cm. La toise annonce moins encore

000 128 503

Un peu tachée, la photo reste quand même précise au centre. Mais elle est fanée, écornée. Il faudrait en faire un nouveau tirage, et préserver celle-ci dans du papier de soie, hors lumière. Comme elle est abimée, l’œil a tendance à glisser à l’image suivante. Et pourtant il revient. Ce n’est pas pour le veston froissé et de mauvaise qualité, dans lequel l’adolescent à l’air d’avoir froid. Sa pomme d’Adam est très visible, et ses cheveux longs, mal coiffés, ou volontairement organisés en bataille (cette dernière hypothèse est de loin la plus incertaine), ses lèvres très dessinées lui donnent un aspect androgyne. Il ouvre un peu la bouche, surpris. Mais il n’a pas eu le temps de l’ouvrir entièrement, la chambre noire l’a happé avant. Il regarde un peu en dessous de l’appareil (à ses pieds ?). Il ne sait pas alors la beauté de ses paupières bistrées et lourdes. Il attend qu’on lui parle, ou que quelque chose arrive. Difficile à déchiffrer. Des lobes d’oreilles, dont la gauche est percée (à moins que ce soit l’effet de la détérioration du papier, on ne saura jamais), à la gorge dénudée, un long canal d’ombre descend. Le visage disparaît en se dissolvant dans un blanc de cadmium : le regard n’arrive à en capter ni la totalité ni les détails. Il se dissout dans la matière photographique, en des diverses nuances de gris, comme un lavis à l’encre, extrêmement délayé, ou plutôt, s’il faut être plus précis, comme un dessin à la pointe sèche sur lequel de l’eau serait tombée. La peau est très silencieuse

000 128 504

(On retourne quelques pas en arrière, jusqu’à « L’homme au turban », dont le nœud qui retient le linge est en train de se dénouer) La petite cicatrice est toujours posée entre la lèvre inférieure et le menton, rivalisant avec le sourire agréablement carnassier, subtilement dédaigneux ; le regard est fiévreux, que tord dans son expression le voile d’ombre renfoncé dans les orbites profondément déprimées. Autour des yeux les rides étoilent des phylactères qui disent l’éventail des sens et des sueurs, des jeux de la matière sur la matière. Rom Tzigane métisse, yeux caves, circassiens. Il a le sourire extasié que la fièvre lui donne, comme celui d’un fou : celui des possédées de Loudun, celui des folles mystiques ou des opiomanes. Et son corps décharné se tord sans fin en poursuivant le linge déchiré qui lui enserre les tempes et coule jusqu’à la nuque. On pense à la guêpe rayée coupée en deux, aux martyres, à la beauté laiteuse et jaunie des os vieillis et des chairs d’ivoires blêmes, suintantes des sinistres faces ainsi désirables. Sa tête est un suaire de lange et de corde

000 128 505

Face. Celui-ci est nu. « Nu descendant le mur » (c’est mieux que « 000 128 510 »). D’une nudité qui dégringole, qui chute, qui plonge. C’est par la tresse un peu défaite d’un corps habituellement très soigné, très lavé, que la pente se dessine jusque sur la clavicule. Elle n’a pas eu le temps de se reprendre, de rendre symétrique les deux bords du col de sa robe fermée. Seuls ses yeux maintiennent à la ligne d’horizon les fêtes d’antan. Mais les paupières cerclées n’ont pas dormi, mais les cils lourds se vrillent, mais les lèvres se sont crispées. Elle ne veut pas sourire. Son visage perdu et nu restera. Un visage sans visage. Pas d’âge, pas de poids, pas d’adresse, pas de mémoire. On sait l’art de la reproduction à l’infini

000 128 510

Profil. Vingt ans. Elle vient des lourdes et longues plaines traversées par des rivières de Mazurie serpentant dans les bois de bouleaux, striées par les chemins de terre rendus meubles par la fonte des neiges aux printemps. C’est une paysanne. Elle a vingt ans. Un fichu souligne l’ovale parfait du visage et s’attache derrière la nuque. C’est un fichu à larges motifs naïfs et de couleurs pures, dessinant des fleurs rouges qu’entrainent dans leur danse des animaux peints en vert (poules, chevaux et moutons) pour le dimanche, – un de ceux que portent les femmes qui travaillent dans les fermes. On voit à peine les cheveux à leur racine. On devine la tête (on veut dire : la forme du crâne) auréolée d’un bestiaire aérien. Les pommettes sont hautes, proéminentes et pleines, étoilées de merveilleuses taches de rousseur. Des yeux intelligents, très espacés. Depuis le cou fort mince, on découvre que la maigreur est plus nue et plus indécente que la graisse. Les pupilles sont de la couleur éteinte des cendres de mégots

000 128 516

Toise : 1 mètre 82. Il ne se soumet pas. Tout en lui refuse l’objectif. La raideur de la nuque qui se communique au plissement des yeux et la moue de la lèvre disent : non, (mais aussi) la guerre. Le menton, marqué par une fossette légèrement apparente, en signe de défi, risque à s’élever. Qu’importe que la photo soit mauvaise. Tout en lui dit qu’il a, très tôt, refusé : d’avoir des yeux bleus, de porter un quelconque uniforme, de s’agenouiller devant les autorités sans crédit, de s’encombrer de ceux des objets qui maintiennent l’homme dans les rôles de victimes ou de bourreaux. Les épaules ont pu porter les armes des Républicains d’Espagne (l’association vient de sa peau halée et des yeux très noirs, car on ne sait pas). La bouche dure serre les dents, mais tout le visage chante un air patriotique. L’image noir et blanc se teinte de rouge

000 128 519

De profil, gauche. Rien ne légalise le jeu des substitutions entre la photo, l’identité et le réel. Le visage est étoilé par de multiples tâches de rousseur versicolores dont la variété est réduite par le passage en noir et blanc. Il est d’un ovale régulier, encadré par des cheveux fraîchement coupés en hâte. Et la régularité des taches contraste avec le violent zébrage des épis de la chevelure pointant en tous sens. Le regard n’a aucune expression (la photo d’identité la récuse). De là la qualité de la peau qui ressort, de ce corps qui tend à revenir au calme et à la sécurité de la vie organique. Ne plus être qu’un amoncellement d’atomes, être la matière. Alors l’étoilement qu’on avait cru chaotique se perd dans la masse des différentes grisailles de la photographie. Il y a le droit au silence et le devoir de parole. On voit la masse absolue de la mort c’est comme ça que dit Eluard dans ses dents disjointes et déchaussées, sur sa peau trop faible. Quelque chose comme ça, très fort, mais sans éclat. Son visage (elle doit avoir 30 ans), les yeux clairs et les pommettes saillantes, l’ossature apparaissant à l’articulation de la mâchoire, et le cartilage du nez presque palpable sous une peau très fine. Au-delà de la présence de son visage, il n’y a rien. Le peu du corps qu’on voit excède les bornes et rien ne le mesure. Aussi il aurait fallu plus de place entre les caillots étranglés auquel on compare les yeux. Elle est un corps qui s’entasse sur des corps comme sa photo s’additionne à l’accumulation des portraits conservés sur les murs lépreux blanchis avec une peinture qui ressemble à la chaux

000 128 529

[1].↑ Reprise du terme proposé pour une de ses œuvres par Jacques André, artiste réalisateur performeur, dont le travail croise entre autres les questions du corps et de la science. https://jakesandrecom.wordpress.com/

[2].↑ Le lien entre ce qui vient d’être dit du tatouage en général et ce qui suit ne peut être pensé en terme analogiques ou d’identité. Si des liens souterrains existent, leur étude résiste à une approche synthétique, réductrice, qui serait obscénité intellectuelle. Il faudrait, ce qui ne peut se faire ici, passer par une histoire dans l’exercice de la raison calculante. Les numéros tatoués sur les avant-bras à la descente des trains, pour ceux seuls qui entraient dans les camps, disent bien la violence du calcul et la dictature des chiffres.

-