Référence électronique

Bagot M., (2025), « Quand la peau se rebiffe », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peau-rebiffe

Martine BAGOT

Professeur des Universités-Praticien hospitalier, Chef du Service de dermatologie de l’Hôpital Saint-Louis, Paris.

Référence électronique

Bagot M., (2025), « Quand la peau se rebiffe », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/peau-rebiffe

Résumé

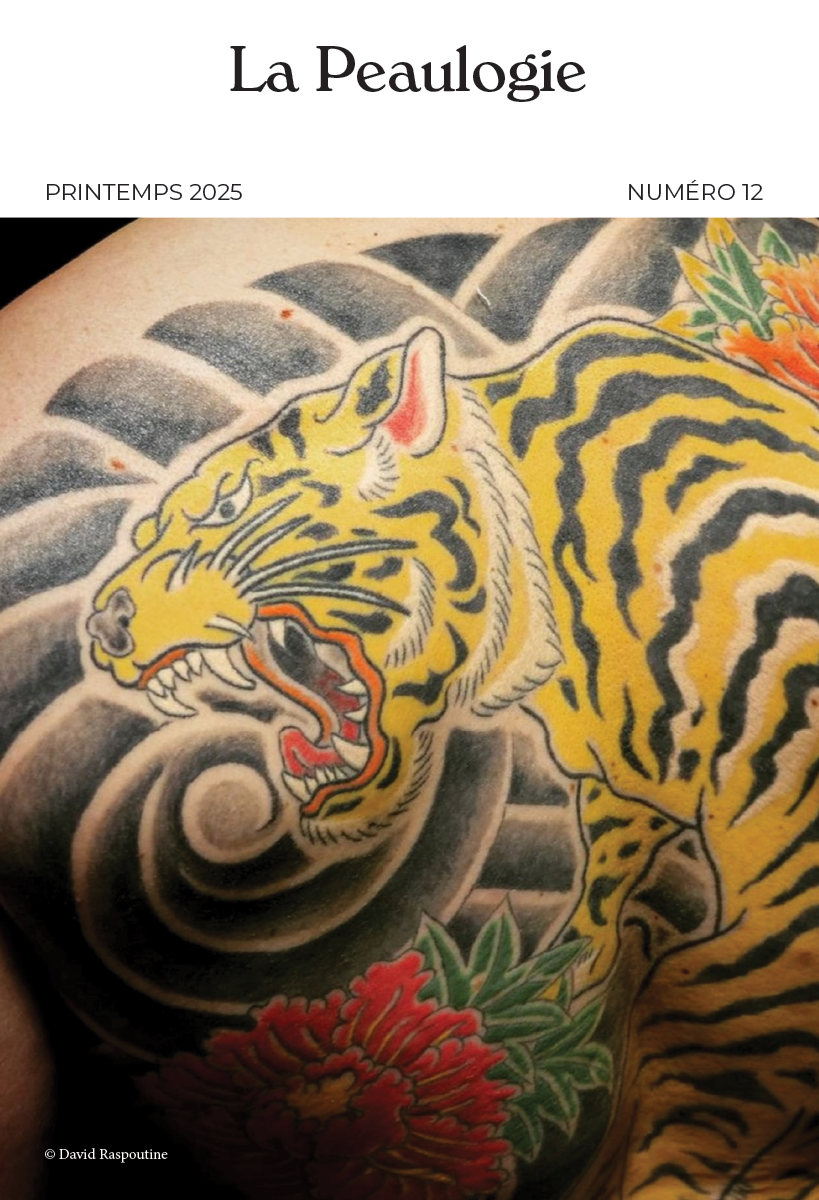

Les tatouages sont de plus en plus fréquents. Leur surface est en augmentation et ils sont également de plus en plus colorés. Les complications sont fréquentes et réalisent des tableaux cliniques et histologiques très variés. La composition des encres est souvent inconnue. Elles contiennent de nombreux pigments dont les produits de dégradation peuvent induire des allergies chroniques. Les effets à long terme de la présence de produits carcinogènes et de nanoparticules justifient la réalisation d’études prospectives. Le public devrait être informé de ces complications et des dangers du détatouage.

Mots-clés

Tatouages, Encre, Allergie, Nanoparticules

Abstract

Tattoos are more and more frequent and their surface is increasing. They are also becoming more and more colorful. Complications are frequent and induce a wide variety of clinical and histological pictures. The inks, the composition of which is not always known, contain many pigments which degradation products can lead to chronic allergies. The long-term effects of the presence of carcinogenic products and nanoparticles justifies the carrying out of prospective studies. The public should be made aware of these complications and of the dangers of tattoo removal.

Keywords

Tattoos, Ink, Allergy, Nanoparticles

Les tatouages ont été pratiqués depuis des siècles et dans de nombreuses cultures pour des raisons religieuses, médicales ou esthétiques. Au cours des dernières années, leur fréquence a beaucoup augmenté. Ils touchent 30% de la population américaine et près de 50% des milléniaux dans ce pays. En Europe, leur fréquence est estimée à 10‑30%. Leurs caractéristiques se sont également modifiées puisqu’ils sont beaucoup plus étendus et multicolorés qu’auparavant. Les encres utilisées, dont la composition est souvent inconnue, persistent de manière prolongée dans la peau et les ganglions où elles subissent des modifications de leurs structures physiques et chimiques. Des quantités inconnues de nanoparticules peuvent se retrouver dans la circulation sanguine et lymphatique (1).

Les infections causées par les tatouages peuvent être aigues ou retardées, locales et parfois systémique. Des mesures d’hygiène rigoureuses permettent de diminuer les risques de transmission du virus de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH. En revanche, les infections bactériennes restent fréquentes, causées par divers agents, essentiellement Staphylocoques, Streptocoques, Pseudomonas, Clostridium mais aussi mycobactéries. Environ 10% des encres peuvent être contaminées.

Une étude sur une série de 3 411 tatouages a montré la survenue de réactions cutanées dans 67% des cas et de réactions systémiques dans 7% des cas débutant quelques semaines après le tatouage (2). Une étude danoise a montré des plaintes chez 27% des sujets tatoués, dont 58% étaient liées à des problèmes d’expositions solaires. Les patients présentaient le plus souvent des sensations de démangeaisons ou de piqûres, des œdèmes et des brûlures (3,4).

Les complications non infectieuses des tatouages peuvent être classées en fonction des signes cliniques.

Elles peuvent réaliser des papulo‑nodules touchant électivement certaines couleurs en particulier la couleur noire. Elles surviennent souvent sur des zones ou le pigment est plus dense.

Les réactions allergiques se manifestent surtout sur les zones de certaines couleurs et toutes les zones de la même couleur sont atteintes. Elles surviennent de manière retardée après une latence de plusieurs mois ou même années. Elles sont chroniques, et résistent aux traitements par crèmes corticoïdes (5). Les tests épicutanés avec les différentes substances présentes dans l’encre des tatouages sont négatifs car la réaction est causée par un haptène formé à l’intérieur de la peau par combinaison à une protéine ou par dégradation des produits. Des réactions à type de plaque sont souvent constatées au niveau des tatouages de couleur rouge. Les réactions allergiques peuvent également survenir sur des couleurs verte ou bleue.

Certaines lésions peuvent être très épaisses et squameuses, l’épiderme peut se nécroser ou s’ulcérer. Ces réactions se voient surtout sur les couleurs rouges. Les lésions peuvent disséminer en dehors des zones tatouées et réaliser des bulles ou des lésions de type vascularite.

Les aspects anatomopathologiques des réactions sont extrêmement variés (6,7). Ils peuvent réaliser des réactions eczématiformes (acanthose avec spongiose et infiltrat inflammatoire), des réactions psoriasiformes, des réactions de l’interface de type lichénoïde ou vacuolaire. Les lésions nodulaires peuvent correspondre à un granulome tuberculoïde, à des réactions sarcoïdosiques, à un granulome suppuré ou à un granulome nécrobiotique. Plusieurs couleurs peuvent induire des infiltrats ressemblant à un lymphome cutané. D’autres réactions peuvent être vésiculo bulleuses, à type de vascularite, de fibrose ou pseudo‑épithéliomateuses.

Le rôle des encres est majeur. Il existe souvent un lien indiscutable entre la nature chimique de l’encre ou de ses produits de dégradation, sa migration dans la peau et l’aspect clinique confirmé par la biopsie cutanée (7). La molécule toxique peut être l’encre injectée elle‑même ou un métabolite formé par sa dégradation.

Une quantité importante de pigment noir peut induire des réactions granulomateuses et sarcoïdosiques dans 34% des cas (8). Toute réaction granulomateuse, même restreinte à une seule couleur, doit faire rechercher une sarcoïdose (9).

Le risque de réactions d’allergie à l’un des constituants des encres est la complication la plus fréquente, mais imprévisible. Une sensibilisation, particulièrement avec les encres rouges, peut se développer plusieurs années après la réalisation du tatouage, notamment par modification de la structure chimique d’un composé de l’encre sous l’effet des UV ou du laser utilisé pour tenter de faire disparaître le tatouage.

Ces dernières années, les colorants organiques sont devenus plus fréquents dans les encres de tatouages alors que ces pigments étaient initialement développés pour un usage limité aux laques et plastiques. Il n’existe aucune donnée concernant leur toxicité après injection intradermique. La présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les encres noires a été détectée dans des prélèvements de peau tatouée et de ganglions de l’aire de drainage proche des années après le tatouage. Ces produits sont potentiellement génotoxiques. Les encres contiennent de nombreux autres types de colorants et de conservateurs, dont certains sont interdits en usage cosmétique ainsi que des sels de métaux lourds et autres métaux toxiques parfois à concentration élevée et plus récemment sous forme nanoparticulaire (titane).

La présence de métaux est souvent détectée, en particulier le cobalt, le cadmium, le nickel, le chrome qui sont allergéniques, et plus récemment le zinc et le barium qui sont moins allergéniques (10). Une étude récente a montré qu’un flacon d’encre contient en moyenne trois pigments. Les pigments organiques sont de plus en plus utilisés. Ils sont multiples et peuvent le plus souvent induire des réactions d’hypersensibilité (10). Il est important de connaître la nature précise des pigments présents dans les encres utilisées. Cette composition devrait être connue des personnes tatouées et consignée sur un carnet par les tatoueurs.

A l’aide d’un synchrotron, il a été possible d’analyser la peau et les ganglions de sujets tatoués. Les résultats démontrent la présence de nanoparticules de fer, de Nickel et de Chrome qui ont été déposées dans la peau et qui ont migré jusqu’aux ganglions. Ces particules proviennent pour une bonne part des aiguilles utilisées pour le tatouage (11).

Il est important d’informer les malades immunodéprimés et les malades suivis pour des maladies chroniques des possibles complications des tatouages en particulier infectieuses. Ce risque doit être mentionné par exemple aux malades porteurs de dermatite atopique dont la peau est colonisée par Staphylococcus Aureus.

Il est également important d’informer les patients du risque de localisation de leur dermatose sur leur tatouage particulièrement en cas de sarcoïdose ou de psoriasis. Une étude française récente a analysé 894 tatouages chez des malades psoriasiques (12). Des complications locales à type d’œdème, prurit, allergie, phénomènes de Koebner ont été retrouvés dans 6,6% des cas, plus fréquemment chez les malades nécessitant un traitement au moment du tatouage. Aucune complication grave n’a été rapportée.

Aucun risque augmenté de cancer cutané n’a pas été documenté jusqu’à présent, en dehors de la fréquence de survenue de kératoacanthomes sur les tatouages rouges. Plusieurs études épidémiologiques sont en cours afin d’évaluer un éventuel lien entre la survenue de lymphomes, de mélanomes et de carcinomes cutanés.

Une étude française récente ayant été réalisée sur un échantillon de 5000 personnes montre que 14 à 17% des personnes tatouées regrettent et souhaitent faire disparaître leur tatouage (13). Les facteurs associés à un plus grand risque de demande de détatouage sont des hésitations au moment de l’acte, un âge jeune et le sexe masculin. Les motivations de telles demandes sont personnelles, familiales, professionnelles ou médicales en cas de complications. Cette étude montre qu’il est très important d’informer précisément les personnes avant de réaliser un tatouage. L’Académie Européenne de Dermatologie et de Vénéréologie (EADV) a récemment réalisé une campagne d’information sur les risques et complications des tatouages afin de minimiser les choix impulsifs non réfléchis.

La destruction des tatouages est le plus souvent très difficile et partielle. La multiplicité des pigments complique l’exérèse. Cette exérèse nécessite souvent l’utilisation de plusieurs types de lasers ayant pour cibles des chromophores différents. Il a été montré que l’irradiation par laser de certains pigments organiques entraîne le relargage de produits de décomposition cytotoxiques et génotoxiques ayant des propriétés carcinogènes (14). On a également récemment rapporté la survenue de carcinomes épidermoïdes multiples survenant sur une zone de tatouage rouge après destruction par laser (15).

Les complications des tatouages sont nombreuses et variées. Les phénomènes d’allergie sont fréquents et justifient une meilleure connaissance de la composition des encres. Des études prospectives sont nécessaires afin de mieux connaître les complications possiblement associées aux produits carcinogènes et aux nanoparticules. Il est indispensable de bien informer le public sur les complications des tatouages et sur les difficultés et les risques des procédures de détatouage.

Laux P., Tralau T., Tentschert J., Blume A. et al. (2016), “A Medical-Toxicological view of tattooing”, Lancet, 201, 395-402.

Klügl I., Hiller K.-A., Landthaler M., Bäumler W. (2010), “Incidence of health problems associated with tattooed skin : a nation-wide survey in German-speaking countries”, Dermatology, 221, 43-50.

Hogsberg T., Carlsen K.-H., Serup J. (2013), “High prevalence of minor symptoms in tattoos among a young population tattooed with carbon black and organic pigments”, J Eur Acad Dermatol Venereol, 221, 43-50.

Kluger N. (2016), “Self-reported tattoo reactions in a cohort of 448 French tattooists”, Int J Dermatol, 55, § 764-768.

Serup J., Kluger N., Bäumler W. (2015), Tattooed Skin and Healths. Curr Probl Dermatol, Basel, Karger, 48, 48-60.

Thum C.-K., Biswas A. (2015), “Inflammatory complications related to tattooing: a histopathological approach based on pattern analysis”, Am J Dermatopathol, 37, 4-66.

Shinohara M.-M., Nguyen J., Gardner J., Rosenbach M., Elenitsas R. (2012), “The histopathologic spectrum of decorative tattoo complications”, J Cutan Pathol, 39, § 1110-8.

Hutton Carlsen K., Sepehri M., Serup J. (2019), “Tattooist-Associated Tattoo Complications: “Overworked Tattoo,” “Pigment Overload’ and Infections Producing Early and Late Adverse Events”, Dermatology. § 9:1-8.

Kluger N. (2019), “An update on cutaneous complications of permanent tattooing”, Expert Rev Clin Immunol, 15, 1135-1143.

Liszewski W., Warshaw E. M. (2019), “Pigments in American tattoo inks and their propensity to elicit allergic contact dermatitis”, J Am Acad Dermatol, numéro 81, § 379-385.

Schreiver I., Hesse B., Seim C., Castillo-Michel H., Anklamm L., Villanova J., Dreiack N., Lagrange A. et al. (2019), “Distribution of nickel and chromium containing particles from tattoo needle wear in humans and its possible impact on allergic reactions”, Part Fibre Toxicol, numéro 16, § 1-10.

Grodner C., Beauchet A., Fougerousse A.-C., Quiles-Tsimaratos N., Perrot J.-L., Barthelemy H., Parier J., Maccari F. et al. (2010), “Tattoo complications in treated and non-treated psoriatic patients”, J Eur Acad Dermatol Venereol, 34/4, 888-896.

Kluger N., Misery L., Seité S., Taieb C. (2019), “Regrets after tattooing and tattoo removal in the general population of France”, J Eur Acad Dermatol Venereol, numéro 33, pages 157-9.

Hering H., Sung A.-Y., Röder N., Hutzler C., Berlien H.-P., Laux P., Luch A., Schreiver I. (2018), “Laser Irradiation of Organic Tattoo Pigments Releases Carcinogens with 3,3’-Dichlorobenzidine Inducing DNA Strand Breaks in Human Skin Cells”, J Invest Dermatol, numéro 138, § 2687-90.

Swigost A., Farah R.-S., Canova E., Goldfarb N. (2020), “Multiple Squamous Neoplasms Arising in a Red Tattoo After Laser Tattoo Removal”, Dermatol Surg., numéro 46, pages 970-973.