Référence électronique

Friant-Kessler B., (2020), « Entretien avec Juliette Panier. à la découverte de la peau de Paco », dans Prologue, Le grand entretien. La Peaulogie 5, mis en ligne le 25 décembre 2020, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/juliette-panier

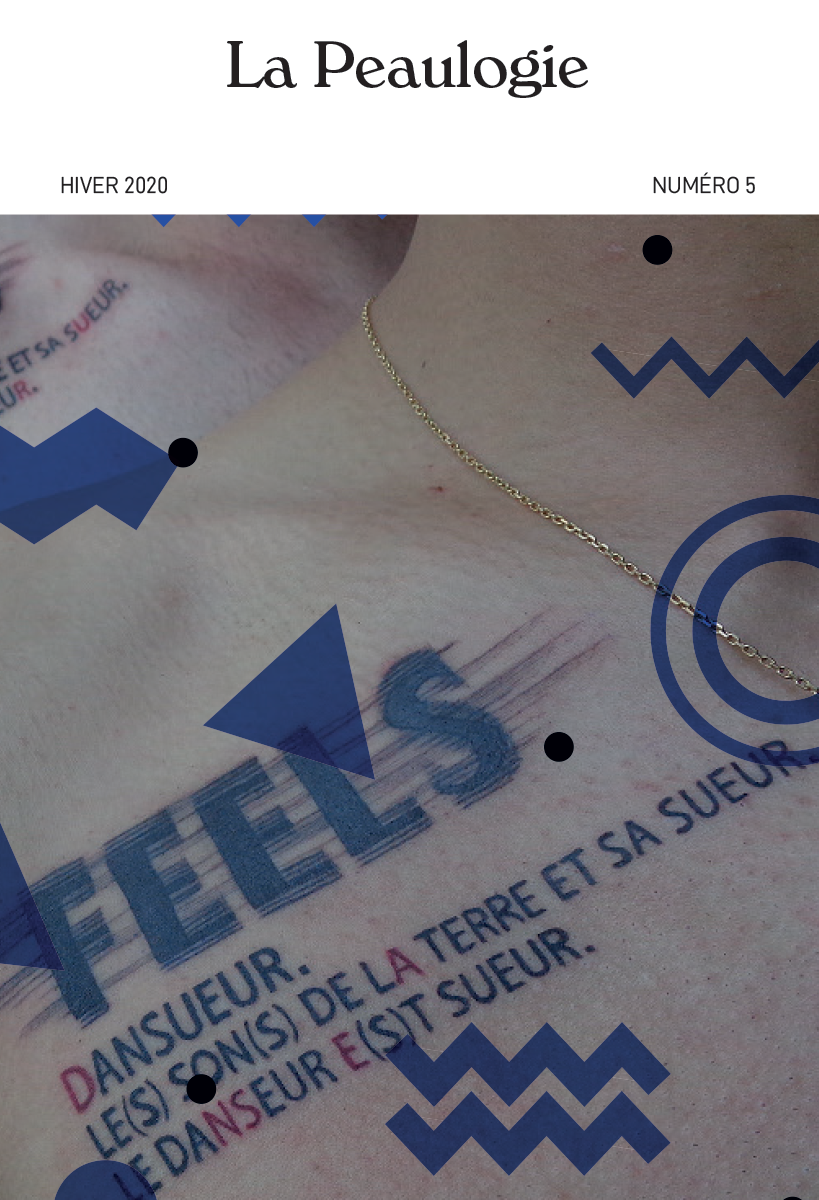

À la découverte de la peau de Paco. Entretien avec Juliette Panier

-

Description

Par Brigitte FRIANT-KESSLER, maître de conférences en études anglophones et arts visuels à l’UPHF (Valenciennes), Unité de Recherche DeScripto. Elle est co-responsable du projet international La littérature dans la peau.Juliette PANIER, plasticienne, et diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Tournai (Belgique) en parcours Dessin.

Brigitte Friant-Kessler – Comment as‑tu découvert la bande dessinée Paco les mains rouges ?

Juliette Panier – Après ma formation à l’École supérieure des arts de Tournai en Belgique et dans le cadre de mon parcours recherche à l’université de Valenciennes, je me suis intéressée au long métrage documentaire, Valse avec Bachir (2008) de Ari Folman qui contient des éléments d’animation et qui aborde l’amnésie post-traumatique. Ari a vingt ans au moment de la guerre du Liban, il participe aux massacres lors de son service militaire mais ne s’en souvient pas. Le documentaire examine son cheminement pour tenter de comprendre sa part de responsabilité. En deuxième année, j’ai continué à explorer cette thématique à partir d’une analyse comparée entre Maus de Art Spiegelman et Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB de Tardi. Ce sont deux œuvres qui ont une vraie dimension « arts appliqués » et qui questionnent la manière de donner une consistance à la mémoire de l’autre : comment dessiner le travail de mémoire ? Comment donner à voir un contenu invisible ?

J’ai vraiment eu un coup de foudre pour Paco les mains rouges qui aborde la question du bagne, un sujet que l’on connaît finalement assez mal. Mais ce n’est absolument pas traité comme un biopic ni sous l’angle du réalisme historique chez Sagot et Vehlmann qui explorent la mémoire d’un bagnard qui meurt à petit feu. J’ai lu qu’Éric Sagot s’était déplacé à plusieurs reprises en Guyane ; on sent le regard de quelqu’un qui a observé les ruines du bagne et la façon dont la nature peut reprendre ses droits. Paco, c’est notre Ismaël de Moby Dick. Il est le personnage principal sans l’être véritablement. Au fond, n’importe qui peut être Paco. Dès la première planche, le lecteur se glisse dans la peau de celui qui a une vie assez banale avant son départ pour la Guyane. La vie de cet instituteur bascule à la suite d’un crime dont on sait peu de choses. On apprend par la suite que c’est un soldat qui en a trop vu lors de la Première guerre mondiale. C’est par le biais de sa méconnaissance du terrain, sa naïveté sur l’existence du système pénitentiaire en Guyane, que le lecteur, lui aussi, découvre cet univers.

Vehlmann & Sagot, Paco les mains rouges, tome 2, 2017, Paris ©Dargaud

BFK – Quel est ton regard de plasticienne sur la façon de dessiner la peau dans cette BD ?

JP – Les mots « dermes » et « épidermes » sont des termes qui ont une plastique. Dans la bande dessinée de Sagot et Vehlmann, qui place le tatouage au cœur de l’histoire, curieusement, les instants de piqûres sont assez peu traités, ou en tout cas, ils restent cachés. On ne voit pas le travail en train de se faire. On voit simplement le résultat, ce qui permet de construire le tatouage comme un espace d’évasion. Alors que dans le manga Crying Freeman (1986), par exemple, il y a une vingtaine de pages consacrées au tatouage qui se transforme en un moment d’une grande intensité érotique, entre douleur et plaisir, d’autant qu’il s’agit d’un homme qui se fait tatouer au bambou par une femme. Dans Paco les mains rouges, le personnage voyage sur la peau de son amant. Dans cette randonnée épidermique, on est vraiment au cœur de la caresse. Il s’agit de redécouvrir le corps de l’autre à travers sa peau.

BFK – Tatouer, c’est graver ; graver, c’est dessiner ; et dessiner, c’est faire du trait. Quelle est ta lecture du trait dans cet album ?

JP – C’est un dessin très épuré dans lequel le dessinateur essaie de se détacher d’une représentation trop réaliste. Tout est très lisse. Le dessin peut avoir l’air naïf, mais je n’aime pas particulièrement ce terme. Je dirais plutôt que c’est un « dessin à la ligne naïve » dont la valeur est de nous détacher d’un éventuel regard documentaire. La notion de naïveté retire l’impression de dureté or, il y a quelque chose de rude dans le dessin de Paco, un peu cubique, presque anguleux, assez proche de l’art brut.

BFK – Les deux tomes sont accompagnés d’un cahier graphique très riche, que penses-tu de cet apport ?

JP – En tant que plasticienne, je trouve que c’est très intéressant de publier des étapes. C’est à la fois précieux et très généreux parce que ce sont des coulisses auxquelles le lecteur a rarement accès. Je suppose qu’Éric Sagot, qui, par ailleurs fait aussi beaucoup de carnets de voyage, ne propose ici qu’une fraction de ce qu’il produit ; on voit bien l’immense travail préparatoire et la simplification progressive des cadres et des compositions.

BFK – Il y a dans le tome 2 de Paco les mains rouges une illustration de pleine page particulièrement marquante qui représente le personnage d’Armand à sa sortie d’une période d’isolement. On voit son corps recouvert d’un auto-tatouage, puis il se fond dans cette jungle qui envahit toute la planche.

JP – C’est une planche très marquante car Armand se tatoue à l’aveugle dans l’obscurité. Mais l’épisode d’auto tatouage n’est jamais montré. En réalité, ce n’est pas la vision d’Armand que l’on a là, mais plutôt celle de Paco qui visualise Armand lui racontant ce processus d’encrage. Le texte dit : « J’ai imaginé ce que ça ferait de voir le ciel. » Il me semble que cette planche marque un tournant dans le récit qui relève de l’illustration hors-texte puisqu’elle correspond précisément au moment où Armand devient le personnage principal. Il aurait dû mourir dans cette cellule (« quand j’étais dedans, je me suis battu avec le bagne ») mais c’est le tatouage et le rappel au corps par le pouvoir de l’imaginaire qui l’a tenu en éveil. Ce passage peut être rapproché du moment où Paco lave la peau d’Armand à sa sortie de cellule. Il apprivoise la surface de son corps, découvre ses nouveaux contours, ses nouvelles marques, de nouveaux dessins.

BFK – Pourquoi cette bande dessinée sur des peaux à vif a retenu ton attention ?

JP – Le travail sur le sépia a retenu mon attention car c’est un choix chromatique qui raconte le passé, qui fait penser à des photos anciennes, à certains magazines. Sa force est de faire en sorte que les lecteurs, eux, puissent imaginer des couleurs au-delà de ce filtre plutôt bichrome. Paradoxalement, ces tonalités brou de noix nous laissent visualiser des verts, des bleus, comme dans la planche où Armand est seul dans cette forêt de lianes. La peau raconte une histoire en sourdine. Le lecteur devine que la peau de Paco est rose, jeune et encore fraîche, au propre comme au figuré, alors que le personnage d’Armand qui vient de Biribi est très tatoué. Sa peau est beaucoup moins nette, plus burinée, voire ravagée. Elle a un potentiel narratif qui ajoute une dimension à son identité. Armand parle peu, les seuls éléments dont on dispose pour l’interpréter sont communiqués par sa peau ou son rapport aux autres corps qu’il tatoue. De même, le motif du tatouage de Paco est une indication historique qui renvoie aux séquelles psychologiques de la Grande Guerre. C’est aussi un indice pour le lecteur, et certainement pour les amateurs et spécialistes de cette période. J’ai eu beaucoup de mal à trouver des renseignements sur ce tatouage de Paco, mais il me semble qu’il fait allusion à un sigle de bataillon, « La mort qui fauche ». En somme, il sert de memento mori et Paco vient de là.