Référence électronique

Mauger-Vielpeau L., (2025), « Tatouage versus inviolabilité du corps humain », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/inviolabilite-corps-humain

Tatouage versus inviolabilité du corps humain

-

Description

Laurence MAUGER-VIELPEAU

Professeur à l’Université Caen-Normandie, membre de l’ICREJ (Institut caennais de recherche juridique) et membre de l’Institut Art & Droit.

Résumé

Le tatouage est appréhendé par le droit positif d’un strict point de vue sanitaire, dans le Code de la santé publique. Pourtant, il constitue une atteinte indéniable et quasi irréversible à l’intégrité du corps humain, lequel est protégé par le Code civil. On se propose, cependant, de démontrer le caractère licite de cette atteinte, sous réserve pour le législateur tant national qu’européen, de toujours veiller au respect de la protection de la santé humaine.

Mots-clés

Tatouage, Tatoueur, Corps humain, Inviolabilité, Santé, Code civil, Code de la santé publique, Droit de l’Union Européenne

Abstract

The tattoo is apprehended by positive law from a strict health point of view, in the Code of public health. However, it constitutes an undeniable and almost irreversible attack on the integrity of the human body, which is protected by the Civil Code. It is, however, proposed to demonstrate the legality of this infringement, subject to the national and European legislator always ensuring respect for the protection of human health.

Keywords

Tattoo, Tattoo Artist, Human body, Inviolability, Health, Civil code, Public health code, European Union Law

La journée d’études est consacrée à la question de savoir si l’art aura la peau du tatouage. Pour les juristes, cela revient à envisager le tatouage sous l’angle de plusieurs disciplines : le droit de la propriété intellectuelle (V. notamment : J. Larrieu, « Le tatoueur, le tatoué, le tatouage et le droit d’auteur », in Etudes en l’honneur du professeur J. Huet, LGDJ, Lextenso éditions, 2017, p. 219 et s.), le droit des marques ou encore le droit fiscal. Pourtant, préalablement à ces enjeux, un doute doit être levé : est‑il possible de s’approprier sa propre peau et d’y graver un symbole imagé ?

De prime abord, la réponse semble évidente : chaque individu dispose semble‑t‑il d’un droit sur son corps et ne s’en prive pas ; pour preuve l’engouement suscité par cette pratique, se manifestant par la démocratisation du tatouage et le nombre croissant de personnes tatouées.

A la réflexion, le caractère licite du tatouage est cependant discutable. Ainsi, en droit pénal, la légalité du tatouage ne va pas de soi, de même en droit civil. Pour ces deux branches du droit, le tatouage constitue indéniablement une atteinte à l’intégrité du corps humain. Or, « le corps humain fait la personne », il est le « substratum de la personne » (Carbonnier, Droit civil, vol. I, QUADRIGE/PUF, 2004, n° 196). En conséquence, sauf à admettre que chacun est propriétaire de son corps (V. en ce sens notamment : Th. Revet, « Le corps humain est‑il une chose appropriée ? », RTDciv. 2017, 587 et F. Zenati‑Castaing et Th. Revet, Manuel de droit des personnes, PUF, 2006, n° 277. V. sur cette question : E.U. Goût, « Sommes‑nous propriétaires de notre corps ? », RTDciv. 2020, 315 et A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, 4e éd., 2021, n° 254 et les références citées), on ne peut pas traiter le corps humain comme une chose qui serait un élément de propriété de la personne car « le corps est la personne » (A. Batteur et L. Mauger‑Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, LGDJ‑Lextenso, 12e éd., 2023, n° 164).

C’est pourquoi, dans un premier temps, il est indispensable de démontrer que le tatouage fait partie des atteintes à l’intégrité du corps humain admises par le législateur en France. Cette première recherche sera menée dans le cadre des dispositions imposant le respect du corps humain qui ont été introduites par les lois dites bioéthiques dans le Code civil parmi lesquelles le législateur a consacré l’inviolabilité du corps humain et la non‑patrimonialité de ce corps, de ses éléments et de ses produits.

Par ailleurs, dans un second temps, il convient de prendre en compte la réglementation certes parcellaire, mais qui existe, du tatouage. Celle‑ci relève d’une autre source puisqu’elle figure dans le Code de la santé publique. Il va alors s’agir d’en comprendre la raison, la ratio legis, pour mieux en appréhender les contours.

Ainsi, après avoir démontré que le tatouage constitue bien une atteinte licite à l’intégrité du corps humain (Titre 1), il faudra analyser les enjeux de sa réglementation purement sanitaire (Titre 2).

LE TATOUAGE : UNE ATTEINTE LICITE A L’INTÉGRITÉ DU CORPS HUMAIN

Le Code civil comporte des dispositions, relativement récentes, régissant le corps humain. Elles figurent au sein du Livre Ier consacré aux personnes, parmi les droits civils du Titre Ier, au chapitre II intitulé « du respect du corps humain » (articles 16 à 16‑9). Rappelons que ces textes, issus de la loi n° 94‑653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (JORF n°175 du 30 juillet 1994) ont enfin permis au Code civil de le consacrer « comme un objet en soi du droit civil » (V. notamment : J.‑Ch. Galloux, « Le corps humain dans le Code civil », in 1804‑2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 381 et s., spéc. p. 381‑382 et A. Marais, op. cit., n° 253), rompant avec l’approche de la personne réduite à sa volonté des rédacteurs du Code civil. En effet, ceux‑ci n’envisageaient le corps humain que comme un prolongement de la personne. Au contraire, la loi bioéthique du 29 juillet 1994 le réglemente en tant que tel. Ainsi, l’article 16‑1 du Code civil proclame l’inviolabilité et la non‑patrimonialité du corps humain et étend le second principe à ses éléments et à ses produits (Article 16‑1 du Code civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial »).

Comme le pensait le doyen Carbonnier, « Parce qu’il est la personne elle‑même, le corps échappe au monde des objets, au droit des choses même vivantes. Il a, en quelque manière, un caractère sacré. Il est triplement défendu : 1° contre les atteintes des tiers par une sorte d’interdit, l’inviolabilité ; 2° contre le pouvoir de disposition de l’individu lui‑même, par des restrictions à l’autonomie de la volonté ; 3° contre le regard d’autrui, une défense que l’on nomme pudeur » (op. cit., n° 196).

Puisque le corps humain est inviolable, l’article 16‑3 du Code civil admet qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain « qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui » et après avoir recueilli le consentement de l’intéressé (sauf si son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir). Ces dispositions sont d’ordre public (Article 16‑9 du Code civil).

Dans sa version initiale, l’article 16‑3, alinéa 1er, n’admettait l’atteinte à l’intégrité du corps humain qu’« en cas de nécessité thérapeutique pour la personne ». Puis la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (JORF n°0172 du 28 juillet 1999) a substitué au terme « thérapeutique » celui de « médicale ». Depuis la loi n° 2004‑800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (JORF n°182 du 7 août 2004) est aussi permise une atteinte « à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

Il reste maintenant à appliquer ces principes à l’opération de tatouage qui consiste pour un tatoueur à graver un symbole imagé sur une partie du corps d’une autre personne.

Bien entendu, le tatouage ne constitue pas une atteinte « dans l’intérêt thérapeutique d’autrui » puisqu’il s’agit de faire marquer par un tatoueur son propre corps par agrément. L’adjectif thérapeutique signifie « qui concerne l’ensemble des actions et pratiques destinées à guérir, à traiter les maladies ; apte à guérir » (Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1996). Le tatouage n’est évidemment pas destiné à guérir ou à traiter une maladie.

Dès lors, peut‑il être une atteinte justifiée par une nécessité médicale pour la personne ? Pour le savoir, il faut se pencher sur les raisons du changement d’adjectif opéré par le législateur en 1999 (V. à ce sujet, la très éclairante étude de D. Thouvenin, « Les avatars de l’article 16‑3, alinéa 1er, du code civil », D. 2000.485). Alors même que l’expression « nécessité thérapeutique pour la personne », retenue en 1994 dans le Code civil, était contredite par des dispositions du Code de la santé publique, autorisant des prélèvements et des activités sur le corps humain dans un intérêt autre que celui de la personne, l’auteur explique que c’est la crainte de poursuites pénales de certains médecins et l’efficacité de leur lobbying qui ont justifié le changement de qualificatif. « En effet, l’adjectif thérapeutique signifie qui concerne l’ensemble des actions et pratiques destinées à guérir ; dans ce sens l’activité médicale est curative et s’adresse à des malades. Or, toute une série d’interventions pratiquées par les médecins n’ont pas nécessairement cette finalité, soit parce que les personnes ne sont pas malades, soit parce que l’état de maladie dépend d’une appréciation subjective. L’idée a donc été avancée qu’il faudrait substituer l’adjectif médical à l’adjectif thérapeutique afin que tous les types d’interventions pratiqués par un médecin soient visés par ce texte ». Était plus particulièrement concernée la ligature des trompes, mais aussi l’assistance médicale à la procréation et les opérations de chirurgie esthétique.

Comme énoncé précédemment, le tatouage n’est pas destiné à guérir et ne peut donc pas être considéré comme un acte thérapeutique. Pas davantage, il ne saurait être qualifié d’acte médical puisqu’il est pratiqué par des personnes qui ne sont pas médecins. D’ailleurs, l’article L. 513‑10‑1 relatif aux produits de tatouage et l’art. R. 1311‑13 CSP excluent l’application des dispositions régissant les produits de tatouage et l’activité de tatouage aux dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1 et aux professionnels de santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins. Le seul consentement du tatoué est au surplus insuffisant à rendre l’acte médical.

L’article 16‑3 du Code civil ne permet donc pas de justifier cette atteinte à l’intégrité du corps humain.

Pourtant, le Code de la santé publique l’admet dans sa partie réglementaire puisqu’il y régit l’activité de tatouage. De même, il traite des produits de tatouage dans ses parties législative et réglementaire au titre des produits de santé, plus précisément des « autres produits et substances pharmaceutiques réglementés ».

Dès lors, plusieurs interprétations peuvent être développées.

D’abord, on pourrait considérer que puisque l’article 16‑3 du Code civil est d’ordre public et ne prévoit pas d’autres exceptions que celles qu’il vise, le tatouage doit être considéré comme illicite (V. en ce sens : Ch. Le Stanc, « Tatouage – L’art dans la peau – Repère », Propriété industrielle n° 7‑8, juillet 2019, repère 7). Cette proposition radicale doit être écartée car il faut aussi prendre en compte la réglementation sanitaire qui peut être analysée comme une autorisation expresse de la loi (aux sens formel et matériel pour les produits et au sens matériel pour l’activité) rendant licite le tatouage, l’autorisation n’ayant pas pour source seulement un règlement qui ne résisterait pas face à la loi (l’article 16‑3 du Code civil) dans la hiérarchie des normes, mais aussi la loi pour les produits de tatouage (Articles L. 513‑10‑1 à L. 513‑10‑10 et L. 5437‑1 à L. 5437‑5 du Code de la santé publique, V. sur ces textes infra titre 2).

C’est pourquoi il pourrait, ensuite, être soutenu que « les prévisions de l’article 16‑3 ne concernent que les atteintes commises dans un cadre médical » et excluent d’autres types d’atteintes corporelles qui ne poursuivent aucune finalité médicale mais un but esthétique ‑ comme le tatouage ou le perçage ‑ ou religieux telle la circoncision rituelle, « dès lors qu’elles sont fondées sur une autorisation expresse de la loi » (J.‑R. Binet JurisClasseur civil code, art. 16 à 16‑14, Fasc. 32 : Respect et protection du corps humain. – La génétique humaine. La personne, n° 25). On peut toutefois objecter à cette proposition que l’acte médical peut aussi avoir un but purement esthétique et que si des restrictions s’imposent au corps médical, elles devraient a fortiori concerner des non‑médecins.

En définitive, force est d’admettre que cette atteinte licite au corps humain qu’est le tatouage peut se justifier par le droit de chacun de disposer de son corps, qui constitue un droit de la personnalité, et représente, pour la Cour européenne des droits de l’homme, une composante de l’autonomie personnelle dont le fondement est le droit au respect de la vie privée (V. en ce sens : G. Loiseau, « Le corps, objet de création », JAC 2015, n° 22, p. 30). On se souvient que la Cour de Strasbourg a considéré, à propos de pratiques sadomasochistes que « Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle. A cet égard, « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne. En d’autres termes, la notion d’autonomie personnelle peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps » (Pretty, précité, § 66) » (CEDH 17 février 2005, Affaire K.A. ET A.D. c. Belgique, n° 42758/98 et 45558/99, §83. V. aussi sur ce thème : M. Fabre‑Magnan « Le domaine de l’autonomie personnelle. Indisponibilité du corps humain et justice sociale », D. 2008, 31). Sans faire d’amalgame malencontreux, le tatouage doit a fortiori relever du droit de disposer de son corps. Rappelons toutefois qu’avant même la reconnaissance du droit de disposer de son corps et du principe d’autonomie personnelle, le tatouage a toujours été considéré comme une pratique non dangereuse, constitutive d’un long et constant usage qui intéressait avant tout les anthropologues et qu’il ne convenait pas d’interdire. Le tatouage constitue donc indéniablement une atteinte licite à l’intégrité du corps humain, autorisée et encadrée par le Code de la santé publique.

LE TATOUAGE OBJET D’UNE POLITIQUE SANITAIRE

Le législateur régit le tatouage, dans le Code de la santé publique, de manière purement sanitaire, à la fois dans ses parties législative et réglementaire. Le tatouage en lui‑même n’est pas visé. Seuls le sont les produits utilisés ainsi que les conditions d’exercice de l’activité de tatoueur (V. à ce sujet : J. Penneau et N. Bareït, JurisClasseur Lois pénales spéciales, V° Santé publique, Fasc. 60 : Santé publique. – Réglementation de certains produits ou objets, n° 113 et s.). L’origine de ces dispositions justifie cette réglementation spéciale.

Ainsi, la partie législative est consacrée aux produits de tatouage (Articles L. 513‑10‑1 à L. 513‑10‑10 et L. 5437‑1 à L. 5437‑5 du Code de la santé publique). Plus précisément, ceux‑ci font partie des produits pharmaceutiques (Livre Ier de la Cinquième partie du Code de la santé publique consacrée aux produits de santé) et sont encadrés après les médicaments (Titres Ier et II) parmi les autres produits et substances pharmaceutiques réglementés (Titre III) que sont les produits cosmétiques, les substances et préparations vénéneuses, les contraceptifs, les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse ou les micro‑organismes et toxines et sont placés à la fin (chapitre X), juste avant les selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique (chapitre XI)…

Sont envisagés leur définition (Article L. 513‑10‑1 : « On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211‑1 »), leur fabrication, leur conditionnement ou leur importation (Articles L. 513‑10‑2, dont l’alinéa 1er précise que « L’ouverture et l’exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d’importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage, de même que l’extension de l’activité d’un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » et L. 513‑10‑3).

De manière générale l’article L. 513‑10‑4 énonce que « Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l’étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs ».

A ce sujet, les textes suivants organisent l’information dont ont la charge les personnes responsables de la mise sur le marché du produit tant à l’égard des pouvoirs publics aux fins de contrôle de leur qualité que vis‑à‑vis du public en vue de leur utilisation (Articles L. 513‑10‑5 à L. 513‑10‑7).

De même a été instauré un système national de vigilance, dit « tatouvigilance », mettant une obligation de vigilance à la charge de tous les acteurs (personnes responsables de la mise sur le marché d’un produit de tatouage, tout professionnel de santé et toute personne qui réalise des tatouages à titre professionnel) qui sont tenus de déclarer les effets indésirables graves susceptibles de résulter de l’utilisation d’un produit de tatouage dont ils ont connaissance ; le consommateur pouvant lui aussi déclarer des effets indésirables à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, « en faisant état, le cas échéant, d’un mésusage et en décrivant les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué » (Article L. 513‑10‑8). En outre, « La personne responsable de la mise sur le marché d’un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l’innocuité d’une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation, qui en fait la demande motivée, la liste de ses produits de tatouage dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de chacune de ces substances présentes dans le produit » (Article L. 513‑10‑9).

Par ailleurs, sont prévues des sanctions pénales en cas de non‑respect de ce cadre (Articles L. 5437‑1 à L. 5437‑5 visant les éléments constitutifs du délit et les peines encourues, V. notamment à ce sujet : J.‑B. Schroeder, « Tatouage et droit pénal », JSS 2022, n° 5, p. 10 et s.).

Dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, on retrouve plus en détail les produits de tatouage et les sanctions pénales en écho à la partie législative (Articles R. 513‑10‑1 à R. 513-10-14 relatifs à la fabrication, au conditionnement et à l’importation des produits de tatouage, leur composition et leur étiquetage, au système national de vigilance (signalons que l’article R. 513‑10‑6 y définit le « Mésusage », l’ « Effet indésirable » et l’ « Effet indésirable grave ») et à l’information au public et R. 5437‑1 à R. 5437‑4 pour les sanctions pénales prévoyant notamment une contravention de 5e classe).

Cette réglementation sanitaire est issue d’un amendement introduit lors de l’adoption de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (JORF n°185 du 11 août 2004). Cet amendement, présenté par le Gouvernement, qui prévoyait un article additionnel après l’article 84, a eu pour objet d’introduire les dispositions législatives présentées ci‑dessus dans le Code de la santé publique afin d’assurer la sécurité des produits utilisés pour effectuer des tatouages. Il s’est alors agi de leur appliquer les obligations relatives aux produits cosmétiques (Sénat, projet de loi Politique de santé publique, 2e lecture, Amendement n° 144 rect., 9 juillet 2004). Certains de ces textes ont ensuite été modifiés et d’autres créés par la loi n° 2014‑201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé (JORF n°0047 du 25 février 2014). Une fois encore le droit de l’Union est à l’origine de ces changements. L’article 3 de cette loi a eu pour objet d’introduire en droit interne les dispositions d’adaptation liées à l’application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. Cet article a mis en cohérence les dispositions législatives du Code de la santé publique avec ce règlement communautaire dans le domaine des produits cosmétiques mais également dans celui des produits de tatouage, dont la législation est définie par référence à celle des produits cosmétiques. Cependant, les dispositions applicables à ces derniers sont modifiées par les mesures d’adaptation au règlement européen qui n’a pas pour objet de régir les produits de tatouage. Les modifications qu’il apporte n’ont donc pas été étendues, en tant que telles, aux produits de tatouage. Cette loi a alors détaché les produits de tatouage des produits cosmétiques, chacun faisant l’objet d’un régime juridique propre. Les produits de tatouage ont ainsi acquis leur autonomie.

C’est aussi le droit de l’Union européenne qui est à l’origine des autres dispositions de la partie réglementaire du Code de la santé publique relatives aux conditions d’exercice de l’activité de tatoueur. Y figure un cadre juridique à la pratique du tatouage dit « tatouage par effraction cutanée » (Articles R. 1311‑1 à R. 1311‑5 et R. 1311‑10 à R. 1311‑13). Il se trouve au sein de la première partie portant sur la protection générale de la santé, plus particulièrement en son livre III consacré à la protection de la santé et environnement. Ces dispositions sont issues d’un décret n° 2008‑149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage (JORF n°0043 du 20 février 2008). Certains textes ont ensuite été modifiés par le décret n° 2010‑344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (JORF n°0077 du 1er avril 2010), puis par le décret n° 2021‑395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques (JORF n°0082 du 7 avril 2021).

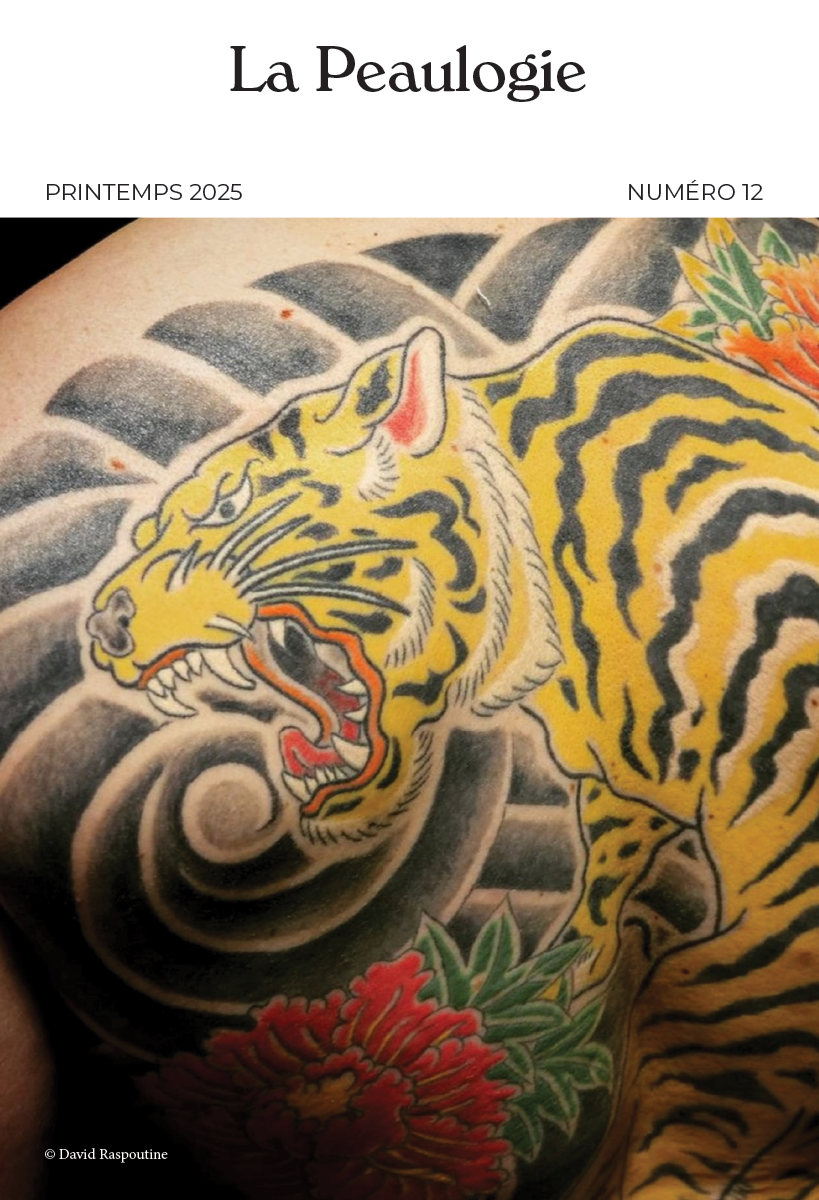

Ainsi, le tatouage est régi avec le perçage et vise les techniques par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent (Article R. 1311‑1). Bien entendu, le tatouage temporaire, voué à disparaître, est exclu.

Le tatoueur est tenu de respecter diverses obligations. Il doit déclarer son activité auprès du directeur général de l’agence régionale de santé compétent pour le lieu d’exercice de cette activité (Article R. 1311‑2 qui prévoit la même formalité en cas de cessation d’activité). Il a l’obligation d’avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité (Article R. 1311‑3). A ce titre, il doit respecter les règles suivantes : « le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation » et « les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques » (Article R. 1311‑4). De même, le texte suivant prévoit que « Les déchets produits sont assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335‑1 à R. 1335‑8, R. 1335‑13 et R. 1335‑14 ». L’article R. 1311‑10, alinéa 1er, ajoute qu’« Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513‑10‑1 à L. 513‑10‑10 ». Le tatoueur doit faire une déclaration d’activité, utiliser un matériel conforme à des normes déterminées, et répondre à certaines exigences d’information et de recueil du consentement. Ainsi, il doit informer ses clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter (Article R. 1311‑12. Le texte précise que cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et elle est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé). En présence d’un client mineur, le tatoueur est, en outre, tenu de se conformer à l’article R. 1311‑11. En effet, il lui est interdit de pratiquer un tatouage sur une personne mineure sans le consentement écrit d’une personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur s’il est placé sous tutelle (V. sur ce texte et les questions qu’il suscite notre article : « Le tatouage de l’enfant mineur », JSS 2022, n° 5, p. 7 et s.). Il est aussi prévu que les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant 3 ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 1312‑1 du même Code.

L’influence du droit de l’Union européenne est évidente. La dernière réforme réalisée par la Commission européenne a consisté à adopter un règlement interdisant l’usage de nombreux pigments colorés et de substances pour des raisons de santé publique (Règlement (UE) 2020/2081 de la Commission du 14 décembre 2020, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents, JOUE du 15 décembre 2020, L 423/6, applicable depuis le 4 janvier 2022), en raison notamment de l’augmentation constante dans l’Union de personnes ayant un tatouage, en particulier parmi les jeunes.

On peut donc en conclure que le tatouage, qui est devenu un phénomène de société, s’est imposé au législateur, tant national qu’européen, qui a fini par le prendre en compte, pour des raisons de protection de la santé humaine et afin d’assurer une sécurité à un public de plus en plus nombreux. Il a donc toute sa place dans le Code de la santé publique.

BIBLIOGRAPHIE

Batteur A. et Mauger-Vielpeau L. (2023), Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, LGDJ-Lextenso, 12e éd.

Binet J.-R. JurisClasseur civil code, art. 16 à 16-14, Fasc. 32 : Respect et protection du corps humain. – La génétique humaine. La personne

Carbonnier J. (2004), Droit civil, vol. I, QUADRIGE/PUF.

Fabre-Magnan M. (2008) « Le domaine de l’autonomie personnelle. Indisponibilité du corps humain et justice sociale », Recueil Dalloz, 31.

Galloux J.-Ch. (2004), « Le corps humain dans le Code civil », in 1804-2004, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir, Dalloz, p. 381 et s.

Goût E.U. (2020), « Sommes-nous propriétaires de notre corps ? », Revue trimestrielle de droit civil p. 315.

Larrieu J. (2017), « Le tatoueur, le tatoué, le tatouage et le droit d’auteur », in Etudes en l’honneur du professeur J. Huet, LGDJ, Lextenso éditions, p. 219 et s

Le Stanc Ch. (2019), « Tatouage – L’art dans la peau – Repère », Propriété industrielle n° 7-8, , repère 7.

Loiseau G. (2015), « Le corps, objet de création », JAC, n° 22, p. 30

Marais A. (2021), Droit des personnes, Dalloz, 4e éd.

Mauger-Vielpeau L. (2022), « Le tatouage de l’enfant mineur », JSS, n° 5, p. 7.

Penneau J. et Bareït N., JurisClasseur Lois pénales spéciales, V° Santé publique, Fasc. 60 : Santé publique. – Réglementation de certains produits ou objets ;

Revet Th. (2017), « Le corps humain est-il une chose appropriée ? », Revue trimestrielle de droit civil, p. 587.

Schroeder J.-B. (2022), « Tatouage et droit pénal », JSS, n° 5, p. 10.

Thouvenin D. (2000), « Les avatars de l’article 16-3, alinéa 1er, du code civil », Recueil Dallozp. 485.

Zenati-Castaing F. et Revet Th. (2006), Manuel de droit des personnes, PUF.