Référence électronique

Fortier C., (2022), « Du Bain turc à l’Origine du monde », La Peaulogie 9, mis en ligne le 11 juillet 2022, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/bain-turc-origine-monde

Du Bain turc à l’Origine du monde. Femmes, barbu(e)s, imberbes, efféminés et autre troisième genre dans l’art occidental et dans le monde arabo-musulman

-

Description

Corinne FORTIER

Anthropologue et réalisatrice, Chargée de Recherche au CNRS, membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France, médaille de bronze 2005 du CNRS, spécialiste du corps, du genre et de l’identité.

Résumé

La pilosité est conçue dans de nombreuses sociétés comme un élément immédiatement perceptible qui manifeste clairement la différence corporelle entre les sexes. Ôter ses poils pour une femme ou laisser pousser sa moustache ou sa barbe pour un homme visent à distinguer visiblement les deux sexes et permettent de réaffirmer culturellement leur différence anatomique. Une telle exigence cache en creux la crainte qu’une indifférenciation originelle toujours latente ne se développe, la confusion des sexes étant considérée comme nuisible et dangereuse pour la bonne reproduction de la société. Cette peur de l’indifférenciation est particulièrement prégnante dans le monde arabo‑musulman (notamment persan) ainsi que dans l’art occidental où la différence physique entre les hommes et les femmes est clairement marquée.

En dépit du fait qu’un même terme puisse être utilisé pour les cheveux et les poils, ceux‑ci n’ont pas le même statut, surtout pour les femmes, car si celles‑ci, en certains contextes, épilent leurs poils pour se féminiser, il est beaucoup plus rare qu’elles se rasent les cheveux. En tant qu’objets du désir masculin, les femmes, les efféminés, les imberbes et les femmes trans ont en commun d’avoir recours à la chirurgie sexuelle que représente l’épilation afin d’ôter les poils qui les masculiniseraient dans le but implicite de ne pas réveiller l’angoisse de castration masculine. En revanche, la figure inverse de l’homme efféminé, la femme masculinisée, se rencontre peu à l’échelle des sociétés humaines, la femme à barbe n’étant en aucun cas érotisée par le regard masculin.

Mots-clés

Poils, Genre, épilation, Art occidental, Monde arabo‑musulman

Abstract

Hair is conceived in many societies as an immediately perceptible element that clearly manifests the bodily difference between gender. Removing hair for a woman or growing a mustache or beard for a man is a way to distinguish gender and to culturally reassert the anatomical difference between men and women. Such a requirement hides the fear that an original indifference always latent will develop, the confusion of gender being considered as dangerous for reproduction of society. This fear of undifferentiated is particularly prevalent in the Arab‑Muslim world including the Persian world and in Western art where the physical difference between men and women is clearly marked.

Despite the fact that the same term is usually used in many languages for hair and hairs, they do not have the same status, especially for women. In certain contexts, women shave their hairs to feminize themselves, but it is much rarer for them to shave their hair. As objects of male desire, women, effeminate, beardless and trans women have in common the use of sexual surgery represented by the removal of their hairs that would masculinize them in order implicitly not to awake the anguish of male castration. On the other hand, the opposite figure of the effeminate man, the masculine woman, is very uncommon, the bearded woman being in no way eroticized by the male gaze.

Keywords

Hair, Gender, Hair Removal, Western Art, Middle East

« Beau jeune homme, à la peau lisse et aux dents fines

dans les poils de mon pubis vient d’éclore pour toi du gui »

(chanson de femmes Massa du Tchad et du Nord‑Cameroun,

De Garine, 1987, 111).

« Je le voudrais jeune aussi, et vigoureux,

Un homme cependant, avec les cheveux crépus

Moulés en un millier de pièges et de boucles

Les yeux de Vénus et de Minerve,

Des sourcils arqués, comme l’arme de Cupidon,

Le front, un vaste champ de neige,

Le nez égal, et de plus la joue

Lisse comme est la boule de billard,

Le menton, velouté comme la pêche,

Et sa lèvre devra enseigner le baiser,

Jusqu’à ce qu’il aime trop la barbe

Et qu’il fasse peur à l’Amour ou à moi ».

Ben Jonson[1], Un homme à son goût, cité par Germaine Greer (2003, 49)

La pilosité est conçue dans de nombreuses sociétés comme un élément immédiatement perceptible qui manifeste clairement la différence corporelle entre les sexes. Ôter ses poils pour une femme ou laisser pousser sa moustache ou sa barbe pour un homme visent à distinguer visiblement les deux sexes et permettent de réaffirmer culturellement leur différence anatomique. Une telle exigence cache en creux la crainte qu’une indifférenciation originelle toujours latente ne se développe, la confusion des sexes étant considérée comme nuisible et dangereuse pour la bonne reproduction de la société. L’œuvre de l’artiste français Marcel Duchamp (1887‑1968) intitulée L.H.O.O.Q. (1919) qui affuble d’une moustache la Joconde de Léonard de Vinci (1452‑1519) témoigne d’une telle subversion des genres, l’artiste jouant avec les codes visuels de la pilosité qui marquent la différence des sexes.

Cette peur de l’indifférenciation est particulièrement prégnante dans le monde arabo‑musulman où la différence physique entre les hommes et les femmes est clairement marquée. Dans cette partie du monde, la barbe (lahya) ou la moustache (shārab) est la marque visible pour l’homme de la masculinité, et de la supériorité qui lui est attribuée comparativement à la femme[2]. Cette idée est explicitement énoncée dans des locutions proverbiales telles que : « La barbe avant la tresse » (lahya sābig azfīra) (Fortier, 2010a, 102)[3]. Ce proverbe oppose la barbe des hommes aux cheveux des femmes, emblèmes visuels du masculin et du féminin.

Aussi, dire d’un homme qu’il n’a pas de moustache (Bourdieu, 1972, 60, note 4) ou de barbe (Fortier, 2010a, 102) dans les sociétés arabo‑musulmanes constitue une insulte qui équivaut à souligner son manque de virilité. Ce qui n’empêche pas que, dans ce contexte culturel comme dans d’autres, la figure de l’imberbe puisse être érotisée, à la différence de celle, inverse du point de vue du genre, de la « femme à barbe ». Outre que notre analyse concerne essentiellement le monde arabo‑musulman et occidental, nous ne nous interdirons pas quelques incursions dans d’autres sociétés dans la perspective d’une approche comparée qui vise à rendre intelligible un sujet moins futile qu’il n’y paraît dont l’étude permet de mettre au jour, au‑delà des différences, des représentations récurrentes sinon universelles, à travers l’approche conjuguée de l’anthropologie, de la psychanalyse, de l’histoire de l’art et des études visuelles.

L’ÉPILATION FÉMININE : UNE FORME D’EXCISION

Dans le monde arabo‑musulman, l’épilation est une pratique culturelle qui vise à annihiler la pousse naturelle des poils chez les femmes ; celle‑ci étant d’emblée associée au masculin, laisser pousser cette pilosité virile viendrait à masculiniser la femme, produisant à terme, un corps bisexué, comble de l’abomination. Ainsi, dans de nombreuses sociétés arabo‑musulmanes, l’épilation commence dès la naissance de la fillette de peur que le masculin ne prenne le dessus sur le féminin. C’est le cas dans la société maure de Mauritanie où la pilosité est retirée par anticipation (Fortier, 1998) afin d’empêcher qu’elle ne se développe. Dès la naissance, la mère ôte le duvet qui recouvre le visage, les bras ou les jambes de la petite fille à l’aide du colostrum, premier lait maternel qui n’est pas donné à boire au nourrisson (Fortier, 2001). On retrouve cette pratique dans d’autres pays, notamment en Iran, où l’application du colostrum est censée empêcher l’apparition des poils à l’âge adulte sur les parties du corps où il a été appliqué enfant (Riahi, 1986, 50).

Il est par ailleurs significatif que, dans la société maure de Mauritanie, simultanément à l’épilation, une autre opération est effectuée sur le corps de la petite fille sept jours après sa naissance : l’excision (Fortier, 2012). Ces deux interventions ont non seulement en commun d’être réalisées très précocement mais possèdent la même finalité : retirer ce qui est considéré comme masculin, voire phallique, chez la femme, à savoir tout ce qui dépasse, respectivement la pilosité et le capuchon clitoridien. À cet âge précoce, ce qui est soustrait du corps de la fillette ne consiste qu’en un fin duvet et un minuscule capuchon clitoridien, mais, dans la mesure où ces éléments anatomiques sont associés à des attributs masculins, il s’agit de mesures de prévention réalisées de bonne heure pour empêcher que le poil ne pousse et que le clitoris ne se développe.

Ainsi, l’ethno‑psychanalyste Georges Devereux (2011, 148, 152) avait relevé le caractère masculin du poil pubien dans la société somali, société qui pratique l’épilation en plus de cette forme extrême d’excision que représente l’infibulation (Fortier, 2020b, 47) : « Cas 1 ‑ Les quelques données publiées indiquent que le poil pubien féminin a une connotation masculine phallique […]. Ainsi, un Somali, qui, lors d’une visite à Budapest, eut des rapports avec une hongroise, fut surpris par son poil pubien au point de le transformer, en rêve, en un visage barbu ».

Devereux avait par ailleurs noté que cette représentation n’était pas propre à la société somali mais se retrouvait également en France (2011, or. 1983, 124) : « Cas 2 – Le poil pubien surabondant de la maîtresse d’un analysant devait être périodiquement coupé afin de ne pas les gêner durant le coït. Cet acte était familièrement appelé “tailler la barbe de Josephus” ‑ Josephus étant le petit nom que mon patient donnait au sexe de son amie. […]. Cas 7 – Un statisticien réputé vit, alors qu’il était encore enfant, sa mère nue et prit son poil pubien pour un pénis. Cette illusion d’optique fut si forte que parvenu à l’âge adulte, il se rappelait encore “avoir vu” le poil pubien de sa mère comme un pénis ». Relativement aux derniers cas cliniques rapportés par Devereux, on peut ajouter qu’un des vocables utilisés en français pour désigner le sexe féminin témoigne qu’il est associé à cet attribut masculin et phallique que représente la barbe : le « barbu ».

L’ÉPILATION COMME « TECHNOLOGIE DU GENRE »

L’épilation comme l’excision correspondent à des « technologies du genre » (technology of gender), pour reprendre le concept de Theresa De Lauretis (2007, or. 1987), et en l’occurrence à des pratiques de démasculinisation, et par ricochet de féminisation. L’épilation comme l’excision s’apparentent à des « chirurgies esthétiques » visant à féminiser le corps et à « l’embellir », expression qui est d’ailleurs utilisée dans la société maure de Mauritanie (zayan), mais aussi dans d’autres sociétés arabo‑musulmanes où l’on pratique l’excision, comme en Égypte où la nouvelle excisée est appelée « l’embellie » (Fournier, 2011, 58).

Aussi, nous parlerons à propos de l’épilation comme de l’excision de « chirurgie sexuelle ». Ce concept (Fortier, 2022b) inclut toute forme d’opération qui n’est pas strictement chirurgicale mais qui vient transformer visiblement les corps et les identités. En outre, la « chirurgie sexuelle » (Fortier, 2020a) possède une dimension doublement sexuée, en tant qu’elle vient sexuer le corps, en l’occurrence le féminiser, en même temps que le sexualiser, au sens de le rendre érotique et désirable. De surcroît, ces chirurgies sexuelles que représentent l’épilation féminine ou l’excision visent à effacer ce qui pourrait évoquer le masculin chez la femme afin de susciter le désir des hommes sans réactiver leur angoisse de castration (Fortier, 2020b).

En français, le terme de toison peut renvoyer autant à la « toison pubienne » que « capillaire ». C’est aussi le cas dans de nombreuses sociétés où les cheveux et les poils (pubis, aisselles…) sont désignés par un unique vocable, en anglais par le mot hair, en arabe par le terme sha’ar, ou encore en grec ancien où l’expression employée (Ή εθειρα) pour nommer la chevelure se réfère aux poils pubiens (Cootjans, 2000, 55).

En dépit du fait qu’un même terme puisse être utilisé pour les cheveux et les poils, ceux‑ci n’ont pas le même statut, surtout pour les femmes, car si celles‑ci, en certains contextes, épilent leurs poils pour se féminiser, il est beaucoup plus rare qu’elles se rasent les cheveux, ce qui les masculiniserait. À cet égard, en France, les femmes en chimiothérapie conçoivent la perte de leurs cheveux comme une atteinte à leur féminité (Bromberger, 2010, 81‑83), recourant le plus souvent à un bandeau ou à une perruque pour dissimuler cette perte.

Le rasage des cheveux féminins peut représenter une punition semblable à une castration comme le montre pendant la seconde guerre mondiale en France la tonte publique des femmes accusées d’avoir couché avec l’occupant (Virgili, 2004). Une même logique de sacrifice de la féminité est à l’œuvre chez les femmes hindoues (Obeyeskere, 1981) ou les nonnes bouddhistes (Schneider, 2018) qui se rasent volontairement les cheveux pour des raisons religieuses.

Par réaction à la sexualisation de leur corps, notamment de leurs cheveux, certaines femmes, issues du mouvement punk, choisissent de les raser, tandis que d’autres, de confession musulmane, préfèrent les voiler (Fortier, 2017a)[4]. Dans une perspective similaire de désexualisation, la chanteuse américaine Britney Spears (née en 1981) se rasa la tête en 2007 afin d’échapper à son statut de sex‑symbol, geste totalement incompris qui lui valut d’être traitée de « folle » et d’être internée dans un hôpital psychiatrique ; elle souffrait en l’occurrence que ses fans lui « touchent les cheveux »[5], pratique fétichiste qui témoigne de l’attrait érotico‑sexuel que peuvent susciter les cheveux féminins en tant que substitut sexuel.

L’ORIGINE DU MONDE : L’OBSCÉNITÉ PILEUSE PORNOGRAPHIQUE

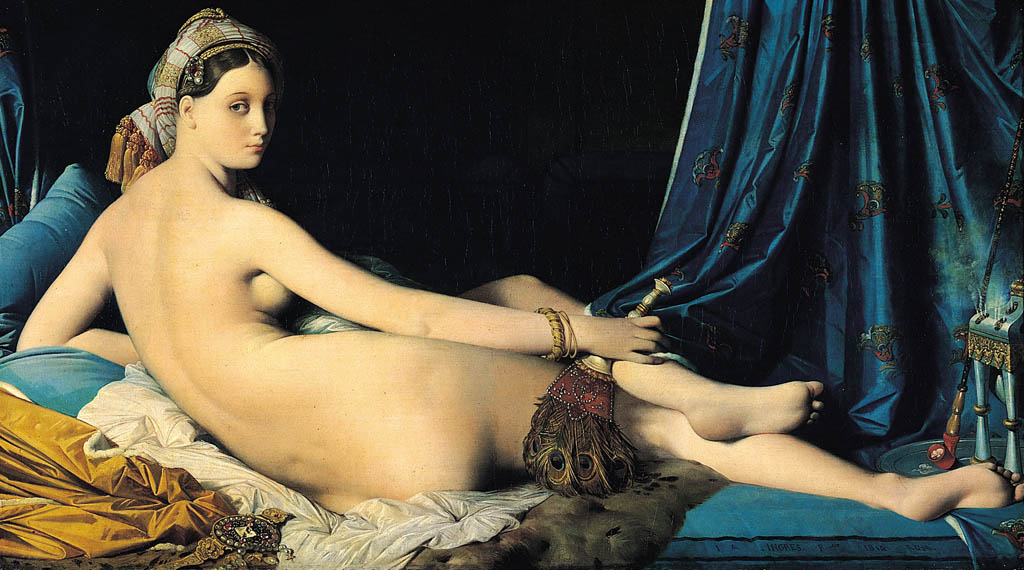

Les odalisques orientales aux corps lisses comme des poupées de porcelaine est un topos de la peinture occidentale, qu’on pense au Bain turc (1862) de Jean‑Auguste‑Dominique Ingres (1780‑1867) en forme de tondo, forme ronde qui rappelle le dispositif voyeuriste du trou de la serrure (Guéguan, 2006, 67). Comme le remarque Régis Michel (2000, 167) : « L’irréalité — ou plus précisément la déréalisation — de la femme ingresque passe notamment par la censure de son système pileux. Non seulement elle n’a pas de sexe, mais elle n’a pas non plus son accessoire usuel : la toison pubienne. Dans le code ultra‑puritain qui régit l’univers d’Ingres (l’épithète est impropre : elle ne désigne que l’exorcisme fanatique de l’élément charnel), la répression de la pilosité se révèle une exigence prioritaire. Le poil est obscène parce qu’il introduit du vivant dans ce monde fossile : du réel dans ces productions faussaires. Aussi les femmes d’Ingres sont‑elles épilées par un pinceau vorace avec la minutie panique d’une névrose obsessionnelle ».

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010066606

Le Bain turc (1862), Jean Auguste Dominique Ingres, peinture à l’huile, 108 x 108 cm,

photographie © 2005 RMN Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard BlotCe tableau appartenait au diplomate turco‑égyptien Khalil‑Bey (1831‑1879) qui, dans son appartement parisien, avait acquis entre 1865 et 1868 une collection de peintures érotiques, « la première qu’ait formée un enfant de l’Islam » selon Théophile Gautier (1811‑1872) (Haddad, 2000, 139)[6]. Or, en plus de cette toile dépeignant des corps sans aspérités ressemblant à des statues de marbre, Khalil‑Bey possédait un tableau à l’opposé du Bain turc qui représentait le sexe velu d’une femme dans un zoom quasi cinématographique[7] inspiré du cadrage des photos pornographiques de l’époque (Des Cars, 2008, 382 ; Schicharin, 2018) ; il s’agit de l’Origine du monde (1866), commandée par Khalil‑Bey à Gustave Courbet (1819‑1877), « tableau qui reprend sans conteste les figures obligées de l’image obscène contemporaine (pilosité, parties génitales exposées, linge repoussé) […] » (Des Cars, 2008, 382).

Une des caractéristiques pornographiques de ce tableau tient au close‑up sur le sexe de la femme. Celle‑ci, sans visage, est restée longtemps sans identité, jusqu’à ce que Claude Schopp (2018), travaillant sur la correspondance d’Alexandre Dumas‑fils tombe sur une phrase qui retint son attention : « […] on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l’intérieur de Mlle Queniault de l’Opéra », révélant que Khalil Bey avait fait poser sa maîtresse de l’époque, Constance Quéniaux (1832‑1908), célèbre courtisane et danseuse à l’opéra de Paris.

L’historienne d’art britannique Lynda Nead (1992, 17, note 31) observe que le plaisir visuel dans l’art occidental est lié à un modèle de corps féminin totalement lisse, tel que le représente Jean‑Auguste‑Dominique Ingres dans le Bain turc, tendance qui est liée à une « une peur profonde ainsi qu’à un véritable dégoût du corps et de la féminité à l’intérieur de la culture patriarcale ». Courbet, en revanche, propose un nu qui ne protège pas le spectateur de l’anxiété que peut provoquer la vue du sexe féminin[8].

Comme le remarque Jean Clair (1988, 66‑67), peindre le sexe féminin est d’abord une manière de dépasser le danger que celui‑ci exerce afin que, d’iconique, sa représentation devienne apotropaïque : « Encore faut‑il préciser que cette peur et cette répulsion ne sont l’autre face que cette incessante fascination du peintre pour ce même corps et que tableau n’est là précisément que pour donner corps à cette attirance ambiguë : prophylactique, il iconise les corps féminins pour éviter d’avoir à le représenter, de telle sorte qu’il laissera à la pulsion érotique toute liberté d’aller se fixer ailleurs. C’est dans la mesure où le tableau n’est plus une représentation “achevée” mais un processus d’exorcisme, toujours en cours et donc toujours inachevé, qu’il permet d’opérer ce clivage, dans l’ordre du désir, à l’intérieur de ce fascinum et de ce tremendum du corps sexué, entre ce qui est ressenti en lui comme “bon”, attirant, désirable et gratifiant et ce qui est ressenti comme “mauvais”, repoussant, funeste, dangereux ». Le clivage qui s’opère dans l’esprit de l’artiste qui peint un sexe féminin comme dans celui qui le regarde, est le même que celui que provoque la vision de la tête de Méduse dans la mesure où les deux représentations se confondent : « Si la tête de Méduse se substitue à la figuration de l’organe génital féminin, ou plutôt si elle isole son effet excitant l’horreur de son effet excitant le plaisir on peut se rappeler que l’exhibition des organes génitaux est encore connue par ailleurs comme acte apotropaïque » (Freud 1985, or. 1922, 45).

L’ORIGINE DU MONDE : UN SEXE GORGONE SOURCE D’EFFROI

La fente légèrement ouverte du sexe de l’Origine du monde laisse apparaître un sourire, comme si celui‑ci souriait au spectateur ; un des noms en français du sexe féminin n’est‑il pas le « sourire d’en bas », expression qui présuppose que le sexe est visage. Examinée de plus près, cette ouverture peut aussi inquiéter car elle laisse poindre un clitoris entouré de poils qui rappelle la tête de Méduse, le plus souvent figurée avec une barbe (Frontisi‑Ducroux et Vernant, 1997, 71) et une chevelure proéminente. Ainsi que le relève le psychanalyste Sandor Ferenczi (1974, 200) : « L’analyse des rêves et des associations m’a amené plusieurs fois à interpréter la tête de la Méduse comme le symbole effrayant de la région génitale féminine dont les caractéristiques ont été déplacées “du bas vers le haut” ».

De plus, à l’instar du sexe‑visage de l’Origine du monde, la tête de Méduse est « coupée », car, comme l’explique Julia Kristeva (1998, 37) : « Méduse‑Gorgone ne devient supportable qu’en tant qu’eikôn. Coupez la tête du monstre et proposez son reflet à la vue : ce n’est qu’ainsi que vous serez protégés de la mort et du sexe féminin qui pourrait vous y absorber ». Tel est précisément le geste apotropaïque qu’accomplit l’Origine du monde en tant qu’il coupe le corps de la femme pour ne représenter que le sexe féminin/gorgone.

https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/lorigine-du-monde-69330

L’Origine du monde (1866), Gustave Courbet, huile sur toile, 46 x 55 cm,

musée d’Orsay photographie © Musée d’Orsay, Dist. RMN‑Grand Palais / Patrice SchmidtDevereux (2011, 38‑39, or. 1983, 21) rapporte que son étude sur la tête de Méduse ou Baubô lui a été inspirée par des photos de toisons pubiennes entrevues dans Playboy : « En 1976, feuilletant Playboy chez mon coiffeur, je vis la photo d’une ravissante Noire nue qui […] étalait son poil pubien, réduit à une sorte de crête verticale “phallique”. Peu après je vis une autre photo d’une telle toison “phallique”. […]. Ce furent sans doute ces deux photos, montrant la toison réduite à une sorte de crête verticale et ressemblant, par conséquent, à un phallos, qui cristallisèrent pour moi le problème de base de la présente étude et me permirent de faire, en 1976, un exposé provisoire sur Baubô […] ».

Comme le remarque la psychanalyste Janine Filloux (2002, 108) : « […] la figure de Méduse assure de façon continue une possibilité de donner expression et de canaliser l’impact de la “peur du féminin”. C’est par le mythe que Freud se saisit du regard d’effroi de la différenciation sexuelle, de l’interdit porté sur l’origine de l’espèce, sur le sexe en tant qu’il est sexe maternel, sur la sexualité d’une mère devenue monstre terrifiant et pétrifiant puisque sa vue seule suffit à vous changer en pierre, pour formuler sa conception de l’angoisse de castration et sa représentation fantasmatique d’une mère monstrueuse. L’horreur du sexe de la mère est horreur de l’inceste. La figure de Méduse est possibilité de représentation de l’horreur de la fusion incestueuse avec l’animalité de la nature femelle, de l’horreur de l’inceste prototypique sous forme de fantasme de retour à l’origine ».

On comprend alors l’aspect terrifiant que peut revêtir l’Origine du monde pour les spectateurs, ainsi que les raisons ayant poussé les différents acquéreurs de ce tableau à le dissimuler au regard : « Ces écrans successifs seraient alors les artifices par lesquels les divers propriétaires auraient cherché à mettre à distance cette Origine du Monde/Gorgone » (Bernardi, 2014, 147).

La toile, longtemps tenue cachée, est exposée en 1995 au musée d’Orsay. Sa présentation est alors accompagnée d’une notice selon laquelle cette œuvre « échappe au statut d’objet pornographique », assertion qui semble d’autant plus nécessaire d’affirmer qu’elle ne va pas de soi ; rappelons qu’elle sera interdite en 2011 par Facebook.

L’acte artistique de Fanny Viollet (née en 1944) à l’égard de l’Origine du monde vient renouer avec la logique du caché/montré qui a toujours accompagné cette toile. En 1996, alors que des cartes postales du tableau de Courbet sont éditées par le musée d’Orsay, l’artiste française contemporaine a l’idée de les « rhabiller »[9] par une petite culotte (Viollet, 2014, 5‑6) dont l’une, de coton blanc[10], laisse tout de même voir par transparence l’ombre à la fois érotique et menaçante de la toison pubienne.

Parmi les diverses petites culottes plus ou moins innocentes dont Fanny Viollet recouvre l’Origine du Monde, l’une arbore humoristiquement un lion rugissant, suggérant la potentielle dangerosité et férocité du sexe féminin.

La toile de Courbet continue à déranger sinon à choquer ceux qui, au détour d’une salle, se retrouvent nez à nez avec elle, sans doute parce que ce tableau place le spectateur en position de voyeur. Position qui est d’autant plus difficile à assumer dans un espace public où, à la différence du dispositif scopique pornographique habituel dans lequel le voyeur regarde sans être vu, le visiteur regarde tout en étant lui‑même regardé, ses réactions d’effroi ou/et de plaisir pouvant être épiées.

L’artiste française ORLAN (née en 1947) brise le dispositif scopique selon lequel les hommes regardent le sexe féminin sans eux‑mêmes être vus quand, dans une performance, elle donne à voir son sexe poilu tout en filmant les réactions des spectateurs. Ceux‑ci sont le plus souvent effrayés par ce sexe macroscopique, observé à travers une loupe, qui rappelle une « tête de Méduse », d’où le nom donné à cette œuvre : Étude documentaire : la tête de Méduse (1978), que l’artiste (ORLAN, 2002, or. 1995, 5) explique ainsi : « J’ai réalisé une performance intitulée Étude documentaire : la tête de Méduse ; il s’agissait devant une énorme loupe de montrer son sexe dont les poils d’un côté étaient peints en bleu, et ce, au moment de mes règles, un moniteur vidéo montrait la tête de celui ou celle qui allait voir, un autre montrait la tête de ceux ou celles qui étaient en train de voir, à la sortie le texte de Freud sur la tête de Méduse était distribué, texte qui dit “à la vue de la vulve le diable même s’enfuit” »[11].

Le fait que l’Origine du monde soit exposée dans un musée rend caduque le dispositif jusque‑là attaché à sa monstration : être regardée dans un espace intime à l’abri de tout regard extérieur. En effet, Khalil Bey l’avait accrochée dans un cabinet de toilette privé alors que le Bain turc trônait dans son grand salon d’apparat (Da Silva, 2009, 54 ; Des Cars, 2008, 378), comme si le sexe lisse, poli et sage des femmes orientales était moins sulfureux, sexualisé et terrifiant que le sexe touffu de l’Origine du monde. D’autre part, son commanditaire avait élaboré un dispositif scopique particulier : le spectateur devait écarter le tissu vert — couleur du paradis en islam — qui le recouvrait afin de pouvoir le contempler en toute intimité.

Lorsqu’en 1868, pour éponger des dettes de jeu, Khalil‑Bey fut contraint de vendre aux enchères sa collection de peintures, à la différence du Bain turc[12], l’Origine du monde, immontrable, ne put être mise en vente publique (Des Cars, 2008, 379‑380). Après avoir été vendue « sous le manteau »[13], Edmond de Goncourt signale l’avoir vue en 1889, dissimulée sous une autre toile de Courbet (Le château de Blonay), chez le marchand d’art d’Extrême‑Orient Antoine de la Narde : « Et il ouvre avec une clef un tableau, dont le panneau extérieur montre une église de village dans la neige et dont le panneau caché est le tableau peint par Courbet pour Khalil‑Bey, un ventre de femme au noir et proéminent mont de Vénus, sur l’entrebâillement d’un con rose » (p. 381).

Après de nombreuses péripéties, l’Origine du monde fut acquise en 1955 par Jacques Lacan, qui, à son tour, la déroba aux regards : « Le psychanalyste demanda à son beau‑frère, André Masson, de concevoir un panneau destiné à dissimuler autant qu’à suggérer la toile. Masson peignit un étrange paysage représentant de façon allusive la composition du nu[14], qui ne devenait lisible que lorsque ce dernier était dévoilé[15] ». Lacan théorisera la problématique du voilement dans un passage de la leçon IX et X du Séminaire (1994, or. 30 janvier 1957) : « Qu’est‑ce qui peut matérialiser pour nous, de la façon la plus nette, cette relation d’interposition, qui fait que ce qui est visé est au‑delà de ce qui se présente ? Sinon ceci, qui est vraiment une des images les plus fondamentales de la relation humaine au monde, le voile, le rideau. Le voile, le rideau devant quelque chose est encore ce qui permet le mieux d’imaginer la situation fondamentale de l’amour. On peut même dire qu’avec la présence du rideau, ce qui est au‑delà comme manque tend à se réaliser comme image. Sur le voile, se peint l’absence. […]. Le rideau, c’est, si l’on peut dire l’idole de l’absence […] ».

ORIGINE DU MONDE ET MADONE : UN SEXE FÉMININ PHALLIQUE

Le dispositif de voilement/ dévoilement de l’Origine du monde possède une connotation religieuse à la fois par l’acte même du voilement qui renvoie au caché, et par le mouvement de dévoilement de l’ordre de la révélation. Dans le christianisme, c’est surtout la Vierge qui fait l’objet de ce processus de voilement/dévoilement, que ce soit à un niveau rituel ou iconographique ; c’est le cas près de Naples[16] où, sur le plan rituel, l’image de la Madone est voilée, de même que le phallus est caché par un voile vert à la villa des Mystères de Pompéi (Quignard, 1996), tandis que sur le plan iconographique, la Madone Sixtine de Raphaël (1483‑1520) est représentée derrière un rideau vert (Loyrette, 2002). On notera la constance de la couleur verte, y compris dans le choix du tissu utilisé par Khalil Bey pour dissimuler l’Origine du monde, couleur qui évoque le paradis dans de nombreuses religions.

De l’Origine du monde à la Madone, il n’y a qu’un pas, et l’analyse du titre de l’œuvre de Courbet nous y conduit. Celui‑ci renvoie davantage à la dimension procréative du sexe qu’à son aspect sexuel, de même que la figure de la « Vierge Mère » (Virgin birth) (Leach, 1980), « à l’origine du monde », incarne une procréation sans sexualité. Or, malgré ce qu’indique le titre du tableau, Courbet choisit de représenter la dimension davantage sexuelle que procréative du sexe féminin, peignant un pubis velu où le regardeur entraperçoit un clitoris, soit un sexe éminemment phallique.

Si l’Origine du monde a quelque parenté de par son titre avec la Madone, celle‑ci, en tant que « mère primitive », a également quelque accointance avec le sexe féminin tel qu’il est représenté par Courbet ; ainsi que le déclare le théologien Tertullien (Carthage, vers 150‑vers 220) : « La vierge est aussi une femme… à moins d’être un troisième sexe monstrueux » (Le voile des Vierges VII, 2, cité par Agacinski, 2005, 174). À travers le décalage entre le titre du tableau et l’image qui en est donnée, le peintre révèle l’ambivalence du sexe féminin[17], à la fois honoré eu égard à sa fonction de reproduction, mais aussi craint en tant que phallique ou pouvant cacher un phallus (Devereux, 2011, 105‑106 ; Fortier, 2020b).

L’idée d’un sexe féminin effrayant est à l’œuvre dans une photographie de l’artiste autrichienne VALIE EXPORT (née en 1940) prise par Peter Hassmann où celle‑ci, vêtue d’un pantalon découpé au niveau de l’entrejambe, écarte les cuisses de telle manière à découvrir une toison pubienne noire, objet du regard du spectateur. VALIE EXPORT arbore par ailleurs une chevelure ébouriffée, semblable à son sexe, rappelant la tête de Méduse. Cette exhibition sexuelle apparaît d’autant plus menaçante et phallique que l’artiste, dotée d’une arme à feu, se tient prête à tirer.

Cette photographie fait suite à une performance ayant eu lieu en 1969 dans un cinéma pornographique de Munich où VALIE EXPORT invitait les hommes à regarder son sexe plutôt que celui projeté sur l’écran, souhaitant ainsi dépasser le « tabou du sexe caché »[18]. Mais cette monstration effraya les spectateurs qui furent pris de « panique génitale » (genital panic) pour reprendre l’expression de VALIE EXPORT.

Cette panique est semblable à celle que provoque la vision de la Gorgone, en tant que sexe facialisé (Vernant, 1985 ; Clair, 1988, 47). Le rituel d’exhibition du sexe féminin, ainsi que l’effroi qui lui est corrélé, est connu de plusieurs sociétés. C’est notamment le cas dans la société maure de Mauritanie où les anciennes esclaves habituellement non excisées et non épilées recourent à ce type d’exhibition dans le but d’effrayer les hommes (Fortier, 2020b, 47). Devereux (2011, 53, or. 1983, 33) relève la signification de ce geste qu’on retrouve dans de nombreux contextes de par le monde : « Cela dit, lorsqu’une femme exhibe son sexe, de façon railleuse, à un homme, son intention première est de le traiter de lâche et d’eunuque. Parfois elle cherche aussi à l’intimider, en lui rappelant qu’il pourrait être “châtré” lui aussi, danger fort réel pour les vaincus au Proche‑Orient. Enfin, Ferenczi rapporte qu’une mère intimidait régulièrement son petit garçon en retroussant ses jupes devant lui[19] ».

Le motif récurrent en peinture de Judith décapitant Holopherne rend compte de cet effroi à la vue du sexe féminin, motif visuellement semblable à la tête de Méduse décapitée par Persée. Comme l’explique Freud (1985, or. 1922, 45) : « “Décapiter = castrer”, l’effroi de la Méduse est celui issu de la perception de la castration, manifestement de la vision du sexe de la mère, entouré de poils. Les serpents faisant office de cheveux et renvoyant au pénis, montrent, par la nécessité de multiplier les symboles phalliques, la très forte présence de la castration. Voir la Méduse transforme en pierre : consolation de la castration. Si l’érection est encore possible c’est que le pénis est toujours là. La tête de Méduse remplace l’organe génital féminin et vaut dans son action apotropaïque ». Cette idée est particulièrement claire dans Judith et la tête d’Holopherne (1543) du peintre hollandais Jan Massys (1509‑1575)[20] où la barbe d’Holopherne renvoie à la toison pubienne de Judith dont l’ombre pointe au niveau de son bas‑ventre. Une angoisse sourde émane de ce tableau qui témoigne que la femme est autant capable de décapitation que, son sexe, de castration.

ORIGINE DU MONDE, MÉDUSE ET TARENTULE : UN SEXE MATERNEL INCESTUEL

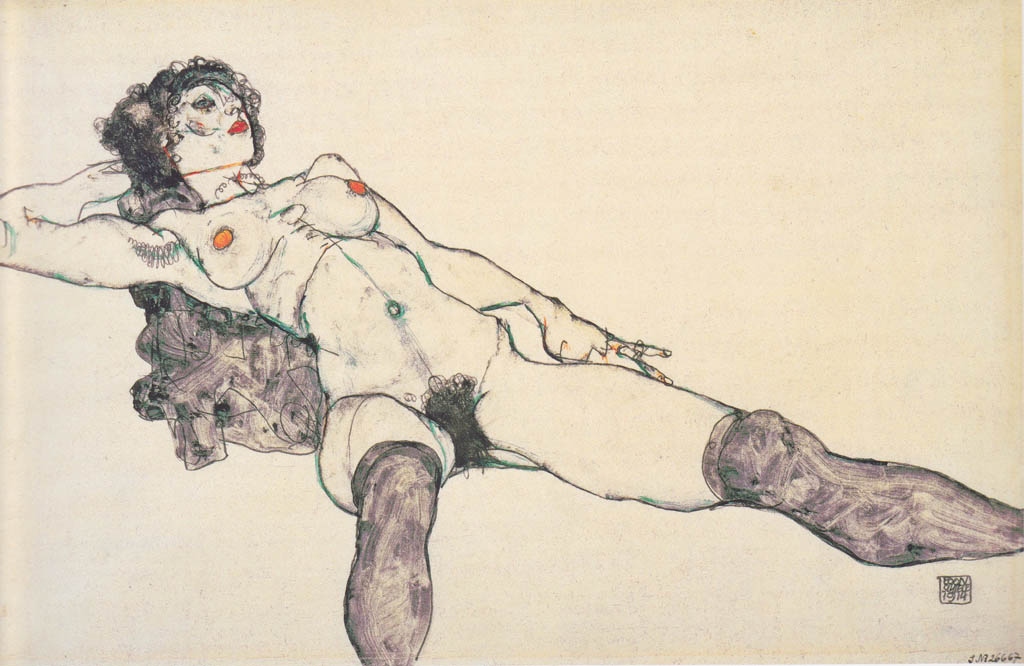

À une période où la psychanalyse se développe à Vienne (Schorske, 1983) et où Freud (1950, or. 1926, 133) parle du sexe féminin comme d’un « continent noir », le peintre viennois Egon Schiele (1890‑1918) représente les poils noirs de ses modèles comme d’effrayantes araignées, tant au niveau du pubis dans Nu allongé jambes écartées (1914), qu’au niveau des aisselles dans Moa (1911).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Schiele_-_Moa_-_1911.jpg/375px-Schiele_-_Moa_-_1911.jpg

Moa (1911), Egon Schiele, gouache, aquarelle et mine de plomb, 31 x 48 cm, Museum of modern Art, New York

Alors même que les campagnes d’affichage publicitaire utilisent largement les codes de la pornographie, en 2018, les affiches d’une exposition d’Egon Schiele[21] furent censurées dans plusieurs villes européennes, notamment à Londres et à Berlin. Le sexe féminin, représenté par Schiele de manière trop frontale, trop crue, et trop velue pour notre époque, fut dissimulé sous un bandeau sur lequel on pouvait lire : « Pardon, cent ans d’âge et toujours trop audacieux de nos jours ! »[22]. Ce bandeau venait certes cacher au regard des œuvres jugées « obscènes », mais il avait aussi implicitement pour but de préserver le spectateur d’éventuelles réactions phobiques, similaires à celles que peuvent provoquer l’Origine du monde.

Le tableau de Courbet a le pouvoir d’effrayer les hommes comme les femmes, convoquant, ainsi que l’indique son titre, l’image du sexe de leur mère dont ils sont sortis ; cet effroi est du même ordre que celui provoqué par la tête de Méduse : « L’effroi devant la Méduse est donc l’effroi de la castration, rattaché à quelque chose qu’on voit. Nous connaissons cette circonstance par de nombreuses analyses, elle se produit lorsque le garçon, qui jusque‑là ne voulait pas croire à la menace, aperçoit un organe adulte, entouré d’une chevelure de poils, fondamentalement celui de la mère » (Freud 1985, or. 1922, 49)[23]. Se retrouver « nez à nez » avec le sexe de sa mère peut susciter le dégoût (Bromberger, 2011), sentiment dont la psychanalyse montre qu’il n’est que l’inverse d’une attirance irrecevable, en l’occurrence incestueuse.

La vision enfant du sexe maternel analogue à une touffe de poils s’apparente à une sorte d’araignée. La phobie des araignées s’expliquerait par la terreur du sexe maternel, lui‑même semblable à une tête de Méduse. Selon Freud (1984, or. 1933, 157) : « D’après Abraham (1922), l’araignée est, dans le rêve, un symbole de la mère, mais de la mère phallique, qu’on redoute, de sorte que la peur de l’araignée exprime la terreur de l’inceste avec la mère et l’effroi devant les organes génitaux féminins. Vous savez peut‑être que l’image mythologique de la tête de Méduse doit être ramenée au même motif de l’angoisse de castration ».

Abraham, premier psychanalyste à évoquer le lien entre araignée et sexe maternel interprète ainsi l’un des rêves de ses analysants : « Je suis devant une armoire avec ma mère ou ma femme dans mon bureau. Lorsque je saisis une pile de dossiers, une grosse araignée velue tombe à mes pieds. Je suis content qu’elle ne m’ait pas touché. L’araignée qui tombe, c’est le pénis prêté à la mère qui s’en détache lorsque le patient s’approche de l’armoire (symbole maternel). La joie du patient de ne pas l’avoir touchée correspond à son effarouchement devant l’inceste. […]. Nous parvenons ainsi à une deuxième signification symbolique de l’araignée. Elle représente le pénis prêté à la mère et niché dans ses organes génitaux […]. Ici encore, ses fantasmes permettent de montrer au patient sa représentation d’un pénis féminin. […]. La toile de l’araignée représente la toison pubienne ; le fil isolé a une signification sexuelle virile[24] ».

Bien que le cas clinique cité ici soit masculin, la phobie des araignées se rencontre davantage chez les femmes que chez les hommes. Une telle différence s’explique par le fait que, pour la fille, la dissemblance entre son propre sexe et celui de sa mère réside dans cette touffe de poils qu’elle ne possède pas, alors que, pour le garçon, la dissemblance sexuelle d’avec sa mère consiste non seulement dans le fait d’avoir ou non des poils, mais d’avoir ou non un pénis. La question de la pilosité en tant que marqueur visuel du sexe féminin est donc cruciale. L’araignée, généralement représentée comme noire et velue, renvoie indubitablement au sexe maternel et à son caractère incestueux[25].

La tarentule ou mygale, que semblent dessiner les poils pubiens de l’Origine du monde réactive chez les spectateurs la phobie des araignées qui n’est autre que celle du sexe de leur mère. De manière symétrique et inverse à Courbet, Odile Redon (1840‑1916) dessine de manière quasi obsessionnelle le motif d’une araignée velue qui rappelle la toison pubienne féminine : comme le sexe/visage de l’Origine du monde, l’araignée possède un visage et sourit au spectateur, notamment L’araignée souriante (1881).

https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/laraignee-souriante-200960

L’araignée souriante (1881), Odilon Redon, dessin au fusain, 49,5 x 39 cm,

musée d’Orsay (conservée au cabinet d’arts graphiques du musée du Louvre) © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Jean-Gilles BerizziL’association de l’araignée avec le sexe maternel transparaît dans le travail de plusieurs femmes artistes. C’est notamment le cas de l’artiste française Louise Bourgeois (1911‑2010) dans sa sculpture figurant une immense araignée aux pattes velues sous laquelle les spectateurs déambulent. Le nom donné à cette œuvre, Maman (1999), atteste que cette araignée monumentale incarne la mère de l’artiste (Cajori et Wallach, 2008) sous son aspect le plus phallique et le plus terrifiant. De même, l’artiste française Niki de Saint Phalle (1930‑2002) représente de grosses araignées noires semblables à des mygales dans une série de sculptures et de dessins explicitement intitulée Les mères dévorantes (The Devouring Mothers) (1974)[26].

ARAIGNÉES, CRABES OU PIEUVRES : UN SEXE VELU TENTACULAIRE

L’homologie entre araignée et sexe féminin se retrouve dans un rituel de possession étudié en Italie du Sud par l’anthropologue italien Ernesto De Martino (1999, or. 1961), bien que cette homologie n’ait pas été explicitée par l’auteur. Ce rituel de possession, qui concerne exclusivement les femmes, est expliqué localement par la morsure d’une tarentule ; la possédée est dite « mordue de la tarentule » ou « poursuivie par la morsure de la tarentule » (p. 275). La tarentule est elle‑même identifiée à une femme comme le montre la manière dont les habitants du Salento s’adressent à elle dans leurs chansons : « Madame la tarentule » (p. 187). Le terme de « tarentelle » (tarentella) qui désigne les chants et les danses accompagnant cette forme de transe est en outre dérivé du mot « tarentule » (tarenta). Il est par ailleurs significatif que le « pubis » (p. 189) soit un des organes les plus visés par la tarentule comme le rapporte une chanson recueillie par De Martino : « Où t’a mordu la tarentule ? En dessous du bord de ma jupe » (p. 188).

Une des caractéristiques de cette possession consiste pour les femmes à libérer leur chevelure habituellement recouverte d’un fichu. Leurs cheveux noirs, agités de toute part, rappellent visuellement les cheveux‑serpents de la tête de Méduse mais aussi les pattes velues de la tarentule censées être à l’origine de la possession. De Martino (p. 87, 73, 81) parle à cet égard « d’identification à l’araignée », « de se faire araignée », de « danser l’araignée », de « se transformer en corps‑tarentule ». Les femmes « tarentulées » (tarentata), en devenant elles‑mêmes méduses ou tarentules[27], contrecarrent le mal sexuel à l’origine de leur crise. Cette « morsure d’amour » selon l’expression locale (de Martino, 1999, 89) est en effet un « mal d’amour » (Charuty, 1987) qui affecte les femmes mal mariées[28] souffrant de « remords » (rimorsi)[29] liés à une frustration amoureuse ou sexuelle.

On retrouve chez les Bédouins de Libye un rituel de possession analogue à celui observé dans la région du Salento. Significativement, il ne concerne que des femmes sans mari, qu’il s’agisse de jeunes filles non mariées, de femmes divorcées ou de veuves (Camps, 1994). Celles‑ci, en ligne ou en cercle, les bras collés le long du corps, agitent violemment la tête au rythme des mouvements de plus en plus saccadés du tambour, ce qui a pour effet de libérer leurs cheveux, d’où le nom donné par les anthropologues à ce rituel : « danse des cheveux », bien que celui‑ci ressorte davantage de la transe que de la danse.

Dans ce type de société où les cheveux, tout comme le sexe féminin dont ils sont l’emblème, sont voilés et « sous contrôle » (Fortier, 2010a), leur monstration — au sens de montrer et de monstre — rappelle visuellement la tête de Méduse. Les mouvements tentaculaires des cheveux qui les autonomisent du reste du corps les apparentent à une sorte d’entité monstrueuse ayant sa vie propre — tout comme le sexe de l’Origine du monde apparaît détaché du reste du corps —, suggérant que le sexe féminin peut être traversé par d’irrépressibles convulsions.

Ce rituel d’une grande puissance visuelle vient ainsi rappeler que le désir sexuel féminin est bien réel et qu’il ne doit pas être négligé sous peine de provoquer l’ire de la Gorgone. Les femmes sans mari, donc sans sexualité, affichent à cette occasion la puissance de leur organe sexuel, mais aussi sa fureur hystérique au sens étymologique de ce terme qui renvoie à l’utérus, témoignant de son intense frustration lorsque ses besoins impérieux ne sont pas rassasiés, frustration que ce rituel exprime et conjure tout à la fois.

DU CÔTÉ ARTISTIQUE

L’artiste parisienne contemporaine Sophie Sainrapt (née en 1960) traite de manière détournée et humoristique de la libido féminine dans une gravure intitulée Nid d’amour (2014) où, semblablement au focus de l’Origine du monde, l’artiste se focalise sur la toison pubienne d’un sexe féminin représenté tel un nid d’oisillons qui crient famine.

Il arrive en effet que le travail de certains artistes renoue avec des représentations inconscientes qui traversent les cultures et les époques. C’est le cas d’une toile de l’artiste française Sandrine Enjalbert (née en 1972) dans laquelle un crabe tient lieu de sexe féminin. Le contenu et le titre de ce tableau, Les maux du cœur, renvoient à la problématique du « mal d’amour » décrite par De Martino dans le Salento, auteur qui a par ailleurs montré que si « la morsure d’amour » est le plus souvent provoquée par une tarentule, elle peut l’être également par un scorpion, animal dont la piqûre joue un rôle important dans le rituel de possession sarde nommé argia étudié par l’anthropologue italienne Clara Gallini (1988).

De manière semblable, au Japon, c’est la forme du crabe et de ses poils (mogusa gani) qui évoque et même désigne le sexe féminin : « mogusa gani : vagin poilu, par allusion au crabe dont la pince est couverte d’une sorte de fourrure. Les prostituées se faisaient tatouer l’image d’un tel crabe sur le pubis et la pince était figurée par leurs petites lèvres. Ce tatouage symbolisait la puissance sexuelle : une fois le client “pincé”, impossible pour lui d’échapper aux tenailles » (Giard, 2008, 217). Remarquons que l’idée de « pinçure » du crabe au Japon rappelle « la morsure » de la tarentule au Salento — le nom de la danse dite pizzicca signifie « piqûre » —, mais ici on observe une réversibilité des positions où, de « pincée » la femme devient « pinçante », de « mordue » « mordante », de « piquée » « piquante », évoquant ainsi le caractère possiblement agressif, phallique et dangereux du sexe féminin[30]. L’homologie entre araignée et crabe est présente chez l’artiste française contemporaine Anne van der Linden (née en 1959) qui, dans sa toile intitulée Araignées du soir (2021), représente une grosse araignée aux pâtes velues et effilées ressemblant à un crabe, en lieu et place du sexe féminin.

Anne Van der Linden témoigne par ailleurs de l’analogie entre pilosité féminine et araignée velue dans son dessin (2022) intitulé Hairy legs, soit « jambes poilues ».

Le sexe féminin est donc conçu à la fois comme une proie et comme un prédateur. C’est le cas dans la mythologie grecque où Arachnée est un personnage féminin, non seulement victime d’Athéna qui, jalouse de ses talents de tisseuse la destine à être suspendue éternellement à un fil[31], mais aussi prédatrice, capturant et ligotant sa proie dans la toile qu’elle a préalablement tissée (Frontisi‑Ducroux, 2002, 262). Représentation qui apparaît également au Japon dans l’assimilation du sexe féminin à une pieuvre, ainsi que le montre l’estampe érotique d’Hokusai (vers 1760‑vers 1849) connue localement sous le nom d’Ama et le poulpe (Tako to Ama) (1814), et en Occident sous le titre Le rêve de la femme du pêcheur. Semblablement aux araignées ou aux tarentules, au Japon, les poulpes, tout comme les crabes, sont considérés comme des créatures « tentaculaires » pénétrantes, intrusives et étouffantes. De même, l’écrivain français Ernest Feydeau (1821-1873) rapporte qu’une courtisane parisienne du XIXe siècle était dénommée « la plus belle des pieuvres » (Feydeau, 1868, 233).

https://photo.rmn.fr/archive/14-500504-2C6NU0LRXYCO.html

L’Ama et le poulpe (vers 1814), Hokusai, estampe, 16,51 x 22,23 cm,

British Museum, département Asie, référence OA+, 0.109TACTILE GAZE : TOISON PUBIENNE ET FOURRURE

Les poils pubiens sont d’autant plus érotisés qu’ils contrastent avec la couleur blanche de la peau, comme le montre la photographie (1924) de Tina Modotti (1896‑1942)[32] prise par le photographe américain Edward Weston (1866‑1958).

La toison pubienne des femmes a la même fonction que le rideau de Khalil‑Bey destiné à cacher l’Origine du monde : préserver la pudeur féminine et susciter le désir masculin. Tandis que le sexe épilé apparaît comme nu, exhibé, vulnérable, offert au regard et prêt à consommer. Ainsi que le remarque Anne Marie Moulin (2011, 61) à propos du monde arabo‑musulman : « L’épilation est métonymie pour désigner le sexe prêt à l’emploi. Si elle est recommandée le vendredi, jour de hammam, c’est parce qu’elle prélude à la nuit de l’amour, du vendredi au samedi ».

Le monde arabo‑musulman est largement « trichophobe » pour reprendre l’expression de l’anthropologue Christian Bromberger (2005). Il est à cet égard éloquent, qu’en arabe, les termes pour désigner le sexe féminin (farj) ne renvoient ni aux poils ni au pubis, comme si celui‑ci une fois épilé n’était plus visible et n’avait plus de réelle existence, mais à la forme intérieure du vagin : « étroit » (ma‘zam), « large » (shaqq), « vaste » (‘arīdh), « sans fond » (mukawar) (Chebel, 1995, 627), termes qui font explicitement référence à ce pourquoi le sexe féminin est destiné : le plaisir pénétratif masculin[33].

L’œuvre de l’artiste franco‑libanaise Lamia Ziade (née en 1968) intitulée Great Syrian Nude (2007), exposée dans l’exposition Sexy souks au Point Éphémère à Paris en 2007, rend compte de ce paradoxe d’un point de vue occidental selon lequel le voile intégral d’une femme peut cacher un « sexe intégral » au sens d’un sexe intégralement épilé. La photographie intitulée La Belle Otero (vers 1895) de Léopold Reutlinger (1863‑1937) est le symétrique inverse de cette image dans la mesure où la courtisane (1868‑1965) apparaît vêtue d’un vêtement moulant blanc qui contraste avec sa cape de fourrure noire, suggérant que sous son justaucorps lisse et immaculé se cache une toison pubienne noirâtre et touffue.

La fourrure est un substitut de la toison pubienne et donc du sexe féminin, ainsi que le remarquait Freud (1987, or. 1942, 65) : « […] la “fourrure” doit sans doute son rôle de fétiche à son association avec les poils du Mons Veneris […] », ce qui explique l’érotisme lié au manteau de fourrure, comme l’illustre le roman La Vénus à la fourrure (Venus im pelz) (1870) de Léopold von Sacher‑Masoch (1836‑1895).

La fourrure, associée fantasmatiquement à la toison pubienne dans la peinture occidentale, sert à la fois à cacher et à représenter le sexe féminin, qu’on pense à La Vénus au miroir (1555) de Titien (1488‑1576) dont la fourrure dessine une toison pubienne au niveau du bas‑ventre.

Outre la fourrure, les plumes peuvent tenir lieu de toison pubienne, ne parle‑t‑on pas à cet égard de « duvet » pubien ? C’est tout au moins le cas dans La grande odalisque (1814) d’Ingres dont l’éventail en plumes joue le rôle de substitut de ce qui est hors champ : son sexe. Les irisations bleutées des ocelles en forme d’œil des plumes de paon de l’éventail semblent regarder le spectateur tout comme les yeux bleus de l’odalisque dévisagent ceux qui la regardent, renouant avec le regard pénétrant et pétrifiant de la Méduse ; ainsi que l’observe Janine Filloux (2002, 109) : « Ferenczi met particulièrement l’accent sur la signification des yeux : les yeux de Méduse sont aussi apotropaïques. Ce sont des ocelles ; or l’ocelle n’est pas une image schématique de l’œil ; ce sont des “cercles démesurés, concentriques, immobiles et lumineux, (…) purs et abstraits foyers d’hypnose et de terreur” comme les décrit excellemment R. Caillois, “qui paralysent et changent en pierre celui qu’ils regardent ou qui les regarde”. Les ocelles servent de parure intimidante ou séductrice à de nombreux insectes — aux papillons notamment — et caractérisent aussi les yeux des rapaces nocturnes. La clinique montre la fréquence de ce matériau représentatif dans les rêves, les dessins d’enfants, les phantasmes, et ce qu’il permet de figurer de l’angoisse chez la fille comme chez le garçon ».

On peut à cet égard parler de « tactile gaze » (Bernardi, 2014, 148) ou de « regard tactile », dans la mesure où la figuration de la plumasserie ou de la fourrure stimule le désir de la toucher et de la caresser. Le sexe féminin est d’ailleurs souvent désigné en français par des termes renvoyant à la « toison », à la « fourrure », à l’« angora », à la « crinière », au « pelage », ou encore à la « moumoute » (Monestier, 2002, 130). Ainsi, dans sa série de nus, l’artiste américain Tom Wesselman (1931‑2004) représente le sexe féminin comme une « moumoute », notamment dans Reclining Stockinged Nude (Yellow Stockings Brunette) (1982) ou « Nu couché aux bas (brunette aux bas jaunes) ».

Similairement, mais selon un regard plus féminin (female gaze), l’artiste franco‑libanaise Lamia Ziade a créé une série de sexes féminins en textile où la toison pubienne est constituée de fourrure et de laine (2008).

CHATTE FÉROCE OU CHIEN DOCILE ?

Ce n’est sans doute pas un hasard si la manière de nommer le sexe féminin en français renvoie le plus souvent à un animal à fourrure : la « chatte »[34]. Un tableau iconique incarne cette idée : l’Olympia (1863) d’Édouard Manet (1832‑1883) ; le chat au côté de la courtisane dénudée suggère le sexe féminin que cette dernière cache et désigne à la fois.

Une caricature du tableau de Manet réalisée par Bertall (1820‑1882) intitulée de façon suggestive, La queue du chat ou la charbonnière des Batignolles, parue dans le journal l’Illustration du 3 juin 1865, rend compte de façon très claire de cette association entre chat noir et sexe féminin en représentant l’animal au lieu même de l’entrejambe de la femme. Pablo Picasso a également revisité l’Olympia de Manet dans Nu couché et chat IV Mougins (1964)[35], en plaçant le chat juste au‑dessus du bas‑ventre de la courtisane tandis que celle‑ci se fait chatte si l’on en croit la métamorphose du bout de son nez et de ses doigts.

La position d’Olympia est inspirée de celle de la Vénus d’Urbino (1538) du Titien, sauf que Manet a remplacé le petit chiot endormi qui tenait lieu de sexe féminin par un chat aux poils ébouriffés, aux yeux jaunes menaçants et à la queue en érection[36]. Notons que le chat noir porte malheur en Europe compte tenu de son association avec le sexe féminin : croiser un chat noir est aussi effrayant que se retrouver nez‑à‑nez avec le tableau de Courbet.

La représentation du sexe féminin dans l’Olympia de Manet est radicalement différente de celle de la Vénus d’Urbino du Titien, puisqu’on passe d’un sexe endormi de couleur claire tout en courbe à un sexe noir furieux de forme phallique. Remarquons que l’expression française « avoir du chien » désigne une femme au « sexe fort » qui a du mordant, or paradoxalement ce type d’archétype féminin est davantage incarné par le chat sauvage du tableau de Manet que par le chien paisible du tableau de Titien.

Courbet dans Femme nue au chien (1861‑1862) représentera également le sexe féminin par un petit chien affectueux aux poils clairs et bouclés, représentation opposée à celle de la mygale venimeuse de l’Origine du monde (1866).

On retrouve par ailleurs dans l’art occidental, notamment symbolique, de nombreuses représentations où la femme est assimilée à une panthère ainsi que le montre le tableau de l’artiste français Fernand Khnopff (1858‑1921), L’art ou Des caresses (1896), dans lequel la femme‑panthère s’approche doucement de sa proie, en l’occurrence un jeune homme significativement représenté sous une forme efféminée.

L’image de la panthère, du léopard ou de la tigresse renvoie, comme le chat de Manet, au sexe féminin velu, mais aussi à sa férocité supposée. De même, au Japon, les termes pour désigner le sexe féminin se réfèrent à un animal à fourrure, qu’il s’agisse de la « renarde » (kitsune) ou encore de la « peau d’ours » (kuma no kawa) (Giard, 2008, 216).

LA CHEVELURE, SUBSTITUT VISIBLE DE LA TOISON PUBIENNE

Chez de nombreux artistes, la visibilité de la chevelure remplace la toison pubienne qui est cachée, invisible ou très pudiquement suggérée, on pense en premier lieu au peintre français Pierre‑Auguste Renoir (1841‑1919), notamment dans La source (1906) où le mouvement tombant de la chevelure de la jeune fille contraste avec le mouvement contraire du vêtement remonté sur son sexe.

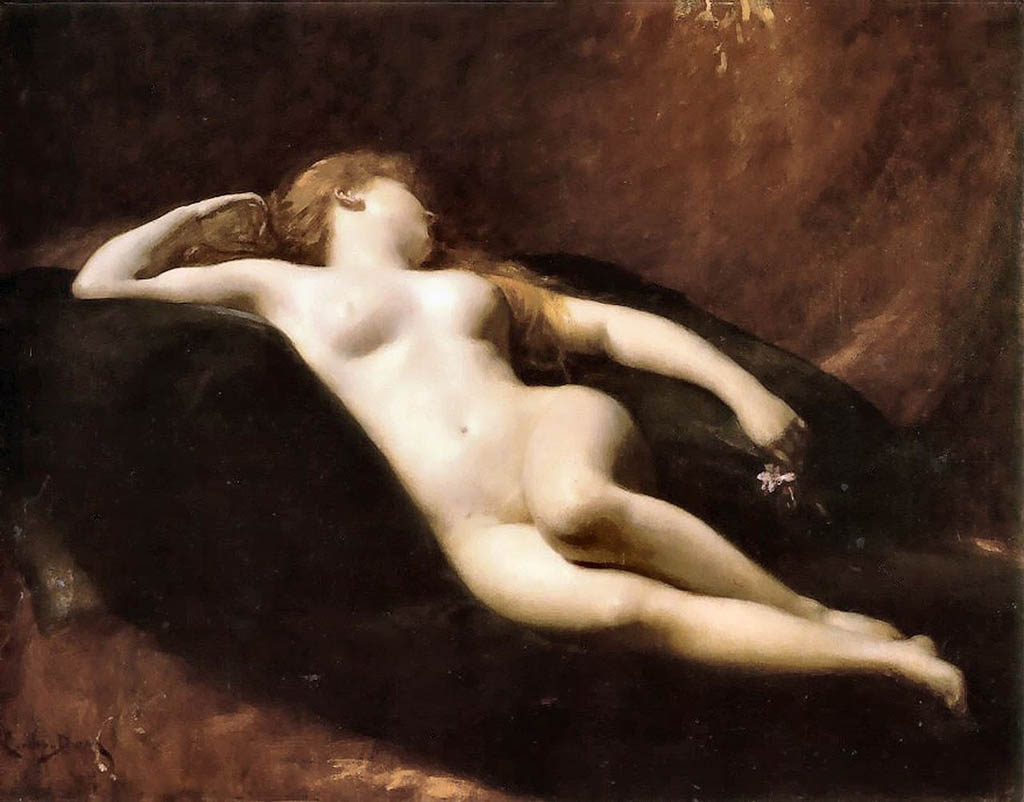

De même, dans la Danaé (vers 1900) de Carolus‑Duran (1837‑1917), la chevelure rousse qui tombe en cascade sur l’épaule de la Danaé s’oppose à la blancheur lisse de son corps.

La couleur rousse des cheveux et dans une moindre mesure des poils pubiens a été dépeinte par Henri de Toulouse Lautrec (1961‑1904), notamment dans son œuvre intitulée Le sofa (1896) dans laquelle le peintre souligne d’un trait roux la pilosité féminine de la prostituée au second plan.

On pense également au peintre viennois Gustave Klimt (1862‑1918) représentant fréquemment la chevelure flamboyante de femmes rousses ainsi que, dans une moindre mesure, la rousseur de leur toison pubienne, comme le montre le panneau Nuda Veritas (1899) ou « la vérité nue ».

Un dessin de Klimt témoigne par ailleurs du contraste entre la forte visibilité de la chevelure et la quasi‑invisibilité de la toison pubienne : Modèle nue accroupie regardant à travers ses cheveux (1907).

Mais le plus radical en matière de visibilité de la chevelure féminine et d’invisibilité de la toison pubienne est sans aucun doute le peintre du Bain turc, comme le remarque Régis Michel (2000, 167) : « Le déficit pileux de l’anatomie ingresque a pour éclatante contrepartie sa luxuriance capillaire. Les cheveux ruissellent un peu partout sur la courbe des épaules en un flot continu de féminité altière. Angélique ou Antiope, Vénus urbinate ou anadyomène, odalisques de hammam ou baigneuses de harem, toutes arborent des crinières diluviennes qui rivalisent de taille et d’éclat… On se doute que, chez Ingres, l’hypertrophie de la chevelure est le principe heuristique de la sexualité féminine : le produit correcteur d’un déplacement métonymique où se vérifie, s’il était besoin, l’acuité visuelle de la rhétorique freudienne. La toison démesurée des héroïnes ingresques vaut en somme pour deux, capillaire et pubienne. C’est que l’une est licite et l’autre pas. Morale, pudeur, esthétique, tout conspire à prendre l’une pour l’autre, dans une production frigide, où le nu s’exhibe, mais le sexe s’élide ». C’est le cas de nombreux tableaux d’Ingres et notamment de Vénus anadyomène (1848).

À la différence de la Vénus d’Ingres intégralement épilée, les cheveux des Vénus de Botticelli (1445‑1510) dissimulent et suggèrent à la fois leur toison pubienne, rappelant que, selon le christianisme, « la chevelure est donnée à la femme pour lui servir de voile » (Agacinski, 2005, 172).

La chevelure est en effet un substitut de la toison pubienne, toison qui est parfois nommée en français « la chevelure d’en bas » (Monestier, 2002, 212). À cet égard, le surnom de Casque d’or donné à Amélie Élie (1878‑1933), prostituée parisienne de la belle époque incarnée par Simone Signoret dans le film de Jacques Becker (1952), fait autant allusion à sa chevelure qu’à sa toison.

Les poils des aisselles sont également un substitut érotique de la toison pubienne. Cela apparaît très clairement chez le romancier français Émile Zola (1840‑1902) qui déclare à propos du personnage éponyme de son roman, Nana (1977, or. 1880) : « Ce sont les poils d’or de ses aisselles […] qui mettent les hommes en rut ». C’est cette même couleur dorée des aisselles que Courbet choisit de représenter dans La Femme à la vague (1868), couleur moins effrayante que la couleur sombre du sexe féminin de l’Origine du monde.

Les poils des aisselles, comme les cheveux lorsqu’ils sont cachés, doivent leur caractère érotique à ce jeu entre le dissimulé et le visible, apparaissant à de rares instants furtifs et à l’occasion de certains mouvements, par exemple quand la femme, à la manière du tableau de Courbet, lève les bras.

L’ŒIL DU SEXE FÉMININ

Pablo Picasso (1881‑1973), dans une de ses compositions humoristiques[37] s’est amusé, au stylo Bic noir, à ajouter des poils au niveau de l’entrejambe ainsi que sous les bras d’une pin‑up de magazine (Collectif, 2001, 303), renouant ainsi avec les graffitis obscènes qu’on trouve dans les rues de Paris (Brassaï, 2006) ou sur les murs des toilettes publiques.

Picasso a beaucoup représenté la pilosité sexuelle féminine mais aussi la pilosité masculine (barbe, poils du torse et du sexe), notamment dans sa série sur le peintre et son modèle. En dépit du fait que Picasso ne portait pas de barbe, une telle représentation s’apparente à un autoportrait déguisé, rendant compte de l’image virile que l’artiste avait de lui‑même. Notons que le pinceau servant à peindre le modèle est constitué de poils qui rappellent les poils pubiens, « pinceau » dont l’étymologie dérive significativement du terme latin penicillus qui signifie « petit pénis » (Arasse, 2000, 119). Cette étymologie signale que le geste de peindre s’apparente à une appropriation sexuelle sinon à un acte de pénétration, surtout lorsqu’il s’agit de « croquer » un sexe féminin.

Dans l’un des dessins de Picasso figurant Raphaël avec son modèle, la Fornarina, intitulé Raphaël et la Fornarina, V : avec voyeurs écartant le rideau (1968)[38], Picasso représente un homme qui entrouvre un rideau semblable aux lèvres d’un sexe féminin pour observer l’artiste peindre son modèle comme s’il épiait une scène sexuelle. Picasso donne ainsi à voir la position voyeuriste du spectateur ainsi que la « jouissance visuelle » et « l’excitation érotique » qu’elle procure (Clair, 1989, 198).

L’analogie côté masculin entre regard et pénétration a pour pendant une autre analogie côté féminin, celle entre œil regardé et sexe pénétré. L’œil pénétré est d’emblée associé au féminin dans de nombreuses langues (Abraham, 1959, or. 1909 ; Bidou, 2004, 35), ainsi qu’en témoigne le terme français de « pupille » dérivé du latin pupilla issu du mot puppa ou poupée, ou encore le terme grec de coré[39] qui signifie « jeune fille », employé pour désigner le siège de la vision (Frontisi‑Ducroux et Vernant, 1997, 66). Comme le remarque Julia Kristeva (1998, 36), le sexe féminin est un œil : « Vulve féminine, la tête de Méduse est un œil glaireux, tuméfié, chassieux ; trou noir dont l’iris immobile s’entoure de lambeaux, lèvres, plis, poils pubiens ». Une telle homologie affleure dans le travail de Picasso (Clair, 1989, 50) où le sexe féminin est semblable à un œil entouré de cils, et où, inversement, l’œil ressemble à une vulve cernée de poils[40].

La représentation iconique et protectrice dans les sociétés arabo‑musulmanes et méditerranéennes du « mauvais œil »[41], connue dès l’Égypte ancienne, est une forme de figuration du sexe féminin analogue à celle de la Gorgone[42]. Ainsi que le remarque Janine Filloux (2002, 109) : « L’association du mauvais œil et de la féminité est abondamment soulignée par les ethnologues. Elle a à voir avec l’envie de quelque chose de l’autre ou en l’autre. Plus précisément, le regard féminin maléfique est celui de la femme menstruée ; l’association du sexuel et du visuel est explicite quand on dit d’une jeune fille qui a ses règles “qu’elle voit” ; “qu’elle ne voit pas encore” quand elle n’est pas encore formée, et “qu’elle ne voit plus” quand elle est ménopausée. Trop souvent on se contente d’appréhender le rapport entre l’œil et le sexe féminin sur le mode d’une simple analogie alors que ce qu’il traduit est plutôt quelque chose de notre rapport mimétique au monde et de sa continuité dans les mythes, que l’on pourrait saisir dans le fait que, par la projection, l’œil ne fait qu’un avec ce qu’il voit de telle sorte que le déplacement sur l’œil qui voit rend visible ce qui ne se voit pas : le sexe féminin ».

L’association entre sexe féminin et œil est manifeste chez l’artiste française contemporaine Sophie Sainrapt comme le montrent sa gravure intitulée Les Mille et une nuits (2012) ainsi que son tableau Les rires d’Éros (2008) — œuvre dont le titre rappelle le « sourire d’en bas » — dont le format en tondo évoque la forme de l’œil comme du sexe féminin.

La jeune photographe coréenne Yoonkyung Jang (née en 1994) suggère cette collision entre sexe féminin, œil, et tête de Méduse dans une photographie de sa série significativement intitulée Glimpse ou « coup d’œil ».

De même, l’artiste luxembourgeoise Deborah De Robertis (née en 1984) inverse le regard entre le modèle (Schicharin, 2018) et le spectateur, en parlant « d’œil du sexe » de la femme. Dans une de ses performances[43] réalisées au musée d’Orsay sous l’Origine du monde, elle pose, à la manière de VALIE EXPORT, jambes écartées, afin de mieux montrer son sexe poilu. Deborah De Robertis explique ainsi sa performance : « Je ne montre pas mon sexe, mais je dévoile ce que l’on ne voit pas dans le tableau, cet œil enfoui qui au‑delà de la chair répond à l’infini, l’origine de l’origine. […]. L’ensemble de mon travail vidéo et photographique part du “point de vue du sexe”, je parle souvent de “l’œil du sexe”. […]. En posant sous l’Origine du monde, je questionne la place du maître en me positionnant en tant que versant féminin dans le rôle de muse pour tendre un miroir à celui qui historiquement m’aurait fait naître. Nous nous regardons yeux dans les yeux, lui tenant en main un pinceau, moi tenant en main mon sexe »[44].

Deborah De Robertis déclare dans un entretien : « Il y a ainsi une inversion du regard qui s’opère. Le spectateur ne regarde plus un objet inerte, c’est‑à‑dire un sexe féminin passif sur une toile, mais il est regardé par un sexe féminin bien vivant et ça, ça dérange »[45]. Remarquons que cette dernière assertion ne vaut pas seulement pour la performance de Deborah De Robertis mais pour la « nature morte » bien vivante que représente l’Origine du monde, tableau qui, comme on l’a vu, sourit, mais aussi regarde, provoquant ainsi le trouble chez le spectateur. Comme l’observe également l’historien d’art Bernard Mercadé (1995, 24) : « Ce que nous voyons est bien un sexe de femme qui nous regarde ».

INVERSION DU REGARD ET TOISON PUBIENNE CONQUÉRANTE

Le vrai renversement du primat du regard masculin sur le corps féminin est sans conteste opéré par l’artiste française ORLAN qui fait basculer le male gaze sur le sexe féminin en female gaze sur le sexe masculin. Artiste femme, elle inflige à son modèle de sexe masculin le même sort que Courbet fait subir à son modèle féminin, en lui coupant la tête, les bras et les jambes, ne gardant que son sexe poilu et son torse velu. Le titre de ce tableau est le symétrique inverse de celui de Courbet, non plus l’Origine du monde mais l’Origine de la guerre (1989), celui‑ci ne se référant plus à la « puissance génitale de la mère, vallée originelle des humains », pour reprendre les termes de Julia Kristeva (1998, 36), mais au caractère destructeur du sexe masculin, ORLAN dénonçant ainsi les violences inhérentes à la phallocratrie[46].

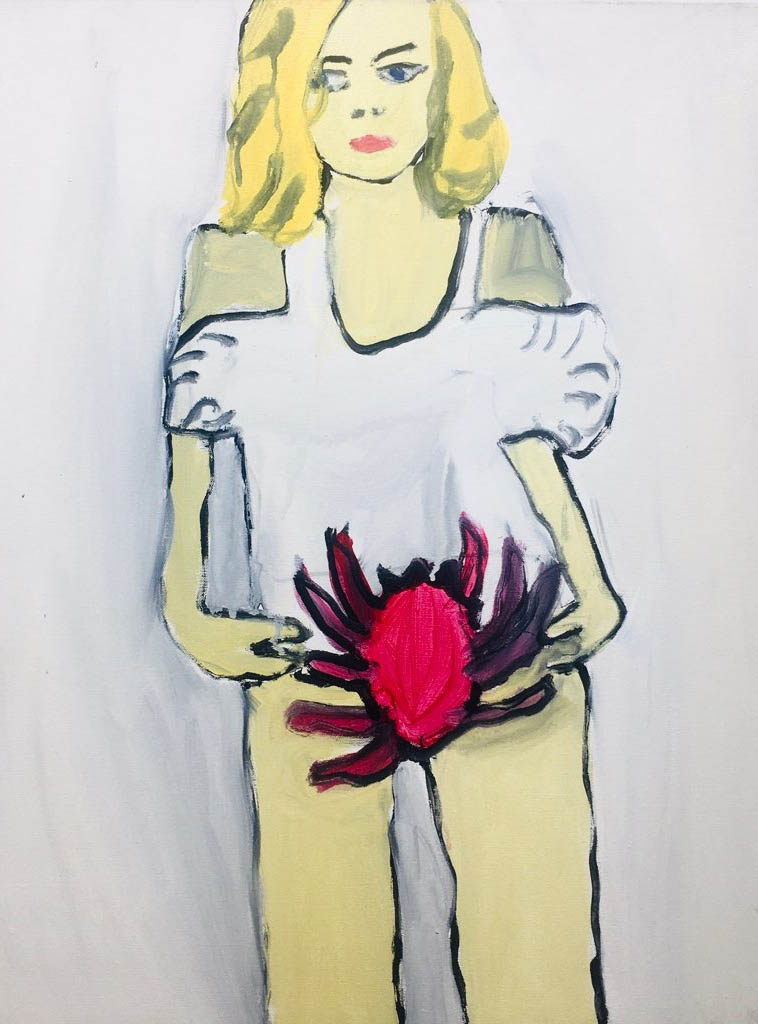

Plus récemment, l’artiste iranienne Shagha Ariannia (née en 1984) basée aux États‑Unis peint des hommes barbus dévêtus allongés dans des poses lascives, parodiant ainsi la manière dont ses prédécesseurs masculins ont représenté le corps féminin, qu’on pense au tableau de la Vénus d’Urbino du Titien, renversant ainsi le male gaze sur les nus féminins en female gaze sur les nus masculins. Les titres de ses tableaux sont éloquents, car, comme dans l’Olympia de Manet ou la Fornarina de Raphaël qui mentionnent le prénom du modèle[47], l’artiste cite le prénom de ses amants, par exemple dans Here lies Timothy, waiting with blue pillows (2022) ou « Ici est allongé Timothy, attendant avec des coussins bleus » (2022) ou Here lies Damian, napping with a pink light ou « Ici est allongé Damian, faisant la sieste avec une lumière rose ».

Here lies Damian, napping with a pink light (2022), acrylique sur toile, 91 x 122 cm,

Septième galerie, Paris (photographie Corinne Fortier, Art Paris, 7 au 10 avril 2022)Here lies Timothy, waiting with blue pillows (2022), acrylique sur toile, 91 x 122 cm,

Septième galerie, Paris (photographie Corinne Fortier, Art Paris, 7 au 10 avril 2022)Renouant avec les archétypes de la mise en scène du nu féminin dans l’art occidental, Shagha Ariannia utilise le motif du rideau que l’on retrouve dans les œuvres préalablement citées de la Vénus d’Urbino ou de la Vénus au miroir du Titien, la Grande odalisque d’Ingres, la Femme nue au chien de Courbet, ou encore l’Olympia de Manet. Ce motif revêt de surcroît un sens particulier dans la culture persane dont est originaire l’artiste puisque le mot qui désigne le rideau en persan ou purdah renvoie à la réclusion féminine, transformée ici en « réclusion masculine ».

Remarquons que le peintre français Jacques Hélion (1904‑1987) tentera de renverser la hiérarchie entre le peintre et son modèle, tout au moins au niveau de la représentation, dans son tableau explicitement intitulé Le peintre piétiné par son modèle (1983), œuvre dans laquelle l’artiste est mis à terre par sa muse qui, entièrement dénudée, arbore une toison pubienne conquérante.

Cette peinture apparaît comme le symétrique inverse de la Tentation de l’impossible (1928)[48] de l’artiste belge René Magritte (1898‑1967), œuvre qui témoigne du rôle quasi démiurgique du peintre vis‑à‑vis de son modèle. Comme dans le tableau d’Hélion, le costume du peintre contraste avec la complète nudité de la femme dont la toison pubienne et la chevelure sont les uniques parures. Ce nu fera l’objet d’un « rhabillage » par l’artiste Fanny Violet qui rééquilibrera ainsi le rapport dissymétrique entre le peintre et son modèle.

TEXTURE DES POILS PUBIENS

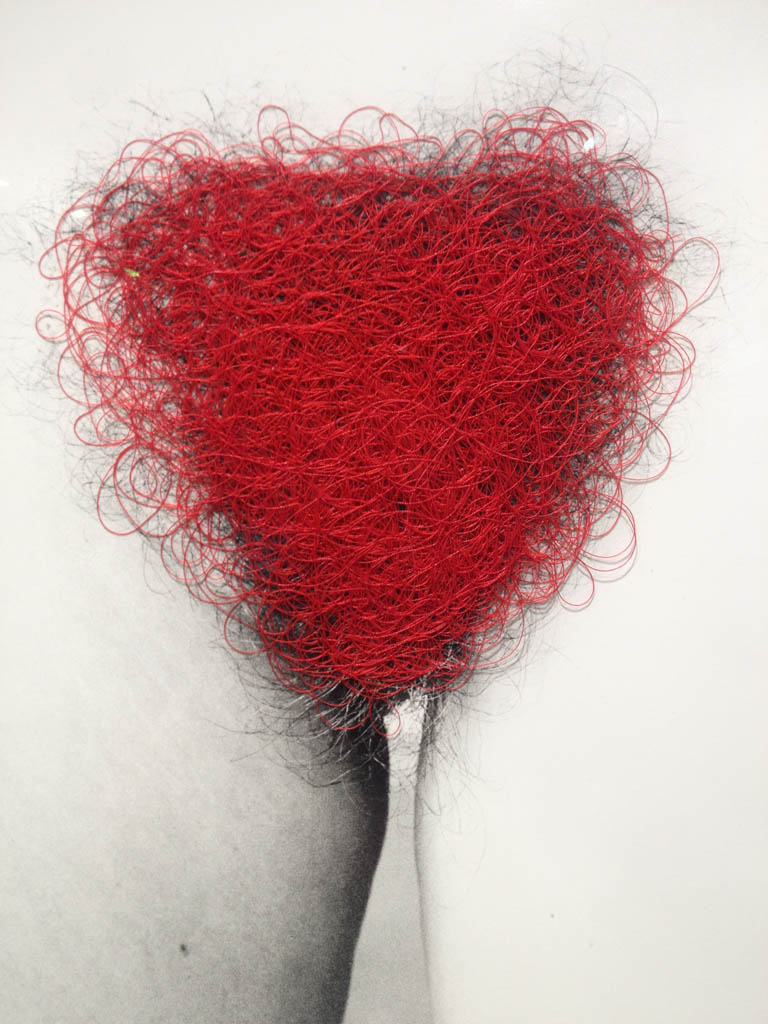

La visibilité de la toison pubienne est particulièrement évidente chez l’artiste contemporaine basque espagnole Esther Ferrer (née en 1937) qui la représente de couleur rouge dans une matière textile, mettant ainsi au jour l’analogie entre fils et poils pubiens.

Cette analogie avait déjà été relevée par Freud (1984, or. 1932, 177‑178) qui explique l’invention du tissage[49] par le fait que les femmes auraient tissé ensemble leurs poils pubiens pour cacher leur sexe : « On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l’histoire de la culture mais peut‑être ont elles quand même inventé une technique, celle du tressage et du tissage. S’il est ainsi, on serait tenté de découvrir le motif inconscient de cette réalisation. C’est la nature elle‑même qui aurait fourni le modèle de cette imitation en faisant pousser, au moment de la puberté, la toison pubienne qui cache les organes génitaux. Le pas qui restait encore à franchir consistait à faire adhérer les uns aux autres les fibres qui, sur le corps, étaient plantées dans la peau et seulement emmêlées les unes avec les autres ».

On sait en effet que, dans certains contextes, les femmes tressaient leurs poils pubiens. D’une part, en France, des cocottes les entrelaçaient avec des cordons et des rubans appelés faveurs, d’où l’expression « accorder ses faveurs » (Monestier, 2002, 27). D’autre part, au Japon, certaines prostituées se peignaient les poils pubiens ou se les faisaient peigner par leur admirateur, d’où l’expression « allonger les poils » (hamage o nobosu) qui signifie « perdre la tête pour une femme » (Giard, 2008, 216). En effet, malgré ce qui est très souvent affirmé, la société japonaise n’est pas trichophobe ainsi qu’en témoignent les estampes japonaises érotiques (shunga) apparues dès le début du XVIIe siècle durant la période Edo où les sexes féminins et masculins sont représentés avec des poils, la plupart du temps de façon surdimensionnée, différence d’échelle les rendant d’autant plus visibles.

Dans la mesure où, au Japon, les poils pubiens représentent le sexe féminin, comme la synecdoque ou la partie pour le tout, leur monstration en public est jugée obscène et de l’ordre de l’exhibition sexuelle, ce qui explique leur pixellisation dans les productions visuelles (Allison, 2000) et notamment dans les photos ou les films occidentaux. À la différence de ce que pensent beaucoup d’Occidentaux, les Japonais censurent les poils non pas parce qu’ils ne les aiment pas, mais parce qu’ils les aiment trop.

Il existe en outre une myriade de termes japonais pour désigner les poils selon qu’ils sont courts (sosoge), bouclés (chijiregami)… Des métaphores végétales sont par ailleurs utilisées comme « l’herbe de printemps » (shunsa) (Giard, 2008, 216‑217). Ce type de métaphore se retrouve dans d’autres sociétés, par exemple en Grèce ancienne où Aristophane parle des poils pubiens en termes d’« endroit touffu où poussent des arbustes ou fourré » (Cootjans, 2000, 55). En France, des métaphores végétales sont également employées pour désigner le sexe féminin : « mousse », « buisson », « cresson », « gazon », « pelouse » (Monestier, 2002, 130). Guillaume Apollinaire (2006), engagé en tant que « poilu de 14 » (Cronier, 2011), écrit en pleine guerre à son aimée : « Ta toison est la seule végétation dont je me souvienne, ici où il n y a pas de végétation ».

Les sociétés occidentales et japonaises ne sont pas les seules à investir érotiquement les poils pubiens féminins, c’est également le cas de certaines sociétés africaines comme les Massa du Tchad et du Nord‑Cameroun : « Il y a vingt ans, les jeunes filles massa et moussey encore impubères allaient pratiquement nues, vêtues d’un rang de perles ou d’un minuscule cache‑sexe en perles de verre. Adultes, les femmes massa portaient entre les jambes un écheveau de coton rouge vif accroché à une ceinture blanche, les femmes moussey, une touffe de feuilles, abondante par‑derrière et restreinte par‑devant. Dans les deux cas, une partie des poils pubiens restaient exposés. Ils semblent avoir exercé une véritable fascination sexuelle. […]. Chez les Massa : “Un homme avait pris femme. Celle‑ci avait un pubis poilu, tous les gens l’aimaient. Il ne pouvait la laisser se promener” » (De Garine, 1987, 112).

ÉPILATION ET DOUCEUR SUCRÉE

Si l’épilation, dans le monde arabo‑musulman ou perse, est le plus souvent intégrale au niveau du sexe elle ne l’est pas nécessairement au niveau du visage. En effet, les sourcils sont particulièrement érotisés en Iran (Bromberger, 2010, 37) et en Asie centrale où les femmes prennent soin de leurs sourcils qui viennent structurer leur visage, rehausser leurs yeux et souligner leur regard. Bien loin d’être effacés comme c’est le cas dans certaines sociétés africaines, asiatiques ou océaniennes, les sourcils sont en ce contexte touffus et fournis. Leur noirceur est d’autant plus appréciée qu’elle contraste avec la blancheur du visage. En Asie centrale, jusqu’à récemment, les femmes n’hésitaient pas à faire rejoindre leurs sourcils au‑dessus du nez par un trait de khôl qui formait un pont au niveau du front. Pratique que l’on retrouve en Grèce ancienne où la réunion des deux sourcils en un seul s’obtenait par un dessin au fard noir (Paquet, 1997, 21).

Femme ouzbek et l’autrice, Ouzbékistan, 2008 (photographie Corinne Fortier)

Femme ouzbek, Ouzbékistan, 2008 (photographie Corinne Fortier)

Remarquons que, dans les sociétés musulmanes, noircir ses sourcils n’est pas propre aux femmes mais peut concerner, dans de plus rares cas, les hommes, comme le montre l’exemple du Prophète Mahomet qui « noircissait ses paupières avec le “Koheul”, qui aiguise les regards et fortifie les cils » (Dinet et Ben Ibrahim, 1937, 269).

À l’instar de l’excision, l’épilation n’est pas dénuée de souffrance. Celle‑ci est fréquemment réalisée dans le monde arabo‑musulman au moyen d’une pâte fabriquée à base de sucre semblable au caramel. Celle‑ci inspirera le titre du film de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, Caramel (2007), dont l’action se déroule dans un salon de beauté de Beyrouth. Ce titre, « doux comme le miel », selon la formule d’arabe d’usage, évoque moins les aspects douloureux liés à cette pratique que les plus heureux, dans la mesure où l’épilation dans le monde arabo‑musulman n’est pas, comme en Occident, un moment intime et solitaire (Al Joundi, 2007, 77), mais un espace de socialisation où les femmes rient, se confient et racontent leurs histoires amoureuses. On comprend alors que l’odeur caramélisée de cette pâte dépilatoire agisse comme une « madeleine de Proust » auprès de certaines femmes libanaises telle Zarah al‑Joundi.

Zarah al‑Joundi (p. 78) rapporte, qu’enfant, elle acceptait d’autant mieux l’épreuve de l’épilation, que sa mère lui donnait un morceau de pâte dépilatoire à déguster comme s’il s’agissait d’une « sucrerie » (halwa) : « Quand tu la préparais, tu disais toujours : “Tu sens l’odeur du sékar ?” Chez nous on l’appelle sékar[50], un mélange de sucre et de citron, chauffé à feu doux. En plus c’est tellement bon. Quand j’étais gamine pour accepter de te laisser m’épiler, il fallait que tu me donnes une bouchée de halawa, on a gardé ce rituel ! ».

La notion de douceur en arabe (hulū au masculin, halwa au féminin, terme dérivé de la racine arabe h‑l‑ū) est une caractéristique à la fois visuelle, tactile et gustative corrélée au plaisir. Elle est d’emblée référée dans le monde arabo‑musulman aux rivières de miel du paradis (Fortier, 2005), métaphore que l’on retrouve dans le Cantique des cantiques, texte hébraïque qui parle des plaisirs de l’amour (Flandrin, 1987, 32). Elle est aussi associée aux houris (huriyyāt), ces femmes toujours vierges (Fortier, 2022b) selon le Coran (LVI, 35‑38) qui attendent le musulman au paradis : « Des Houris que nous avons formées, en perfection, et que nous avons gardées vierges, coquettes, d’égale jeunesse, appartiendront aux Compagnons de la Droite » (Blachère, 1980, 573).

L’ÉPILATION COMME CHIRURGIE SEXUELLE

Rappelons que le terme de puberté en français dérive étymologiquement de pubes qui désigne les poils, témoignant que la pilosité est l’un des signes physiques les plus visibles du passage à l’âge adulte. La pilosité pubienne a par ailleurs pour caractéristique d’être l’apanage des deux sexes, à la différence des seins, spécifiques aux femmes. Dans le monde arabo‑musulman, la pratique de l’épilation du corps féminin tout d’abord entreprise par la mère se poursuit à la puberté avec celle des poils pubiens conformément aux injonctions musulmanes.

Dans le monde arabo‑musulman, l’épilation ne concerne pas uniquement la gent féminine puisque s’épiler les poils des aisselles et du pubis est une prescription islamique recommandée aux deux sexes pour des raisons d’hygiène et de pureté (tahāra) (Suyūtī, 1994, 50). De ce point de vue, de même que l’épilation du pubis chez les femmes est comparable à l’excision, celle des hommes est similaire à la circoncision[51], pratique ayant cours dans les sociétés musulmanes bien qu’elle n’ait aucun caractère obligatoire mais seulement recommandable (Fortier, 2020b). Notons qu’aux États‑Unis, pour des raisons hygiéniques, la circoncision, tout comme l’épilation masculine du pubis, sont des interventions très courantes chez les hommes indépendamment de leur religion (Fortier, 2020c).

Si dans le monde arabo‑musulman, l’épilation masculine est essentiellement hygiénique, comme le montre le fait qu’elle concerne uniquement le pubis et non d’autres parties du corps telles que le torse, celle de la femme, en revanche, possède une fonction érotique, ainsi que l’atteste le fait que, dans la plupart des œuvres érotologiques arabes (Chebel, 1995, 529), le pubis se doit d’être glabre.

La pilosité pubienne de la femme renvoie à la représentation d’une sexualité sauvage, libre, affirmée et indépendante perçue comme menaçante. Aussi l’injonction sociale à l’épilation est‑elle une manière de domestiquer le corps féminin afin de produire une créature soumise, douce, infantile, dépendante et docile qui ne mettra pas à mal l’angoisse de castration masculine. S’éclaire ainsi la « trichophobie » arabo‑musulmane.