Référence électronique

Bucher C-E, Dufrêne T., (2025), « Avant-propos », La Peaulogie 12, mis en ligne le 14 février 2025, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/avantpropos-droittatouage

Avant-propos

-

Description

Charles-Edouard BUCHER

Professeur de droit privé, Nantes Université, directeur du diplôme d’Université Droit de l’art et de la culture, Membre du Comité scientifique de l’Institut Art & Droit.

Thierry DUFRÊNEProfesseur d’histoire de l’art à l’université Paris-Nanterre (Centre de recherches Histoire des Arts et des Représentations -HAR).

Résumé

Le 7 juin 2023, une journée d’études consacrée au tatouage s’est tenue dans l’auditorium de l’Institut National d’Histoire de l’Art : « Le tatouage. L’art aura‑t‑il ta peau ? ». Le tatouage, marque encrée sur la peau, resté longtemps invisible, est devenu un véritable phénomène de société. Le tatoueur est‑il un artiste ? Certains le revendiquent, d’autres en rejettent le statut. Un art dont le support n’appartient pas à l’artiste, comme c’est aussi le cas pour le Street Art, mais qui de surcroît est la peau de quelqu’un qui doit pouvoir en disposer comme bon lui semble, interroge l’art et le droit. De toutes les questions liées à la co‑responsabilité des protagonistes dans ce qu’on pourrait appeler le « contrat de tatouage », des artistes, des historiens d’art et des juristes ont débattu au cours de cette journée d’études. A l’instar de tout acte artistique, le tatouage est à la fois un échange symbolique et une pratique sociale.

Mots-clés

Tatouage, Historiographie, Histoire De L’art, Droit, Statuts, Propriété intellectuelle, Techniques et outils, Exposition

Abstract

On 7 June 2023, a study day devoted to tattooing was held in the auditorium of the Institut National d’Histoire de l’Art: “Tattooing. Will art get under your skin? Tattooing, a mark inked on the skin that has long remained invisible, has become a veritable social phenomenon. Are tattoo artists artists ? Some claim to be, others reject the status. An art form whose medium does not belong to the artist, as is also the case with street art, but which is also the skin of someone who should be able to dispose of it as they see fit, raises questions about art and the law. Artists, art historians and legal experts debated all the issues relating to the co‑responsibility of the protagonists in what might be called the ’tattoo contract’. Like any artistic act, tattooing is both a symbolic exchange and a social practice.

Keywords

Tattooing, Historiography, Art History, Law, Status, Intellectual property, Techniques and tools, Exhibition.

Le 7 juin 2023, une journée d’études consacrée au tatouage s’est tenue dans l’auditorium de l’Institut National d’Histoire de l’Art : « Le tatouage. L’art aura-t-il ta peau ? ».

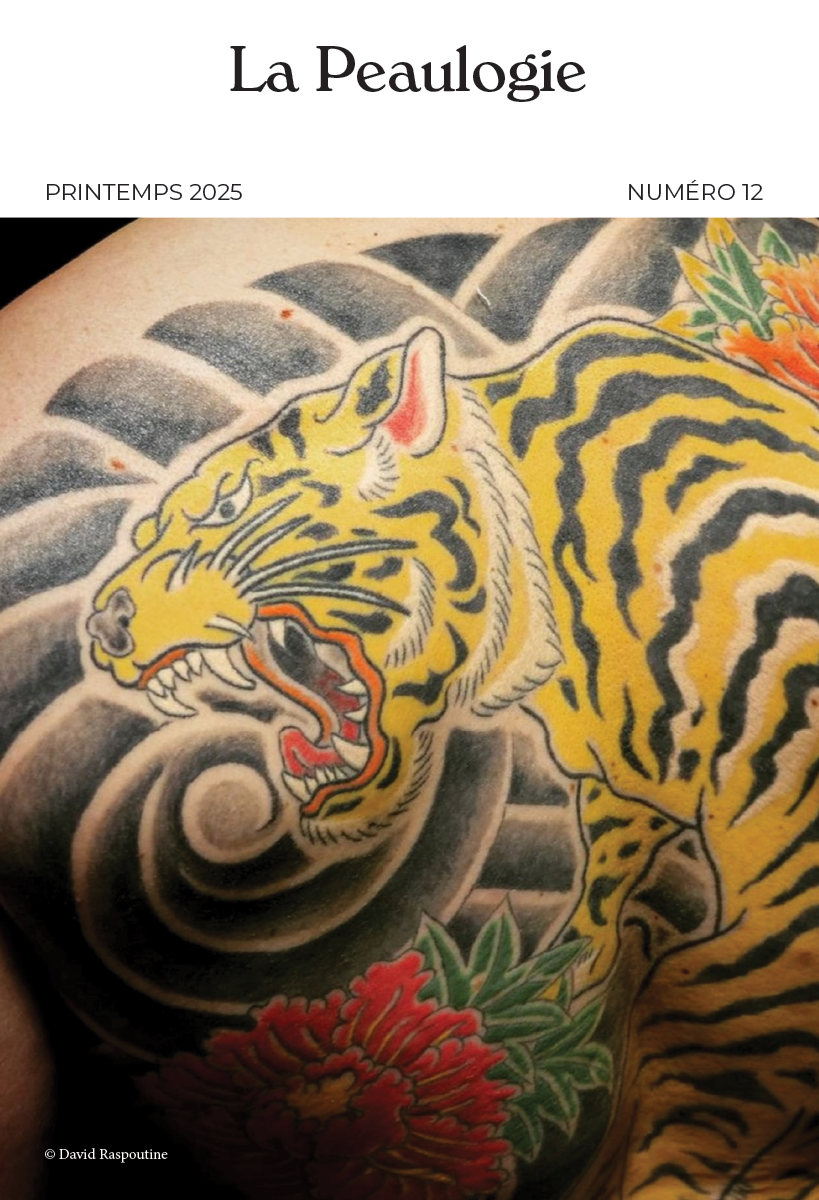

Le tatouage, marque encrée sur la peau, resté longtemps invisible, est devenu un véritable phénomène de société. « Le tatouage a investi la culture contemporaine » -telle était la conclusion de l’exposition «Tatoueurs, tatoués» (2014) au musée du quai Branly. La profession de tatoueur connaît en effet un succès considérable.

Le tatoueur est-il un artiste ? Certains le revendiquent, d’autres en rejettent le statut. Un art dont le support n’appartient pas à l’artiste, comme c’est aussi le cas pour le Street Art, mais qui de surcroît est la peau de quelqu’un qui doit pouvoir en disposer comme bon lui semble, interroge l’art et le droit.

Pour le juriste, le tatouage renvoie à peu de textes et à quelques arrêts de jurisprudence. Il est confronté à de grands principes, tel que celui de l’indisponibilité du corps humain. De fait, l’étudier permet de revisiter les concepts du droit de la propriété intellectuelle et de s’interroger sur ce qu’est une œuvre d’art, ne serait-ce que pour très pratiquement déterminer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’activité de tatoueur.

Pour l’historien de l’art, il s’agit d’établir l’histoire qui manque à ces œuvres de l’esprit que constituent le tatouage, le style et la particularité des traits, de faire mieux connaître les artistes tatoueurs, la relation du tatoueur et de son client qui est à la fois le commanditaire et le support, d’un singulier « art à la personne » -si l’on peut risquer l’expression-, les grands courants stylistiques du tatouage et leur monde imaginaire, les représentations symboliques, sociales, économiques et juridiques qui s’y rattachent et donc les contextes de réception.

Fait sur le vivant, donc nomade, le tatouage ne tient pas en place, à la différence du tableau dans une collection publique ou privée. Conçu par son auteur, il lui échappe finalement. Réalisé sur la peau, il est cependant la forme la plus intime de relation avec l’image, réserve faite de l’image mentale peut-être, ou en tout cas, de communication de cette image à un tiers, voire à un public.

Le tatouage nécessite des pigments, des savoir-faire, des outils, des machines, un studio, bref une technique de création. Il s’accompagne de revues, de publications électroniques, d’une présence imagée sur Internet, de salons commerciaux, d’expositions, en somme d’une technologie de communication. Ce « monde de l’art » du tatouage suppose des réseaux, des collaborations, des intermédiations, une littérature critique, une législation aussi, des concurrences et des rivalités d’écoles.

Mais si une marque encrée sur la peau peut à certaines conditions être considérée comme une œuvre de l’esprit, et donc valoir à son auteur la qualification d’artiste, et les droits qui vont avec, c’est que du même coup, elle engage son auteur sur les voies artistiques de l’originalité, de l’expression personnelle et de l’ouverture d’un imaginaire qui se manifeste tout autant dans les motifs proposés que dans la réalisation sur la peau elle-même.

L’Affaire Tim Steiner, tatoué par l’artiste Wim Delvoye, qui s’est engagé à s’exposer plusieurs fois par an comme un performeur rétribué et à remettre sa peau après sa mort au propriétaire de l’œuvre, est un cas extrême qui pose toutes les questions liées à la co-responsabilité des protagonistes dans ce qu’on pourrait appeler le « contrat de tatouage ». A l’instar de tout acte artistique, le tatouage serait à la fois un échange symbolique et une pratique sociale.

De toutes ces questions, des tatoueurs, des sociologues, des praticiens, des historiens d’art et des juristes ont débattu au cours de cette journée d’études. Le format choisi a été celui de tables-rondes illustrées par des projections d’images qui ont servi d’appui au propos.

Le présent ouvrage publié dans La Peaulogie reproduit les riches contributions des intervenants. Nous ne doutons pas que les lecteurs prendront plaisir à le lire. Il nous reste à remercier sincèrement l’Institut Art & Droit, et plus particulièrement son Président Gérard Sousi, la revue La Peaulogie et tous ceux qui s’y investissent sans compter et, bien sûr, l’ensemble des contributeurs.