Référence électronique

Barancourt F., (2021), « La valeur de l’objet marqué : signe distinctif ou preuve de conformité ? », La Peaulogie 7, mis en ligne le 17 décembre 2021, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/valeur-objet-marque

La valeur de l’objet marqué : signe distinctif ou preuve de conformité ? Une étude sociotechnique du marquage a chaud en maroquinerie artisanale

-

Description

Francine BARANCOURT

Doctorante en anthropologie sociale et ethnologie, Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain, EHESS

Résumé

La valeur de l’accessoire en cuir de fabrication artisanale est ambiguë : elle se situe entre deux registres que tout paraît opposer, la pièce unique d’une part et, de l’autre, l’objet fabriqué en série de manière industrielle. C’est notamment à travers l’étape du marquage à chaud, au cours de laquelle une marque lui donnant sa valeur est apposée sur l’objet, que se manifeste cette ambivalence. Les différentes techniques, de la plus traditionnelle à la plus innovante, font écho au geste de la signature. Signer un objet lui confère une certaine singularité, le rendant manifestement unique (comme dans le cas d’une œuvre d’art) alors qu’apposer le nom d’une marque sur un article de mode atteste de son inscription dans une série d’objets, attestant de sa conformité à celle-ci.

Empreinte d’une forme de violence, la technique de marquage altère de manière irréversible la surface du cuir. Ce geste, qui marque visiblement la surface du cuir, transforme également son statut d’objet unique à celui d’objet conforme, d’objet isolé à celui appartenant à un ensemble. Une ethnographie réalisée dans des ateliers de maroquinerie artisanale permet de mettre en évidence la portée symbolique du marquage du cuir à travers son observation en tant que pratique technique.

Mots-clés

maroquinerie, marquage à chaud, apprentissage technique, image de marque, singularité, sérialité

Abstract

Handmade leather fashion accessory has an unclear position between two different types of objects: the single piece and the serially manufactured item. This ambiguity can be observed during leather product manufacturing, especially throughout hot stamping. Among other things, this technic is used to brand fashion items. As the trademark is put on the object, a sign showing its value can be read. From traditional tools to high tech machines, every stamping technic reminds of signature gesture and symbolic. Signing an object can either attest its originality and uniqueness, as for works of art, or it can show its belonging to a wider set, as for brand-marked products.

Hot stamping is fraught with a form of violence. The burned leather is irrevocably damaged. Not only the surface of the item is printed by the visible trace of the stamping, but it also changes its status. Stamping can transform a single piece to a serial object and vice versa. Based on an ongoing ethnographic survey in leather workshops, this publication aims at showing the links between symbolic meaning and technicality of hot stamping.

Keywords

leatherwork, hot stamping, technical training, branding, single piece, series production

Introduction - Sémantique du marquage

Marquer peut signifier inscrire quelque chose quelque part (écrire), distinguer (un jour à marquer d’une pierre blanche), apposer sur des vêtements le nom ou les initiales de leur propriétaire (marquer le linge), laisser sur le corps une trace physique (la peau qui marque)… C’est aussi appuyer, rendre visible et durable (marquer au fer rouge). Marquer un objet, c’est apposer intentionnellement sur sa surface un signe destiné à être reconnu, image ou texte, lisible par un tiers.

Le terme de marque a un double sens : il désigne ce signe, mais indique aussi l’origine de l’objet, indiquant qui le fabrique ou qui le vend (un objet de marque). La marque désigne tout la fois la marque littéralement apposée sur l’objet (altération de la surface du cuir) et la marque métaphorique qui se manifeste à travers elle (l’image de marque). Être reconnaissable comme étant de marque influe sur la valeur de l’objet ou, en tout cas, sur la perception de cette valeur : l’objet se re‑marque.

Contexte de l’enquête

Lors de ma formation aux métiers du design de mode et d’accessoires à l’École des Arts Décoratifs, je me suis progressivement spécialisée dans le travail du cuir. Cette matière aux facettes multiples, aussi complexe à travailler que riche sémantiquement, est au cœur de ma recherche en anthropologie. Je mène une ethnographie depuis 2019 au sein d’ateliers qui travaillent le cuir à Paris et en banlieue proche. Les ateliers enquêtés sont relativement divers puisqu’ils fabriquent plusieurs types d’objets (sacs, petite maroquinerie, bijoux en cuir), mais sont homogènes en termes d’échelle de production et de taille d’entreprise. Il s’agit de petites structures : une maroquinière travaillant seule, et des équipes de deux dans laquelle un artisan ou un artisan‑designer est associé à un commercial, ceux‑ci formant éventuellement quelques apprentis. À ce terrain s’ajoute un autre lieu d’observation participante : un centre de formation aux métiers du cuir des Compagnons du Devoir situé à Pantin. Enfin, une série d’entretiens menés auprès de plusieurs employés de la maison Hermès (en formation ou salariés) vient compléter les données de terrain récoltées au sein même des ateliers.

Lors de mes passages en atelier en tant qu’apprentie, des artisans m’ont transmis des gestes techniques, des savoir‑faire et une connaissance empirique du matériau. Certaines tâches techniques requièrent de nombreuses heures de pratiques avant d’être maîtrisées dans leur complexité, tandis que d’autres, d’apparence plus simples à réaliser, nécessitent de savoir se fier à un ressenti subjectif. L’ordre dans lequel les étapes de la fabrication sont enseignées à l’apprenti ne dépendent pas uniquement de leur difficulté technique, mais aussi de la confiance qu’on lui accorde. J’ai alors pu constater que certaines des tâches de la réalisation d’un accessoire sont plus lourdes de sens que d’autres. C’est notamment le cas du marquage du cuir : ce geste a une fonctionnalité matérielle tout en cristallisant des enjeux symboliques.

Spécificités du matériau

Les caractéristiques biomécaniques du cuir sont multiples et varient selon les espèces animales à partir desquelles on les fabrique ainsi que des procédés de tannage. S’il s’agit d’un matériau solide parce que durable dans le temps, il reste tout au long de sa vie sensible à des variations dues au contact de l’air, de la lumière, de la transpiration, etc. Issu de la peau de l’animal « tissu vivant qui enregistre dans son aspect externe (…) les « signes » du temps », le cuir, même après tannage, reste « un matériau organique qui continue d’entretenir des échanges avec le milieu extérieur et reste inéluctablement voué à une dégradation irréversible » (Halasz‑Csiba, 2002). Le savoir‑faire des artisans du cuir repose sur une connaissance empirique de ses caractéristiques biomécaniques. Ceux‑ci ont ainsi su développer diverses techniques pour mettre en forme cette matière et obtenir des résultats esthétiques et formels d’une grande variété. Pour inscrire un signe ou un mot sur la surface du cuir, plusieurs moyens peuvent être employés : le marquage à froid ou embossage (relief en creux obtenu par pression sur la surface), le gaufrage (relief en bosse obtenu par contrainte du cuir contre une plaque percée ou creusée à la forme du motif) et enfin le marquage à chaud, qui est réalisé grâce à un fer chauffé. La chaleur accentue la dimension violente de cette dernière technique, qui, non seulement par pression mais par brûlure, vient altérer une matière dont on ne peut oublier l’origine animale. Le marquage à chaud est une forme d’agression de la surface du cuir, brunie et creusée au contact de l’outil métallique. Parfois, un papier à pigment est intercalé entre le fer et le cuir. Le motif ainsi obtenu est un motif coloré, généralement doré ou argenté. L’empreinte laissée sur la peau est indélébile et à travers cette marque s’entrecroisent plusieurs significations, allant de la simple signature à un indice d’authenticité, en passant par l’identification du propriétaire de l’objet.

Maroquinerie artisanale - Fabrication en série

Si nous évoquerons à quelques reprises le cas de pièces uniques à titre de comparaison, l’écrasante majorité des objets dont nous allons décrire la fabrication est produite en série. Le qualificatif artisanal ne permet pas de désigner un mode de production uniforme et semble parfois galvaudé, comme le soulève Anne Jourdain dans Du coeur à l’ouvrage (2014). Identifiant différentes trajectoires professionnelles d’artisans, elle relève les critères qui, dans leur pratique et leurs discours, leur permettent de se positionner en opposition à une production industrielle. Parmi eux reviennent, à travers le témoignage d’artisans issus de différents corps de métier, la division limitée du travail qui veut qu’un artisan soit impliqué dans le processus de fabrication du début à la fin (p.136) ou encore la production dans un atelier unique sans faire appel à des sous‑traitants (p.248). Dans le cas de la filière de la maroquinerie, chaque opération, depuis la coupe jusqu’à la piqûre, existe sous forme mécanisée ou automatisée à échelle industrielle. Il semble alors nécessaire d’ajouter à ce panel de critères le fait que l’intégralité ou la majorité de la fabrication soit faite à la main (par opposition à des tâches mécanisées ou informatisées qui limitent l’intervention du geste manuel) ou encore que la technique s’inscrive dans le respect d’une tradition ancienne (se pose alors la question de la place de l’innovation dans la fabrication artisanale). Nous aurons l’occasion de nous attarder sur les controverses liées à ces tentatives de définition, notamment lorsque nous décrirons l’évolution d’outils manuels vers des outils électriques voire informatisés.

S’appuyant sur la définition qu’en donne Hugues Jacquet (2012), nous entendrons ici l’adjectif artisanal comme indiquant que la personne qui a réalisé l’objet maîtrise l’ensemble des étapes de sa fabrication, du montage jusqu’aux finitions. Revenant sur l’idéaltype de l’artisan défini par Max Weber à la fin du XXe siècle, Jacquet pointe en pointe le caractère incomplet au vu de « l’élargissement du périmètre de la définition institutionnelle de l’artisanat » (41) et souligne l’ambiguïté qu’induit la qualification « artisanale ». Il souligne qu’une partie des maroquiniers interrogés qualifient volontiers leur pratiquent grâce à l’adjectif « artisanal » mais préfèrent consacrer la terminologie d’« artisan » au maroquinier indépendant qui fabrique ses propres modèles. Toujours à l’appui de l’idéaltype wébérien, Bernard Zarca distingue plusieurs types d’artisans selon leur type d’accès au marché. Dans cette enquête, nous retiendrons deux des cas de figure qu’il évoque, à savoir l’artisan qui se positionne sur un marché restreint en produisant et commercialisant librement son produit en tant que petit entrepreneur et l’artisan salarié qui vend sa force de travail et son savoir‑faire à un employeur placé sur un marché de plus grande envergure (1986). Le professionnel désigné comme artisan est décrit, par lui‑même et par ses pairs par opposition au contexte de travail à la chaîne, la séparation opérée à échelle industrielle divisant la confection de l’accessoire en étapes effectuées par des ouvriers spécialisés. L’artisanat tel qu’il se pratique à échelle industrialisée au sein de grandes maisons comme Hermès, repose sur une division du travail mettant en œuvre des ouvriers qualifiés, qui sont chargés de réaliser des sacs de manière complète et autonome dès après l’étape de la coupe et jusqu’aux finitions. L’autonomie emblématique de la définition de l’artisan par les deux auteurs est alors couplée à la division du travail, les artisans restant dans les deux cas des « travailleurs à qualification croissante » (Zarca, 1986).

Le marquage Affirmation d’unicité ou confirmation de conformité ?

Dans le contexte d’une production en petite série, le marquage rend‑il l’objet unique ? Ou l’inscrit‑il dans une série (limitée) ? Quelle valeur l’imposition d’un mot ou d’un signe confère‑t‑elle à l’objet ?

L’étape du marquage laisse une trace visible sur l’objet participant au processus d’acquisition de sa valeur, qui est la « résultante de l’ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectées à un objet » (Heinich, 2008, 167). Codant cette valeur, l’inscription du nom de la marque aboutit à ce que poursuit la publicité, « opération intéressée de faire‑valoir ». Comment le signe, dessin ou lettre, apposé au cours du marquage, devient‑il le véhicule de cette valeur ? D’après Bourdieu et Delsaut (1975), il s’agit d’une opération magique, que les auteurs définissent comme le fait d’accomplir quelque chose avec des mots, puisque le(s) mot(s) marqué(s) témoignent de la valeur à l’objet. Pourtant, d’un point de vue technique, la perception de la valeur est anticipée au moment de la fabrication. Comment la projection de l’objet comme marchandise en devenir influence‑t‑elle la réalisation du marquage lors de la fabrication ?

Pour comprendre les liens entre la technicité du geste, la qualité du marquage et la valeur perçue de l’objet, cet article se propose d’étudier les pratiques du marquage à chaud en regard avec la valeur symbolique qu’il impose à l’objet. La première partie de l’article se basera sur l’analyse de données récoltées en ateliers, présentant plusieurs applications du marquage à chaud. Dans un second temps seront convoquées plusieurs études issues d’un champ pluridisciplinaire (philosophie, sociologie, anthropologie) portant sur l’évaluation de la valeur des objets, et aboutissant à une réflexion sur ce que représente une marque de mode dans un contexte de production artisanale. Enfin, à travers l’observation de l’adaptation d’outils informatisés à la technique du marquage, sera évoquée la valeur perçue d’une fabrication dite « traditionnelle » face aux innovations technologiques. L’analyse technique du marquage, partant de la griffe en tant que signe matériel (qualité du lettrage, usage de dorure, etc.), permet de renforcer l’étude de sa fonction de symbole marquant l’identité et l’appartenance, jusqu’à interroger sa dimension magique.

Cette étude s’inscrit dans un ensemble de travaux découlant de la tradition de la technologie culturelle (Bensa et Cresswell, 1996) qui vise à concilier l’étude des techniques et leur inscription dans le champ social. Les artisanats du cuir liés à la mode sont le théâtre de la persistance de certains gestes techniques dont les fonctions initiales persistent malgré la transition vers des outils innovants. Plutôt que de céder à l’opposition présupposée entre tradition et innovation, cet article tend à montrer la survivance du métier ancien au fil de progrès sociotechniques. Dans la continuité des travaux d’E. Hobsbawn (2012), nous distinguerons la tradition, reposant sur des pratiques stabilisées et se référant à un passé réel ou fictif, de la coutume qui n’exclut pas l’innovation à condition qu’elle soit en cohérence avec ce qui la précède. Cette publication aspire donc à déceler ce qui subsiste des usages coutumiers du marquage dans les pratiques contemporaines tout en examinant comme les artisans esquissent une nouvelle forme de tradition à travers les outils récents qu’ils s’approprient.

Ethnographie en ateliers

De l’objet unique…

La fabrication en série d’un objet en cuir demande la répétition rigoureuse des étapes successives de la gamme opératoire tout en respectant les spécificités de chaque peau. Le cuir est une matière noble, originaire du vivant, qui requiert des précautions au cours de sa mise en forme. Si les ateliers de maroquinerie artisanale observés lors de l’enquête visent à valoriser les dimensions sensible et vivante de la matière, la production industrielle d’objets en cuir, elle, tend à minimiser les pertes en utilisant des cuirs plutôt uniformisés tout en conservant la symbolique luxueuse de la peau.

La valeur attribuée au matériau cuir et à sa transformation artisanale, traduite par son prix plus élevé, se justifie par son temps de fabrication plus important. Mais cette valeur est‑elle uniquement de nature monétaire ? Le prix, soit « la réduction de l’évaluation à la mesure quantifiée » n’est pas le seul indicateur de valeur d’un objet (Heinich, 2017, 36). Les caractéristiques intrinsèques du matériau cuir confèrent à chaque accessoire, même produits en série, une dimension unique. Issue de la peau d’un animal, la surface du cuir conserve en filigrane des évènements de sa vie (cicatrices, maladies de peau, vergetures, etc.). Cette dimension variable est d’autant plus présente sur des cuirs à tannage végétal naturel ou peu couverts, techniques de tannage qui visent à conserver les caractéristiques naturelles de la peau plutôt qu’à rendre le cuir « couvert » (dixit Robin, maroquinier). De nombreux amateurs de cuir sont sensibles à ces procédés de tannerie car elles se patinent avec le temps, modelant l’aspect des objets en fonction de leur utilisation personnelle. Ce qui pourrait être perçu comme des défauts du cuir apparaît alors comme une valeur ajoutée liée à l’unicité de l’objet.

Dans l’industrie, lorsque la chaîne de fabrication vise à obtenir des projets uniformes, les cuirs utilisés sont majoritairement plus « couverts ». Tannées de manière à obtenir des qualités standardisées, les peaux tendent à se ressembler entre elles, comme le constate Monique Jeudy‑Ballini lorsqu’elle étudie la fabrication de sacs de luxe. Les coupeurs vantent alors la beauté des matières en la comparant à du plastique (2000), matériau inerte car non issu du vivant.

Si l’industrie du luxe préfère les cuirs couverts, c’est sans doute pour l’homogénéité des produits obtenus. Cependant la symbolique de la qualité vivante de la matière animale reste présente au cours de la production, et seul le savoir‑faire artisanal de la coupe permet d’obtenir un résultat relativement constant des objets d’une série malgré les variations esthétiques et mécaniques, avec une élasticité répartie inégalement selon l’anatomie de l’animal sur la surface d’un même cuir. Nous verrons qu’au cours de l’enquête, plusieurs partis‑pris s’esquissent face à cette dimension vivante du matériau‑cuir, ou bien mettre en valeur les singularités de la matière, ou bien ne pas transiger sur la régularité du rendu esthétique de l’objet. Quelle que soit l’objectif que poursuit l’artisan, l’attention et la vigilance qu’il est contraint d’adopter pour réaliser des objets témoigne de la variabilité de la peau, induisant l’unicité de chaque pièce qu’on parvient à en tirer. L’originalité de l’accessoire sera également cristallisée à travers l’opération du marquage, qui peut répondre à trois fonctions :

‑ le marquage indiquant le nom de l’atelier d’origine ou le nom de la marque,

‑ les « lettres », marquage permettant d’identifier l’artisan‑auteur du sac,

‑ le marquage grâce auquel l’acheteur peut personnaliser son acquisition (le plus souvent grâce à ses initiales).

La pose de ces trois types de marquages s’apparente à plusieurs registres de signification du geste de la signature, qui sert à la fois à l’identification et à la validation de l’objet (Fraenkel, 2008). Lorsqu’il est utilisé pour identifier la personne physique qui a réalisé l’objet, il s’agit d’une forme de signature sur l’objet puisqu’il permet de certifier son auteur et que ce nom, tout comme la signature apposée à la marge d’un texte étudié par David Pontille, devient source d’obligations (2008). Ce geste s’accompagne alors d’une forme de responsabilité sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.

Permettant d’identifier le propriétaire de l’objet de manière visible, le mot ou le signe appliqué sur la surface du cuir est tout comme la signature, « saillance visuelle d’un signe personnel » et « force d’un acte de langage » (Fraenkel, 2008, 17). Les stratégies de placement de ce marquage, tantôt visible et ostentatoire, tantôt dissimulé dans l’intimité de l’intérieur de l’objet, sont autant d’indices sur le profil des acheteurs.

Enfin, la griffe (nom de la marque), étudiée sous sa forme d’étiquette par Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut, serait l’un des mots les plus influents qui puisse être « collé sur un produit » et, avec la signature du peintre, l’un des mots les plus puissants économiquement (1975). La reproductibilité de la signature grâce à l’outil du fer à marquer permet alors de déléguer la responsabilité d’une personne physique à une entité symbolique qu’est celle de la marque. Le régime de la signature est alors transcendé puisqu’il ne s’agit plus d’une signature individuelle attribuable à un individu mais à une entité collective, au sein de laquelle la responsabilité évoquée plus haut se répartit stratégiquement.

… à l’objet image, image de marque

L’unicité de l’accessoire en cuir est accentuée par le fait qu’il soit fabriqué à la main de bout en bout. Lorsqu’il s’agit du travail d’un seul artisan, dans le cas d’un atelier individuel ou de certaines grandes maisons comme Hermès qui ne s’adonnent pas à la division du travail à la chaîne, l’objet est le fruit du travail d’un individu identifiable. Sa valeur pourrait sembler glisser vers celle attribuée à une œuvre d’art signée de la main d’un artiste si nous n’avions pas déjà souligné la volonté d’uniformité entre les accessoires d’une même série. En effet, la fabrication en série d’un accessoire implique le contrôle de sa conformité à un cahier des charges précis, auto‑contrôle effectué par les artisans se distillant tout au long des étapes de la fabrication. Les artisans d’une marque incorporent progressivement les critères de qualité qu’ils ont été formés à atteindre, se les appropriant au fil de leur expérience au sein d’une maison (Jeudy‑Ballini, 2000). Ces critères, qu’ils soient esthétiques ou fonctionnels, sont constitutifs de l’image d’une marque. La polysémie du terme marque, que nous évoquions en introduction à travers les différents usages du verbe marquer, s’exprime ici pleinement. La marque désigne à la fois le signe visuel qui distingue un objet (la marque physique, signe lisible laissé par la griffe) et l’ensemble d’objets auquel il appartient (la marque de mode, la marque de luxe). On ne peut séparer l’image et l’objet : l’image de marque ne se limite pas à une plus‑value simplement apposée sur l’objet, comme dans le cas de la griffe décrite par Bourdieu et Delsaut comme un mot collé sur l’objet. Selon Brigitte Derlon et Monique Jeudy‑Ballini, elle se reconnaît aussi dans les caractéristiques formelles et symboliques de celui‑ci, distinguant notamment les client avertis et non‑avertis (2019). N’est‑ce donc qu’au moment du marquage que l’objet revêt sa valeur symbolique ? Ou bien ce signe, imprimé sur la surface de l’objet, n’est‑il qu’une manière de coder cette valeur ?

Partage des tâches : organisation du travail en atelier

Les tâches de la réalisation d’un article de maroquinerie au sein d’un atelier se répartissent entre la coupe et le travail à la table (Gorre, 1994). Le coupeur[1] est chargé de repérer les éventuels défauts de la peau et de placer les gabarits (équivalents aux patrons de couture) de manière à les éviter tout en respectant le prêtant[2] du cuir. Ensuite, à la table, toutes les pièces sont préparées en vue de leur assemblage. Les bords des pièces sont désépaissis (parage), les tranches sont teintées et filetées à chaud, les renforts (triplure de cuir ou ajout de matière type carton) sont encollés, les emplacements des coutures sont poncés et collés avant la couture main ou machine. Parmi toutes ces opérations se glisse celle du marquage à chaud.

La technique du marquage à chaud s’apparente à la pyrogravure. Pour inscrire un logo ou un lettrage sur un cuir, on chauffe une griffe métallique. Puis, en tenant le manche en bois à la verticale par rapport à la surface du cuir côté fleur, on y applique le fer chauffé en lui impulsant un léger mouvement de va‑et‑vient. Un fer porté à chaud est appliqué soit directement sur la surface du cuir (marquage brun), soit par‑dessus une couche de papier transfert, le plus souvent de couleurs métallisées (marquage doré ou argenté).

Marquer le cuir fait appel au même outil que l’étape de la pose des filets (ou filetage). Le fer se compose d’un manche en bois sur lequel est monté une plaque métallique dont le relief correspond au négatif du motif à imprimer, suivant le même principe que les caractères d’imprimerie en fonte.

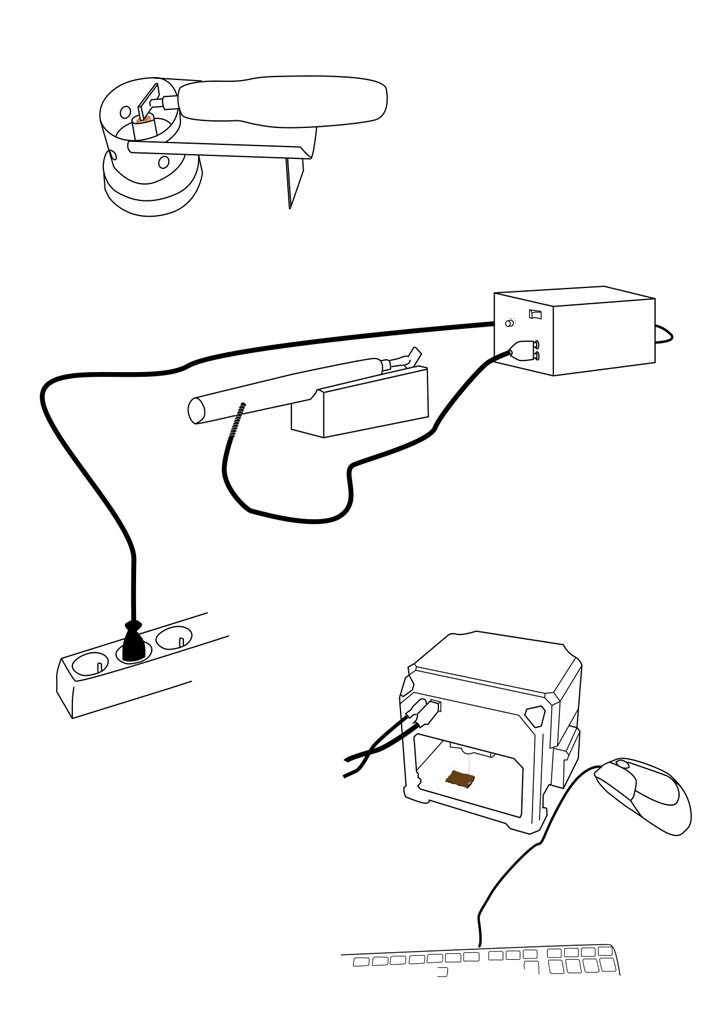

Du confort de l’appareil électrique à la prise sur les outils

L’ancêtre du poste de chauffe électrique est un petit support métallique percé que l’on place au‑dessus d’une lampe à alcool. Lors d’un stage de formation chez un artisan, j’ai été amenée à m’en servir pour la pose des filets et pour le marquage, alors que dans tous les autres ateliers de l’enquête et dans le centre de formation, les artisans branchent leur fer sur un transformateur. Le fer traditionnel chauffé à la flamme appartient à un stade de développement technique antérieur au fer électrique et ne possède aucun indicateur de la température. Seules la couleur et l’odeur du métal offrent des indices de l’état du fer. Le temps de chauffe de ce type de fer est supérieur à celui du fer électrique. L’autre avantage du poste de filetage électrique est sa polyvalence : la ‘tête’ de ce fer étant interchangeable, différents embouts peuvent être vissés sur le manche (griffe et filets, variant en fonction de la forme de la pièce et du motif souhaité). Un bouton permet de régler la température, qui n’est pas indiquée en degrés Celsius mais par des niveaux gradués de 1 à 10.

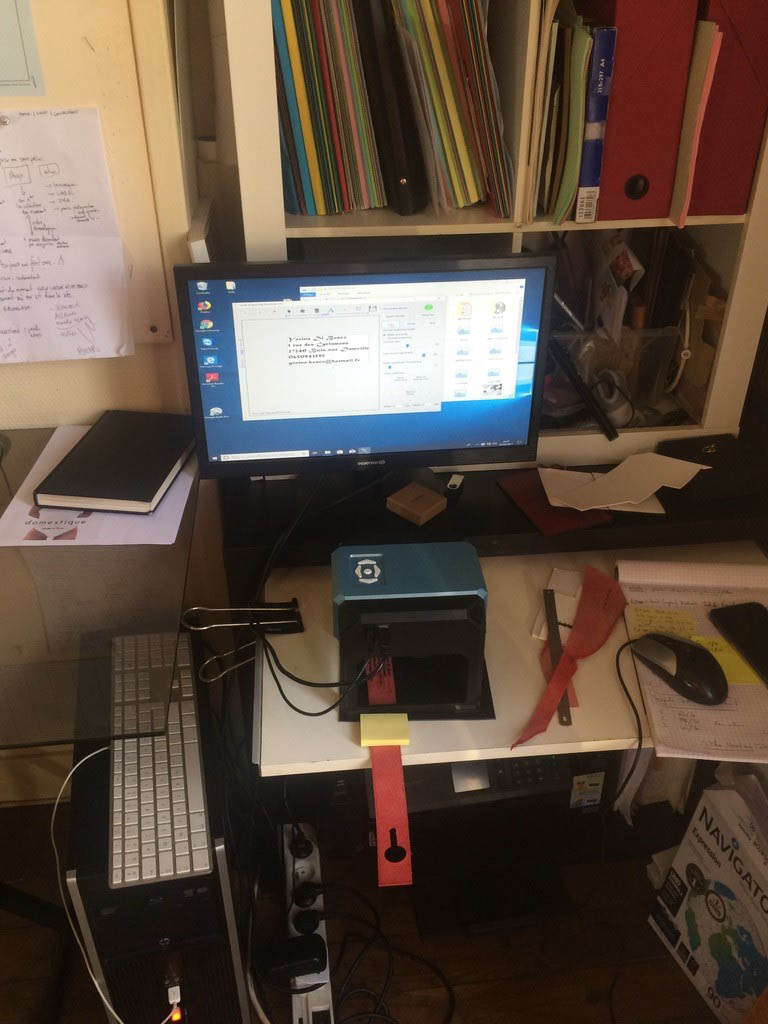

L’indication de la chaleur de l’appareil électrique comporte une part d’approximation, comme nous le rappelait fréquemment Bastien, designer et maroquinier, au cours de l’enquête. Au‑dessus de son établi un rappel des réglages adéquats, il a indiqué sur un post‑it comment régler le transformateur pour le cuir blanc, particulièrement fragile et salissant. L’indication « white temp. 1,8 » est le fruit de ses tâtonnements passés. Malgré cela, il effectue systématiquement des essais avant de marquer ses accessoires.

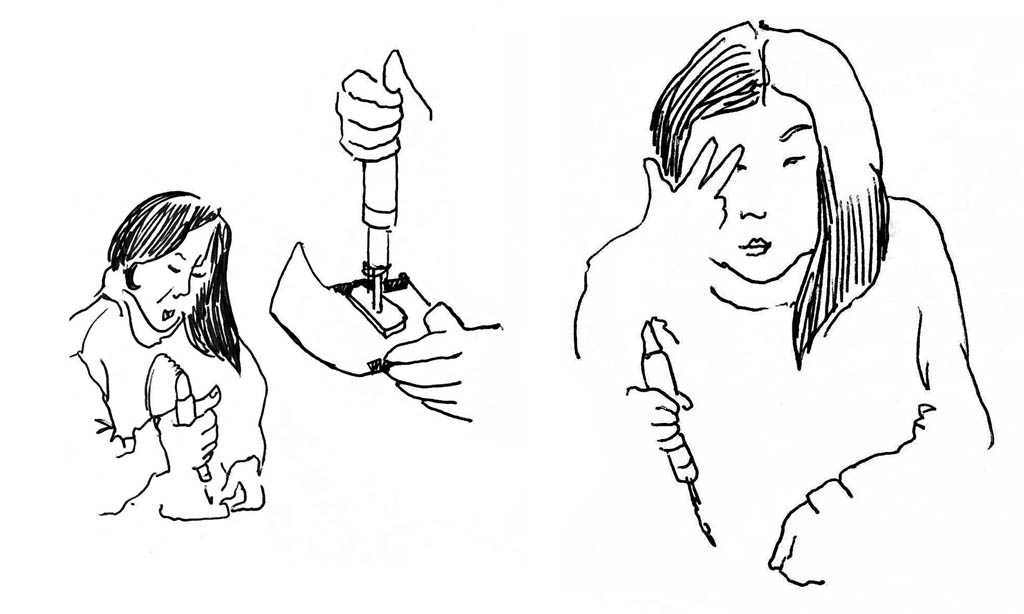

Pour estimer la température du fer, qu’il soit chauffé à la flamme ou électriquement, les artisans approchent l’outil de leur main ou de leur joue. La sensibilité à la température de leur visage est vraisemblablement plus haute, d’autant plus que celle des mains est altérée par la fréquence de manipulation d’outils chauds. De surcroit, en approchant le fer du visage, l’artisan peut littéralement sentir (utiliser son sens de l’odorat) pour repérer une odeur de chaleur ou de brûlé.

Le fer traditionnel semble offrir une plus grande stabilité et une meilleure capacité de maîtrise malgré son fonctionnement plus archaïque. Il dépend d’une source d’énergie directe (la flamme) sur laquelle l’artisan a une prise directe (lorsqu’il enflamme la mèche de la lampe, puis quand il la souffle). Sous condition d’une utilisation adéquate, la température du fer mécanique est plus justement maîtrisée. Le confort d’une alimentation électrique (gain de temps, gain de place) semble se faire au détriment de la capacité de l’artisan à maîtriser ses outils et la matière. L’artisan sacrifie la prise qu’il a sur ses outils à l’usage d’une énergie transformée : l’électricité. La part d’incertitude que comporte l’appareil électrique induit la perpétuation d’un apprentissage des perceptions sensorielles pour détecter quand le fer est prêt à l’emploi. Cette transmission reste inchangée malgré l’évolution technique de l’outillage. La connaissance fine des sensations physiques et des perceptions sensorielles est un marqueur d’expertise technique : les artisans les plus expérimentés sont capables de repérer des signes de l’ordre de l’invisible (Cornu, 2016). La mètis de l’artisan, l’intelligence qui lui permet de s’adapter aux contingences de la fabrication, trouve dans la mécanisation du travail une application nouvelle et s’exprime à travers une série de stratégies pour garder la mainmise sur la matière.

Prudence et maîtrise du risque

L’artisan, même expert, continue de tester l’exactitude de son ressenti en effectuant des essais avant le marquage définitif. Le caractère irréversible de l’opération ainsi que la préciosité de la matière cuir dissuadent de procéder à l’aveugle. Même le pense‑bête de Bastien ne suffit pas à supprimer la nécessité d’effectuer des tests avant l’application du fer sur la pièce définitive. Il se plaint régulièrement auprès de son associé de ne posséder qu’un seul poste à fileter et essaie de négocier l’acquisition d’un nouveau. Le poste unique l’oblige à alterner entre la température pour la griffe et celle pour les différents filets. Il doit donc très fréquemment opérer des tests, souvent plusieurs d’affilée : « en général, quand ça marche deux fois sur une chute, ça marche plus sur le proto ! ». Le caractère aléatoire de cette opération semble donner lieu à une certaine superstition : « Les griffes, c’est le matin ! L’après‑midi, ça marche jamais ! ». Malgré un savoir‑faire empirique qui permet d’aspirer à une exécution constante, la menace de rater le marquage sur la pièce finale est le prétexte de l’expression de la croyance en une forme de chance. Pour optimiser les chances de réussite de l’opération, certains rituels s’installent dans la routine de l’atelier, comme le fait de choisir le moment de la journée le plus propice ou de se résoudre à le faire quand on le « sent ».

La nécessité d’effectuer des tests persiste malgré l’élargissement de l’échelle de fabrication. Dans les ateliers Hermès, où rien n’est laissé au hasard, les artisans ont accès à un cahier des charges propre à chaque modèle de sac, qui leur rappelle tous les détails techniques sur lesquels la qualité du sac sera évaluée. Chaque cuir est référencé avec la couleur de fil et la couleur de teinture tranche[3] qui y correspond. À la table, les artisans ont tous les éléments disponibles et toutes les compétences pour assembler le sac en autonomie. Le seul test qu’ils peuvent encore avoir à effectuer concerne précisément l’étape du marquage. Il y a un risque de « brûler le cuir » (Pauline, maroquinière) car selon les caractéristiques de la peau utilisée, la température et le temps d’application de la griffe varient. Les erreurs (qui arrivent rarement) sont redoutées dans l’atelier car elles mettent en branle la séparation des tâches entre l’atelier de coupe et l’atelier de montage. Un empiècement endommagé qui ne peut pas être « rattrapé » demande un retour à la coupe, imposant de passer par une procédure informatisée qui peut entraîner un délai assez long. Pour éviter ce risque, les maroquiniers conservent les chutes du cuir qu’ils travaillent. Elles leur serviront de support pour éprouver la température du fer avant de marquer leur sac.

Bien que les défauts (lettrage inégal, cuir brûlé, marquage mal positionné sur la pièce) qu’on peut observer lors de la réalisation du marquage soient d’origine connue (certains peuvent être dus à un manque de maîtrise de la température du fer, d’autres s’expliquent par une imprécision du geste de l’artisan), la réalisation du marquage est entourée d’une dimension aléatoire. Cet écart entre intentionnalité et maîtrise technique s’illustre dans la manière dont on transmet ce geste technique aux apprentis, qui s’exercent d’abord sur des chutes, mais à qui l’on indique que le geste ne sera réellement maîtrisé et accompli que réalisé sur une véritable pièce. Dans un petit atelier, lorsqu’on m’apprit à utiliser la machine de marquage permettant de personnaliser les achats des clients, on me demanda rapidement de m’y essayer sur de vraies pièces, au risque de rater de manière irréversible à la fin du processus de fabrication et de mettre en péril le travail effectué jusqu’alors. L’apprentissage par action simulée, l’exercice, reste lacunaire et ne vaut que peu de choses comparé à l’apprentissage par action réelle, sont deux registres d’activité classifiés par Sigaut (2003) qui correspondent à la même action. La seconde produit un effet, contrairement à la première. Est‑ce la part de responsabilité reposant sur l’effet de l’action qui modifie la capacité à accomplir correctement cette tâche ?

Un geste sûr

Pour garantir un marquage net, le fer doit être appliqué fermement, le manche positionné perpendiculairement à la surface du cuir. Un léger va‑et‑vient est effectué, sans pour autant relâcher la pression exercée sur l’outil. Celle‑ci doit être constante pour ne pas risquer d’imprimer deux fois le motif avec un léger décalage, ce qui provoquerait un effet de flou. Ce geste nécessite une certaine concentration et une bonne maîtrise de son corps.

Pour garantir la stabilité de son geste, Bastien tient le fer à deux mains. Il appuie également son front sur le manche. Au fur et à mesure de ma présence dans son atelier, je m’aperçois qu’il ne le fait pas systématiquement, qu’il a tendance à n’utiliser que ses mains lorsqu’il teste la chaleur du fer. La position qu’il adopte sur la photo ci‑contre est caractéristique des moments où il est le plus concentré, notamment lorsqu’il s’agit d’imprimer le nom de sa marque sur ses accessoires.

Lorsqu’il me tend le fer pour que je m’essaie à la tâche, il me décrit sa manière de faire, insistant sur la façon d’utiliser son front pour trouver une stabilité supplémentaire. Pour autant il ne m’impose pas cette astuce, me conseillant de faire « comme tu le sens ». La prise en main de cet outil nécessite d’éprouver directement la force à y appliquer, ainsi que le temps qu’il faut le laisser en contact avec le cuir. Température, temps de contact du fer sur la surface et force appliquée sur l’outil sont autant de paramètres indicibles qui sont transmis simultanément : la gestuelle et la capacité à mémoriser pour reconnaître ses sensations (ici olfactives et musculaires) sont deux facteurs qui seront maîtrisés progressivement au fil de l’apprentissage.

Au cours de cette opération, la vue ne permet pas d’anticiper avec précision la position de la griffe sur l’empiècement de cuir. Le déficit de contrôle visuel et le caractère irréversible du marquage lui confèrent une certaine part de risque.

Contourner les difficultés par la ruse

Pour limiter les pertes dues aux ratés, j’ai observé dans plusieurs ateliers le développement d’astuces pour s’assurer de parvenir à placer les griffes de façon précise. Dans son atelier de petite maroquinerie fabriquant des bijoux en cuir, Bastien protège son plan de travail avec des feuilles de papier blanc. Lorsqu’il doit griffer ses accessoires (sur des pièces volantes, pas encore montées ensemble), il trace le contour du gabarit directement sur cette feuille ainsi que des repères marquant le milieu des segments. Ce support visuel l’aide à viser le centre de la pièce avec plus de précision. L’atelier de maroquinerie de Robin est équipé d’une petite machine constituée d’un axe vertical, actionné par une manivelle, sur lequel sont montés les lettrages métalliques chauffés. Il a bricolé d’ingénieuses cales en carton, indiquant par des repères orthogonaux les axes correspondant aux lignes virtuelles sur lesquelles il souhaite faire figurer le marquage. Ces cales sont évidées à la forme du gabarit pour que l’objet à marquer puisse être placé sous la cale, qui joue avec un petit dénivelé de la machine pour être positionnée de manière parfaitement stable. En actionnant la manivelle qui fait descendre l’axe vertical de la presse après y avoir placé l’objet à marquer coincé dans la cale, Robin est sûr de réaliser un marquage parfaitement centré.

La dimension de ruse et d’astuce mobilisée dans ces pratiques de repérages s’inscrivent dans la description de la mètis qu’offrent Marcel Détienne et Jean‑Pierre Vernant. En effet, la mètis est cette force d’intelligence qui « préside à toutes les activités où l’homme doit apprendre à manœuvrer des forces hostiles, trop puissantes pour être directement contrôlées » (2008, 57). La chaleur du fer, menaçant la surface du cuir d’une altération irréversible dans l’absence de contrôle, est guidée, non pas par la force, mais par la ruse. Celle‑ci permet d’obtenir un placement parfait sans avoir à risquer d’altérer la surface du cuir en se basant sur des repères fixes, extérieurs à l’objet à marquer. Les outils développés ainsi permettent de palier à l’absence de contrôle direct par la vue, détournant ainsi la difficulté d’un fer aveugle pour, toujours selon Détienne et de Vernant, « faire aboutir par un biais imprévu le projet qu’on a médité » (p. 57).

Contrôle de la qualité

La crainte de rater témoigne de la poursuite d’une forme de perfection esthétique du marquage. Le juste positionnement sur la pièce, parallèle aux arrêtes et centré, que nous venons de décrire, fait partie des critères d’évaluation d’un marquage réussi. Lorsqu’on emploie un papier transfert doré ou argenté, la qualité et la finesse du lettrage sont également recherchées. Pour pallier l’excédent de papier doré qui peut se déposer entre les lettres, Bastien a trouvé l’astuce de frotter soigneusement le marquage avec un coton‑tige imbibé d’essence de térébenthine. Alors qu’il rectifiait une bavure, il me parlait de son attente de perfection esthétique de la dorure quand il a lancé sa marque comme d’une obsession qui le faisait multiplier les essais à outrance. Il avait alors été voir des produits de luxe en vitrine dans des boutiques de grandes maisons parisiennes et s’était rassuré de voir que pour elles aussi, les griffes n’étaient pas systématiquement « parfaites ».

Un beau marquage est un marquage réalisé correctement d’un point de vue technique : le fer est utilisé à la température adaptée en fonction de la qualité du cuir et il est appliqué d’un geste sûr, sans hésitation. Toutefois, certaines variables, comme la stabilité de la température du fer, laissent envisager le facteur chance dans la réussite du marquage.

Lors d’un stage de formation chez un bottier, il m’a proposé de griffer à son nom des vide‑poches en cuir destinés à la vente. Il m’a d’abord laissé faire quelques tentatives sur des chutes. Ensuite, indécise, consciente du caractère irréversible de cette technique, je procédais au marquage des quelques pièces qu’il m’avait confiées. À l’examen de mon travail terminé, l’un des marquages n’était pas correctement positionné (ni centré ni placé parallèle au bord). Sans possibilité de rattraper ce genre d’erreur, le vide‑poche a été écarté de la vente avant de trouver une place en hauteur dans la vitrine, place à laquelle l’objet ne pourrait être examiné que d’assez loin.

L’attente esthétique vis‑à‑vis du marquage indique‑t‑elle une corrélation entre la beauté (déterminée par la qualité de son exécution technique) du signe et la puissance de la valeur qu’il attribue à l’objet ? Dans cette question, qui se pose tout naturellement à l’examen des premières données de terrain, le marquage est d’ores et déjà envisagé comme un signe appliqué de manière indélébile sur la surface de l’objet. Après avoir analysé, au prisme de la technicité de sa réalisation, les caractéristiques visuelles du signe griffé, examinons‑en maintenant les significations et les valeurs qui en découlent.

Valeurs symboliques du marquage

En introduction, nous avions distingué trois types de marquage : la marque qui commercialise l’accessoire, le signe distinctif personnel de l’artisan et enfin la personnalisation par le consommateur. Si le premier est systématique, l’identification de l’artisan est spécifique à certaines maisons de maroquinerie. Ce signe, fonctionnant comme un code qui permet d’identifier un individu en particulier présuppose qu’il se pratique dans un atelier de grande envergure au sein duquel plusieurs maroquiniers travaillent. Ce marquage se retrouve dans certaines grandes maisons de maroquinerie de luxe : Hermès ou Louis Vuitton par exemple. Enfin, la personnalisation est en général proposée de manière optionnelle au moment de la vente.

Selon la fonction du marquage, il est effectué en amont du montage (nom de la marque), au moment des finitions (identification de l’artisan) ou bien directement sur le produit fini (la personnalisation). Chaque type de marquage étant associé à une étape précise de la fabrication, on peut se demander si la valeur rendue significative par l’imposition de ce signe évolue au fil de ces étapes.

Le nom de marque : un nom commun ?

La griffe, nom propre devenu nom de marque, est un glissement de l’individuel vers le commun, le partagé. Lorsque ce nom (Hermès, Louis Vuitton, etc.) est hérité d’un « ancêtre fondateur » (Derlon et Jeudy‑Ballini, 2019), ce sont les qualités associées à un individu qui s’étendent à un groupe. L’autorité personnelle du fondateur continue d’officier après sa mort dans une « opération quasi‑magique, manifestée par la signature ». Son nom propre est alors apposé sur des objets qu’il n’a ni fabriqués ni conçus. Ce marquage inscrit l’appartenance de l’accessoire à une série d’objets produits dans une exigence de qualité uniforme au sein d’un atelier identifiable : c’est l’image de marque que nous avons décrite plus haut. Le nom devient « un capital symbolique de légitimité susceptible d’être transféré sur des objets » (Bourdieu et Delsaut, 1975, 29).

Ce capital symbolique est présent dès avant la naissance du sac, puisqu’il est imprimé sur le cuir dès la découpe des empiècements. Au sein des ateliers Hermès, les artisans qui travaillent à la table reçoivent dans des ‘caisses’ les sacs qu’ils devront assembler, caisses qui en contiennent les pièces détachées : les empiècements de cuir, les renforts et la bijouterie (pièces métalliques comme les fermoirs, les anneaux, les rivets, etc.) qui devra être posée. Bien que le marquage appartienne à ce que nous avons défini comme travail à la table, la griffe au nom d’HERMÈS, dorée ou argentée pour s’assortir à la couleur de la bijouterie, figure déjà sur une des pièces du sac qui sera apparente une fois l’accessoire monté.

On ne peut appréhender la portée symbolique de ce mot qui devient signe sans perdre de vue sa matérialisation physique, opérée lors du marquage. La qualité esthétique et la pérennité de celui‑ci assurent la continuité de sa valeur symbolique, sans doute est‑ce pour cette raison que le service après‑vente des sacs Hermès, service payant, propose le re‑dorage ou le ré‑argentage du marquage HERMÈS sans facturation. Cela fait partie « des trucs offerts » (Charlotte, maroquinière à l’atelier réparations). Si le marquage est une opération inaltérable, l’application par transfert d’une feuille dorée ou argentée peut toutefois s’estomper avec le temps. Qu’une marque de prestige en assure la restauration à titre gratuit témoigne de ce que la permanence et la durée dans le temps sont constitutifs du critère « luxe » (Derlon et Jeudy‑Ballini, 2019).

Identification de l’artisan : un nom propre

Le marquage, qui permet d’identifier l’auteur du sac tel qu’il est pratiqué chez Hermès, est appliqué sans dorure. Ne s’agissant pas d’un embellissement, ce marquage est placé de manière discrète, « un peu caché » (Pauline, maroquinière). Il est composé de chiffres, de lettres et de formes géométriques qui codent l’année, le lieu de production et l’identité de l’artisan, codes restitués par Geneviève Fontan (2015). Chaque année, les fers sont changés pour actualiser le caractère indiquant la date de fabrication. Discret, il fonctionne comme « un signe de reconnaissance ou de connivence pour les personnes averties susceptibles de le repérer » (Jeudy‑Ballini, 2003). Son emplacement varie périodiquement, participant à une stratégie de distinction entre un vrai sac Hermès et une copie, notamment en fonction de la correspondance entre le placement du marquage et l’année renseignée par le code. Participant à l’authentification du sac, il remplit toutes les attentes exigées pour prouver l’authenticité d’un objet de luxe : l’origine, la date, l’auteur et la signature (Baudrillard, 1968). Chercher à identifier l’auteur d’un objet de fabrication artisanale s’inscrit dans le processus de sa légitimation en tant que tel, car, toujours selon Baudrillard la fascination à son encontre « lui vient de ce qu’il est passé par la main de quelqu’un dont le travail y est encore inscrit » (p. 108).

Ce code d’identification est la preuve d’une reconnaissance particulière du travail de l’artisan en tant qu’individu. Cette forme de signature, codant à la fois la marque, entité collective, et la personne individuelle, rappelle la manière dont les œuvres étaient autrefois signées. Comme l’indique Nathalie Heinich, la signature est un « indicateur majeur d’artification » (2008, 106). Elle rappelle en citant l’exemple du peintre Rembrandt qu’à l’âge artisanal de la peinture, la signature ne correspondait pas à une personne mais plutôt à un atelier et parle alors de « tableaux d’ateliers, de collaborateurs » (p. 100). Pour qu’un peintre puisse signer par un signe permettant de l’identifier personnellement, il faut que « celui‑ci [soit] suffisamment individualisé, à l’intérieur de l’atelier collectif, pour justifier une marque d’identification attribuable à une personne plutôt qu’à la fabrique tout entière » (p. 100). Ce n’est qu’après attribution de ses lettres que l’artisan‑maroquinier est autorisé à apposer sur sa production une signature permettant de l’identifier en tant que personne. Cependant, le code inscrit sur le sac est apposé dans un endroit discret : dissimulé, il n’est offert au regard que dans un rapport intime et étroit avec l’objet, signifiant comme l’individualité de l’auteur du sac se doit de s’effacer derrière l’objet de marque.

Si rendre l’artisan‑maroquinier identifiable par une marque individuelle lui accorde une certaine considération, cela peut néanmoins se retourner contre lui en cas de défaut de façon et être investi d’une forme de contrôle de la part des chefs d’ateliers. Quand un sac est rapporté au Service Après Vente à cause d’un défaut, les artisans de l’atelier s’empressent d’en chercher les lettres pour identifier l’auteur du sac. Si ce ne sont pas les siennes, c’est un « Ouf ! » de soulagement pour l’artisan (Pauline, maroquinière).

Le marquage, lorsqu’il fonctionne comme une signature individuelle, s’accompagne donc d’une forme de responsabilité. C’est pourquoi l’apprenti, formé au sein de la maison Hermès, n’a pas de griffe propre avant la fin de son apprentissage. La formation de neuf mois se découpe en deux temps : les quatre premiers mois sont consacrés à l’apprentissage des gestes métiers, et dès les cinq suivants, les maroquiniers destinés au travail à la table réalisent leurs premiers sacs[4]. Ils sont alors griffés avec le fer de leur formateur. Ce n’est qu’au moment de la signature de leur CDI que les artisans tirent au sort « leurs lettres » qui serviront à les identifier. Cet évènement constitue une sorte de cérémonie et marque l’entrée de l’employé dans son atelier : c’est un « big step » (Pauline, maroquinière). Cette étape cristallise « l’attachement personnel » dans l’activité productive qui caractérise l’artisanat (Jourdain, 2014, 248). À travers ces exemples mis en regard avec d’autres séquences observées à différentes échelles de production, il apparaît que le geste du marquage, tout comme celui de la signature dans la production d’écrits scientifiques, est révélateur d’écologies professionnelles et de la division du travail qui y ont lieu (Pontille, 2008).

C’est sans doute à cause de la responsabilité qui accompagne le geste du marquage que la griffe est « le premier outil (avec les filets) quand on veut se professionnaliser » (Bastien, designer et maroquinier). Le transformateur sur lequel se branche le fer, ainsi que la griffe, qui est fabriquée sur mesure à l’image d’un logo, représentent un investissement financier conséquent. Leur acquisition marque un tournant dans la carrière du maroquinier et cristallise sa légitimité à endosser la responsabilité de signer sa production personnelle avec son nom propre ou celui de sa marque.

Personnalisation : signature de l’acte de vente

La pose des initiales ou du nom du propriétaire singularise l’objet, non pas à l’image de son auteur, mais à l’image de celui qui en fait l’acquisition. Se l’appropriant, le propriétaire en fait une pièce unique : la relation à l’objet se dote d’une certaine gratification lorsque « sa singularité absolue lui vient d’être possédé par moi – ce qui me permet de me reconnaître en lui comme un être absolument singulier » (Baudrillard, 1968, 129). Fonction secondaire de l’objet, son caractère personnalisé est caractéristique d’un régime de production massive. La mode et le mode de consommation qui en découle font percevoir l’absence de choix comme une pénurie. Les options de personnalisation sont manifestes de la possibilité d’opérer un choix. La possibilité de l’effectuer, présentée comme optionnelle puisqu’elle est bien souvent offerte à l’achat, laisse à l’acheteur le sentiment de s’extraire d’une consommation uniformisée, dépassant la simple nécessité d’achat et s’engageant personnellement. L’appropriation de l’objet s’inscrit dans une forme de bricolage qui permet « de lui ôter son goût d’argent » (Warnier, 1994, 21). La fabrication de maroquinerie artisanale tend à résoudre un paradoxe par l’offre (don, acte gratuit) de la personnalisation d’un objet couteux : le marquage rend l’objet singulier, donc insubstituable à un autre de même valeur. Personnalisé grâce au marquage, l’objet dépasse sa valeur monétaire.

L’inscription des initiales du client n’est réalisée qu’au moment de la vente et le plus souvent directement au sein de la boutique. Le marquage ne laisse toutefois qu’une marge de manœuvre limitée quant aux caractéristiques formelles de cette appropriation de l’objet. Chez Hermès, la personnalisation apposée sur un produit fini se limite à trois lettres et les possibilités de placement sont restreintes. À l’inverse, les « commandes spéciales », reconnaissables grâce à une griffe en forme de fer à cheval, sont des objets fabriqués spécialement à la demande d’un client. Ce service couteux confère au client le pouvoir d’exiger certaines spécificités quant aux détails du sac tant que cela correspond à l’esthétique de la maison (Charlotte, maroquinière). Ces particularités, prévues dès la découpe et le montage du sac, sont donc plus variées. Le marquage en fer à cheval fonctionne alors comme un code par lequel se distingue un type d’acquisition réservé à une clientèle plus aisée. Dans ce cas particulier, la frontière entre accessoire artisanal et œuvre d’art ne tient plus qu’à un fil, frontière sur laquelle se construit la définition du luxe (Allérès, 2005). Le marquage assoit alors un certain prestige de l’objet et fonctionne comme une marque de distinction.

Outils numériques appliques au marquage

Le marquage effectué à la main est une opération couteuse, même lorsque ce prix est masqué par la gratuité du service proposé. Le risque de « rater » persiste malgré la maîtrise technique. Le budget dédié à l’équipement ou encore la garantie d’une restauration offerte sont autant de critères qui déterminent le coût de revient de cette technique pour l’artisan. Cependant, de nouveaux outils numériques se sont fait une place dans des ateliers de maroquinerie. C’est notamment le cas de la découpe laser. Coupe du cuir et marquage peuvent désormais être effectués grâce à cet outil informatisé, qui repose sur la technologie de haute précision de la lumière laser. Au passage du faisceau lumineux, dont la vitesse de déplacement, la puissance et l’intensité sont réglables, la surface du cuir est altérée. La chaleur dégagée à cette occasion provoque la sublimation, c’est‑à‑dire la dégradation immédiate en vapeur d’une couche superficielle de la surface du cuir (ou bien la totalité de l’épaisseur dans le cas d’une découpe).

La gravure laser repose sur le même principe que le marquage à chaud réalisé avec un fer : la dégradation par brûlure provoque une coloration grisée ou brunie. Cependant, le laser se substitue à l’outil‑fer : le changement d’outil s’accompagne ici de la suppression d’un geste technique). Ce procédé ne nécessite aucune application de pression mécanique sur la matière. Sans contact, ce marquage réduit considérablement l’investissement physique de l’artisan, mais aussi la contrainte de s’équiper d’un nouvel outil pour chaque nouveau motif. L’un des ateliers de l’enquête s’est récemment équipé d’une petite machine à gravure laser, un boîtier presque cubique d’environ quinze centimètres de hauteur. Acquisition récente, elle a représenté pour les deux associés un investissement dérisoire par rapport au coût d’un poste à fileter et d’une griffe personnalisée évoqué plus haut. Cette machine n’est pas spécifique au travail du cuir, mais ces artisans s’en sont emparés comme d’un moyen pour étendre les possibilités de personnalisation (plus de typographies disponibles, choix du texte, possibilité de reproduire des photographies, etc.). Cette marque fabrique des accessoires uniquement à la commande, commandes passées directement auprès d’eux via leur site internet ou les réseaux sociaux. Les deux fondateurs de cet atelier ont donc un contact privilégié avec leur clientèle. Ils en profitent pour proposer systématiquement la gravure à l’occasion du passage de la commande. Les acheteurs peuvent envoyer le texte ou le visuel qu’ils veulent voir apparaître sur leur produit.

La gravure laser sur cuir est économique sur plusieurs plans : gain de place (un outil en remplace plusieurs), gain de temps (une fois la machine lancée, l’artisan peut la laisser tourner tout en faisant autre chose), gain d’énergie (cette opération ne demande aucun effort musculaire). La dématérialisation de l’outil et du geste de marquage modifie‑t‑elle la perception de la valeur qu’il appose sur l’objet ?

Qualité du marquage gravé au laser

En comparant les critères permettant d’évaluer la valeur du marquage manuel (qualités esthétiques, connaissances et technique requises, risque de ratage) avec les spécificités du marquage numérisé, des différences notables émergent.

D’un point de vue esthétique, le résultat obtenu grâce à cette technique s’approche d’un marquage brun mais n’offre pas la possibilité de coloration par papier transfert. Mise à part cette limitation, cette technique rend possible la réalisation d’une vaste variété de motifs. Le boitier de la machine est relié à un ordinateur, sur lequel tout fichier vectorisé (texte ou image) peut être transféré sur le cuir à marquer. Là où le marquage manuel demande un outil par motif, des motifs plus complexes et plus variés peuvent être réalisés grâce à l’outil numérique unique. Cela ouvre le marquage à un vaste champ d’applications, notamment pour la personnalisation. Le marquage manuel de personnalisation est limité par la possibilité de traiter une surface de l’accessoire à plat. La gravure‑laser, qui s’effectue sans pression mécanique, peut être réalisée sur un plus grand nombre d’emplacements.

À mesure qu’ils se familiarisent avec ce nouvel outil, qu’ils qualifient eux‑mêmes de gadget avec lequel ils disent « jouer », « s’amuser », Bastien et Simon explorent les possibilités qu’offre cette nouvelle technique, développant ainsi une forme d’expertise (entretien avec les deux fondateurs d’une marque de maroquinerie). Malgré la suppression de l’implication physique de l’artisan dans le marquage lorsqu’il est numérisé, la gravure laser ne supprime pas la nécessité de faire des essais. Le problème du calage, abordé plus haut, persiste avec l’outil numérique et demande le développement d’astuces pour contourner cette contrainte. La qualité du fichier de l’image demande aussi un certain apprentissage, puisque le traitement informatique de cette dernière a une influence considérable sur l’aspect esthétique du marquage. Il est parfois nécessaire d’avoir recours à des logiciels de traitement d’image pour en modifier le contraste. En fonction de la couleur du cuir, l’intensité de ce dernier peut devoir varier. C’est à force de procéder à ces tests que Bastien et Simon parviennent à maîtriser le résultat de la gravure. Dans cette opération, ce sont les deux associés (le designer‑maroquinier et le commercial) qui s’investissent. La technicité de ce marquage passe par un savoir‑faire lié au support informatisé de l’image. Que ce soit dans ce binôme ou dans le second observé au cours de l’enquête, les domaines de compétences se répartissent entre l’artisan (responsable de la solidité des objets et de leur adéquation avec les modèles proposés en boutique ou sur le site) et le commercial, qui a un droit de regard sur la perfection des finitions et qui produit et contrôle l’image des objets (contrôle qualité avant envoi au client, photographies sur le site internet, images postées sur les réseaux sociaux, etc.). Dans le cas du marquage numérisé, c’est Simon, chargé de la distribution des produits de la marque, qui supervise l’opération et décide de la qualité du résultat obtenu. Le marquage glisse alors du pré‑carré de la fabrication artisanale vers la distribution commerciale de l’objet, sans pour autant se départir de la nécessité d’un apprentissage et d’une forme d’expertise. Le marquage parachève ici sa transition de marque empreinte du corps de l’artisan à image de marque.

Dans le cas du marquage manuel, la reproductibilité à l’identique est un critère de qualité que les artisans parvenaient à atteindre à force de pratique. Il en va de même pour la gravure numérisée, puisque certains facteurs contingents doivent être apprivoisés (qualité du fichier, vitesse, intensité, puissance du faisceau couplées aux caractéristiques individuelles de chaque cuir). Une part de risque subsiste donc dans cette technique, mais ne repose plus sur la personne physique de l’artisan.

L’effacement de son implication corporelle dans le geste du marquage entraîne une modification de la portée symbolique du signe. Il y a là une forme de dépersonnalisation du marquage dans la fonction initiale qu’il avait de permettre d’identifier l’auteur de l’accessoire. C’est donc le même outil qui permet d’accroître la variété des choix de personnalisation par l’acheteur qui fait s’estomper l’affirmation de la trace de l’artisan. Ce dernier laisse la place à un autre type de marquage dépourvu de l’empreinte de sa main.

Les fonctionnalités pratiques et symboliques du marquage tout au long de la vie de l’objet

Au cours de cette analyse de plusieurs procédés de réalisation du marquage à chaud, nous avons pu envisager le marquage comme la trace reconnaissable laissée par un individu sur un objet anonyme. En fonction du contexte au sein duquel est réalisée cette technique (outil, étape de la fabrication, etc.), le marquage revêt des fonctions diverses, dont les significations se superposent et s’enchevêtrent à mesure que l’objet en cuir prend forme. Le sens des marquages intentionnels permettant d’identifier l’origine du sac, son artisan ou son propriétaire esquissent les premiers chapitres de la biographie de l’objet, sa fabrication et sa transition commerciale, avant que les marques liées à l’usage, à l’usure (la patine) ne viennent compléter ce récit. À travers cette étude, les différents types de marquage, opérés à des étapes‑clé de la fabrication, apparaissent comme les marqueurs du passage de l’objet d’un statut à un autre. La fabrication matérielle de l’objet s’accompagne de sa construction symbolique, au cours de laquelle il passe d’image (de marque), statut provisoire, à celui d’objet achevé, entier.

L’image de marque est imposée sur l’objet en amont du montage, dès avant son existence en tant qu’unité cohérente. Elle indique sa validation en tant qu’appartenant à l’ensemble des objets de la marque. S’il y a projection de cette conformité dès le début de la chaîne de fabrication, l’étape de la conception est plus ambigüe. Il arrive que les ateliers marquent les maquettes réalisées au cours de l’élaboration de leurs nouveaux produits, mais ce n’est pas systématique. La variabilité de cette pratique laisse cours à plusieurs interprétations et peut parfois signifier une économie de moyens (si la maquette n’est pas marquée) ou au contraire une forme de revendication de propriété intellectuelle du produit dès sa genèse (lorsque la maquette est marquée).

L’appartenance de l’accessoire à la marque, anticipée dès avant sa réalisation, sera contrôlée tout au long de la fabrication par un regard attentif à sa qualité. Le marquage‑signature est effectué près du terme de la réalisation, servant de validation à ce cahier des charges. Pour autant, tous les accessoires ne reçoivent pas cette marque, comme en témoigne Pauline, qui a dû réaliser des sacs destinés à être manipulés lors de soirées privées destinées à la clientèle Hermès dans des boutiques asiatiques. Pour l’occasion, certaines finitions du sac (notamment l’astiquage des teintures tranches) étaient réalisées devant les invités de cet évènement en guise de démonstration de la qualité des savoir‑faire de la marque. Fabriqués en amont de cette occasion, ces objets « presque finis » ont représenté pour Pauline une source de frustration. Ne pas accomplir l’objet, et notamment ne pas devoir y apposer sa griffe, lui avait donné l’impression de « faire des feuilles de brouillon ».

Toujours d’après Pauline, si les modèles exposés en vitrine de la maison portent la griffe Hermès, ils ne portent pas la marque de l’artisan qui les a réalisés. De même pour les produits destinés à être photographiés (les articles‑presse) qui restent anonymes car l’artisan qui les fabrique n’y applique pas non plus ses lettres.

Sans indiquer son auteur, son lieu et sa date de fabrication, l’accessoire ne peut accéder à la légitimité et à l’authentification en tant qu’objet de marque. L’article‑presse et le sac exposé en boutique n’ont pas vocation à servir comme sac mais comme image de sac.

Le marquage‑signature opère donc le passage de l’accessoire en cuir d’image à objet, destiné à être utilisé comme tel par son propriétaire. C’est ce que la maroquinière considère comme un objet fini, achevé.

Enfin, la personnalisation effectuée au moment de la vente matérialise le passage de l’accessoire du statut d’objet disponible à celui d’objet acquis, objet possédé par un individu identifiable. Lorsque les initiales de l’acquéreur sont appliquées sur l’accessoire qu’il a choisi, il s’agit d’un marquage intentionnel, délibéré, pour lequel ils disposent de certains choix. Dans l’un des ateliers étudiés, la machine installée dans la boutique permet de disposer d’un nombre variable de caractères (lettres et ponctuation) en deux polices différentes, permettant de composer des initiales ou des noms entiers. Plusieurs rubans colorés permettent d’obtenir les classiques dorés et argentés, mais aussi d’autres coloris. Selon le relief des modèles marqués, les artisans sont capables de proposer, s’appuyant sur leur expérience technique, les emplacements qui donneront les résultats les plus nets. Poursuivre cette enquête anthropologique auprès des acheteurs d’objets en cuir personnalisés permettrait de recueillir des données complémentaires et d’approfondir les motivations qui précèdent à ce type marquage, pour comprendre quels critères esthétiques président à cet acte qui scelle le moment où un individu prend possession d’un produit et l’identifie comme étant le sien, singularisant l’objet de manière plus ou moins manifeste.

Conclusion

Comparer l’application des mêmes techniques de marquage à chaud sur des objets de maroquinerie qu’ils sortent d’ateliers de grands noms du luxe ou bien de petits ateliers artisanaux a laissé apparaître des constantes, notamment celle de la fonction d’indication de conformité que revêt le marquage. Cependant, sur d’autres points, les fonctions symboliques du marquage varient d’une échelle de production à une autre. Dans le cas des grandes maisons, l’individualité de ce dernier, s’il n’est non totalement tue est néanmoins laissée en retrait au profit de l’image de marque. Dans le second cas se décline à plusieurs degrés d’intensité l’accent mis sur l’identification de l’individu‑auteur des objets. En faisant le choix d’adopter des outils numériques, certains artisans laissent délibérément s’atténuer la marque de leur propre main au profit de celle des acheteurs.

La portée symbolique de l’acte de signature, sous les différentes formes qu’elle peut revêtir (écrite, gravée, codée, etc.) avait déjà été étudiée dans un champ pluri‑disciplinaire allant de la sociologie à l’histoire de l’art. Cet article a tenté d’en dégager les spécificités dans le cas du geste technique du marquage à chaud sur la matière‑cuir. L’observation de ce geste sur le terrain nous aura amené à nous intéresser aux usages qu’il est fait de cette matière, depuis sa mise en forme lors de la fabrication jusqu’à sa consommation en tant que bien artisanal. Si lors de la fabrication, les marquages assoient l’appartenance de l’accessoire à une série, la personnalisation est la première intervention sur la surface du cuir qui rend l’objet singulier de manière intentionnelle. S’ensuivra une série d’autres altérations de la surface de l’objet, aléatoires cette fois‑ci. La manipulation de l’accessoire, le contact de la peau sur le cuir, l’exposition à l’air ou à l’eau sont autant de facteurs qui participeront à patiner le cuir. La patine, marquage spontané et déterminé par la vie individuelle de chaque accessoire, parachèvera son affirmation comme objet unique. Considérant l’objet comme sujet d’une biographie, cette étude des objets en cuir s’inscrit dans la continuité des travaux de I. Kopytoff et de son concept de well‑lived‑life, vie bien vécue de l’objet (2020). Elle s’attache à décrire la trajectoire singulière d’objets en embrassant un continuum entre leur fabrication, leur commercialisation, leur utilisation jusqu’à leur désuétude en s’arrêtant sur leurs éventuelles réparations. Si dans cet article nous nous sommes principalement arrêtés sur la genèse des accessoires, nous apercevons dès la fabrication l’anticipation de leur acquisition par un client et de leur utilisation future.

Les caractéristiques intrinsèques à la matière cuir sont celles qui assurent la continuité de son appartenance à un ensemble tout en restant unique et personnel à la fois. Le marquage à chaud, en tant que technique et en tant que pratique sociabilisée, ne fait qu’accentuer cette qualité que le cuir, avant sa transformation en accessoire de mode, portait déjà.

Références bibliographiques

Allérès D., (2005). Luxe : stratégies‑marketing. 4e édition, Paris : Economica.

Baudrillard J., (2016 [1968]). Le système des objets, Paris : Gallimard.

Bensa A., et Cresswell, R., (1996). « A propos de la technologie culturelle. Entretien avec Robert Cresswell », Genèses. Sciences sociales et histoire, 24/1, 120‑36.

Bourdieu P., et Yvette D., (1975). « Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la magie », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1/1, 7‑36.

Cornu R., (2016), « Voir et savoir », in : D. Chevallier (dir.) Savoir‑faire et pouvoir transmettre : Transmission et apprentissage des savoir‑faire et des techniques, Ethnologie de la France, Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

Derlon B., Jeudy‑Ballini M., (2019). « L’imaginaire de la singularité. Articles de luxe, pièces de collection et biens précieux en coquillage », Gradhiva, 30/2, 52‑69. https://doi.org/10.4000/gradhiva.4343

Detienne M., Vernant J.‑P., (2008). Les ruses de l’intelligence : la mètis des Grecs, Paris : Flammarion, collection Champs.

Fontan G., (2015). Guide et codes des sacs Hermès, Toulouse : Arfon.

Fraenkel B., (2008). « La signature : du signe à l’acte », Sociétés et Représentations, 25/1, 13‑23.

Gorre J.‑F., (1994). La maroquinerie. Du rigide au souple, « Artisans de l’élégance », Paris : Rapport final, Ministère de la culture et de la communication, Direction du patrimoine, Mission du patrimoine ethnologique.

Heinich N., (2008). « La signature comme indicateur d’artification », Sociétés et Représentations, 25/1, 97‑106.

Heinich N., (2017), Des valeurs : une approche sociologique, Paris : Gallimard.

Hobsbawm, E., (2012), L’invention de la tradition, Paris : Ed. Amsterdam.

Jacquet, H., (2012), L’intelligence de la main : L’artisanat d’excellence à l’ère de sa reproductibilité technique, Paris : L’Harmattan.

Jeudy‑Ballini, M., (2003) « Le même en plus ressemblant : un point de vue ethnologique sur les marques de luxe », Université Paris III – Sorbonne nouvelle, Cahiers de la recherche luxe‑mode‑art 2, 11‑15. https://doi.org/10.4000/terrain.1391

Jeudy‑Ballini, M., (2002) « « Et il paraît qu’ils ne sont pas tous sourds ? ». Le travail comme exploit et résistance au quotidien », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 39, 17‑32.

Jeudy‑Ballini, M., (2000) « Déficitaires et glorieux. L’imaginaire du luxe et de l’authentique chez les salariés d’une entreprise de maroquinerie », Terrain. Anthropologie & sciences humaines, 35, 141‑54.

Jourdain A., (2014). Du coeur à l’ouvrage : les artisans d’art en France, Paris : Belin.

Kopytoff I., (2020). « Pour une biographie culturelle des choses : la marchandisation en tant que processus » dans Appadurai A. La vie sociale des choses. Les marchandises dans une perspective culturelle, Dijon : les Presses du réel.

Pontille D., (2008). « Écologies de la signature en science », Sociétés & Représentations, 25, 135‑156. https://doi.org/10.3917/sr.025.0135

Pontille D., (2016). Signer ensemble : contribution et évaluation en sciences, Paris, Economica.

Sigaut F., (2003), « La formule de Mauss », Techniques & Culture. Revue semestrielle d’anthropologie des techniques, 40. https://doi.org/10.4000/tc.1538

Warnier J.‑P., (1994). Le paradoxe de la marchandise authentique : imaginaire et consommation de masse, Paris : L’Harmattan.

Zarca, B., (dir.) (1986), L’artisanat français. Du métier traditionnel au groupe social. Paris : Économica.

[1].↑ Il s’agit d’une tâche encore très majoritairement attribuée à des hommes

[2].↑ Prêtant : sens naturel d’élasticité du cuir.

[3].↑ Les maroquiniers utilisent une solution liquide colorée, ton sur ton ou contrastée, qu’ils appliquent sur les bords coupés nets pour assurer une finition durable et esthétique : l’étape de sa pose et la solution elle‑même sont désignées par l’expression « teinture tranche »

[4].↑ Les renseignements fournis par les différentes personnes interrogées ne permettent pas de trancher la question si ces sacs, fabriqués lors de l’apprentissage, sont destinés à la vente ou non.