Référence électronique

Marull M., (2022), « D’autres lignes. Une vue du tatouage en dehors des circuits conventionnels », La Peaulogie 8, mis en ligne le 07 mars 2022, [En ligne] URL : https://lapeaulogie.fr/autres-lignes-circuits-conventionnels

D’autres lignes. Une vue du tatouage en dehors des circuits conventionnels

-

Description

Mélodie MARULL

Docteure en Arts et enseignante contractuelle à l’Université de Lorraine, affiliée au CREM (EA3476)

Résumé

Dans les communautés Queer et féministes, le tatouage peut apparaître comme un outil militant et un levier d’auto-émancipation ; au sein de groupes dont les corporéités sont minorisées (cette pluralité réunit des corps, qu’il serait contre-productif de tenter d’inventorier, ayant pour point commun d’être invisibilisés, niés ou réprimés dans la sphère normative hétéro-patriarcale), il cristallise une opposition aux injonctions et aux normes corporelles via des pratiques individuelles à la portée néanmoins collective et aux échos politiques certains. Reposant sur une série d’entretiens, cet article donne la parole aux concernée·es afin de mieux saisir les modalités et les enjeux de leurs pratiques du tatouage. La pluralité et le polymorphisme de ces dernières les rendent délicates à définir dans leur globalité et notre recherche, se refusant à risquer la dissolution de leurs caractères individuels dans des conclusions généralistes, assume une approche qui tend à se focaliser sur un nombre restreint — mais néanmoins efficient — d’entre elles.

En nous concentrant sur les paroles de celleux qui tatouent, il s’agira de comprendre les processus de déconstruction et d’empowerment en jeu dans le tatouage en tant que signe et praxis. Ainsi, au-delà de l’étude du motif et en embrassant les différents aspects (sociaux, affectifs, militants, économiques) du tatouage DIY (Do It Yourself), ces témoignages et l’analyse qui les accompagne proposent une exploration des pratiques d’un tatouage safe et inclusif.

Mots-clés

Tatouages, Queer, DIY, Genre, Inclusivité

INTRODUCTION

Beaucoup a été écrit sur le rapport du tatouage à l’identité, la manière dont il la forge et l’exprime : les rapports étroits entretenus ont ainsi été posés et, soutenue par ce bagage théorique, notre réflexion n’y reviendra que ponctuellement. En privilégiant une approche qui, si elle mobilise des sources issues notamment de la sociologie du travail, se place dans le domaine des recherches en art et sur le genre, cet article propose de dessiner les contours d’une pratique « safe et inclusive » du tatouage telle qu’elle est pensée par des tatoueur·ses qui s’identifient comme Queer.

L’étude de cette pratique, intrinsèquement corporelle, ne peut être éludée d’une réflexion relative à sa place dans une société hétéro‑patriarcale et normative, ainsi qu’aux modalités et enjeux de celle‑ci, du côté des tatoué·es comme des tatoueur·ses. En rappelant que le tatouage est « […] le fruit de multiples négociations sociales », Valérie Rolle (2012) restitue les tatoueur·ses au cœur de leur activité en remarquant leur éviction de la plupart des textes sur la discipline. Il s’agira ici d’analyser le discours de tatoueur·ses sur leur pratique et sur la manière dont iels la pensent en tant que potentielle ressource politique. Notons que dans notre perspective, les travaux de Valérie Rolle sont primordiaux et permettent, entre autres apports, de fonder une réflexion sur la pratique du tatouage au prisme des études sur le genre. Selon Rolle, les corps « […] s’apparentent plutôt à des sortes de palimpsestes où diverses relations de pouvoir, en particulier de genre, apparaissent en filigrane en même temps qu’elles sont inlassablement réactualisées. » (2012, 91) Dans ce paradigme cette observation vaut tant pour le corps tatoué que pour le corps qui tatoue, souvent lui‑même porteur de tatouages. Son approche, qu’elle lie à celle structurant les travaux d’Howard S. Becker (Valérie Rolle fait notamment référence à deux ouvrages : Les Ficelles du métier et Les Mondes de l’art), nous pousse à nous interroger sur les procédés et l’organisation des pratiques et non exclusivement sur leur finalité. Ainsi, nous ne limiterons pas cette étude à l’analyse du tatouage en tant que dessin et « signe d’identité » (Le Breton, 2008), mais préférerons le considérer selon un ensemble : une pratique (praxis), qui s’apprend, se transmet, crée des réseaux, des espaces (éphémères ou pérennes, intimes ou publics), suscite des échanges (entre tatoueur·ses et tatoué·es) qui peuvent être matériels, humains, économiques et temporels.

Sans revenir en détail sur la vaste histoire des pratiques de marquage de la peau, nous pouvons cependant souligner que le tatouage occidental a, au cours de ces dernières décennies, été l’objet de transformations, tant dans son exercice que dans la place qu’il occupe au sein de la recherche scientifique ou du monde de l’art. Dans « Tatouages et tabous », Laurent Martin nous rappelle que c’est dans les années 70 que le tatouage traditionnel connaît une forme de renouveau : les styles plus classiques et anciens rencontrant les cultures populaires. Progressivement, la recherche universitaire s’ouvre aux pratiques de modifications corporelles en général et au tatouage en particulier, entre anthropologie, sociologie et arts. (Martin, 2016, 203) L’exposition Tatoueurs, tatoués, qui s’est tenue au Musée du Quai Branly entre 2014 et 2015 souligne d’ailleurs la multiplicité des domaines de recherche qui continuent d’être mobilisés par le tatouage. À noter que les commissaires de l’exposition étaient les concepteur·rices et rédacteur·rices en chef de la revue HEY!, consacrée à l’art et à la pop culture, qui publie régulièrement des articles sur le tatouage contemporain.

Cet article propose une approche du tatouage contemporain et occidental, du côté de celleux qui le construisent afin de comprendre comment celui‑ci s’intègre à un engagement politique plus global et constitue une manière de militer ou de rendre visibles des groupes marginalisés. Entre juillet et novembre 2019, nous avons initié une série de dialogues avec des tatoueur·ses. Dans un premier temps, certain·es ont répondu à un questionnaire transmis par mail et parfois complété par des échanges écrits. Dans un second temps, nous sommes allée à la rencontre de tatoueur·ses en organisant une série d’entretiens semi‑directifs. Ces derniers avaient pour objectif de nourrir nos recherches sans pour autant poursuivre une approche globale, tant ces activités sont individuelles et protéiformes. Notre approche part d’expériences singulières, pensant la constitution de savoirs et leur inclusivité par la considération de leur diversité individuelle[1]. Notre texte ne prétend ainsi ni saisir dans leur intégralité ni définir exhaustivement des pratiques qui ne sauraient l’être — de par leur nature même. Il s’agissait plutôt d’en penser le fonctionnement et les enjeux sans en omettre le caractère individuel, au contraire. Le texte revient donc régulièrement à ces entretiens, sous la forme d’extraits destinés à exprimer la complexité et la singularité des pratiques du tatouage qu’ils dépeignent.

Lorsque nous avons déterminé le cadre de cette recherche, nous avons choisi d’interroger exclusivement des personnes qui s’identifient comme Queer ou qui évoluent dans ces communautés, car il s’agissait de proposer une approche du tatouage associée à un rejet d’une conception normative des pratiques corporelles. D’une part, ce type de modification est fondamentalement lié à l’histoire des corporéités Queer, aux modes de socialisation et de politisation des corps et font, en ce sens, partie d’un ensemble de praxis Queer (Dorlin, 2008). D’autre part, les personnes Queer appartiennent à des groupes marginalisés qui sont régulièrement victimes d’exclusion y compris dans leur accès au tatouage. À cette dimension s’ajoutent des problématiques intersectionnelles qui peuvent également être la cause d’autres discriminations dans le domaine de la modification corporelle : la couleur de la peau, une situation de handicap, une corpulence qui ne renvoie pas à un idéal de minceur. Ces caractéristiques vont aussi influencer la manière dont ces corps sont perçus et contrôlés en dehors de la sphère du tatouage : dans l’espace public, dans le monde du travail, dans le domaine de la santé… Nous verrons que, si le tatouage occidental a été utilisé comme un moyen d’expression d’une dissidence (ou du moins d’un non‑conformisme), c’est aussi au‑delà de ses caractéristiques formelles qu’il peut se faire vecteur de subjectivités.

En prenant en compte leur pluralité, il s’agit d’analyser en quoi les pratiques du tatouage que les personnes rencontrées pensent et développent correspondent à des savoirs et des praxis Queer. Pour cela, il était nécessaire de donner la parole aux concerné·es afin de comprendre quelles sont selon elleux et depuis leur situation, les conditions d’une pratique safe et inclusive dans le tatouage et ce qu’iels mettent en œuvre pour y satisfaire. Il s’agit ici de comprendre ce que les enquêté·es entendent par ces mots associés à un espace où la personne qui viendrait se faire tatouer pourrait se sentir écoutée et en sécurité.

La dimension politique du tatouage est également prégnante dans le fait que les personnes rencontrées l’expérimentent en dehors des cadres légaux et conventionnels : iels tatouent sans les accréditations et déclarations obligatoires et ont acquis leurs connaissances techniques hors des circuits d’apprentissage classiques auprès d’artistes tatoueur·ses installé·es en shop. Nous qualifierons ici ces pratiques du tatouage de DIY (Do It Yourself). Notons que les tatoueur·ses qui nous ont accordé leur précieuse confiance et envers qui nous exprimons notre gratitude ont souhaité que leurs témoignages soient anonymisés. Ainsi, ces conditions d’exercice démontrent une volonté de s’extraire de tout contrôle étatique. Cette décision dans le cadre de notre corpus nous a permis d’accéder à des pratiques intrinsèquement militantes et dont nous tenterons de restituer au mieux les conditions de choix et d’exercice. Notons que notre recherche mentionnera également des démarches de salons dont les engagements politiques sont significatifs. Nous les avons sélectionnés car ils affichent explicitement ces derniers (sur leurs sites internet par exemple) et parce qu’ils ont été cités par les enquêté·es comme partageant une démarche similaire. Le tatouage tel qu’on en parle ici apparaît donc comme une manière de militer (en portant des motifs militants et en les rendant visibles dans l’espace public), de déjouer des stéréotypes (par le choix du motif, de son positionnement sur le corps ou de son style graphique) et de s’opposer à un contrôle extérieur d’une pratique corporelle et personnelle. Il s’agit aussi de construire et de renforcer des réseaux d’affects autour d’expériences qu’on pourrait définir comme relevant d’une forme de soin de soi et de l’autre.

Il est essentiel de saisir la complexité des stratégies Queer qui s’associent ici à une pratique en particulier mais s’inscrivent dans un système plus vaste d’adaptations, d’évitement ou au contraire de revendication. Toute l’énergie portée à ses conditions plurielles et concomitantes implique d’avoir des espaces au sein desquels les personnes minorisées peuvent être prises en charge et lâcher prise. En ce sens, les hétérotopies du tatouage Queer deviennent des lieux alternatifs de ressourcement, des espaces politiques et des lieux où prendre soin de soi.

Cette approche, du côté de celleux qui tatouent, nous permet d’appréhender le tatouage comme une mise en relation avec son propre corps (dans le cas de l’auto‑tatouage) ou celui de l’autre. En y apportant des modifications, l’acte d’encrage pourrait être un outil d’émancipation individuelle et collective et permettre de se réapproprier un corps qui, lorsqu’il ne correspond pas aux attentes d’une société hétéro et cis normative, subit un contrôle systématique. Dépassant la modification corporelle en elle‑même, le choix du motif peut lui aussi revêtir un caractère subversif, dans ce qu’il signifie comme dans son style graphique. Nous verrons comment ces tatouages, en déjouant des normes esthétiques et les stéréotypes destinés à genrer le dessin (dans son style, ce qu’il représente et son placement sur le corps), peuvent détenir une portée politique. Il s’agira également de nous intéresser à ce qui entoure l’acte d’encrage, à travers les verbes qui définissent les conditions de sa pratique : dire, faire, transmettre, dialoguer, construire et expérimenter. Nous aborderons aussi la manière dont l’échange économique peut constituer, auprès des personnes que nous avons rencontré·es, un réel positionnement politique.

Ainsi, nous verrons que le tatouage DIY (ou hors‑circuits conventionnels, nous emploierons ces expressions pour désigner une même pratique) peut être à la fois le lieu d’expérimentations artistiques et militantes, explorant la manière dont ses acteur·rices, Queer et féministes tracent aujourd’hui les lignes d’une pratique pensée dans sa dimension safe et inclusive.

LE TATOUAGE, UNE PRATIQUE DU CORPS EN RE/TRACER LA FORME

(S’)ENCRER/(S’)EMANCIPER

Il faut reconnaître qu’en Occident le tatouage a longtemps été un marqueur d’inadaptation sociale, d’appartenance à un groupe dont le mode de vie s’établissait en marge de la société ou de déviance et permettait de signaler à tou·tes la dissidence (dans le sens d’une mise à l’écart) d’un individu. Bien qu’elles se soient popularisées, c’est aussi la marginalisation de ces pratiques qui a en partie mené à leur usage politique. Comme l’écrit Victoria Pitts (2003, 5), « la stigmatisation du tatouage lui a permis de devenir une marque de désaffection pour les groupes qui cherchaient à mettre en scène une rébellion symbolique et à créer un style sous‑culturel, et, finalement, à créer un art corporel personnel et politique. »[2] Si la pratique du tatouage a perdu de son caractère marginal et s’est institutionnalisée suivant un ensemble de normes, elle n’a jamais cessé d’évoluer extérieurement à des codes ou des modes spécifiques. Penser la norme revient, par réciprocité, à rendre possible son en‑dehors, un système qui ne sera pas la reproduction de ce qui fait office de règle, de référant (Canguilhem, 2013) mais qui en produira, si ce n’est l’antagonisme, des alternatives. Ainsi, parler d’émancipation par la pratique du tatouage ne fait pas exclusivement référence à une émancipation matérielle. Si le corps est le lieu où s’exercent différentes formes de domination, dans Le corps utopique, Michel Foucault écrit que le tatouage, comme le masque et le fard, « sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace » (2009, 16). Par la modification de sa surface, le tatouage change le rapport entretenu entre soi et son corps, mais peut également bouleverser les stratégies de contrôle social exercées sur ce même corps. Dans notre contexte, encrer sa peau — ou la faire encrer — est une transformation qui résulte d’une décision individuelle. Dans les situations de corporéités minorisées, cette démarche est particulièrement puissante :

« Déjà, marquer son corps, choisir ce qu’on y inscrit c’est quelque chose de très fort et impliqué, et pour beaucoup de personnes Queer c’est hyper important. C’est une prise de contrôle sur son corps, sur son identité, mais aussi sur la manière dont les autres nous voient. » (C.[3], entretien, 2019)

L.[4] explique que le tatouage est un outil d’acceptation de soi et de revendication qui permet l’émancipation. Elle reconnaît que « les enjeux d’image de soi sont d’autant plus élevés qu’on appartient à des communautés minorisées. » (L., entretien, 2019) L’intentionnalité et la conscientisation de ces pratiques participent à une transformation corporelle et sont constituantes d’une forme d’agentivité. Pour R.[5] le tatouage est un outil de « réappropriation de son corps donc un acte de body positivité » (R., entretien, 2019). En tant qu’ancienne mannequin, le parcours personnel de A.[6] l’a conduite à considérer le tatouage comme un levier pour prendre possession de son corps. Jusqu’à la fin de son contrat professionnel, elle n’était pas autorisée à modifier son apparence et le tatouage a été pour elle un geste de réappropriation :

Collectivement, rendre visible ces activités provoque une reconnaissance tant de leur existence que de celle des corps qu’elles induisent et, réciproquement, permet de repenser les pratiques qui leur sont liées. Individuellement, elles affirment la liberté de jouir de son propre corps en dehors de schémas oppressifs et stéréotypés. Par le dépassement des normes et des injonctions qui sont, par essence, subjectives, l’individu se voit restituer le pouvoir de se réinventer. Dans ce paradigme, le tatouage permet de se soustraire à une régulation des corps et de s’extraire en partie de leur normalisation.

Saisir les enjeux de ces modifications corporelles du point de vue de la personne qui les produit nous pousse à considérer également les pratiques d’auto‑tatouage, où le·a tatoueur·se est aussi le·a tatoué·e. Sa propre peau peut alors être employée conjointement comme un lieu d’apprentissage des techniques et comme une surface à s’approprier. Outre sa facilité d’accès (matérielle et économique), l’auto‑tatouage renforce le caractère intime et autonome de cette pratique.

Dans « Écrire sur soi‑même, s’écrire soi‑même : le tatouage », Aloïs Hahn (1996) associe le tatouage à une forme d’auto‑calligraphie : une écriture de soi, sur soi. Comme l’écriture intime, le tatouage trace un récit personnel incarné qui contribue à une auto‑construction. Dans son article, elle assimile le tatouage (réalisé par soi ou par une tierce personne, tant que celui‑ci résulte d’un choix) à une autopoïetique qu’elle puise dans les théories foucaldiennes.

« L’autopoiesis dont il s’agit ici n’est bien sûr pas celle dont parlent les théoriciens du système depuis Manturana (sic), mais c’est plutôt celle que Foucault a découverte dans l’antiquité, donc une autopoiesis qui n’implique plus une pure et simple domination sur le soi (enkrateia), mais qui constitue cette forme d’auto‑jouissance découlant du fait qu’on se sait le résultat de ses propres actions. » (Hahn, 1996, 36)

Résidant ici dans la possibilité d’altérer une apparence physique a priori contrainte et dans la jouissance de se révéler comme la somme de ces modifications choisies (Hahn, 1996), le caractère autopoïetique du tatouage est important. Cette pratique place la personne tatouée (par un tiers ou qui s’auto‑tatoue) au centre d’une démarche de transformation — de construction même — corporelle dont iel est responsable. « Tout tatouage volontaire constitue une sorte d’autopoiesis de sa propre manifestation physique, en niant ou en dépassant le pur hasard et par conséquent l’altérité de sa forme propre. » (Hahn, 1996, 36) Le degré de contrôle de l’apparence extérieure apparaît comme variable : de ce qui ne peut être choisi à ce qui peut‑être altéré (maquillage, musculature…).

L’auto‑tatouage s’inscrit quant‑à lui dans une dimension absolument autocentrée. En cela, face aux oppressions et aux aliénations, il apparaît comme la possibilité de disposer de son corps et de le modifier de manière pérenne dans une pratique au potentiel émancipateur.

Les personnes que nous avons rencontrées ont pour la plupart expérimenté l’auto‑tatouage et V.[7], qui se définit comme une lesbienne butch évoque un rapport compliqué à son corps qui a suscité son intérêt pour le tatouage. Elle a réalisé la quasi‑totalité de ceux qu’elle porte et en décrit le caractère libérateur et politique :

« Avoir un corps de femme implique (malheureusement !) (sic) une certaine aliénation : sociale, culturelle, esthétique… En le tatouant, et surtout en le tatouant en partie moi‑même, j’ai le sentiment de le reprendre en main. Exister dans ce corps auto‑tatoué, ça revient un peu à dire : « je reprends ce que vous essayez de m’enlever, je suis ici chez moi, je gribouillerai sur les murs si je veux ». (V., entretien, 2019)

L’auto‑tatouage permet une certaine maîtrise de ses propres ressentis, une expérimentation sensorielle de soi qui, dans sa finalité comme dans son exécution, relève d’une stratégie d’empowerment. Cette notion apparaît en France et s’y développe à partir des années 2000 (Bacqué et Biewener, 2015). Le terme n’a pas d’équivalent français si bien que l’anglicisme est couramment employé.

« L’empowerment articule deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot, et celle du processus d’apprentissage pour y accéder. Il peut désigner autant un état (être empowered) qu’un processus, cet état et ce processus étant à la fois individuels, collectifs et sociaux ou politiques — même si, selon les usages de la notion, l’accent est mis sur l’une de ces dimensions ou au contraire sur leur articulation. » (Bacqué et Biewener, 2015, 6)

L’empowerment désigne une opération de prise de contrôle qui peut exister dans une sphère tant individuelle que collective. Les stratégies élaborées dans cette démarche sont inhérentes au pouvoir revendiqué et affirmé et il peut s’agir de la reconquête comme de l’identification de quelque chose porté en soi, mais opprimé jusqu’alors. L’empowerment dans l’intime n’en demeure pas moins politique : que la transgression se donne à voir publiquement ou non, il est toujours question d’émancipation et de prise de pouvoir à un niveau personnel.

Le tatouage et l’auto‑tatouage apparaissent comme des stratégies d’empowerment et cette caractéristique, lorsqu’elle concerne les pratiques en dehors des circuits conventionnels prend une dimension particulière, faisant fi des règles issues d’un contrôle légal et économique de l’activité.

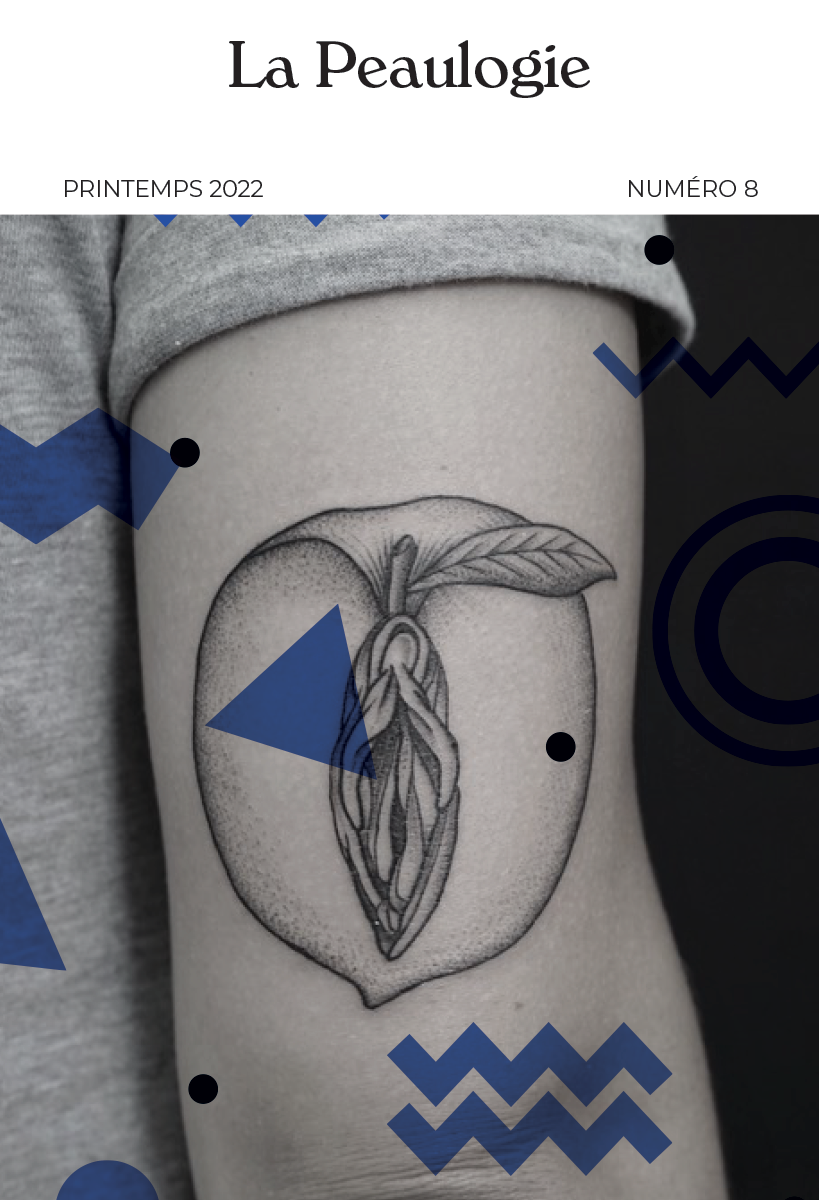

« FLEUR MEUF MOLOTOV » LE MOTIF A L’EPREUVE DES NORMES

Les flashs se présentent la plupart du temps sous forme de dessins de petite à moyenne taille qui peuvent être associés sur la peau sans un souci d’homogénéité particulier. Cette pratique qui s’apparente à une collection de motifs n’est pas sans rappeler celles plus anciennes du tatouage occidental. Les flashs tatoués témoignent de l’aspect émancipateur et politique du tatouage pour les personnes Queer : slogans, représentations qui vont déjouer les normes hétéro‑patriarcales, « flashs “militants” ou du moins féministes, ACAB, anarchistes, etc. » (C., entretien, 2019). C. définit par exemple son style en trois mots : « fleur‑meuf‑molotov » (C., entretien, 2019). Pour L., le tatouage est une pratique politique : « même le plus simple des motifs n’échappe pas au contexte culturel, politique et social dans lequel il est produit ». L’encrage d’un dessin à même la peau, dans ce que ce geste a de plus intime, de par son existence au regard de l’autre et sa signification, peut donc relever de la mise en visibilité d’un positionnement politique.

Au‑delà du motif, la forme même du tatouage peut déjouer certaines normes visuelles ; les comptes internet destinés à moquer les tatouages estimés mauvais témoignent de l’existence d’un jugement reposant sur la valeur esthétique d’un tatouage.

Le tatouage DIY, tel qu’il est exercé par les personnes que nous avons interrogé·es semble au contraire se placer à contre‑courant de ces normes ressenties comme une forme d’élitisme interne au milieu du tatouage. Les pratiques réalisées en dehors de ces circuits conventionnels font souvent l’objet de vives critiques émises par les professionnel·les établi·es en salons. Celleux qui réalisent du tatouage « à domicile » ou DIY sont qualifié·es de scratcheur·ses, un terme argotique à la dimension péjorative. En anglais, « to scratch » signifie érafler, griffer ou encore écorcher, laissant sous‑entendre que ces pratiques relèvent plus de la blessure, de la maltraitance de la peau que d’un art. Ce terme s’accompagne généralement de l’image d’une pratique de mauvaise qualité, insalubre et relevant d’une concurrence déloyale.

« Le tatouage DIY c’est souvent revendicatif, que ce soit dans ce qui est tatoué (motifs féministes, anarchistes, etc) ou dans l’acte en lui‑même, en ce qu’il peut s’échapper des cadres où le tatouage est contrôlé, évalué par ses pairs et jugé en fonction de critères souvent élitistes, misogynes, capitalistes, etc. » (L., entretien, 2019)

Derrière cette notion de valeur esthétique semble donc s’exercer un système de contrôle. Un tatouage réalisé selon les critères qualifiés par L. aurait du sens ; les tracés, propres et réguliers font que la précision, le sans bavure devient aussi le bon. Il n’y a pas de place pour le ratage, l’erreur, l’approximation ou ce qui ne correspond pas à des critères esthétiques définis par les dominants. Or, comme l’écrit Jack Halberstam (2011, 2) dans les premières lignes de The Queer art of failure, penser l’alternative induit déjà une démarche politique, une grammaire des possibles et l’expression d’un désir de vivre autrement.

« Under certain circumstances failing, losing, forgetting, unmaking, undoing, unbecoming, not knowing may in fact offer more creative, more cooperative, more surprising ways of being in the world. Failing is something queers do and have always done exceptionally well […]. Perhaps most obviously, failure allows us to escape the punishing norms that discipline behavior and manage human development with the goal of delivering us from unruly childhoods to orderly and predictable adulthoods. » (Halberstam, 2011, 2‑3)

« Dans certaines circonstances, échouer, perdre, oublier, défaire, ne pas être à la hauteur, ne pas savoir, peut en fait offrir des façons plus créatives, plus coopératives, plus surprenantes d’être au monde. L’échec est une chose que les personnes Queer font et ont toujours faite exceptionnellement bien […]. De manière peut‑être plus évidente, l’échec nous autorise d’échapper aux normes punitives qui disciplinent le comportement et gèrent le développement humain dans le but de nous faire passer d’une enfance désordonnée à une vie adulte ordonnée et prévisible. » (Notre traduction, Halberstam, 2011, 2‑3)

Ce que l’on peut comprendre ici, à partir de cet extrait du texte d’Halberstam, c’est que, d’un point de vue hétéronormatif, les personnes Queer échouent à s’intégrer à un système, à perpétuer un ensemble de normes, à correspondre à des standards. C’est justement l’échec (terme employé loin de sa connotation péjorative dans ce texte d’Halberstam) à appliquer et reproduire des standards hétérosexistes qui devient ouverture et potentiel. Cet Art Queer de l’échec peut donc être lu tant pour son sens esthétique que pour son potentiel politique.

« L’alternative à ces canons esthétiques est proposée par des tatouages approximatifs, aux lignes spontanées. L’idée selon laquelle la correspondance à ces canons est synonyme de savoir et de validité du travail de l’artiste — qui serait alors légitime — est ici mise à mal. Le geste et l’intention prennent le pas sur une recherche de validation et questionnent ce qu’est un tatouage réussi. “Plus le dessin est raturé, osé, absurde, politique, plus ça me plaît.” » (C., entretien, 2019)

Plusieurs des artistes avec lesquel·les nous nous sommes entretenue revendiquent cette remise en question des codes esthétiques en vigueur depuis de nombreuses années dans le monde du tatouage mainstream. Iels affirment un tracé qui place ces tatouages, en regard des critères esthétiques dominants, dans la catégorie des ratés[8].

Dans une dynamique similaire, certain·es artistes choisissent de tatouer des motifs en se situant à contre‑courant des stéréotypes de genre qui y sont liés. À ce sujet, la recherche de Valérie Rolle (2012) publiée dans Nouvelles Questions Féministes témoigne de la prégnance de stéréotypes dans le choix du motif ou du style de tatouage. L’autrice y retranscrit une étude qu’elle a réalisée en analysant la réaction de tatoueur·ses face à une requête de tatouage qui produisait une dissonance avec les associations stéréotypées entre le genre de la personne et le motif demandé. Elle constate que les critères sur lesquels repose la faisabilité d’un tatouage particulier sur une personne particulière varient selon « […] le genre, l’âge, le métier exercé par le ou la cliente et son degré d’expérience dans la pratique du tatouage (une peau vierge de tout tatouage ou d’ores et déjà multitatouée). » (Rolle, 2012, 92) Dans cette étude, Rolle rappelle qu’un tracé délicat, des motifs mignons vont être le plus souvent associés à la féminité alors que ce ne sera pas le cas pour des formes moins souples ou des projets aux sujets plus subversifs. Elle souligne aussi qu’« éviter de juger ouvertement un projet demeure toutefois impératif, c’est pourquoi l’argument éthique ou esthétique est toujours préféré à l’argument normatif » (Rolle, 2012, 97). Si nous avons vu que la question de la valeur esthétique d’un tatouage relève aussi d’une stratégie de normalisation, nous pouvons ajouter que la forme graphique ne peut être systématiquement associée à un corps, dans toute la diversité qui entre en jeu ici, sur le critère de son genre et sous couvert d’une prétendue harmonisation avec le physique de la personne tatouée (quand il s’agit en réalité de standards hétérosexistes).

« Les préférences sexuelles de leurs client·e·s importent pourtant peu aux tatoueurs et tatoueuses tant qu’elles ne brisent pas l’ordre du genre en assignant les femmes à une autre place que ce à quoi le façonnage de leur corps les destine : une gracile beauté. […] Bref, la modification de la surface du corps d’une cliente, quand bien même serait‑elle lesbienne, doit impérativement viser un embellissement qui la rapproche des standards de beauté dominants. » (Rolle, 2012, 98‑99)

Si le tatouage a été stigmate, marquage apposé contre la volonté de celleux qui le portaient afin de souligner leur marginalisation, il a aussi été signe d’émancipation, symbole de liberté. Parfois châtiment d’une rébellion, parfois étendard de celle‑ci, celui qui l’impose ou l’appose participe à la transformation du corps de l’autre. À la lisière de l’intime et du public, la peau est l’interface où se concrétise l’échange entre tatoueur·se et tatoué·e. Au‑delà du tatouage en tant que production graphique et en tant que technique, les modalités relationnelles qui s’établissent à l’inscription des signes à même le corps constituent aussi un aspect de ce rapport entre soi et l’autre. Se faire tatouer, c’est octroyer un accès à sa surface, le droit de la transformer et y injectant une substance. Ainsi, l’artiste tatoueur·se partage avec le·a tatoué·e une forme de complicité dans cette réinvention. En quelque sorte, cette relation pourtant inscrite dans un temps déterminé perdure par l’encrage de la peau.

LE TATOUAGE, UNE PRATIQUE DE L’AUTRE RELIER DES POINTS ET FAIRE RESEAU

DIRE, FAIRE, TRANSMETTRE

Le tatouage fonctionne comme un langage accessible à même la peau, en ce sens, il fait entrer en communication avec l’autre. Les motifs qui appartiennent à un ensemble de signes se référant à un groupe, une sub‑culture particulière, produisent des liens, participent à faire communauté. Ainsi, le tatouage permet de s’affirmer en tant qu’individu mais aussi de se reconnaître dans un ensemble, un groupe dont les membres vont partager les mêmes pratiques.

Les conditions de l’exercice du tatouage DIY font que la visibilité des artistes et la manière dont iels constituent leurs réseaux présentent des points de divergences avec celleux dont l’activité est plus classique. Ainsi, il n’y a pas de studio accessible depuis la rue dans lequel il suffit d’entrer pour feuilleter un catalogue de flashs ou prendre un rendez‑vous. En premier lieu, ce sont les ami·es et leurs proches qui constituent le principal cercle de client·es. L. a d’abord tatoué dans son entourage amical ou pour des connaissances qui lui demandaient « des petits motifs simples, ou à la punk à l’arrache, pour avoir quelque chose [d’elle] sur la peau » (L., entretien, 2019). Le tatouage apparaît alors comme une manière de conserver et de porter sur soi un souvenir d’une personne et la trace d’une rencontre ou d’une amitié. La dimension affective de ce type de pratique est incontestable et révèle, concomitamment, une pensée du collectif comme talisman et force : « le côté militant que j’aime bien dans le tatouage c’est le côté transmission et création de communautés. Dans le tatouage Queer et le tatouage underground il y a des vraies communautés qui se créent » (A., entretien, 2019). Vivant à Paris, A. précise que c’est justement cette appartenance à des réseaux qui lui ont donné l’occasion d’être invitée à tatouer à Berlin ou à Barcelone.

En second lieu, les réseaux sociaux — Instagram et Twitter en particulier — permettent d’accroître la visibilité des tatoueur·ses et de faciliter les prises de contact. La plupart des artistes que nous avons rencontré·es y alimentent un album de leurs tatouages réalisés ou disponibles. De manière plus globale et dans le domaine du tatouage Queer, plusieurs initiatives destinées à produire des répertoires de tatoueur·ses Queer ou racisé·es ont vu le jour et des hashtags comme #queertattooartist ou des comptes comme @queer_tattooers permettent la mise en réseau sur Instagram à un niveau international. Certains de ces comptes ne sont pas uniquement les vitrines des artistes, destinées à donner de la visibilité à leur travail, mais sont également des comptes militants par le biais desquels se font la diffusion de discours et de réflexions ainsi que des échanges et des actions de soutien. Aussi, certains d’entre eux ont une dimension pédagogique et relaient ou produisent des textes croisant le tatouage avec des problématiques telles que le racisme, le sexisme, la grossophobie ou encore la culture du viol.

Notons que depuis janvier 2019, la page Instagram @payetontattooartist recueille les témoignages de victimes d’abus dans le cadre de sessions de piercing, de tatouage ou dans celui de formations à ces métiers. Il est indéniable que le monde du tatouage n’échappe pas à l’exercice de formes de dominations dont les effets peuvent être d’une grande violence pour les personnes qui les subissent. Les initiatives telles que ce compte Instagram ou l’élaboration d’annuaires de tatoueurs Queer tendent à engager une réflexion sur les conditions d’un tatouage safe. Il s’agit d’un ensemble de pratiques dont les caractéristiques correspondent ou s’approchent de celles décrites dans cet article. Dans l’ensemble des cas, ces démarches sur les réseaux sociaux visent aussi à rendre le tatouage plus inclusif. Ces comptes favorisent les prises de contact avec les futur·es tatoué·es mais aussi entre pairs ; apparaître sur ce type de compte accroît la visibilité d’un artiste et l’intègre à un réseau plus vaste et plus structuré. Aussi, leur mode de fonctionnement laisse interpréter la présence d’un·e tatoueur·se sur une de ces listes comme une validation de sa pratique et la garantie d’une prise en compte des questions d’inclusivité, par le biais d’un système de cooptation proche de ceux qui existent dans le domaine du tatouage de manière plus générale et sur des critères variables.

Comprendre une pratique, c’est aussi s’intéresser aux modes d’acquisition de connaissances théoriques et techniques qui lui sont relatifs. Pour le tatouage DIY, ceux‑ci témoignent particulièrement de la volonté des artistes à favoriser les modes d’échange et de transmission par réseaux d’affects. Si l’affect peut ici être entendu comme des liens tissés par l’affection (amicale, amoureuse…) qui rapprochent des groupes d’individus échangeant et partageant des activités (pouvant être créatives et militantes) il est aussi possible de le comprendre dans une dimension politique. Dans son ouvrage The cultural politics of emotion, Sara Ahmed décrit ce que l’affect fait au politique dans les groupes et les luttes Queer et féministes. Au sujet des communautés féministes, Ahmed écrit :

« Through the work of listening to others, of hearing the force of their pain and the energy of their anger, of learning to be surprised by all that one feels oneself to be against ; through all of this, a “we” is formed, and an attachement is made. […] It is not an innocent “we”, or one that stands still. It is affected by that which it is against, and hence also by that which it is for, what it enables, shapes, make possible. Here, you might say, one moves towards others, others who are attached to feminism, as a movement away from that which we are against. Such movements create the surface of a feminist community. » (Ahmed, 2004, 188)

« Par le travail d’écouter les autres, d’écouter la force de leur douleur et l’énergie de leur colère, d’apprendre à être surpris de tout ce à quoi l’on s’oppose ; par tout cela, un “nous” est formé et un attachement se fait. […] Ce n’est pas un “nous” innocent, ou un “nous” immobile. Il est affecté par ce contre quoi il est, et donc aussi par ce pour quoi il est, ce qu’il permet, façonne, rend possible. Ici, pourrait‑on dire, on va vers les autres, les autres qui sont attachés au féminisme, comme un mouvement qui s’éloigne de ce contre quoi nous sommes. De tels mouvements créent la surface d’une communauté féministe. » (Notre traduction, Ahmed, 2004, 188)

Il serait tout à fait possible d’appliquer cette pensée aux communautés Queer de par l’opposition commune à l’hétérosexisme. Celle‑ci va se trouver au cœur de liens entre individus et constituer des communautés, des « nous » pour reprendre Ahmed, au sein desquels être affecté·es de manière similaire initie des convergences.

Howard S. Becker (2015) le rappelle, les filières de formation classique et d’apprentissages ne sont pas les seules possibilités d’acquérir des connaissances relatives à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette affirmation est d’autant plus vraie, comme il le souligne, dans les domaines artistiques et, nous le remarquons, dans celui du tatouage DIY notamment.

L. fait le récit de ses après‑midi « aiguilles » avec ses ami·es et exprime le fait qu’elle y a assimilé les premières bases de technique et d’hygiène. Cet apprentissage en dehors des circuits classiques s’est fait pour elle auprès de personnes qu’elle décrit néanmoins comme des gens « plutôt expérimentés dans ces pratiques là » (L., entretien, 2019). Ce sont ces rencontres et ces soutiens qui lui ont donné envie d’expérimenter le tatouage de manière autonome et entre ami·es. L’apprentissage de ces techniques ne se fait pas ici en salon, dans une formation classique et encadrée par un artiste, mais en autodidacte via des vidéos en ligne comme des tutoriels sur Youtube, des expérimentations individuelles ou par un partage de connaissances avec d’autres personnes. Cette circulation des savoirs échappe aux schémas les plus courants de la discipline et repose sur des dynamiques individuelles ou affectives, sur lesquelles se fait la construction de communautés, selon les modalités et enjeux que nous mentionnions.

Nous avons choisi de ne revenir que très brièvement sur la question de l’encadrement du tatouage en France mais nous pouvons rappeler que cette pratique est conditionnée par un ensemble de règles et de recommandations que les tatoueur·ses rencontré·es, pour certain·es, reconnaissent ne pas appliquer en admettant le caractère illicite de leur activité. Si la diffusion des savoirs relatifs au tatouage est dans une certaine mesure contrôlée, encadrée par un système de formation, d’apprentissage auprès des pairs, celle du tatouage DIY détient aussi un aspect politique dans le sens où elle échappe aux circuits conventionnels pour expérimenter d’autres modes de circulation des savoirs. Sans risquer les écueils qui émaneraient d’un jugement de valeur entre un processus d’acquisition de connaissances ou un autre, il conviendrait de concevoir l’apprentissage des impératifs d’hygiène et de salubrité (puisque c’est en partie sur ce point que semblent se cristalliser les discours visant à normaliser et légitimer les parcours traditionnels) comme tout à fait réalisable en dehors d’un apprentissage classique.

« Le tatouage hors‑salon, DIY, amateur est super mal vu par beaucoup de gens de ce milieu, souvent de par des préjugés sur les conditions d’hygiène dans lesquelles il est réalisé, et diffuser des infos sur des forums, pour que chacun sache comment faire est décrié par beaucoup de tatoueurs qui y voient un manque de sérieux, un danger pour la crédibilité de la profession et pour leur art. » (L., entretien, 2019)

Évidemment, les contraintes matérielles, économiques et administratives induites par une activité déclarée du tatouage face à la liberté des artistes évoluant en dehors des circuits conventionnels expliquent les crispations et tensions certaines décrites par L. Si l’apprentissage en autodidacte n’est pourtant pas forcément décrié par les tatoueur·ses qui sont quant à elleux installé·es en shop, dans ce contexte, l’initiation en dehors des réseaux éloigne les apprennant·es des studios classiques. Comme le souligne Rolle « […] la reconnaissance passe assurément par l’insertion dans des réseaux d’interconnaissance dont l’envergure et l’ascendant font varier le niveau et le degré de réputation d’un tatoueur » (2013, 80). Les pratiques hors‑circuits excluent celleux qui les exercent de ce système de tatoueur·ses professionnel·les qui fonctionne par cooptations mutuelles, induisent une socialisation extérieure au monde du tatouage conventionnel et l’élaboration de réseaux particuliers et en dissidence.

DIALOGUER, CONSTRUIRE, EXPERIMENTER

Les plages horaires doivent être larges pour laisser le dialogue prendre place. Cet échange préalable au tatouage permet selon C. de « briser le rapport de force qui est inhérent à la relation tatoueur·se/tatoué·e » (C., entretien, 2019). Pour cela, il faut aussi que le·a tatoueur·se soit conscient·e des rapports de domination systémique qui peuvent s’établir et de l’utilisation d’un vocabulaire ou d’une manière de se comporter qui peuvent avoir été intégrées mais qui contribuent à maintenir le déséquilibre de la relation.

« Cela demande soi‑même de passer par un processus de déconstruction : de déconstruire sa grossophobie, de déconstruire son racisme, de déconstruire sa misogynie […] d’avoir des mots qui soient justes et qui soient doux, parce que la personne te mets son intimité entre les mains, elle est hyper vulnérable et t’es en train de lui faire mal et elle est dans ta chambre : on a tous les paramètres en main pour que ça soit facile de ne pas se sentir bien […] Surtout que je pense qu’en tant que tatoueur on est assez intimidant. » (G.[9], entretien, 2019)

« Comprendre et remarquer les zones de sensibilité, une situation personnelle particulière (appartenance à une communauté minorisée, traumatismes, complexe physique…) va permettre de préserver la position de confiance de la personne tatouée, de réassurer avec tact, et faire en sorte qu’elle se sente en sécurité tant au niveau du tatouage que de ce qui l’entoure (positions politiques, préjugés, incompréhensions…). » (L., entretien, 2019)

La prise en compte de la douleur et la construction d’un espace de verbalisation de ses sensations sont également constituantes de cette conception d’une relation safe dans le tatouage. Le consentement est par exemple à « envisager comme un continuum à réévaluer perpétuellement, par le dialogue » (L., entretien, 2019), associé à un devoir d’information sur le déroulé de la séance. Le tatouage est vu ici comme une collaboration, en dehors d’un rapport de force ou de domination. « C’est lutter contre la hiérarchie tatoueuse/tatoué‑e, ou sachant/néophyte qui va faire que la personne se sentira en sécurité et pourra vocaliser ses doutes, ses joies, ses peurs. » (L., entretien, 2019). Dans une dynamique complémentaire, L. considère le tatouage comme une pratique thérapeutique qu’elle assimile au soin :

« L’accompagnement dans le soin, ça passe d’abord par l’écoute, la construction d’un lien de confiance et l’information, afin d’ensuite pouvoir travailler ensemble, sans hiérarchie, à la réalisation d’un soin. Pour moi une bonne pratique du tatouage suit les mêmes lignes. » (L., entretien, 2019)

La question de l’inclusivité dépasse celle de l’accessibilité économique au tatouage et de l’aspect publicitaire avec une diversité de représentation des corps : elle réside aussi dans l’élaboration de la relation entre le·a tatoueur·se et le·a tatoué·e qui doit se faire en toute conscience de la situation de ces dernier·ères, de leur potentielle vulnérabilité et de leurs réalités en tant que personnes Queer, racisées, précaires…

Plusieurs initiatives de création de shop de tatouage affichant explicitement une démarche d’inclusivité ont vu le jour. Ces espaces sont à l’initiative d’artistes ayant une activité militante ou du moins une connaissance — souvent liée à une expérience personnelle — des questions d’exclusion et de domination sociales. Ils ont vocation à donner de la visibilité et un accès au tatouage plus facile et serein pour les personnes LGBTIQ. L’Atelier du sensible à Bordeaux se place dans cette ligne de conduite et participe également à une approche vegan du tatouage. Le site web du salon affiche l’approche body‑positive et la volonté des artistes qui y exercent d’élaborer un espace safe. Le salon Mutant·e·s quant à lui a ouvert en 2018 à Paris, dans les locaux du bar Queer La Mutinerie et est décrit comme un « salon de tatouage féministe autogéré, par et pour les Meufs, Gouines, Trans & Queers. », soulignant une volonté de créer un espace de tatouage conforme aux besoins et aux attentes de celleux qui l’animent et le fréquentent. Des évènements ponctuels comme des festivals permettent aussi de créer des espaces éphémères où un moment peut être dédié au tatouage. C’est le cas notamment de l’édition 2019 de la Queer Week (une semaine dédiée aux réflexions et actions sur les corps, les genres et la sexualité) qui accueillait un corner tattoo au sein de la programmation d’une session intitulée « Bien‑être : après‑midi détente ». Les espaces que créent ces tatoueur·ses ont vocation à fournir des environnements où création artistique, activités militantes et temps d’écoute sont proposées à des personnes qui se sentent à la marge d’autres circuits de tatouage. Il s’agit de garantir de bonnes conditions de travail aux tatoueur·ses et un accueil adapté aux tatoué·es.

« Je ne me sens pas oppressée pour autant mais je voulais vraiment souligner que les personnes Queer, les meufs en général ou les personnes ayant des styles différents ne sont vraiment pas facilement intégrées au monde du tatouage que je perçois comme assez conservateur. C’est difficile de se faire un nom, mais ça l’est encore plus d’être valorisé·e par les tatoueur·ses qui ont soit un style soit une identité dominante, et donc de pouvoir entrer dans les salons finalement. On a besoin de s’aider mutuellement, de s’organiser collectivement, et de monter des espaces safe, Queers, féministes qui nous représentent et nous offrent la liberté d’expression et de création dont on a besoin. » (C., entretien, 2019)

Les conditions d’exercice du tatouage diffèrent entre les artistes qui ne sont pas établi·es en salon. Si certain·es possèdent une pièce dédiée, d’autres tatouent dans divers espaces de leur domicile ou directement chez la personne tatouée. Pour ce dernier groupe, la pratique du tatouage induit la construction d’espaces définis par leur durée limitée, leur spécificité polymorphe et souvent en déplacement. Ce fonctionnement n’est pas sans rappeler le caractère itinérant que revêtaient les débuts du tatouage occidental, avec ses évolutions jusqu’aux salons fixes que nous connaissons aujourd’hui. Comme le rappelle Rolle « [l]e lieu d’exercice de l’encrage joue un rôle important dans une activité autrefois itinérante et officieuse, souvent exercée en squat ou en appartement, et désormais largement sédentarisée dans des arcades avec pignon sur rue » (2013, 70).

G. est issue d’une formation artistique et conçoit le tatouage comme une technique graphique à part entière :

« Je fais pas que du tatouage, je fais des dessins qui deviennent des tatouages et je considère que c’est juste une manière de les imprimer au même titre que je pourrais faire de la sérigraphie. […] Mes dessins n’ont pas été pensés pour être tatoués à la base. » (G., entretien, 2019)

Pour elle, l’échange est primordial dans la relation tatoueur·se et tatoué·e et se fait sur un mode très intimiste, dans sa chambre ou celle des personnes qu’elle tatoue. Ce type de lieu lui permet d’avoir le contrôle sur la musique, la lumière, le niveau sonore. Elle reconnaît cependant que « pour des raisons d’hygiène c’est quand même plus délicat de tatouer chez la personne que de tatouer dans ton environnement que tu maîtrises et où tu sais que tout est clean, que tu peux bien préparer… » (G., entretien, 2019). Le protocole qu’elle met en place est aussi important que le tatouage lui‑même. G. ne tatoue que ses propres dessins qu’elle puise dans ses journaux intimes graphiques[10] et propose deux dispositifs : soit elle compose des planches de flashs en sélectionnant ses dessins personnels, soit elle invite la personne qui sera tatouée à feuilleter ses journaux et à choisir le dessin directement à l’intérieur.

« Ce que je tatoue […] c’est mes émotions, littéralement, ou des trucs de mon quotidien ou des trucs de merde ou que je dessine des fois parce que je m’ennuie mais c’est quand même hyper intime pour moi du coup. C’est hyper engageant aussi et je trouve ça super intéressant qu’il y ait des gens qui soient prêts à faire la démarche inverse […] cet échange‑là, il part sur l’idée même que ça va être bienveillant comme rendez‑vous parce que c’est une mise en danger des deux côtés. » (G., entretien, 2019)

Dans ces deux processus, l’investissement individuel est conséquent et la séance débute sur un dialogue qui dépasse le cadre d’une relation d’achat de prestation pour relever de la rencontre intime. C’est ce besoin de fonder l’activité de tatouage sur un échange personnel et privilégié qui a poussé G. à ne pas tatouer en festival ou lors d’évènement tattoo dans des bars ou dans d’autres lieux communautaires où l’environnement et la temporalité ne sont pas toujours propices à des échanges exclusifs et paisibles. Pour elle, cette démarche est intrinsèquement militante.

« Mon but c’est que ça soit pas un échange commercial, que ça soit avant tout humain, […] que le tatouage soit pas juste un truc que je te donne en mode “voilà tu vas repartir et t’auras un tatouage.” J’ai envie que la personne passe un moment avec moi et que ce soit pas juste un bien qu’elle achète, c’est une œuvre d’art à part entière, c’est un bout de ma vie, c’est des années avant que je produise ce truc‑là. Et je trouve ça hyper bizarre que ce soit devenu à ce point‑là un objet de consommation, un objet commercial. » (G., entretien, 2019)

Globalement, les pratiques de tatouage hors des circuits conventionnels, puisqu’elles ne subissent pas un contrôle économique, peuvent permettre l’expérimentation de modalités d’échange en dehors du système capitaliste. Par ce biais, certain·es de leurs auteur·rices vont les employer afin de faciliter l’accès au tatouage pour les personnes les plus précaires. Pour C., le tatouage doit demeurer une pratique « punk », ne doit pas être élitiste mais rester accessible : le prix du tatouage constitue donc un aspect important de la pratique. C. fixe des prix qu’elle qualifie de bas, elle précise qu’ils sont négociables ou payables de manière différée. La souplesse qu’autorise sa situation permet un accès facilité au tatouage sur le plan économique. En revanche, elle admet n’en vivre que « plus ou moins » mais ce mode de fonctionnement est pour elle un réel engagement politique, ajoutant aussi qu’elle échange parfois ses tatouages contre autre chose (dont des tatouages). Elle reconnaît que cette situation est viable car elle dispose d’une source de revenus principale : « j’avais un autre travail donc c’était pas hyper important de faire beaucoup d’argent du moment que je couvrais mes frais, et en réalité j’arrivais à payer mon loyer avec ça donc c’était très bien. » (C., entretien, 2019). G. quant à elle reconnaît également que cette démarche du prix libre est liée au fait que le tatouage ne constitue pas son seul revenu : « C’est pas quelque chose que je fais à temps plein, c’est quelque chose que je fais parce que ça me plaît. Peut‑être que si un jour j’ouvre mon salon j’aurai des prix fixes. » (C., entretien, 2019). L. rapporte qu’une telle permissivité dans la transaction (prix libre sans minimum) est aussi possible car elle exerce une activité principale qui lui permet de subvenir à ses besoins. « Si je n’avais que ça, je pense que je ne pourrais pas tenir comme ça, et peut‑être que je changerais en mettant des prix fixes mais adaptables aux moyens des gens. » (L., entretien, 2019). Si le tatouage à lui seul ne permet pas l’indépendance financière de la plupart des personnes que nous avons rencontrées, il demeure un apport qui les aide dans des situations de vie parfois précaires. Réciproquement, l’expérience du tatouage (que nous avons vue comme pouvant relever d’une démarche d’empowerment et, en ce sens, être un outil de mieux‑être) est rendue accessible aux personnes tatoué·es malgré une possible situation précaire elle aussi.

CONCLUSION

Il apparaît que les pratiques développées par les personnes rencontrées et qui exercent en dehors des circuits conventionnels est partagée par certain·es acteur·rices du tatouage, installé·es en salon. Cette mise en œuvre de concert témoigne des apports relatifs aux savoirs et aux praxis Queer et féministes dans le domaine du tatouage.

Conjointement, nous constatons que l’élaboration de réseaux autour du tatouage DIY passe par des rencontres entre tatoueur·ses et tatoué·es issu·es de mêmes cercles militants ou amicaux, doublant un premier tissage relationnel (celui de la relation tatoueu·se/tatoué·e) d’un maillage tant politique qu’affectif. De même, la transmission des connaissances relatives à ces pratiques DIY du tatouage correspond à des modalités d’échanges de savoir pratiqués au sein des communautés Queer et des groupes féministes militants.

Longtemps associé à un imaginaire de la masculinité rebelle et virile, le tatouage apparaît ici comme un outil d’empowerment Queer et féministe et comme le terrain d’un questionnement des normes. Pratique intrinsèquement corporelle, il génère, au‑delà de ses aspirations politiques en tant que signe, des manières d’être, de faire et de transmettre qui, sur bien des aspects, se lient intimement aux modalités et enjeux de militantismes Queer et féministes. L. le souligne et résume, en quelques mots, la multiplicité de ses aspects et potentiels politiques :

« Pour moi un tatouage peut être politique, car il montre ou dit quelque chose de politique, mais il est aussi politique en tant qu’activité, milieu où s’exercent des rapports de domination et d’exploitation. Essayer d’agir sur ces mécanismes peut être militant selon moi. En tant que tatoueuse, en choisissant où j’exerce, qui je tatoue, ce que je tatoue, ce à quoi je m’oppose dans ce milieu et en choisissant de diffuser ce savoir à qui veut l’apprendre, mais aussi en tant que tatouée, en allant voir plutôt des tatoueuses, féministes par exemple, je peux militer au sein de cette pratique, pour essayer de la rendre plus accessible, plus féministe. » (L., entretien, 2019)

Les pratiques du tatouage DIY dont il est question ici participent à l’élaboration d’une pensée critique : il s’agit de reconsidérer notre manière de tatouer, d’être tatoué·e ou de percevoir les corps qui le sont. Le tatouage DIY a trouvé ses acteur·rices et est le terrain d’expérimentations techniques, d’élaborations de projets artistiques et de manières de penser la pratique du tatouage dans des domaines aussi divers (et pourtant reliés) que sont la relation à l’autre, au lieu, au capitalisme, au soin… Selon David Le Breton « Le corps est toujours un analyseur des rapports sociaux ; les attitudes à son égard disent des tensions, des aspirations, des affrontements de valeurs, un état de la société. » (2008, 120). Dans ce paradigme, les modalités de marquage des corps par ces tatouage cristallisent en ensemble d’enjeux politiques relatifs à des corporéités marginalisées. Penser les tatouages comme des « signes d’identité », une « proclamation personnelle » (Le Breton, 2008, 120) va dans ce sens. Au‑delà de l’inscription, puisqu’il donne lieu à des réseaux et des espaces qui vont se construire autour de personnes Queer et/ou racisées, permettant de créer des liens et engendrant des réalisations communes, le monde du tatouage peut apparaître comme un levier d’émancipation et se penser de manière safe et inclusive.

BIBLIOGRAPHIE

Ahmed S., (2004), The cultural politics of emotion. Edinburgh : Edinburgh university press.

Bacqué M. & Biewener C., (2015), Pourquoi l’empowerment ?. Dans M. Bacqué & C. Biewener (dir), L’empowerment, une pratique émancipatrice, Paris : La Découverte, 5‑22.

Becker H., (2015), La formation en art. Sociologie de l’Art, opus 23 & 24/1, 33‑51. https://doi.org/10.3917/soart.023.0033

Canguilhem G., (2013), Le normal et le pathologique. Paris : Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.cangu.2013.01

Dorlin E., (2008), Philosophies de l’identité et « praxis queer ». Dans : E. Dorlin, Sexe, genre et sexualités : Introduction à la théorie féministe, Paris : Presses Universitaires de France, 109‑129.

Foucault M (2009), Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Paris : Lignes.

Hahn A., (1996), Écrire sur soi‑même, s’écrire soi‑même : le tatouage. Sociétés & Représentations, 2/1, 29‑43. https://doi.org/10.3917/sr.002.0029

Halberstam J., (2011), The Queer art of failure, Durham (N. C.) : Duke University Press.

Haraway D., (2007). Le Manifeste cyborg et autres essais, Paris : Exils Éditeur, 107‑144.

Le Breton D., (2008), Entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux scarifications. Sociétés & Représentations, 25/1, 119‑133. https://doi.org/10.3917/sr.025.0119

Martin, L. (2016), Tatouages et tabous, Sociétés & Représentation, 42/2, 201‑203. https://doi.org/10.3917/sr.042.0201

Pitts V., (2003), In the flesh. The Cultural Politics of Body Modification. New York : Pallgrave Macmilan.

Rolle V., (2012), L’encrage du genre : Le rôle des professionnel·le·s du tatouage dans le façonnage des corps genrés, Nouvelles Questions Féministes, 31/2, 89‑101. https://doi.org/10.3917/nqf.312.0089

Rolle V., (2013), Étudier un métier à travers la diversité de ses savoirs pratiques. Le cas des tatoueurs. Dans M. Perrenoud (éd)., Les mondes pluriels de Howard S. Becker, Paris : La Découverte, 67‑83.

[1].↑ Nous pourrions ici évoquer la notion de « savoir situé ». Voir Haraway D., (2007). Le Manifeste cyborg et autres essais, Paris : Exils Éditeur, 107‑144.

[2].↑ « The stigmatization of the tattoo allowed for it to become a mark of disaffection for groups who sought to stage symbolic rebellion and create a subcultural style, and, eventually, to create personal and political body art. » [notre traduction]

[3].↑ C., 22 ans, habite à Lyon et Barcelone.

[4].↑ L., 24 ans, habite à Toulouse.

[5].↑ R., 26 ans, habite à Paris.

[6].↑ A., 21 ans, habite à Paris.

[7].↑ V., 22 ans, habite à Paris et Strasbourg.

[8].↑ À noter que cette hiérarchie est mise à mal par la reconnaissance et la visibilité croissante d’une catégorie de tatouage désignée comme relevant du Ignorant style. Cette approche très singulière du motif a d’ailleurs été évoquée au cours de plusieurs entretiens. Concentrée principalement sur le trait (sans nécessairement s’additionner d’ombrages ou de couleurs), il en résulte des dessins simples et très graphiques. Ce style n’a d’ignorant que le nom car, comme toutes les pratiques du tatouage, il nécessite une bonne connaissance de l’outil, de la peau et de la technique d’encrage.

[9].↑ G., 21 ans, habite à Paris

[10].↑ Depuis plusieurs années, G. travaille quotidiennement à remplir des petits carnets avec des dessins et des textes de toutes sortes. Elle nous a donné accès à une quinzaine de ces tomes au cours de l’entretien. Ils lui permettent d’expérimenter une multiplicité de techniques et de conserver une trace de ses évolutions graphiques. Ils sont aussi pour elle un exutoire, à la manière d’un journal intime, puisque les dessins qu’elle y consigne racontent son vécu et expriment ses émotions.